| “新拟态环境”:短视频博主的人格化表达及其对用户的影响研究 | 您所在的位置:网站首页 › youtube的影响及评价 › “新拟态环境”:短视频博主的人格化表达及其对用户的影响研究 |

“新拟态环境”:短视频博主的人格化表达及其对用户的影响研究

|

二、理论基础与文献回顾

1.拟态环境与移动短视频 拟态环境的概念由美国政论家李普曼在《公众舆论》一书中提出。拟态环境并不是现实环境的“镜子式”的再现,而是传播媒介通过对象征性事件或信息进行选择和加工、重新加以结构化之后向人们提示的环境;由于这种加工、选择和结构化活动是在一般人看不见的地方进行,因此,人们往往把拟态环境作为客观环境本身来看待[3]。具体来说,人们的“主观现实”建立在对客观现实认识的基础上,而对客观现实的认识需要经过大众传媒建构的象征性现实。因此,经过媒介过滤后的主观现实,已经不是对客观现实的真实反映。由此,大众传播形成的拟态环境对人们的认知和行为具有重要的制约和引导作用。 在新媒体时代,拟态环境以新的形式存在,并通过移动短视频从更深层次上影响着用户的认知、态度及行为。 短视频是“通过移动智能终端实现播放、拍摄、编辑,可在社交媒体平台上实时分享和无缝对接的一种新型视频形式”[4]。贺艳基于媒介技术的视角指出,移动短视频依托算法、人工智能等技术支撑,实现对个体的精准化信息推送,而这种精准化使得用户面临的拟态环境愈加窄化、片面化[5]。由于自媒体的盛行,短视频对于拟态环境的建构不再停留在媒介技术层面,活跃于各大视频平台上的博主扮演着重要角色。来自不同领域的博主根据自身特色搭建了极具个性化的视频频道,呈现给用户视觉化的“新拟态环境”。博主对拟态环境的建构具有显著的人格化、情感化属性,对用户来说更具吸引力。 国内的相关研究主要基于平台视角,探讨移动短视频的著作权问题[6],内容生产困境[7],平台发展出路[8],缺乏对行动者视角的关照。然而,移动社交时代,不管是作为内容创作者的博主,还是作为观看参与者的用户,都对社交媒体的内容走向及发展趋势具有决定性意义。具体到二者之间的互动交往模式及相互作用,作为传播者和影响者的博主对用户的影响更加值得深入探讨。 2.移动意见领袖对用户的影响研究 国外学者提出“微名人”(micro-celebrities)[9]、“移动意见领袖”(mobile opinion leaders)[10]、“社交媒体影响者”(social media influencers,SMIs)的概念来描述社交媒体时代有影响力的内容创作者[11],如文字博主、图片博主及视频博主。从当下的各类社交媒体博主身上也可以窥探传统意见领袖的基本属性,如对信息的开放性,扮演讨论者的角色,以及在社交联系中具有影响力。 作为移动意见领袖的博主会对围绕类似兴趣聚集的特定社区的成员产生影响[12]。大多数研究讨论了博主对用户购买意愿及生活方式的影响[13][14],也有学者基于用户视角探讨了社交媒体博主的自我表露对用户心理认知及行为的影响,如嫉妒心理的产生[15],过度迷恋[16],以及奢侈品购买欲的激发[17]。Jersley通过对知名美妆视频博主Zoella的观察发现,Zoella将自己设定成“邻家大姐姐”的形象,通过剪辑技巧和日常化内容,允许观众走进博主个人生活,从而赢得用户的喜爱和信任,并以此为基础进行自我品牌营销[18]。社交媒体博主对用户的影响往往不是直接的,而是通过与用户形成并维持亲密关系,这些关系建立在精心设计的可信度基础之上[19]。 综上,移动互联网时代拟态环境的建构方式更加多样,对用户的影响也更加深远。自媒体环境中,人人都可以成为影响他人的传播者,普通个体根据自身特色搭建拟态环境成为可能。人格化的拟态环境更加真实可信,但同时也可能以一种“看不见的方式”对用户的认知态度、交往行为带来潜移默化的影响。基于此,本研究在拟态环境的理论框架下,通过对B站短视频博主传播策略及与用户互动模式的考察,试图揭示移动短视频博主构建新拟态环境的特征及其对用户的启示。 三、研究方法

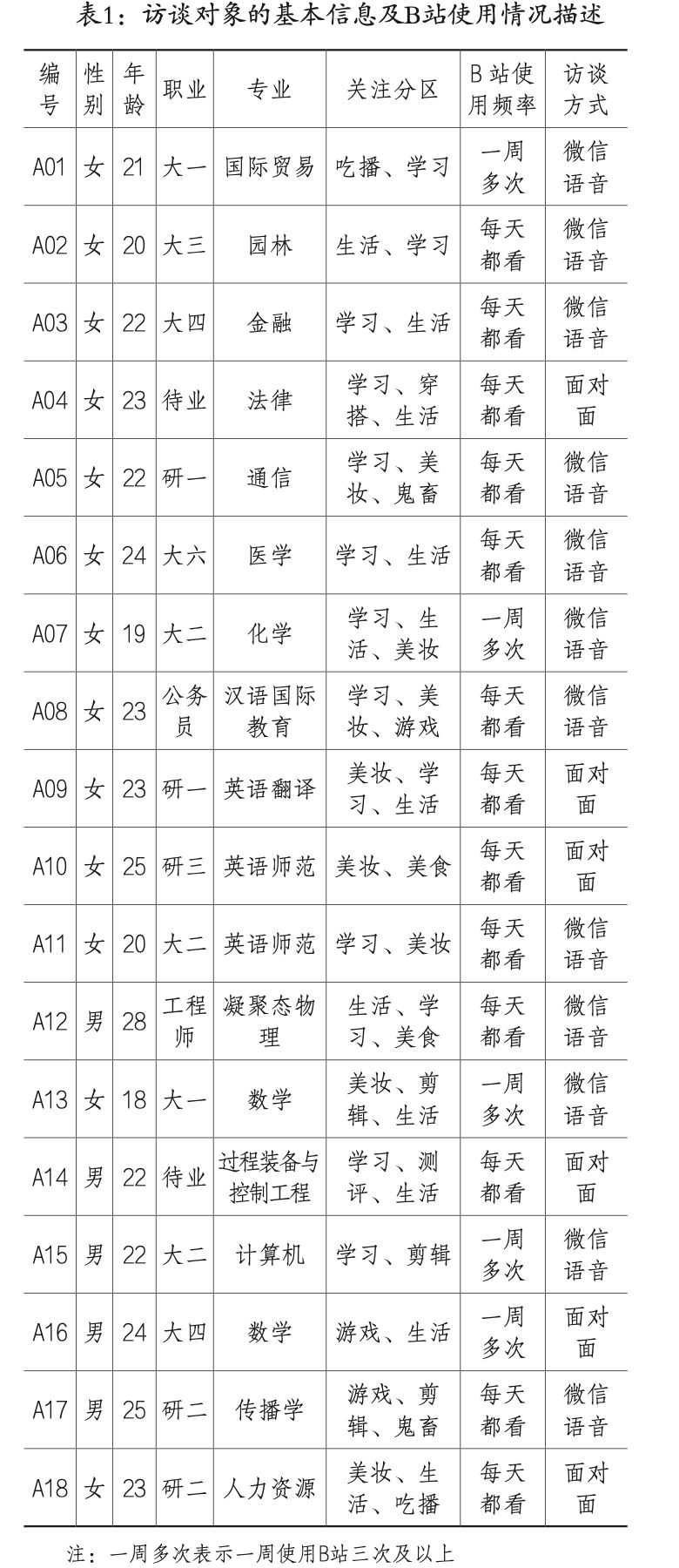

本研究为探索性研究,旨在从用户视角探讨B站短视频博主的人格化传播及其对用户认知态度的影响。基于半结构式深度访谈的质性研究方法主张通过开放式问题,自然地展开交流,不断地探索访谈对象的心理过程[20],适用于本文对用户心理活动及认知过程的研究。2019年3—5月,研究者通过滚雪球的抽样方式,对18名B站用户进行了半结构化深度访谈(semi-structuredin-depth interview)。在获得受访者同意的情况下,研究者对访谈过程进行了全程录音,并为每位访谈对象建立独立的记录文本,为接下来的深入分析做准备。由于区域限制,访谈以面对面访谈和微信语音访谈两种方式进行,时间为30~60分钟。18位受访者的个人信息及B站使用情况如表1所示,其中,绝大多数用户表示每天都使用B站(72.22%);且所有受访者都关注了两个或多个内容分区,如学习区、生活区、美妆区、游戏区等。

本研究旨在挖掘短视频博主对用户感知环境的构建及影响,并通过拟态环境、信息茧房等理论框架进行深入阐释。由此,我们在已有文献的基础上拟定访谈提纲,具体内容包含但不限于以下方面:受访者的基本信息、受访者对B站的使用情况、受访者关注的博主分区及原因、受访者与博主的互动经历、受访者对博主视频内容的认知及态度、受访者对博主个人的认知及态度、博主对受访者的影响及意义。为了遵循半结构式访谈的原则,在访谈过程中根据受访者的回应随时补充或修改访谈提纲,以期在紧扣研究主题的前提下逐渐挖掘出核心内容及观点。 四、研究发现

1.看不见的“在线表演”:跨越空间边界建构的“新拟态环境” 社交媒体博主依托普通人身份、亲密关系、平等互动等特征带给用户强烈的真实感体验,基于私人真实自我的注意力创造也是博主吸引用户关注的核心要素。然而,真实性是一种表演效果,它总是与特定的关系和背景相联系[21]。换句话说,短博主视频中呈现的真实性并不一定是对其现实生活的直接再现,可能成为博主吸引用户关注的特殊表达策略。 从访谈资料中可以看出,用户对B站博主的关注和喜爱很大程度上来自博主视频内容的真实性和接近性。“我关注的博主就是一个普通的大学生,她特别真实,经常出现教室、寝室、食堂等片段,觉得特别亲切。(A01)”在短视频传播中,博主成为表达的主体,基于个人日常生活的自我呈现为用户提供了全新的观看体验。然而,由于短视频博主身份的特殊性,Hou提出社交媒体意见领袖的“表演真实性”(staged authenticity),具体而言,移动社交时代,以生活记录“vlog”为代表的视频形式创造了一种全新的真实性,即内容创作者为了展示真实生活而在日常生活中扮演自己的角色[22]。这种自我呈现是基于假定非脚本的呈现,打破了戈夫曼在戏剧理论中提出的“前台”和“后台”之间的界限[23]。Kitzmann的研究也提出了类似观点,以YouTube博主为代表的短视频传播体现了私人空间和公共空间之间界限的“在线崩溃”[24]。 以B站为例,vlog类型的视频越来越受欢迎,成为博主增强用户黏性的重要手段。通过生活方式的展示,博主将私人日常搬到了移动屏幕前,赋予用户强烈的真实性、可接近性和可访问性感知,让用户感到自己仿佛走入了博主的现实生活中。这类视频主要包括对博主日常动态的记录,如“我的晨间日常”“跟我过一天”“边做饭边聊天”等主题。在此类视频中,作为移动社交时代的第四大要素,场景成为建构真实性的核心要素[25]。我们的研究也发现用户对博主日常生活场景的感知共鸣。“他们会把最真实的样子展示给我们,没有滤镜、没有修饰,比如收拾房间、做饭等等,特别生活化,就很日常的感觉,跟以往那些精心制作的专业短片完全不一样,这种更接近我们自己的生活,真实感很强”(A02)。基于日常生活场景的内容建构,能够有效地拉近博主与用户之间的感知距离,允许用户将自己的生活与博主展示的生活相联系,从而增强对博主本人及其内容的认同感和信任感。 正是由于引入了日常生活等自然场景元素,用户常常难以察觉博主对拟态环境的建构,进而将博主在视频中展示的内容当作博主真实生活的写照。然而,正如前文所述,博主的真实性是一种“表演真实性”,建立在博主的精心设计及管理上。Audrezeta等人的研究也提出了社交媒体影响者的真实性管理。通过对博主的观察和访谈,研究者指出博主主要通过以下两种策略维系真实性:内在真实性和透明真实性。内在真实性指博主根据真实的自我发自内心地呈现内容;透明真实性则强调对商业合作内容的客观陈述[26]。 由此可见,博主可以通过情感叙事和客观叙事的方式维系用户的真实性感知。用户感知到的真实环境是博主根据自我定位、内容主题等精心建构的,即拟态环境在移动短视频时代的突出体现。以vlog博主为例,在对个人日常的叙事中,博主通常以第一人称视角,直接对着镜头与屏幕外的用户进行自然而亲密的对话。所有这些场景设计和表达策略都展示出博主对个人私密生活的真实性呈现,有效地降低了用户的不确定性和距离感,进而认为视频中呈现的内容就是博主真实的一面。访谈中一位受访者提到的博主与明星的区别,很好地诠释了短视频博主创造拟态环境的优势及意义。“如果我对一个明星有好感,主要还是因为他扮演的某个角色,对于他真正的私人生活,我们是看不到的。但博主就不一样,博主会把他们生活化的一面展示出来,比如他们在家的日常琐事,跟我们说话也不端着,像朋友一样,就觉得特别亲切,很真实,这种交往体验是之前没有过的。”(A09) 2.迷恋、排他:人格化“信息茧房”蕴藏情绪激化隐患 “信息茧房”是桑斯坦于2006年在《信息乌托邦》中提出的概念,用来描述用户的信息选择。在面对不同的信息时,人们通常会根据自身兴趣选择那些自己感兴趣的内容,随着时间的推移,这种信息选择倾向会使用户陷入趋于封闭的“茧房”中[27]。 信息茧房的现象在互联网时代依然存在。媒介技术的升级换代和信息的爆炸式增长使得用户更加注重对信息的筛选和个性化处理。在接收到来自互联网的海量信息时,用户会依照个人兴趣和阅读习惯制定“个人日报”(daily time),逐渐形成固定的信息接收流程和框架,即网络茧房[28]。 移动互联网时代,社交媒体日益成为个性化媒体环境的核心。在这个过程中,短视频博主凭借个性化、人格化的自我表露搭建了一个个以博主为中心的“视频茧房”,通过不断地视频内容输出,潜移默化地影响用户的生活方式、社会交往,以及消费理念。人格化表达,强调对用户需求的量身定制,旨在提供吸引特定用户群体的内容[29]。随着用户数量的激增,用户需求也越来越多样化、细分化,大众市场逐渐饱和,取而代之的是细分市场、利基市场理念。通过对以B站为代表的短视频平台的观察发现,用户不再追求各方面都很突出的全能型博主,相反,个人特色鲜明的小众化博主越来越受欢迎。“我特别喜欢旅行,所以我专门关注了几个旅行vlog博主,他们只发跟旅游相关的视频,刚好满足我的需求。(A04)”“我目前想学习化妆,就在B站关注了很多美妆博主,特别是那种分享初学者妆容技巧的,我就经常看那些。”(A05、A07) 不同类型博主的人格化自我表达一方面迎合了用户的多元化需求,另一方面也在某种程度上加剧了“信息茧房”,使用户接受的内容越来越“窄化”。此外,由于博主与用户之间是基于真实性、相似性、平等感知建立的情感连接,这种窄化趋势可能引起用户的片面化认知和情绪激化。短视频博主搭建“信息茧房”的方式与传统媒介技术不同,其根本区别在于前者依托人格化的内容呈现和情感连接获取用户的喜爱与信任,后者则是基于推荐算法。我们的研究发现,博主把用户当作朋友般进行情感交流、平等互动,极大地满足了用户被关注的心理诉求,从而形成对博主越来越牢固的情感依赖。“我关注的博主对我们粉丝都特别好,有时候就把我们当作朋友,什么都会跟我们分享,还问我们的建议,就感觉自己被认可被需要,很开心,也越来越离不开她。”(A01、A04)此外,用户倾向于跟与自己有共同兴趣爱好的他人交流互动,从这个角度来说,人格化信息茧房的形成是自发式的。然而,主观情感的注入往往更容易带来认知局限和情感偏激。 通过对受访者的访谈发现,一旦信息茧房形成,茧房内的用户与博主便成为具有相似兴趣、品味、价值观和态度的在线“同盟”[30]。随着博主视频的固定推送,同盟内部互动的不断加深,用户间同质性越来越强,逐渐形成统一且稳定的风格特征,与其他群体的异质化趋势也越来越突出。部分受访者表示他们关注的一些博主都有各自的粉丝互动群,比如微信群、微博粉丝群、博主超话等,围绕着博主个人及其视频内容进行频繁的话题讨论。长期处于以某个博主为中心的信息茧房中,用户的思维方式和认知态度会变得定式化,具体表现为对不同观点的排斥和反抗。以B站为例,用户常常对弹幕中出现的异己观点或者对博主不认同的看法进行反驳,甚至攻击。我们的访谈中也发现了这种偏激趋势,当被问到如何看待弹幕或评论中出现的对博主的不同看法或者批评建议时,有受访者表示:“我对我特别喜欢的博主是非常忠诚的,把他当作我的好朋友一样对待,如果他受到非议,哪怕是质疑,我都会忍不住去怼那些弹幕评论,因为很喜欢他,大家像一个共同体一样,不想让他不开心,也不舍得他受到伤害。”(A02、A13、A18) 博主人格化的内容分享和情感联系,满足了用户深层次的情感诉求,以博主为中心,基于共同兴趣爱好的网络同盟得以建立。这种线上兴趣联盟一方面能够促进用户间的多样化表达和自由互动,另一方面,由于对博主的喜爱和维护,同盟内的集体感和归属意识也随之增强,进而引发了对不同观点或群体的排斥心理,有的用户会通过举报强行抹去异己观点。“我真情实感关注的博主是那种把我们粉丝当朋友一样看待的,经常跟我们互动,就会觉得他很真诚地对待这个事情,像一个大家庭一样。所以,一旦有人提出质疑我就会很生气,有时候会举报那些弹幕。”(A07)从访谈中还发现,部分用户基于对博主高度的忠诚和依赖,会对博主产生强烈的共情,无法理智地对待不同看法或意见,甚至会通过谩骂、互撕的方式极力维护博主。“之前看其他博主粉丝之间互撕觉得无法理解,但是当我自己特别喜欢的博主受到诋毁时,我也忍不住加入了互骂的行列,还被其他人说可能是网络暴力,但是当下真的觉得必须跟博主站在同一条线上,帮博主出气。”(A11) 可见,以博主为纽带的兴趣茧房对用户的认知态度具有重要影响,可能带来偏激的情绪和行为。在这个过程中,博主处于核心位置,尤其是在以博主相关话题为主的讨论群中,博主应该进行适当的引导和维护,有效预防封闭茧房滋生极端化思维和情绪的可能性。 3.“博主同款”:相似性吸引激发用户嫉妒心理和盲目模仿 成功的博主往往具备一些共同属性,如幽默的表达、独特的观点、特殊的技能等。其中,最关键的是博主们展示了粉丝没有但渴望拥有的生活[31]。博主在视频中分享的通常是轻松奢侈的生活方式、时尚搭配、旅行度假等,是当下很多年轻人向往的生活状态或梦想清单[32]。用户能够在博主的视频中看到自己追求的生活,获得短暂的心理满足,这也是短视频博主吸引用户的重要原因。然而,在面对博主不断呈现的生活内容时,用户可能会得到替代性满足,对博主的分享产生依赖,从而定期观看博主视频;但同时也可能形成用户与博主之间强烈的反差,进而引起普通用户对自己无法实现相似生活方式的失望、沮丧等负面情绪[33]。在我们对B站用户的访谈中也发现,用户倾向于关注那些跟自己具有一定相似性的博主,但久而久之,部分用户表示会开始羡慕博主的生活,甚至有时候会产生嫉妒心理。“她跟我一样都是大学生,但是你看人家的生活,每天都那么丰富多彩,再看看自己的生活,就觉得落差很大,很无力,会对自己感到失望和沮丧”(A07、A11、A13)。 用户对博主的嫉妒心理并非从一开始就存在的,而是伴随着用户与博主之间互动交流的不断深入逐渐引发的。一个人意识到另一个人或一群人的有利地位时,就会产生嫉妒。换句话说,如果没有目标和自身之间的比较,嫉妒就不存在[34]。此外,当比较目标与自身具有相似性时,对比较目标的嫉妒感会显著增强[35]。在访谈过程中,几乎所有的受访者都表示自己更愿意关注那些跟自己相似的博主,包括性格、品味、兴趣、观点等人格特质上的相似性。对此,心理学上的“相似性吸引模型”(the similarity-attraction model)提供了解释,该模型诠释了基于人格一致性(personal congruence)的吸引机制,即人们倾向于被与自己具有相似人格特质的他人所吸引[36]。有受访者指出,跟自己越相似的博主,越容易比较和模仿。“主要是我关注的跟我自己的生活状态、性格品味很像,所以就更容易认可和模仿吧。”(A10、A15、A17)可见,相对于传统主流名人,如电影明星、歌手等,用户更容易对社交媒体博主产生羡慕和嫉妒的心理。因为博主在身份上与用户更接近,尤其一些博主也是高中生、大学生,却拥有普通人渴望但难以获得的生活[37]。 当注意到其他人的优点并感到嫉妒时,个体就进入了社会比较的过程。社会比较理论假设个人通过比较彼此的能力和观点来评估他们的相对地位[38]。这种比较可以是向上或向下,向下比较能够帮助个人保持对自我的积极看法;与优秀人群的向上比较则一方面可以作为自我改善的激励手段,另一方面也可能带来对自我的否定,因为个体的积极形象可能受到威胁[39]。当社会比较导致自我形象不佳时,个体可能会嫉妒那些比自己优秀的人。我们的研究进一步发现,部分用户对博主的嫉妒心理可能引发盲目模仿和自我迷失。基于相似性感知,用户将博主与自己看作是一类人,进而认为博主拥有的生活方式、产品等也适用于自己。随着对博主视频的长期观看,对博主个人及其视频内容的认同和信赖不断加深,最终使得用户逐渐向往博主的“同款生活”,并进行不同程度的模仿。 从访谈记录来看,大多数受访者都曾经模仿过自己关注的某些博主,模仿内容和模仿程度则具有个体差异性。对于学生用户群体来说,关注的大部分博主也都是学生身份,通过视频的形式记录并展示自己的大学生活。由于身份上的接近,大部分学生博主在视频中呈现的生活具有较高的可模仿性。“我很喜欢的一个博主,她也是大学生,但是特别有自己的生活品位,比如她经常上网买一些小物件来装饰宿舍,价格也在我能接受的范围内。我自己平时就想不到这些,看了她的视频就会跟着她买。”(A02、A03、A06)自身条件成为区分用户对博主进行模仿程度的重要因素。“欧阳娜娜虽然是明星,但是她现在也是vlog博主,她在视频里穿的无印良品的睡衣,价格可以接受,我就也买了一套”(A07)。然而,也有用户表示每天都看博主的视频,特别想跟博主拥有一样的东西,过一样的生活,哪怕超出自己的能力范围,也忍不住会去购买、模仿。“她用的那些居家小物对我来说有点贵,毕竟我还是学生,但是感觉那样的生活特别有仪式感,越看就越想拥有,常常到最后就会超额消费,甚至用花呗也要买。”(A03) 在观看博主的日常生活视频中,用户会从最初的喜欢、接近等情绪逐渐衍生出向往、羡慕、嫉妒等复杂多样的心理,进而可能导致不同程度的行为。这也是短视频博主人格化传播模式对用户认知、心理产生影响的主要体现。了解短视频博主的传播特征及其影响,对于用户如何调节自身情感体验及认知心理具有重要意义。 五、结论与讨论

短视频博主凭借可视化传播、人格化表达和情感化连接等优势搭建了全新的拟态环境,成为社交媒体用户日常生活中不可缺少的重要组成部分。本研究立足用户视角,通过对已有相关文献的考察提出新的研究视角和研究问题,并通过对B站用户访谈的深入分析,阐释了移动社交时代短视频博主的人格化传播特征,与用户的互动模式及其对用户的影响。尤其在用户影响方面,本文的研究发现揭示并讨论了博主个性化视频传播可能对用户情感认知带来的偏激隐患,填补了以往文献对短视频消极影响关注的不足,有助于更加全面地考察移动短视频传播模式。 社交媒体创造了一种名为“微名人”的新型名人[40],即具有影响力的社交媒体博主。他们的受欢迎程度来自追随者的认可、喜爱、联想和期待[41]。作为微名人的博主维持用户关注的基本策略在于固定的内容呈现,始终保持在社交平台上的存在感,营造出博主“永久在线”的连接状态。除此之外,为了增强用户黏性和持久吸引力,博主会进行一种特殊的“在线表演”,将自我当作媒介和信息[42],基于特定的时间和空间逻辑,以短视频内容表达的形式缩小与用户之间的距离,提供关于真实性、相似性、可接近性的认知体验,即博主人格化表达的核心要素。我们的研究发现则进一步表明,用户对博主的需求已经超越了信息、形式、手段等方面,而不断转向对虚拟场景、情感连接、亲密互动的内在诉求。 短视频博主的人格化内容呈现填补了用户深层次的心理需求,然而,基于情感维系的互动模式也可能带来较为极端的认知隐患。 正如前文所述,用户对特定博主的关注和追捧,主要基于人格特质的相似性吸引和兴趣爱好的定制化,因此,这种选择性关注具有较强的主观性。伴随着博主人格化表达的加深,真实性表演内容的不断输出,用户对博主的认同感、信任感不断强化,便逐渐进入了以博主为中心的信息茧房。茧房内的成员之间具有与博主相似的兴趣、观点,当出现异己观点时,在强烈的集体感作用下,用户可能出现较为极端的抵触行为,如弹幕或评论中的互相谩骂。 此外,对社交媒体名人身份的渴望也会促使年轻用户对外在内容的过度关注,从而导致青年自我迷失[43]。我们的研究也发现,社交媒体博主精心打造的个人形象与生活方式经过短视频形式的不断呈现,容易引发部分用户的嫉妒心理。相对于传统名人的完美形象,社交媒体博主凭借亲和力、可接近、真实感等特征吸引用户的选择性注意[44]。这种“接地气”的身份特征使得用户更容易与其进行比较,当无法达到跟博主一样的状态时便可能产生嫉妒等消极情绪。为了获得跟博主一样的体验,用户可能会通过购买博主同款产品来实现对博主视频内容的复刻。Sokolova&Kefi的研究指出,年轻用户更容易对博主产生依恋甚至上瘾心理,进而盲目购买博主推荐或使用的产品[45]。 综上,基于拟态环境的理论视角,移动短视频博主依托可接近性、相似性和真实性等身份特征搭建了 “新拟态环境”,并通过视频形式的内容输出影响用户的感知体验。和拟态环境一样,博主在视频中呈现的真实生活是基于日常场景的“表演性真实”,并非博主现实生活的“镜子式”再现。这种人格化的视频传播模式满足了用户被关注、被认可的内在诉求,成为用户日常生活和社会交往的重要组成。然而,本研究发现,短视频博主的人格化表达也存在对用户自我认知、购买行为等方面产生消极影响的隐患。由此,移动视频社交时代,体验博主个性化、场景化内容互动的同时,如何保持理性的思考,提供积极正确的引导,是未来社交媒体发展中需要加以审视的重要环节。尤其在对年轻社交媒体用户的认知影响上,更加值得进一步的关注和讨论。 汪雅倩:北京大学新媒体研究院博士研究生,密歇根州立大学传播艺术与科学学院访问学者 参考文献: [1]中国互联网络信息中心.第43次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].2018http://www.cnnic.net.cn. [2]QuestMobile移动大数据研究院.Z世代洞察报告[EB/OL].(2018-12-19).http://www.questmobile.com.cn/research/report-new/54. [3]李普曼.公众舆论[M].阎克文,江红,译.上海:上海人民出版社,2006:3. [4]艾媒咨询.2017上半年中国短视频市场研究报告[EB/OL].[2017-09-12].http://www.iimedia.cn/56105.html. [5]贺艳.移动短视频与拟态环境建构新模式的反思:基于媒介技术的视角[J].编辑之友,2019(4):74-78. [6]赵莹.移动短视频的著作权问题[J].青年记者,2019(6):86-87. [7]吕永峰,何志武.逻辑、困境及其消解:移动短视频生产的空间实践[J].编辑之友,2019(2). [8]石慧.国内移动短视频发展的困境与出路[J].传媒,2019(1). [9]Senft T M.(2008).Camgirls:Celebrity and Community in the Age of Social Networks.Peter Lang. [10][12]Uzunoğlu,E.,&Kip,S.M.(2014).Brand communication through digital influencers:Leveraging blogger engagement.International Journal of Information Management,34(5),592–602. [11]Freberg,K.,Graham,K.,Mc Gaughey,K.,&Freberg,L.A.(2011).Who are the social media influencers?Astudy of Public perceptions of personality.Public Relations Review,37(1),90–92. [13]Dhanesh,G.S.,&Duthler,G.(2019).Relationship management through social media influencers:Effects of followers’ awareness of paidendor sement.Public Relations Review. [14]Hwang,K.,&Zhang,Q.(2018).Influence of parasocial relationship between digital celebrities and their followers on followers’ purchase and electronic word-of-mouth intentions,and persuasion knowledge.Computersin Human Behavior,87,155–173. [15][33][37]Chae,J.(2018).Explaining females’ envy toward social media influencers.Media Psychology,21(2),246–262. [16][43]Djafarova,E.,&Trofimenko,O.(2018)‘.Instafamous’–credibilityandself-presentationofmicro-celebrities on social media.Information,Communication&Society,1–15. [17]Lee,J.E.,&Watkins,B.(2016).YouTube vloggers’ influence on consumer luxury brand perceptions and intentions.Journal of Business Research,69(12),5753–5760. [18]Jerslev,A.(2016).Media Times| in the Time of the Microcelebrity:Celebrification and the YouTuber Zoella.International Journal of Communication,10,19. [19]Abidin,C.,&Ots,M.(2015).The Influencer’ s dilemma:The shaping of newbrand professions between credibility and commerce.Presented at the AEJMC2015,Annual Conference,San Fransisco,CA,August6-9.Retrievedfromhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-27812. [23]Goffman E.(1956).The Representation of Self in Everyday Life.Edinburgh:University of Edinburgh Social Sciences Research Centre. [24]Kitzmann,A.(2003).That different place:Documenting the self within online environments.Biography,26(1),48–65. [25]彭兰.场景:移动时代媒体的新要素[J].新闻记者,2015(3). [26]Audrezet,A.,deKerviler,G.,&Guidry Moulard,J.(2018).Authenticity under threat:When social media influencers need to go beyondself presentation.Journal of Business Research.https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.008 [27]凯斯·桑斯坦.信息乌托邦:众人如何生产知识[M].毕竞悦,译.北京:法律出版社,2008:15,20. [28]凯斯·桑斯坦.网络共和国:网络社会中的民主问题[M].黄维明,译.上海:上海人民出版社,2003:23. [29]Tang,H.,Liao,S.S.,&Sun,S.X.(2013).A prediction frame work based on contextual data to support Mobile Personalized Marketing.Decision Support Systems,56,234–246.https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.06.004 [30]Nambisan,P.,Watt,J.H.,2011.Managing customer experiences in online product com-munities.J.Bus.Res.64(8),889–895. [34]Smith,R.H.,&Kim,S.H.(2007).Comprehendingenvy.PsychologicalBulletin,133(1),46–64.doi:10.1037/0033-2909.133.1.46. [35]Smith,R.H(.2004).Envy and its transmutations.In L.Z.Tiedens&C.W.Leach(Eds.),The social life of emotion(spp.43–63).Cambridge,UK:Cambridge University Press. [36]Byrne,D.,Griffitt,W.,&Stefaniak,D.(1967).Attraction and similarity of personality characteristics.Journal of Personality and Social Psychology,5(1),82. [39]Corcoran,K.,Crusius,J.,&Musweiler,T(.2011).Social comparison:Motives,standards,and mechanisms.In D.Chade(eEds.),Theories in social psychology(pp.119–139).Oxford,UK:Wiley-Blackwell.Retrievedfromhttp://soco.unikoeln.de/docs/Corcoran_Crusius_Mussweiler_2011_Social_Comparison.pdf. [40]Khamis,N.N.,Za’bah,N.F.,Mansor,A.F.,&Nordin,A.N.(2016).Arduino-Based Biosensor Impedance Measurement 2016 International Conferenceon Computer and Communication Engineering(ICCCE),191–194.https://doi.org/10.1109/ICCCE.2016.50. [41]Kutthakaphan,R.,&Chokesamritpol,W.(2013).The Use of Celebrity Endorsement with the Help of Electronic Communication Channel(Instagram):Casestudy of MagnumIce Creamin Thailand.Retrievedfromhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-19135. [42]Marwick,A.E.(2013).Status Update:Celebrity,Publicity,and Branding in the Social Media Age.Yale University Press. [44]Turne rG.(2014).Understanding Celebrity. London:Sage. [45]Sokolova,K.,&Kefi,H.(2019).Instagram and YouTube bloggers promoteit,why shouldI buy?How credibility and parasocial interaction influence purchaseintentions.Journal of Retailing and Consumer Services. 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |