| 越做越小的标准女装,塞不进健康的成年女人 | 您所在的位置:网站首页 › xl是多大尺码适合多少斤的人穿 › 越做越小的标准女装,塞不进健康的成年女人 |

越做越小的标准女装,塞不进健康的成年女人

|

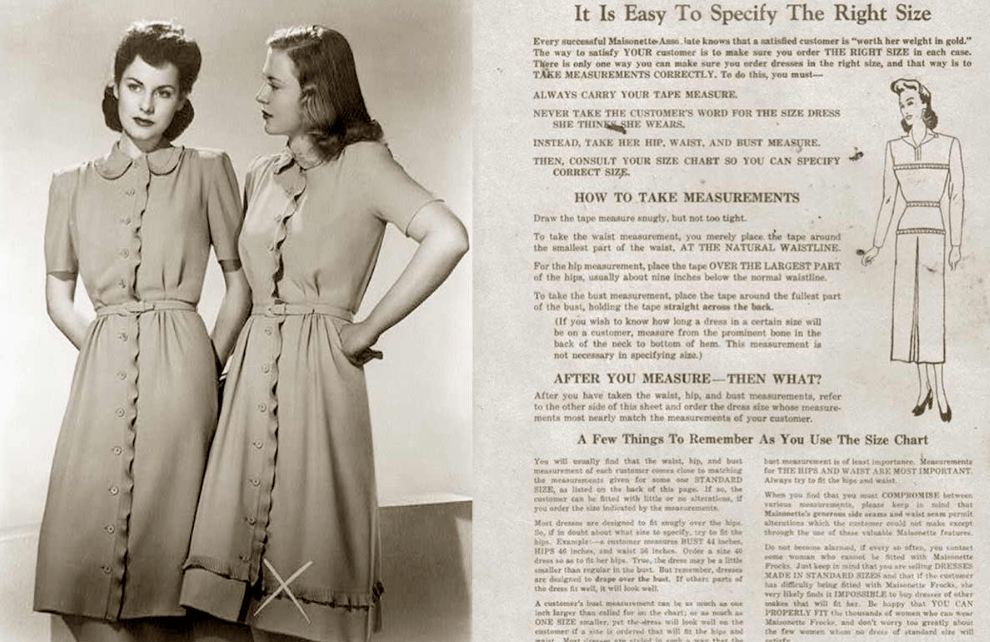

▷上世纪 40 年代,胸围、腰围和臀围开始成为服装尺码测量标准的组成部分。 我国现行的服装号型标准最早于 1981 年设立,最近一次更新于 2008 年,分类记录了男子、女子、儿童等三种人群的“号”“型”“体型”等内容。 以女上装“160/84A”为例,其中“160”表示适用于身高 158 至 162cm的女子,“84”表示适用于胸围 82 至 85 cm的女子,“A”表示适用于胸腰差在 1 至 18 cm的女子。 号型的设定看似规矩,但即便作为消费者,我们也能感受到实际的混乱: 相比 160/84A,很多品牌直接以 S、M、L 标注,而不同品牌的 S、M、L 给出的数据也不一样;还有不少品牌按照自己的标准确定服装号型规格,如果买的时候没注意,按照自己一贯的购买数据下单,很容易差之千里;各国标准不一致,海淘要注意换算,还要考虑到人种体型差异……

图片来源:豆瓣 长期以来,除了“众多”标准带来的混乱, 全球范围内的成衣尺码体系还面临对其内在合理性的质疑。 这些质疑主要分为两大种类:一类批评其客观方面,如许多理想体系与人体实际身材适配度低、身材平均数已随时代发展而变化但尺码体系没有调整等等;另一类则认为,设计者和制造商在标准中纳入了一些“有意”的价值观。这个类别中有两大批评,“虚荣尺寸”和“过小尺寸”。 所谓“虚荣尺寸”,即服装所标的尺寸比其实际应有尺寸小,让顾客产生“我很瘦”的感觉,以奉承顾客。 在《对瘦的想象:为什么虚荣心尺寸有效》一文中,研究者证实,向女性销售服装时,较小尺寸的衣服标签有助于销售衣服,其根本原因在于其能唤起更积极的自我相关心理想象。 这一策略的有效性与消费者的外貌自信程度有关——虽然虚荣尺寸对外貌自信程度高和低的人都能唤起更积极的心理想象,但对低外貌自信的人来说,这种积极的想象导致的对较小服装偏好的影响是显著的。

▷时尚品牌Brandy Melville以小码著称,各大社交媒体曾掀起“试穿BM”的风潮,能穿下该品牌服饰似乎代表着拥有苗条纤细的“好身材”。 所谓“过小尺寸”,即服装制造商只生产实际小尺寸的衣服,默认产品的购买对象只有偏瘦的人。 这种做法的动机,可能来源于制造商对人体尺寸的认知——比如中国南方的服装工厂,同样的码数,实际产品会比北方小(所谓“南方码”、“北方码”)。但在商品流通超越了地域性的今天,制造商采取“过小尺寸”,实则更多将“只适合于瘦的身体”作为一种时尚标志和营销优势。 可以看出,虽然上面提到的两类批评对象看似矛盾,但出发点非常一致: 瘦,比胖好。 02 高度性别化的肥胖污名,加剧着不平等 近几年,经常有网友讨论, 女装似乎在悄悄变小,明明体型体重一直没有变化,但是买同样尺码的衣服却不能再穿上了…… 在豆瓣“为女性设计”小组一条题为《女性衣物在无形中制造身材焦虑》的帖子中,楼主就称自己的体重现在比过去增加了20斤,如今去商场很难买到合适的裤子,但却依然能穿上此前买的短裤。

图片来源:豆瓣 回帖中,有人表示现在许多女装的所谓“均码”实际只适合偏小体型的人;还有人指出“男性则相反,内裤没有 s、m 尺码,最低就是 l,然后 xl、xxl,商家对他们是无限包容的”…… 这都符合 “肥胖污名是高度性别化的”的发现。在“以瘦为美”的社会群体中,女性经历着非常强烈的压力去符合越来越瘦的理想,而男性在体重方面没有面临同样严格的标准。 关于瘦的理想,促使父权制社会中的女性采取一种隐性自我约束以应对肥胖污名。 而对于瘦的过分偏好,加重了女性相对男性的不平等。并且,它也在女性群体内部造成了新的不平等。当身材成为人与人的区分标准之一,由尺码大小产生的歧视,就容易被用于评价自己和她人。

▷《骨瘦如柴》:在充满评价和约束的社会环境中,女性往往会不知不觉地内化“瘦就是好”的概念。 有研究者观察到,传达“专业性”的职业装(如商务套装),通常更适合身材较瘦的人。对于身材高大或丰满的女性来说,要找到合身的成品职业装更加困难,最好的办法是定制,但这无疑 给贫穷的女性设立了一道隐形的门槛,有时甚至可能会发展成针对贫穷且肥胖的女性的择业门槛。 心理学研究则显示,当衣服不适合身体、或者选不到刚好合适的衣服时,女性消费者倾向于责备自己,认为自己的身材不够“标准”。 而对婚纱和其内里塑身衣购买者(该品牌的婚纱只提供中小号成品,其余尺寸需定制)的访谈表明,对自己身材产生责备心理的女性,更倾向于采取节食、运动等方式减肥,以适应中小号婚纱及塑身衣,而不是选择定制合身的更大号。 社会性的审美偏好影响了服装尺码设计体系和制造商选择制造的尺码,后者又反过来印证并巩固了这种偏好。 因为“瘦比胖好”,所以“小号比大号”好。对于制造商和店铺来说,减少超大号的生产和贮存,除了压货成本方面的考虑,也更符合品牌塑造、运营的时尚导向需求和社会审美预期。

▷《穿普拉达的女王》:本应为所有人提供服务的服装产业,反而成为了身材歧视和身材焦虑的重灾 03 大码女装,真的能解决问题吗? 审美偏好固然难以动摇,但寻求最佳舒适度的权利不应当被审美上的价值标准剥夺。 可吊诡的是,即使有了更大码数的选择,不必禁锢在不舒适的服装里, 但接受自己“穿大码”这个事实,一样带来了某种程度上的不适。 自上世纪 60 年代以来,以“接纳肥胖”为主旨的社会运动在欧美开展起来,试图通过向公众指出肥胖人士所面临的社会障碍,消除社会态度中对肥胖的耻辱感。在此影响下,以销售大码为特色的女装店逐渐增多。 与老式的针对“大码”女性的营销不同,新的大码商店也销售非大码的款式,并拒绝使用“大码”“肥胖”等术语描述身材和衣物,坚持被称为“大码”的东西实际上是普通常见的。 然而,学者 Kjerstin Gruys 在洛杉矶的一家连锁大码服饰商店进行了为期十个月的参与式观察后得出结论: 大码服饰商店的顾客深深内化了肥胖污名,虽然大码品牌推广了对大尺寸女性身体的自豪感,但反身材焦虑话语、欣赏真实但肥胖的身体话语,会被这种内化了的羞耻感强烈抵抗。

图片来源:豆瓣 比如,虽然在商店的理念中,“大码身材”是中性或积极的语汇,但店员和店员之间、顾客与店员之间最常交换的关于衣服的意见,是“这件衣服在我身上显胖吗?”—— 当需要做选择时,“不显胖”依然在审美意义上起着决定性作用。 还有顾客在购买衣物后与店员提建议,希望商店不要在包装袋上印店铺 logo,因为她不想被人知道自己在大码商店购买衣服;一名顾客在商店试穿了非加大码的衣服,发现自己可以穿上后,告诉店员,她发现自己可以不需要来大码商店买衣服了,她决定去“普通”的商店购物…… 肥胖污名化的研究者一直注重区分“接纳”和“审美”两种概念的界限,多数同意为肥胖去污名并不等于强求人人以胖为美,而是希望尊重、接纳并自我接纳多元化的人类体型。听起来并不强人所难,但正如 Gruys 的研究所示, 身为社会中的一员,处在一个被所谓标准评价的环境里, “接纳”自己身材的不理想,哪有那么简单。

▷电影《超大号美人》中,女主角在健身房领取运动鞋时,对自己提出的“大码”要求感到羞耻。 目前的服装尺码体系并非建立在完全统一的标准之上,因此 是一种“漂浮的能指”。 一个人试穿不同品牌的衣服,或试穿同一品牌的不同系列,在以合身为目的的条件下,可能会获得截然不同的尺码结果。同样是牛仔裤,有时穿 L 就行,有时 M 也穿得进去,有时候却得问问有没有 XXL。 但神奇的是,“M 比 L 小,L 比 XXL 小”这样的感受却是一直存在的。 人明明是同一个人,只是穿了不同品牌或系列的衣服,就获得了关于自己身材胖瘦的不同感受。于是,任由这种感受去主导对身材的认知,就会产生偏差。

▷某超市女装尺码表上,用“烂”“稀烂”“稀巴烂”来形容穿L、XL、XXL尺码的顾客。 我无法改变服装尺码体系设计不合理的现状。或许,我还是得认了。比别人花更多时间去线下试裤子,做好又一次店员瞟我一眼、说没有适合我的裤子的准备。 但我宽慰自己。我要通过试错找到适合我的那个服装体系,无论从舒适度方面考虑,还是俗气的显瘦显胖显高显矮。然后再找到合适我的那个尺码。如果没有,那大概是商家或生产商为了减少库存,只生产了他们认为能卖得最多的尺码—— 但这与我是什么尺码无关,买不到不是我的问题。 我找到了合适的尺码,它也许是 S,也许是 L——但这与我究竟是胖是瘦无关。我尊重我的身体,满足感来源于它贯彻自在,而不是来源于我的身体足以适配所有服装尺码体系的小号。 多听听身体怎么说。 本文授权转载自“千千X橙雨伞”(ID:chengysan666),跨界联合,终止性别暴力 。 参考文献 ———————— Bishop, K., Gruys, K., & Evans, M. (2018). Sized Out: Women, Clothing Size, and Inequality Colls,R (2006) Outsize/Outside: Bodily bignesses and the emotional experiences of British women shopping for clothes Gruys,K (2012). Does This Make Me Look Fat? Aesthetic Labor and Fat Talk as Emotional Labor in a Women’s Plus-Size Clothing Store Aydinoğlu, N. Z., & Krishna, A. (2012). Imagining thin: Why vanity sizing works Laitala, K., Grimstad Klepp, I., & Hauge, B. (2011). Materialised ideals: Sizes and beauty 编辑:寒冰 责编:kuma 封面图来源:behance.net 上海Galli戏剧工作坊【仅剩3席】! 你是否正在遭受PUA的困扰? 你是否有无法言说的困窘? 关注森林服务号 回复【戏剧】即可报名返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】