| 从作曲分析,为什么《北京欢迎你》时隔13年依然经久不衰 | 您所在的位置:网站首页 › symphonyno40ingminork550曲作者 › 从作曲分析,为什么《北京欢迎你》时隔13年依然经久不衰 |

从作曲分析,为什么《北京欢迎你》时隔13年依然经久不衰

|

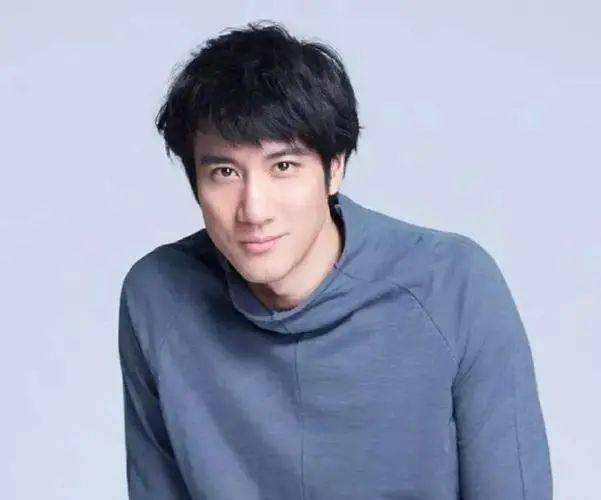

但虽然热搜一直挂着,但大家几乎没有人提到,这首佳作的创作者——小柯老师。

如今的部分年轻人可能对小柯这个名字感到陌生,有些人听名字甚至还以为他是个资历浅薄的小音乐人。 但是如果了解过流行音乐的人,应该都清楚:小柯老师,在内地,乃至整个华语乐坛,都是祖师爷级别的创作者。 以下这些我们耳熟能详的经典作品都是出自他手。 《北京欢迎你》能够在13年后,还能被这么多观众喜爱、传唱、赞不绝口,身为作曲者的小柯老师居功至伟。 这首曲子本身有极高的质量,今天,我们就来说一说,这首13年前的神曲——《北京欢迎你》,究竟有多么出色的质量,以及它背后的一些故事,还有创作者小柯老师。 《北京欢迎你》的作曲者,是内地的王牌创作人——小柯老师。 这首歌是北京奥组委会,在北京奥运会倒计时100天之际,推出的奥运主题歌。 能够为奥运这个主题写歌,对于任何作曲者来说,都既是肯定,也是挑战。而奥运主题曲,更是所有歌曲当中的重中之重。

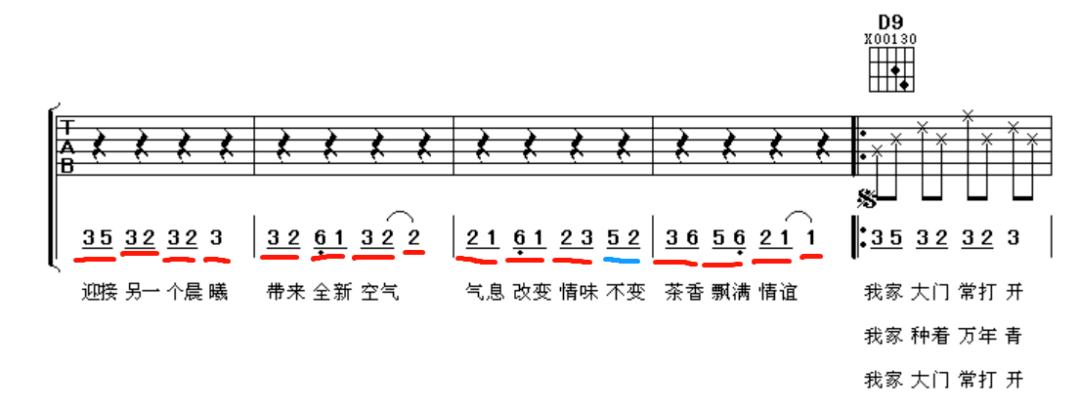

作为北京奥运会的主题曲,它不仅仅是要求宣传奥运主题这么简单,还有至少以下几点要求: 1、旋律朗朗上口,能够一下子被听众不用刻意、自发地记住,迅速传唱开来; 2、在1的要求下,歌曲的难度不能太大,既要简单上口易传唱,但又绝不能写成那种套路感、相似感十足的大众口水歌; 3、曲子要展现出我们国家,乃至整个东方的特质; 4、曲子要精确地匹配到奥运的主题,格局不能太小,要足够大气。 想要达成其中的一条,不难,一般比较出色的作曲者,都能够胜任;但想全都做好,不容易,这非常考验作曲者自身的天赋,以及后天的积累。 旋律写作 旋律写作 小柯老师曾经在他的抖音视频里透露过,《北京欢迎你》的旋律灵感,来自于老北京北城卖糖葫芦的叫卖吆喝声,以及北京地区的一首儿歌《水牛儿》。 在这里我们单说一下这段叫卖声的旋律,它的本身很好听,也非常富有我们老北京的特色。而且悠扬的声音能够把四面八方的来客都吸引来,这也正和我们举办奥运会,吸引八方来客的主旨相吻合。 于是,这句冰糖葫芦的叫卖旋律,在小柯老师的手中,就变成了《北京欢迎你》的开头。 我们先来听一下这段叫卖: 旋律大概是2 5 3 2 3 2 2 32 小柯老师把这句旋律,删繁就简,稍加改动,把音符的时值长度调整到八分音符,保留了2、3两个主音,变成了《北京欢迎你》开头第一句的旋律:

有了这个好听的开头,小柯老师用他惯用的,在同样的节奏型下,填进不同旋律的方法,很顺畅地就发展出了接下来的乐句。 而且由于这段旋律,本身就是由老北京孕育的,所以带有非常醇厚的中国味道。 从音乐的角度来解释的话,我们也可以很直观地看出来,这是一段再标准不过的五声声阶——我们中国音乐里,让旋律具有东方韵味的惯用声阶。

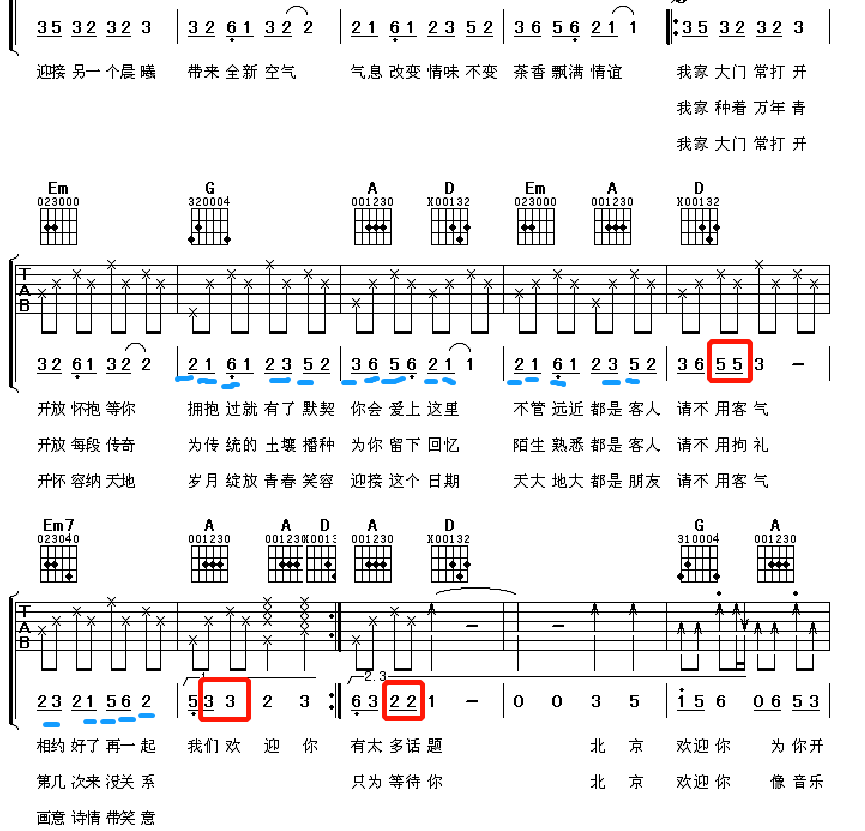

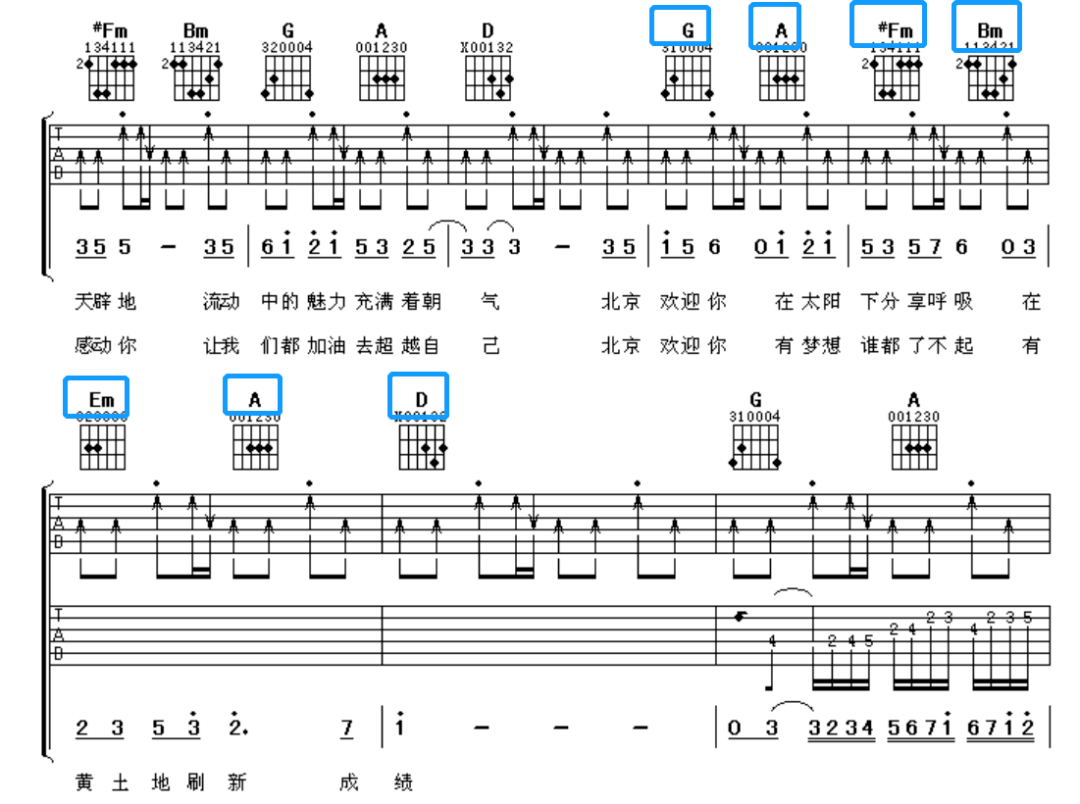

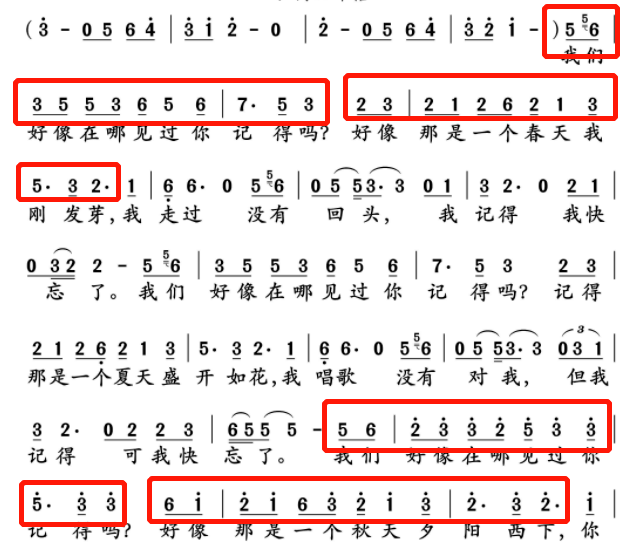

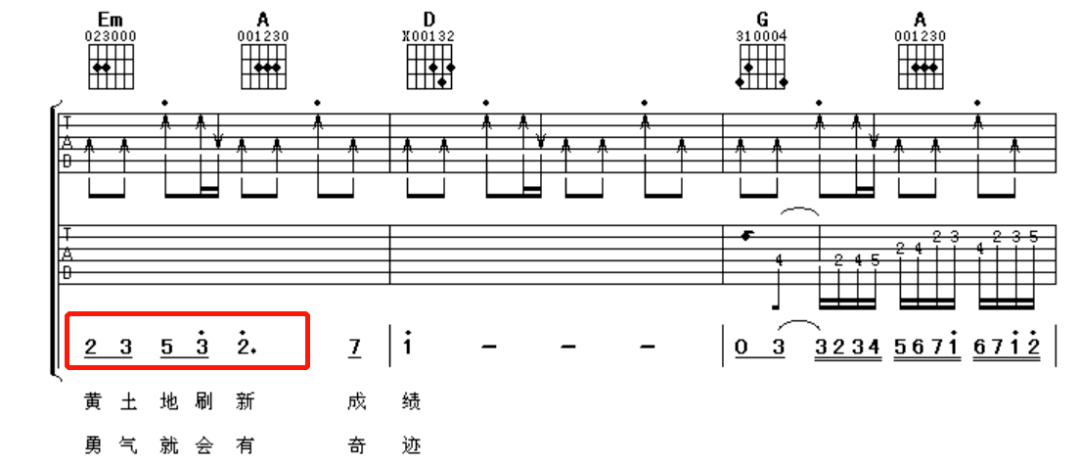

整个主歌部分,都是1、2、3、5、6这五声阶组成的。而且大家可以发现,整个这一段,除了极少数几处,相邻的两个音是同度(红色),其他的地方,相邻的都是不相同的音。 几乎所有的旋律线,都围绕着这5个音,在它们之间上下游走。 我们也可以发现,几乎每个小节,都是5个音交替出现(蓝色)。这样的旋律进行,非常具有东方行云流水的美感,轻柔细腻。 到了副歌部分,旋律走向从反复的上下行,变成上扬趋势,感觉上也由小家碧玉的细腻,变得大气磅礴起来。 主歌细腻流淌的中国东方韵味,副歌大气磅礴的宏大气场,也符合了刚才提到的第3、4点,歌曲既要具有中国的特色,也符合奥运的精神。 歌曲难度设计 《北京欢迎你》的难度不是很大,基本上人人都能唱。除了歌曲的旋律写得朗朗上口,极富记忆点之外,小柯老师在设计节奏、音程、和弦走向方面,也花了心思。 a、和弦走向 这首歌的和弦走向,真是常规得不能再常规。 主歌是占据华语流行乐半壁江山的1645(红色),副歌是占据另外半壁江山的4536251(蓝色)。

虽然和弦框架那么烂大街,近些年更是大受鄙视,但是用这两套和弦写出的这首《北京欢迎你》,旋律不好听吗? 这也是对那些一知半解,唯套路和弦垃圾论的音乐门外汉们最好的打脸:套路和弦,用好了照样精彩。 而万能和弦套路之所以万能,也是因为在这个框架内搭建的旋律,无论怎么走,都是符合一般人听觉习惯的。 《北京欢迎你》的高级之处就在于:它的旋律非常好听,但每到下一句的时候,和听者心里预期的调又不一样。但这些变化又都在人的听觉习惯之内,即使唱出的旋律和听完上一句心中预期的不一样,下一句旋律出来后又都合情合理。能把旋律写成这样是很困难的。 b、节奏 《北京欢迎你》的节奏非常简单,主体是四分音符+八分音符构成,主歌更是一个节奏型走完全段。

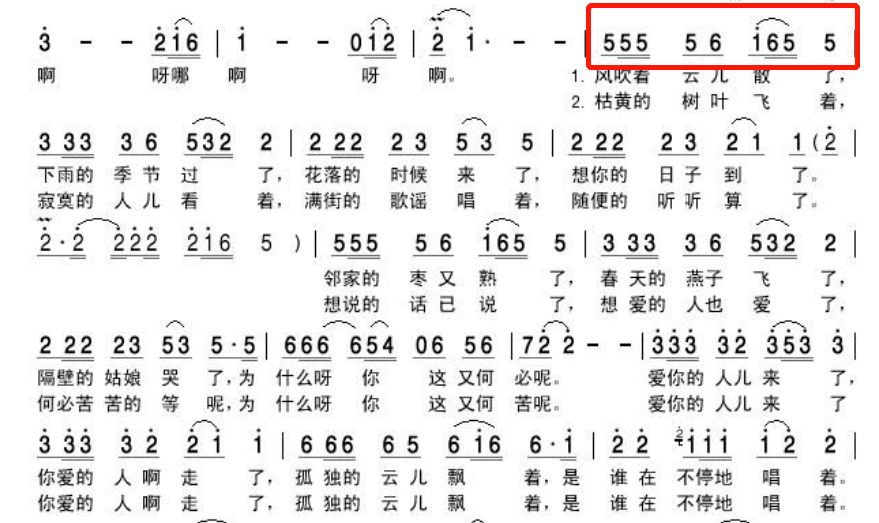

我们可以看出来,主歌每一句都是同样的“两个八分+两个八分+两个八分+四分音符”这个节奏(红色)。只有极个别一两处,把上一句的四分音符,拆成了两个八分音符替换(蓝色)。但主体的节奏依然没有变。 简化节奏的好处,是可以大幅降低歌曲的难度,便于传唱。 但限制性也很大。 从作曲的角度讲:和弦本身已经是万能套路了,节奏又比较简单,3个要素里限制住了两个,想要把歌曲写好,只能把剩下的旋律玩出花来。 而旋律部分我们刚刚分析过了,是非常出色的。这就是小柯老师的天赋使然,他常常能在特别简单,且单一重复的节奏型里,填入不同的音,组成好听的旋律。 比如《日子》,全程几乎都是一个节奏写完的,从主歌到副歌都是一样的,全靠出色的旋律给作品增色:

《我们好像在哪见过》也是这种:

c、音程 《北京欢迎你》的音域在13度,也不涉及转调,一般人都能够驾驭。 音与音的音程之间,没有太过明显的大跳。即使是副歌那么气势宏大,其实也不是通过高音来推动的,而是层层递推来完成。这是全曲跳动最大的一句,但也不难驾驭:

这首歌的作曲部分,就是上面这些。小柯老师凭借他出色的旋律天赋,加上对歌曲的设计,使这首作品在好听的同时,又能够快速、简单地被听众记住,从而迅速传播。直到今天,还保有着强大的生命力。 说完了作曲部分,我们再来说一些这首歌背后的一些故事。 《北京欢迎你》还有另一版歌词 《北京欢迎你》还有另一版歌词 《北京欢迎你》的曲作者是小柯,但是词作者另有其人,并不是小柯。 但实际上,在使用现在这版歌词之前,小柯老师自己也写了一版,大家没想到吧? 事情是这样的。小柯老师创作的习惯,是先有歌词,然后根据歌词的内容、角度,再决定怎么去作曲,让它们彼此的内容和意境相吻合。 但是接下这个任务后,词作者迟迟没发来初稿。原因是词作者更习惯有了曲调,再往里面填词,刚好和小柯老师相反。 没有歌词,小柯老师也写不出满意的曲,就只能等待。 等到最后,小柯老师觉得这么拖下去也不是办法,于是干脆自己先写了一版歌词。 有了歌词,小柯老师很顺利地作出了曲。然后再将曲拿给词作者,词作者根据曲调,又重新写了一版,也就是我们现在看到的这版。 这首歌的导唱是王力宏 这首歌的导唱是王力宏

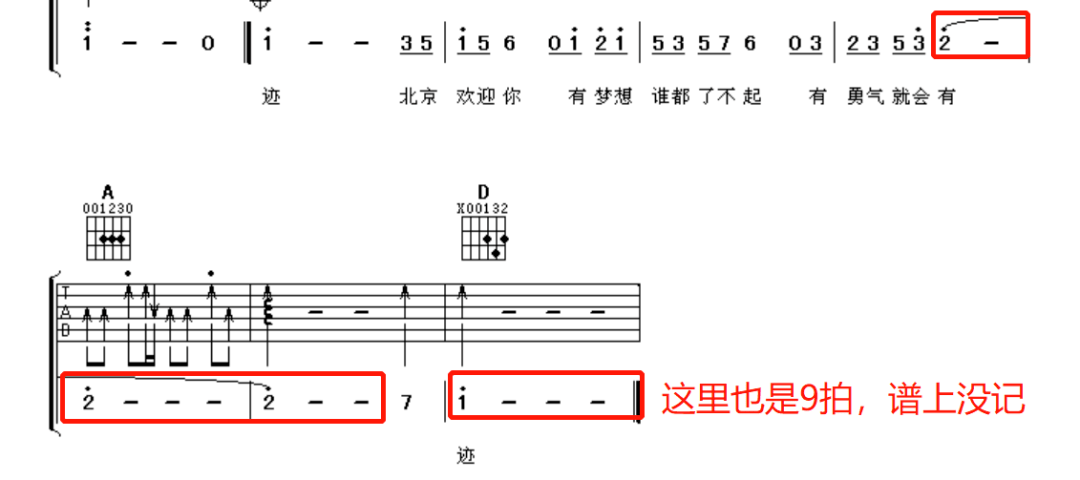

小柯老师写完《北京欢迎你》之后,因为已经到了时间节点,所以很快就开始了录音。 快到什么程度?正常的情况下,作曲者写完曲之后,一般要录一版导唱(大部分是作曲者自己唱),给歌手示范一下旋律,以作参考。 但是小柯老师写完后,还来不及录导唱,进度就已经推进到歌手录音这一环节了。 第一个到棚里录音的歌手,是王力宏。录完他的部分之后,小柯老师干脆拉着王力宏,引导他唱完了整首歌,作为导唱。 结尾有两个9拍长度的音,象征着北京奥运会的伟大 这是小柯老师前两天发在抖音上的内容。

在《北京欢迎你》的最后一句,小柯老师要求歌手唱满两个长达9拍的音。

因为9在中国,象征着是最大的数字。 像传说中的九重天,过去大的官职讲九门提督,等等……这些都是9。而且9谐音久,也有长长久久的美好寓意。 于是在歌曲的结尾,小柯老师要求歌手们唱满9拍,既是预示着当年的奥运会圆满成功,为运动健儿们加油;更是希望我们国家越来越强,越来越好。 除此之外,像间奏中加入的京剧元素,都是我国文化的象征。 小柯老师不仅仅能作曲,早期还是一位出色的爵士钢琴手,在90年代的中国,中国玩爵士的人可能还不到20个,而小柯老师便跻身其中。

而他的作词也是一把好手。除此之外,还能弹、能唱、能编曲、还能录音。 可以说,他是一位不折不扣的音乐巨匠。 但一直以来,我觉得大家对于作品幕后的创作者,关注度还是太少,觉得有些遗憾,特别是像小柯老师这样出类拔萃的创作者。

另一方面,我又觉得这才是一个音乐人该有的姿态。不靠炒作,只留下脍炙人口的作品,让听众记住作品,而不是这个人的人设。 然而后者实际上是一个有弊端,或者说是缺陷的想法。 因为不知道从什么时候开始,在圈内,甚至说是圈外,不少人会有一种奇怪的观念:「不挣钱(名)的才是艺术,挣了钱就不叫艺术了。」 仿佛一旦和钱沾上了边,真诚就会沦为虚伪,高尚就会沦为低俗,圣洁就会沦为肮脏。 虽然两者往往是两回事,但是其中引发的一些连锁因素很容易导致我们的创作人获得不了他们应有的关注和收益。 我希望大家可以多关注这些不善露面,在幕后低头耕耘的创作者们,很快你就会发现,你将会获得一块巨大的宝藏。 (完) 本文图片、视频均来自于网络 每一位爵士乐手都应该学习的乐器 @黄健怡老师 想跟老师学爵士钢琴的同学 备注“0726” 哎呀音乐长期征稿 后台回复「投稿」查看详情返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】