| 朱德熙先生谈汉语形容词 | 您所在的位置:网站首页 › regularly形容词形式 › 朱德熙先生谈汉语形容词 |

朱德熙先生谈汉语形容词

|

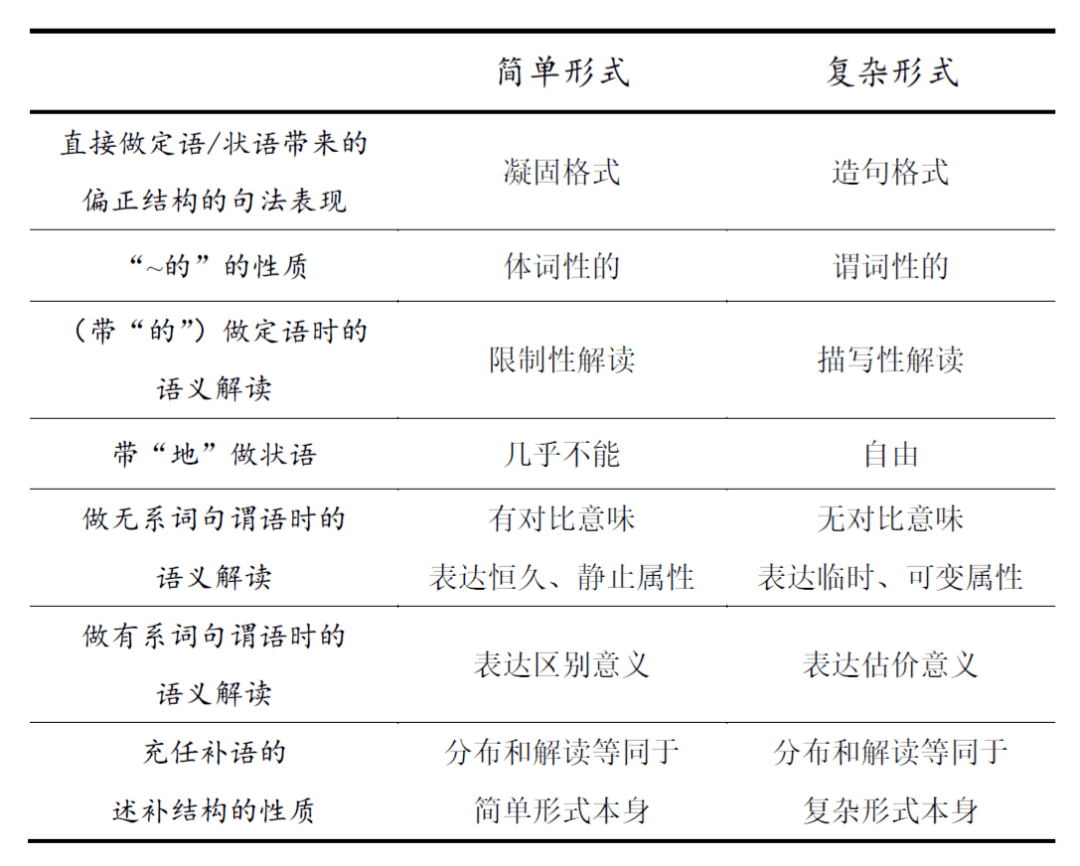

从概念语义的层面看,简单形式表示的是“单纯的属性”,复杂形式同样表达属性,但所表达的属性“都跟一种量的观念或是说话的人对于这种属性的主观估价作用发生联系”,即表达某种性质的状况或情态。这种概念上的区别完整地反映在两类形式的语法功能上。朱先生讨论了二者在定语、状语、谓语、补语四个语法位置上的系统性对立,包括句法表现和语义解读两个方面,可表格化总结如下:

以上仅针对典型的简单形式——单音节形容词——而言;双音节形容词具有复杂形式的一部分特点,例如可以充任描写性定语、个别的可以带“地”做状语、做有系词句的谓语时有估价意义等。朱先生认为,双音节形容词带上了状态形容词的一些性质,正处于从性质形容词逐渐转化为状态形容词的过程之中。 最后,朱德熙先生在文章中谈到了形容词重叠式在不同句法位置上的感情色彩问题,限于篇幅,选文从略,感兴趣的读者可以阅读推送第二条的文章全文。 从方法论的角度看,这篇文章展示了朱德熙先生早年对结构主义的分布分析法的纯熟运用。从大的方面来看,性质形容词(简单形式)和状态形容词(复杂形式)的对立,形式上表现为二者在定语、状语、谓语和补语四个句法位置上的分布(及语义解读)的差异。从细节方面来看,整篇文章对诸多问题的处理都体现了分布分析的思想。例如,讨论“简单形式+的”和“复杂形式+的”的差异,以及述补结构“V-得-简单形式”和“V-得-复杂形式”的差异时,朱先生均把这类更大的成分放在定语、状语、谓语、补语以及状中结构的中心语等分布环境中去考察,从能否进入相应句法位置以及在特定句法位置上能够取得何种语义解读入手,清晰地、系统地展示这些复杂的结构之间的差异,从而能够进一步讨论其组成成分的功能,如“的”的名物化功能(即“的3”的功能)和状态形容词词尾的功能(即“的2”的功能)。 另一方面,朱先生在使用分布分析法时十分注重语义的分析,有意识地贯彻形式和意义相互验证的语法分析原则。这一点也可以从大小两方面来说明。首先,文章的目标是确立表达性质义的形容词(简单形式)和表达状态义(即性质的状况或情态)的形容词(复杂形式)的对立,说明现代汉语在形容词里有特定语法手段区分性状范畴;而这一范畴对立是通过严整的形式上的(即分布上的)对立来论证的。其次,在讨论两类形容词在定语、谓语等位置上的差异时,朱先生十分重视并精确地把握住了限制性修饰关系和描写性修饰关系的对立、对比解读的有无、区别解读和估价解读的对立等语义差异,同时也采用一定的形式手段验证上述语义对立,如各类修饰语的顺序等。朱先生在八十年代强调形式和意义互相渗透、互相验证的语法分析方法(见《语法答问》),而在五十年代最初发表的研究性文章中已经鲜明地贯彻了这样的方法。可以说,这“是对美国结构主义只重形式、不顾意义的重大改进”(袁毓林《朱德熙先生评传》),在当时的语言学理论的发展背景下具有十分重要的方法论意义。 此外,朱德熙先生在这篇文章中已经形成了后来专文提出的若干重要观点,如“的”字至少应当区分为形容词词尾的“的”(“的2”)和名物化的“的”(“的3”),粘合式结构和组合式结构具有形式和意义上的差异,等等。因此,这篇文章对于研究朱德熙先生语法思想的发展也有重要意义。

朱先生50年代末在杭州讲学 原文节录 · §0 引言 0.1本文拟说明现代汉语里形容词的简单形式和它的复杂形式在语法功能上的区别。所谓简单形式指的是形容词的基本形式,包括单音节形容词(大、红、多、快、好)和一般的双音节形容词(干净、大方、胡涂、规矩、伟大)。所谓复杂形式主要指以下各类成分: (1)重叠式 形容词重叠式按照它的构造可以分为以下两类: 完全重叠式 单音节形容词x按照xx的格式重叠。第二个音节读高平调,同时儿化。重音也在这个音节上。例如“小小儿”“远远儿”。双音形容词xy按照xxyy的格式重叠。最后一个音节读高平调,也是重音所在。例如“老老实实”“干干净净”。 不完全重叠式 这是双音节形容词的第二种重叠式。格式是“x里xy”,字调不变,重音在第一个或最后一个音节上。例如:“胡里胡涂”“古里古怪”。 (2)带后加成分的形容词 形容词的后加成分很多,但是每一个后加成分只能跟有数的几个形容词黏合。形容词的后加成分可以分为双音节的和三音节的两类。双音节的后加成分通常是两个同音的音节,例如: 乎乎:黑乎乎 热乎乎 哄哄:臭哄哄 乱哄哄 丝丝:甜丝丝 凉丝丝 溜溜:光溜溜 酸溜溜 圆溜溜 喷喷:香喷喷 通通:红通通 英英:蓝英英 油油:绿油油 魆魆:黑魆魆 巴巴:干巴巴 梆梆:硬梆梆 腾腾:慢腾腾、热腾腾 三音节的例子: 里呱唧:傻里呱唧 脏里呱唧 咕隆咚:黑咕隆咚 不溜秋:灰不溜秋 不雌列:白不雌列 无论是双音节或三音节的后加成分,第二个音节都读轻声。 双音节形容词带后加成分的不多,只有“可怜巴巴”“老实巴焦”等少数例子。 (3)“霎白、冰凉、通红、鲜红、魆黑、喷香、粉碎、稀烂、贼亮、精光”一类形容词 [1] 从表面上看,这一类格式像是复合形容词,但是它们跟一般的复合形容词不同。第一,它们的重叠式不是xxyy,而是xyxy(霎白霎白、冰凉冰凉、通红通红);第二,前一个音节已经丧失了原来的意义,近于前加成分的性质,因此它们往往可以转化为后加成分。比较: 霎白:白霎霎 魆黑:黑魆魆 冰凉:凉冰冰 通红:红通通 喷香:香喷喷 (4)以形容词为中心构成的词组 a. 由程度副词以及某些表示程度的代词跟形容词构成的词组,例如:很大、挺好、非常漂亮、那么长、多么新鲜。 b. 由并列的形容词构成的词组,例如:又高又大。 为了便于称述,以下把形容词的简单形式叫作甲类成分,把形容词的复杂形式叫作乙类成分。 0.2从意念上看,甲类成分表示的是单纯的属性,乙类成分表示的属性都跟一种量的观念或是说话的人对于这种属性的主观估价作用发生联系 [2]。譬如(1)和(2)都是带有主观估价作用的格式,它们都包含着说话的人的感情色彩在内。(2)类所含的感情色彩由具体的后加成分决定。(1)类的情形比较复杂,本文§ 5将专门讨论这个问题。(3)和(4a)之包含量的观念非常明显。(4b)从表面上看,似乎只是把两种性质同时列举出来,并没有表示这些性质的量或程度。但仔细分析起来,连词“又……又……”除了连接作用之外,还有强调的意味。关于这一点,下面的事实是最好的证明:凡是不受程度副词修饰的“绝对的性质形容词”(即在意念上无程度区别的形容词)如:“真”“假”“错”“横”“竖”“紫”“温”等等,也不能用“又……又……”连接。 一个甲类成分(红)和一个跟它相对应的乙类成分(红红的、红通通的、通红、很红)的区别,不在基本的词汇意义上,而在抽象的、概括的意义上,即前者表示的是性质,后者表示的是这种性质的状况或情态。这种意念上的区别完整地反映在甲、乙两类成分的语法功能上。从本文以下各节的讨论里,我们就会看到,不论在什么样的语法环境里,这两类成分始终表现着互相对立的倾向。 我们主张这样来解释这个现象: 在现代汉语的形容词里,性质与状态两种概念的区别构成一个语法范畴——性状范畴。甲、乙两类成分正是表示这个语法范畴内部两种独立的概念的语法形式。 不过甲、乙两类成分内部并不是完全一致的。从表面上看,乙类的情形似乎要比甲类更复杂,事实上却不然,各种乙类成分之间虽然存在着差别,但这种差别是次要的;就它们跟甲类成分相对待的意义上说来,仍然是一个内部统一的类。甲类成分的情形就不同了,单音形容词和双音形容词有极其显著的区别。 一般说来,单音形容词是典型的甲类成分,双音形容词则往往带有乙类成分的性质。许多事实表明,双音形容词正处于从甲类成分逐渐转化为乙类成分的过程之中。 以下我们分别从定语、状语、谓语、补语四种位置上来观察甲、乙两类成分的区别。最后附带讨论形容词重叠式的感情色彩。 §1 定语 1.1甲、乙两类成分修饰名词,一共有三种格式: 白纸 甲1 白的纸 甲2 雪白的纸 乙 甲1和甲2两种格式里的定语是甲类成分,乙式里的定语是乙类成分;甲1的定语直接黏附于名词,甲2和乙的定语之后都有“的”字。以下先讨论甲1和乙两类格式的区别。 甲1里的定语是限制性的。譬如在“白纸”里,我们用“白”这种属性来限制“纸”这个类名;加上限制之后,就出现了一个新的类名“白纸”。“白”是给“纸”分类的根据,说“白纸”的时候,确定所说的是“白纸”这个类,而不是别的类,如“红纸”“黑纸”等等 [3]。 乙式里的定语是描写性的。譬如“雪白的纸”“挺白的纸”里头的“雪白的”“挺白的”不是用来作为分类的根据,而是用来描写所论及的事物的状况或情态的。 甲1里的定语既然是作为分类的根据而存在的,分类的根据只能是一种属性,因此,凡是不表示属性,单纯表示数量的形容词——“多”和“少”——就不能直接修饰名词。这就是说,它们不能构成甲1式,只能转化为乙类成分之后构成乙式。比较: *多人:很多人 *少钱:很少的钱 1.2这两类定语的不同还表现在下面这个事实上: 如果中心语之前有数量词的话,甲类成分只能放在数量词之后,乙类成分则前置后置都可以。譬如只能说“一朵红花儿”,不能说“红(的)一朵花儿”;但是“一朵鲜红的花儿”跟“鲜红的一朵花儿”却都是合法的格式。这个现象似乎可以这样解释:由甲类成分充任的定语是限制性的,因此中心语所指的必须是具有一定的外延的类名。譬如“花儿”是一个类名,加上限制性定语“红”之后,就形成了一个新的,外延比原先窄的类名“红花儿”。“红花儿”既然是类名,所以还可以再加限制性定语构成更窄的一个类。譬如说“小红花儿”。如果中心语所指的不是类名,而是个别的、特殊的事物,那就不能在它前面加限制性定语。例如不能说“红(的)一朵花儿”“小(的)三间屋子”。乙类定语是描写性的,它可以修饰类名,如“鲜红的花儿”“小小的屋子” [4];也可以修饰个别的、特殊的事物。如说“鲜红的一朵花儿”“小小的三间屋子” [5]。 特殊的事物有时也能加上限制性定语。例如“真李逵”,但此时暗示还有“假李逵”存在,事实上我们仍然给李逵分了类。在下面的例子里: 郭全海二十四岁,比白玉山小四岁,样子却比胖胖的白玉山显得老些。(《暴风骤雨》) “胖胖的”是乙类成分,它只有描写作用,没有分类作用。 1.3从内部的结构关系来看,这两类格式也是大不相同的。乙的组成是自由的,甲1却是相当稳定的结构。这可以从两方面来说明。首先, 甲1常常表现出一种“单词化”的倾向。下面这个有趣的例子可以证明这一点: 祥子心里一活便,看那个顶小的小绿夜壶非常有趣,绿汪汪的,也撅着小嘴。(《骆驼祥子》) 作者连用了两个“小”字,可见他认为“小绿夜壶”是一个稳定的整体。同样的例子在口语里常常可以碰到,例如:“顶大的大老虎”“小不钉点儿的小耗子”。 其次,在甲1里,定语和中心语是互相选择的,二者不能任意替换。譬如可以说“白纸”“白头发”,但是不能说“白手”“白家具”。下面是同样的例子。 贵东西 * 贵手绢儿 薄纸 * 薄灰尘 脏衣服 * 脏糖 重担子 * 重箱子 窄心眼儿 * 窄布 凉水 * 凉脸 厚脸皮 * 厚雪 香花儿 * 香饭 热酒 * 热力量 小自行车 * 小报复 短袖子 * 短沉默 黄制服 * 黄汽船 绿绸子 * 绿庄稼 蓝墨水 * 蓝天空 聪明孩子 * 聪明动物 滑稽电影 * 滑稽人 老实人 * 老实学问 这一类格式之所以不能成立,不能从词汇意义上去找解释,因为我们只要把这些格式里的甲类成分换成跟它相对应的乙类成分,仍旧可以造成合法的格式;不过这样造成的格式已经不是甲1而是乙了。例如: 甲1 乙 * 白手 雪白的手 * 深书 很深的书 * 贵手绢儿 挺贵的手绢儿 * 脏糖 那么脏的糖 * 重箱子 很重的箱子 * 窄布 很窄的布 * 凉脸 冰凉的脸 * 厚雪 老厚的雪 * 香饭 香喷喷的饭 * 热力量 热辣辣的力量(《骆驼祥子》) * 小报复 小小的报复(《子夜》) * 短沉默 短短的沉默(又) * 黄汽船 黄呼呼的(大)汽船(《新儿女英雄传》) * 绿庄稼 绿油油的庄稼 * 蓝天空 蓝蓝的天空 * 聪明动物 非常聪明的动物 * 滑稽人 挺滑稽的人 * 老实学问 老老实实的学问 不仅如此,就某些格式来说,我们甚至可以保留原来的形容词,只是在后面加上“的”字,就能变成合法的格式。例如:“深的书”“窄的布”“重的箱子”“聪明的动物”等等,不过加上“的”字以后,整个格式就由甲1变成甲2了。 以上的事实说明甲1是一种具有强烈的凝固趋势的结构,它的结构原则不是自由的造句原则。如果跟别种语言比较,这一点就显得非常突出,外国人学习汉语的时候,往往不能理解为什么“白手”“贵手绢儿”一类格式是不能说的。 1.4我们现在再来讨论甲2和乙的区别,这两类格式的定语之后都有“的”字。在现代汉语里,这两个“的”在形式上没有区别,但是它们的语法性质很不一样。 甲类成分之后的“的”有体词化的作用,乙类成分之后的“的”没有这种作用。这可以从以下一些重要的语言事实中得到证明: 一、“甲的”(甲类成分加“的”,下同)之前可以加数量词或指示词。例如“一个大的”“那件新的”。“乙的”(乙类成分加“的”,下同)之前不能加这些成分。例如不能说“一个大大的”“那件很新的” [6]。 二、“甲的”做谓语时,前面必须有系词。例如“这个是大的”“那件是新的”。“乙的”可以不需要系词直接做谓语。例如: 站上黑魆魆的。(《三千里江山》) 脸上红红的,眼睛亮亮的。(《新儿女英雄传》) 日头老高的,还早呢。(又) 今儿怪冷的。 三、“甲的”不受副词修饰(加“很”“挺”等变成乙类成分,不在此限),“乙的”受副词修饰(指“乙的”本身所含程度副词以外的副词)。例如: 脸上永远红扑扑的。(《骆驼祥子》) 天已经黑糊糊的了。(《新儿女英雄传》) 脸长长的,牙齿也长长的。(《张天翼选集》) 左边的灯碎了块玻璃,别处倒都好好的呢。(《骆驼祥子》) 成天际晕晕忽忽的,不知怎样才好。(又) 大家都挺熟的。 四、“甲的”不能做补语,“乙的”却经常在这种位置上出现。例如: 司棋姐姐说:要碗鸡蛋,炖的嫩嫩的。(《红楼梦》) 刚才你答应得好好的。(《曹禺剧本选》) 他的眼睛眯得小小的。(又) 月亮照得明朗朗的。(《新儿女英雄传》) 五、“甲的”不能修饰动词 [7]。“乙的”经常修饰动词。例如: 您行行好,您再重重地给我一拳。(《曹禺剧本选》) 也这么给姑娘热热儿的倒碗茶来。(《新儿女英雄传》) 成年际拉车出臭汗,也该漂漂亮亮的玩几天。(《骆驼祥子》) 有几个人可怜巴巴的爬在地上啜那泥浆。(《新儿女英雄传》) 会场没有一个人说话,没有一个人走动,静悄悄的等他再开口。(《暴风骤雨》) 吴天宝听大家谈着高青云的故事,都听痴了,热呼呼地问高青云说:“你回到祖国高兴么?”(《三千里江山》) 刘老头子的确没替祥子宣传,可是骆驼的故事很快的由海甸传进城里来。(《骆驼祥子》) 1.5根据以上的分析,我们得到如下的结论,即 甲2的定语(白的)是体词性的,乙的定语(雪白的)是形容词性的 [8]。 ( 1.5其余部分和1.6略) 1.7跟甲1一样,甲2的定语也是限制性的,这两种格式的区别在于甲1是比较固定的结构,甲2却是一种临时的组合,因此定语的限制作用特别明显,往往有强调的意味 [9]。甲2的定语除了限制中心语之外,二者之间还有一种同位关系,这一个特点不仅是甲1所无,而且也是一般名词修饰名词的格式(“木头房子”,“中国人”)所无的。在“白的纸”里,“白的”和“纸”同位,因此在一定的语言环境里,“白的”可以替代“白纸”,例如:“一张白的(纸)”,“白的(纸)比黄的好”;但是“木头”无论如何不能替代“房子”。跟“白的纸”相当的格式不是“木头房子”,而是“木头的房子”。 由此可见, 甲2的特点不仅在于它的定语的名词性,更重要的是定语和中心语之间的同位关系 [10]。 1.8在以上的讨论中,我们是把甲、乙两类成分都当作内部一致的东西来处理的。实际情形可不是如此,在甲类成分里,单音形容词跟双音形容词有很大的区别。 单音形容词是典型的甲类成分,双音形容词一般都带有乙类成分的某些性质,这主要表现在以下一些事实上:第一,跟单音形容词相反,绝大部分双音形容词加上“的”之后不能转化为体词性结构。第二,由双音形容词充任的定语是描写性的,而非限制性的,这可以用下面两点来证明;一方面,双音形容词可以修饰专名或人称代词。例如: 伟大的毛泽东领导着我们走向解放。(歌词) 聪明的孙中山看到了这一点。(《毛泽东选集》,686页) 乐园的门开了,将可怜的他关在门外。(《冰心小说集》) 另一方面,在现代书面语里,双音形容词加上“地”(或写作“的”)之后可以修饰动词。(状语说明动作的方式或状态,因此必然是描写性的。参看下节。) 不过双音形容词跟乙类成分之间也有极其显著的区别。上文说过,乙类成分加上“的”之后可以直接做谓语,又可以做补语,这两种重要的语法功能却是双音形容词所没有的。 由此看来,双音形容词可以说是介于甲类成分和乙类成分之间的一种东西。在充任修饰成分时, 它比较接近于乙类成分;在充任表述成分(谓语、补语)时,则又接近于甲类成分。 乙类成分里也有一些特殊的格式,最显著的是由最高级或比较级的程度副词(顶、最、更)跟形容词构成的词组。它们做定语时显然是限制性的。例如: 最近的邮局 顶便宜的书 更好的地方 “最近的”“顶便宜的”“更好的”既不能直接做谓语,也不能做补语,它们都是典型的体词性结构。 §2 状语 2.1由形容词构成的状语表示的是动作的方式或状态;就性质来说,这种状语是描写性的,不是限制性的。 因此甲类成分一般不宜于做状语,乙类成分——特别是形容词重叠式——则经常担任这种职务。这个现象早就有人注意到了,吕叔湘先生说,形容词修饰动词的时候“往往要重叠一下” [11];《语法讲话》说,描写方式或状态的动词修饰语,“大多数是全部或局部叠字的” [12]。 (后略) §3 谓语 3.1形容词谓语句有两种类型:即无系词的形容词谓语句和有系词的形容词谓语句。 甲类成分放在无系词谓语句里,含有比较或对照的意思,因此往往是两件事对比着说的。例如: 今儿冷,昨儿暖和。 价钱便宜,东西也不错。 屋里黑,外头亮。 人小心不小。 小萝卜,皮红肚里白。 大家随和儿,你也随和点儿。(《红楼梦》) 只有在具体的语言环境能显示出比较或对照的意义时,这一类句子才单独出现。例如: 哪本好?这本好。 里头冷还是外头冷?外头冷。 由乙类成分充任谓语的句子没有比较和对照的意思,因此可以独立出现。例如: 今儿怪冷的。 价钱很便宜。 屋里黑魆魆的。 3.2这两类谓语还有另一方面的区别: 由甲类成分充任的谓语表示的是事物的恒久的、静止的属性,由乙类成分充任的谓语却往往含有一种潜在的可变性。因此在叙述“暂时性”的事变的语言环境里,就只能用乙类成分做谓语 [13]。下面这些句子里的乙类成分都不能换成甲类成分: 说着,把个缺口破瓦盆端进屋,满满烧着盆松针,烟过了,松针 通红,冒着股怪好闻的香味。(《三千里江山》) 马胆小、艾和尚几个脸色 死白,都抽回枪,出溜到坡底下,就想跑。(《新儿女英雄传》) 他心里 空空洞洞的,什么也不怕。(《张天翼选集》) 小梅在公所等着。公所里 静悄悄的。只听见隔壁院子里,孩子们在唱……(《新儿女英雄传》) 浑身 软绵绵的,又软弱,又疲倦。(《三千里江山》) 一见男人的脸色 黑沉沉的,好像老阴天,便背着脸悄悄咕哝说:“谁惹你啦!”(又) 吴天宝的脸 又红又亮,也泛滥着生命的光彩。他捧着像,笑着望了好大一会。(又) 子弹声音嘶嘶的, 低而且沉。(《暴风骤雨》) 3.3现在我们来讨论有系词的形容词谓语句。 在甲类成分充任谓语的句子里,谓语的意义在于表明主语所属的类别。说“这张纸是白的”的时候,我们给说到的那张纸归了类,指明它属于“白的”一类,而不属于其他的类。 这类谓语所表示的是一种“区别意义”。在乙类成分充任谓语的句子里(这张纸是很白的),谓语并没有给主语分类,它只是说明主语的状况或情态。这一类谓语都有一种“估价意义”。由此看来,前一类句子跟限制性定语造成的词组(白纸、白的纸)相当,后一类句子跟描写性定语造成的词组(很白的纸、雪白的纸)相当。 就构造说,这两类句子也是有区别的。上文讨论定语的时候,我们曾经说明甲类成分之后的“的”跟乙类成分之后的“的”性质不一样,“甲的”是体词性结构,“乙的”是形容词性结构。如果这个分析是正确的,那么我们应该承认“这张纸是白的”跟“这张纸是很白的”是性质不同的两种句子:前者的谓语是体词性的,后者的谓语是形容词性的。 (3.4略) 3.5以上说的是单音形容词的情形,双音形容词加上“的”之后,一般不能造成体词性结构。因此由双音形容词充任谓语的句子跟乙式相当:就结构说,谓语是形容词性的;就意念说,表示的是估价意义。例如: 她是直爽的,她什么都告诉我了。(《子夜》) 门打开了,门洞里是黑暗的。(《人民文学》1955(11),63页) 北京是美丽的。(老舍:《我热爱新北京》) §4 补语 4.1形容词除了做修饰语和谓语之外,还有一种功能,即放在动词(或形容词)之后表示动作的状况或程度。例如“他写得(的)好”“马跑得(的)快”。 (略去一段)在下文的讨论里,我们暂时按照通常的说法,把这类结构叫做补语结构,并且把它当作一个整体看待,即不去分析这种格式里的动词跟形容词结构上的关系。 “写得好”,“跑得快”里的形容词可以是甲类成分,也可以是乙类成分。例如: 甲 式 乙 式 写得好。 写得很好。 飞得高。 飞得高高的。 擦得干净。 擦得干干净净的。 擀得细。 擀得细溜溜的。 这两类格式的区别决定于补语部分。这就是说,甲式和乙式的区别也就是甲类成分和乙类成分的区别。 从功能上说,甲式相当于一个甲类成分,乙式相当于一个乙类成分。 先看用做定语的情形。甲式修饰名词时是限制性的,乙式则是描写性的。比较: 擀得细的面条好吃。 想不到碗里是赶(擀)得细溜溜的白面条。(《新儿女英雄传》) 那时候,大家都破破烂烂,穿得整齐的人很少。 一边摸着那匹兔灰儿马的剪得整整齐齐的鬃毛……(《暴风骤雨》) 这两类修饰语的语法性质完全不同,“擀得细的”应分析为“擀得细/的”,“擀得细溜溜的”应分析为“擀得/细溜溜的”。前者是体词性结构,后者是形容词性结构。认清了这两类格式的性质,我们就懂得为什么 前者不能做状语,而后者却经常做状语。例如: 擀得细溜溜的下到锅里。 洗得干干净净地收着。 忽见湘云穿得齐齐整整的走来。(《红楼梦》) 4.2甲、乙两式做谓语的时候的区别也相当于甲类成分和乙类成分做谓语时的区别。 第一,甲式带有比较或对照的意味,因此往往是两件事对比着说的。 例如: 攀得高,跌得重。(《老残游记》) 站得高,看得远。 这张相片照得好,洗得不好。 我买得多,他买得更多。 其次,甲式做谓语时表示的是恒久的、静止的状态,乙式则带有变化的性质。从功能上说,甲式相当于一个形容词,乙式则相当于一个动词。最能证明这一点的是下面两件事: 第一,乙式可以跟某些介词(“把”“被”“叫”等等)配合,充任句子里的主要叙述词;甲式没有这种功能。例如: 小心,小心!不要把一个失望的女人逼得太狠了。(《曹禺剧本选》) 你别把我这个做嫂子的心看得(举起小手指一比)这么“不钉点儿”大。(又) 把什么都抢得精光。(《张天翼选集》) 于是他把嘴张得大大的。(又) 又把嗓子放得低低的。(《赵树理选集》) 月光把那条通往城里的柏油马路照得又光又亮。(《说说唱唱》1954(5),25页) 只觉得墙壁被炊烟熏得很黑。(《冰心小说散文选集》) 叫她心上压得很难受。(《张天翼选集》) 队伍给打得稀散。(又) 可是手脚全给抱得紧紧的。(又) 第二,乙式可以受“已经”“早就”“连忙”“马上”一类时间副词的修饰——这些副词的特点在于它们只能修饰含有时间意义的语言成分;甲式不受这一类副词的修饰。例如: 已经想得很透彻。(《曹禺剧本选》) 那些杠夫们已经走得很远。(又) 黛玉的两个眼圈已经哭的通红了。(《红楼梦》) 早就忘得干干净净的了。 原来两个眼早就哭得红红的了。(《解放军文艺》1955(2),88 页) 连忙收拾的干干净净收着,等着姑娘回来。(《红楼梦》) (“§ 5形容词重叠式的感情色彩”略) [1] “天蓝、水红、浅绿” 一类词形式上与(3)相似,但语法性质完全不同。 [2] 参看龙果夫:《现代汉语语法研究》。 [3] 这种解释在构词法里不适用,因为有“黑墨”“酸醋”“咸盐”一类复合词。 [4] 一类事物经过描写之后就不再是普遍的概念,而是特殊的概念了。因此,描写性定语往往带着潜在的指称作用,跟限制性定语比较起来,这是很明显的,譬如说“白纸”的时候,指的是所有的白纸;说“挺白的纸”“雪白的纸”的时候,往往是指特定的某一张或某些张白纸。同样,“花儿”“屋子”前面加上描写性定语“鲜红的”“小小的”之后,也就不再是类名了。 [5] Joseph Mullie认为数量词只能放在形容词之后,例如“大大的一个地方”,“顶容易的一个法子”(The Structural Principles of the Chinese Language, 1932 , vol. 1, 296页)。数量词后置的确是普遍的倾向,但是相反的词序也是常常可以碰到的,例如“寻了许久,始觅着一家小小书店”(《老残游记》)。现代语里,这类例子更多。 [6] “很~的”前面加数量词的说法是有的,但第一,数词只限于“一”;第二,整个结构往往处于宾语的地位。例如“挑了个很大的”。如果符合这两个条件,不仅是“很~的”,就是单独一个形容词也都可以临时体词化。例如“晚间必然是灯火通明的,现在却只剩下一片黑沉沉”(《朱自清文集》),“四邻八舍的那些个房子都烧了个干净”(龙果夫《现代汉语语法研究》,45页)。此外,还有一个现象值得注意,北京话里有两个“很”,一个读上声,一个读去声。后者似乎专门用来跟形容词造成体词性结构,如说“很好的就贵了”(陆志韦《北京话单音词词汇》)修订本,255页)。 [7] “真的”是例外。书面语里双音形容词加上“地”之后修饰动词的格式留到下文再讨论。 [8] 龙果夫把甲2和乙两个格式里的“的”看成一个东西,因此他认为乙类格式跟“昨天来的人”“飞的那只鸟”“我念的书”等格式性质相近,里头的修饰语都是谓语性的,定语后头的“的”的作用在于取消它们原有的谓语性(《现代汉语语法研究》,157页)。事实上,乙式的“的”不仅没有取消定语的谓语性,在一定的意义上说,它反而加强了这种性能,证据是“乙的”可以不凭借系词的媒介直接做谓语。我们认为跟“昨天来的人”一类格式相当的不是乙,而是甲2。这两类格式里的定语,从意义上说,都是限制性的;从语法性质上说,它们都是倚靠“的”的力量转化为体词性结构之后,再黏附于名词之上的。 [9] “‘大狗’跟‘大的狗’意义上很不相同。普通用‘的’的时候,为的是要注重名词的形态,性状。说‘大的狗’为要注重狗的‘大’。”(陆志韦《北京话单音词词汇》,修订本24页) [10] 在“白的纸”里,“白的”和“纸”同位,但不“同一”。同一必然同位(如:“《红楼梦》的作者曹雪芹”“老李这个人”),同位不一定同一。 [11] 《语法学习》,6页。 [12] 丁声树等:《现代汉语语法讲话》,49页。 [13] 这是就甲、乙两类成分本身的功能说的。如果在甲类成分前后加上带有时间意义的成分,当然也可以表示事变。例如:“天黑了”“把脸一红”。 导语撰写:郝琦 排版:赤玉 校对:赤玉 志村 雨田 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】