| 新进展,USP2抑制剂可消除在肿瘤治疗中产生的毒性 | 您所在的位置:网站首页 › pd1基因表达 › 新进展,USP2抑制剂可消除在肿瘤治疗中产生的毒性 |

新进展,USP2抑制剂可消除在肿瘤治疗中产生的毒性

|

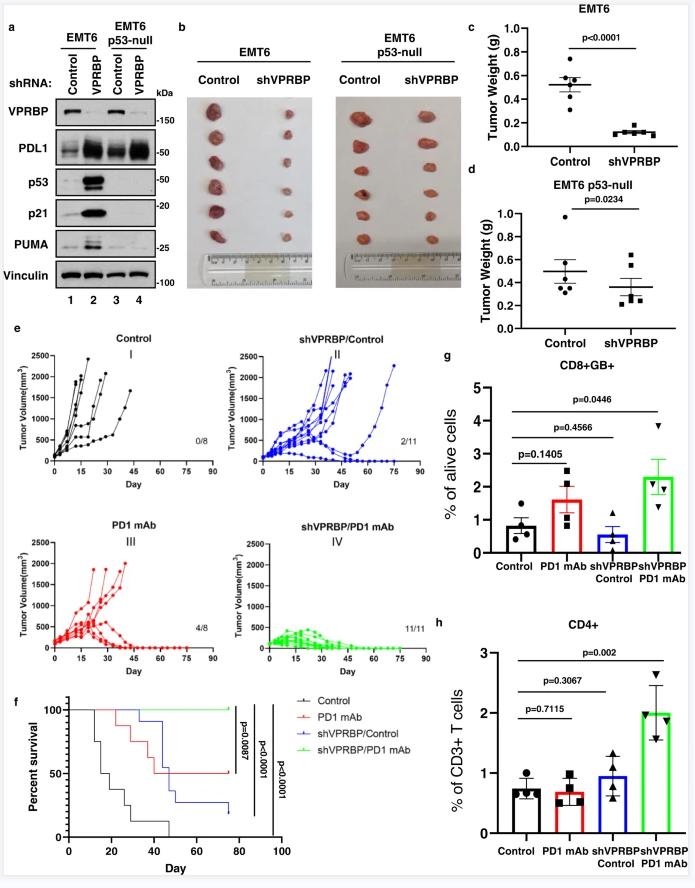

原创 转网 转化医学网  本文为转化医学网原创,转载请注明出处 作者:Alan 导读:近日,来自美国的研究团队在《Nature Communications》上发布了名为“Targeting USP2 regulation of VPRBP-mediated degradation of p53 and PD-L1 for cancer therapy”的文章,他们称可以基于p53基因,在治疗中解决抑制剂在临床研究中产生的毒性问题。 在以往的研究中,MDm2抑制剂在临床研究中显示出严重的毒性,因此需要探索不同方法实现以p53基因为介导的肿瘤抑制治疗。研究团队发现USP2抑制剂和抗pd1单克隆抗体联合治疗可使野生型的p53肿瘤完全消退,且在体内处理后没有观察到其明显的毒性。  https://www.nature.com/articles/s41467-023-37617-3#MOESM1 研究介绍 01 TP53是人类癌症中最常发生突变的驱动基因。许多人类的肿瘤中都保留了野生型TP53基因,然而通过p53基因抑制肿瘤的活性也会损害人体的其它机制。因此恢复p53的功能仍然是治疗野生型TP53肿瘤的一个重要目标。 一种常见方法是抑制Mdm2。Mdm2是主要的泛素E3连接酶,通常与p53结合并下调其功能。事实上早期工作已经确定,在临床前的模型中,Mdm2-p53相互作用的小分子拮抗剂可有效地重新激活p53基因的肿瘤抑制功能,此后已经开发出多种高效的Mdm2-p53拮抗剂(也称为Mdm2抑制剂),并在体外进行了试验。 然而,这些Mdm2抑制剂在临床试验中并没有被证明非常有效,主要原因是它们对正常组织产生毒性。许多研究也报告了许多不良反应,包括骨髓抑制、胃肠道症状、体重减轻、产生疲劳感和对心血管产生毒性。在AML14患者中也有使用Mdm2抑制剂治疗而死亡的相关报道。 研究团队发现,靶向USP2/VPRBP通道可以释放p53基因在癌细胞中的潜在肿瘤抑制活性,避免Mdm2抑制剂产生严重毒性,并与免疫检查点阻断疗法产生有效协同作用,显著消退了人体内的肿瘤。 研究结果 02 抑制VPRBP可激活p53基因,同时诱导PD-L1表达的非p53产生依赖性上调。 VPRBP最初被鉴定为一种结合并调节HIV-1病毒蛋白R51转录活性的细胞蛋白。团队的研究表明,VPRBP也是一种转录抑制因子,可与p53的c端结构域相互作用并拮抗其转录活性。VPRBP与Mdm2一样,能在几种肿瘤类型中表达,因此VPRBP也代表着在人类癌细胞中重新激活p53功能的潜在靶点。最后,在许多人类癌细胞系中,无论其p53状态如何,VPRBP损耗均可上调PD-L1水平。总之,这些数据表明,VPRBP失活增强了p53基因的功能,同时能够在不依赖于p53基因的情况下诱导PD-L1的表达。 抑制VPRBP能够让p53基因产生依赖,阻断体内肿瘤生长。 为进一步阐明VPRBP在调节p53基因中的作用,研究团队测试了抑制VPRBP的表达是否影响免疫缺陷裸鼠的肿瘤生长。与预期一致,shRNA介导的VPRBP损耗在EMT6小鼠乳腺肿瘤细胞中,并激活p53基因诱导p21和PUMA的表达,但在缺失p53基因的相同EMT6细胞中没有产生表达(图4a)。此外,VPRBP损耗显著降低了EMT6细胞的小鼠乳腺异种移植瘤的生长(图4b, c),在缺失p53基因的相同EMT6细胞异种移植瘤中这一效果也基本消除(图4b, d)。  https://www.nature.com/articles/s41467-023-37617-3#MOESM1 最后,为了确定USP2抑制是否通过增强肿瘤细胞自主的p53功能来增强PD-1/PD-L1阻断的疗效,研究人员还在携带缺失p53基因EMT6肿瘤的小鼠中检测了联合治疗的效果,联合治疗对治疗缺失p53基因的EMT6肿瘤的疗效要小得多,它仅延长了一部分小鼠的生存时间。 数据表明,联合应用USP2抑制剂和PD-1/PD-L1阻断可有效抑制体内肿瘤生长,而USP2抑制剂对此效应的作用依赖于p53基因的肿瘤细胞自主活性。 参考资料: https://www.nature.com/articles/s41467-023-37617-3#MOESM1 注:本文旨在介绍医学研究进展,不能作为治疗方案参考。如需获得健康指导,请至正规医院就诊。  阅读原文 |

【本文地址】