| 论坛回顾 | 您所在的位置:网站首页 › imagination的变形 › 论坛回顾 |

论坛回顾

|

▲嘉宾海报

▲线上线下嘉宾合影 论坛开幕 开幕式上,深圳大学建筑与城市规划学院 范悦院长首先代表学院师生对所有嘉宾与参会者表示欢迎,他表示希望通过研讨会的形式,促进国内外青年学者之间的交流,为青年教师的成长和发展打造一个轻松、开放、包容的学术平台。同时表示学院一直关注并重视计算性设计与智能建造的前沿发展,希望未来可以通过学科交叉、国际合作、校企协同实现新的“研学产”一体化创新,为学界、产业界贡献知识力量。

▲范悦院长致辞 深圳大学本原设计研究中心 王晓东执行主任介绍了中心是由中国工程院院士孟建民教授于2017年筹建的,是孟建民院士建筑理论、建筑技术研究与教学的重要平台。他希望本原中心未来可以成为一个开放性的学术平台,欢迎各位学者来此交流讨论,并希望此次论坛大家可以畅谈“Design X”中的“X”——未知、无限及未来。

▲王晓东执行主任致辞 专题讲座 报告分上下两场,上半场由齐奕副院长主持,下半场由范雅婷老师主持。

▲齐奕副院长主持

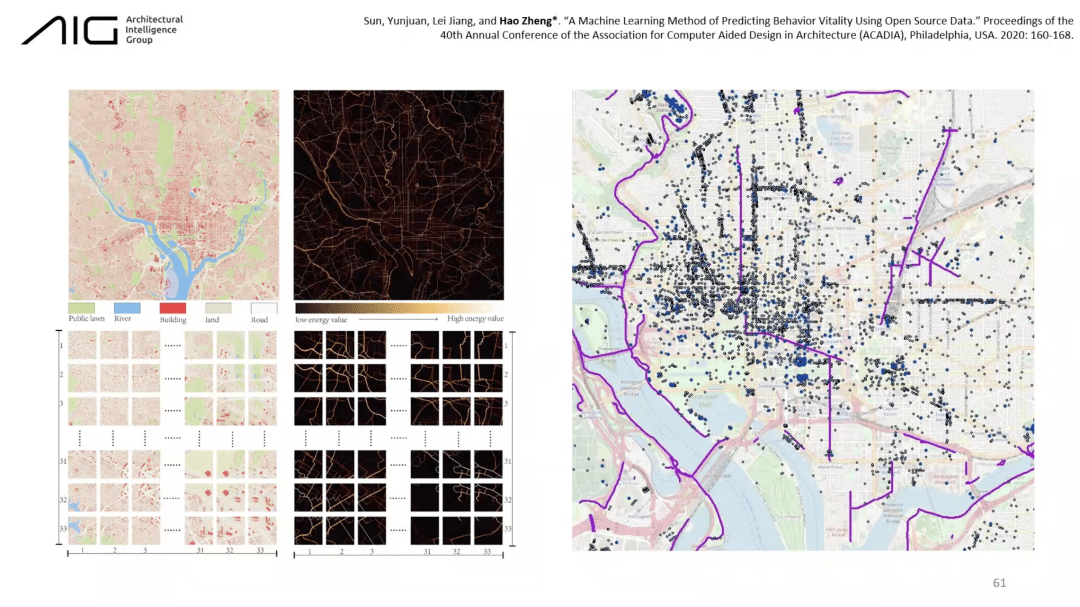

▲范雅婷老师主持 # 上午场 # 分享1 郑豪,宾夕法尼亚大学 《建筑+人工智能:未来在何方》 ZhengHao, University of Pennsylvania, Architecture+AI: Where is the Future? 随着大数据和人工智能的介入,离散性的设计思维正在向数据驱动的设计方法过度,带来一种全新的人机共存新环境。在本次分享中,讲者介绍了AI在建筑设计、城市设计、结构设计的思路,并用大量研究实践案例阐明自己对AI在多场景中的应用。如在建筑设计方面,基于大数据和机器学习生成建筑平面、对图像进行风格迁移等;在城市设计领域,基于场地信息进行居住区规划强排、预测城市节点指标等;在结构设计领域,利用仿生学对蜻蜓翅膀进行受力分析,将其轻量化的特征迁移至飞机机翼的设计中等。讲者为我们提供了多种关于人工智能如何学习并优化设计的新思路。

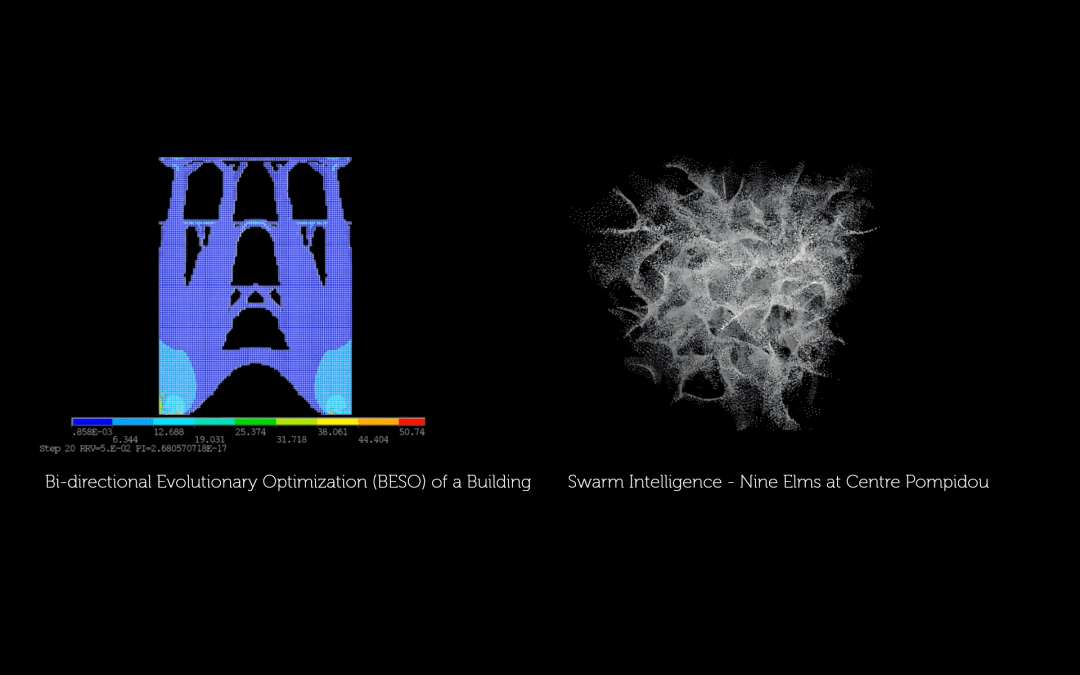

▲郑豪,《建筑+人工智能:未来在何方》 分享2 鲍鼎文,皇家墨尔本理工大学 《智能建构:基于性能驱动的数字设计和智能建造》 Bao Dingwen, RMIT University, Intelligent Tectonics:Performance-driven Digital Design and Intelligent Construction 讲者围绕他在皇家墨尔本理工大学的研究项目和设计教学成果展开,基于创造新的的算法进行有效性的复杂形态生成。如利用拓扑优化算法、Ameba软件,模拟自然树木和高迪设计的柱子,生成树状结构装置,利用机械臂和3D打印建造各种比例的模型,并在模具设计上进行了大量探索。此外,通过集群智能算法等方式,探索混凝土、粘土、金属、聚合物等材料的找形方法并设计高度复杂的建筑形态。同时还利用原型样品、结构性能测试、数字建造和机械臂3D打印等作为主要建造工具,探索并开发创新的混合式建造方法,从根本上改变高复杂性建筑构造几何的可行性。

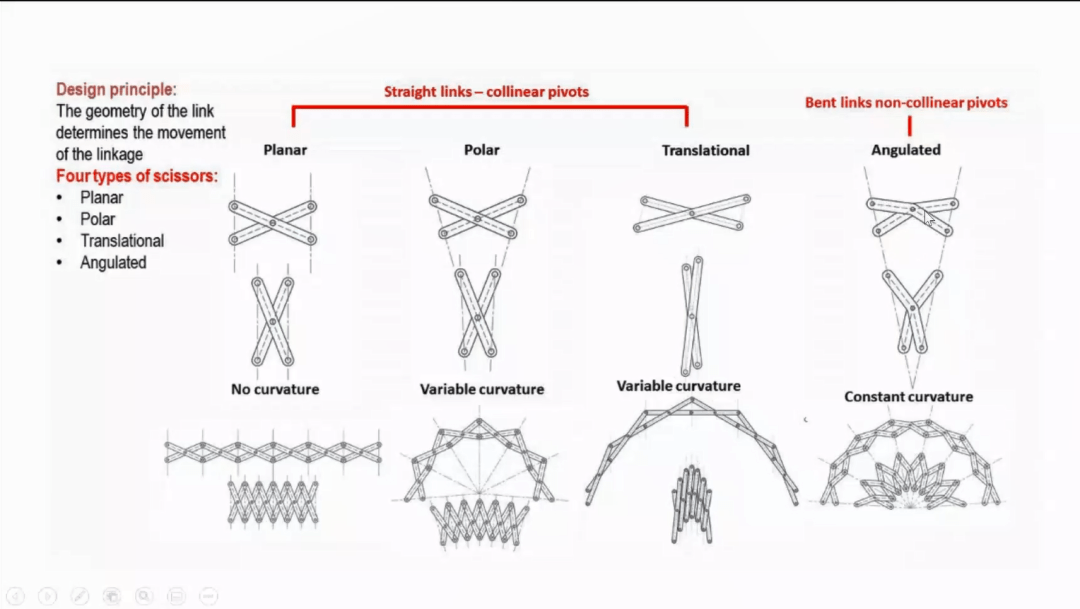

▲鲍鼎文,《智能建构:基于性能驱动的数字设计和智能建造》 分享3 吴薇,哈佛大学, 《可变形设计:材料、结构和应用》 Wuwei, Harvard University, Deformable Design: Materials, Structure and Application 讲者跟随导师Chuck Hoberman,探索了可变形结构从玩具到建筑的无限可能性。从她导师的作品霍伯曼球出发,讲授了三种可变形结构设计的方法思路——材料选择、结构分析、形体控制,以及从机器人至建筑结构尺度的实践案例,展现参数化辅助设计在可变形、可展开设计在智能服饰、艺术装置、机器人、3D打印、建筑智能建造、航空等多领域的应用。2021年4月在NATURE上发表一篇关于充气折叠结构的论文,对未来支援贫困、受灾地区的应急避难、临时住所应用有借鉴作用。

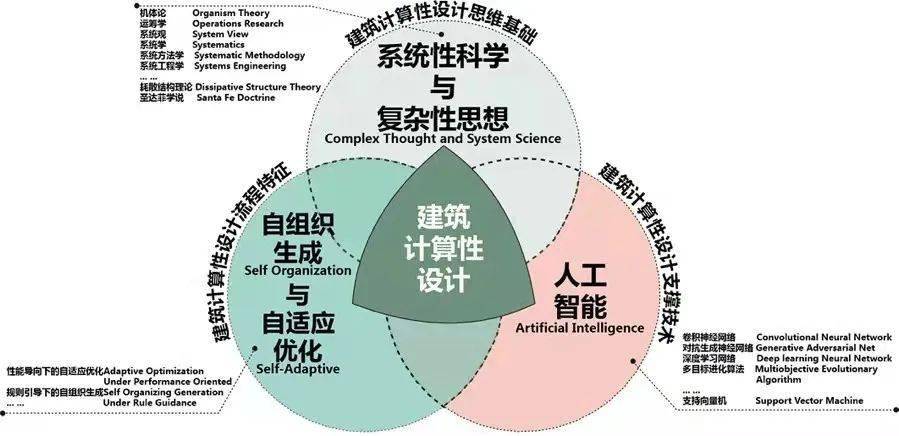

▲吴薇,《可变形设计:材料、结构和应用》 分享4 韩昀松,哈尔滨工业大学 《计算性思维创新驱动建筑自适应表皮设计》 Han Yunsong, Harbin Institute of Technology Computational Thinking Innovation Driven the Adaptive Building Facade Design 讲者从低碳节能视角阐述了当下可持续发展战略背景下自适应表皮研究的重要设计意义及价值。系统地回溯了计算性设计理论发展脉络,介绍了其核心的三个领域:复杂性科学思想、信息集成技术和云计算算力支持。最后,通过团队一系列科研实践充分展示了计算性设计方法在自适应表皮中的应用。

▲韩昀松,《计算性思维创新驱动建筑自适应表皮设计》 分享5 闫超,同济大学 《浅析数字建筑理论与历史的操作性》 Yan Chao, Tongji University On the Operativity of Theory and History of the Digital in Architecture 从数字历史理论的视角,论述了理论对于数字建筑的重要意义。从数字建筑学历史理论的四个范本出发开展数字建筑的研究。讲者向大家详细介绍了自己与导师尼尔·林奇、袁烽教授开展的系列研究工作,以身体视角为切入点,对数字建筑设计理论、数字建筑历史以及数字建造史进行研究,将哲学、建筑史、工程串联在一起。在DigitalFUTURES数字未来论坛中建构理论话语语境,探讨数字化领域存在的可能性与新思想。

▲闫超,《浅析数字建筑理论与历史的操作性》 # 下午场 # 分享6 王祥,同济大学 《建造导向的设计空间探索与优化》 Wang Xiang, Tongji University Fabrication-oriented Exploring and Optimization for Design Space 讲者主要讨论了在计算性数字设计和智能建造技术推动下,以建造为导向的建筑设计思想和相关的优化设计方法。在结构、几何、工艺三者对设计空间限定的条件下,将结构性能化设计、结构优化技术、建筑几何学和机器人智能建造技术整合,从工艺、效率等角度为建筑设计提供了丰富的求解空间和形式可能,以此寻求设计空间的创新与突破。本次分享以大量丰富的数字建造案例为对象,展示一系列相关的针对设计空间探索的研究内容和以新型工艺为代表的数字建造技术。

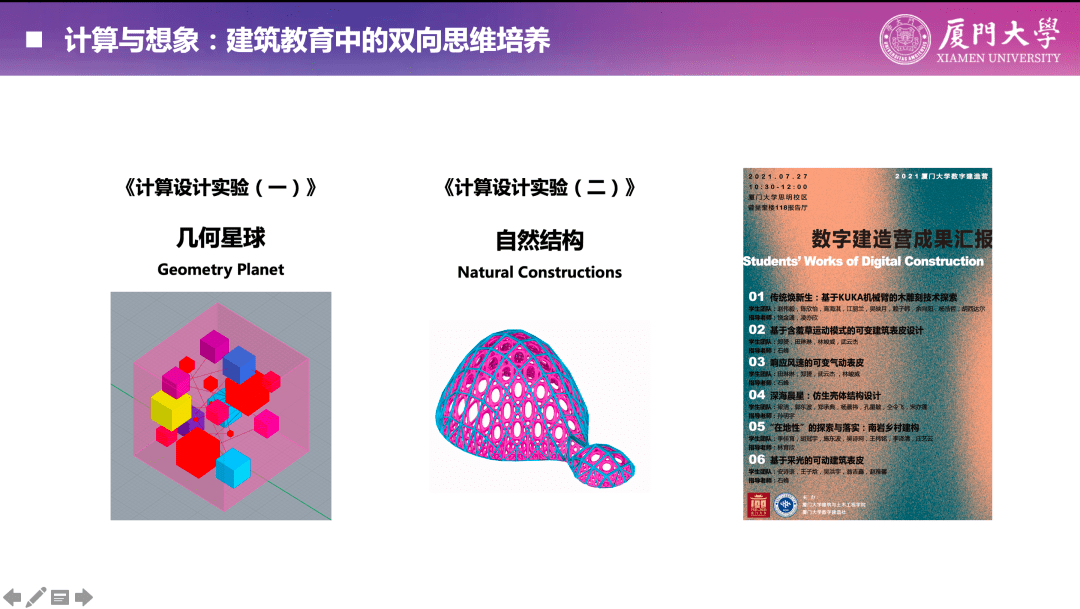

▲王祥,《建造导向的设计空间探索与优化》 分享7 孙明宇,厦门大学孙明宇,厦门大学 《计算与想象:建筑教育中的双向思维培养》 Sun Mingyu, Xiamen University Computation and Imagination:Cultivation of Bidirectional Thinking in Architectural Education 基于建筑教育的综合性视角,详细讲解了计算与想象之间的区别与联系。从人工智能未来与新工科人才思维的思考出发,提出新工科背景下的未来建筑师应该具备计算性与创造性的双向思维。通过厦门大学《计算设计实验》系列课程的开设,分别以“几何星球”、“仿生壳体”为主题,进行了计算性设计与建筑基础教育相结合的探索性教学实践,思考了未来建筑教育中“计算”和“想象”双向思维培养的策略与方法。

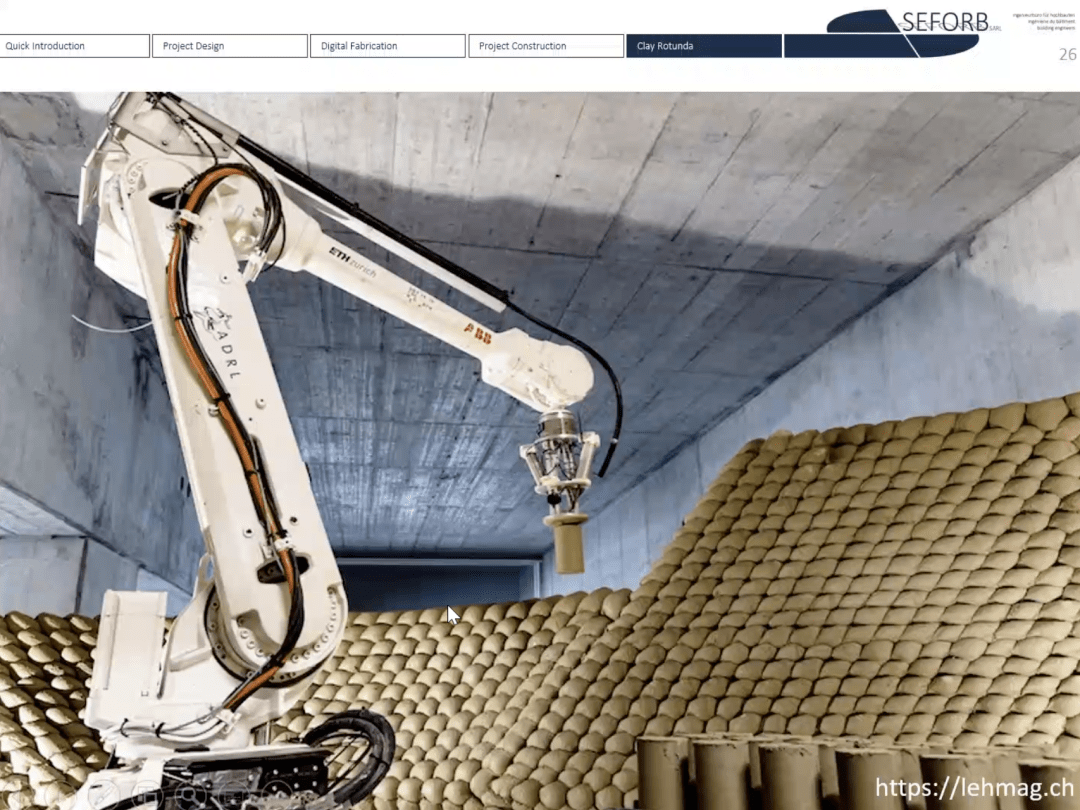

▲孙明宇,《计算与想象:建筑教育中的双向思维培养》 分享8 Michele Demarchi,苏黎世联邦理工学院 《预制装配的数字设计与建造》 Michele Demarchi, Federal Institute of Technology, Zurich Digital Design and Fabrication of Plant Constructions 讲者从装配式建筑的视角出发,为大家带来了瑞士当前前沿的预制装配以及智能建造新方法与新技术。他给我们分享了Peter Bausysteme AG工厂预制PC技术的流程以及实际项目,展示了预制组件的自由性,精确性与环保性。还介绍了Seforb与致力于减少碳排放的一流制砖厂Brauchli Ziegeleien合作的项目Clay Rotunda,探索了智能建造中的材料与工序以及建造的可持续性,体现了科研与工业之间的合作交流与知识转换,为智能建造提供了新的研究路径与方法。

▲Michele Demarchi,《预制装配的数字设计与建造》 分享9 简伟文,大界机器人 《大界机器人智能建造实践》 Jian Weiwen, RoboticPlus Intelligent Fabrication Practice of RoboticPlus 大界机器人关注建造机器人对于智能建造的助力, 致力于建筑项目、制造工厂以及智能建造端一体化运行的建筑工业化生产云平台研究与实践。作为智能建造方案提供商,提出了建造智能化、柔性化、数字化的建筑科技解决方案。讲者详细介绍了中国首款连接建筑BIM数据与工业机器人运动控制的仿真软件ROBIM,同时用精彩的视频呈现了公司丰富的智能建造实践案例(中国土家族泛博物馆彭家寨游客中心/松阳文曲童书馆/南京园博园胶合木吊顶等),最后还分享了大界最新的智能建造研究产品——可快速运输的“胶囊工厂”,为移动式便捷建造提供了一种全新的技术解决方案。

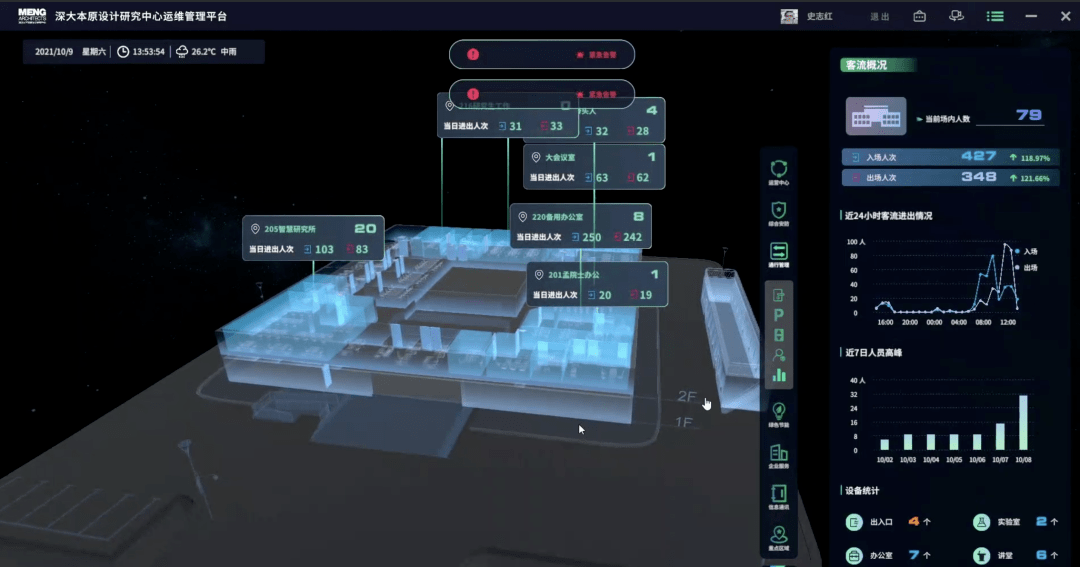

▲简伟文,《大界机器人智能建造实践》 分享10 陈子鑫,深圳大学 《BIM技术在建筑工程全寿命周期中的应用》 Chen Zixin, Shenzhen University BIM Technology Application in the Whole Life-cycle of Construction Engineering 讲者专注于智慧城市与建筑领域的研究,将物联网、大数据、人工智能等新型技术与建筑信息化融合,开展多项省部级专题研究。通过论述系统的理论框架,介绍了大量的建筑数字化建设全过程实践案例,其中详细讲述了深圳市大鹏新区人民医院从方案设计到施工图设计阶段优化,沟通,决策全过程的展示。最后结合本原设计研究中心的案例,介绍了BIM如何实现数字孪生和智能运维,并现场远程进行了实际操控,让现场观众实时感受到建筑数字化所带来的便利。

▲陈子鑫,《BIM技术在建筑工程全寿命周期中的应用》 分享11 齐奕,深圳大学 《范式迭代、设计智能——计算类型学的理论方法与创新设计》 Qi Yi, Shenzhen University Paradigm Iteration,Design Intelligence: Theory, Method and Innovative Design about Computational Typology 第四代科学范式来袭,AI、大数据、机器人等新兴技术给建筑学学科范式迭代带来新的机遇与挑战。讲者通过讲述自身关于建筑轻型化的研究经历,回顾历史的工业化教学体系,强调了“四化”中工业化的重要性,探讨了从工业化到智能化转变的过程中,设计建造一体化、学科交叉紧密化的发展趋势。在此趋势下,讲者提出“计算类型学”的理论概念,尝试将建筑计算性设计与智能建造融合,构建出一套相关的理论体系,并通过系列理论教学实践进行阐释,希望为未来提供一种学科交叉创新的设计方法论。

▲齐奕,《范式迭代、设计智能——计算类型学的理论方法与创新设计》 圆桌讨论 会议最后阶段,王祥、闫超、简伟文、北建院建筑设计(深圳)有限公司前策划与后评估研究中心主任陈晓唐总、张彤彤(深圳大学助理教授),以及线上的Michele Demarchi、韩昀松、孙明宇、鲍鼎文参加了对谈环节,学者们分享了对计算性设计与智能建造的研究、教学以及实践的个人思考与见解,并与学生进行了互动,讨论涉及“研学产”的未来模式、路径以及解决方案,进一步回应了论坛主题中的“X”因素。

▲圆桌讨论现场 论坛闭幕 闭幕环节,齐奕副院长进行了论坛小结,感谢分享嘉宾带来的关于计算性设计前沿的思考与实践,希望未来可以延续并拓展关于计算性设计与智能建造的讨论形式与内容,使更多学者、学生参与其中,共同为定义及创造“Design X”而努力。

▲嘉宾合影 点击图片 即可购买

2021年第4期 国内统一连续出版物号:CN44-1236/TU 国际标准连续出版物号:ISSN1000-8373 总编辑 / 覃力 副总编辑 / 甘海星 责任编辑 / 沈少娟 乔迅翔 微信编辑 /张绍航 发行广告 / 蒲娅 顾兴圻 欢迎投稿: 邮件请发送至[email protected] 微信号:AW_magazine 公众号:世界建筑导报 欢迎购买《世界建筑导报》进行深度阅读 订阅途径:本社发行部,邮局订阅(代号46-161),淘宝“ 杂志铺”(www.zazhipu.com) 在线订阅网,各大城市直销书店 ,公众号微店 编辑部电话:(0755) 2673 2859 发行部电话:(0755) 2653 4627 定价:39 元/ 期,117 元 / 半年,234 元 / 年返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】