| 这位明星的“摆架子”“不尊重人”让多少社恐人大呼过瘾 | 您所在的位置:网站首页 › diss别人的词语 › 这位明星的“摆架子”“不尊重人”让多少社恐人大呼过瘾 |

这位明星的“摆架子”“不尊重人”让多少社恐人大呼过瘾

|

最服气还属“冷面霸总”张翰!虽然大家各有尴尬时,不过面上大抵还是得保持和气的,张翰倒是很敢于Say No! 节目开始时,导演组让郭麒麟录个ID邀请朋友参加节目,别人:ok~张翰:我的想法是不去。(当然最后还是去了,但他不是为了朋友来的,而是直言为了工作.......)

自我介绍环节,宋丹丹让大家说一下代表作。张翰:我不说,我没名。

上一期,坞长陈陈陈组织社会实验。张翰:不去。理由:没有提前告知。(因为这个“从天而降”的活动,打乱了他原定于当天拍摄的宣传片计划。)最后,张翰就带着他8号房的小伙伴去拍宣传片了......留下陈陈陈风中凌乱。

这波表现自然也没少上过热搜,备受网友热议。有人称张翰之举真的是“迷惑行为”,觉得他摆架子、不尊重人。但也有网友觉得这是坦诚的表现,甚至说出了很多人想说没说的问题,敢于说“不”,非常real。 不少90后、00后的年轻人更是对张翰的行为颇有共鸣,觉得很多场景都像极了被迫参加集体活动的自己,好希望自己拥有这样的勇气,拒绝不喜欢的社交,不做沉默的大多数。

有趣的是,这两年,社交恐惧、社交焦虑也成为了网络热门词语,很多年轻人声称自己是“社恐”,热衷讨论那些“社死”时刻。看到别人大胆拒绝社交的视频和段子,总是拍手称快,现在的年轻人,为什么不愿意社交了? 年轻人,你是“社恐”吗? 社恐人,社恐魂,社恐不想见到人! 社恐人,社恐魂,戴起耳机局外人! 当代年轻人可真是太有意思了。他们可以每天在互联网上疯狂转发“哈哈哈哈哈”,快乐追星大喊老公/老婆,看起来青春活泼又阳光;但在现实生活中,他们却是另一幅面孔。 比如不擅长与人交流,让他当众自我介绍仿佛要他的命; 在公司遇到熟人,“近视”是一个很好的借口; 跟同事交流能打字绝不发语音,能发语音绝不视频,能视频绝不面对面交流.; 为了绕道领导,多跑了两条街,今日步数过万; 总是一个人宅在办公室,不喜欢串位,工作位置就是最安全的天地......

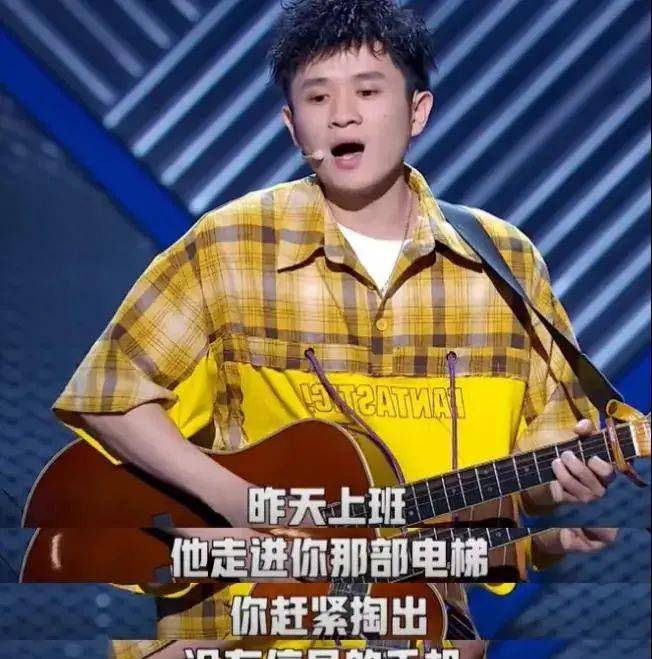

相信很多朋友都遇到过,当自己悄悄地准时下班,走进空无一人的电梯,感受自由飞翔的感觉时,总是会出现快乐杀手——“等一下!” 然后走进一个不是很熟悉的同事,甚至领导。 空气越来越安静,双方不约而同地拿起手机,看似匆忙地刷着已读消息,默默做一个“透明人”。

对于社恐患者来说,你不理我,便是晴天! 推特上,网友甚至举办了一个“最治愈瞬间”的投票��,一半以上都是关于“拒绝社交”。

关于“拒绝社交”的理由,小飒最近也征集了大家的观点。不知道其中有没有戳中你的地方...... 拒绝社交,其实是保护自己 ID :爱吃汉堡的林小姐 “告别一个人,对我来说真的是一个痛苦的过程。” 认识一个人,了解一个人,到最后告别一个人,对我来说真的是一个痛苦的过程。我总是希望自己尽量少的认识人,尽量少的把自己的喜怒哀乐都建立在其他个体身上,无论对感情和朋友都是如此。 ID :雨生百谷 “这个世界上真的没有那么新的人需要费心力相处和认识。” 从小到大我们真的经历了太多的分离,学生时代毕业还会难过地和朋友大喝一顿、大哭一场。 而到社会里,已经见惯了身边的人来来去去,也许今天还打招呼的人,明天就辞职离开了。而脱离了同一个工作环境,还能保持联系的确实就没几个了。 虽然这么说感觉有点过分现实,不过讲真的,现在越发觉得这个世界上真的没有那么多新的人需要费心力相处和认识。 其实看到这些留言的时候,小飒的心理五味杂陈。因为从相识相知,到挥手告别,每个人都会有这样的体验。

可是人生本就是一个不断失去的过程,我们会告别童年、青春、很多朋友,再后来会告别了父母,最后也要跟自己告别。告别是不可避免。你可以选择不去开始而逃避告别、保护自己。你也可以选择豁达一点,珍视当下,毕竟朋友会失去,但回忆会永驻。

拒绝社交,可能是教育的产物 ID :沉迷搞笑 “这个阶段孩子应该把精力放在学习上。” 下班接孩子回家,和老师聊了几句孩子的事。老师反应孩子是孔雀型人格,爱表现,爱热闹,整天不是参加这个活动,就是和同学们出去玩。让我好好和孩子沟通,这个阶段更应该把精力放学习上。 其实我是觉得没什么,可能老师更喜欢安静听话的孩子吧。 ID :并不简单的二狗子 “每次和朋友出去玩,都很有罪恶感。” 不爱社交好像是从学生时代养成的吧......同学们课下也都在认真学习,每次出去玩完,回头就很有罪恶感,不仅自己没学,还耽误了朋友的时间。久了久之感觉自己退化交朋友的能力了吧...现在碰到有趣的人想交个朋友,都不知道该用什么梗表现的自己有趣点。 高考前负责读书,大学时负责迷茫,毕业后负责摸爬滚打,长达近二十年的学生时代里,大多数90后的主要生活非学习莫属。

也就是说,大家能够锻炼社交的机会,多半发生在学校内。可“恰巧”的是,90后正好赶上了教育竞争压力变大、应试教育特色尤为突出的一代。在为学习着想的口号下,老师、家长大多不鼓励学生时代的社交。

彼时最受追捧的学习品质之一,是“沉迷学习,不爱社交”。后来进入社会,又“处处小心,不会社交”。怕太突出,怕没情商,有时候宁可做群体小透明,也不愿意呜呜喳喳展现自己。 上学时,被diss出去玩的是我们。长大了,被diss不出去玩的还是我们。害! 拒绝社交,是为了减少对自己的消耗 ID :「用户已注销」 “我的精神洁癖很严重。” 我的精神洁癖很严重,在品德上无法认同的人和真心来往的朋友甚至都会被我分在两个完全不同的社交账号中,常有话不投机半句多的感受,无法和没那么亲近的人参加一场聚会、一起玩游戏。 可能很多人会觉得这样我错过了很多资源、错过了很多也许潜在的机会...但我一点也不后悔。听听音乐,看一看自己喜欢读的书,只见自己想见的人,独自一个人其实也并不觉得孤独... ID :ze ran “气味不相投的人,没必要硬去社交,逼自己做一些没兴趣的事,就是负担。” 如果不喝酒,看着别人喝醉,是相当无趣的事。如果不吸烟,矗在吐出的烟雾里,是相当痛苦的事。如果不唱歌,听着别人唱的情难自已,也是相当落寞的事情。如果不喜欢说些场面话,却被只见过一两次的人,搂着肩膀,说有事情就来找兄弟,全包了。就会觉得相当尴尬。 明知道不是真的,何必要说呢?兴味不相投的人,没必要硬去社交,逼自己做一些没兴趣的事,就是负担。 ID :橘子 “上班已经够累了,回家能不能让我回回血。” 年纪越大越不喜欢社交活动了。毕竟上班已经很辛苦了,下班时间只想放松疗愈一下。追追电视剧看看抖音挺香的,出去玩反而才让我觉得辛苦。 “任何事物,其中90%都是垃圾,剩下的10%才有意义。”科幻作家史特金这句看似绝对的话,却一语戳中真相:为了显得合群,不知道人们耗费了多少精力疲于无效社交。

当一个人将自己定义为“社恐”时,他不一定真的恐惧,而只是觉得:没必要。没必要没话找话,没必要“被迫营业”,没必要陷入尴尬,没必要开启没什么质量的泛泛交谈。 毕竟,生活已经够累了。珍惜自己,减少内耗! “社恐”又怎样? 自我坦诚才是快意生活的开始 在人以群居的社交媒体时代,每个人都很难忍受孤独,仿佛不社交就失去了生活的灵魂。但如果你真的讨厌那些没有意义的社交,也不用觉得自己“不合群”“有问题”。真正强大的人不是靠社交获得能量,而是放弃无效社交,专注自身成长。 “股神”巴菲特用行动告诉人们:成功不仅枯燥,而且孤独。他每天绝大数时间,都是独自一人身处书房或办公室,将大量时间用在阅读各类新闻、财报和书籍上。 美国网球传奇人物塞雷娜·威廉姆斯的长期教练莫拉托格鲁,从小在学校就不和任何人说话,也不希望有人和他说话。但“正是这难以置信的弱点——无法与人沟通,我产生了一项巨大的优势,读懂人的能力。” “社恐”听着很丧,但其实也没什么大不了。内心越充实的人,越能够享受孤独、接纳自我。

但另一方面,我们接纳“社恐”并不是鼓励大家不要社交,不去社交。当我们谈论“社恐”,谈论“社交焦虑”时,说的并不是真的切断和外界的往来,而是拒绝无效的社交行为,学会对自我消耗的事物勇敢说“no”。 很多人嘴上说着社恐,内心其实也渴望走出去,认识更多的朋友,拥有更精彩的生活,只是不知道该如何行动。 很简单,当你发现自己日益“自闭”时,不妨先从与身边人相处开始,接触更多事物。如果你还在学校,那么可以从加入一些感兴趣的社团开始;如果你已经开始工作,也可以找一些志同道合的人创立组织或兴趣小组,先从有一定共同点的人开始,进行你的社交探索。

其实在小飒看来,每个人都不会天生恐惧,也不会天生欢喜,是身边的环境让我们被逐步打磨成另一个人。 也许,“社恐”会在未来成为很多人身上的长期符号,以此来改变我们原有的社交规则,潜移默化的创造新世界。 但不管你是真假社恐,请记住,正视自己的需求,对自我坦诚一些。想独处,就不要强迫自己合群。想社交,也不必瞻前顾后畏首畏尾。真实的相处往往才是最动人的。 编辑:tang

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多