| 阅读和写作一样,永远都是个人的事 | 您所在的位置:网站首页 › apology苏格拉底 › 阅读和写作一样,永远都是个人的事 |

阅读和写作一样,永远都是个人的事

|

阿特伍德 创意写作坊 读者,我希望,在我们分别之时 不管你是朋友,还是仇敌 我们的心里都充满暖意。 再见了,本书到此为止 不管在这本粗糙的作品里 你寻找的是什么一一是强动的回忆 还是从劳苦和疼痛中得到休 或仅仅是挑挑书中的语法错误 还是浓重的色彩,诙谐的话语 上帝保佑,愿你从这本小书里 得到满心的欢喜或尽情的乐趣, 用其追逐梦想或打新闻战 上帝保佑,愿你至少收获点滴。 再见了,我们将分别于此。 ——普希金 任何一个曾获得成功的作家都曾面临这些疑惑:是继续写与已获得成功的作品相似的东西,以迎合“他们”(大众)?还是转而去写不同的东西,让“他们”失望?或者更糟糕的情况可能是:你继续写同类的东西去迎合“他们”,结果被“他们”指责是在重复旧东西。

《火星纪事》(The Martian Chronicles) 有些你读过的故事(通常是你很小的时候读的)对你来说可能具有象征意义。对我而言,雷·布拉德伯里(Ray Bradbury)。的短篇小说集《火星纪事》(The Martian Chronicles)中的《火星人》(The Martian)就是这样一个故事。故事情节是这样的:美国人把火星变成了殖民地,火星的一部分变成了一个退休养老镇。火星土著人可能已经绝迹,或被驱逐到山里去了。一对中年美国夫妇在移民火星前在地球上痛失了年幼的儿子汤姆。一天半夜,他们听到有人敲门,他们看见一个小男孩站在院子里,长得很像他们死去的儿子。丈夫蹑手蹑脚地下楼去开了门。第二天早上,他们看到汤姆就在他们面前,活生生的,气色很好。丈夫猜想那一定是个火星人,但妻子无条件地接受了汤姆。于是,丈夫也相信那是他们的儿子,因为即使是儿子的复制品,也总比没有儿子好。 一切都很正常,直到他们去镇上。男孩不想去,理由很明显—他们到镇上不久,他就消失了;但另一家人却发现他们已死的女儿重现了。男主人公猜到了真相—这个火星人的外形取决于别人的愿望,也取决于他满足他们愿望的需要于是试图去将汤姆抓回来,但这个火星人无法变回汤姆,因为另一家人的愿望太强烈了!“你曾经是汤姆,你现在也是汤姆,不是吗?”男主人公难过地问道。“我不是任何人,我只是我自己。”火星人回答道。这种说法很是奇怪把自我等同于虚无。“无论我在哪里,我都会变成某种东西火星人说。他说得对,因为火星人又变回了汤姆,但另一家人又开始追他。事实上,火星人所邂逅的所有人都会在他跑开后去追他。他“如银般的脸”像镜子,在城镇的灯光中闪闪发光。被人围住后,火星人发出尖叫,脸上掠过一张又一张面孔。“他是一团可融化的蜡,会按照人们的想法成形。”布拉德伯里写道,“他的脸会因每一个需求而变化”。火星人倒地死亡,变成了一摊糅合了各种特征的蜡泥,再也无法辨认。

自从我开始出书,并看到别人的评论—我仿佛发现几个我不怎么认得出来的人贴着我的名字四处溜达—布拉德伯里的这个故事对我就有了新的意义。“原来如此—我的脸正在融化,我就是那个火星人”我心想。这个故事解释了很多间题。济慈赞扬“消极的能力”,一个作家必须多少有点这种品质,否则他写出来的人物就只是他自己观点的传声筒。但作家如果有太多的这种消极能力,不就会有因读者的愿望和恐惧过于强烈并与他自己的愿望和恐惧相互作用,从而变成可融蜡泥的危险了吗?有多少作家曾戴上(或被强加上)其他面孔,然后无法将它们脱去?! 在本章开头,我提出了三个问题。第一个问题是关于作家与读者的关系—作家为谁而写作?答案包括“不为谁而写”和“崇拜他的泥塘”。第二个问题是关于书:作为作家和读者之间的中间点,书有什么功能或职责? 之所以使用“职责”一词,是因为我们假定书是一种有自我意志的事物,因此是一个值得研究的文学概念。邮局有个部门叫“死信办公室”(Dead Letter Office),专门处理那些无法投递的信件。“死信”这一术语意味着其他信件都是“活的”—这种说法当然有点荒谬,但它是一种自古盛行的思维方式。例如,基督教的《圣经》常常被称作“活的上帝之言”。再举一例:几百年前,男作家们流行说自己怀了“圣灵”的语子(word child,甚至说怀了缪斯(Muses)的语子。如果你顺着这种性别颠倒往下想,这些作家可能会把书的写作和出版描述成书的妊娠和最后的诞生。当然,书和婴儿其实一点都不像—一其中部分原因很污秽—但“文字是活的”的传统说法却一直存在。因此,持类似观念的众多作家之一伊丽莎白·芭蕾特·布朗曾如是说:“我的信啊!虽然纸张是死的……苍白无声的,但它宁们却仿佛正在活生生地颤抖…” 我读大学时,一位教授兼诗人常说,对于任何作品,只需问一个问题:它是活的还是死的?我同意他的看法,但他所谓的“活”或“死”的具体内涵是什么呢?生物学的定义可能是:活物能发育和改变,并能繁育后代,死的东西则是呆滞不变的。一本书如何才能发育、改变并繁育后代呢?—唯有通过书与读者的互动,无论这个读者与该书作者在时空上相距多么遥远。在电影《邮差》(Il Postino)中,卑贱的偷诗的邮差对诗人巴勃罗·聂鲁达(Pablo Neruda)说:“诗歌不属于创作者,它们属于那些需要它们的人。”他说得有道理。

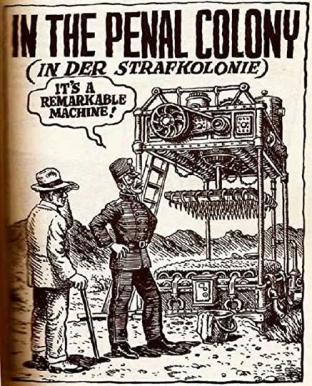

电影《邮差》(Il Postino) 任何被人类用作象征的事物都有其消极或邪恶的版本;我所记得的“书自有生命”的最邪恶版本来自卡夫卡。有个犹太传说,讲的是个有生命的假人,只要在他嘴里放入刻有上帝名字的卷轴,他就会复活。但这个假人有时会失去控制,狂暴作乱,这时候人就有麻烦了。我要说的这篇卡夫卡的短篇小说《在流放地》(In the penal Colony)就是类似这种假人的故事,讲的是一台司法机器,被当局用来处罚犯人,这些犯人事先并不知道自己犯了什么罪。要启动这台机器,只需将一个写了句子(该句子系由已故的殖民地前指挥官创作)的纸条插入机器顶部即可。这个“句子”具有两个意思:它既是语法术语“句子”,也是即将执行的对犯人的“判决”(这个句子将被刺到犯人身上)。这台机器被启动后,就会实施其功能—以一排像笔一样的玻璃针,用精细的、带有很多花边的书法在犯人的肉身上刻写那个句子。按照设计,六个小时后,犯人就应该会开始明白刻在他身上的内容是什么。崇拜这台机器的官员说:“即使是最迟钝的犯人最后也会渐渐明白刻在他身上的句子。先是眼睛一亮,然后渐渐扩散开最后的结果就是,犯人开始解读出刻在他身上的文字,他紧闭双唇,仿佛在聆听什么似的。”(这种教阅读的新方法,尚未在学校试验过。)

《在流放地》(In the penal Colony) 故事的结局是这样的:那个官员在意识到老的法律文书如今已变成死文书后,牺牲自己,亲自去试验自己钟爱的机器;但是,这一次机器无法正常运转,它的齿轮和轮子掉落下来并滚走了,不过此时机器开始有生命,不停地运转,不停地在官员的身上刺字,直到官员毙命。 这个故事中的“书写者”(刺字者)不是人,书写的“纸张”是解读者的肉身,而文本内容无法解读。诗人弥尔顿·阿康(Milton Acom)有一句诗:“正如一首诗将诗人擦净,然后重写诗人。”这句诗同样把文本看作是有主观能动性的参与者,但我认为卡夫卡的故事八成没有体现他的意思。 “活的文字”大多会以积极得多的方式出现。在剧院—尤其是伊丽莎白时代的剧院,文本常常会在剧末“跳出它的框架”,那一刻,剧根本不是剧,而是像它的观众那样活过来。其中一个演员会走到舞台的前面,直接对观众讲一席话,大意是:“大家好!真实的我不像你们想的那样,其实我是一个演员,你们看,这是我的假发。尽管这出戏不完美,但希望你们喜欢它,如果你们喜欢它,请你们善待我们这些演员,给我们一点掌声。”或者,有时在主要剧情开始之前会有一段开场白一个演员会讲几句有关这出戏的话,向观众推荐它,讲完再退回表演的场景中去,变回剧中人物。 这种推荐,或揭示与总结,被很多长篇小说和长诗的作家运用通常以小插曲的形式出现,要么作为开场白(楔子),要么作为后记跋)。这种形式的最明显的前身就是,小说家假装他的书是一部剧作,比如,萨克雷在《名利场》的开头有一个部分,叫“开幕前的几句话”,他在其中写到,他的这本书是“名利场”中的一出木偶戏,这个“名利场”中也包含了读者,而他(作者)只是这场“表演”的“经理”。在书末,萨克雷则说:“来吧,孩子们,让我们关上箱子,收起木偶,因为我们的戏已演完。”但在很多前言或后记中,作家们揭示自己是作品的创作者,并写些为书中角色辩护的文字,就像求职推荐信一样,或像专利药品瓶子上的推荐文字(可能是引述一个满意用户的评价)。 或者,在小说的结尾,作家会给他的书“送行”,仿佛它即将开启一段旅行一作家祝它一切顺利,然后“看着它上路”;作家可能还会跟那些在这个旅程中作为默默参与者和合作者的读者告别。前言和后记中常有很大的篇幅谈到作者和书,以及书和读者之间的复杂而密切的关系。在作家笔下,他的书常常是“小”的,他会说“出发吧,小书”—仿佛他的书是个孩子,现在必须自己踏上它在这个世界上的旅程;但是,它的旅程—它的职责—在于使自己到达读者,并尽可能将书的意义传达给读者。普里莫·莱维在他写给德文译者的一封信中说:“这是我写的唯一一本书,现在……我感觉自己像个父亲,儿子已经成年离开,而我将再也不能照顾他了。”最无邪可爱的后记之一出自无赖的、一生穷困潦倒的法国诗人弗朗索瓦·维庸(Francois Villon)笔下,他用自己的诗将一个非常紧急的消息传达给一个富有的王子: 去吧我的信,向前飞奔吧! 虽然你没有脚,也没有舌头 但请你慷慨激昂地告诉他, 我已被身无分文的窘境碾压。 其他作家没有弗朗索瓦·维庸这么直白;相反,他们表现出了对读者的友好和关心。以下就是俄国诗人普希金(Alexander Pushkin)在他的诗《尤金·奥涅金》(Eugene Onegin)结尾优雅地向读者告别的话语: 读者,我希望,在我们分别之时 不管你是朋友,还是仇敌 我们的心里都充满暖意。 再见了,本书到此为止 不管在这本粗糙的作品里 你寻找的是什么一一是强动的回忆 还是从劳苦和疼痛中得到休 或仅仅是挑挑书中的语法错误 还是浓重的色彩,诙谐的话语 上帝保佑,愿你从这本小书里 得到满心的欢喜或尽情的乐趣, 用其追逐梦想或打新闻战 上帝保佑,愿你至少收获点滴。 再见了,我们将分别于此。 这类文字最早、可能也是最完整的两篇是约翰·班扬(John Bunyan)的《天路历程》(The Pilgrim' Progres)上卷和下卷各自的序言。《天路历程·上卷》的序言“本书作者致歉信”(The Author's Apology for His Book)更像是为该书打广告,大意是“这些是本书能使你受益的诸多地方,外加一长串的有益身心的元素”;但在该书下卷的序言《天路历程·下卷》“作者道别词”(The Author Way of Sending For His Second Part of the ‘'pilgrim”)中,该书变成了一个人: 我的小书啊,现在出发吧, 到《天路历程,上卷》曾经露脸的每一个地方去, 在他们门前叫唤,若有人问“谁呀?” 你就回答“我是克里斯蒂娜。”

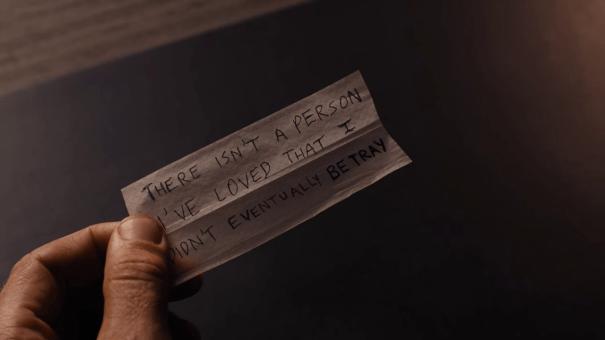

《天路历程》(The Pilgrim' Progres) 班扬接着给了他的书一长串详细的吩咐,但它被他分派的任务吓到了,于是开始抗议主人。班扬安慰它,回应它的反对意见,告诉它在各种不同的场合要如何说话;最后,他告诉它(她),无论它(她)多么精彩,总会有人不喜欢它(她),因为事实就是如此: 有人不喜欢奶酪,有人不喜欢鱼, 有人不爱朋友,甚至不爱自己的家庭; 有人讨厌猪、鸡和所有家禽, 也不喜欢杜鹃和猫头鹰。 我的克里斯蒂娜啊,任由他们选择去, 去寻找那些见到你满心欢喜的人吧。 我想,班扬的建议对任何一本书都很有用,且振奋人心。《古舟子咏》(The Rime of the Ancient Mariner)中的老水手(The Ancient mariner)有一个不会选择、只会聆听的倾听者,但不是所有讲故事的人都有这样明亮的眼光,或者说有这样的运气。班扬在序言的结尾处说了一段祈祷的话,很具有清教徒气质,对书的经济价值直言不讳,很朴素,很实在: 末了,希望喜爱本书和我的人 都从这本小书里获得福分, 希望本书的买主没有任何理由 说他买书的钱只是浪费或白丢。 就这样,克里斯蒂娜又变回了书—一本作为物品的书、一件用于出售的物品。 实际上,这种从书到人、从人到书的转变很常见。但它也可以是一把双刃剑。我们都知道,书并不是人,它不属于人类,但如果你是个把书当作书(物品)的爱书人,你忽略了书中“人”的要素(书有自己的声音),那么你就会犯灵魂的错误,因为你会变成一个偶像崇拜者或是恋物癖者。埃利亚斯·卡内蒂(Elias Canetti)的小说《信仰的行动》(AutodaFe)的主人公彼得·基恩(Peter Kien)就是这样的人。Autodafe的英文意思是“actoffaith(信仰的行动),指大规模地烧死被宗教法庭判定为“异教徒”的人。基恩是一个藏书家,他喜爱书的物质实体,但他不喜欢小说因为小说太过感性。基恩深爱自己收藏的这些书本物体,但爱的方式是扭曲的:他不断囤积书;但当一个求知若渴的小男孩想看看他的书时,他却拒绝了他,还将他踢下楼,我们于是知道,基恩有精神问题。 在该书的开始部分,基恩做了个噩梦。他梦见熊熊燃烧的烈火,阿兹特克式的活人献祭正在进行。但当被献祭者的胸膛被打开后,掉出来的不是心脏,而是一本接着一本的书,全都掉进了火焰中。基恩叫被献祭者关上他的胸膛,以保护那些书,但是那人没听他的——只见越来越多的书涌出来。基恩冲进大火中去救那些书,但每当他伸手去救一本书时,抓到的却是一个尖叫的人。基恩大叫:“放开我!我不认识你。你缠着我做什么?你这样叫我怎么抢救那些书!” 但是,基恩没有领悟这个梦的关键他梦中看见的那些人就是书,它们是书中的“人”的要素。基恩听见上帝的声音:“这里没有书。”但他误解了上帝的意思。在小说的结尾,基恩所收藏的书全都复活了,并开始反抗他—它们是他的“囚犯直被锁在他的私人图书室里,现在,这些书希望它们所承载的知识得到解放,因为正如我所说的,书必须在读者中间流传才能保持生命。最后,他把这些书付之一炬,自己也同归于尽—这是“autodafe”(信仰的行动),是异教徒的命运。书在燃烧时,他听到书中的文字从他所创造的“死信办公室”里逃出来,重新回到外面的世界。 有时,作者允许书自己说话,不加干涉。下面是杰伊·麦克弗森(Jay Macpherson)的一首诗,名叫《书》(Book)。这不仅是一本会说话的书,还是一个谜语,答案就是诗题。 亲爱的读者,我不像你一样有血有肉, 我不能像你一样去爱,你也不像我, 但我可以像你一样下水搏击惊涛洪浪, 犹如一艘朽船航行在凶险的大海之上。 在水流表面自由行动的水蝇 纵然身轻自如,也不比我轻盈; 但以澄澈的眼睛扫视海底的老鲸 纵然巨大,也没有我的浩然胸襟。 虽然依着我主人的意愿我可以 遍及空气、火焰、水里和大地 我的重量握在你手上却毫无负担 我活跃在你的眼中,让你受益 我是人类的仆人,却也与人厮打在一起 人抓住我、将我吞下,我造福于他。读者,请将我拿起。 一本“小书”不仅是一艘船、一头鲸、一个和雅各(Jacob)扭打然后造福于他的天使,还是圣餐中的消费品—是可以被吞食但不可以被损坏的圣食,是既审视自己也审视食客与灵魂的关系的盛宴。读者不仅要与这个天使厮打,还应该将它吸收,使它成为他(她)的一部分。 让我们回到我提出的最后一个问题:读者在阅读时,作者在何处?答案有两个。第一个答案是:作者哪里也不在。豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在他的一篇题为《博尔赫斯和我》(Borges and I)的短文中插入了一句关于自己的存在的括弧旁白:“(如果我真的是某人的话)当我们读者读到这些文字时,括弧中的“如果”变成了一个很大的假设,因为及至读者阅读时,作者可能根本不存在了。作者于是成了隐形人的原型—根本不在那里,但同时又实实在在地在那里,因为“读者在阅读时,作者在何处?”这一问题的第二个答案就是:“作者就在这里。”至少我们有“他(她)就在这里,和我们同处室”的感觉—我们能听到作者的声音,或者说我们能听到某个声音,或者说似乎是这样的。俄国作家艾布拉姆·特兹(Abram Tertz)在他的小说《冰柱》(The icicle)中写道:“看!我正对着你微笑,我正在你的身体里微笑,我正通过你发出微笑呢!如果我在你的手翻书页的每一次颤动中呼吸,我怎么可能是死的呢?” 卡罗尔·希尔兹(Carol Shields)的小说《斯旺之谜》(Samn:A Mystery)讲述了一个被谋杀的女诗人以及她的读者的故事。小说中,死去的女诗人的诗作原稿已经无法清楚辨识——她把诗写在零散的旧信封上,被人不小心扔到了垃圾堆里,使得这些诗的字迹变得很模糊。更糟的是,一个怀恨在心的内行四处寻找并摧毁她仅剩无几的头版书。所幸的是,有几个读者记住了那些诗或诗的片段。在小说的最后,这些读者通过朗诵片段,创作或者说再创作了被毁的其中首诗,展现在了读者面前。达德利·扬(Dudley Young)说:“伊西丝(Isis)靠记住欧西里斯(Osiris)的方式维持着欧西里斯的生命。”“记住”(remembering)一词一语双关—它既是记忆的行为,又是“肢解”(dismembering)一词(见译者注)的反义词,或者说我们听起来是这样的。任何一个读者如果要再创作一本他(她)读过的书,都是通过将这本书的一个个片段组装起来(毕竟,我们只能一个片段一个片段地阅读一本书),在他(她)的心里形成一个有机整体的。 也许你还记得雷·布拉德伯里(Ray Bradbury)预言未来噩梦的小说《华氏451度》(Fahrenheit 451)的结局。小说中,所有的书都被焚毁,取而代之的是一个个曲面电视屏幕,旨在实行更加彻底的社会控制。小说的男主人公一开始是协助烧书的消防员,后来改变立场,参加了抢救书籍、保护人类历史和思想的秘密反抗运动。后来,他来到反抗者躲藏的森林里,他们各自都变成了一本书,因为他们已将那本书的内容背下。这个消防员认识了苏格拉底、简·奥斯汀、查尔斯·狄更斯等,只见他们都在背诵他们各自所吸收或“吞食”的那本书。在这个故事里,读者实际上已经消除了本章开头提到的“作者一文本一读者”三角关系的中间点,即纸张上的文字,而直接变成了书本身,反之亦然。

《华氏451度》(Fahrenheit 451)电影剧照 至此,本章提出的三个问题我都依次回答了一遍,现在我将再次回到第一个问题:作家为谁而写作?我将给出两个答案。第一个答案是一个故事,有关我的第一个真正的读者。 我9岁时参加了一个秘密社团,它有着各种特别的握手方式、口号、礼仪和格言。社团名字有点奇怪,叫“棕仙”(the Brownies),社团中的小女孩们假装自己是仙女、小矮人和精灵。领导该社团的大人名叫“棕色猫头鹰”,可惜的是,她没有穿猫头鹰套装,小女孩们也没有穿仙女套装,这让我很失望,但也算不上失望透顶。 我不知道棕色猫头鹰的真名叫什么,但我认为她很睿智,也很公正,而我当时的生活中正需一个这样的人,所以我很崇拜她。社团活动的一部分就是完成各种任务,完成后你可能会得到徽章,可将其缝到制服上。通过各种各样的徽章收集项目,比如刺绣、收集秋天的种子等,我用常规的方式制作了一些小书:我将所有纸张对折,用织袜子的毛线将它们缝起来,然后在书中加入文本和插图。我将这些小书拿给棕色猫头鹰看,她很喜欢,这一点对我来说绝对比得到徽章重要得多。这是我经历的第一个真正的“作者一读者”关系。作者是我中介是我的小书,读者是棕色猫头鹰,结果是她很欣喜、我很满足。 很多年后,我把棕色猫头鹰写进了我的小说《猫眼》(Cat's Eye)里,就像我把很多的人和事写进我的书里一样。棕色猫头鹰在小说中依旧吹着口哨,监督着大家进行打结测验。该小说写于20世纪80年代,我当时以为棕色猫头鹰的现实原型肯定已经去世很久了但几年前,一个朋友对我说:“你书中的棕色猫头鹰是我阿姨。”你的意思是她还在世?”我说,“不可能吧?!”但她确实还在世,于是我们一起去拜访了她。她已经90多岁了,但我们彼此都很高兴能再相见。喝过茶后,棕色猫头鹰说:“我想我应该把这些东西还给你。”说着,她拿出我50年前制作的那些小书—不知为何她还留着—递给了我。三天后,她离开了人世。 这就是我的第一个答案:作家为棕色猫头鹰写作,或者为他(她)当时生命中的某个相当于棕色猫头鹰的人写作—为一个独特、明确、真实存在的人写作。

下面,我将给出我的第二个答案。在伊萨克·迪内森的小说《手持康乃馨的人》结尾,年轻作家查理正为自己的作品感到绝望,这时他听到了上帝的声音:“来吧,我和你订一条圣约。除了你写书所必需的痛苦之外,我不会让你承受额外的痛苦……但你必须写书,因为是我想让你把那些书写出来,不是公众要你写,更不是书评家们,而是我,我!”“那我可以对此确信不疑吗?”查理问道。“不一定。”上帝答道。 所以,作家写作就是为了读者不是“他们”,而是“你”。作家为“亲爱的读者”写作,为介于棕色猫头鹰和上帝之间的理想的读者写作,而这个“理想的读者”可以是任何人—任何“一个人”因为阅读和写作一样,永远都是个人的事。 本文节选自《与逝者协商》,首发于“经济观察报书评” 推荐阅读

《与逝者协商》 [加拿大] 玛格丽特·阿特伍德 著 赵俊海 / 李成文 译 中国人民大学出版社 2019-11 内容简介: 本书剖析了长久以来困扰很多写作者的重要问题。作者回顾了自己的童年及写作历程,以亲身经历检视了小说家和诗人的创作活动、他们所扮演的角色、写作到底需要怎样的“天赋”、如何获得这种“天赋”、作家与社会政治权力和读者之间的关系,等等。 END 本期编辑 | 温不叔 原标题:《阅读和写作一样,永远都是个人的事》 |

【本文地址】