No.607 许小亮 |

您所在的位置:网站首页 › 现代民族国家形成时间是多少 › No.607 许小亮 |

No.607 许小亮

|

自1500年开始,两大事件动摇了中世纪欧洲的神圣秩序,一是新大陆的发现,二是世俗化进程的开始。前者使得神圣秩序的统一性观念在空间范围内受到质疑,而后者则在政治哲学的领域内形成了对于一个整全的基督教帝国秩序的冲击波。自此之后,神圣秩序的统一性观念开始衰落。 在这种统一性观念衰落的进程中,欧洲国家的世俗化进程开启。因此,对于国家作为一个新的政治实体的给出论证的理由,成为世俗秩序肇始之际的最为根本的任务。与此同时,面对着世俗秩序的崛起,神圣秩序在已经无法维系其基本制度与体系的同时,最终想透过对于罗马万民和神圣秩序传统中的共同法观念来塑造一个统一的世俗秩序的政治格局。于前者,马基雅维利里的《君主论》给出了“国家理性”(reason for state)这一论证范式,于后者,弗朗西斯科•维多利亚给出了“万国法”的论证范式。马基雅维里的国家理性的意义在于,通过不将国家本身视为一个独立的存在物,而只是透过“君主—国家”这样的二分法,将理性的要素安置在其中。理性的要素于此只是君主创建和维系世俗国家的重要手段。而且,在构建现代意义上的世俗国家之时,马基雅维里所设想的乃是“君主—人民”的互动模式。透过君主的理性来建立世俗的君主国,而在此之后则需要人民来维系并改造这个君主国,最终走向现代世俗的共和国。在这个意义上,《论李维》所展现的不过是人民如何运用理性来捍卫世俗的共和国。尤其是在失掉宗教和传统的美德的前提下,人民应该如何面对世俗时间内那不可测知的“命运”的威胁。最终,马基雅维里得出结论说,只有透过人民来塑造一个共和政体,才能在特定的意义上克服此种世俗时间内的“命运”的摆弄,确保现代世俗政体的永世长存。但是,马基雅维里自己却并不能保证“君主——人民”之间能够获得切实有效的转换。因为人民毕竟处于君主的治理之下,其根本无法透过有效的方式来促使君主转变。而恰是在这一点上,万国法传统的开启使得“诸人民”介入了“君主—人民”的关系之中,从而能够保证君主国向共和国转变。这不过就是在另一个层面表明,“诸人民”所代表的世界秩序乃是确保现代民族国家秩序得以确立的重要一环。因此,对于万国法进行讨论的根本目标就是揭示出其在这方面的重要作用。

(马基雅维利像) 从概念史的角度来看,维多利亚是第一个提出万国法概念的人。在对罗马法中的“万民法”概念进行引述时,维多利亚对于“万民法”概念的阐述引发了现代“万国法”概念的生成。就其语词的意义来说,“万民法”(ius gentium)指的是所有民族和人民共有的法律,其所适用的对象乃是在“所有人之间”(inter hominess)。万民法首先是对于所有人共同适用的法律,其后才是适用于随着人们由于不同的社会联系而产生的共同体——譬如说民族或人民——之间的关系。但是,维多利亚在引述这一概念时,却将“所有人之间”替换成为“所有民族或人民之间”(inter gentes)。这种替换不是无意为之,而是彰显出维多利亚在基督教帝国行将没落之时,已然拥有了现代意义上的国家观念。 维多利亚之所以秉持这样的理念,乃在于他所处的时代背景使然,即基督教帝国观念的衰落和现代欧洲国家观念的世俗化。原本在帝国语境中的“诸民族或诸人民”的观念在世俗化的过程中已经逐渐演变为“诸国家”,也即“万国”的观念。与此同时,我们必须看到,维多利亚心中所念兹在兹的仍然是基督教帝国的统一性观念,但是在欧洲国家的世俗化进程已然不可阻挡,一个全新的世俗秩序体系即将成型之际,维多利亚并没有将自己视为神圣秩序的卫道士。而是巧妙地将万民法概念加以改造,形成万国法的概念,将神圣秩序中的统一性观念巧妙第嫁接在世俗秩序体系中。他在“论政治权威”一文中对于万国法的界定从根本上揭示出他之意图:“万国法的强制力并非来源于人们之间的协定或同意,其本身就具有实在法的效力。整个世界,在某种意义上可以视为一个‘国家联合体’(commonwealth),有权制定那些对于所有人来说都是公正和便宜的法律,而这些法律就构成了‘万国法’。” 于此,维多利亚心目中的理想的“国家联合体”即是欧洲的统一的基督教帝国观念,但是他深知,这种基督教帝国观念已然无法阻挡来势汹汹的世俗化进程。所以,他对万国法的这一界定意图在于使得基督教传统中的法律统一性观念在世俗化进程中得以保留。他并不把万国法视为人们之间的协定或同意,而是将其视为是万国法的制定主体。这一界定的最根本特征是将万国法的制定权归于欧洲世俗化的诸国家之手,使得现代世俗秩序在构建之初就不是以各个国家自身为关注对象,而是以“万国”(nations)为关注对象,透过“万国”,“诸人民”(peoples)能够有效地介入到单个“人民”或“国家”构建民族国家的政治实践之中去。在这个意义上,其能够有效地遏制马基雅维里所给出的国家理性观念中“君主—人民”之间的演化关系所可能存在的变异,使得君主在构建现代世俗秩序的过程中能够将国家之构建的路径安置在“君主国—共和国”的演变逻辑之中。 至少在世俗化国家形成之前,也即17世纪中叶之前,万国法传统与马基雅维里的国家理性传统在现代世俗秩序的构建上是形成合力的。这在维多利亚之后的弗朗西斯科•苏亚雷兹(Francisco Suárez)和格老秀斯那里都是如此。值得指出的,这些万国法的倡导者们从不同的面向丰富了万国法在现代世俗秩序构建的层面对于马基雅维里的国家理性所可能导致的不足。其中苏亚雷兹从“万国”的互动和“万国法”对于恶的行动的禁止这两个面向为马基雅维里式的国家理性提供了强大的法律理性的支撑。与此同时,透过强调万国法的基础在人类自身的自然理性所生发出来的社会性倾向,从而在现代世俗秩序的构建过程中能够对国家理性起到相当程度的限制作用。 在苏亚雷兹那里,万国法之基础不在于立法之行为,而在于人的自然理性所生发出来的社会性。在他看来,不是一个人类政治共同体的存有预定了万国法这一概念,而是万国法的生成过程昭示出人类政治共同体之存有。 透过苏亚雷兹的这一立场,万国法生成的过程即是政治共同体构建的过程,而且这个过程在万国和诸人民的层面是相互指涉的。因此诸国家对于万国法所建立的权利义务体系的遵守和践行在本质上不仅是塑造世界秩序,更是在相互塑造各自的国家秩序。所以,苏亚雷兹一再坚持这样的立场,即对于万国法的讨论必须放在其和自然法的对比中去进行。原本在罗马万民法观念中并不流行的“自然法—万民法—市民法”的三分,在近代世俗秩序肇始之初被赋予如此重要的地位的根本原因即在于,透过自然法,可以将古典意义上万民法概念中的自然理性要素加以悬置,而赋予现代世俗秩序构建的另一个根本原则——国家理性——以重要的位置。当然,在万国法的传统中,悬置本身并不意味着废止,悬置本身所带来的意义就在于,其能在超越论的层面引导万国法与国家理性观念,使得世俗秩序的构建始终保持一种统一性的面向。所以苏亚雷兹才说,万国法所存在的理性基础乃在于一个根本性的事实,即无论被划分成多少个国家或民族,人类始终应作为一个道德和政治共同体保持统一性。万国法的实现,应是“诸国家”相互融合的自然进程。 也即“万国”作为现代世俗秩序的构建主体,透过“诸国家”的意志在自然理性的统摄之下达致统一的进程来实现其构建世俗秩序的根本任务。于此,我们发现,透过“诸国家”这一政治主体的宣示,马基雅维里的“君主—国家”到“人民—国家”演进的内在逻辑理路就不可能受到君主自身对于权力的欲望的掣肘,因为,“君主—国家”的世俗化进程是在“万国”的体系中进行的。 由诸国家和诸人民所展现出来的世界秩序图景在格老秀斯那里获得了体系化的论证。格老秀斯的论证不仅使得早期现代欧洲的世界秩序想象完全脱离了中世纪的基督教色彩,而且为现代的理想国家的构建路径提供了典范。从现实来看,宗教作为“共有物”的观念已然是明日黄花,无法为世俗化的“万国政治体系”提供统一性的论证。正是基于这一考虑,格老秀斯的《海洋自由论》才具有重要的意义。其根本上扭转了在他之前有关万国法论证的模式,赋予了万国法真正的生命力。从政治哲学的层面看,《海洋自由论》与其说是对海洋作为一种“自由”之领域的论证,不如说是将海洋作为现代世俗秩序的“统一性”所寄托的实体在加以言说。这种对“统一性”的言说最根本的表现就是格老秀斯将“海洋”作为万国法规定的权利和义务所指向的对象这一点上。

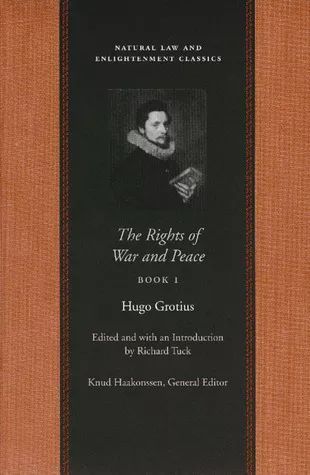

(格老秀斯) 《海洋自由论》的开篇辞所针对的对象即是世俗化了的基督教世界的“君主”和“自由国家”。格老秀斯提醒这些“新君主”和“自由国家”说,现代世俗国家只是一个“小社会”,其必须依赖一个更广泛的“大社会”才能存在。而区分一个“大社会”与“小社会”的标准即在于“共有物”和“专属物”的区分:“有一些物,每个人都与其他所有人共享,而另一些物则专属于特定的人而不属于其他任何人。同样地,自然也将其所创造的给予人类使用的物品中一部分为人们所共有,另一部分则透过每个人的工作和劳动而专属其自身所有。而且,法律对这两种情形都进行规制:其一,只要不伤害其他任何人,每一个人都可以使用共有物;其二,每一个人都应该满足于自身所拥有的物,并尽量克制自己不去侵害别人的物。” 在此基础上,格老秀斯进一步申言,只有在存在“共有物”的前提下,那个我们称之为“万国”(commonwealth)的政治体系才能存在。那么,在一个世俗化的时代,什么事物才能够成为维系“万国政治体系”的“共有物”呢? 要界定何种事物能够成为共有物,首先必须对共有的含义进行界定。在格老秀斯看来,所谓“共有”,并非是“所有权”意义上的共有,而是“使用权”意义上的共有。 这就是说,对共有物来说,没有人能够拥有它,但是每个人却能够以各种方式来使用它。在共有物的层面,不存在任何可见的明确的支配形态。 于此,我们必须区分“共有”和“公有”,“公有物”(res publica)必定指的是某一群人或某一个组织对于某物的“共同拥有”。Res publica在拉丁文的原意就是“为人民所有的物”。在世俗秩序中,所谓的“公有物”必定是建立在一种公共支配的基础之上。所以,世俗国家体系属于“公有物”的范畴。而“共有物”(res communis)则根本拒绝所有的观念,为所有人共有的另一层意思否定任何所有权的存在,因而也否认在整个人类之上有一个公共的支配者。因此,共有和公有的根本性区别就在于两者所展现出来的权利形态不同,前者所展现的是使用权,而后者所展现的是所有权。更进一步,两者在公共性层面的展现也不同,共有所展现的公共性是在万国法的层面,而公有所展现的层面则是在内国法的层面。正是在使用权与所有权、万国的公共性与内国的公共性层面的差异,使得共有物与公有物所对应的构建世俗秩序的方式也不同。共有必定是以和平的方式来实现,而公有最终必须诉诸战争的方式加以解决。因为在使用权的意义上,我们无法想象暴力的冲突方式,因为共有物以所有可能的方式向所有人开放。而公有物则不同,其必须以特定的方式宣示对于某物的永久性的占有,并透过各种方式来捍卫这种占有。公有物只对特定的人或人群开放,而拒斥其他的人或人群。因此,现代世俗国家的形成过程本身就是一个透过战争和暴力而划定各自“公有”之界限的过程。于此,共有物和公有物的区分恰好对应了和平与战争两种方式。进一步,万国法的公共性所对应的是“诸国家”之间的和平,而内国法的公共性之建立所对应的是“内国”的和平。当“内国”的和平状态之维系与“诸国家”的和平状态之维系发生冲突之时,战争便是重新划定公有物和共有物的范围的唯一解决方案。而要维系内国的和平与诸国家之间的和平之根本要点则在于对于两种“公共性”在何种层面上能够有效衔接问题之回答。格老秀斯的解决方案是世界公民观念的引入以及对于共有物的重新找寻两个层面。 首先,就两种公共性观念的衔接而言,只有透过世界公民的观念,我们才能将本来局限于特定人民的公共性观念扩展至整个人类的层面,由此,本来相互分立的“诸人民”(peoples),就可以被视为是“一个伟大的人民整体”(a great people)。 相对于这个“伟大的人民整体”来说,“诸人民”对于领土的拥有与私人对某物的拥有具有相同的性质。其次,就共有物的层面来看,格老秀斯必须寻得一个能够不受内国之和平与万国之和平之间的张力影响的事物。与此同时,这一事物又能将“诸国家”包容在其中。在神圣秩序中,这个事物是罗马教会。而在世俗秩序中,格老秀斯认为,这个事物应该是海洋。因为海洋最符合上文所说的共有物的特质。即海洋不可能被拥有,而只能被使用。格老秀斯进一步指出,海洋之所以最能够成为共有物,是因为其不可被捕获的特质。与此同时,即便海洋在某一个时刻被占有,由于其内含的生生不息的流动性,这种占有也无法成为那种能够获得所有权所必须的长时间持续稳定的状态。 那么,海洋在何种意义上又能够成为一种包容“诸国家”的大社会呢?对这一问题的回答,我们不能仅仅从地理学的角度来给予解答,即海洋的广袤无垠将彼此分离的陆地联结起来,与此同时,又通过这种联结,形成对于陆地的包容。这样的理解模式从根本上脱离了格老秀斯对于万国法所规定的权利和义务的理解。在格老秀斯的语境中,诸国家或诸人民虽然已经不限于欧洲的世俗化的国家,但却并非全部包含这些世俗化的国家。因为,在格老秀斯的语境中,陆地已然成为“诸人民”的“专属物”。因此,至少在欧洲大陆的领域内,已然无法实现一种基于“一个伟大的人民整体”的“共和国”。但是,但是,在海洋这个“共有物”的基础上基于“一个伟大的人民整体”所形成的“共和国”却也并非是任何现代世俗国家都可以参与进来的。其必须是懂得自我克制而不去妨害其他国家或人民对于海洋进行合理使用的国家或人民。因为在格老秀斯看来,每一个现代意义上的世俗国家都必须在“专属物”的层面满足于自身,他才能够享有万国法上的权利和义务。如格老秀斯自己所明言的,万国法上的权利和义务的观念,决不能从一种普遍化的正义的规范的角度去认知,而必须诉诸一种道德的禀赋或能力才能够获得理解。 在这个意义上,葡萄牙和西班牙恰恰并非是一个适格的现代世俗国家。因此,他们根本就不是对万国法的权利和义务进行主张的适格主体。于此,透过格老秀斯对于万国法上的权利和义务观念之特质的界定,我们发现,现代世俗秩序的统一性所立足的并非就是一个单纯的世俗化的国家,而是一个在世俗化的语境中,具有特定意义上的道德禀赋或道德能力的国家。格老秀斯心目中理想的国家形态就是荷兰——欧洲最早的共和国。也因此,如果我们将格老秀斯的万国法观念与马基雅维里的国家理性观念结合起来看,我们就会发现,透过这种万国法观念,马基雅维里理论中“君主国—共和国”之间所存在的不确定性已经得到了彻底的消解。 综上所述,所谓的“大社会”,就是透过海洋这一“共有物”,实现一种基于无支配的自由状态。在这一状态中,原本在陆地层面所形成的基于特定支配方式的现代世俗国家的分裂状态能够基于万国法所规定的权利和义务重新联合。于此,海洋所塑造的统一性对于陆地所衍生的稳定性的吸纳就不是地理空间意义上的,而是法权意义上的。基于万国法所享有的权利和义务是这种统一性的法权基础。因此,在《战争与和平法》中,我们看到,格老秀斯对于万国法的界定在根本上受到《海洋自由论》的影响。这种影响的体现即在于,透过万国法,诸人民或诸国家能够从根本上在“共有物”的基础上秉持一种不做非正义之事的道德原则,进而经由共同同意来塑造世俗秩序的统一性。

(《战争与和平法》,格老秀斯著) 三十年宗教战争根本性影响不仅在于在国家层面彻底实现世俗化的要求,从而彻底消弭中世纪神圣秩序的残留影响。更重要的还在于,透过国家的世俗化,全面推进了整个西方文明的世俗化。 这种彻底的世俗化进程所导致的直接后果就是法的世界观念的消逝与法的国家观念的兴起。格老秀斯作为最后一个法的世界意象的阐述者,在整个世俗体系奠基之初,竭力为统一性在世俗秩序体系中优先性进行辩护。但是,在这种辩护的进程中,虽然其所采用的论辩理路与风格带有浓烈的中世纪经院哲学的色彩,其内核却是现代世俗秩序所禀有的基本理念。在他之后的万国法理论已经无法阻挡现代世俗秩序对于稳定性问题的关注了。威斯特伐利亚合约之签订标志着统一性论题在世俗秩序被稳定性论题彻底取代。在这种稳定性问题的论述中,国家逐渐成为一个独立自主的存在,原本为君主或人民所禀有的构建国家的理性逐渐让位于国家自身的理性,这种理性的根本目标即在于维系现代世俗国家的稳定性。格老秀斯之后的万国法传统,在这种对于国家理性的新的理解模式中逐渐丧失了对于统一性的追求,最终沦为稳定性论证的工具。 注释 [1]梅尼克的论述是基于德国民族国家形成的历史脉络的,但却对于现代世俗秩序的世界意象之生成具有普世的意义。他说:“对于我们而言,重大使命便是在现代德意志民族国家思想的诞生历史中去证实普世观念与民族观念之间的真正历史关系。”参见[德]弗里德里希·梅尼克:《世界主义与民族国家》,孟钟捷译,上海三联书店2007年版,第13页。 [2]对这一进程的详细阐述,参见Hoffman Nickerson, The Loss of Unity, New York: Doubleday & Company, 1961. [3] Arthur Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, New York: The Macmillan Company, 1954, pp.80-81. [4] Francisco De Victoria, Political Writings, edited by Anthony Pagden and Jeremy Lawrance, Cambridge University Press,1992, p.40. [5] Francisco Suárez, Selections of Three Works of Francisco Suárez, Vo.2, Prepared by Gwladys L.Williams, Ammi Brown and John Waldron, with certain revisions by Henry Davis, S.J., Oxford:At the Clarendon Press, 1944, p.336. [6] Francisco Suárez, Selections of Three Works of Francisco Suárez, Vo.2, Prepared by Gwladys L.Williams, Ammi Brown and John Waldron, with certain revisions by Henry Davis, S.J., Oxford:At the Clarendon Press, 1944,, p.348.351 [7] Hugo Grotius, The Freedom of the Seas, translated with a revision of the Latin Text of 1633 by Ralph Van Deman Magoffin, New York: Oxford University Press, 1916, p.2. [8] Hugo Grotius, The Freedom of the Seas, translated with a revision of the Latin Text of 1633 by Ralph Van Deman Magoffin, New York: Oxford University Press, 1916, p.24. [9] Hugo Grotius, The Free Sea, Translated by Richard Hakluyt with William Welwod’s Critique and Grotius’s Reply Edited and with an Introduction by David Armitage, Indianapolis: Liberty Fund, 2004, p.92. [10] Hugo Grotius, The Free Sea, Translated by Richard Hakluyt with William Welwod’s Critique and Grotius’s Reply Edited and with an Introduction by David Armitage, Indianapolis: Liberty Fund, 2004,p.111. [11] Hugo Grotius, The Free Sea, Translated by Richard Hakluyt with William Welwod’s Critique and Grotius’s Reply Edited and with an Introduction by David Armitage, Indianapolis: Liberty Fund, 2004,p.107. [12] Hugo Grotius, The Rights of War and Peace, Book I, edited and with an introduction by Richard Tuck, Liberty Fund,2005, p.96, p.112. [13] Harold J. Grimm, The Reformation Era: 1500-1650. New York: The Macmillan Company, p.523,p.568. 以上为“现代国际法的诞生”的第二部分;第一部分请阅“现代国际法的诞生(1):‘市民法—万民法’的演进逻辑”;第三部分将在近期推送。 本文节选自许小亮“从万国法到现代国际法:基于国家理性视角的观念史研究”,载《环球法律评论》2013年第2期;如您观文后有所感悟,欢迎关注并分享“三会学坊”。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |