沉默的美学 |

您所在的位置:网站首页 › 沉默是什么呢 › 沉默的美学 |

沉默的美学

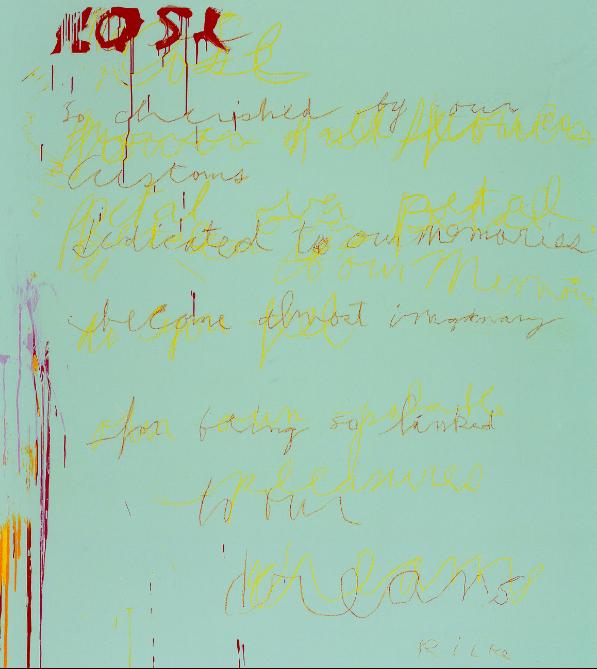

编辑:目刻时光 作者:陈蒙 鲁迅在《野草》中写道:“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。” 当然,你也可以说沉默什么都不是,它没有给出答案,它让言说安睡于完全的缺席中。然而你们是否想到,正是在这喋喋不休的言说里,我们远离了真正的“言说”。在喋喋不休里,我们干扰了字词的沉默,干扰了句子和文章的沉默。 比起口若悬河、滔滔不绝的人来说,沉默的人可能更本真地让人领会。相反,有些言说丝毫也不保证领会,反而容易把人带入琐碎的不可理解之中。诚如海德格尔所言,“真正的沉默只能存在于真实的话语中。为了沉默,此在必须有东西可说,也就是说,此在必须具有它本身的真正而丰富的展开状态可供使用。” 沉默的美学 文/陈蒙  我们需要沉默 诗人说,沉默是人与万物内心中的天空,人与万物正是借着这个隐秘的空间才得以扎下根。 那播种时间的种子让一切得到生长;然而万物的生命却是靠沉默和土地来滋养。 如果我们再发挥一下诗人的想象力,那么我们也可以说梦想在我们头顶,沉默在我们脚下,在土地里。在某种程度上,沉默便是源泉,是种子,它们与根茎交融在一起;沉默把额头朝向土地,而土地也总能在沉默中给予万物希望。那种仿佛充满母性的沉默—— 我们生长在其中却从未留意它,它总是默默地支配着万物的孤独、遗忘—— 如同无尽的回声。 沉默无处不在,我们不需要害怕它,因为我们离不开它;甚至我们还需要沉默的帮助去了解自己。我们都意识到,当我们说话时对自己的了解远不如当我们沉默时对自己的了解。 我经常反省自己,我是否表达的太多,而沉默太少。表达是为了什么?是为了满足自己的虚荣心——想被认同的愿望?还是自信自己真理在握? 现在,我在写这篇文章,我问自己,它是为谁而写?也许它并不为谁,或许是为了沉默吧,而沉默始终期待着阅读它的人。这篇文章是在涂抹中写就,它尽显我的结巴和语无伦次,当你们阅读时,也可以把它想象为缺失—— 空白;虽然它在言说,但表达的是—— 沉默。 当然,你也可以说沉默什么都不是,它没有给出答案,它让言说安睡于完全的缺席中。然而你们是否想到,正是在这喋喋不休的言说里,我们远离了真正的“言说”。在喋喋不休里,我们干扰了字词的沉默,干扰了句子和文章的沉默。 比起口若悬河、滔滔不绝的人来说,沉默的人可能更本真地让人领会。相反,有些言说丝毫也不保证领会,反而容易把人带入琐碎的不可理解之中。诚如海德格尔所言,“真正的沉默只能存在于真实的话语中。为了沉默,此在必须有东西可说,也就是说,此在必须具有它本身的真正而丰富的展开状态可供使用。” [1] 从海德格尔的角度上来理解,有意义的话语总是蕴含在沉默之中,它体察入微地迫使那被召唤的,被唤起的“此在”进入其自身的沉默之中。当“此在”从话语走向话语,那么它也就一直走进“存在”的沉默。换言之,存在躲进了沉默,把话语交还给话语自身。 我们也可以说,话语—— 美的情人。美对我们每一个人的作用,恰恰在于它让我们变得缄默不语。 美是抽象的,尽管我们永远也无法全部阐释出美的奥秘,但这并不妨害我们对使奥秘成为话语进行分析。 沉默无言的奥秘是奥秘的话语和话语的奥秘。 让沉默毅然担负起闯入者的角色吧,在沉默之中没有推理和演说,也没有逻辑的强制性;恰恰相反沉默是逻辑的否定性的基础,是逻辑的无法生成及其无法展开的居所。人是通过沉默敞开心的内在秘密。这是逻辑和语言无法触及到的地方。 当然,我们也可以这样说,真正的沉默是在语言或逻辑缺席中发生的,在这从内部做出的沉默中,它不需要任何“器官”,它是完全的感受性,是细腻敏感的心。 我们甚至想到,在中国、在日本的茶道就是这样一种关于内心宁静的艺术活动方式,它不是那种通过语言讨论得出逻辑性结论的东西。当人们在茶室内举行茶事活动—— 手在细说,物在呢喃,这些都需要交织在宁静的世界中进行。茶道体现的就是一种心的恬静及“无为”沉默的思想。我们也可以说,人类的伟大思想往往都诞生于“无为”意义上的沉默。 西方近现代思想家,像尼采、海德格尔、维特根斯坦、福轲、德里达也在不同程度上提倡沉默。我们甚至可以说伟大的尼采的创造性思想正是诞生于沉默意义上的一种学说。他曾经警告过我们:人类表现得不够简单,不够沉默。尼采的忠实追随者福柯也是一位提倡把沉默发展为一种思想文化气质的思想家。 可以这么说吧,后现代思想家在不同程度上都是沉默美学的提倡者和捍卫者。在他们看来,整个哲学就是语言学,但我们要在其中重新找到沉默。哲学家们清楚,语言就像是需要破译的一种令人吃惊的沉默。 哲学或者文学就是在这种奇微的照应关系之中,既在指称,也在沉默。语言在哲学家看来,它从形而上学层面被区分为“道说”与人言。首先,“道说”(die Sage)是指存在最源初的、无声的言说,而且由于“道说”与语言的生成以及世界的去蔽相吻合,它自我显露,但对于人类语言来说仍然保有不可言说性;而“人言”是“必死者的言辞”(parola dei mortali),“人言”是对那“寂静之声”的回应。[2] 任何“人言”都提出一个问题,“寂静之声”是其唯一的回答。“寂静之声”通过我们将自己的口打开—— 是那种用它无法表达任何事情的语言。 在现实世界中,我们将因从语言中夺走的话语而死,又因将语言归还给沉默而生。 沉默是一种选择。当人类的语言充满了野蛮和谎言,没有什么比保持沉默更有力量了。 沉默于人类绝对是一种裨益。人只有善于感知到沉默,才能从中挖掘出隐藏在语言中那些具有积极意义的能量。 在人类历史的进程中,“语言使用所隐含的风险和伤害已被多次察知:西方和东方的宗教团体和哲学团体都曾践行过沉默—— 或用古代那些怀疑论者的说法,‘失语’(afasia)—— 但沉默和失语只是一种试验,旨在更好地使用语言和理性,而非无条件地消除言说的功能,在所有传统中,言说与人之所是似乎不可分离。” [3] 无言未必无思;无思未必言之无物;人是在沉默中得到拯救或成为人之所是。 我们在西方基督教神秘主义和东方的“道”文化中理解到,上帝和“道”都被视为“无法言说和不可表述”之存在,他之所以能够用“沉默之声音说话”,皆出于人类“畏”的原因。正是在畏中,正如海德格尔所言:所有关于存在的话语都保持沉默;因为沉默,关于“存在者的每一种命运都已经原初地得到了完成”。[4] 话语一旦沉默,存在便得到显现,存在者不再迷茫,世界也因此不再昏暗。 沉默是世界的知己,它不是世界的影子,也不是柏拉图洞穴外的真理之光。相反,沉默皆因其不可见而可见,因其无声而胜于有声。 沉默就像理性一样被置于空无之中的一种经验,它是开启心灵休憩的密码,给人带来一种慰藉或愉悦的享受;沉默还为我们引入现实的另一维度—— 它既实现了内在化,又促成一种与现实之间的联系。我们总会有这样的体验,当一切沉默之后,现实生活变得宁静、内在,意志也会得到休憩,这时作为理念的世界便开始显现。 我们对沉默之不变的东西的探寻,对结构的探寻,意味着世界也是从其虚无存在的零度出发被连接起来的。 现在我们所处的世界,其实就是被沉默包围起来的避难所。沉默为我们抵抗当下世界的喧嚣—— 那些无时无刻不在干扰和侵袭着我们的喧嚣,我们需要重视沉默、思考沉默,并努力去创造出一种防御坚固的沉默堤坝。 在其中,一切生命都感觉到温暖、亲密和温情。在这片沉默哺育我们的大地上,希望的种子开始发芽。  塞·托姆布雷《无题》  宇宙、自然之道说 我们深知,种子信任它的土地,也熟悉它的生存环境,那是生命通向无限的门廊。 一切新的生命不会停留在任何形式里,它只会在沉默孕育的事物上延续着。我们感受到,这一切既在我们的身心里,也在自然中同时成长和发育。 请让我们藏身在树的沉默之中变绿,变绿,再变绿。 真正的生命是由沉默构成的,生命携沉默同在,皆在孤独的宇宙中。我们需要一种娴熟、敏锐的听觉,因为一切都在宇宙中言说。在沉默中,宇宙—— 在,或许就意味着一切—— 在。 在古老的东方哲学中,比如,在佛教和道教中,灵魂从来都被视为摆脱人肉身桎梏的东西,它穿过顿悟之境朝上飞升,一直抵达苍穹深邃的沉默。 我们确信,一切沉思均由宇宙促成的,那未经开发的宇宙传递着孤寂,画家正在用色彩展开的双翼为它着色:那是透明的天际,沉默的是蓝天。 哦,被沉默吞下去的苍穹那无尽的深渊,我们在空白的布上或纸上还亏欠着它各种色彩。 苍穹和深渊这对姊妹,是画家们无论如何也无法用色彩去传递的真实。 空白会成为我们的偏爱么?空白就像深渊让我们无路可走么?我们深切体会到,所有空白都是“道”或造物的色彩,它在无限真实的沉默中将我们的双眼观看。原始静默的深渊,我们无法避而不见,它就固执地横亘在我们面前。 在出自《西奥达多断篇》(Excerpta ex Theodato)的一个片段中,我们读到:静默,作为从深渊中获得释放的万物之母,对那无法言说之物始终闭口不言,因为它已经洞悉了那无法言说之物的深渊,被称为不可理解性。 如果感觉不同时具有现实的潜能和非现实的潜能,如果它仅仅是现实的,那么,它就不可能感知和理解深渊,它也不可能听到沉默,更无法对沉默展开思考。如果没有沉默以及沉默之思,深渊更是不可理解和不可言说。正是由于沉默以其否定的方式揭示了深渊之于感官和意义的最为源初的维度,它才成了所有可能的启示和所有语言的神秘基础。 你将会从深渊之中为我们带回从沉默中领会到的语言,宇宙在那儿自我放逐。 我们从古老智慧那里得知:太初,一切即存在,而一切神秘及启示的语言,即是无限的沉默。这种神圣的语言不受任何噪声、任何声响和任何气流的干扰。 由于神圣的语言是无声的,所以我们要聆听这种“天地有大美而不言”的沉默。我们是否听懂了,天空通过我们散失的话语向我们言说,大地通过草叶、果实向我们言说的那种奥秘、原始的语言?那样的语言对我们人类而言,都蕴含着某种沉默之物的话语起源。 我相信,我们每一个人心中都有一个默默无言的自然。无论它在人的心中还是在人的外部,都因为其广袤而缄口不语。自然对我们而言始终是沉默的,尽管它藏着很多话,却一直默不作声。如果我们有疑问,自然总会给予回答,如果我们不问,自然就保持它本源的沉默。这样,自然的沉默就无限地潜入进我们的心灵之中。我们的心灵需要有一种沉睡的自然存在,才能安心和静息。 人类从自然中来,所以人类时时刻刻都有回到自然中的渴望,并希望重新沉浸在大地无言的最初有机生存状态之中。海德格尔对梵高的油画作品—— 《农夫的鞋》有过这样深入的思考:暮色降临,那“双鞋”在田野的小路上踽踽独行,它回响着大地无声的召唤,见证着大地对成熟谷物的宁静馈赠,同时表征着大地在冬日荒芜田野里那种朦胧的安眠状态。 大地的隐晦和沉默始终在召唤和提醒我们,那个我们早已忘却和缺失的东西,它与其说是一个秘密,不如说是我们要始终去面对的使命。我们生命中将会有一大半时间,用来去寻找沉默缺失的场所。 在抵达远方的路途中,沉默是必经之地。这让我们想到,在那平沙无垠的大地上的大斯芬克斯,它的眼光注视着荒凉的、没有尽头的远方,这眼光是朦胧的,好像给幽梦罩上了一道纱似的,它那冷傲的缄默的嘴唇微露笑容,微笑中带着永恒的沉默,这沉默似乎见证了所有的神秘之物。 我们想到,犹太人是最懂得在神秘之物面前保持沉默的民族,就像我喜欢的维特根斯坦—— 我喜欢他的理由,不是出于他有节制的言说,而恰恰是出于他懂得在一切神秘之物面前保持沉默。他非常清楚,沉默那部分比言说那部分重要。 在霍夫曼斯塔尔《一封信》的神秘主义纲领性文献里,有一种关于赋予不可言喻的内在之物与外在之物的语言之危机性反思的意图—— 想表达某种没说出口的事物。人在大自然中间发现自己是这样一种生灵,他拥有语言迫切要求言说和指称,仿佛语言就是拯救。拥有语言的人企图给予大自然展示自己的舞台,否则它只能如斯芬克斯一样缄默无语。我们知道人喜欢言说,喜欢给万物命名,害怕沉默的事物,对沉默的大自然更是缺少耐心和了解。 同龄的里尔克恰恰也是在这个意义中去理解诗人的任务,他也是从语言怀疑论的经验出发。在霍夫曼斯塔尔的《一封信》面世之前的几年,里尔克写了这首诗: 我如此畏惧人的话语。 他们说出的一切如此清晰: 这个名为狗,那个名为屋, 这里是开始,那里是结束。 我也害怕他们的思想,他们嘲讽的把戏, 他们知道将是与曾是的一切; 不再有山会让他们感觉神奇; 他们的花园与庄园毗邻上帝。 我始终想警告想阻止:离远些吧。 我如此喜欢凝听事物歌唱。 你们触动它们:它们已经僵固喑哑。 你们杀害了我一切的事物。[5] 所有的诗人都应该懂得,写作就是关于沉默事物本身的言说,正如诺瓦利斯(Novalis)所写:“万物在言说”。的确是这样,诗人的言说在某些方面是来自万物那不可言喻的暗示性的沉默。 万物是生命的感性形式—— 从石头、贝壳,它们为我们述说它们的今生和往昔。在它们的纹路和褶皱中,我们看到了一种承载着历史的痕迹和命运的标记。我们的文学就是这样承担了为它们解码的任务,并重述了这些镌刻在物之上的历史书写的印记。 这让我们想起叶芝说过的话:上帝创造一个小贝壳比创造一个霹雳更辛苦。人们细想一下,沉默的贝壳至少是可读的,因为它身上那些纹理看起来就像未知的字母语言,而霹雳除了声响,好像什么也没有? 然而,在一种什么也没说的神秘未知语言中和在一种纯粹的自然声音之间,这不得不需要有一种文学、艺术的中介性语言,它从自然和造物的沉默的语言,走向文学的语言。并且当文学的语言把它的外部交给一种寂静的内在性时,文学呈现出的便是一种原初或者说渊源的语言。 就此,我们不妨把每一部语言作品都视作某一沉默的原始语言的功能而存在,文学有责任恢复这种沉默的原初语言。在某种意义上,这沉默的语言作为最初者,它是作品曾经寄居其中和随后从中脱离的绝对渊源。这沉默的语言,就是语言之前的语言—— 它是“道”的语言,是真理的语言。海德格尔就是从这种语言中去倾听栖居之呼声,他认为人类的诗意栖居只有通过沉默之道说才能找到“存在”,找到老子意义上的“道”。 “道”是所有话语的沉默;“道”拥有语言的全部秘密及真理。 “道”在虚无中沉默;人在“道”之中言说。人在白昼后想召唤黑夜;人在使用话语后,想召唤沉默。然而,人一旦深入黑夜,沉默就再也不能把我们包围起来,因为我们自身化作沉默,以便让黑夜言说。 在黑夜支配的世界里,言说将我们带向夜的空间,仿佛那儿是遍布沉默的宏大文本;在沉默的边缘,言说将我们带向一本书,仿佛那是遍布变化的星辰。在那儿,星星沉默不语—— 它释放的是光芒。  塞·托姆布雷《无题》  沉默的声音 沉默,在静默的星辰之上睡着,只留下它的光芒和话语,那仿佛是一道光化作流星划过天际,留下回荡在虚无之中的一个回声。 回声因沉默而淡化,因距离使其缄默,然而在距离中,我们感知到沉默本身也是一种声音,是那种窃窃私语,并在理性中寻找能够使其具体化的语言。 我们所说的言语是以沉默为背景的语言,虽然沉默仍然是语言中的一个名词,但它也是一种言说的方式,它以自身的真实来言说它的话语。这话语是从理性中诞生,是从声音的茎芽上开放。 人是在沉寂中保持理性,而声音却是在理性中透着沉寂。换言之,没有哪种沉寂不是蕴涵了一种理性的声音。 在声音中,有许多声音,它不说但声音犹在—— 它停下但它就在那。声音并非无声无息,在它的身上,沉默永远在发声。听,那连绵不绝的沉默,它滚动着回声与山谷。 有一种聆听,我们无须聆听声音,只需聆听沉默。沉默是一种有待倾听的语言,这个来自深处和过去的语言,总在作为一种尚未到来的语言而言说着。那将要到来的语言,是那种永不停歇、永无止境的喃喃之声;倘若人们想要让人听到自己的声音,他就必须要它先沉默。 哦,沉默!人们通过你对自己言说,人们辨认不出自己的声音。人们必须学会倾听的艺术,学会用“静默”的向导与他交流,尽管在他周围的一切景观都是沉默的,甚至人们在走路或攀登山峰时也听不到自己的脚步声,但唯经沉默他方能抵达高处。 当我们误解了自身的沉默,我们就力图弥补它,我们甚至可以在书本的沉默里呼唤出一种先前的声音—— 一种匿名的,但极富深意的声音。就像诗人或音乐家一样呼唤一种更有活力的声音,即更加微不足道、更加纯真和更加感官的声音。 音乐是一种超越语言的声音,它是一种语言停止处的声音。音乐让它的声音弥漫在四周,于是缄默的音乐变成了语言丰富的声音。那永恒的沉默是难以言喻的和弦,每根线都充满着声音。它虽然什么也不说,也不解释,但却被视为人类最原始的表达。这种表达方式,是根据意义的象征主义形态表达。 在音乐中,没有彻底的无声可以诸如其是地被听到,因此音乐人总会制造某些声响。在无声和声音之间、在潜意识和意识之间,这些终究是靠情节编织着它们之间的节奏关系。 懂音乐的人都明白,音乐节奏靠的是声音和静默—— 将这些情节和素材结合在一起就是所谓的曲子。 是的,我们只唱—— 只唱沉默的曲子。 曲子一词仍是一个声音,音乐或其他艺术本身就是想象的认知,它们在某种程度上是属于审美的无意识,在其双重的沉默言说的场景中显现自身。一方面,它通过物体的沉默言说,恢复语言上的意指关系;另一方面,它通过匿名的无声言说,让言说在意识和意指关系背后游荡着。 言说必然有着其声音,而声音在其本质上是一种意志,即言说的意志,然而一切言说的意志都会在显现的喧嚣中重建沉默。 在拿各.哈马第(Nag-Hammadi)的手抄本中,沉默实际上在最为源初的维度上与声音、语言同处于相互对照的位置: 我是那不可抵达的 沉默 也是那时常被人记起的 思想 我是那赋予众多声音的 源头—— 那无声而永恒的源头,它是所有艺术的渊源之地,众多隐匿的声音在其中聚合,在其中得到展现。当我们仔细体会一首诗时,它的回声与沉默皆来自那儿,这是诗最本源的智慧。诗体现的是隐性的智慧,诗在沉默的回声中让这种智慧完全得到释放。 我们几乎都意识到,诗歌并不直接表达思想,它的目标是传达声音或将声音智慧地释放。因此诗歌偏爱在古老的东西中发挥它抑扬顿挫、生动灵活的声调,它隐而不见,就像在阴影里的喃喃低语;它有时则是虚无,将阴影还给黑夜,犹如万籁俱寂。 我们想到,由于诗的虚无性,诗人成了黑夜与沉默的代言人。沉默之洪亮,黑夜之回声,只有诗人听得懂,所以诗人言说的话语—— 一边是沉默;一边是声音。 诗人听从那不可言说之声并非是为了单纯的表达,或者说他更在意的是传递某种不可能表达的表达—— 诗人替它们发言的正是这种沉默之声,诗人挖掘已闻但尚未听清的词语的纯洁性,那仿佛是词语沉默的草地,是未经践踏过的贞洁。诗人就是这样企图借助词语让诗摆脱物质的污染,传达出一种更纯洁、更神圣化的语言。 对此,贝克特常痛惜文学固守着音乐和绘画早已抛弃的陈旧做法—— 面对“词语表层可怕的物质性竟没法解体,比如说贝多芬《第七交响曲》的声音表层被巨大的停顿撕裂那样,这样经过整页整页的空白,我们就什么都感知不到,只有音轨悬浮在令人目眩的高度,将沉默的无底深渊连接起来,这是否有原因呢?” [6] 贝克特的言下之意是,文学应提倡沉默、代言沉默,让其词语在分解中增殖,让其声音在动态的不连贯中浮现,犹如音乐在停顿、撕碎之后的混乱、颤抖和震颤一般。 我们知道,贝多芬创作的音乐突出了声音之间突然停顿的沉默效果;对此,凯奇更是大胆,他直接让一个乐段无声“4分 33妙”。有评论家认为该音乐作品是对劳森伯格的回应—— “抹除规则”,让物回归沉默的意涵。 同样道理,诗歌与文学也意欲借助词语之间的虚无将某物的意涵揭示出来,使它既脱离物又与物浑然一体。就像里尔克想做的那样,他欲创造出诗物一体化,它就像无声的生命之物的语言一样。诗人的企图就是想让诗歌通过其自身成为具有形式的实存和存在的东西。 在所有的文学话语中,文学表达了沉默的事实,但这一切究竟又是如何发生的呢?话语沉默了,但此时有生命之物却成为声音,而声音意欲成为存在。因此,我们与其说文学是沉默的,不如说文学是一种不可能打断话语沉默的声音。 文学就是这样,它能呼唤一个沉默的声音,或者组织一个变得不可能存在的声音;正是这种声音,它从沉默那里出发,说出了作品。 我们同时也意识到,作品在书写之前,沉默的声音就已经先于书写而存在。那些口头艺术作品与沉默的声音相关,正如它们与歌唱、吟诗相关。 作家书写是为了聆听—— 聆听一种清静无为的沉默之声;绘画亦然,与其说绘画是一种观看,毋宁说它更需要去聆听—— 那吸引目光的图像,充盈着一种奇妙而无言的声响。所以,作家、画家,包括所有的艺术创作者都应该倾听沉默之声,因为社会中那些浮夸的东西都不再真实,不再正确,而沉默之声,就像孤独的爱情和友谊那样,它的价值是永恒的和无价的,至少它独立于生活和时间之外。 我们终归明白,人是在沉默中被书写,书也是在沉默中被写就。每一本书都是声音的献祭,是作家向沉默祭献其声音的场域。在这个场域里,书尝试自给自足,来隐约透露内心的秘密,喃喃道出它的回声。这在我们读书时,所感知到的就是那种隐约的、沉默的书之回声。 让我们随书下潜到沉默中去,就像死亡在黑暗中默默前行。 死亡沉默不语,但它就是我们的话语,是我们的声音中的声音。 哦,请告诉我,死亡的声音是怎么回事? —— 从死亡的沉默中能浮现声音么? —— 在沉默深处,死亡能言说么? —— 死亡是沉默,可话语是沉默么? 在此,我们仿佛听到一种话外音:死亡并不沉默,它只是以缺席的方式言说沉默的话语。 死亡以沉默言说,那沉默的言语—— 它守护着死亡,也守护着我们。 死亡对我们而言,就是无形的生命,是造物的生命;作为终极的拒绝,死亡便是沉默的王国。因此,它也是脉搏与太阳穴跳动的话语。面对死亡,我们给出的回答都被给予了荒漠—— 在一种深刻的沉默里。 相比于人类而言,荒漠更像一片沉默和无限聆听的土地。在那儿,沉默淘醉于自己的回声,而聆听则为从这一沉默中采集到一种声音而感到喜悦。 我们深深地体会到,只有那拥有非凡沉默本质的声音才能显示这一像荒漠一样的不可抵达之地。因此,当代哲学的任务必然是思考声音。当哲学试图赋予沉默经验以一种声音时,那么哲学也就有能力将这种声音作为人最本己的生存维度之基础。“一种沉默和无法言说的声音—— 是那至高无上的转换机制,它允诺思想去体验语言的产生并在其中建构存在的维度,以区别于实体性的存在。” [7] 一般而言,哲学了解存在的东西,而诗了解毁灭的东西;哲学关心呈现的东西,而诗关心缺席的东西;哲学胸怀整个宇宙,而诗却在乎一粒沙子—— 诗在沙粒里看到死亡的背影,在荒漠中听到永恒沉默的声音。 对诗来说,声音便是它沉默的伦理,借助于语言诗回到了那由语言所揭示出来的无限性。通过保持沉默,伴随着它的“呼吸”,声音为诗开辟了空间。沉默如此纯粹,以至于人们很难真正听到它的声响,除非人们屏住呼吸注意倾听。 有时候,我非常不理解,为什么人们所追求的不是他那失去的声音,不是他在迷路时几乎消失的声音,反而只是追求和满足他自己的身体及欲望的声音?人是由静默唤出的无限性才有可能越过地平线,即超越声音及其否定性来进行思考。 为此,我怎么会不崇拜那些沉默的声音呢?它们让人对其自身及世界的无知得到重视,并且它让我们听到在这无限沉默的广阔区域里的无限声音之回响。   塞·托姆布雷《玫瑰》系列作品,2008年  词与物 有一种声音在其不在场中继续说话,这声音极其悠远,它是来自古老世界的回声,来自大自然中词与物的言语之吐纳。 词与物的最终目标就是把它们的声音发出来—— 被听见。只有听见才能命名,而命名必须在词与物的纠缠中分离出它们的精神性。 我们知道,词与物总是严密地交织在一起,而自然或者世界就是通过命名才被设定的。命名也是艺术家描述未来的开端。 然而,假如我们不去给它们命名,那么它们就会保持沉默和隐匿不见,它们只能从中透出沉默和隐匿不可见的弦外之音—— 而恰恰是在这种情况下,它又保证了字词或名称的浮现,它将不同的自然元素聚集在一起。 于是,有些艺术家主张,将作品命名为“无题”,其目的就是为了切断与有关图像或传统话语世界的任何联系,因为描述它们有风险。这让我们想到,抽象和非客观艺术什么都没有表达,它只是让作品本身陷入沉默。 对于意识而言,沉默是如此重要以至于它常常被归于事物的潜在状态。我们可能都意识到,言语就是潜藏在事物之中,我们给事物命名的每一个词也都成了物的回声,词在某种意义上就是铭刻在物之上,因而词反过来让我们接触到无言的物。 当自然陷入某种语言,甚至在它们保持沉默的时候,也在言说中回应符号;只有诗人才能在词中中断或增加自然的语言,并把自己的审美置于无言的物面前。那不可侵犯的缄默之物—— 物的理念,为人的存在添加光彩。诗人埃德蒙.雅贝斯有一首诗写到: 我们在缄默之物的心中。 打开我的心吧。 一朵云或一片湖泊的形状下 你会看到沉默。 打开吧,打开我的心。 你将会为沉默 言说。[8] 我们本没有什么可说的,但为了能把这些事物说出来,就得需要许多词语。然而,词语什么也不说,它只是默默地等待诗人的召唤。诗人觉得—— 他有千百件事 要说给 这些什么也不说的语词; 它们等待着,队列整齐; 要说给这些隐秘的语词。 它们既无命运,又无往昔。 而这带给他无尽的困扰; 因为他自己,再没有什么 要说。 早已。没有。[9] 是的,有什么想说时总是很难,因为那些词语,它们让我们不停地言说,并且以它们需要的方式与目的言说,而非是以我们真实的方式言说。 词语以其憧憬的方式言说,我们得有多么超卓的听觉,才能在词语中听到它的沉默,并遵循它的意愿言说。 从词语的沉默走向其原初缺席的沉默,我们需挖掘词语的沉默,并且需要对话语悬置。这样我们才能找到词本身的沉默,找到沉默占据着那些散布在语词中的意义,让词的意义显露,从而澄清语言的理念。 对我们而言,语言的存在,是凭着一种沉默的执拗,它是先于人们在词语里面所看到的一切视觉和听觉。 我们想到,当语言被我们推向其界限处,就会诞生其外部意象:一幅绘画或一首乐曲,但它们是由词语构成的;一种词语中的沉默倾吐出其内容,呈现为一种视觉或听觉。 语言在寂静中透过寂静,通过视觉和听觉变成一种静静的实在。我们可以说,这样的寂静便是意义本身的劳作和话语。在里尔克的十四行诗中,寂静既被看作是对话语的自动限制又是一种话语隐藏秘密的方式—— 这种话语是沉默的。当话语激活话语时,寂静却激发不出任何声响,寂静只能无限地延长沉默。 我们联想到,在大海深处,谁敢运用话语?大海只回应和吐纳那早已被沉默紧紧缠裹的神秘与终极之物,而符号将在那沉默中诞生,我们也总是在那不确定的存在边界上书写。 在这一沉默的边界上书写,沉默为我们得心应手地处理持续的时间关系,多亏有了沉默,它召集起来的词语才享受到了那份永恒。它们仿佛所有未曾表达的,但最后都在其之外被我们读到和听到了? 在被词语重重围困的沉默中,有一种只由其沉默透露出的沉默—— 就像由空气表达出空气、虚无表达出虚无一样。那是一种溢出时间的沉默,其词语与词语的相遇所构成的话语充当了处于—— 人在与物进行意义交流时的中介作用,并听凭这些来自别处的神秘而坚定的词语的渗透。 在时间中,当沉默的阴性词语通过它的缺席来延长、渗透或消除,它们就会受到了浸渍,带来风险,而且容易变异。然而,假如词语失去了它们的涵义,我们总是有方法在沉默中再次去寻找其涵义。 那存在着沉默,那些词语生成并帮助生成—— 那沉默的词语酣睡在沉默中,沉默有义务以同源的词语唤醒它们,并赋予新的涵义。 我们知道,诗人和思想家就是从事这项工作的。诗人的书写是通过演绎符号的方式去重新赋予符号新的涵义,用沉默的词语去创造他的诗;而哲学家、思想家的工作是为酣睡的词语赋予一种全新的注解,从而激活新的思想。譬如,尼采的著作几乎都是对几个沉默的希腊词赋予它们新涵义的一种注解;弗洛伊德的著作也是对一些沉默语句一种新涵义的注解。 客观说来,如果没有词语相助,学者是无法展开工作,我们也无法去阅读和理解这些词语的涵义,如果我们不超越自己的沉默,我们又怎能去领会那些沉默的存在呢?作为存在,它是静默的,它从属于未经论证而被认定为是事物本身的真实存在。 我们深深地体会到,倘若是逻各斯打破了这无言之物的沉默,可那无言之物并没有穷尽自身的存在,它必定是无法用概念道出。我们在科学那里也找到相关的依据,因为科学也为沉默的事物提供了关于真实的辨词,它们也同样让说出的言语求助于沉默的真相—— 那是由言说者或是写作者所表达的真相。 沉默的真相从来都不是简单明了的,马拉美或是布朗肖就意识到这一点。他们认为要使这种沉默得以实现,就必须需要两种同样有说服力的沉默—— 即通过浪漫主义诗学和多语书写给予万物沉默的语言。 我们想到一部作品通过让某物沉默,通过让自身沉默,说出了它之所说。说的本质是为不可言说而言说,是为了替沉默之物而言说,那言说也可以理解为—— 是无声的事物对作家说话的语言。 如果说有什么语言比词语更为内在,比话语更为深刻,那么它就是一种“沉默”的语言。在语言停止的地方,并不是不可说的东西发生的地方,我们不如说是字词的问题开始的地方。 诗人之所以对自己的作品穷尽探索,那是因为他早就知道作品在字词和沉默中永远有待完善。诗人对挤挤撞撞地相互涌出来的字词一一推敲,作出妥善安排,在这个过程中需要一种心领神会的交流,需要一种感官信任的沉默对话,这种对话始终是在那个奉献了词语的人和沉默之间进行的。 诗人是最能体会词语和沉默之微妙关系的人,他也是冒险地不断运用词语去试探那沉默经验的人。所以他写写停停,是为了空出沉默调整气息,让词语的每个行动都经受到抵抗,从而激起言语无限的回荡。这时,我们感觉到沉默运动着、冲击着,并驳回其中的每一个字词与句子,把将要成形的话语按压下去。 诗人之所以这么做—— 他有话不说的目的,是为了让字词跳出自身上升到显明的状态。雅贝斯深明其中的奥秘:“要在那些因慰藉而和解的字词中成为世界与四季;要在那些字词的休憩及血腥争斗中成为沉默。” [10] 要在字词间隙处重申空白;要在决绝的沉默中打下牢不可破的地基。 那种永恒、周而复始的沉默,它是由万千个字词的沉寂构成。哦!它是每一个字词的灵魂,一旦经由那个通灵的诗人之手,它们便上升为天地之灵魂。 那些人类原初的诗歌就是弥漫在天地间和埋藏于集体无意识中的神话,它是原初世界的形式,并总是在字词的组合中不断重生。人类的希望就是在反复书写的符号中回响着,在复返的静止中,那里的谜依然醒着。 在那片记忆的湖泊上,我们总能感受到沉默吐着符号的气息。在沉默和悖论的符号中,听到了话语的回声,而那个回声将指引我们回到共同的源头。我们将与它们一起,站在最初词与物的沉默那得以开始的门槛上。  塞·托姆布雷《玫瑰》系列作品(局部),2008年  话语与言语 沉默并不是阒无声息的符号,它是言语的纹理,是唤醒词与物时点燃的话语,那话语曾是众多眼睛、听觉与各种心灵活动的场所。 我们每个人也都是自己话语抛下的身影,在记忆的纸页上将自己寻找。那会呼吸的纸页上,布满符号的蜂巢—— 声音和意义,它便是话语的家园,我们在其沉默中阅读和成长。 在那话语中,沉默就像一句等待阅读的话语,这话语就是沉默的一个向导,它让言语之后的词语缄口不言。然而,我们却从沉默中听到这些话语告知我们的一切,无论你是否愿意相信,话语会在它的内部保持这种沉默,这使得它能和我们得以接近。在向源头的神秘回归中,若话语发光,沉默便不复晦暗,它化作童贞重获新生。 只有希望才能伴随沉默的话语抵达地平线,话语犹如一道目光,而沉默却将它密切留意。 对话语而言,无形者却是沉默,在那儿,造物自我定义,形象为沉默代言。当我们缄默时,我们身在何处?话语是一处被遗忘之在场的灯盏,是点燃缺席的光亮。 如果在夜里,沉默就是话语;话语不言,它在场,它是唯一的黑暗中的亮光。 话语因沉默而点耀,沉默也因话语而存在,它们互生互成、相互守望。诗人说:你守护着哪种沉默?我们守护的是话语之前和话语之后的沉默。 诗人钟情于沉默,可他又不得不求助于言语。换言之,诗人钟情沉默是因为他在等待言语。 最沉默的言语,能激起一切自然的反响—— 树林的歌唱、大海的咆哮或大草原的沉默。 这时的沉默不过是一种被推迟了的话语,或者,它承担了一种维持着差异的意指。某些具有单纯特殊性的话语,因为它们仿佛是某种混沌的、原始的独特语言的残余和投影,它们将整个语言带到了沉默和音乐的极限。也就是说,把语言推向极限,它就是音乐或沉默。 用德勒兹的话来说:在结结巴巴的极限语言中,能找到一种音乐或一种沉默,在一切言语活动中能找到一个纯粹的声音和一些陌生的和弦。 语言,在表达之前,它是各种关系沉默无声的活动。话语在说出之前,你以为他沉默寡言,其实他是话语的细流,它以沉默的方式独自娓娓倾吐。 沉默是话语中的黑夜,那秘密的黑玫瑰,唯有从黑暗的极点上诞生。 沉默是话语的孕育之地;在话语的孕育之地,沉默是由这些汇集的沉默而构成,它超出话语之外,因为它一直是言语的基础。言语从人那里收回了它单纯而至高无上的言说,但语言的原始呼唤并不因此而停止,它只是沉默了。 假如语言通过打破沉默却没有实现沉默所期望的东西,那么沉默还将继续包裹着语言。正是在这个语言的位置上,诗人通过思考语言的沉默,建立一个“石化”的世界。 在那之前,语言一直是诗人和读者之间的中介;现在它是一朵沉默的花朵,孤独地在一处隐蔽的花园中淀放着。 当沉默在内心中被给出,当一朵花的芬芳满载回忆之时,我们只需细细地品味、呼吸和感受它给我们传达出内在秘密的语言。这秘密的语言既是内心的在场,也是赤裸和深不可测的沉默,在这个过程中,它悄悄地将那鲜活的生命语言献给从我们身上偷走的东西。 据说在古老的西里西亚,人们已经发现了花朵的沉默—— “玫瑰不问为什么”,而是因为其沉默,花朵才引起诗人更多的关注与书写。或许也正因如此,诗歌才拥有了一个永不枯萎的话语。 然而,所有的诗人都知道,话语一经表达便分崩离析,但我们却从中发现时间尽头隐匿的沉默,那正是话语想诱惑我们去往的地方—— 那儿是字词的尽头,是语言的消解之地。 佛教给予我们的恰恰也是这种东西,它是关系的终结、辨证的摒弃—— 一种关于我们自身和世界尽头的沉默,它不是语言的消亡,而是语言的化解。因此,佛教的目的并不是促成语言,而是促成沉默,因为佛家相信灵魂的语言是沉默的,这也是为什么佛教两千多年来始终不曾终止过给予涵义沉默的原因。 我们想到,维特根斯坦、海德格尔和列维-施特劳斯,这三位现代思想家的著作中都存在着一些与佛教不同程度相吻合的说法,但这三位思想家的目标是把语言问题作为他们哲学的中心问题来处理,他们得出了这样一个类似的结论:那就是所有话语源自沉默也终结于沉默。 因为沉默围绕着赤裸的话语,对语言分析哲学来说,与其说沉默是一堵墙,不如说它是一扇窗。我们跟随维特根斯坦从语言中望出去,看到的不是黑暗,而是光明。这一点,任何读过《逻辑哲学论》的人都会体会到这种沉默释放出来的智慧光芒。我们可以肯定这一点,如果没有沉默和对沉默的思考,维特根斯坦这本薄薄的书将是非常普通的小册子。 沉默也是埃德蒙.雅贝斯文本的精彩部分,在他的书中随处都有探讨言语与沉默、词与物、死亡与言说之间错综复杂的现象,在文本中,他总是试图解决沉默与言说的悖论关系,以期超越语言内在的局限和对词语的根源进行不懈的探求来阐发自己对沉默言语的思考与感悟。 我们了解到,马拉美的诗歌也并非只是由隐喻性的词语而构成的,它在某种意义上更多是由沉默的言语构成的。这样说吧!诗歌就是由一种言语和沉默的关系而构成的。它是从没有生机的王国里解放出来的物体自由的呼吸。在这里,沉默的言语成为事物的纯粹强度,它对抗着文字与符号那缺少生命活力的阐释。 我们几乎都意识到,无论什么事物,只要它想通过言语表达出来,都会受到言语的背叛。于是,沉默诞生。沉默并非是言语的脆弱,它也不是话语的缺失,沉默是在其更为原始、神秘的领域之内的一种振动和共鸣的话语。在某种程度上,沉默恰恰是言语和意识的肥沃土壤,是言语的力量所在。 在沉默中,话语可以延伸至最深、最远的地方;在沉默中,话语悄无声息地被原始的气息所充盈。 任何话语都无法独自存在—— 除非依靠它自身的沉默。沉默是话语或者言语诞生的内在场域,沉默反应了内在性的言语。也就是说,言语始终处在沉默之间,言语给予沉默的是不知其自身意义的一种经验表达,这种表达恰好是为了让经验纯粹地显现出来。然而,经验从来都不是言语的本质,言语的本质是需要从它们之中存在的一种必然性联系的沉默中去寻找。 梅洛-庞蒂在一篇研究笔记中,就言语与沉默之间的关系也有所思索,他写道:“应该有一种沉默,它在人们认识到言语包裹着心理重合声称的那种沉默之后包裹言语。这种沉默会是什么呢?就像对胡塞尔来说还原最终不是先验的内在性,而是世界论旨(Weltthesis)的揭示那样,这种沉默将不是语言的反面。” [11] 从庞蒂的话中,我们不难理解到,假如产生自沉默的言语能够在沉默中找到其自身,能够使沉默不再是其反面的话,这是因为,沉默在语言与经验之间存在着一种密切的交流。 就哲学来说,它的语言无疑与沉默的经验有关,但经验绝不构成哲学的特征。相反,哲学是暴露在沉默中并且没有任何特征:一方面它经受了无名的状态,另一方面它没有在这个无名中找到自己的名称。沉默对哲学而言,绝对不是一个陌生或秘密的词—— 相反,哲学的言说完美地隐藏在它自身的沉默中。这就是哲学的悖论—— 哲学是一种必须言说语言的言语。 言语只在沉默中生存,所有我们投向他者之物,最终都会萌生于绝不会背离我们的无言的国度。正是在其中,人以自身的沉默回应了言语产生之前的状态。 在一切言语的内部,都通往最深邃的内在,通往那永远之沉默。如果我们作一个形象的比喻,那就好比在给果实削皮的人眼里,言语是果皮而沉默是内在的核;也就是说,只有里面的果肉,那带有原汁原味的,并且带有时间质感的沉默才是我们所需要的。 在一切沉默之处,向言语发出的呼唤并不是言说的本源—— 它既不说话,也不隐藏,而是等待—— “停止之处”的大海,那片停止的大海,与其说是沉默的,不如说是无穷的话语,它随时等待着言语的奇迹。   塞·托姆布雷《玫瑰》系列作品,2008年  书写与言说 当言语处在一种极限的状态之下,总会出现许多令人意外的话语鲜花;言语似乎是在没有奇迹的地方诞生奇迹,在看起来毫无所获的情况下却给予了书写的希望和馈赠。 这让我们意识到,言语的自我实现,是在界限处与语言相呼应的对立面和对语言进行明确否定的沉默中实现自我的。当语言活动抵达其界限之处,这一界限构成其外部并使其与沉默相对。这时言语停止下来,或者说言语让言说变得结巴,它在其自身沉默的步履蹒跚时,视觉和听觉开始孕育而生。 我们应该想到,在这个点上,书写应当大胆打断流畅和清晰的语言,重新引入看得见和听得见的沉默—— 这就是书写。在书写中,说话者的言语就像听者的沉寂一样是主动的,即说是为了听。书写是一种言说沉默的行为,它的目的是为了让书写本身得以阅读、得以聆听。 当我们阅读或从沉默中聆听这个文本,如果文本不能从沉默中发掘这些必要的话语,那么它还能表达什么呢? 维特根斯坦在1919年写给芬克(Ludwig von Ficker)的信中,谈及他的《逻辑哲学论》时写道:“在我的书里,我以保持沉默来归置所有的东西。” 沉默,是理想的一种包容状态。保持沉默,在任何情况下,都是我们每一个书写者想要的。 书写的行为就是对沉默言语的肯定,是用我们共同的话语表达出来的喃喃之声,是在我们身边打开源源不断的一股永不枯竭的源泉。它仿佛对书写者说:我把所有的字词的秘诀都泄露给你。 书写的秘密取决于沉默的前奏,取决于字词的自动涌现,取决于不限说的图像的场景。这样写出的书,就是沉默处的秘密,犹如原始的岩洞、沙之书的语言。 语言更多的不在于所说出的内容,而是用没有说出的秘密去表达,透过外部和自身潜能去表达。对书写者而言,在言说中生成新的语言,这才是书写的使命。然而,语言的生成又是无法掌握的,因为词语在时间中产生,而言说是以这样一种方式进行:在那已经说出东西的背后还永远存留着尚未说出的东西。 书写无法穷尽任何东西,所以书写者只能退而求其次,寻求在其写作中让语言和言说各自让步达成一种妥协结果,但两者之间是什么力量在居间调停和联系着呢?或许它就是来自其沉默的强度—— 沉默便是联系。 沉默位于物与物之间、人与人之间、语言与言说之间。如果一位书写者能把握好字词与字词之间的距离,那么他也就确保了书写与言说的沉默联系。沉默长久以来也是最初和最后之书的联系,它们之间拥有无尽的默契,而默契恰恰是建立在沉默之上。 我们想到任何书写都试图解开一个沉默之结,呈现一个未知之境域。 书写就是铭记下来的沉默,它既是深不见底的深渊,也是远在声音之外的山巅。 可是,书写的目的是否只是为了让那样的沉默出现?如果没有和沉默相遇—— 它会发生吗? 作家的书写会不会只是为打破其沉默的沉默语言?在本质上,书写的确是某种与沉默背道而驰的沉默的行为。对作家而言,该行为意味着在他的书写中摸索,直至沉默的门槛,在那儿,一个出人意料的崭新世界从沉默中浮现,如今他必须承受为呈现沉默的字词而让自己迷失在其间的风险。 书写的风险来自对字词的使用,字词既是风险也是沉默,因此,在书写中,作家在检测沉默,而沉默也带着作家自己字词的风险而书写。 书写,在不沉默的情况下就不可能进行,也就是说书写必须与沉默携手共进。书写,在某种方式上就是巴特认为的使自己“死一般沉寂”,变成某个连最后的遗言也拒绝的人。书写,从一开始就是将这种最后的辨驳提供给他人。 如果说作家是话语的人质,那么话语却永远是沉默的见证。当话语在沉默中得到表达时,这也许就是写作。写作就是极力穷尽自己,让自己的那个他去言说;写作就是全力把话语逼进死角,让沉默直接言说。 所有的写作都在呼应沉默—— 在白纸黑字中继续下去。然而对一个写作者而言,时刻保持警惕是有必要的,因为沉默一旦成为他“风格”的时候,沉默注定便堕落了,变得只剩下沉重的压抑,这便是面对沉默的写作挑战。 相信每一位作家都感受到,写作遇到的挑战就是如何去表达沉默而不刻意形成风格,如何在沉默中营造着自己与沉默之间的冥冥之联系,并把这种联系当成写作的秘决。我们都能感受到,完成了的艺术品是沉默的,但它能直接而清楚地向观看者或阅读者表达,这是因为艺术品以一种无言的力量展现。每当我们把目光投向它,我们的心灵都得到充盈和增长。 就像济慈塑造的古瓮,每当我们把目光投向它,古瓮的沉默就得到强调—— 它好比一个“静寂的处子”,“受过沉默和悠久抚育”的生命,并且它在漫长的时间中能持续让我们的心灵和灵魂得到提升和净化。 当然,我们可以说所有的艺术都是来自一种沉默的呼唤,来自一种沉默的呼应。它们之中具有一种共同的特征:画就是沉默的诗—— 画用形象诗意地说出一切。即使对绘画来说,“是”未被说出,它也在那里,它无法解释,但它通过图像暗示着一个沉默的、无法言说的“是”。 图像是言说的沉默,它必然先于话语而存在;正因为如此,图像才更加令人着迷和激动不已。对我们而言,心有灵犀是不需要付诸言语的,也不需要过多去解释,一切尽在不言中。我们懂得不被解释的东西,被完美地包含在不需要解释的东西之中。不解释,但已妙悟于心,反之亦言,妙悟何需多言?不着一言胜多言,这大概是艺术的魅力所在吧! 艺术就是这样无需讲话却在言说,无需讲话却已经表达了—— 它是沉默,也是无限。我们想到,艺术的无限性在福楼拜那里,不需要经历黑格尔所谓的自我展示。相反它经历的是其生成—— 不可见,它代表了书写最无声的赞同。 最终,所有的书写都从沉默转入到认可书写的沉默。从沉默到书写再到书写出的沉默,沉默注定永远是有待书写的动力。 如果说福楼拜的写作包含着一种沉默生成的法则,那么马拉美的写作就预定着一种真正的沉默美学。正是马拉美把这种“沉默美学”无限推延,让缺席与空白在形而上学层面上得到无限的延展,才在现当代诗歌、文学与艺术中,继续保持着对一种沉默美学思想的无限探索。 如果说文学与艺术永远是现时的,它是用文字与图像的方式来表现出可能正是我们曾经历过的特殊情况,那么它在某种程度上就审美而言,也就更加“沉默”。 不去表达的“表达”是纯粹的;同样,无话可说的“说”是真正的说。假如真的没什么要说,又想说出些什么呢?对我们而言,无话可说是一种愉悦,也是一种权利,因为无话可说恰恰是形成某种值得一说的条件,罕见和稀有之物就是在这种情况下被说出来的。 在现实生活中,没有人曾好奇人为何会言说个不停。有人说,人是为言说而活,这话倒是不假,然而人往往忽略了人的言说是带着极强的目的性。当我们深入思考言说的本质时,就会发现—— 一切言说都是说教、命令、引诱、挑衅;一切言说都带有它的意志,从其本质上说都是暴力或软暴力。像唠唠叨叨、不厌其烦的贝克特就明白这一点:言说的极限是沉默;沉默的极限是喃喃自语;喃喃自语的极限是无从言说。 现在,我也到了以沉默代替言说的年纪,我是如此地明白贝克特、辛弃疾们的苦衷:“而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋”! 作家们虽自言自语却持守言说—— 像贝克特那样,他无法言说,必须言说。我们都明白,假如一个作家不能再继续言说,那么也就意味着他的写作生涯就此结束了。所以我爱贝克特这位喋喋不休的老屌丝,当然我也喜欢“喋喋不休的文学老贵妇”—— 普鲁斯特,他们永远是我欣赏和学习的作家。 我们都知道诗人、作家面对语言的问题就是言说的问题,而言说是向陌生处进发。要言说就必须摧毁熟悉者,但面对陌生者,言语失效了。因此,贝克特明白言语只能在沉默或疯癫的语词深处发出它的喃喃自语,这也许是闻所未闻、无法阻止的书写者的言语的无尽回响。 持守言说——言说;无须言说—— 沉默。好吧!那就让沉默喃喃自语,让沉默寄身于精神中言说。 言说的最高境界是在它不说话之处,它已经在说话了;在它停止说话时,它仍在继续。诗意点说,那是寂静在这种语言中自言自语。 提倡沉默,但我们要相信自己仍有能力说话,哪怕表达不出什么,话语仍在保持着我们的生命状态。生命因话语得到长青;生命也因话语走向枯萎。 瞧,那位先知什么也没说,他只是不时地探察沉默的脉搏。他所要求的是听从沉默,但是沉默所要求的是他继续言说—— 在无声中言说。 事情总是这样,当人们让语言言说的时候,语言往往回到了一种“无言”的状态,这样的“无言”状态无论如何是一种语言,它是将语言释放却不言说的一种语言。语言,只有当它在它自身之前,或从它自身之中挣脱时,它才能言说—— 在沉默的边界,在思想的沉重的解体中言说。  塞·托姆布雷《无题》  文学与沉默 设法言说沉默就是意味着不刻意说出任何东西,让沉默去激发最大的言说乐趣,这是文学最悖谬和吸引人的地方。 客观来说,文学的沉默,不是真正的沉默;文学所谓的沉默是在解体与互相渗透的对抗中产生一种差异性言说,这种言说是从话语到它沉默的背面转移,它对于今天的我们而言,就是文学本身。 这种沉默的多样性的转移或上升是一种巨大的文学财富,它蕴含着一种纯粹和感性的神秘化,它处在一种纯粹性的无意识状态之中。 我们意识到,在文学文本中不能明确说出的东西,一定暗藏着语言中的另一种语言。这种语言常常处于一种潜在的沉默状态,它属于无意识的感性话语。在后现代思潮揭开文学大写的无意识话语中,我们开始专注无意识的沉默或者侧耳细听其无限的低语—— “若没有低语,话语就不能讲话”。[12] 对福柯来说,文学就是窃窃低语,它是纯粹的言语倾吐,是事物与意义的静默无声;文学是为了说出事物各种线索的蛛丝马迹的文本。 事物的沉默既是文学的起点,也是它的终点。本质上,文学不是将语言与沉默撕裂开,而是将它与失去活力的意义,与那个被说了无数遍的、与那个被反复命名的、又不断撕裂开来的语言文本。 语言即文学,但语言为了成就文学,首先必须避免那些无用的讯息和语言自身那种致命的陈词滥调—— 为了说,它宁可什么也不说。布朗肖就指出,文学即沉默,不能为言说而言说。 文学本身的形式或者说它的言说应当是音乐的沉默语言的“寂静的”模仿,是对思想节奏的把握,它是铭刻于内在生活和外部意象的象形文字中,是对一切神秘事物话语的反复和不断的誊写。或者借用易卜生的意象:用锤子一敲,沉默的矿石就开始了歌唱。 伟大的文学是否都是出于让我们在其作品中听到这番话语而渴望比沉默更加沉默,以使我们的听觉更敏锐、更臻至完美呢?的确,一部好的文学作品,对于深入其中的人来说,是一种听觉享受,是一段沉默而丰盈的心之长久停驻。 对任何一部作品而言,沉默是它最丰富的话语,而话语的性质是无人称的,它是在人身上不说话的东西的话语,是秘密、绝望或欢快的话语。作品想表达什么?有什么东西总是避开了作品的语言?答案很可能,只有作品自己。 诚如布朗肖所说:“当作品没什么可说并消失时,此时,作品趋向成为作品的话语。在消失的作品中,作品欲说话,而体验成为对作品的本质的探求,成为对艺术的肯定,对渊源的关注。” [13] 体验是作品可能性的全部,因为在艺术之所是的表达中,作品和它的语言是一样沉默的。然而,沉默不是为了刻意的隐藏,而是为了在更高层面和更高意义上进行表达。假如艺术不去启用沉默的纽带,那么人们和作品之间的体验就得不到交流。 艺术可以虚构一切,包括虚构作品,唯独虚构不出沉默,相反,是沉默虚构艺术。艺术是作品最初之沉默,而沉默是由缪斯的话语构成的。我们可以大胆肯定,文学是沉默的—— 它之所以言说,与其说是某个作家主观主体的作用,毋宁说是缪斯将它的话语释放。 对一个作家而言,他如果减少自己的主观意识,那么他也就能更好地继承了缪斯的话语,并感受到话语给他带来一种无与伦比的言说满足和快乐。 话语扶助沉默,缪斯扶助话语。缪斯是沉默的话语和所有话语的沉默—— 她既为沉默三缄其口,又为任何话语口若悬河。所有的言说,都承受着在沉默的创造中人类的独特与孤独。我们的孤独与沉默是相通达的;没有沉默的协助,孤独将是没有深度的。我们若想思想有深度,就必须在孤独的内心深处筑起一座沉默的塔。 当我们需要自我言说时,就先要保持沉默,因为沉默是为了更好地言说。这一点诗人比我们体会的更为深刻,他也更能感受到缪斯沉默的诱惑,又能在沉默的言说中寻求其话语的庇护。 一切皆因沉默,一切尽受庇护—— 话语与隐藏。这让我们不由的想到,在《奥德赛》中,吟游诗人唱着无尽的歌谣,他以此追随着奥德修斯的踪迹,让奥德修斯进入他自己的史诗中—— 在其沉默时说话,在其隐藏时揭示。吟游诗人就是以这种吟游的方式,走向口述的表现形式的极限,从而让他的史诗到达言语的沉默之岸。 我们想到,当诗人用沉默找到另外一种言说和表现形式,能够到达“言语停止”的那一点,就如同T.S.艾略特在《烧毁了的诺顿》(“Burnt Norton”)中提到的: 言语或音乐才能达到 静止,犹如一个静止的中国花瓶 永久地在其静止中运动。[14] 言语在静止中运动、行进,直到它到达沉默之岸,即言语停止之处或空白之页,就像湖泊一样表面平滑、波纹粼粼,然而在湖泊的深处,言语在等待着。这时,诗人深深地沉下去,沉入湖底,在那里静静地等待,他就体会到那种灵感到来之前是枯竭,正如完美之前是空虚一样的沉寂的感受。 诗人明白,沉寂里孕育着果实,一如虚空中产出世界,而那无名的湖泊便见证了诗的诞生。我们毫不怀疑,诗歌是诞生于沉默和含混的表达之中,诞生于言说的不可能之中,但是诗歌始终坚持不懈地追求着把言语上升为一种澄明的状态,并重新把语言恢复为一种完全的整体。诗人把所有的一切都变成了语言,特别是对“无”、“空”和“沉默”更是重视。 我们都知道,马拉美所有的诗歌抱负就是为了实现一种不可能性,那是一种《般若波罗蜜心经》箴言中那些身相矛盾的论点的抱负:使“无”具体化、给“空”命名、为“沉默”正名。 沉默是诗歌始终要去面对的,就像诗歌的任务既是呈现沉默又是克服沉默,以此同时,诗歌也把语言推至更内在、更赤裸的言说状态。 诗歌中的每一次言说,都是质朴地蕴含在一种柔韧而沉默的载体之中。 让我们不再质问诗歌想表达什么,诗歌什么都不想说,它只是表达沉默。它用消失与显现、空无与充盈的转换节奏来表明言说的行动。在行动中寻找言说的技巧,将白纸上的书写擢升至星空的高度。它犹如星辰永远在显现与消失的夜空中,令空间沉默的永恒化为一个世界,这就是马拉美的诗歌境界,它近似无限空间的静默。 用马拉美的话来说是:诗的智慧精华隐藏而且就保留(或产生)在像岛屿一样分布在白纸的空间中—— 对有意义指向的沉默把控和诗本身一样具有韵味。 沉默是诗或文学建立在一种相互慰藉和相互保护基础上的默契。 这样当我们面对苦难,诗或文学也有能力用自我保护性的沉默抵制它自我展开所带来的绝望和痛苦。 早在150多年前的克尔凯郭尔就对文学提出警告:“个人不能帮助也不能挽救时代,他只能表现它的失落。”出于无奈,作家只能保持沉默: 即使寒风带着它镰刀般的沉默奔走 我也不会在这里啍唱空洞的古老歌谣 如果这地面上雪白的颤抖否定 一切遗址拥有虚假风景的荣耀 [15] 鲁迅在《野草》中也写道:“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。” 我们明白,作家之所以保持沉默是为了维护语言的纯洁性;因为沉默,在绝望和痛苦煎熬下的沉默是文学不表达的表达。 这个问题尤其在卡夫卡身上得到体现—— “沉默的问题用最激烈的方式提出来。” [16] 换言之,沉默暗藏着无声的反抗和挣扎。对于卡夫卡,甚至包括策兰的文学和他们特有的沉默美学思想,我们需要把它放到犹太人的情感与欧洲语言文学的语境脉络中去理解,在此就不进一步展开了。 如果把诗视作对堕落之言语的抵抗,诗便像极了沉默。除了像卡夫卡、策兰,在兰波那里也同样如此,诗与他著名的缄默有着同样的本质。诗歌创作活动在本质上是源于面对话语重要意义的绝望,源于诗人对沉默的无限威力的认可。 诗人无话可说,而诗人正在说它,这就是诗的悖谬之处—— 每一位诗人都需要这种充满矛盾与张力的表达方式。如果我们能充分领会诗人的悖论手法,那么我们也就做好了准备迎接“诗歌沉默”所表达的谜一般的终极美学思想。 客观说来,诗人表达沉默并不是被解读为对其诗歌的否定,相反,在某种意义上,我们应该把它解读为是对诗歌的展开,是使诗歌逻辑或思想得到自动延伸。我们可以把里尔克的诗理解为,什么都不说的诗,它仅仅是在诗歌自动延伸的意志中表达了他自己的沉默。我们可以找来他写于1921年的一首彩蛋形状的小诗: 静 意志 已如此巨大但更大的心脏; 正在空间长大并永远宣扬 那沉默: 之光。 [17] 这首诗最后将沉默作为最高形式的颂扬表明了象征主义的传统。它运用听觉、视觉在空间概念上的联接和转化关系,将寂静的现象与光视为同一。诗的魅力就在于将彼此信赖的现象融为一体产生沉默,给人一种“一”的原初的纯粹感受。 哦,纯粹的沉默!不是来自所知、所闻和重复的沉默,而是来自古老的沉默和已经忘却的原初的沉默。诗歌或文学就是遵从这种古老的诺言,就是不断地激活一个时代。它在它自身中将沉默不言,也在自身的沉默中极力反对自身的美德,热衷于自身的解体,奉迎一种几乎还未说出就已经消失了的言语,它总已注定要沦入沉默,并承担这种来自它自身的沉默。正如布朗肖所言:让言语所激活的文学致力于它的本质,也就是:消失。或许,它也总脱离规则,外在于规则,超出了掌控—— 它有待重新征服,有待再次沉默。  塞·托姆布雷, Lepanto VII, 2001  沉默的思想性 从来沉默,却无关于沉默;无关于沉默,却从来沉默。 世上任何明确的肯定都是站不住脚的,总得要加上相反的肯定—— 即“是”和“不是”,因为反论是事物表达有充分根据的唯一方式。 我们每一次的言说都是在“是”与“不是”之间,反复诉说我们的沉默—— 沉默我们的诉说。 当人的诉说穷尽话语时,就直面沉默,而沉默后的话语,便是人思考的话语。 每当一切道尽,就恢复沉默,这时只有沉默在说话,它诉说着过去的往事,同时也泄露话语的未来。 “已言说之话语的历史无存,唯有沉默的历史始终存在。” [18] 话语向我们反复诉说它的历史,它指引我们重返源头,在那儿,新生的话语将在沉默中酝酿。 为了沉默,我们必须少说;少说是为了不再让话语沉沦。 虽然话语是我们的呼吸,但只有沉默才是我们的真理。我们的话语从未令我们感到安全,而沉默总是给予我们力量。一旦人受到外部侵袭时,我们所用的盾牌并非话语而是沉默。 请让我们藏身在沉默之中成长,在沉默中打开自己,这沉默使我们伸展得比任何想象得到的空间都开阔。 在这个空间里,我们要解开一个谜,要认出一个名字,只能以这样一种方式—— 通过不可逆的延展沉默取得优势来实现永恒—— 那个在时间流逝中延续着的沉默,它没有穷尽时间。 哦!我们本该想到,生与死也同样渴望在时间中延续,是永恒将两者联结起来—— 它们在沉默中言说自己。 在时间的长河中,在黑夜的拐角处,在梦想所抵达的诗性天地里 —— 生与死找到它自身的宁静。 那穿越的火和流淌的水啊,为什么你沉默不语。 我们在虔诚的等候你的到来,并愿意你穿透我们全身,使我们变成风、黑夜和星辰,住进辽阔的寂静。 在那寂静中,如在睡眠里,生与死皆超然世外。 如果说一切的存在皆源于虚无,那么随之而来的是沉默的节奏;而沉默的节奏,却意味献身于纯粹的行动—— 纯粹的爱。我们不由得想到,恰恰是出于这种沉默的爱的力量与激情,一位母亲才在黑夜里久久地守在摇篮旁。 爱是不需要言语的,爱在沉默中显出它昭然的无私境界。因此对人类而言,沉默是目标;真正的沉默,不是喑哑,是内心的沉默充盈着某种东西,我们希望知道它是什么—— 而它是爱,是沉默。 在沉默中,一切答案都被沉寂深藏。我们苦苦追求的知识和真相也是在沉默中获得,用老子的话来说:道是不可言传和不可名状的。可以名状的道,不是绝对的道;可以道出的名,不是绝对的名。 “道”是被沉默的私密性遮蔽的道。“道”在沉默之中,“道”在我们的上面和前面。它知道我们会赶上来。现在,我们是通过距离看到“道”,听到沉默,从而认清我们自己。 由于沉默,人看清自己;由于沉默,人在说话。人正是在沉默中得以忘怀和安宁;人正是在沉默中学会如何正确使用语言。 使用语言和制造语言都需要小心,因为语言一旦过度指称和解释,就会淘空世界或者让世界变得狭窄,让我们陷入囹圄之中。里尔克发觉:我们身处的语言之家并不十分可靠,那是在被解释的世界里。 语言的确并不可靠,里尔克意识到这点,兰波也同样意识到,所以他便放弃语言选择沉默,把行动提升到语言之上。总而言之,语言的丧失需要行动来补救。我们都知道,知识考古学家最重要的工作便是从书籍里寻回那些丧失或者缺失的沉默的语言,并重新做出阐释,以便为当下注入一种新血液,从而使人类仍然保持在一种健康的语言状态之中。由于诗人的敏感,作为某种语言或作为有生命之物的语言,才得以本真地保持沉默,正是在这种沉默的行为元素下真相昭然若揭,人类如饮醍醐。 作为构成沉默的行为和元素,包括可视的沉默和可听的沉默,诸如中国的禅宗、古琴和书画等等;在西方诸如维特根斯坦的语言哲学、卡夫卡的小说、策兰的诗歌、贝克特的戏剧和散文、韦伯恩的音乐等不一而足。然而,沉默因凯奇变得广为人知和更为重要,并发展为一种艺术审美。正是由于这些哲学家、诗人、艺术家和音乐家的存在,重估沉默思想成了现代精神里面最有原创性的一种行为,这一行为既松开他们自己,也为我们打开强加到我们身上的禁锢。 如果说凯奇是沉默行为的艺术家,马拉美是沉默诗学的诗人,那么维特根斯坦则是沉默美学的哲学家。正如他自己宣称:不可言说的意义高于可言说之意义,也因此高于所有可能之真理。 我们确信,正是由于不可言说之沉默,召唤着人们进入存在的经验中。对凯奇而言,沉默不仅仅是一种构成元素,它更是一种“大自在”,它不是无声,而是声音的自行其是。正是由于这些艺术家、哲学家和诗人对沉默的认识及主张激发着新的行动,变成一个不断松开自我,削弱自我控制和自我主观意图的实践,而这一实践正在为我们在通往未知疆域的道路上指明了方向。 未知向来善于谛听沉默,尽管世界依然静默如迷,但仍有新的发端、变化现出。然而对人类而言,我们知道的却是有限的,人所谓“知”,也总是“一无所知”。苏格拉底和圣约翰就践行了—— 我们来到世界时一无所知,我们离开世界时一无所知,我们存在就是一个沉默——它超越一切可知。 有一种存在是处于一种有关未知的存在之中,这种存在是沉默的,但它又是秘密地被一个可能的话语所贯穿;人们从这个未知出发,被不停地提醒要重新认识一切。 正是通过保持沉默,人知晓一切未知和已知的事情,也体会到,在纯粹的意义活动之外的话语沉默。显然这种沉默不属于可言说的领域,由于表达的最高价值在于从言语到存在、从存在到言语的往返通道中,言说才能到达或揭示出一种思想秘境。 所有思想的沉默或许只是沉默的思想,思想往往在无言中道出,思想真正要“道说”的东西,乃是一种缄默活动。如果我们从海德格尔的角度上来理解:这种“道说”也接近语言最深刻的本质,语言在沉默中有其本源。语言隐含着的本质或本源,是来自比事物更为遥远的地方;关于这些,人只能通过沉默才能与之相遇。 我们意识到,在源初的思想处,语言只是存在的回声,这一回声便是人对那存在的反应。存在于“思”中的回应就是人类话语的起源,是语言得以展现的源头。 语言,或许那是死亡思考过的,缺席思考过的东西。也许正是因为有这个语言无法把持的思想,我们的思考才得以在语言沉默的边缘一度抵近它,并由此开启了思想中无声的寂静和广袤的空间。 由于所有的思想都是从无限中获取力量时伴随着原初的沉默,所以我们要把在思想领域之外发生的事情引入到思想领域之中,使思想的独特性在其自由中始终敞开和保持生成。 世界万物的生成行为都是静默无声并在沉默中逐渐成形,当我们注意倾听生命的沉默脉动,万物都以自己的方式自由生成并深感安逸。因此我们确信,一切新的诞生之物都属于对沉默的致敬,沉默的思想—— 在其精神中照亮自身。 我们想到,在夜中,一颗星星因光的缺席而点耀,那是一种对永恒的共同渴望,它是人灵魂中沉默精神之火花! 人是通过对沉静的仰望,我们的精神或者思想才能集中精力朝上一跃。我怀疑,人类每一次的飞跃都是朝向沉默的回归,我们所有的思想及审美的诞生皆来自这种沉默。这是坚定的沉默,在这沉默中,人获得某种胜利并不只是依靠一种单纯的才能来完成,它必须通过一种运动,人类才能获得一种与世界相适应的人性。  塞·托姆布雷《玫瑰》系列作品(局部),2008年 为什么敏感的灵魂总会陷入沉默?因为它在沉默中有助于我们保持自我追问和保持着对思想使之敏感的沉默有更好的回应。而且,也有利于我们在某种思想观念所定义的体系之下,确立起一个可能的立场,去开启一个空间—— 在这个空间中,我们可以正确审视和考察思想观念上的沉默审美。 我们甚至要在未诞生它之前便担起责任,就像责任要我们做出保证一样,成为要诞生之物的担保人和守护者。因此,为使诞生之物更易被接受,保持沉默是必要的,而且是必须的。 这是在呼吁我们对任何新生之物负责么?是对其未来负责么?这一未来无非是我们正在经受考验之未来,而这个未来已经显示在我们对沉默美学的思考与有待进一步的实践之中。 2022.7.20 于北京 小堡 注释: [1] 海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映 等译,生活.读书.新知三联书店,2006年,第192页。 [2] [7] 阿甘本:《语言与死亡:否定之地》,张羽佳 译,南京大学出版社,2019年,第117页,第156页。 [3] 阿甘本:《什么是哲学?》,蓝江 译,上海社会科学院出版社,2019年,第5页。 [4] 海德格尔:《路标》,孙周兴 译,商务印书馆,2000年,第364页。 [5] 里尔克:《里尔克诗全集》〈4〉,陈宁 译,商务印书馆,2015年,第337-338页。 [6] 贝克特:《贝克特全集:碎片集》〈22〉,曹波 等译,湖南文艺出版社,2016,第70页。 [8] [10] 雅贝斯:《问题之书》〈上〉,刘楠祺 译,广西师范大学出版社,2020年,第235页,第069页。 [9] 雅贝斯:《门槛.沙》,刘楠祺 等译,广西师范大学出版社,2019年,第465页。 [11] 梅洛-庞蒂:《可见的与不可见的》,罗国祥 译,商务印书馆,2016年,第384-385页。 [12] 福柯:《词与物:人文科学的考古学》,莫伟民 译,上海三联书店,2017年,第129页。 [13] 布朗肖:《文学空间》,顾嘉琛 译,商务印书馆,2003年,第238-239页。 [14] T.S.艾略特:《荒原》,赵萝蕤 等译,北京燕山出版社,2006年,第180页。 [15] 马拉美:《马拉美诗全集》,葛雷 等译,浙江文艺出版社,1997年,第112-113页。 [16] 斯坦纳:《语言与沉默—— 论语言、文学与非人道》,李小均 译,上海人民出版社,2013年,第140页。 [17] 瑞安(Ryan.J.):《里尔克.现代主义与诗歌传统》,谢江南 等译,上海人民出版社,2011年,第262页。 [18] 雅贝斯:《腋下夹着一本袖珍书的异乡人》,刘楠祺 译,广西师范大学出版社,2022年,第058页。  陈蒙 Chen Meng 1977年生于广东,现居北京小堡。 艺术家,艺术评论人。从事现当代艺术、文学诗歌创作与研究、专栏随笔及艺术批评策划。 研究方向:当代艺术理论,及现代、后现代哲学与美学。 原标题:《沉默的美学 | 陈蒙》 阅读原文 |

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |