与“鱼窝”同途殊归 |

您所在的位置:网站首页 › 歼7是什么飞机 › 与“鱼窝”同途殊归 |

与“鱼窝”同途殊归

|

引进米格-21战斗机的40年来,国产歼-7走过了一条艰难曲折的发展道路。由于我国的具体国情,使得歼-7虽然和米格21起源相同,但却呈现出完全不同的发展结果,可谓“同途殊归”。 落地生根 从1961年引进米格-21开始,到20世纪70年代末歼-7II出现之前为止,这个阶段歼-7的发展“步履维艰”。由于引进米格-21之后不久中苏关系公开破裂,使得大部分对于仿制极其重要的技术资料并未交付沈阳飞机制造厂。当时中方仅有最早交付的几架原型机、一批散装部件和少量错误百出的资料文档。沈飞被迫进行“逆仿制”,即通过拆解飞机、测绘零件,再自行编制文档,据此进行仿制。这对一个立国不到20年、航空工业基础极其薄弱的国家而言,难度之大可想而知。加上当时普遍存在的急躁冒进情绪以及“文革”的影响,使得歼-7的仿制工作进展极其缓慢。 1966年,进行维护中的歼-7“0002”号原型机

1964年2月,在沈阳飞机厂利用进口的米格-21部件开始装配整机。同年7月首架“62式”试飞成功。11月20日仿制工作全面展开。1966年1月17日国产化的歼-7由试飞员葛文墉驾驶首次试飞。到当年4月底,我国就制造了12架歼-7战斗机。在这段时间里,试飞中的原型机前后共完成29个起落,飞行速度达到了马赫数2.02。 歼-7原型试飞员葛文墉(左)

我国最初生产的歼-7由一台WP-7涡轮喷气发动机驱动。该发动机是在苏联R-11F-300发动机的基础上,经多方面改进制成的,不仅采用了新工艺来制造发动机的涡轮叶片和其它重要零部件,而且还重新设计了加力燃烧室和压缩器。后期的发动机,涡轮叶片从31片减少到24片,提高了可靠性,减少了发动机对喘振和失速颤振的敏感性。歼-7原型机于1967年获得生产许可证。 苏联R-11F-300涡喷发动机

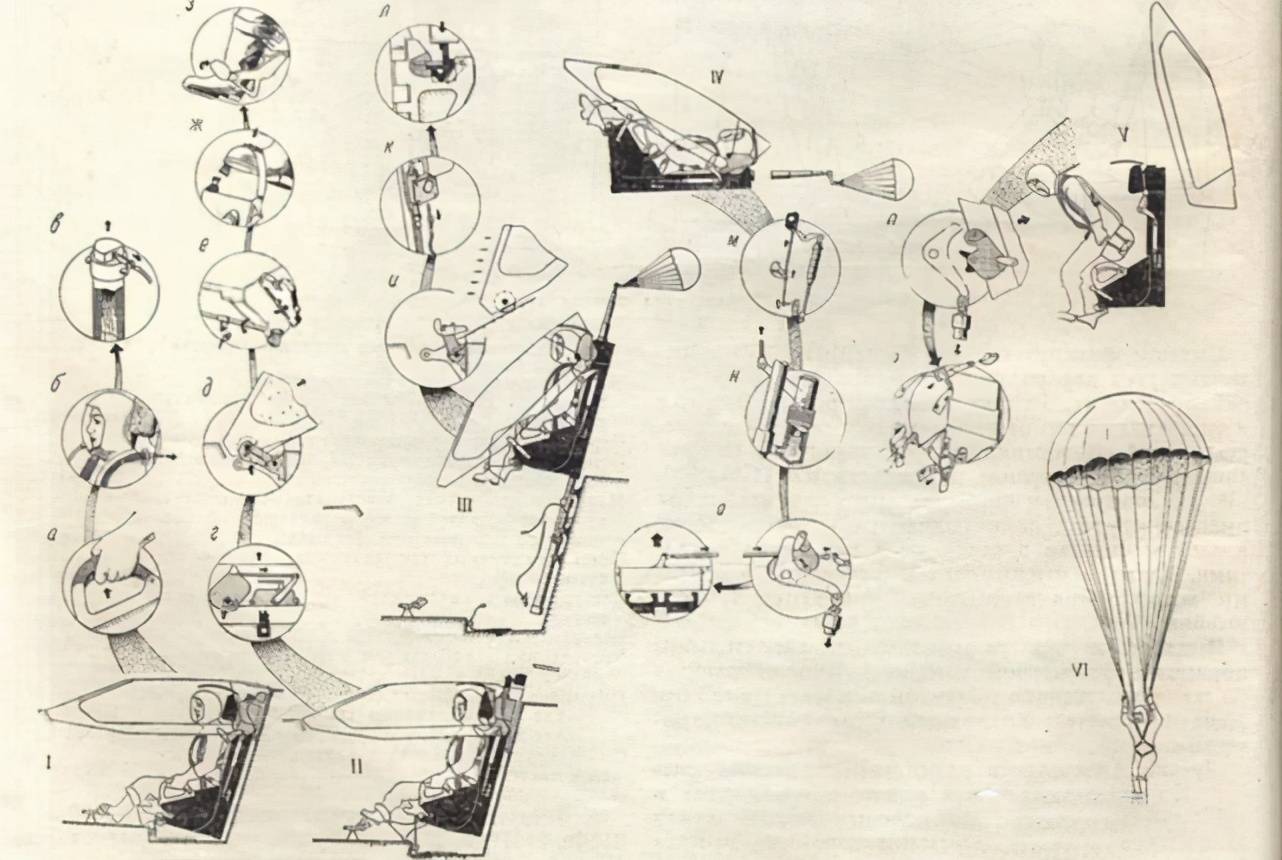

随后,由于沈飞要承担歼-8战斗机的研制任务,1968年8月歼-7飞机转至成都飞机制造厂生产。1969年6月,成飞改进研制的歼-7I首次试飞。这是根据部队使用意见对歼-7进行首次改型设计。由于“文革”影响,这批歼-7制造质量低劣,且原型机带离式救生系统成功率不高,故很快停产,生产数量不多。直到歼-7II出现之前,歼-7都没有进行新的改型设计。据国外报道,1979年自卫还击战期间,全国也只有数十架歼-7。当时为了“在质量上也能和越南空军抗衡”,中央军委特意将装备歼-7的部队调往南疆,可见当时中国空军处境困难。 这个时期歼-7主要的生产型号包括:歼-7原型:国产化的米格-21F-13,昼间防空型,是第一种装备空空导弹(AA-2“环礁”的中国仿制型,编号“霹雳”-2)的米格-21改型。采用机头进气,具有3级调节的三元超音速进气道。主要武器是机身右侧一门30毫米航炮,翼下外挂两枚空空导弹。主要缺点是航程短,火力弱,无全天候作战能力。它的座舱盖和风挡合为一体,在风挡前缘和机身铰接,向前开启。这种设计是基于米格-21F-13独特的救生方式的需要。该机采用带离式救生系统,弹射时舱盖自动扣合在座椅前面,保护飞行员免遭迎面气流吹袭,弹射之后再自动分离。这种方式由于比较复杂,救生成功率低。 苏联空军的一本战术手册上示意的带离式弹射座椅工作流程

1964年11月4日,身着新式航空服,完成首飞任务的葛文墉走出机舱

歼-7I:在歼-7基础上改进的昼间防空型。主要改进是:机身左侧增加一门30毫米航炮;激波锥由3级调节改为无级调节;进气口唇口边沿圆弧厚度半径由0.5毫米增加到2毫米,着陆阻力伞舱上移至垂尾根部。左侧航炮显然是针对歼-7火力弱的缺点而改进的。这种火力配置成了歼-7系列大部分改型的标准配置。阻力伞舱上移,使得放伞时对飞机产生的低头力矩变成抬头力矩,因而可以不必等前起落架接地即可放伞,甚至可以空中放伞,着陆滑跑距离因此大幅度缩短。激波锥和进气唇口的改进则颇为耐人寻味:米格一21的典型作战剖面是以亚音速爬升到10000米,作加速上升转弯,约13000米达到马赫数1.8,以马赫数1.8爬高到19000米进行超音速截击,战斗结束后下滑减速返航。歼-7原型的3级调节进气道正与之匹配:激波锥一直到马赫数1.5前不动作,在速度达到马赫数1.5~1.9时前移,速度超过马赫数1.9时再向前移。激波锥改成无级调节后,可以适应各种速度下的进气调节需要;而进气唇口半径增大,则是为了改善低速下的进气特性。这两项改进对于激烈的高亚音速空战很有用。当时我国空军需要一种制空战斗机,而米格-21F-13是早期的昼间截击机,和我国空军的需求并不完全一致,这两项改进是我国为了满足自己的要求而在薄弱的技术水平上进行力所能及的探索。 装备空军航空兵部队的歼-7Ⅰ型歼击机,地勤人员正在给飞机挂载PL-2型空空导弹

F-7A:在歼-7I基础上研制的出口型战斗机。发动机由原来的WP-7型改为WP-7乙型,加力推力从56.39千牛增加到58.8千牛,发动机寿命延长;改装部分机载电子设备;后期产品为外挂近距导弹敷设了电缆。主要出口埃及、阿尔巴尼亚和坦桑尼亚。其中出口埃及的型号后来按照F-7B的标准进行了改进。 枝繁叶茂 从20世纪70年代末歼-7II出现到1990年歼-7E出现之前,是歼-7家族大发展的一个阶段。大部分型号的研制都出自此阶段。 上世纪80年代,批量装备部队的歼-7Ⅱ逐步取代老歼-6,成为空军的新一代主力机型

1978年12月,歼-7II首次试飞。这在歼-7发展历程上可以算是一个划时代的里程碑。当时提出了航空装备研制三步走――“改进一代,研制一代,预研一代”的发展战略。改进一代指的就是歼-7系列。因为歼-7II性能稳定可靠。技术成熟,遂成为日后歼-7家族大发展的基石。歼-7家族中具有重要意义的另两个型号F-7M和歼-7E均由歼-7II改进而来。其中F-7M于1983年8月首次试飞,针对歼-7固有的电子设备差、火力弱、航程短的主要缺点进行了改进,以其较高的效费比成为这一时期最成功的歼-7出口型号。也是此后所有歼-7出口改型的始祖。

在这个阶段,另一个比较重要的事件就是歼一7III的研制。严格来说,歼一7III不应该算是国产歼一7家族的成员,因为它实际上不是由歼一7II直接改进而来的,而是在我国用一小批歼一6从埃及换来一架米格一21MF后。对其加以仿制改进而成的。同时换来的还有一架米格一23,则成为歼一8II研制的基础。之所以命名为歼一7III(以前曾称歼一7大改或歼一7甲),恐怕就是为了给人该机是歼一7II改进型的错觉,以掩盖原型机的来源。不管怎样,歼一7III的出现使得歼一7系列第一次具备了全天候作战能力。 我国第一种两倍音速的高级教练机歼教一7也是出现在这个阶段。它的出现解决了当时空军缺乏高级教练机的困境。当时广泛使用的歼教一6是由跨音速的歼一6改进而来,和两倍音速的歼一7、歼一8操纵特性有较大差别。飞行员由歼教一6直接改装歼一7/8跨度较大。歼教一7正好填补了这一空白,并且直到现在依旧是我国空军在役的高级教练机。

当时由于苏联咄咄逼人的进攻态势,以美国为首的西方国家不得不采取与我国接近的策略以制衡苏联。借此机会,我国引进了一批性能比较先进的航空电子设备用于改进国产战机,同时也引入了先进的西方营销观念,与西方电子厂商合作,将歼一7机体与西方航电设备结合研制出一批效费比较高的出口型歼一7,并取得了迄今为止我国军机外销的最好纪录。 这个阶段歼一7系列发展速度非常快。研制的型号之多在中国航空史上也是空前的,据不完全统计,至少有14种之多! 这个时期的WP-7B和WP-13发动机是两种对歼一7系列乃至歼一8系列都产生重要影响的涡喷发动机。 WP-7B:该发动机利用了专门为歼一8飞机研制的WP-7A发动机的―系列改进技术、结构和机械加工工艺,采用了新的燃烧室火焰筒、新的高温轴承、密封技术和合成燃油。重新设计的加力燃烧室采用了新隔热措施,可免除后机身被烧事故。后机身被烧事故曾经是歼一7/米格一21F飞机普遍存在的问题。改进的WP-7BM发动机上,原来以汽油为燃料的起动装置已被使用煤油的起动装置所取代。诸多改进措施使得发动机减轻了重量,提高了可靠性和可维护性,其大修间隔时间相对于原WP-7增加了一倍,达到200小时。WP-7B标志着我国在发动机研制上已取得了重大的进步。歼一7II及其大部分改型均选用该发动机或其改进型作为动力。 WP-13:虽然有资料认为该发动机系WP-7的改进型,但结合该发动机出现时间及配套机型判断,应该是米格一21MF所用的P-13-300涡喷发动机的国内仿制型。该发动机推力较大,最大推力50千牛,加力推力64.72千牛。通过对压气机和轴承的改进大大降低了发动机的振动水平,在结构材料上增加了钛合金,同时在燃料系统中安装了集成电路金属探伤设备以防止渗漏。这些改进明显提高了发动机的可靠性和寿命。这两个发动机系列以其较好的性能、可靠性和可维护性成为20世纪80、90年代我国空军主力战机的首选动力,对于歼一7后期改型和歼一8II系列改型性能的提高功不可没。 这个时期的各型歼一7包括: 歼一7II:在歼一7I基础上的改进型,曾称为歼一7I改。主要改进有:改用新型“零高度一低速度”火箭弹射救生装置,西方称为HTY-2型,取代原来不甚可靠的带离式弹射救生装置;座舱盖也相应改为独立前风挡和后铰接式的舱盖两部分,这种构形成为此后除歼一7III系列和歼教一7系列外所有歼一7改型的标准构形;配备了新设计的720升超音速副油箱,增大了载油量,扩大了作战半径;改用一台推力增大的WP-7B发动机。值得一提的是该机弹射救生系统1985年连续5次应急弹射均获成功,因此深受我空军信赖。 F-7B:歼一7II的出口型,1982年5月16日首次试飞。改进了电子设备和仪表,延长了机体寿命,能发射法国R.550“魔术”近距格斗导弹,主要出口伊拉克和苏丹。该机的另一个用户是埃及。埃及的F-7B其实是由F-7A升级而来。 F-7BS:首飞日期不详,虽然该机于1991年才露面,但其实是F-7B的简化出口型。该机采用F-7B的机身和国产的电子设备,但取消了平视显示器和其它一些先进设备,翼下挂点增加到4个。该机主要出口装备斯里兰卡空军第5中队。

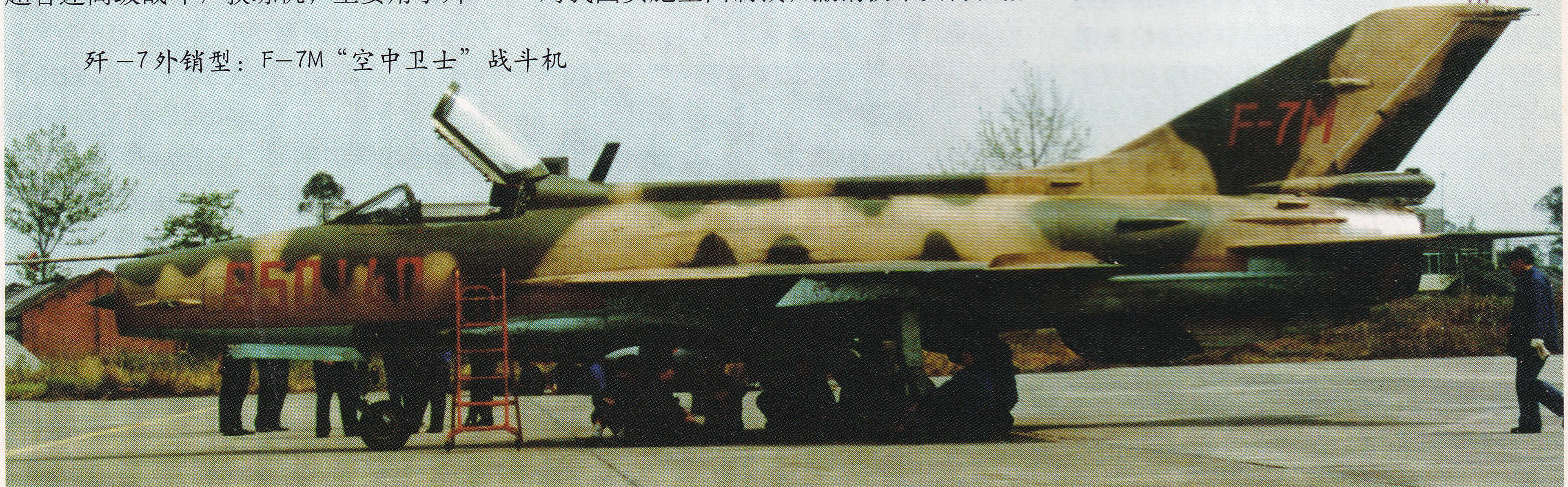

歼一7H:“H”即为轰炸之意,是在歼一7II基础上增强了对地攻击能力的改型。1985年3月首次试飞。该型改用通用外挂梁;改装煤油启动的WP-7BM发动机;主起落架支柱加强,采用无内胎轮胎;改装了发射控制电路。 歼一7IIA:1984年3月7日首次试飞,试飞员余文明。在歼一7II的基础上加装由英国引进的火控设备和国内相应配套设备;将机头空速管支臂缩短,由机头下方移至机头右侧上方,并改为固定式;改进了雷达天线罩;以甚高频VHF天线取代垂尾翼尖。 F-7M:在歼一7IIA基础上发展的出口型,绰号“空中卫士”。1983年8月31日首飞。与歼一7IIA基本相同,加装了1979年5月进口的GEC・马可尼航空电子公司的956平视显示器和武器瞄准计算机、226型“空中巡逻兵”测距雷达、大气数据计算机、多频段保密通讯电台、雷达高度表以及为新增的电子设备而改进的机载电力系统。该机采用了WP-7B(BM)型发动机,改装了防鸟撞风挡,增强了起落架结构,增加了一对翼下挂点,具有发射我国PL-7近距格斗导弹的能力。这种导弹仿制于法国R.550“魔术”I型。飞机结构改进类同歼一7IIA,外观与歼一7II很容易区分。 歼-7M首飞归来时的图片

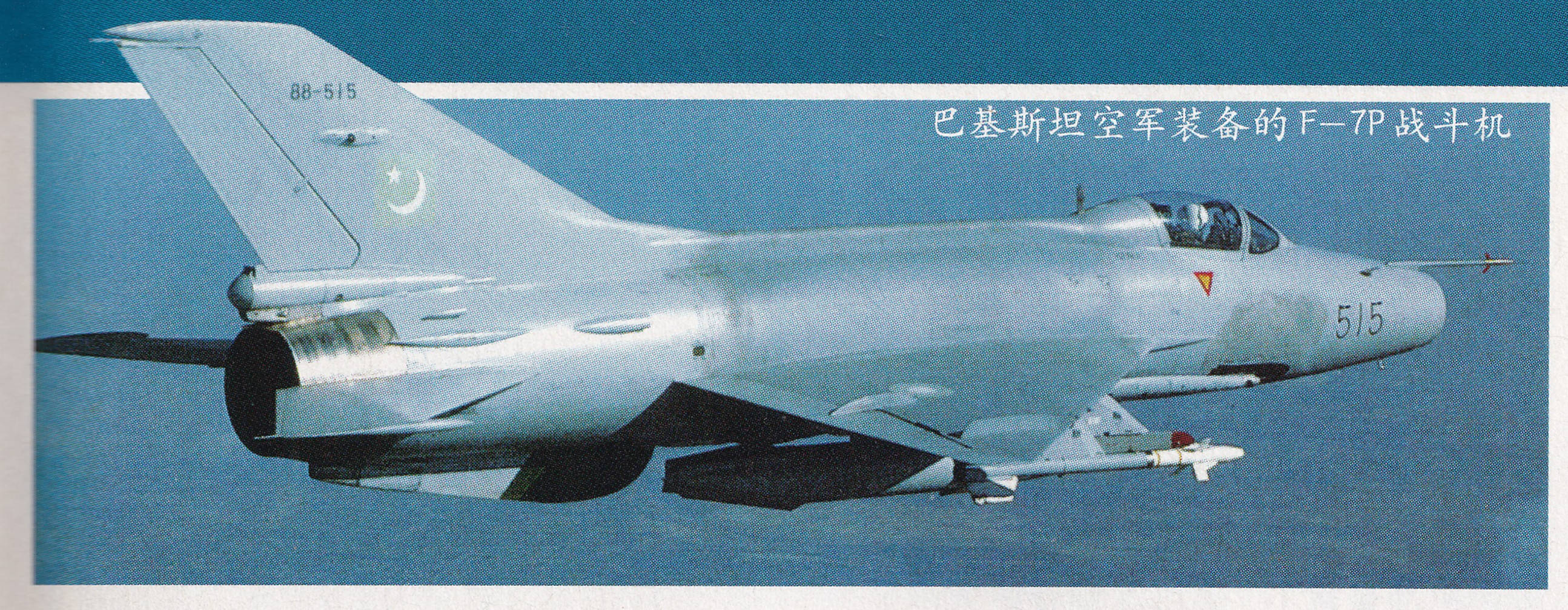

歼一7IIM:在F-7M基础上根据空军的要求进行改进的型号,基本上和F-7M相同,只装备我国空军。 F-7P:针对巴基斯坦空军的出口型,绰号“天空闪电”。1988年6月首飞。该机在F-7M基础上,根据巴基斯坦空军的要求进行了24项改进,包括:操纵杆缩短50毫米,以减轻飞行员手臂疲劳;加装电子设备和后视镜;改进外挂系统,增加外侧机翼挂架携带空空导弹的能力,使总携弹量达到4枚,可以携带“响尾蛇”、“魔术”和国产的PL-5、PL-7近距格斗导弹和多种火箭、炸弹;安装马丁・贝克公司的MK-10“零一零”弹射座椅等。据报道,有些F-7P上并没有改装MK-10弹射座椅,而是装备我国的HTY-4“零高度一低速度”弹射座椅,其弹射速度下限为140千米/小时,性能较好,不但用于F-7P,也用于歼一8战斗机。它有良好的自动分离性能,可利用先弹出的稳定伞快速将降落伞打开。其不足之处是在起飞前必须打开至少11个弹射保险销。巴基斯坦空军共有4个中队装备F-7P,分别是驻拉菲齐的第20、18中队,驻马斯鲁尔的第2中队第1飞行队以及驻米安瓦利的第25中队。

F-7MP:该机是F-7P的进一步改进型。这次改进主要是针对座舱显示和导航系统。新的导航系统整合了柯林斯公司的AN/ARN-147ⅤOR/ILS甚高频全向信标系统/仪表着陆系统接收机、AN/ARN-149 ADF自动定向系统和ProLine IIDME-42数字式距离测量设备。总计100套电子设备于1989年初交付我国,F-7MP则在1989年中开始交付巴基斯坦。1993年,中国又为F-7P和F-7MP订购了意大利FIAR公司的Grifo-7火控雷达,搜索距离达55千米,以替换原来的GEC・马可尼公司的“空中巡逻兵”雷达。 歼一7III:我国仿制的米格一21MF全天候截击机。1984年4月26日原型机首次试飞,试飞员余明文。该机沿用了歼一7II 18%的设计,整机变化相当大。主要改进包括:采用较大推力的WP-13发动机,扩大背脊以容纳更多的燃油;采用J波段的JL-7截击雷达,为此扩大了机头进气口和激波锥;向右侧开启座舱盖,并在舱盖顶部中央增加了后视镜;装备了与F-7P相同的HTY-4“零高度一低速度”弹射座椅;采用在当时国内比较先进的火控系统;改用1门23毫米双管航炮,并配备HK-03D航空照相枪;垂尾弦长加大,以保证前机身改进后仍有足够的航向稳定性;在垂尾中加装了LJ-2全向雷达警告接收机;采用和F-7M类似的4个机翼外挂点,增加了武器挂载能力;采用吹气襟翼;安装新型电子设备等。该机虽然具备全天候昼夜截击能力,但由于气动外形的修改和重量增加,使得机动性反而有所下降,机内燃油续航能力更下降至不足1000千米,因此不是很受空军和海航欢迎。据国外报道,该机已于1996年停产。 中国人民解放军空军歼-7III型歼击机

歼一7D:这是20世纪90年代初我国改变飞机改型命名规则后的名称,相当歼一7 IV。歼一7D曾用名歼一7III改或歼一7ⅢA。为了发挥歼一7III的优点,弥补它的不足,由成飞对歼一7III进行改进设计,换装了推力更大的发动机,更新了座舱设备,改进了火控系统和武器。歼一7D型在全天候作战效能方面大为提高。 歼教一7:由贵州飞机工业公司生产的超音速高级战斗/教练机,主要用于歼一7、歼一8的配套训练,兼有一定的空战和对地攻击能力。1981年开始以歼一7II为基础进行改进设计,1985年7月5日首飞,试飞员严秀福。1987年设计定型。主要特点是前后座舱盖均向右开启,后座舱盖上部装有电动收放的前视潜望镜; 后机身下方有双腹鳍;外形上兼有歼一7II和米格一21US的特点;由于增加了后座座舱,使得机内燃油量减小。该机在背脊还增设了一个“马鞍”形油箱,同时取消1门航炮以容纳更多的燃油。即便如此,该机的续航能力仍下降不少,属于短航程飞机。由于我国已经习惯以这种短航程飞机进行训练,以至于后来引进苏一27战斗机,以苏一27UB教练机训练飞行员时也照此办理,导致苏一27UB飞行记录仪磁带前端由于使用频繁而加速磨损报废。 歼教-7

FT-7:歼教一7的出口型,曾以此名称参加多次国际航展,并和F-7M一起组队前往友好国家进行推销飞行表演,有少量出口。 伊朗空军的歼教-7在军演中

孟加拉空军装备的歼教-7B

T-7P:在巴基斯坦空军引进F-7P之后,针对其要求在FT-7基础上研制的F-7P的双座战斗教练型,只装备该国空军。 另据资料表明,歼一7的改型还有F-7MB、F-7N等几个出口型号。 还有一种型号虽不属于歼一7家族,但确实与歼一7关系密切,这就是颇有些名气的超一7多用途战斗机。该机研制始于20世纪80年代中期,最早只是将机头进气改为两侧进气,采用先进的西方大口径火控雷达,换装美国的F404涡扇发动机。早期超一7除了机头雷达罩和两侧进气道以外,和F-7M没什么两样。这种设计被巴基斯坦空军拒绝,理由是飞机太贵,性能又不足以对抗印度的米格一29。后来美国格鲁门公司获得授权,介入超一7计划,提出了飞机改用边条翼加40°后掠梯形翼、改装双腹鳍的设计,之后又进一步修改进气道设计,改为内倾10°以提高大迎角下的进气效率。但国际风云变幻莫测,由于美国对我国实施全面制裁,撤销技术支持,格鲁门公司退出计划,超一7计划搁浅。 超-7全尺寸模型

|

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多