【完结】外部大脑 = 个人知识库 + 外部自动联想器:我理想中的Marginnote蓝图草绘相关概念补充 |

您所在的位置:网站首页 › 拓展思路的近义字句 › 【完结】外部大脑 = 个人知识库 + 外部自动联想器:我理想中的Marginnote蓝图草绘相关概念补充 |

【完结】外部大脑 = 个人知识库 + 外部自动联想器:我理想中的Marginnote蓝图草绘相关概念补充

|

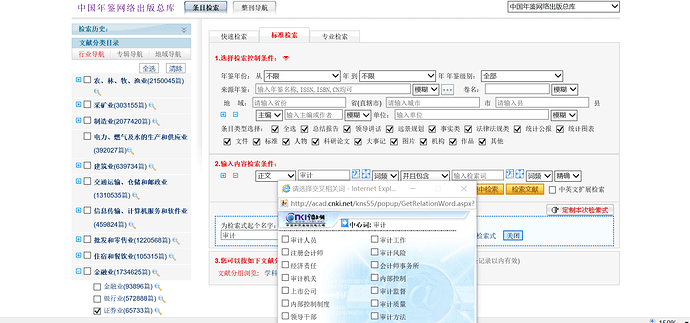

Marginnote团队回复了上一篇【完结】一个大胆设想,我理想中的marginnote模样蓝图草绘。本篇主要针对回复中提到的几个问题,进一步思考,加上最近产生的新想法,对这些内容做一个整理。 (构思… ing …) Hello 感谢您的热心分享,这里面讨论了很多话题,您的主体界面相关建议我们会在未来的版本设计时参考一下的。 另外,类似liquidtext的这种设计在技术方面或许可以做到,但是LQ为类似的设计比如画布上的手写连线到文档中申请了版权保护,这方面需要斟酌,或许我们可以讨论一下“这个设计本质上解决的是什么问题?”、“是否有替代的方案可以实现”。 然后标签方面您提到了notion的标签集设计,这个对我们启发非常大,我们会研究一下技术上是否可行的。它在notion中属于用户自行添加的字段,在一个property中输入多个tag,这是一个参考点。 最后标题链接相关的话题您做了一些延伸探讨,特别是“子母词联想”看起来是有实践经验做支持的;而“内置资源库”“外部联想器”有点难理解,您是否可以多举一些例子进行详细说明呢? 已经给您的帖子加入论坛精华,Marginnote非常重视用户的经验和场景分享,论坛也需要这种结合了个人使用经验和心得的讨论和分享,十分感谢您的支持~ Kind Regards, MarginNote-Edward Support Team 一、关于liquidtext的替代方案 (一)这个设计本质上解决的是什么问题? 上篇中Boyd的评论,基本已经回答了这个问题: 脑图的手写功能真的学学Liquid text吧,看看人家怎么在卡片和背景纸之间建立联系的,现在的脑图手写功能,卡片还是卡片,背景纸还是背景纸,两者毫无关系,既不能在卡片上之间手写,更不能让卡片和背景纸上的手写文字建立对应联系(不是被卡片盖住就是一排版就全都乱了) LQ设计的本质是在手写文字和卡片、原文本之间建立联系。 首先,手写和手绘的作用是不可替代的。 根据我个人的阅读习惯,会将一小节的文档内容,用笔画出图示,帮助自己整理、理解文义。但是这种整理很难被思维导图工具所替代,因为 我们手写的过程,是在边写边想,思维是发散和极为不确定的。 但是思维导图的前提是我们已经至少理清了大部分的逻辑架构。而MN树状的结构,也不能完全展示我们脑中所想的逻辑架构。比如MN团队在画一些构想的时候,也是使用的手绘草稿的方式。 其次,手写的部分内容,是有原文依托的。手写的目的两个:一是帮助自己整理思路;二是便于自己回顾相关内容,不必再细看一遍大段的原文。但是这一类整理,都是粗略的、梗概的,无法替代相关的内容。 那么,既然 手写的内容与 原文的内容绑定,为什么不把相关内容摘录,然后把二者合并放入一个卡片呢?根据我的阅读习惯,原因主要有两点: ①对应的文字内容,并非一整节,而是一大段文字,但是这段文字并不需要摘录。 ②已经被摘录的卡片内容,我们需要对这句话进行拆解,然后进一步剖析句意和关键词。但是,使用打字的方法,效率过低,不利于发散思维。 (二)替代方案建议 对于上面提到的两点,我分别想到两个替代方案,但均未考虑技术难度。 方案一:用户使用【裁边/留白】功能拓展书籍的边界,然后在留白出手绘。需要列入卡片的部分,进行摘录。如此一来,这块卡片就与原文发生关联。 方案二:用户将相关语段使用图片式摘录,然后开启卡片标注功能。不过,这个方案对于epub格式并不适用。 二、“外部大脑 = 个人知识库 + 外部自动联想器”概念剖析 上篇中我提到: 我们想用Margin note实现什么,答案是知识管理,还是笔记本?而夏暮大神给出的一个答案是外部大 脑。而我 在此基础上,将外部大脑分解为两个部分:个人知识资源外置库和外部联想器。 (本文用“个人知识库”替代上篇文章用词“个人知识资源外置库”) 对于这部分的理解,先来看看夏暮大神在【已实现】如何实现外部大脑:关于笔记与标签的关系,以及超链接含义的思考和建议中,针对Marginnote的知识管理功能,提出两大缺憾: 当我们谈到知识管理时,我们希望达成的目标是什么?针对最后一问,我假设我们想要的不仅仅是信息,而是如何得到知识和智慧,当面对海量的信息和材料,我们也许需要不时问自己几个问题: 这条信息和我已经知道的信息有什么关系? 这条信息在说什么?为什么这样说? 我在其他地方要如何运用这条信息?这是检验一条信息能否成为我们的知识的三道关卡,每一道门槛的阻碍都会成为我们在潜意识中给遇到的每条信息进行匹配优先级的依据,优先度低的 被遗忘或者被积压直到彻底变成垃圾信息 的速度也是最快的,其中: 第一个问题如果无法回答,那么这条信息将成为我们无数条笔记中的 一个碎片 ,而不是知识 第二个问题如果无法回答,那么我们甚至不能在语言上理解这条信息涉及的相关对象(比如需要谷歌维基查名词),这条信息将成为 一个悬置的疑问 , 一个todo事项 ,而不是知识 第三个问题如果无法回答,那么这条信息就会像我们曾经学会了,但是之后的生活中很少再次用到的技能,我们也许会继续关注这方面的主题,但是不会再进行深入的素材搜集与积极学习了,这条信息将聚合相关主题的其它信息,形成一本笔记本或者导图,但是我们不会为它创建一个标签以便后续为这个主题添加更多相关素材,这条信息是 一个更大的碎片 ,而不是知识MarginNote3缺陷1:目前MarginNote的导图对我来说,没有跨过第三个问题的门槛,我可以把几本书,一个主题导图的内容组织得非常详实,从论点论据到案例事实,笔记数量成千上万,但这本导图就整个MarginNote的笔记库而言其实也只是 一个更大的碎片 ,因为在MarginNote中尚未解决 已有的笔记如何后续利用的问题 ,它们躺在一本本孤立的笔记本中,在导图的不同角落中,有人说何妨合并更多的参考素材进来呢?或者直接合并主题?但事实是即使通过这一系列的方案,这一种 使用情景上的割裂 也并不能真正地得到解决,即 MarginNote中的知识运用缺憾 。 MarginNote3缺陷2:此外,MarginNote在第一个问题上也是不完善的,当我们的已有笔记数目不多时,在新的材料面前,我们可以很容易地回想当前笔记和已有笔记之间的联系,接着手动设置一个链接方便我们参照不同的节点。但随着我们的笔记库不断增长,这一流程的记忆负担和工作量就不再是可以轻易忽视的了,这是 MarginNote中的知识连接缺憾 。 Summary :在我的设想里, 强化标签功能 足够解决MarginNote中的知识运用缺憾, 标签名称能在笔记内容中自动匹配、识别为超链接 足够解决MarginNote中的知识连接缺憾。 为解决两个缺陷,我将夏暮大神提出的外部大脑方案拆解为两个部分,即外部大脑 = 个人知识库 + 外部自动联想器。个人知识库通过 “卡片+标签+高级筛选器” 模式解决 缺陷1,以实现快速调用目标卡片,用于实现知识重组或是其他需求(有待用户体验);外部联想器通过拓展标题链接功能,加上标签的联动,以期解决 缺陷2。 三、个人知识库 本部分主要解释个人知识库的概念,至于如何实现,在【完结】一个大胆设想,我理想中的marginnote模样蓝图草绘中,我已经把现有的想法整理于其中,即“卡片+标签+高级筛选器” 模式。 (一)如何理解个人知识库? Marginnote相对其他的知识管理工具而言,现阶段最大的优势无疑是可以其书本阅读器和卡片摘录的功能并存,可以一边看书,一边做笔记(手写或者摘录)。然后我将书本阅读器所管理的文档部分,视为个人数据库;然后学习过程中输入的部分,形成的手写笔记或是摘录,视为独立的个人知识库。学习完一部分知识后,我们可以做题或者表达相关的观点,即输出。由此,我们形成一个完整的闭环:知网/图书馆→个人数据库→个人知识库→输出 知网/图书馆→个人数据库理解个人数据库,可类别 知网、万方、维普等学术资源数据库,他们按一定标准,将相关的学术资料收录其中,每个数据库都各有所长,涵盖的资源可能重叠。 (常见各类数据库,截图自四川大学图书馆资源列表)  常见数据库1524×850 32.1 KB 常见数据库1524×850 32.1 KB

而个人数据库,是每一个人在学习过程中不断积累而成的。我们按照自己的学习计划或需求,去收录、阅读、吸收相关的文献资料。 如果将各个学术资源数据库比作综合大学里的一个个图书馆(比如,法学图书馆,医学院图书馆,文理图书馆等),那么,个人数据库就是我从图书馆借回宿舍的一本本书籍或者期刊,这些书籍是我将要深度学习或者简单浏览的。这些阅读过的书籍、文章本身构成了一个“个人的数据库”。 个人数据库→个人知识库(输入)然后我们进一步思考,我们数据库存在的目的是什么?换言之,我们阅读的目的是什么? 我想普遍接受的一个回答是“输出”,而输出的形式多样,比如能做题、能清晰表达相关观点、写论文等等。而输出又取决于有效的输入(即习得的过程),这个观点的简述,可见下一小节。 但是,如何更高效地输入呢?How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction给出的答案是卢曼教授的卡片盒笔记法,这与 李敖的读书方法有着异曲同工之妙。这些卡片作为一个整体,源自个人数据库的文献资料,但是又独立其存在。 同时,请注意,卡片存在的目的是为了输出,也就是说,用户要求卡片能被快速调用,所以: 卡片+标签(包含高级筛选器)=个人知识库;独立的卡片=知识/信息碎片 ≠个人知识库;而现阶段大部分用户按书籍目录归类的卡片,在实现卡片快速和知识碎片重整方面,略显乏力。 (卢曼教授的卡片盒SLIP-BOX概念图示,图源 Tour | 我们是怎么记学术笔记的?)  图片2048×1152 185 KB

此段的理解可配合【已实现】如何实现外部大脑:关于笔记与标签的关系,以及超链接含义的思考和建议的这部分食用。 图片2048×1152 185 KB

此段的理解可配合【已实现】如何实现外部大脑:关于笔记与标签的关系,以及超链接含义的思考和建议的这部分食用。

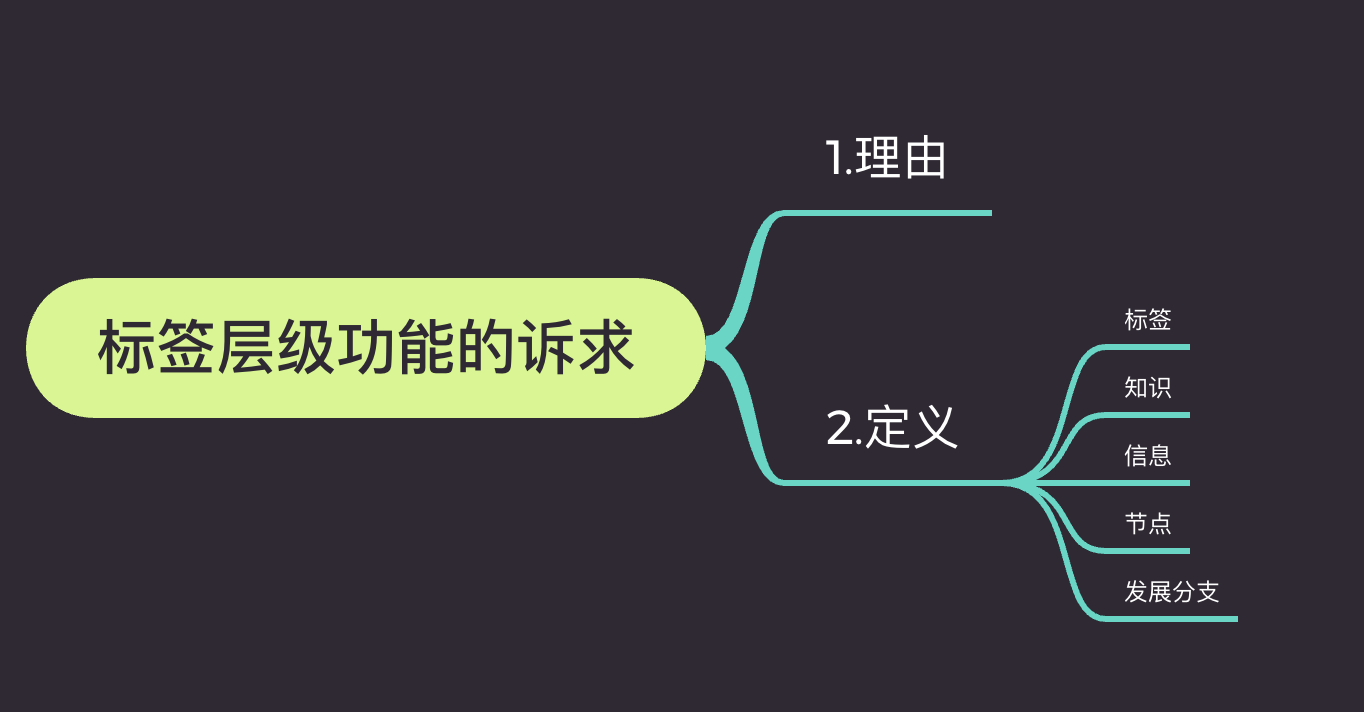

建议一、标签层级 + 笔记转换为标签: 知识 的层级 + 信息转换为知识 理由 笔记的层级 = 碎片 的层级 具体实现方式 标签支持层级管理,每个标签可以同笔记一样进行编辑。 支持笔记转换为标签的功能,如果转换过程中检测到该 笔记名称 与某个 标签名称 相同,则进行 提示 ,并 呈现 同名标签下的所有笔记。(eg.MarginNote:主人您好,在笔记库中检测到我们已经有相关知识了哦,建议您对比一下当前笔记和我弹出窗口中的同名标签的相关笔记,如果他们是相同意群的话可以考虑将笔记作为碎片并入当前标签下,如果是不同的意群那么建议您将笔记名称更改后再 升级成标签 呢~) 定义 标签 :用 线 索连接笔记,而不是用 盒 子限制笔记的一种管理方式 知识 :拥有作为 某个类别 的盒子,可以 放入其他信息 的能力;对于某人来说是一种从未见过的 链接方式 。知识是我们成熟了的想法,我们以知识为指导进一步收集信息。 信息 :又称为碎片,具有 能够同时属于多个类别 的性质,不能作为盒子放入其他信息,但是可以作为一个 节点 ,临时往下 发展分支 。信息是我们不成熟的或者暂时没有很大的兴趣的碎片。 节点 :我们认为具有成为 知识 的潜力的 信息 ,而它是否属于知识的判断标准则依据个人经验而不同(请见上方知识的定义),但是节点具有向他人进行演示和传递信息的价值,如果你看到了这里,那么这篇帖子的节点层级关系如下:

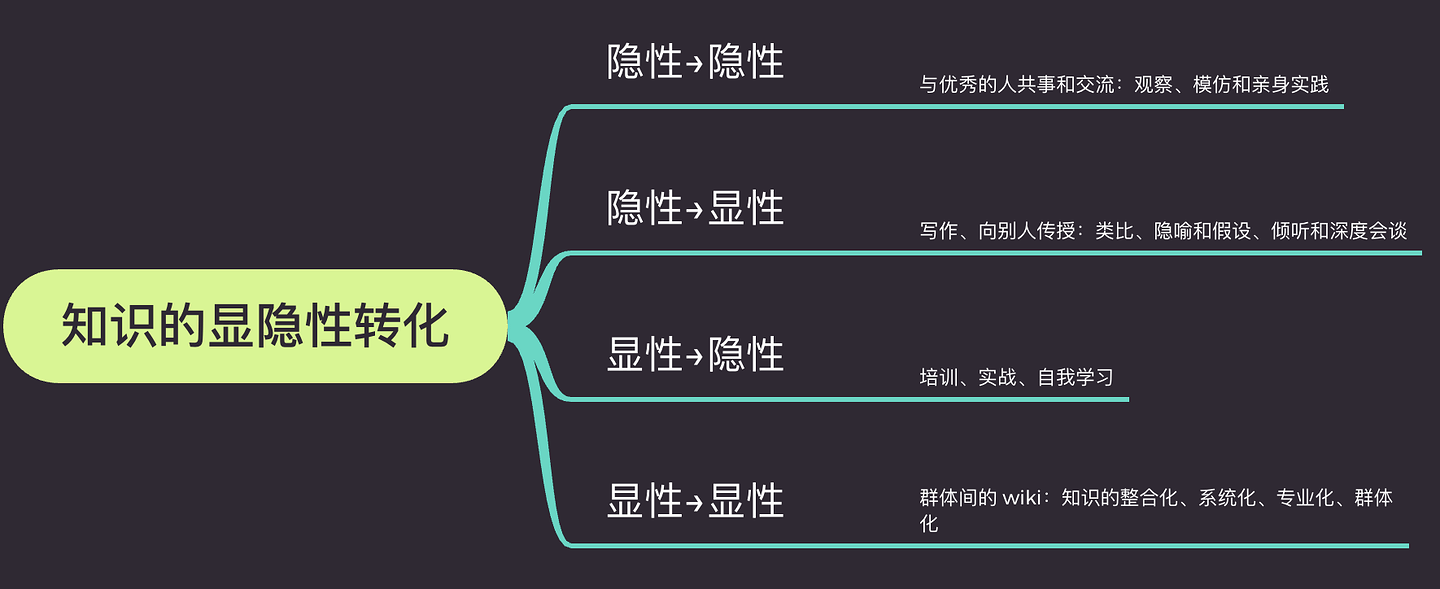

【显然他们对于我来说属于在当下随时可以调用的知识,如果你曾经也思考过这方面,觉得我写得有一定的道理,但是自己当时没有用语言组织表达出来,那么这个层级对于你来说就属于 隐性知识 ,这个概念来自迈克尔·波拉尼的研究】,具体理解可以参考下图:  301770×724 65 KB 301770×724 65 KB

【之所以提到知识的显隐性关系这一理念,是因为这一系列建议的设计都是希望MarginNote能帮助用户更好地在学习过程中,完成显性知识→显性知识甚至隐性知识→显性知识的转换这一个工作。】 发展分支 :根据语言的从属关系,按照思维导图或者大纲的方式组织信息,比如在这篇帖子中,“发展分支”就隶属于“定义”,而“定义”隶属于我对于“标签层级功能诉求”下的 解释的部分 。显然,这些词语我们可以认为他们都是节点,但是对于具体的某个人来说,他们不一定是知识,因为他们可能见过这种 链接方式 了(见前文知识的定义)。 总结: 标签 = 知识 = 盒子本身 笔记 = 信息/碎片 ≠ 盒子本身 用思维导图整理笔记 = 用语言表达的从属关系整理信息 用标签管理笔记 = 用知识管理信息 笔记转换为标签 = 信息/碎片转换为知识 个人知识库(输入)→输出下面引用一段话,借以展现输入与输出的关系: **写作不是研究或者学习最后的产物,而是所有这些活动发生的媒介。**也许这就是我们很少思考这一类写作的原因。这一类的写作(注:指关于心理方面的,如何在老师或者出版社编辑拒绝延期之后,在精神不崩溃的前提下完成你的写作。),是我们平日里记的笔记,是我们打的草稿。 … 把已经写下来的东西再改写成⼀篇文章,肯定要比把自己脑袋里面的东西提取出来、组合好、然后再写下来容易得多得多。 … 向读者展示如何有效地把想法和发现转化为令人信服的文章,并在这个过程中积攒起一个互相关联的笔记宝藏。这些笔记宝藏不仅可以让你的写作更加容易、更加有趣,长远看,还可以帮助你你在将来产生新的想法。不过,最重要的是,你每天的写作,都是在把你的项目向前推动。论文的质量以及写论文的难易程度取决于你在决定写论文之前已经记下来的相关主题的东西。 如果真是这样的话(对这一点我坚信不疑),那成功的写作的关键之处就是在准备阶段… 既然是这样,那也无怪乎学术界成功的最重要的标志不是在人们的大脑里面,而是在他们的日常工作当中。 … (摘自译本,原作样章链接How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction,原作者:Sönke Ahrens,翻译:韩大力) 这段话主要面向有学术研究需求的人,这类人往往有着大量阅读各类文献的需求。但其中一些点,也同样适用于以应试为目标的学习者(各类考试,包括但不限于期末考试、等级考试、职业资格考试)。毕竟,“论文的质量以及写论文的难易程度取决于你在决定写论文之前已经记下来的相关主题的东西”,与老师长谈的这句话别无二致, “考试成绩取决于平时的积累”,即输入决定输出。 四、 外部自动联想器 (一)人脑的联想如何发挥作用 外部自动联想器,是一个与人脑的联想相对应的概念。 为了理解这个概念,我们先来看一看人脑联想在写一篇课程小论文时是如何发挥作用的。本来想用解答一道较难的高中数学的过程来讲的,但我实在是学得又菜忘得又多 课程:《艺术与人生》 题目:请以一部电影为例,谈谈你对它的景别、镜头运动、蒙太奇和转场上的使用及其特点。1000字以上。 解题过程:翻译——分析——联想——解答 ①翻译题意(读懂题目):理解题目中每句话的意思,勾选关键词,并保证自己大致理解了关键词。类似于新闻主播朱广权读完新闻稿,然后按自己的习惯和逻辑,播新闻;又或者,想象一下,题目要求证明两个三角形相似的时候,将文字里的各种边角之间的关系带入图形的过程;又或者想象一下自己边读题边勾勾画画的过程。 对于这题,翻译就是:随便选一部电影,谈谈它的拍摄技巧(不是全部,限于景别、镜头运动、蒙太奇和转场)。 ②分析:深入理解关键词,不懂的要搞懂。 对于这题,选电影,不要电视剧或者小短剧或者短视频;景别、镜头运动、蒙太奇和转场分别是什么意思。 ③联想:通过一个关键词,将范围放大或者缩小,联想和他相关的电影。需要注意,联想和分析往往高频率地交替进行。 对于这题,从 电影 联想到(范围缩小到)我看过的而且喜欢的电影,比如傲慢与偏见、大鱼海棠(联想题目中,要求分析拍摄技巧,排除动画电影)。然后大致回想这些电影,分析镜头技巧运用的数量,能否满足字数要求。 ④解答:对于这题,就是整理出一篇文章。 另外,论坛里【视频解说】基于医学案例的标题链接与链接功能辨析中,夏暮在视频里用的医学案例,从病人的各种信息中,分析出了病人可能的病因。整个过程也可以解构为上面四步。 (二)外部自动联想器 1. 如何理解外部自动联想器? 如果大致理解了人脑的联想过程以及在输入、输出过程中发挥的作用,那么开始谈论外部自动联想器。首先,外部联想器,只是作为工具性的辅助作用(毕竟,机器完全替代人类的时代在我的有生之年多半还不会到来)。 然后,我们再来看一个【已实现】如何实现外部大脑:关于笔记与标签的关系,以及超链接含义的思考和建议回复区中,夏暮的一段话: 我设想的超链接功能是根据标签自动识别,不是目前这种手动的方式,MarginNote会根据用户的卡片内容自动转换的,这应该不会在视觉上呈现新的冗余的信息。 该功能考虑的具体困境 :当我们的已有笔记数目不多时,在新的材料面前,我们可以很容易地回想当前笔记和已有笔记之间的联系,接着手动设置一个链接方便我们参照不同的节点。但随着我们的笔记库不断增长,这一流程的记忆负担和工作量就不再是可以轻易忽视的了,这是 MarginNote中的知识连接缺憾 。 在卡片数量较少时,人脑的自动联想,可以快速找出可能的答案或者解决方案,而当卡片数量变多或者情况变复杂时,人脑就会出现”短路“。大家可以想像一下,自己回到初高中时的数学课堂,有一道你只能解一半但是怎么也解不出的题目,但是经过老师讲解,加上一段时间的练习后,你熟悉了解题套路、技巧,你便能把一个题变成一类题,举一反三,顺利解题。可是当这些技巧面对一道压轴题时,你却想不起来如何作答,老师却用早就讲过的解题方法、知识或者技巧,让你恍然大悟,这些技巧和知识明明非常熟悉,但是自己却想不起来。这其中除了涉及联想,当然涉及尝试不同解题路径的问题,以及对各种解题路径相关知识的熟练程度。 当人脑无法快速完整的联想出 所有熟悉的可能的答案 时,机器自动联想器却可以做到。 比如,在夏暮【视频解说】基于医学案例的标题链接与链接功能辨析中的那个案例,从西餐厅联想到牛排,但事实上,可能还有别的食物或者事物是元凶。所以接下来,我们将联想域扩大,西餐厅→食物→标签集食物{牛肉、生蔬}/可归属于食物的标题,西餐厅→食物由人脑完成,但是食物→标签集食物{牛肉、生蔬}/可归属于食物的标题 由外部自动联想器完成。然后,从食物联想到可能有关的疾病 牛带绦虫病 ,一方面由人脑进行模糊联想(存在和牛肉相关的疾病),然后仅一步点击牛肉,缩小联想域,确定相关的信息。 需要注意,外部联想器的作用只是辅助性的,帮助人脑在模糊记忆的情况下,找出思路,相当于游戏中的提示;但是外部联想器不能替代人脑的对于内容的理解和分析,而且分析的过程也包含着一些联想的存在。 在大致理解以上例子的基础上,做出总结:人脑在解决一个问题时,会面临【翻译——分析——联想——解答/整合】的逻辑思维过程,而分析与联想往往频繁地同时发生或者交替发生。外部联想器的功能在于:当人脑在联想过程中遇到记忆模糊或者卡壳的点,通过扩大联想域或者细化(缩小)联想域的方式,给出提示,帮助用户联想。 (理想中的效果,大概类似于给出下图中的弹窗提示。)  检索词联想1888×886 273 KB

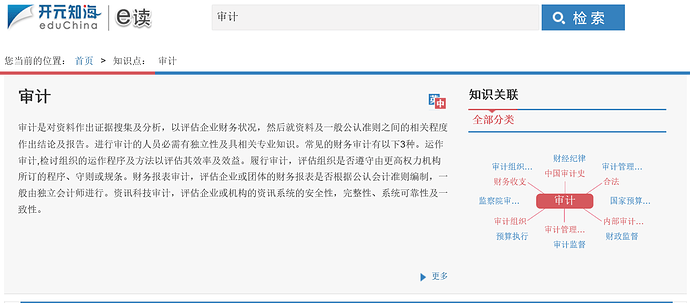

(或者类似下图的知识关联) 检索词联想1888×886 273 KB

(或者类似下图的知识关联)

词条知识关联1516×667 85.6 KB 词条知识关联1516×667 85.6 KB

2. 如何开发外部联想器? 关于这部分内容的想法,除去与【标签】主界面功能区相关的内容外,我暂时没有理清楚。本贴先列一部分已有的想法: 借用【已实现】如何实现外部大脑:关于笔记与标签的关系,以及超链接含义的思考和建议回复区中,mn05020的一段话: 我觉得MarginNote3其实反而可以考虑学习TheBrain,像RoamResearch双向链接的笔记是自下而上构建出知识网络的,比较适合作为第二大脑进行知识漫游。相反,思维导图是自主构建知识网络,更容易内化知识。 外部联想器,又可以分为两部分: 由内(大脑)向外(输出)的自主构建的思维导图,构造逻辑主要是:概念从大到小、逐步细化。 这部分如何实现,大部分内容已经列在【完结】一个大胆设想,我理想中的marginnote模样蓝图草绘中,主要集中在关于标题链接功能的优化建议部分。还有一部分内容,因为还涉及【学习/笔记本】主界面功能区的内容,比如:是否保留线性笔记?还有链接功能的优化建议,以及提升自主构建思维导图的自主性和便利性优化建议等等。 但是我现阶段的想法比较零碎,所以等思路清晰后,可能会另开一贴,在第三篇帖子里整理相关的想法。 由外(个人知识库)向内(大脑启迪)的知识漫游,类似于现阶段roam research和obsidian的功能。

其实在思考过程中,自己蛮卡的,然后就去B站刷“笔记”相关的视频,其中up主Struggle_with_me对多款知识管理软件都有着深度体验。我个人认为,Marginnote团队也可以参考一下他们的知识管理习惯和需求。 此外,卢曼教授的卡片盒笔记法也给了我大量启发。下附有关卢曼教授的卡片盒笔记法的书籍英文版全文下载链接: 如何做智能笔记:一个简单的技巧,以促进写作,学习和思考的学生,学者和非小说类图书作家

|

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |