马语歌:诸葛亮穿搭时尚 |

您所在的位置:网站首页 › 三国演义唱诸葛亮的歌 › 马语歌:诸葛亮穿搭时尚 |

马语歌:诸葛亮穿搭时尚

|

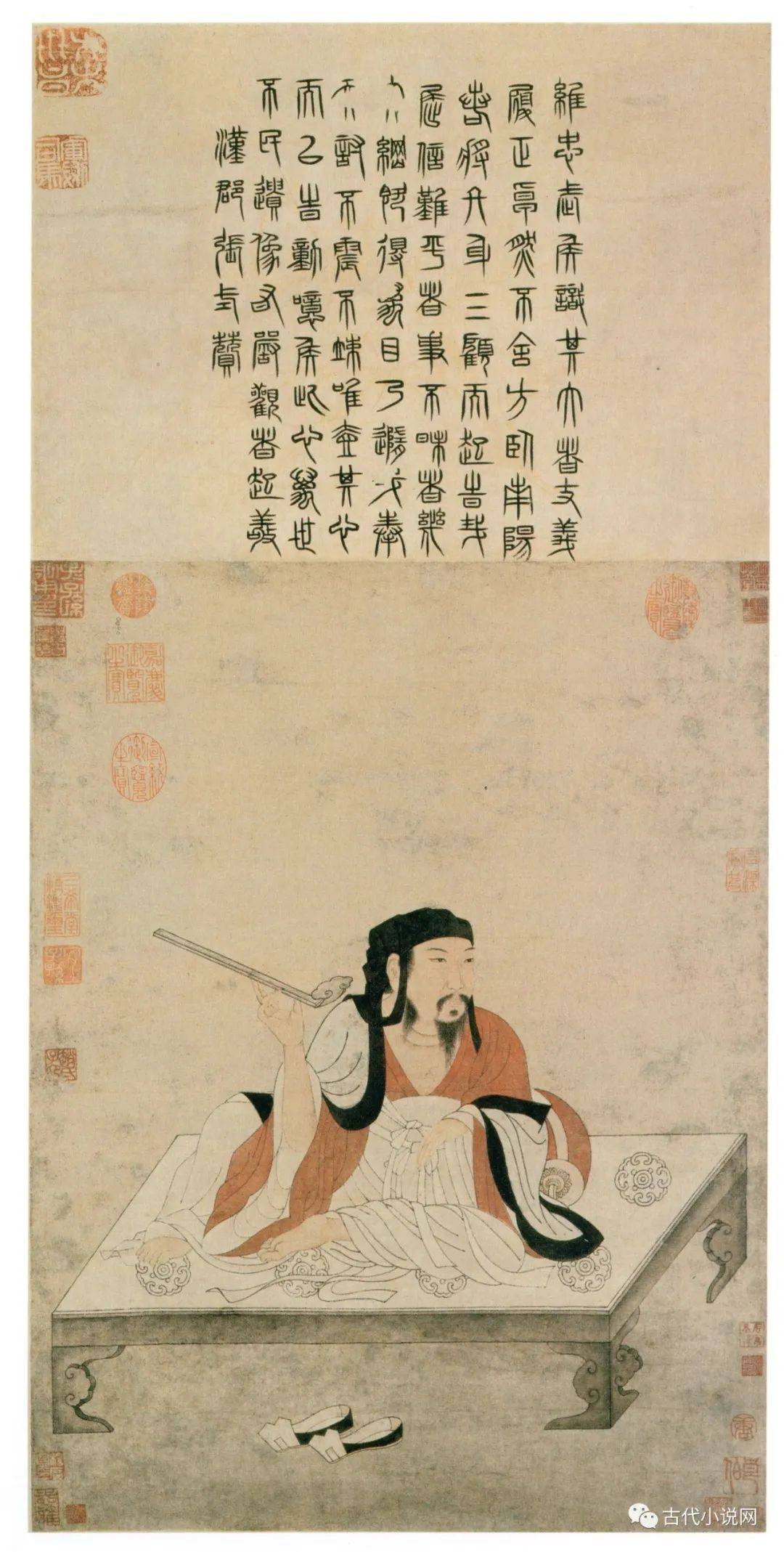

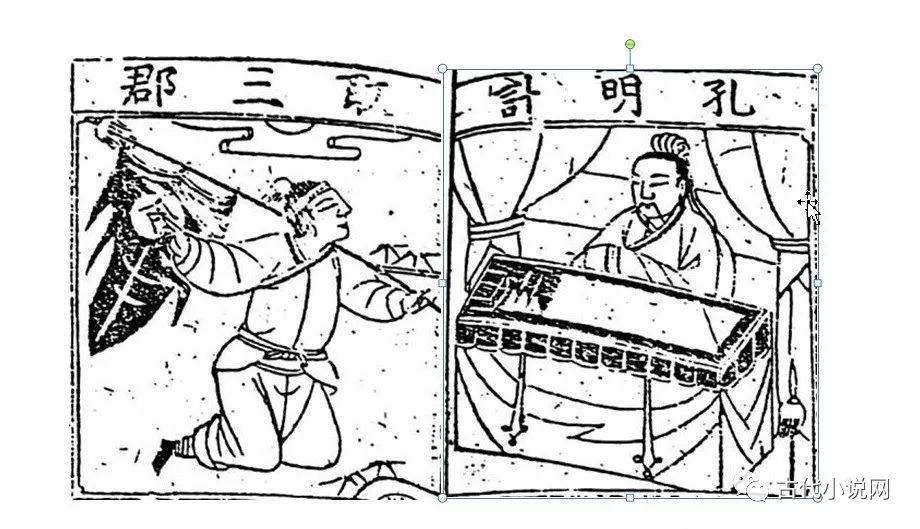

元刊《三国志平话》中对诸葛亮外貌有两处描写,一是徐庶荐诸葛后诸葛亮的登场:“却说诸葛先生,庵中按膝而坐,面如傅粉,唇似涂朱,年未三旬,每日看书”[4];一是在孔明智激周瑜时:“却说诸葛身长九尺二寸,年始三旬,髯如乌鸦,指甲三寸,美若良夫。”除了对年龄、相貌,并未提及诸葛亮的服饰穿戴。 不过,在至治新刊《全相三国志平话》的插图中,诸葛亮的图像出现了18次,在此刊本的扉页上,中栏为“三顾茅庐”故事的插图,最左侧草庐中有一人双腿盘坐于草席上,束发挽髻,发巾两角左右下垂,交领右衽、褒衣广袖,腰间系带打结,衿领、袖口、下摆皆有修饰,右手执书,神态自若,这是诸葛亮的出场形象,也是书中诸葛亮最常见的穿戴。 作为最早的三国故事插图本,之后的刻本插图大多都参考此本中的诸葛亮图像。 现藏于北京故宫博物院的元人画《诸葛亮像》,描绘诸葛亮赤足屈膝坐于案上,左腿盘起,右手持如意,头戴黑色纶巾,须髯飘逸,衣襟微敞,神情惬意儒雅,容态潇洒风流,与《三国志平话》中诸葛亮的形象似有异曲同工之妙。

明以前的文本中、绘画中,出现了“羽扇”、“纶巾”、“氅衣”等几种具体的对于诸葛亮服饰的表述,但这些描写只作为文人儒士的道具、服饰元素出现,常见于戏曲、话本,成为军师、谋士一类人物形象的标志,还没有作为辨别诸葛亮形象的特征或者标准。直到明代《三国志演义》小说文本生成,诸葛亮的形象才逐渐固定。 嘉靖壬午本《三国志通俗演义》卷八《定三分亮出茅庐》一回玄德与孔明初次见面的场景中,写到孔明的衣冠相貌:“玄德见孔明身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,眉聚江山之秀,胸藏天地之机,飘飘然当世之神仙也。”[5] “身长八尺,面如冠玉”显然是从陈寿史传中得来,“纶巾”、“鹤氅”又是历代对于三国儒士的构想,此情此景颇符合孔明的隐士形象。 随后在卷十一《诸葛亮傍略四郡》中“羽扇”、“四轮车”也出现了:“对阵中一簇黄旗出。旗帜分开,中间一辆四轮车,车中端坐一人,头戴纶巾,身披鹤氅,手执羽扇,用扇招邢道荣曰:‘吾乃南阳诸葛孔明也。’”

“羽扇”、“纶巾”在嘉靖壬午本中各出现19次、相连出现17次,除去一次以“纶巾布袍”形容蒋干,其余皆是形容诸葛亮;后在毛本中将这一次例外也摒除了,形容蒋干改成了“葛巾布袍”,凡提“纶巾”都是指向诸葛一人。 “鹤氅”也有一例外,在诸葛亮出世以前写“神仙”于吉时也写到“身披鹤氅”,此后“鹤氅”也为诸葛专属。书中写诸葛亮身披“鹤氅”共有14次,其中和“羽扇”、“纶巾”同时出现12次,频次也很高,另两次一次是“金冠鹤氅”(《孔明秋夜祭泸水》),一次是空城计“披鹤氅,戴华阳巾”(《孔明智退司马懿》)。 “四轮车”在交战场景中出现多次,相较于其他大部分人物而言,诸葛亮乘车多、骑马少,而写到“四轮车”也通常与“羽扇”、“纶巾”相组合搭配。 不同于元杂剧中约定俗成的诸葛亮道士的装扮,小说文本的作者有意识的将几种象征性的元素纳入到诸葛亮形象的领域中,通过文本语汇的不断重复,使“纶巾”、“羽扇”、“鹤氅”、“四轮车”等服饰、道具成为固定的组合。从前作为时代特征的衣冠服饰,在《三国演义》小说中单就诸葛亮一人而言,成为他独有的形象特征,其他人物不再使用。 明代《三国志演义》插图刊本中出现的诸葛亮图像,大多遵循文本的这个设定,通过服饰形态的特征来刻画人物形象。各刊本图像间略有差异,有些刻工粗糙,时有“图文相异”的现象,但总体上来说都较为成功的塑造了诸葛亮的形象,做到使读者一眼便知画面中的人物身份。

一些刊本的诸葛亮人物图像不仅起到了辅助阅读的作用,还成为独立的审美对象,艺术价值颇高。 下面将选取几种《三国志演义》的重要插图刊本,对构成诸葛亮视觉形象的“羽扇”、“纶巾”、“鹤氅”、“四轮车”四种元素作进一步梳理和阐释。 一、纶 巾 明嘉靖二十七年刊行的《新刊通俗演义三国志传》十卷本,首卷卷端“东原罗本贯中编次”后题“书林苍溪叶逢春彩像”,因称叶逢春本,是现存最早的《三国志演义》小说插图本[6]。 叶逢春本以“纶巾”首先作为诸葛亮图像区别其他人物图像的标志,尤其表现在纶巾两个长长的巾角,时常呈现飘逸的姿态。 除了诸葛亮正式冠服和散发祭祀时,其他时候都以束“纶巾”的形象出现。叶逢春本的插图明显受到元刊平话本的影响,在其基础上将诸葛亮人物服饰特征表现得更为夸张,他的“纶巾”区别于其他人的“幞头”,两巾角很长,几乎垂过肩膀(见下图),时而在身后时而在身前,因而有些插图中只出现了他的背影或侧影,依旧能够分辨出来。

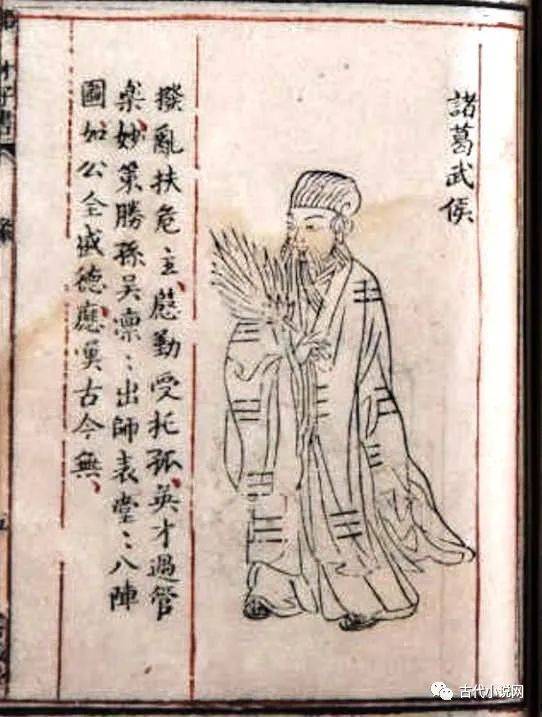

叶逢春本是建阳书坊“志传”系统的最早插图本,之后的余象斗刊本、二郑本、杨闽斋本、乔山堂本等集中刊行于万历年间的闽本,都继承了“纶巾”的特点。 如双峰堂的“评林”本卷七前整版全幅的插图(见下图),左侧并列为刘、关、张三人,皆冠发,右侧为诸葛亮,扎软巾于头后,垂下两个巾角,人物特征十分明显。

再如万历三十一年忠正堂熊佛贵刊本,比较清晰的表现出“纶巾”的卷褶(如下图)。此前插图中的纶巾多为阴刻,因图幅小和印刷等问题看到的不是很清晰,而此本虽然图幅更小,有些时候纶巾运用阳刻,能够清楚得看到五个卷褶。

刊于万历十九年的金陵万卷楼本(称周曰校本)则是继嘉靖壬午本后“通俗演义”系统的插图刊本。与叶逢春本等闽本的“纶巾”不同,周曰校本所绘“纶巾”的五个卷褶在头部之上,更高一些,耳后纶巾垂角也卷于头上,把头发都包裹起来。 李卓吾本与之相似,都取消了以“巾角”为标志的刻画。二本与《三才图会》的《诸葛孔明像》所绘纶巾一致,更接近于历史的真实。

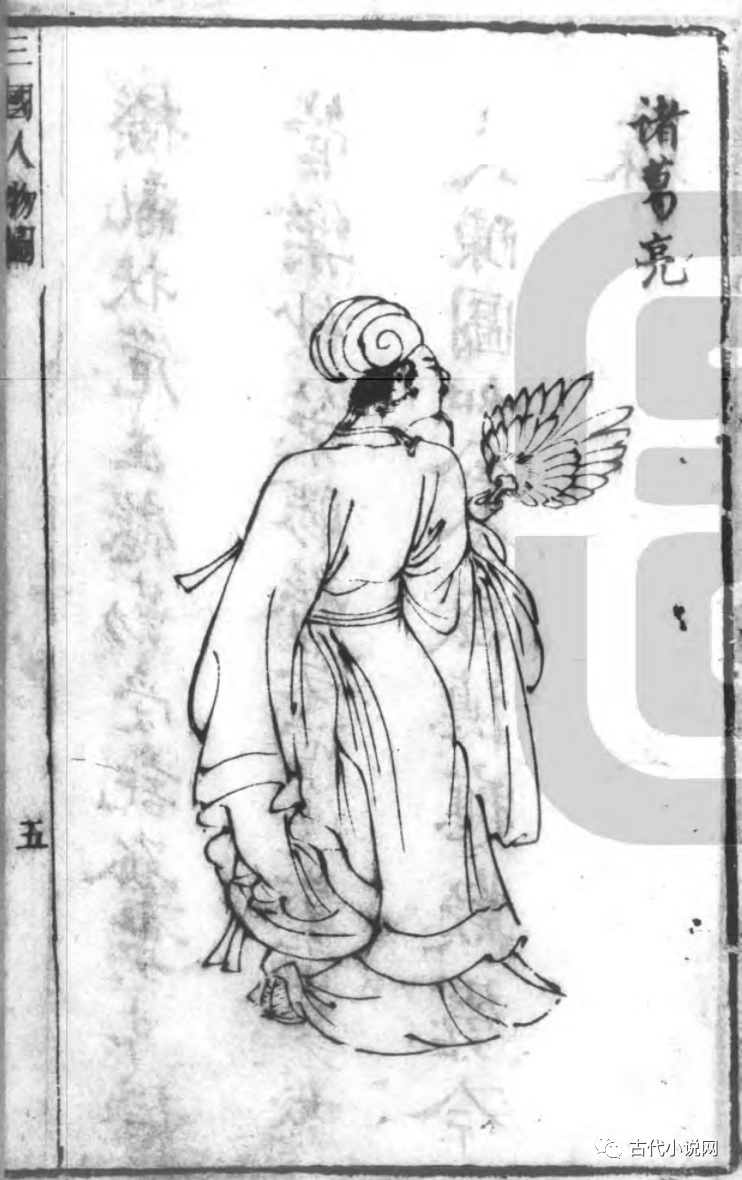

清代的《三国志演义》刻本大多在卷首附人物绣像图,每人一图,配有赞语,最早的绣像本三国如《四大奇书第一种》六十卷本,为清康熙十八年醉耕堂刻本,为背面像(见下图),衣袂翩翩,确有飘然神仙之感,知其是为营造孔明的神秘性而作,羽扇、纶巾皆刻画细腻。

之后的许多清刊本绣像都以此像为基础,如《第一才子书》、《绣像汉宋奇书》本、雍正启盛堂本的诸葛亮绣像等。此像中的“纶巾”线条轮廓清晰,侧面可以看到翻卷的巾角,较之明代的“纶巾”更加宽大而立体。 咸丰三年善成堂刻本《四大奇书第一种》也有诸葛亮绣像一幅(见下图),为正面像,所绘“纶巾”不似发巾,而像是无簪的梁冠。

当代的一些戏剧、影视改编、绘画创作中“纶巾”形态更接近于此本,是当代人更为熟悉的纶巾样式。可见清刊本以及后的诸葛亮图像大多侧重于描绘纶巾整齐的冠部,飘逸的“巾角”不再作为辨别诸葛亮发饰的标志。 二、羽扇 “羽扇”、“纶巾”在文本通常一起出现,二者是描写诸葛亮形象使用频次最高的词汇,在刊本插图中,“纶巾”是绘制诸葛亮图像时不可或缺的部分,“羽扇”则不总是伴随诸葛亮出现。 元刊三国志平话的插图中只出现了一次“羽扇”的图像,在“孔明斩马谡”故事的插图中,孔明坐于椅上,左手手握锥形羽扇。

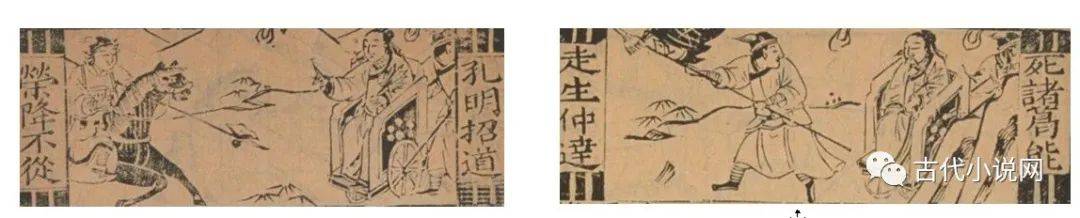

万历闽本等几个版本对“羽扇”的刻画都不很仔细,如杨闽斋本只画出“羽扇”在文本中第一次和最后一次出现(见下),且羽扇的造型十分简单,只画出几根简单的羽毛。

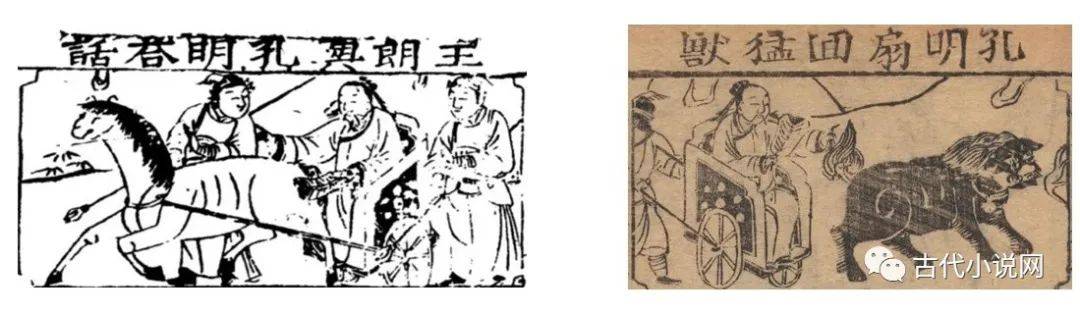

乔山堂本的“羽扇”出现在《孔明祁山破曹真》一节,文中写道“门旗影下,中央一辆四轮车,端坐一人,纶巾羽扇,素衣皂縧,众视之,乃是孔明”,配图“王朗与孔明答话”中孔明手持羽扇,另还有一处“孔明乘车看地理”的插图画出羽扇,其余重要情节有“羽扇”的描写配图均无对应图像。 朱鼎臣本则选取了一个其他版本中未绘出的场景,对应《孔明六擒孟获》中“孔明纶巾羽扇,身衣道袍,端坐于车上”的描写。

值得注意的是,这两个版本中扇子形状与其他版本不同,为上宽下窄的方圆形,更类似于蒲扇或者芭蕉扇,在众多刊本中比较特殊。 南京藏李卓吾本插图中诸葛亮形象伴随羽扇出现的有八次,占总数的四分之一,是较为注重刻画羽扇的刊本。其中六次与四轮车同时出现,与文本中的描写都一一对应,为上文提到的四种元素组合而成的诸葛亮形象;另两一次较为特殊,一次是尚在草庐中还未出山,孔明的书案上就已有一柄羽扇,一次是在空城之上,诸葛亮身后小童为他拿着羽扇,两次都在文本中无迹可寻。

扇子的羽毛环绕扇柄的顶部呈锥形,不是单层羽毛的拼合,而是几层羽毛有长短、层次的制作。此本的插图绘者应是十分偏爱于“羽扇”,以致在文中没有提到的地方依然在配图时画出羽扇。 周曰校本插图中出现“羽扇”七次,每一次皆与文本章节中的描述相对应,《诸葛亮四擒孟获》插图(见下图)是周曰校本首次绘出羽扇。

周曰校本和叶逢春的羽扇有较大不同,叶逢春本的羽扇形状为锥形,十几支羽毛两侧排列附于柄上,比较简陋,周曰校本的羽扇则分为三层,底层几只短羽与木柄相连,中层上层较长的羽毛以柄端为中心环绕排列,向外呈扇形,和李卓吾本插图的羽扇形状相同。其余图中出现羽扇皆为阳刻,而只有此图中是阴刻,轮廓层次清晰,刻画十分精美。 清苏州贯华堂刻《第一才子书》的诸葛亮绣像(见下图)与醉耕堂本的诸葛亮绣像一脉相承,“羽扇”的描绘很精致,可以明显的看到三层由短到长排列的羽毛,扇子呈锥形,其他清刻本插图的“羽扇”也基本沿袭多层次锥形羽毛扇的形态。

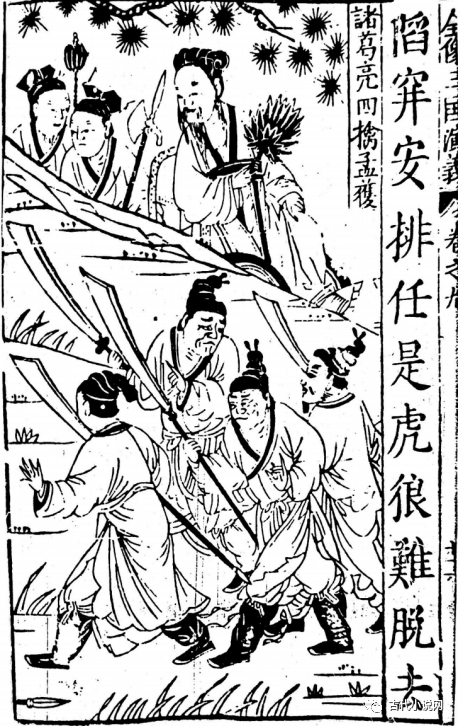

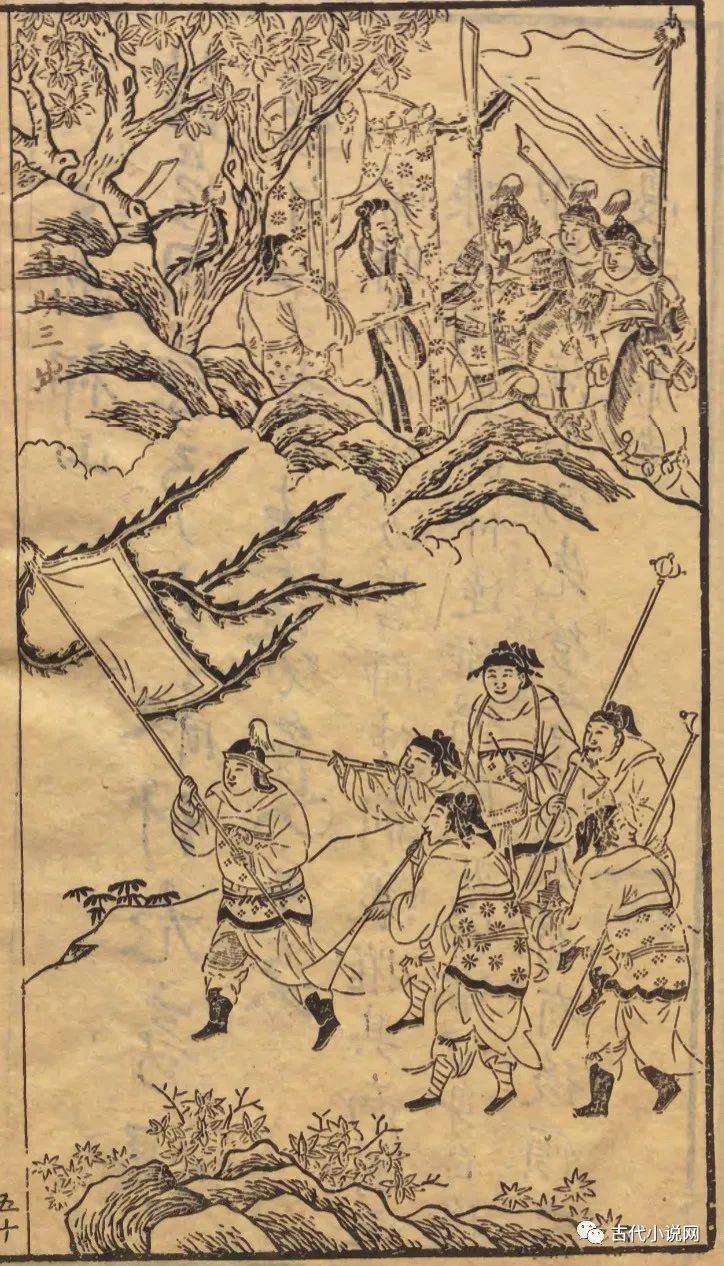

《孤本元明杂剧》中《博望烧屯》、《庞略四郡》等剧后附有“穿关”,其中规定孔明“卷云冠、红云鹤道袍、绦儿、三髭髯、羽扇”[7],可见在民间杂剧中诸葛亮的形象塑造就已经采用“羽扇”为道具。 与小说不同,“杂剧”以表演性取胜,需要通过区分角色的穿戴来刻画人物,观众一见到手执羽扇之人,就能判定是诸葛孔明,“羽扇”是作为观众判断角色身份的标志。而在小说插图里,“羽扇”并不单独作为区别人物身份的依据,“羽扇”的出现往往意味进入到主要的情节或者重要的场景。 如崇祯年间建阳熊飞馆刊行的英雄谱本,有六十二幅三国版画,其中孔明出像的有:“定三分亮出茅庐”、“孔明秋夜祭泸水”等计十幅,出现“羽扇”的只有一幅“诸葛亮一擒孟获”的配图(见下图)。

文本中提到“羽扇”是在“四擒孟获”的情节中,因此多数刊本都选择在对应插图中绘制出羽扇,没有考虑到图像之间的连贯性,而英雄谱本由于插图形态不同(版画图像在全书正文开始之前),选择表现“一擒孟获”的场景,表现出孔明端坐帐中、羽扇一挥便能翻云覆雨的闲适之态,拉开孔明与孟获二人交锋“七擒七纵”的序幕。 由此可见,“羽扇”在明代各刊本插图中,也像“纶巾”一样,有多种不同的形态,有的十分粗陋,有的则很精美,清以后逐渐形成较为固定的形状和样式。 但纵观明清各个刊本,不论采用哪种插图的类型或形态,“羽扇”都不作为图像中区分人物的主要标志,而是将之视为一件锦上添花的道具,协助刻画人物特点,使图像不仅仅是“描绘”文本,而产生更丰富的叙事和批评的功能。 三、鹤氅 “鹤氅”最初是用鸟类的羽毛做成的裘衣,类似于今天的“披肩”,应是一种比较宽松的外套。据《世说新语·企羡》记载:“孟昶未达时,家在京口。尝见王恭乘高舆,被鹤氅裘。于时微雪,昶于篱间窥之,叹曰:‘此真神仙中人!’”[8] 可见“鹤氅”是一种给人以飘然羽化之感的服装。嘉靖本中诸葛亮出世以前写“神仙”于吉时也写到“身披鹤氅”,此后的“身披鹤氅”就只为诸葛亮专属的描写。 书中写诸葛亮身披“鹤氅”共有14次,其中和“羽扇”、“纶巾”同时出现12次,频次也很高,另两次出现一次是“金冠鹤氅”(《孔明秋夜祭泸水》),一次是空城计“披鹤氅,戴华阳巾”(《孔明智退司马懿》)。 插图中的“鹤氅”也没有固定的样式,有时候一个刊本中的图像之间也不统一。比如叶逢春本画出“宽袍大袖”,但领口处与他人并无不同;联辉堂本中虽然可见孔明服饰为交领右衽,腰间系带下垂,与图中其他三个人物有显著的区别,但却忽视了鹤氅的宽袖(见下图)。

周曰校本中诸葛亮的服装比较接近于“鹤氅”的样式,但还不完全相同,腰上系带,于中间打结,两襟交衽处垂下两条细带,袖口、下摆有修饰,这更类似于“道袍”(如下图)。

在李卓吾本中“鹤氅”被较为精细的表现出来,不仅在于衣服的对襟、大袖,有时还画出道袍的纹饰(如下图),两襟以环扣系之,造型比较接近于裘衣。对之后的清代刊本绣像影响很大。

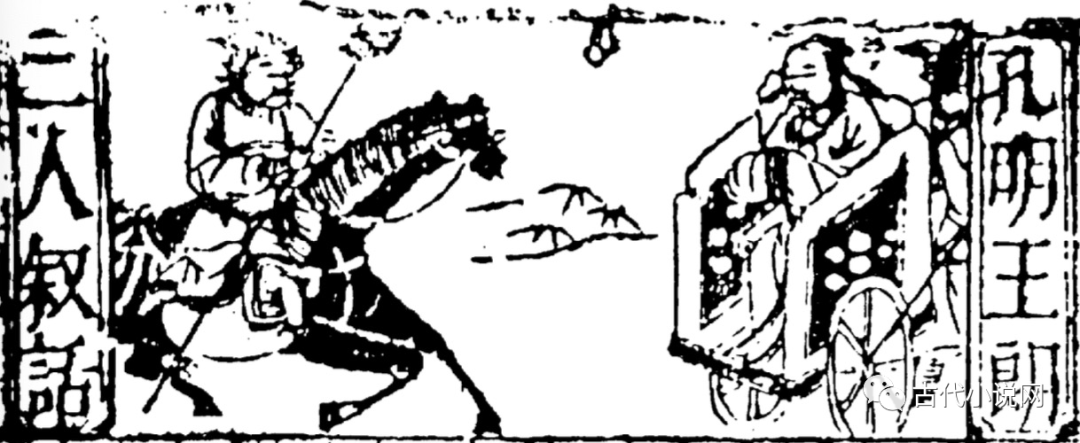

衣裳的变化经历朝代更迭、服制变更很容易发生混淆,版画中无法精确的描绘衣服的样式、花纹,从而造成诸刊本对于“鹤氅”的形式各有理解也属正常现象。 写诸葛亮的服饰还出现过“道袍”,与“羽扇纶巾”、“鹤氅”各连用两次,“皂绦”“素履”也零星出现作为诸葛亮的服饰描写,相较于“纶巾”、“羽扇”这类具有明显象征性的装扮,这些服饰的细节在小说插图不影响人物形象的准确性,因而只有周曰校本、李卓吾本这类采用全幅插图的刊本才对服饰进行了较为细致的刻画。 四、四轮车 小说中诸葛亮很少骑马,常以“四轮车”代步。“四轮车”最初的原型应是《语林》中提到的“素舆”,无论“素舆”或是“四轮车”,应当都是一种战车,可以乘坐抵达战场的,相较于普通的单辕两轮车,“四轮车”相对形制更大一些。 如《汉书·王莽传》记载:“或言黄帝时建华盖以登仙,莽乃造华盖九重,高八丈一尺,金瑵羽葆,载以秘机四轮车,驾六马,力士三百人黄衣帻,车上人击鼓,挽者皆呼‘登仙’”[9]。 不过,小说版画中并没有精确的表现出“四轮车”的样式。叶逢春本中出现诸葛亮坐于车上的情节,其车为两轮而非四轮。包括嘉靖本在内的各版本的文本中都明确的写出是“四轮车”,而几乎所有的插图中出现都是“两轮车”,与文本不匹配,叶逢春本可能是这一错误的肇始。 至清末这一错讹也没有得到纠正,光绪十六年上海点石斋《增像全图三国演义》的诸葛亮绣像(见下图),诸葛亮乘坐的也仍然不是四个轮子的。

郑氏联辉堂本插图中有一幅画出诸葛亮下车“祷求甘泉”的场景(图4.2),露出整个车舆的全貌。车只有两轮,且没有画出用于推车或拉车的构件,现实中这样的构造似乎不能保持平衡,也不能行进,这是小说版画对“四轮车”图像的不甚严谨之处。双峰堂本、乔山堂本等万历闽本都与之相同,推测是各刊本之间相互借鉴而没有进行改进。

崇祯年间刊行的汤学士校本中的“四轮车”虽然承袭叶逢春本和万历刊本的两轮造型,但是有两根横木与车轴相连,用作握把(图4.3),表明是人力推车,相较之下更为合理一些。

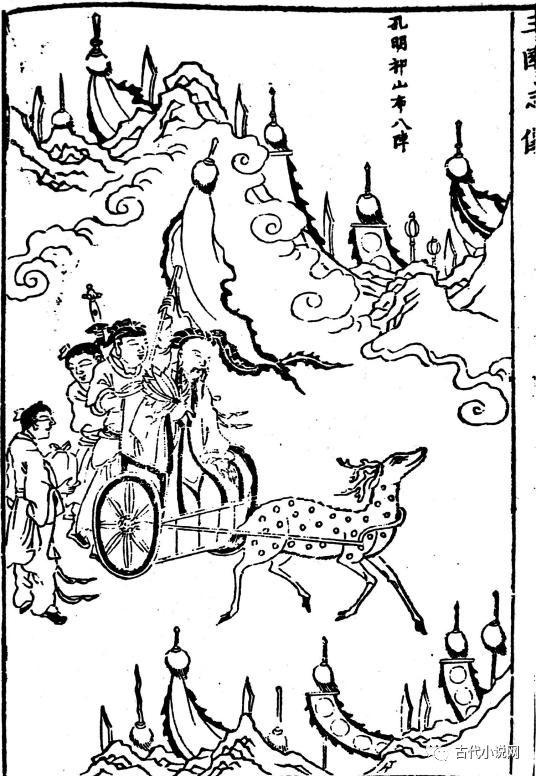

文中还偶尔提到“驷马车”,明确是畜力拉车,因此有些刻本依此来画出诸葛亮的座驾。比如李卓吾本《孔明祁山布八阵》的插图中出现了麋鹿拉着的两轮车(见下图)。

此外,叶逢春本中有时还画出了车上的麾盖和帷幔,英雄谱本中沿用了车上帷幔的刻画,只是选择的情节场景不同,二者在文中都没有特殊的描写出现。

关于诸葛亮的“四轮车”是畜力拉车还是人力拉车尚无定论,由于没有详细的文献记载,亦没有魏晋时代出土的实物,“四轮车”至少是一种不常见的古代车架,明代版画没有古代图像的参照,中只画出普通的两轮车可以理解的。

结 语 明清诸多刊本对诸葛亮形象的刻画逐渐形成预定俗称的惯例,“纶巾”从简单的头巾变为五个卷褶的纶巾,“羽扇”从简易的羽毛扇子演化为多层次的锥形扇,“鹤氅”从没有特点的衣裳变为有纹饰的道袍,而诸葛亮所乘的车也从由简到繁,增加了背板、帷幔等。 由于各版本内容选择、刻画的精细程度不同,有些本子中出现的诸葛亮形象单一,甚至动作、行为都没有太多变化,而有些精镌本中则能对诸葛亮的容貌神态进行描摹,呈现出他不同阶段的形象差异。 无论精工或粗糙,版画中的诸葛亮图像都能够一眼被观者识出,从插图的基础功能来说已经完成了任务。

不过,图像所传达的内容远远大于形式上所看到的,诸葛亮的插图形象在很高程度上承担着创作者的审美和意图。版画中的诸葛亮形象,由元至清,大致经历了如下的变化:首先,纶巾、羽扇成为诸葛亮个人的标志,且刻画的越来越精细、形态越来越固定,因此“纶巾”、“羽扇”后来又称“诸葛巾”、“孔明扇”。 自古“纶巾”就与闲适、旷达的意境联系在一起,如白居易诗云:“湛湛玉泉色,悠悠浮云身。闲心对定水,清净两无尘。手把青笻杖,头戴白纶巾。兴尽下山去,知我是谁人”[10]。 “纶巾”代表着诸葛亮文人儒士的一面,在他未出山时就伴随着他,在版画图像中以最高的频率出现;“羽扇”则代表着诸葛亮军师谋士的身份,多出现于战场、军帐的相关场景中,“羽扇”本是纳凉之物,也附有隐世超脱的意象,但在《晋书》中记载顾荣平定叛军:“荣麾以羽扇 , 其众溃散”[11],可见“羽扇”早已成为指麾三军的一把神器,是小说中诸葛亮“儒将”身份的象征。 其次,明前期的刊本中还不太注意诸葛亮的服饰,与其他人物区别不大,万历以后带有道家色彩的“鹤氅”、“道袍”等在版画中被明确的表现出来,有些插图中还出现了“仙鹤”、“麋鹿”的意象,这与元杂剧“三国戏”中塑造的道教军师形象不无关系。

道家的理想境界本是超凡脱俗、追求自然,是出世的,而诸葛亮无论观天象、祭风水、行法术,都是积极的入世行为,周曰校本、李卓吾本等刊本的插图把诸葛亮的服饰表现出来,他一身鹤氅道袍,飘然似神仙,一下子就使得他在众人之间就尤为显眼,在整个画面中遗世独立。 这种反差恰好表现出了诸葛亮身上“儒者气象”与“道家风范”的双重气质,把小说文本中所表达的出世与入世、理想与现实的复杂矛盾转化为视觉的冲击。 最后,各刊本还有意识的利用图画中人物位置来表现人物关系和地位的差异,诸葛亮出场的图像中大部分他都处于画面的中心或焦点,文本中描述他乘坐四轮车,受众人簇拥,也是起到成为画面焦点的效果,有时文本中没有提到的,在图像中还特意画出诸葛亮形象来增加他出场的频次,从而加强他的核心地位。 相较于上阵杀敌,威风凛凛的武将,文官谋士只在幕后“动动嘴皮”而没有真刀实枪,他们的形象在图画中原本是不容易塑造的,这也是为什么早期的刊本中诸葛亮基本是坐在椅子上,连续几幅插图中动作、神态也几乎没有变化。

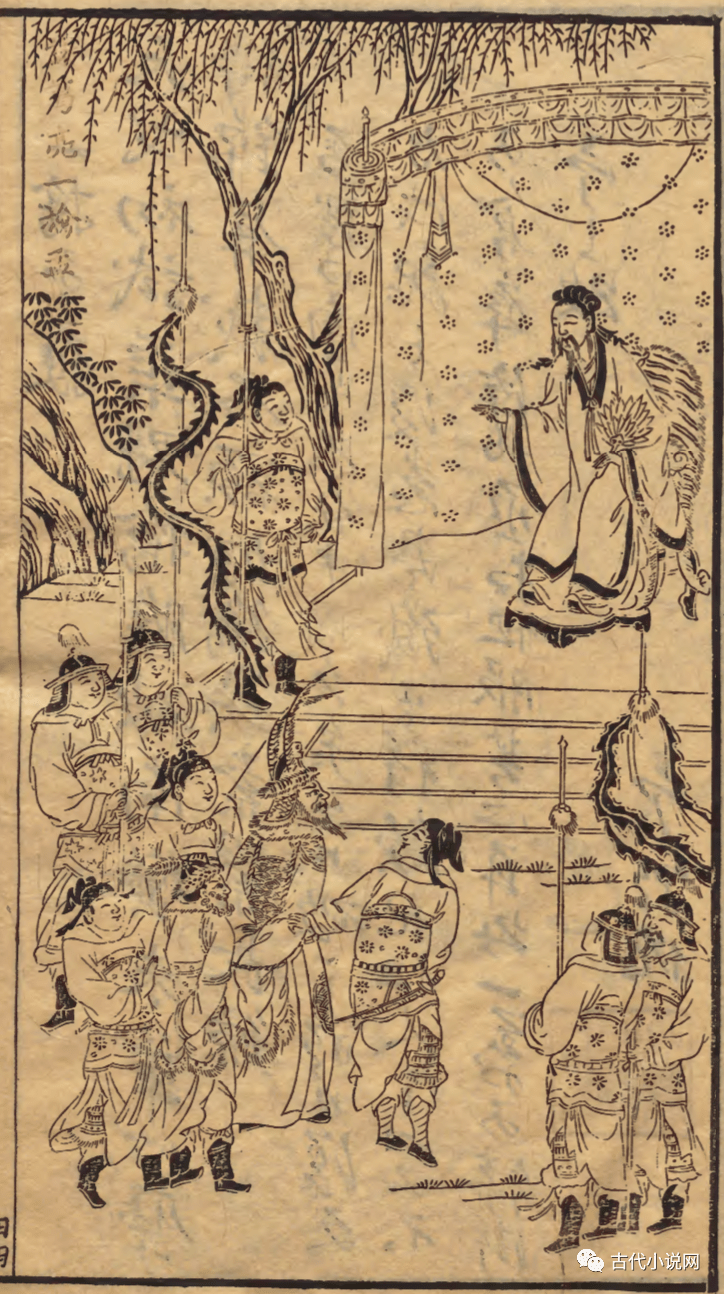

然而诸葛亮作为蜀汉的军师,不仅足智多谋、屡建奇功,还拥有无上的权威,他的重要性和凝聚性甚至超越蜀主。图像画面通过将他置放在中心的方式,通过表现其他人的仰视、谦卑、敬重,来展现诸葛亮在蜀汉集团、甚至在全书人物角色中的核心地位。 版刻小说插图对诸葛亮形象的塑造一方面源于通俗小说文本的描述,一方面又参照了明以前诸葛亮服饰装扮的形态并加以改进,各刊本之间亦有借鉴,逐渐形成了现在人们心中的诸葛亮形象。头戴纶巾、身披鹤氅、手摇羽扇,坐于四轮车上的人,这个固定的形象画面与“诸葛亮”的名字捆绑在一起,烙印在文学史上。 纵观诸葛亮形象的生成史,诸葛亮形象的演变走过的是一个“神化”的历程,而且是经由历朝历代各个阶层的人对其形象不断丰富和累积的过程,至明代罗贯中顺应形势利用自己卓越的文学笔触对其形象进行了文学艺术的集成。

“《三国志演义》中的诸葛亮形象不是罗贯中一人创作的,它是集历朝历代人民人众的智慧而成,所以它是历代人民理想、愿望、希望的凝聚,也反映了当时人们的历史观、社会观、道德观与审美情趣。”[12] 《三国志演义》的故事中诸葛亮形象的结局是政治悲剧、历史悲剧,但从文化史的意义上讲,他代表的则是精神人格、文化建构的喜剧。而版画中诸葛亮图像的具象表达,带给人们理想形态和情感寄托的可能,使人在观看与凝视之间,产生新的体验与反思。 注释: [1] [唐]杜甫著,[清]仇兆鳌 注《杜诗详注》卷之十七《咏怀古迹五首•其五》,中华书局,1979年10月,第1版,第1506页。 [2] [晋]陈寿 撰,[南朝宋]裴松之 注,中华书局编辑部 点校《三国志》卷三十五蜀书五《诸葛亮传》第五,中华书局,1982年7月,第2版,第930页。 [3] [唐]欧阳询等 编纂《艺文类聚》卷六十七服饰部,清文渊阁四库全书本,第903页。 [4] 元至治年间新安虞氏刊本《全相平话五种》《新刊全相三国志平话》影印本,日本国立公文书馆内阁文库藏。上海古籍出版社《古本小说集成》第一辑收录,本段下同。 [5] [明]罗贯中 著《三国志通俗演义》,明嘉靖元年刻本,本章下同。 [6] 此本孙楷第《中国通俗小说书目》失载,魏安《版本考》收录,2005年全国图书馆文献缩微复制中心据西班牙藏本影印出版,录于陈翔华主编的《三国志演义古版丛刊续编》。 [7] 王季烈辑《孤本元明杂剧》,上海涵芬楼印行,中国戏剧出版社重印版,1957年。 [8] [南朝宋]刘义庆 著,徐震堮 校笺《世说新语校笺•卷下•企羡第十六》,中华书局,1984年2月,第1版,第347页。 [9] [汉]班固 撰,[唐]顔师古 注,中华书局编辑部 点校《汉书·卷九十九下》王莽传第六十九下,中华书局,1962年6月,第1版,第4169页。 [10] [唐]白居易 撰,谢思炜 校注:《白居易诗集校注•卷第六 闲适二•题玉泉寺》,中华书局,2006年7月,第1版,第587页。 [11] [唐]房玄龄 等 撰,中华书局编辑部 点校:《晋书卷六十八 列传第三十八•顾荣》, 中华书局,1974年11月,第1版,第1813页。 [12] 贯井正. 《三国志演义》诸葛亮形象生成史[D].中国社会科学院研究生院,2002。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |

故宫博物院藏元人画诸葛亮像轴

故宫博物院藏元人画诸葛亮像轴 叶逢春本 “孔明招道荣纳降不从”插图

叶逢春本 “孔明招道荣纳降不从”插图 《〈三国志演义〉史话》,陈翔华著,国家图书馆出版社2019年6月版。

《〈三国志演义〉史话》,陈翔华著,国家图书馆出版社2019年6月版。 叶逢春本“诸葛迎玄德草堂中坐”插图

叶逢春本“诸葛迎玄德草堂中坐”插图 双峰堂余评林本卷七前插图

双峰堂余评林本卷七前插图 忠正堂本“孔明计取三郡”插图合页

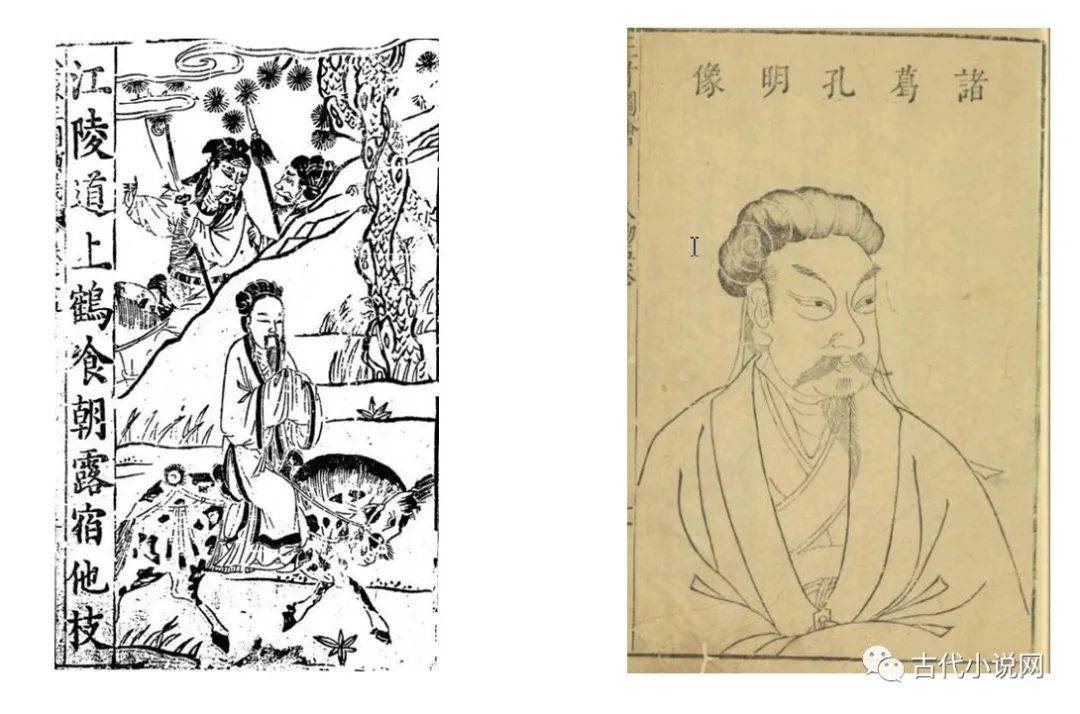

忠正堂本“孔明计取三郡”插图合页 左:周曰校本 “刘玄德败走江陵”插图。右:明王圻《三才图会》人物卷《诸葛孔明像》。

左:周曰校本 “刘玄德败走江陵”插图。右:明王圻《三才图会》人物卷《诸葛孔明像》。 醉耕堂本诸葛亮绣像

醉耕堂本诸葛亮绣像 善成堂本诸葛武侯绣像

善成堂本诸葛武侯绣像 元刊《全相三国志平话》“孔明斩马谡”插图

元刊《全相三国志平话》“孔明斩马谡”插图 左:杨闽斋本 “孔明招道荣降不从”插图。右:杨闽斋本“死诸葛能走生仲达”插图。

左:杨闽斋本 “孔明招道荣降不从”插图。右:杨闽斋本“死诸葛能走生仲达”插图。 左:乔山堂本 “王朗与孔明答话”插图。右:朱鼎臣本 “孔明扇回猛兽”插图。

左:乔山堂本 “王朗与孔明答话”插图。右:朱鼎臣本 “孔明扇回猛兽”插图。 左:南京藏李卓吾本 “定三分亮出茅庐”插图。右:南京藏李卓吾本 “孔明智退司马懿”插图。

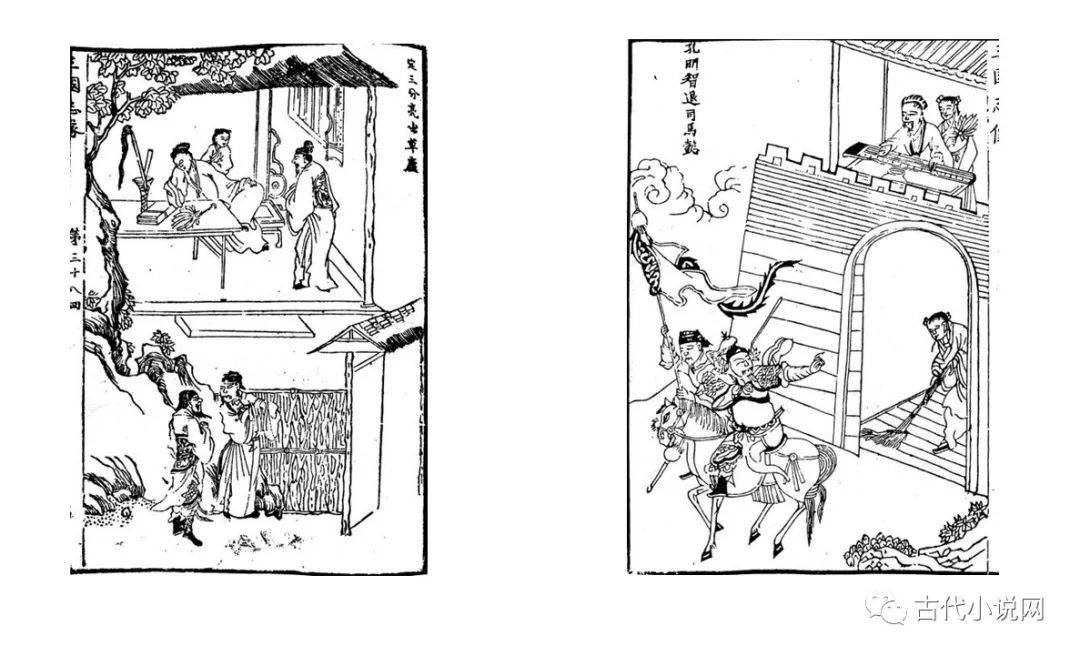

左:南京藏李卓吾本 “定三分亮出茅庐”插图。右:南京藏李卓吾本 “孔明智退司马懿”插图。 周曰校本“诸葛亮四擒孟获”插图

周曰校本“诸葛亮四擒孟获”插图 贯华堂本诸葛亮绣像

贯华堂本诸葛亮绣像 英雄谱本“一擒孟获”图

英雄谱本“一擒孟获”图 左:叶逢春本 “初捉孟获见孔明”插图 右:联辉堂本 “玄德孔明迎接周瑜”插图

左:叶逢春本 “初捉孟获见孔明”插图 右:联辉堂本 “玄德孔明迎接周瑜”插图 周曰校本 “诸葛亮智说周瑜”插图

周曰校本 “诸葛亮智说周瑜”插图 南京藏李卓吾本 “刘玄德平定益州”插图

南京藏李卓吾本 “刘玄德平定益州”插图 《增像全图三国演义》诸葛亮绣像

《增像全图三国演义》诸葛亮绣像 联辉堂本 “诸葛告天祷求甘泉”插图

联辉堂本 “诸葛告天祷求甘泉”插图 汤宾尹本 “孔明王朗二人叙话”插图

汤宾尹本 “孔明王朗二人叙话”插图 南图藏李卓吾本 “孔明祁山布八阵”图

南图藏李卓吾本 “孔明祁山布八阵”图 叶逢春本 “孔明行遁甲缩地法”插图

叶逢春本 “孔明行遁甲缩地法”插图 英雄谱本 “死诸葛惊生仲达”插图

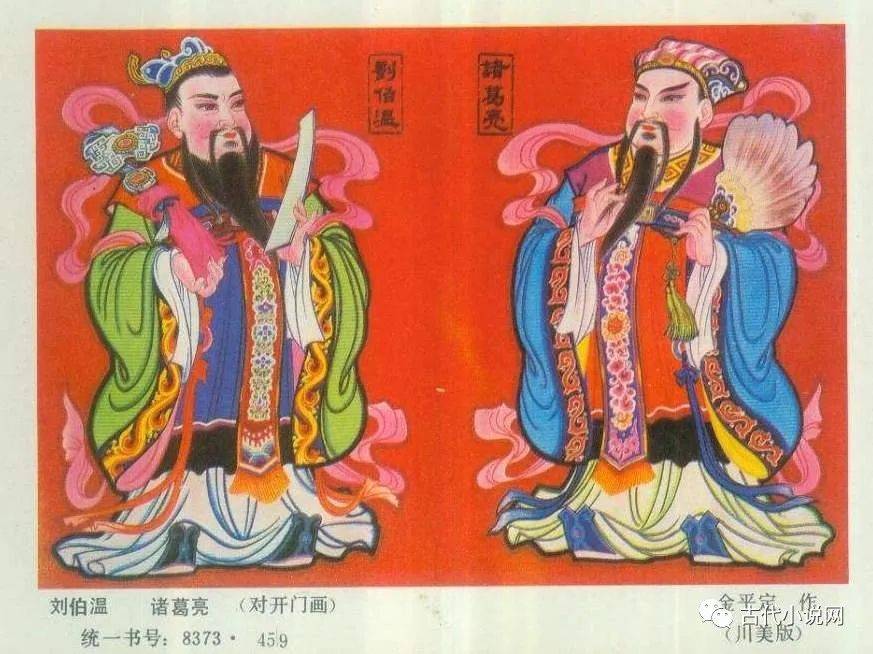

英雄谱本 “死诸葛惊生仲达”插图 年画诸葛亮

年画诸葛亮 诸葛亮塑像

诸葛亮塑像 黄杨木圆雕诸葛亮

黄杨木圆雕诸葛亮 明代诸葛亮铜像

明代诸葛亮铜像