郑小春 |

您所在的位置:网站首页 › cad图纸变大变小的快捷键命令 › 郑小春 |

郑小春

|

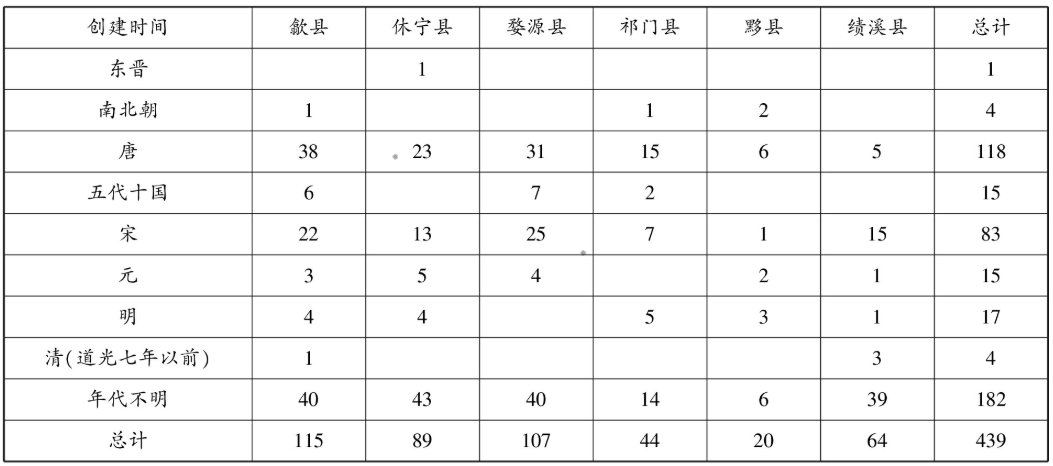

除了《真迹录》之外,《徽州千年契约文书》收录有一则《祁门吴树声赎寺田文》(3)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书 清·民国编》第1卷,石家庄:花山文艺出版社,1991年,第62~63页。,这则文书其实包括天顺八年《重修永禧寺记》(与《真迹录》所录《重修永禧寺记》相同)及康熙五年(1666)《祁门吴树声赎寺田文序》两件文书,与永禧寺的续建直接相关。又,上海图书馆藏《契据存底簿》(4)《契据存底簿》,清代抄本一册,上海图书馆藏,书号:线普 563729。收录了清代有关永禧寺几起纠纷的信息,而《五祠租簿及十王寺租合同》(5)《五祠租簿及十王寺租合同》,清代抄本一册,上海图书馆藏,书号:线普563757。则记载了清顺治年间吴氏捐施十王寺的情况。 《真迹录》属于祁东盘溪吴氏宗族文书。关于“盘溪”,《重修永禧寺记》载道:“邑治东距五十里,有地曰‘盘溪’,世为吴氏所主。”《祁门吴树声赎寺田文序》亦载:“祁山之东有‘盘溪’,其地僻而秀,其径曲而幽,吾始迁祖五二公为筑梵刹于其中。”又,嘉靖三十二年吴、李二姓诉讼时,吴氏出身人吴天保“系十一都一图民籍”。由此推知,盘溪当处祁东五十里十一都一图。查阅地方志发现,明代祁门县辖六乡,十一都属县东“归化乡”(6)弘治《徽州府志》卷1《地理一·厢隅乡都》,明弘治十五年刻本。。又,十一都共三图,治十一村,即赤桥、将军莝、庄坑源、坑口、福洲、金璧坳、益村、外巷、福洲墩、碣泉潭、黄畲源(7)同治《祁门县志》卷3《舆地志·疆域》,清同治十二年刻本。,其中并无盘溪地名。 盘溪吴氏究竟住居何处?《徽州千年契约文书》收录了一册《光绪五年祁门县金璧坳户口环册》(8)王钰欣、周绍泉主编:《徽州千年契约文书 清·民国编》第3卷,第99~103页。,其封面题“东乡十一都一图七甲金璧坳户口环册呈电”,首页记载:“东乡十一都一图金璧坳村,距城五十三里。共编七甲,共四牌,共三十六户。经董李柏如,地保汪林。”接下来,该户口环册登录了十一都一图第七甲第一牌人户信息。现将主要信息摘录如下: 十一都一图第七甲第一牌,小地名金璧坳。经董李柏如,甲长吴翘周,牌长吴三友,地保汪林。 一户吴翘周,现年六十四岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户吴新发,现年十三岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户吴发茂,现年六岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户吴三友,现年三十岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户吴顺意,现年二十二岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户吴永富,现年五十一岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户王继保,现年三十五岁,系安庆潜山县人,以务农为业; 一户吴奎采,现年二十七岁,系本省本县人,以贸易为业; 一户永禧寺僧智龄,现年五十六岁,系本省本县人;徒得高,现年三十四岁,系本省黟县人;雇工李盛春一人。 根据记载,十一都一图第七甲第一牌共有9户,除了永禧寺之外,还有1户来自潜山县王姓,其余7户皆为吴姓。根据永禧寺的渊源以及盘溪吴氏“系十一都一图民籍”可以判断,这些吴姓当属盘溪吴氏后人无疑,换言之,盘溪吴氏住居十一都一图“金璧坳”村。又,十一都一图第七甲甲长为吴翘周,第一牌牌长系吴三友,说明此时吴氏尚有一定实力,且主要“以贸易为业”。 据《新安名族志》记载,祁门吴姓是一大姓,多迁自休宁县,但主要住居墩上(元季迁居于此)、仙桂坊(元季迁居于此)、长洲、西都等地(9)(明)戴廷明、程尚宽等:《新安名族志》后卷《吴》,朱万曙等点校,合肥:黄山书社,2004年,第410~411页。,并无“盘溪吴氏”一说。又,《祁门吴树声赎寺田文序》载有“吾始迁祖五二公”一语,可见“五二公”实为盘溪吴氏之始迁祖。 永禧寺,又叫永禧庵,有的文书记作祊坑永禧寺(庵)、祊坑庵。明弘治、嘉靖诸《徽州府志》载:祊坑永禧庵,在十一都,宋建(10)弘治《徽州府志》卷10《寺观》;嘉靖《徽州府志》卷22《寺观》,明嘉靖四十五年刻本。。清康熙、道光诸《徽州府志》载:永禧寺,在十一都祊坑,宋建(11)康熙《徽州府志》卷18《杂志下·寺观》,清康熙三十八年刻本;道光《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》,清道光七年刻本。。同治《祁门县志》亦载:十一都,永禧寺,在祊坑,宋时建(12)同治《祁门县志》卷10《舆地志·寺观》。。可见方志记载较为简单,对永禧寺具体兴建情况皆无详载。尤其是“祊坑”,虽地处十一都,但与“盘溪”一样不见记载,应当皆为土名。 那么,永禧寺兴建的情况究竟如何呢?《祊坑永禧庵创造来历》作了专门记载: 宋宝佑(祐)五年丁巳十月间,蓦有一僧人前来投拜本宅,说祊坑口有一山弯形似燕窝,可做庵堂居住。予问来由脚色名目,回称名仲芳,自幼出家,尝游于江南等处,每访名□胜境,幽谷僻地,以为安□□地。比见其容貌清奇,头圆背厚,语言详细,行步庄厚,遂同游于□□观瞻,真可为佛地。回家三复思之,曾记古人云:生不作善于前,死无流芳于后。于是发心施财兴工,辟培基址创造大佛殿并门屋两廊斋厅方丈寮室厨房,署额“永禧庵”,装塑佛像,起于本年十一月初五日辰时,告成于开庆元年十月。遂捐田九十一亩与僧人食用,侍奉香火,以益生民。为此一方祈福祷恩之便,予又命长男菘一将元贞二年丙申钞买归仁都李相之兄弟五人,土名义成都寺前田,及江润坑口田,共七亩,批凑给用。今且于前,流传于后,使吾之子□□孙识其源矣。 大德元年丁酉十月吉旦七旬老翁吴端显书,端显即五二公,字□ 从记载来看,永禧寺位于祁门县十一都祊坑口,僧人仲芳得到了吴端显的捐施,起建于宝祐五年(1257)十一月初五日,告成于开庆元年(1259)十月,花了两年时间最终建成。其后,吴端显及其长男先后捐舍田地,与僧食用,侍奉香火。 这则文书系吴端显于大德元年,亦即建寺四十年后亲自书写,且有注“端显即五二公”。可见,吴端显即五二公,实系盘溪吴氏始迁祖。另外,吴端显自称为“七旬老翁”,由此推断,他大致出生于南宋嘉定、宝庆年间,宝祐五年捐建永禧寺时,已过而立之年。永禧寺建成后,吴端显先后捐田山共计百亩入寺,这在山多田少的祁门县非常不易,为永禧寺日常运转提供了保障。《五二公批授僧田山遗文》对此有载: 批遗文人吴端显买得,今创造祊坑庵一所与僧仲芳住持,即今功果完成,愿将陆续钞买得祊坑口上下段田、庵前田及各处田地共九十一亩,又取寺前山后山各处等山计百亩,舍入本庵,以为僧人日食□用之资,其田土名四至亩步,自有上手来历赤契,逐一付僧存照,□及开写。今从批后,听自僧人收割立籍在本户下当差,候我身□□后,立我夫妇三位神主,朝夕香灯,春秋祭祀,毋许泯我功德,亦不□僧人日后将我所舍田产变卖他人,如违以准不孝论。今恐无凭,立此存照。 景定元年二月十八日 吴端显 见人 江复□、徐子高 从上文来看,吴端显捐施建成永禧寺,其后又舍田入寺,以为焚修日用之资。因而,永禧寺实属吴氏宗族的私家香火院,吴氏宗族成为永禧寺的“护法”。此外,据《五二公批授僧田山遗文》记载,吴端显捐施建寺,招僧住持,还有一重要约定:“候我身□□后,立我夫妇三位神主,朝夕香灯,春秋祭祀,毋许泯我功德。”即永禧寺在其身后要供奉其神主牌位,铭记其功德。事实上,大德五年吴端显故亡后,永禧寺如约供奉“建庵檀越延陵郡五二朝奉”“从延陵郡五二孺人”遗像神主。从此,永禧寺为吴氏先祖守着香火,吴氏宗族成为永禧寺的“香火饭主”。 二、 永禧寺的续建及对吴氏先祖的奉祀 香火院的最大特点是与捐施家族之间互相依存,彼此依靠。诚如《重修永禧寺记》所载:“宋宝佑(祐)间,僧仲芳乐其山水明秀,请于主地延陵长者五二公立为祈福道场,五二公慨然施予,殚力成之,因署额‘永禧寺’。又入以宜木之山与宜稻之田,为供佛饭僧之资,而弘久之规立焉。”这里的“弘久之规”其实包含了两个彼此关联的约定:一是吴氏宗族对永禧寺持续维护,二是永禧寺对吴氏先祖永久奉祀。那么,“弘久之规”得到遵守了吗? 据载,永禧寺告成于开庆元年。第二年,即景定元年,吴端显批文舍田九十一亩入寺,其后又命其长男吴菘一舍田七亩,加上“前山后山各处等山计百亩”。到了元代,吴端显后人又有两次捐舍。至正八年《吾祖桂五公舍入庵批契抄白》记载了第一次捐舍情况:“吾父存日,捐地用财创造佛殿斋所门廊厨屋,妆塑大佛一堂,结□罗砌完成,批上下段田及各处田亩前山后山等山,批与僧人□□。大德五年辛丑,不幸父故,已荷本庵设立吾父母遗像神主,朝暮香灯,春秋祭祀,不忘其本。今吾当以继志不替,又取江润坑口与兄原舍永禧庵□共之田三分内,本宅合得一分,计中田一亩二角四十步,计税一百一十二文,今立文书批与永禧庵,永为添助先父母香灯典祀之资……庶不负本庵奉祀我先考妣香灯□美意也。”这次的捐舍人是吴端显的儿子吴登龙,原因是吴端显于大德五年亡故,永禧寺兑现了约定,“设立吾父母遗像神主,朝暮香灯,春秋祭祀”,为了“不负本庵奉祀我先考妣香灯□美意”,决定将“田一亩二角四十步”批与永禧庵,“永为添助先父母香灯典祀之资”。三年后,即至正十一年,又有一次捐舍,《伯修公舍山入祊坑永禧庵批契》载道:“十一都吴伯修、伯俊用己财买受堂伯□□庭梧山一片,坐落十一都一保……伯□□弟以思曾祖五二公建立祊坑庵,今本庵僧人汝舟侍奉五二公夫妇在庵,香灯不缺,兄弟商议,自情愿将前项四至内山地骨,尽行立契批舍入祊坑庵僧汝舟凑片,永为本庵朝山一任僧人永远为主管业。”这次的捐舍人是吴端显曾孙吴伯修、吴伯俊兄弟,原因是“今本庵僧人汝舟侍奉五二公夫妇在庵,香灯不缺”,于是兄弟商议,立约将“买受堂伯□□庭梧山一片”批舍入永禧寺。 降至明初,发生了一个重要变化,永禧寺在建成一百余年之后分出一半田产给了十王院。据“李氏所刊正谊辨”记载:“吾祖于宋景定等年舍田百亩于本庵,传至元末,有僧张宗寿自十王院来本庵住持,洪武初复回十王院,其徒则振旻、振镛是也。宗寿于供报之先,将祖田百亩分一半与振旻,令承管十王院事,分一半与振镛,令承管本庵事,各守分书,自有洪武四年官给民由可证。此吾祖之田所以分食于庵院之由,而吾祖舍田功德之主所以立于十王院也。”《祁门吴树声赎寺田文序》亦有相同记载。张宗寿于元末自十王院来永禧寺住持,洪武初年将永禧寺田分给十王院一半,从此“吾祖之田”分食于两寺,“吾祖之主”也立于两寺。洪武四年(1371)官给寺僧张宗寿“十王院民由”,仍完整地保留在《真迹录》中,为目前仅见之明代僧户帖,非常珍贵: 十王院民由 一户僧张宗寿,徽州府祁门县[十一]都住民,承十王院户,见当民差。计家一口 男子一口 成丁一口 本身年四十五岁 事产:田四十六亩八分八厘八毛,地六亩三分五厘四毛,坐落十一都 瓦屋三间,黄牛一头 右户帖付民张宗寿收执,准此 洪武四年 月 日 十王院,又叫十王寺。据同治《祁门县志》载:“一都,十王寺,旧有万安寺在城西七里,唐咸通二年移建于城南三里,宋大中祥符中赐额曰悟法。明洪武十五年,设僧会司,悟法有十二院,曰多宝,曰普贤,曰宝胜,曰天王,曰文殊,曰十方,曰弥勒,曰柏山,曰尊圣,曰十王,曰罗汉,曰泗洲,今皆废,唯十王独存。”(13)同治《祁门县志》卷10《舆地志·寺观》。弘治、嘉靖、康熙、道光诸《徽州府志》也有类似记载(14)弘治《徽州府志》卷10《寺观》;嘉靖《徽州府志》卷22《寺观》;康熙《徽州府志》卷18《杂志下·寺观》;道光《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》。。可见十王院地处祁门一都,原属悟法寺一分院,与吴氏并无关系。但在明初,十王院从永禧寺“承到十一都檀越五二公奉祀香灯田四十九亩八分”后,将功德之主五二公供奉于院中,遂成了吴氏香火院。 永乐二十一年(1423),永禧寺遭遇火灾,四十余年之后,即天顺八年,吴氏对其进行了修建。具体情况,乡先达汪回显撰《重修永禧寺记》有载:“国朝永乐癸卯,三门灾时,监寺晟师已老,所授徒智忠未祝发,比智忠授牒为僧,又迫以住持丛林而去,恒念寺不可旷废,乃遗其徒法兴暨孙如珍、如瑢复居之,且戒之曰:吾将有以指授之也。天顺甲申,智忠携法兴遍诣吾族,而告以先世兴寺之由,与今日复修之计,盖恳恳然也。故凡后于五二公者,咸忻然语曰:祖宗作善如此,顾我为子孙者可不缵承其绪乎?于是各捐私帑,庀工构材,不数月而三门成。又以两廊方丈梁楹栋□皆朽蠹作颓,亦悉以贞材代腐木,以密瓦易疏覆,以夷甓除坏阶,凡寺之昔所未修者,今皆无所不完矣。”吴氏族人感慨于祖宗之德,各捐私帑,对寺院进行了彻底检修,永禧寺焕然一新,得以延续。寺僧智忠“以为吴族世有大功于其寺也,来征文将刻诸贞石”。即刻碑记事,永昭后世。汪回显亦赞誉有加,认为类似举动“皆世之王公有弘力专势者为之”,吴氏则“以诗礼之家,而于是寺之兴创继修,皆其一脉相传之贤,无有乎弘力专势,无援乎他姓异族”,善之所及大焉。 此后又二百余载,降至清康熙五年,由于永禧寺僧贤愚不一,吴氏捐舍田地多被质典他人,吴瞻辰等人又捐资将之赎回,尽归于寺。对此,《祁门吴树声赎寺田文序》载道:“迨世远人湮,陵迁谷变,永禧寺基渐就倾圮,而僧之贤愚不一,复不能保其半业,多以质典于人,而有粮无租田,且为后来僧人累。此太非吾祖宗施田之遗意矣。族叔瞻辰慨然思兴复之,乃捐己资并纠族人之好事者各捐资为佐,共得白金八十两,以次取赎,而田租复尽归于僧,其事告成。” 根据以上梳理,吴氏对永禧寺的创建和续建,自南宋始,延至元、明和清,事历四个朝代,年逾数百,继志不替。正是通过不断的续捐、续建、捐赎等,使得吴氏一直与永禧寺保持着紧密联系,实可谓“吴族世有大功于其寺也”。同治《祁门县志》对永禧寺还有一简短记载:“永禧寺,在祊坑,宋时建。明万历火,僧诠愹修葺。万历县志,康熙、道光府县志同。同治八年重修。”(15)同治《祁门县志》卷10《舆地志·寺观》。永禧寺在万历年间再遭火灾,同治八年(1869)又有重修,吴氏是否参与不得而知。又据前引《光绪五年祁门县金璧坳户口环册》记载,直至清末,永禧寺依然香火不辍。 至于十王院,据《五祠租簿及十王寺租合同》记载,吴氏在清初对之亦有多次捐施:顺治四年(1647),十王寺重造佛殿,吴氏“五门共助银五拾两,付住持僧性荣领去”;顺治九年,吴氏后人利用清丈归户之机,将先祖捐施十王寺之田租税从汪世盛户下索回,仍归十王寺原户;顺治十年,吴氏后人除了每年兑现先祖捐施十王寺四百一十七秤十三斤五两田租以作香灯之费外,考虑“近因差繁”,“又缵先人美意”,“额外递年议定贴差徭银四两正”。而十王寺僧则承诺:“其五二公香灯,寺僧务要早晚殷勤,不得亵渎,以负厚恩。”又据同治《祁门县志》载:咸丰四年(1854),“兵毁未建”(16)同治《祁门县志》卷10《舆地志·寺观》;康熙《徽州府志》卷18《杂志下·寺观》。。显然与咸同兵燹有关。 从上可知,盘溪吴氏对永禧寺的创建和续建,历经宋元明清一直延续未断。这期间,永禧寺对吴氏先祖的奉祀亦世守无异。据《吴氏祊坑永禧庵真迹录叙》记载:“吾祖五二公于宋宝佑(祐)时,独割地捐财造宇,兼以腴田膏山入之,立万岁香火以便祈祷,僧人感恩,刻像题名于牌曰‘建庵檀越延陵五二公神主’。岁时有祭祀之仪,朝暮有香灯之敬,表里如一,始终如一。□□之报恩也,亦允矣。天顺甲申,吾族各捐财重修,无援乎他姓异族,自有僧智忠所求乡先达汪回显所撰碑文可证。故凡冬节致祭,□族散遗胙以惠僧。元旦贺新,僧备茶饼以敬族,岁远弗替。乡之人咸啧啧然叹赏,以为善继善述。”又,从《祁门吴树声赎寺田文序》以及《契据存底簿》中的几起纠纷来看,清顺治至同治初年永禧寺一直供奉着吴氏先祖神主。《光绪五年祁门县金璧坳户口环册》则显示,直至清末永禧寺与吴氏依旧保持着联系。数百年里,吴氏先祖在永禧寺的朝暮奉祀中功德不泯,而永禧寺则在吴氏的持续捐施下香火不辍,彼此一直信守“弘久之规”,保持着紧密联系,互依互存,实为徽州宗族与香火院长期互动发展的典型案例。 三、 围绕永禧寺的奉祀而发生的冲突 至明代,受国家法律政策调整影响,围绕香火院而发生的僧俗矛盾以及宗族之间的冲突开始出现,明中叶之后愈发频繁,甚至不乏惊天大案。例如,嘉靖七年至十四年,歙县呈坎罗氏与其先祖坟寺杨干院僧人法椿之间的诉讼即惊动了朝廷,前后费时八年,最终得以保住祖墓(17)《歙县呈坎罗氏杨干院归结始末》,原件藏中国社会科学院历史研究院古代史研究所。。歙县柳山方氏从弘治到万历年间,围绕着功德寺真应庙与守视僧也发生了持续不断的诉讼,其中弘治十八年(1505)方氏为抵制守视僧将真应庙祀产恣意典卖,一直告到京城,方才保住祀产(18)[韩]朴元熇:《从柳山方氏看明代徽州宗族组织的扩大》,《历史研究》1997年第1期。。隆庆至万历年间,新安大阜吕氏围绕先祖坟寺太平兴国十二寺与其他宗族发生多起诉讼,其中万历年间的诉讼告到了都察院(19)民国《新安大阜吕氏宗谱》卷6《负冤禀帖历朝实录》,1935年木活字重刊本。。 盘溪吴氏也不例外,尽管“弘久之规”总体上得到遵守,但围绕着永禧寺和十王院的奉祀及田产等,亦曾发生过多起纠纷乃至诉讼。较为激烈的当属嘉靖年间与李姓围绕永禧寺的奉祀而发生的冲突,大体情由,《吴氏祊坑永禧庵真迹录叙》有载:李姓与吴氏相邻而居,“系十一都一图民籍”,“本休(宁)人,实非陇西族,洪武末旅食吾土,永乐末,祖以今址界之”。可见,吴氏在李姓起初迁居祁门时对之有恩。此后李姓发迹,“既居之,后人财骤盛,间有黄甲之势,炙手可热,竟忘饮流思源之义,惟袭以怨报德之风。凡吾族之坟禁,任豪强侵;凡吾族之伙佃,任豪强役;凡吾族之山场田地,任豪强占”。对于永禧寺更是觊觎,并与永禧寺僧及十王院僧勾串:“今豪等外荫儒冠,内藏阴祸,与僧结八拜之交,立党称十虎之号,□□庵隅立张仙弹会,以大张其武备之盛。刻期元宵,令义男千人接灯桥数百柱,击鼓鸣罗,惊天震地,男女混杂,风化伤残。”吴氏“以礼谕而止之”,没想到李姓怀恨在心,于是“主僧呈里毁伤本庵祖像,又主僧茂实铲削去十王院所立碑内‘祁东十一都延陵五二公舍’共计十一字”。至此,吴氏不再忍让,“具词告僧”,将僧人呈里告到官府,而“李又插身作对”,将吴氏告到了官府。吴、李二姓诉讼就此拉开帷幕。 诉讼的具体情况,《真迹录》“讼供招”所录诉讼文书有载。现根据这些诉讼文书并结合其他记载,对诉讼过程作进一步展开。 嘉靖三十二年四月,吴氏族人吴天保等投递状词,状告永禧寺僧人呈里背义谋灭恩主神像:“原祖五二公倡议,遂捐田山共百亩并基地,独建祊坑永禧庵一所,僧人仲芳随立神像一座,朝夕香灯,传今无异。近来奸僧呈里,因祖舍田积成殷富,却乃不守清规,交结□友,法外阴行,新立张仙在庵,设会搅扰,意造灭祖庵基田山。身等痛念祖宗□为于前,一旦被恶谋夺不忍,岂恶恨戒无忌,魆将建庵檀越五二公像拔须断足。切思庵基田山是祖五二公捐创,后于国初洪武四年十王寺僧分去五十一亩,本庵尚存五十亩,岂容忘恩背义,栓谋毁灭神像?实如不孝,乞赐亲提究治。”从状词来看,吴天保并没有将李姓牵涉其中,直接告的是僧人呈里,所谓“具词告僧”。 然而,李姓与寺僧彼此勾串,互为奥援,主动“插身作对”,并由李松出面反将吴氏告至官府,认为吴氏是势豪谋夺永禧寺田产:“本都有庵永禧,建自唐朝,流传至今,排年续舍田约计二十九亩内,本家舍田一十五亩,吴姓不过舍田二亩,碑记明载。岂意吴姓独□五门六里,虎噬一乡,于嘉靖年间吴端阳、吴玠、吴什、吴鉴等贪图本庵风水,占作祠堂,驾称庵系伊祖五二公建造,蓦刻木像一尊,聚众送入本庵正堂,递年祭拜,积弊年深,竟又四志无忌,每遇拜期,勒僧出备酒馔祭仪□饼八百片,僧人含屈无伸,里排惧势莫办。又一都十王等业,田五十亩落伊地方,递年计租谷五百秤,值价银三十五两。□被吴姓东损西害,只得忍将租谷包籴与伊,仅得低银一十八两,累僧虚纳粮差,众所共忿。切思永禧庵肇建唐时,钟志可证。伊祖五二生于元时,难捏伊家建造。”据前文介绍可知,李姓对五二公的生时、永禧寺的建造历史、吴氏的舍田数目等指控完全不实。 为了驳斥李姓妄指,澄清事实,吴天保再向官府投递状词,首先对先祖捐建永禧寺情况进行陈述,接着指出:“祸因嘉靖三十年,不□□□富豪李析、李栗、李仲大、李伍女等,始兴元宵,名曰张仙会,默□□□,火焰冲天,锣铳齐鸣,众声喊闹,久立门道,举家疑是强党老□□□,今岁神会,伊家不遂展玩,恨身叱戒,希诬报复。今被妄生罗织□□侵欺,岂料久结奸僧呈里等,情孚浃洽,□同硬帮作证……切思庵税尚在身户,子孙流传,祀业神主遗像碑文疏簿为证,伊等将何凭据倚势妄来?”对李姓与寺僧勾串非为给予揭示。 双方的互控过程,《真迹录》没有辑录过多状词,但收录了知县尤烈(20)尤烈,嘉靖二十九年任祁门县令。见道光《徽州府志》卷7之2《职官志·县职官·祁门县职官》。的相关批语,从中可知案件的最终处理结果。其一批语云:“查看天顺年间重修碑,吴氏果有功德,故塑像奉祀。今呈里乃毁之,奸僧无形甚矣,重责拟罪。仍令依旧行祭,并及舍田人李、方二家祖。”可见,尤烈审核了天顺年间重修碑文,认定吴氏果有功德,罪在僧人无疑。但同时,对李、方二姓舍田事实也给予认定。又一批语道:“查永禧庵建自吴五二,天顺年间重修,成化年间李氏始舍田入,今欲废吴,非理也。断令庵僧立五二为始建功德主一座,立李氏祖为舍田功德主一座,方氏祖舍田功德主一座,俱于岁时行祭。”该批语实为裁断,吴氏先祖得以继续奉祀,而李姓的目的也达到了,即“立李氏祖为舍田功德主一座”。 至此,官司已无再打的必要了。于是李姓立下供状,承认吴氏捐舍建寺等事实,并接受裁断,结束诉讼。随后,僧人呈里也立下供状,承认不合行为,认罪服法。 除了永禧寺之外,这次诉讼还涉及十王院,李姓怂恿十王院“僧茂实铲削去十王院所立碑内‘祁东十一都延陵五二公舍’共计十一字”。《真迹录》没有收录涉及十王院的状词,但知县尤烈对之有一批语:“县主老爹批云:罪在僧。”可见尤烈对十王院的情况也非常清楚,对吴氏的功德同样给予了支持。僧人茂实最终立下首状认罪,并承诺:“原侍奉(五二公)神主牌面,自当领回侍奉,及涂抹石碑名目,本僧自行重刻,照旧改正。” 至此,嘉靖三十二年的诉讼尘埃落定。总体上看,吴氏先祖的奉祀权得到了确认,但吴氏仍有不甘,即知县同样认定了李姓舍田事实,批准“立李氏祖为舍田功德主一座”行祭。对此,《吴氏祊坑永禧庵真迹录叙》载道:“谁不知李氏素无神主,一旦容其立之,不吐一辞,是辱逮吾祖吾族,真天地一罪人也。”显然带有很大怨气。尽管如此,吴氏认为知县如此裁断,“亦诚见乎吴弱李强之势,以权处变,实安民之良策而已”,似乎又予些许谅解。 要注意的是,据《真迹录》记载,在嘉靖三十二年诉讼之前围绕十王院田产即已发生了多起纠纷。早在嘉靖十八年,十王院僧就曾将奉祀香灯田私下出当给李姓。由此,吴氏认为李姓早有谋夺之意,为了披露其阴谋,遂将十王院僧人如琳的服罪首状一同辑录存证,“以见李豪谋买之意,非起于今日也”。主要内容如次:“嘉靖十八年,有本寺行童茂成自不合,擅将前田典当与十一都李藻,银十两花费,是五二公植下子孙知觉,要行告理,本寺知亏,当还限约,候秋收成取赎。至今茂成躲闪未取,尤恐累及本寺,今将情由首明五大房檀越,本僧自行取赎还主。仍行童茂成不敢收入本寺,候今秋成之际,务要会同五大房到庄,眼同照数收贮,依时价买。自还文书之后,□寺僧徒,即不私自将田更易,如违听自檀越闻官。”到了嘉靖二十三年,“十王寺僧毫光私搬稻谷,本家告县”,最终蒙知县钮纬(21)钮纬,嘉靖二十二年任祁门县令。见道光《徽州府志》卷7之2《职官志·县职官·祁门县职官》。究治问罪,批云:“原十王寺田,吴五二舍,务要眼同监收,照时价籴。”《真迹录》没有收录相关状词,仅录有这一批语,并解释道:“右首状及本家告词系户房收。”亦即官府有存档,无需赘录。 从以上来看,嘉靖年间围绕永禧寺和十王院发生了多起纠纷,实则反映了徽州宗族对香火院奉祀及田产等资源的激烈争夺。这些纠纷虽以吴氏胜出而终,但从与李姓诉讼结果来看,吴氏先祖延续数百年的独享奉祀权已被打破,奉祀格局趋于多元化。寺僧也一再卷入世俗纠纷,甚至做出违背祖约的行为,“弘久之规”一度受到冲击。尽管如此,吴氏凭借祖约和官府支持,依旧维持着对永禧寺和十王院的强力控制,彼此之间的互动关系并没有遭到根本破坏。 还要提醒的是,据一散件文书记载:永乐九年三月十六日,“十一都永喜(禧)庵僧禧怡云”将“承师祖山一片”十二亩二角、又山十四亩本庵内该七亩、又山内该十三亩,出卖与同都人汪德淳为业,议价钞七百五十头文正,“今从卖后,以听买人入山长苗管业,本庵即无言说”(22)《明永乐九年祁门县僧禧怡云卖山地红契》,张传玺主编:《中国历代契约会编考释》(下),北京:北京大学出版社,1995年,第732页。。寺僧违背祖约盗卖永禧寺香火山数十亩,按理定会招致吴氏的追究和责罚。奇怪的是,《真迹录》对此却只字未提。又据《契据存底簿》记载,在顺治年间和康熙初年,吴氏族人吴之鼎等曾经乘土地清丈之机,利用充当清丈人员之便利对永禧寺相关财产进行侵占,寺僧则一度考虑“赴府县老爷台下陈告,将庄基及坦地追还寺业,其粮割入五祠,听僧照则自行兑票上官”,即试图索回田产,摆脱吴氏牵制(23)相关介绍,参见曾旭彤、黄忠鑫《明清之际徽州清丈人役的承充、组织与田土处置》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。。同治三年,佃仆李胜和“背主造伪,借坟占业”,与吴氏族人和永禧寺发生诉讼,最后“蒙绅士劝息”了结。以上纠纷信息多不完整,留待进一步考察。 四、 徽州宗族与佛家寺院的历史渊源 佛教在中国的历史非常久远。乾隆《橙阳散志》云:“佛教入中国,昉于汉,盛于唐,历宋元明,环海内外,丛林梵宇,齿骈鳞次,即穷山僻壤,亦罔不构精庐。”(24)乾隆《橙阳散志》卷10《艺文·记·觉华庵香灯田记》,清乾隆四十年刻本。佛教进入徽州的时间要略晚,但其流行趋势与全国大体相当,弘治《徽州府志》有载:“江南有寺观始于三国吴,而本府有寺观则始于晋,历唐及宋元而益炽洪。”(25)弘治《徽州府志》卷10《寺观》。 为便于总体了解徽州寺院的发展脉络,现根据道光七年修《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》的记载,对徽州六县各个时期的佛教寺院进行统计: 表1 清道光七年以前徽州六县寺院统计表

道光《徽州府志》所录佛教场所的名称比较复杂,主要有寺、院、禅院、尼寺、禅林、尼庵、尼院、阁、堂、舍、精舍等十余种。为便于行文,特统称为“寺院”。表1统计显示,徽州寺院的创建高峰主要在唐和宋两个朝代,年代不明者居多。明清时期增幅不大,这与明清的法律政策调整及地方官府的态度有关。根据统计,最早的寺院出现在东晋,有1所:休宁县“南山庵,在三都水南,晋泰(大)兴间建”(26)弘治《徽州府志·寺观》、弘治《休宁县志·寺院》记载:“南山庵在三都水南,晋泰兴二年僧天然建。”但晋时没有“泰兴”年号,实为“大兴”之误。当代《休宁县志》即载:东晋大兴二年,僧天然建南山寺于万安镇水南村。参见休宁县地方志编纂委员会编《休宁县志》,合肥:安徽教育出版社,1990年,第521页。。这与弘治《徽州府志》载“本府有寺观则始于晋”相符。此后较早的即为南北朝时期,共有4所:歙县向杲院、祁门县普福庵以及黟县广安寺和闲居尼寺,皆为梁建。最晚的寺院仅记载到清康熙年间,共有4所:大士阁、大悲阁、山城斗阁,皆由康熙三年任绩溪县令的王祚葵建;歙县皮篷庵,康熙中期建。康熙朝之后鲜有寺院记载,主要与康熙五十年朝廷严禁创建寺院的政策有关。受此影响,道光《徽州府志》收录寺院的原则是“皆仍前代之旧”,全部“采择自《新安志》、《大清一统志》、《江南通志》、康熙赵志,以后概不滥引”(27)道光《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》。又,有关徽州六县的寺院数量,明清时期的府县志记载都有区别,一定程度上反映了不同时期府县官府的态度。道光《徽州府志》的记载代表了当时徽州府的价值取向。。 寺院的记载信息大多比较简短,明确记载与宗族相关的不多。下面根据道光《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》的记载,对六县中与宗族相关的寺院统计如下: 表2 清道光七年以前徽州与宗族相关的寺院统计表 从表2统计看,与宗族相关的寺院共有34所,大多年代不明,宋以前及元代未见明确记载。其中明载属宗族功德寺的有1所,属宗族坟寺(庵)的有4所。其他类型不好判断,但皆与宗族人员有关,记载信息如:休宁“恒山堂,在十九都,宋程珌建”;婺源“听松庵,在江湾,江骥建”;绩溪“戴家庵,在县北三里,邑人戴绍功建”。 常建华指出:“唐宋之际,宗族制度的转型融进了佛教,突出地表现在佛寺成为宗族祭祖的场所。此种情形一直延续到清代。”(28)常建华:《宗族志》,上海:上海人民出版社,1998年,第139页。由此来看,表2统计的寺院应与宗族祭祖相关,以僧住持诵经,侍奉香火,资荐冥福,估计多属香火院范畴。 要提醒的是,由于年久信息湮没,导致方志对大多数寺院的记载信息过简、不全,因此有的寺院记载尽管简单,但仍有可能与宗族祭祖相关。例如歙县的杨干院,淳熙《新安志》、道光《徽州府志》皆有简短记载:“在孝女乡漳湍里,唐咸通二年建。”(29)淳熙《新安志》卷3《寺观》,清光绪十四年刻本;道光《徽州府志》卷4之4《营建志·寺观》。但据明代诉讼案卷《杨干院归结始末》记载,杨干院系歙县呈坎罗氏始祖“唐季避地之贤者”罗秋隐的墓地,实为呈坎罗氏的坟寺。不唯如此,有的香火院甚至连方志都无记载,下文介绍的歙县桂溪项氏捐建之“贵溪寺”即非常典型,祁门磻溪陈氏于宋代捐建之“碧莲寺”(30)刘伯山编:《徽州文书》第5辑第2卷,桂林:广西师范大学出版社,2015年,第252页。也未见载。由此来看,徽州香火院的数量应该超过表2之统计。 其实,“宋元时期徽州宗族祭祖往往依附或者结合于佛道及其寺观”(31)常建华:《明代宗族研究》,上海:上海人民出版社,2005年,第50页。。由于受到宗族捐舍,这些寺院“实质上成了变相的宗族家庙”(32)陈柯云:《明清徽州宗族对乡村统治的加强》,《中国史研究》1995年第3期。,亦即宗族之香火院。永禧寺、十王院就十分典型。作为香火院,永禧寺、十王院的功能与公众寺院明显不同,其经费主要依靠吴氏捐舍之田。寺僧则以吴氏捐舍之田耕种自食,具有住私家寺院、受私家豢养的特点,实为“家族私属的执役人员”(33)陈支平:《清代福建的蓄奴和佃仆制残余》,《中国社会经济史研究》1987年第4期。。其实,徽州宗族为了奉祀先祖,像吴氏一样舍田建寺、招僧住持的现象十分普遍。再如新安大阜吕氏,唐代始建兴唐寺,宋代捐资重建,改为太平兴国十二寺,舍田百余亩,每寺八亩有余,以资按月轮流奉祀先祖(34)民国《新安大阜吕氏宗谱》卷6《负冤禀帖历朝实录》。;歙县桂溪项氏先祖项庸于宋宣和四年(1122)将户下子业风水地舍作寺基,并助钱千贯重建贵溪寺,该寺建立祠堂一间,“候公天年,削牌奉公为舍基檀越”(35)嘉庆《桂溪项氏族谱》卷19《艺文·祠约》,清嘉庆十六年木活字本。;浮梁县赵氏先祖礼部侍郎赵景崇宋时葬于祁门县普安寺,其后捐输田山入寺,以作看护之资(36)《案卷》,原件藏安徽省图书馆。;婺源县严田李氏在宋元时建立九观十三寺以祀祖先,世承香火,奉祀不怠(37)嘉靖《严田李氏会编宗谱》卷8《李氏寺观记》,明嘉靖年间刻本。;祁门县善和里程氏程伯源兄弟在宋绍兴年间捐建报慈庵,以祀其母(38)光绪《善和乡志》卷2《报慈庵记》,清光绪七年稿本。。实际上,唐宋时期及在此之前迁入徽州的大族多存在此类现象,像前文提及的呈坎罗氏、柳山方氏,以及表2中所涉及的相关宗族,等等。说明徽州宗族长期以来对香火院有着普遍的社会需求,形成了较为典型的祭祖文化现象。这一现象延续了上千年,从中可以管窥徽州宗族与佛教之间的融合关系,以及宋元以降佛教日趋世俗化的时代特征。 然而,到了明清时期,国家层面对寺院的法律政策做出了调整。明初,开始对佛教实施严控(39)相关论述参见张德伟《明代佛教政策研究》,《世界宗教研究》2018年第5期。。《大明律》即规定严禁私自创建增置寺院:“凡寺观庵院,除现在处所外,不许私自创建增置。违者杖一百,还俗。僧道,发边远充军。尼僧女冠,入官为奴。”(40)怀效锋点校:《大明律》卷4《户律一·户役·私创庵院及私度僧道》,北京:法律出版社,1999年,第46~47页。对于这项规定,《大明律集解附例》纂注曰:“此见寺观庵院皆为淫祠,不得私创。僧道冠尼僧皆为异端,法所必禁,不得私度,所以禁邪术而崇正道也。”(41)《大明律集解附例》卷4《户律·户役·私创庵院及私度僧道》,清光绪三十四年重刊本。弘治、嘉靖年间,甚至对府州县僧道数量进行严格限制:“僧道,府不得过四十名,州不得过三十名,县不得过二十名。若额外擅收徒弟者,问发口外为民,住持还俗。僧道官知而不举者罢职。”(42)黄彰健编:《明代律例汇编》卷4《户律一·户役·私创庵院及私度僧道》,台北:台湾商务印书馆,1979年,第458~460页。降至清康熙五十年,应左都御史赵申乔疏言,经礼部议覆,也对创建寺庙加以严禁:“近见直隶各省创建寺庙者甚多,建造寺庙则占踞百姓田庐。既成之后,愚民又为僧道日用凑集银钱,购买贫人田地给与,以致民田渐少。且游民充为僧道,窝藏逃亡罪犯,行事不法者甚多,实扰乱地方,大无益于民生者也。著各省督抚及地方官,除原有寺庙外,其创建增修永行禁止。”(43)《清圣祖实录》卷248,康熙五十年十二月丁卯,北京:中华书局,1985年,第462~463页。国家法律政策的调整对寺院发展造成了很大束缚,加上其他相关因素的影响,“佛教究自明中叶以后大衰”(44)汤用彤:《隋唐佛教史稿》,北京:中华书局,1982年,第294页。,“处于日益衰微趋势中”(45)郭朋:《明清佛教》,福州:福建人民出版社,1982年,第37页。。 受国家法律政策影响,明清时期的徽州地方官府对待寺院的态度发生了变化。徽州方志在编录寺院时多有评议,很大程度上反映了官府的态度及价值取向。仅以《徽州府志》为例,弘治《徽州府志》曰:“江南有寺观始于三国吴,而本府有寺观则始于晋,历唐及宋元而益炽洪。惟我太祖高皇帝稽古为治,于佛老虽不废其教,而给牒度,天下郡邑僧道则有定额,未尝少滥。洪武二十四年,又下归并之令,合数寺观,各立一丛林(46)洪武二十四年,朝廷命礼部清理释道二教,认为二教“皆不循本俗,污教败行,为害甚大。自今天下僧道,凡各府州县寺观虽多,但存其宽大可容众者一所,并而居之,毋杂处于外,与民相混,违者治以重罪”。参见《明太祖实录》卷209,洪武二十四年六月丁巳,台北:“中央研究院”历史语言研究所校印本,1962年,第3109页。,且严私创庵院之律,故本府寺观,皆仍前代之旧,未尝少有私创者,其名既登载于《大明一统志》,今苟略之,则无以见前代之滥,而我朝之正矣。”(47)弘治《徽州府志》卷10《寺观》。嘉靖《徽州府志》曰:“新安多山水,唐自北江来者因居之,故寺观肇于唐□,盛于宋元,而尤盛于祥符、天祐、延祐之间,明兴固日就废弛矣。人道盛,鬼道微,盛衰之机政可知也。故志之于二氏之居无取焉。”“论曰:二氏以静慧空虚为本,轻人伦而重山居,其教然耳。及其后也,因山居而寺观兴焉,因轻人伦而父子夫妇之道废焉。”(48)嘉靖《徽州府志》卷22《寺观》。按,“尤盛于祥符、天祐、延祐之间”,“天祐”疑为“元祐”之误。康熙《徽州府志》云:“赵吉士曰:一郡一邑中,其最无益,而止足以诬民惑俗者,寺与观是也。然将尽天下而废之,亦有所不可。”(49)康熙《徽州府志》卷18《杂志下·寺观》。可见,明初朱元璋即对佛教加强管控,受此影响,徽州地方官府对寺院多持消极甚至否定的态度,质疑佛教的出世性格,认为佛教违背宗法人伦且“最无益”“诬民惑俗”,响应朝廷加大管控力度,避免“前代之滥”。 徽州地方社会对待寺院的反应也出现了分化。一些地方文人和宗族精英甚至直接持排斥的立场,明祁门文人谢复曾经“谒祠之暇,经行十王诸寺”,有感而作一诗云:“世人事佛如至亲,蔑视至亲如路人;舆金辇帛贡土木,荒祠古冢成荆榛。彼哉夷种非我类,孰若世泽切吾身?长吁永叹空复尔,何由再见民风淳。”(50)光绪《祁门县志补》卷10《舆地志·寺观》,1935年抄本。从诗文来看,谢复对当地事佛兴盛景象与人伦冷漠现实非常不满,甚至蔑称佛教为“夷种非我类”。休宁人赵吉士实为一文士,其“最无益,而止足以诬民惑俗者,寺与观是也”的观点,与谢复诗文不谋而合。徽州宗族也存在排斥之言,明隆庆时期歙县泽富王氏(51)“丧礼久废,世俗多信浮屠之诱,供佛饭僧,俗习已久,卒难变矣……今皆屏绝,其仪式并遵《文公家礼》。”参见隆庆《泽富王氏宗谱》卷8《宗规》,明隆庆六年刻本。以及清道光时期婺源龙池王氏(52)“丧礼久阙,世俗多信浮屠,超荐用鼓乐,悖谬甚矣。宜皆屏绝,以遵儒礼。”参见道光《龙池王氏宗谱》卷首《宗规》,清道光二十六年木活字本。、同治时期绩溪华阳舒氏(53)“佛老之说,最惑人心。”“丧礼久阙,世俗多信浮屠,超荐用鼓乐徂送,悖谬甚矣……若以佛法为超度,是以亲为罪人也。今皆屏绝,仪式并遵儒礼。”参见同治《华阳舒氏统宗谱》卷1《家范十条》《家规十则》,清同治九年木活字本。等,在编修家谱时皆规定丧礼要屏绝浮屠,并遵儒礼。即便是盘溪吴氏宗族,内部亦存在分化,据《祁门吴树声赎寺田文序》载,族叔吴瞻辰在赎田入寺告成后,“而予适还里,乃属予为之序”。然而,吴树声却在序文中直言道:“予素不信浮屠福果之说,见有饭僧求福佞佛忏罪者,辄心焉非之。”但接下来序文笔转:“叔氏之举,虽以捐赎寺田,叔氏之心,则为修复祖业。夫浮屠之失,在于不知有祖耳。若乃此田施于有宋景定年间,历今已四百余年矣,叔氏生于四百余年之后,悼祖业之弗终,而力为修复,以成厥志。是岂寻常崇释者之可同日而语乎?而况人有重祖之心,则必敦一本之爱,推斯举也,任恤风行,睦姻成俗,将必兴义田以赡族中茕独之无养者,立义学以教族中子弟之失业者。以己为倡,以人为佐,吾知叔氏之所就,必有不止于此,祖宗之福之,亦有不止于此者。不然所薄者厚,而所厚者薄,仁者不为也。谓供僧则有报,而赈族则无报,智者不为也。叔氏勉之哉。”可见,吴树声将族叔捐赎寺田行为,解释为“修复祖业”,而非“寻常崇释者”,呼吁叔氏族人要兴义田让茕独无养者有所赡,立义学让子弟失业者有所教。显然,吴树声对赎田入寺之举存有异议,却又不好明说,于是通过巧妙行文,以期把叔氏族人之“重祖之心”转移到宗族建设上来。吴树声与那些修谱者的身份比较特殊,显示徽州宗族精英阶层在对待寺院的态度上出现了分化。 五、 结语 盘溪吴氏捐建和持续维护永禧寺及十王院主要出于奉祀先祖的目的。从捐建来看,吴端显受到僧人仲芳游说,“回家三复思之,曾记古人云:生不作善于前,死无流芳于后。于是发心施财兴工”。永禧寺建成后,舍田百亩入寺,并约定“弘久之规”:“立我夫妇三位神主,朝夕香灯,春秋祭祀。”从续建来看,元至正年间的两次捐舍,分别出于“不负本庵奉祀我先考妣香灯□美意”及“今本庵僧人汝舟侍奉五二公夫妇在庵,香灯不缺”。明天顺八年的重修,则因“智忠携法兴遍诣吾族,而告以先世兴寺之由”。清康熙五年的捐赎,又被解释为“修复祖业”“悼祖业之弗终,而力为修复”。由此可见,吴氏捐建和持续维护永禧寺及十王院,除了精神层面的信仰,还有奉祀先祖的诉求,实为“佛教信仰和祖先崇拜的合一”(54)常建华:《宗族志》,第144页。。 徽州宗族与香火院之间总体上保持着密切的互动关系。徽州宗族私家香火院的出现至迟可以追溯至宋代,宋元时期最为繁盛,成为当时各地宗族与香火院之间互动发展的一个缩影(55)宋元时期寺院供奉先祖的现象比较常见。参见冯尔康《中国宗族社会》,杭州:浙江人民出版社,1994年,第176~181页。。降至明清时期,国家政策法令严禁私自创建增置佛家寺院,香火院的生存和发展受到了很大影响,这导致幸存之香火院的奉祀及田产成为稀缺资源(56)据《真迹录》“李氏所刊正谊辨”记载:“洪武二十二年,遇奉归并丛林例,本庵田抄没入官。讫永乐二年,又奉恩例,凡庵未废者,许复住持,僧始得兑回官田于本庵。”可见明初政策法令的调整对永禧寺有过影响,但因其一直未废而得以幸存下来。。然则长期以来徽州宗族对香火院有着较为普遍的社会需求,香火院早已融入宗族生活,故而伴随着宗族的盛衰隆替,入明之后围绕香火院这一稀缺资源出现了纠纷频发的现象(57)明以降围绕香火院资源的争夺,实则反映了地方宗族的势力消长及权力空间。盘溪吴氏即承认,其先祖独享奉祀权被打破,“亦诚见乎吴弱李强之势”。,明中后期表现得尤为激烈,且一直延续至清代(58)乾嘉年间,围绕祁门县普安寺的归属,赵氏与其他宗族及寺僧打了三次官司,历时十七载,其中嘉庆十年告到了都察院。参见《案卷》,原件藏安徽省图书馆。。尽管如此,徽州宗族与香火院之间的互动关系似乎并没有受到根本破坏,盘溪吴氏与永禧寺就是一个十分典型的案例。 徽州宗族与佛家寺院的关系反映了诸多僧俗社会关系的变迁。首先,寺院主要为官方准建,所谓“释老之宫,自唐宋以来敕建赐额者居多”(59)民国《歙县志》卷2《营建志·寺观》,1936年刊本。,徽州宗族私家香火院的出现,显示寺院“经历了一个从公寺向私庙发展的变迁历程”(60)陈宝良:《明代社会生活史》,第469页。,佛教进一步世俗化、社会化。其次,徽州寺院的创建肇于东晋,盛于唐宋,到了明清时期国家政策法令做出调整,寺院的创建增置受到很大制约,显示佛教的发展与国家政策的变动紧密相连。再者,宋元时期寺院即已与徽州宗族祭祖相结合,然而,受明清时期国家政策变动影响,徽州地方官府和社会对待寺院的态度皆发生了明显转变和分化,地方文人和宗族精英甚至不乏排斥之言。在此环境下,宋元以来徽州宗族与寺院之间的融合关系受到冲击,招仆住庄耕田守墓(61)明清时期徽州佃仆制尤为盛行,佃仆守墓现象更为普遍。而柳山方氏甚至在万历三十六年规定,祀产不再交由僧人执管,“逐僧新庙,买仆看守”。参见乾隆《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》卷18《祀产》,清乾隆十八年刻本。、设立祠堂祭祀先祖(62)常建华:《明代宗族祠庙祭祖礼制及其演变》,《南开学报》2001年第3期。成为主流,捐建香火院供奉先祖的习俗逐渐走向衰落。 文章来源:安徽大学学报(哲学社会科学版),2021年05期 作者简介:郑小春,安徽师范大学历史学院教授,安徽大学徽学研究中心特聘研究员,历史学博士。 编排:严晶返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

点击排行 |

|

推荐新闻 |

图片新闻 |

|

专题文章 |