| 我们的队伍向太阳 | 您所在的位置:网站首页 › 鲍加画家 › 我们的队伍向太阳 |

我们的队伍向太阳

|

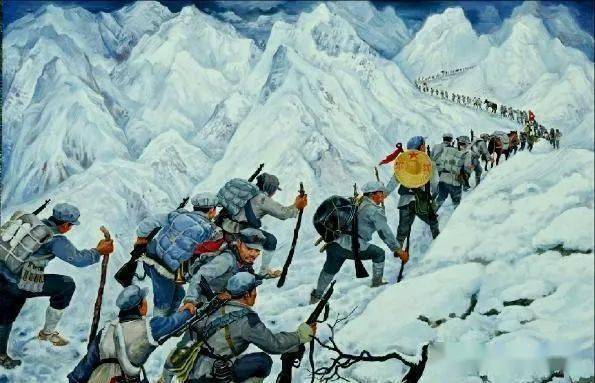

向前 向前 向前 我们的队伍 向太阳 脚踏着 祖国的大地 背负着 民族的希望 我们 是一支 不可战胜的力量 画面中 队伍的前方 群众 推着粮食车队 象征这支队伍 战无不胜的力量 来源于 人民群众 作品 有一种以气象胜的 宏观构图气势 主要描绘两支队伍 一支在阳光下 迎面走来的解放军 一支在黑暗中 被俘的国民党军 预示了 中国人民解放军 在共产党的领导下 取得最后的胜利 1961年7月1日前夕,鲍加与同事张法根合作,历时半年完成了近4米长的《淮海大捷》油画。这幅作品从创作完成起便一直悬挂于中国革命历史博物馆宏伟的展厅,如今仍是表现重大历史题材的经典画作。 淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。鲍加的艺术创作之路始终秉持着一颗虔诚之心,保持着对生活、对创作最饱满的热情。他从不将自己困于一方画室之中,而是背起画箱,走向生活、走近人民,创作出了《淮海大捷》《激流》等重大革命历史题材油画和《大漠千里》《长江第一大坝工地》等一批以祖国建设为主题的作品。 1960年,中国革命博物馆为庆祝建党40周年,邀请了一批全国各地的实力派油画家齐聚北京,进行革命历史题材主题创作。经创作组负责人罗工柳推荐,鲍加有幸受邀,分配给他的题材正是表现解放战争三大战役之一的淮海战役。 当时的鲍加只有20多岁,既无学历又少阅历,在画界更没什么名气。他揣着初稿到北京拜见了罗工柳,对方见到他很吃惊:“没想到你这么年轻啊,我还以为你是哪个艺术学院的老师呢。”原来,罗工柳在全国美展上看过鲍加画的《毛主席在马鞍山钢铁厂》留有印象,所以特意点名调他来参加创作。 鲍加担心画不好,罗工柳鼓励他说:“别怕,你知道这次参加的是哪些画家吗?有画《开国大典》的董希文、《红军过雪山》的艾中信、《征服雪峰》的靳尚谊……这么多老师在一起,他们会帮助你的。一次艺术实践就是一次锻炼成长的过程啊!”为了创作好这一作品,鲍加特意去宿县实地考察感受,访问亲历战争的老战士,查阅大量的有关史料,积累了丰富的素材。 老画家们对艺术的执着、严谨、热情和纯熟的油画技艺给他留下深刻的影响。由鲍加和张法根合作创作的油画《淮海大捷》不仅由国博收藏,还由人民美术出版社面向全国发行单页宣传画,深深地印在了新中国美术史上。 体现“将革命进行到底”的号召!淮海战役是解放战争中具有决定意义的三大战役之一,在辽阔的战场上,前后不过两个多月,迅速、干净、彻底地歼灭了八十多万国民党正规军,从而使蒋介石最后输光了他发动内战最主要的本钱。油画《淮海大捷》正是为反映这一伟大史实,歌颂人民群众在革命战争中的丰功伟绩而创作的。 如何用画面来表现这伟大历史的一页,他和张法根翻阅了不少经典美术作品,试图从前人的经验中找到一些启示。中国传统绘画理论中“观古今之须臾,抚四海于一瞬”的魄力让他们坚定了自己的思路:“绘画不以阐明史实的一切方面为己任,而是以形象的感染力激发人们的感情。历史画不可能巨细无遗地罗列现象,它允许并要求我们在尊重历史真实的前提下,根据自己的认识和生活感受,对素材进行创造性的取舍,并在此基础上充分发挥想象,从而跳出某些个别史料的局限,求得以一点概括一般。” 表现革命历史题材,必然会接触到有关战略战术和军事斗争的文献材料。学习这些,对鲍加理解这场战役有很大意义。“毛主席‘将革命进行到底’的伟大号召,对作品主题的酝酿成熟启发极大。采取继续进军的情节,以表现从胜利走向胜利的历史必然性,就是由此而来的。”结合研究革命回忆录和对战役参加者的访问,鲍加充分感受到当时解放军料敌如神、灵活机动、排山倒海的战斗气魄,广大军民高涨的革命热情和充满信心的乐观精神,产生了强烈的创作激情。 《淮海大捷》将色调冷与暖、明与暗的对比运用得恰到好处,如同奏响了一曲胜利交响乐。黎明的战场上,行进中的解放军队伍身披金色的阳光,踏着厚厚的积雪,豪迈地阔步前行。画面左边,硝烟还未熄灭,前景处阴影里的敌军俘虏,在一名骑马战士的押解下退出战场。近景处残破的汽车、装甲车等散乱地倒在阴影之中,寓意深长。最动人心弦的一幕是走在队伍最前方的推着独轮车的支前民众,这也揭示出这场战役能够胜利的最重要原因,就是人民群众的最广泛支持。 《淮海大捷》的成功完成,不仅充分显示了鲍加的艺术才华,更直接促成了他在1963年进入中央美术学院油画系进修。在艾中信和董希文的指导下,鲍加在结业时画了一幅场面宏大的《毛主席在共青团第九次代表大会上》,被中国美术馆收藏。

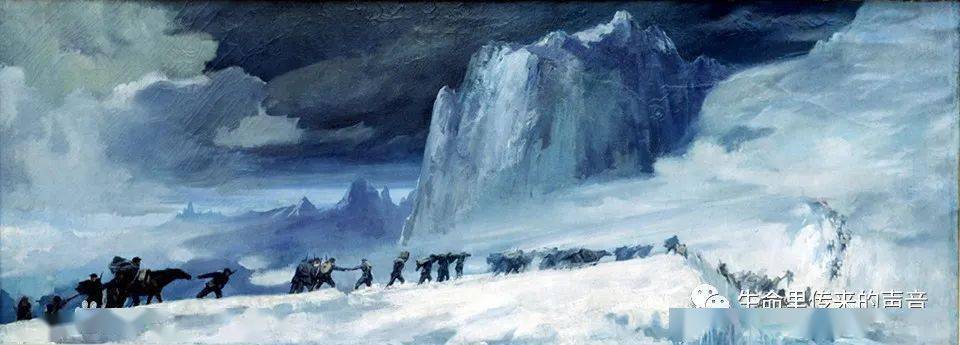

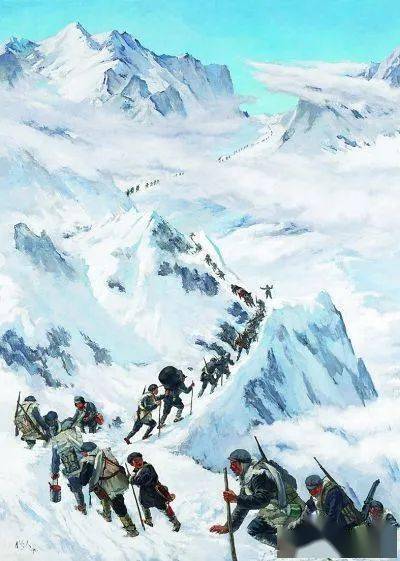

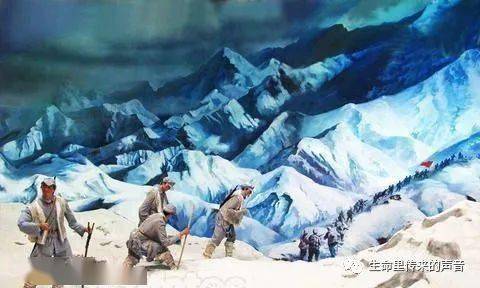

红军过雪山 ——生命里传来的声音 《红军过雪山》是艾中信创作油画,整幅画如严峻的史诗一般展开,深刻地表现了形式与主题的和谐统一。将“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”的诗意表现的淋漓尽致。 在构思上,人物和景色处理得简洁得当,体现了一种雕塑的整体感。雪原高寒苍凉,更衬托出红军战士不屈不挠的意志。生动感人的形象、鲜明强烈的对比,使两者相得益彰。笔法无拘无束、大方洒脱、节奏明快,营造了一个充满诗意的激昂场面。 1935年5月,长征的中央红军强渡大渡河,夺取泸定桥,一路突破国民党军队的围追堵截,来到了高耸入云、终年积雪的夹金山下。红军过雪山,是在当时异常艰难却又极具战略意义的正确抉择。红军北上,可供选择的路只有三个。第一条是走雪山以西,该地商旅来往众多,但需穿过人口稠密又对红军持敌视态度的藏民地区,才能到达藏族首府阿坝。 第二条是走雪山以东,从川东方向行进至松潘县,但因沿路有国民党的川军部署,危险性极高。第三个选择,就是走这条雪山中间的崎岖山路——夹金山气候变化无常,条件极度恶劣。但人迹罕至的道路对长征的红军而言,无疑是一条安全通道。 1935年6月,中央红军先遣队在师长陈光、团长王开湘、政委杨成武的率领下,开始向夹金山挺进。先遣队用刺刀铁铲等工具在雪山上挖出踏脚孔,使得后面的红军沿着人工开凿出来的小路往上攀岩。 雪山行军,海拔越高空气越稀薄,红军只能彼此搀扶着前进,不能停歇,因为对于衣衫单薄装备简陋的红军而言,一旦停下就会被长埋在皑皑白雪之中,永远与雪山作伴。过雪山时有很多战士不幸冻僵在雪地中,但很多红军哪怕冻成冰雕依然不忘战友和革命理想。正是靠着坚定的共产主义信念和顽强不屈的革命意志,红军才能凭着血肉之躯,翻越并战胜变幻莫测的雪山。 1957年,为庆祝中国人民解放军建军30周年,画家艾中信创作出油画《红军过雪山》,用艺术手法再现了气壮山河的壮举,将红军的英雄气概永远定格在作品中。这幅作品以油画的形式,用大刀阔斧、一气呵成的笔触,描绘了红军在高耸入云、风雪肆虐、冰坡险峻的夹金山中艰难行军的全景画面。 画作兼具雕塑般肃穆的整体感和生动形象的情节性。左侧的云端凝固于天空,给观者崇高而雄伟的视觉感受,又与右侧厚重的暴风雪相呼应。人在雪山之中,宛若一片片渺小的剪影,但依然不屈不挠地往前行进。这既展现出雪原的高寒苍凉,更衬托出红军不屈不饶的意志。 《红军过雪山》画面左侧描绘了红军在艰难的向雪坡上前行,S形曲线的冰坡使得艰难行进过程更具动势。马匹停步不前,牵马绳的战士却费尽九牛二虎之力想把马牵走,集情节性和故事性为一体。这种史诗般的情节感给予观者以红军过雪山的想象空间。 天地苍苍茫一色 气势宏伟奇壮观 白云绝壁雪山寒 红军钢铁意志坚

生命里传来的声音返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】