| 汪圣铎:宋代种花、赏花、簪花与鲜花生意 | 您所在的位置:网站首页 › 高明哪儿有花店 › 汪圣铎:宋代种花、赏花、簪花与鲜花生意 |

汪圣铎:宋代种花、赏花、簪花与鲜花生意

|

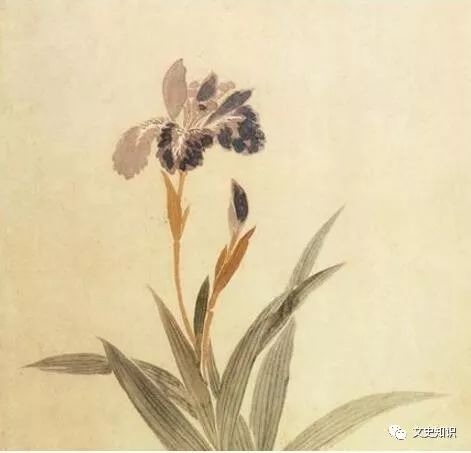

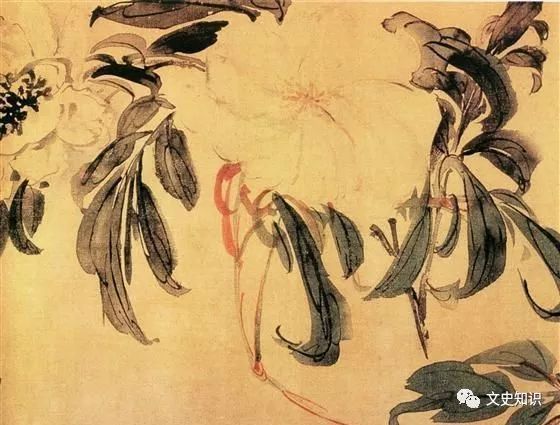

京城以外,外地城镇也有类似习俗。不少地方官府在官衙内附设花园。许多外任的士大夫在当地都经营私人花园。大史学家司马光是以俭朴闻名的,他在洛阳也曾经营一个小花园,名为独乐园。大诗人苏轼有诗描述此园,道:“青山在屋上,流水在屋下,中有五亩园,花竹香而野。”关于此花园,还有如下一则动人传说:司马光在洛阳建独乐园,一日“见创一厕屋,问守园者:何从得钱?对曰:积游赏者所得。公曰:何不留以自用?对曰:只相公不要钱”(《清夜录》)。此传说又有另一种“版本”,称:此园园丁吕直,“夏月游人入园,微有所得,持十千白公,公麾之使去,后几日,自建一井亭。公问之,直以十千为对,复曰:端明要作好人,直如何不作好人”(张端义《贵耳集》)。此传说赞美了司马光和园丁的高风亮节,我们也可从中看到宋人游园赏花的习俗,特别是了解到,当时有赏花者给园丁“小费”的惯例。南宋大诗人陆游宦游入蜀,在花开时节每每四处游园赏花。他在诗中写:“看花南陌复东阡,晓露初干日已妍。走马碧鸡坊里去,市人唤作海棠颠。”(《剑南诗稿》卷6《花时遍游诸家园》)许多年后,陆游从四川回到东南,还无限激情地回忆在四川观赏海棠花的情景,写诗道:“我初入蜀鬓未霜,南充樊亭看海棠。当时已谓目未睹,岂知更有碧鸡坊。碧鸡海棠天下绝,枝枝似染猩猩血。蜀姬艳妆肯让人,花前顿觉无颜色……”(《剑南诗稿》卷76《海棠歌》) 有的城市还举办规模盛大的“万花会”,《墨庄漫录》卷9载:“西京牡丹,闻于天下,花盛时,太守作万花会。宴集之所,以花为屏帐,至于梁栋柱栱,悉以竹筒贮水,插花钉挂,举目皆花也。”扬州等地也有这种活动。有些官员搞万花会过于铺张,给百姓造成痛苦,竟成为弊政。 二 簪花 在宋代,簪花又称插花、戴花,无论在朝在野,都是很流行的。 与现代不同的是,宋代不但妇女戴花,男人特别是士大夫也戴花。朝廷举行盛大而隆重的集会,皇帝、大臣都戴花。蔡絛谓:“国朝燕集,赐臣僚花有三品:生辰大燕遇大辽人使在庭,则内用绢帛花……春秋二燕则用罗帛花……凡对御则用滴粉缕金花……”(《铁围山丛谈》卷1)这是讲北宋。《宋史》卷153《舆服志》:“中兴,郊祀、明堂礼毕回鸾,臣僚及扈从并簪花,恭谢日亦如之。”“太上两宫上寿毕,及圣节、及赐宴、及赐新进士闻喜宴,亦如之。”这是讲南宋。大臣及随从们在上述场合大多是簪罗绢制的假花,但由此可以看出当时簪花的习惯。宫廷聚会所簪之花也有鲜花。王巩记:“故事,季春上池,赐生花。而自上至从臣,皆簪花而归。绍圣二年,上元幸集禧观,始出宫花赐从驾臣僚,各数十枝。时人荣之。”(《闻见近录》)此所言生花、宫花,都是鲜花。又王辟之记:“晁文元公迥在翰林,以文章德行为真宗所优异……后曲宴宜春殿,出牡丹百余盘,千叶者才十余朵,所赐止亲王、宰臣,真宗顾文元及钱文僖各赐一朵。又尝侍宴,赐禁中名花。故事,惟亲王、宰臣即中使为插花,余皆自戴。上忽顾公,令内侍为戴花,观者荣之。”(《渑水燕谈录·帝德》)他讲的两个事例中,宋朝君臣戴的也都是鲜花。 宫廷集会戴花,其他集会也戴花。《舆地纪胜》卷37《扬州》记载了一则故事:韩琦任知扬州,州衙花园里的芍药花盛开,人们发现有四朵芍药十分奇特,不但长得大、色泽鲜,而且花瓣边缘为金黄色,据老人讲,这种花几十年才能见一次。人们将此事禀报知州,韩琦大喜,当即下令在花园中摆宴庆贺。本州官员知州以下,有通判王珪、签判王安石,这三个人都是当时的名士,下官核计,四朵芍药花给他们三人一人一朵,第四朵该给谁呢?一时找不到能与这三个人相匹配者,颇为犯难。恰在此时,有人报:大名士陈升之赴任途经此处。于是,第四朵花一下子就有了主人。人们将四朵大花摘下,给他们一人一朵地戴好,于是宴会欢欢喜喜地举行。后来,这四位戴花者先后都作了宰相。人们说,这四朵花是上天降下的吉兆(“花瑞”)。此事长久流传,成为一段佳话。这也反映了士大夫的簪花习惯。 簪花不但在文人士大夫中是常见现象,而且被视为一种很风流的行为,经常见诸诗文。大诗人苏轼写诗述其在杭州到吉祥寺赏花:“吉祥寺中锦千堆,前年赏花真盛哉。道人劝我清明来,腰鼓百面如春雷。打彻凉州花自开,沙河塘上插花回。醉倒不觉吴儿碕……”(《东坡前集》卷7《惜花》)即自言其赏花插花醉酒之事。他在不少诗作中都咏及簪花事,如在《李钤辖坐上分题戴花》中有“帘前柳絮惊春晚,头上花枝奈老何”(《东坡续集》卷2);在《坐上赋戴花得天字》中有“清明初过酒阑珊,折得奇葩晚更妍。春色岂关吾辈事,老狂聊作坐中先”(《东坡前集》卷9)等等。著名文人曾巩也写诗自述:“花开日日插花归,酒盏歌喉处处随。不是心闲无此乐,莫教门外俗人知。”(《曾巩集》卷6《会稽绝句三首》)黄庭坚《南乡子》词中亦有“乱摘黄花插满头”,“花向老人头上笑,羞羞,白发簪花不解愁”等句。 三 种花 有赏花、簪花的习俗、就有了对花卉的商品需求,于是就有了大规模的种花;种花技术迅速发展,带动了鲜花贸易和鲜花市场。

宋代有些地方以盛产花卉著称。如洛阳、彭州的牡丹,扬州的芍药,成都碧鸡坊的海棠,都闻名全国。一些地方的农民则将其作为商品,种植花卉出卖,以求温饱,甚至出现了一些专以种花或接花为生的所谓“花户”。方志记,苏州“城东西卖花者所植弥望”(《吴郡志》卷30引范成大《菊谱》);孔武仲记,扬州“种花之家园舍相望……四方之人赍携金币来市以归者多矣”(《宗伯集》卷16《扬州芍药谱并序》);张邦基记,陈州“园户植花如种黍粟,动以顷计”(《墨庄漫录》卷9)。这样大面积地种花,显然是作为商品来经营。

宋代花户已掌握较高的嫁接技术。《续墨客挥麈》卷7《接百花》载:“百花皆可接。有人能于茄根上接牡丹,则夏花而色紫;接桃枝于梅上,则色类桃而冬花;又于李上接梅,则香似梅而春花,投莲的于靛瓮中,经年植之则花碧,用栀子水渍之则花黄。”嫁接技术的提高,使花卉品种大为增加,南宋都城外的西马塍,“园子每岁至重阳,谓之斗花,各出奇异者八十余种”(《群芳谱》)。这说明当时花卉种植无论在数量还是质量上较前代都有较大进步。

作为花卉种植兴盛的一种反映,文人们撰写了许多关于花卉的著作。据《宋史·艺文志》等,有欧阳修《牡丹谱》、陆游《天彭牡丹谱》、范成大《菊谱》和《梅谱》、孔武仲《芍药谱》、史正志《菊谱》、任王寿《彭门花谱》、周序《洛阳花木记》、张峋《花谱》、张宗海《花木录》等。其数量之多,也是前所未有的。 四 鲜花贸易 有赏花、簪花的习俗,又有花卉种植业的兴盛,鲜花贸易也就必然兴盛。产花地都有定期举行的花市。如文彦博《游花市示之珍》写洛阳的花市:“去年春夜游花市,今日重来事宛然。列肆千灯争闪烁,长廊万蕊斗鲜妍。交驰翠碦新罗绮,迎献芳樽细管弦。人道洛阳为乐国,醉归恍若梦钧天。”(《文潞公集》卷7)又据载,扬州“开明桥之间,春月有花市焉”(《舆地纪胜》卷37《淮东·扬州》)。赵抃《成都古今记》载,成都“二月花市”,不少文人作品中都言及托人到产地购花的事。 北宋都城汴京中即有花店,还有沿街叫卖的花贩。诗人梅尧臣撰有《京师逢卖梅花五首》(《梅尧臣集编年校注》卷17)。士大夫抱怨公务繁忙,则称“卖花担上看桃李”(《欧公诗话》)。南宋都城临安,气候温暖,花卉贸易更加兴盛。《西湖老人繁胜录》称:“城内外家家供养,都插菖蒲、石榴、蜀蔡花、栀子花之类,一早卖一万贯花钱不啻。何以见得?钱塘有百万人家,一家买一百钱花,便可见也。”吴自牧也讲,临安每当“春光将暮,百花尽开,卖花者以马头竹篮盛之,歌叫于市”。临安城外以种花闻名的西马塍,此时花卉贸易也很红火,《秋崖小稿·湖上》描述道:“今岁春风特地寒,百花无赖已摧残。马塍晓雨如尘细,处处筠篮卖牡丹。” 文人们已注意到花户和卖花人的生活。《南湖集》卷6《卖花》写道:“种花千树满家林,诗思朝昏恼不禁。担上青红相逐定,车中摇兀也教吟。虽无蜂过曾偷采,犹恐尘飞数见侵。应是花枝亦相望,恨无人似我知音。”大诗人陆游也写诗描写了一位卖花翁:“君不见会稽城南卖花翁,以花为粮如蜜蜂,朝卖一株紫,暮卖一枝红。屋破见青天,盎中米常空。卖花得钱送酒家,取酒尽时还卖花。春春花开岂有极,日日我醉终无涯……”(《剑南诗稿》卷23《城南上原陈翁以卖花为业得钱悉供酒资又不能独饮逢人辄强与共醉辛亥九月十二日偶过其门访之败屋一间妻子饥寒而此翁已大醉矣殆隐者也为赋一诗》)有人还将卖花人写入词作,如蒋捷《竹山词·卖花人》:“担子挑春虽小,白白红红都好。卖过巷东家巷西家,帘外一声声叫。帘里丫环入报,问道买梅花买桃花。” 有人也留意了花户的经济收益。时人蔡戡讲:“土人卖花所得,不减力耕。”(《定斋集》卷18《重九日陪诸公游花田第四首注》)陆游在《渭南集》卷42《天彭牡丹谱·风俗》中则谓:“惟花户则多植花以侔利,双头红初出时,一本花取直至三十千;祥云初出,亦直七八千,今尚两千。州家岁常以花饷诸台及旁郡,蜡叶筠篮旁午于道。”花户还可出卖技术,《洛阳牡丹记》讲:“善接花者、名门园子,秋时立券,春见花开还直”,是一种信用交易。 ——本文刊于《文史知识》2003年第7期“文化史知识”栏目

订阅 文史 知识 责编:viola返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】