| 这个“天生”的眼睛问题比近视还可怕!没法预防,这项检查要定期做 | 您所在的位置:网站首页 › 预防近视文章 › 这个“天生”的眼睛问题比近视还可怕!没法预防,这项检查要定期做 |

这个“天生”的眼睛问题比近视还可怕!没法预防,这项检查要定期做

|

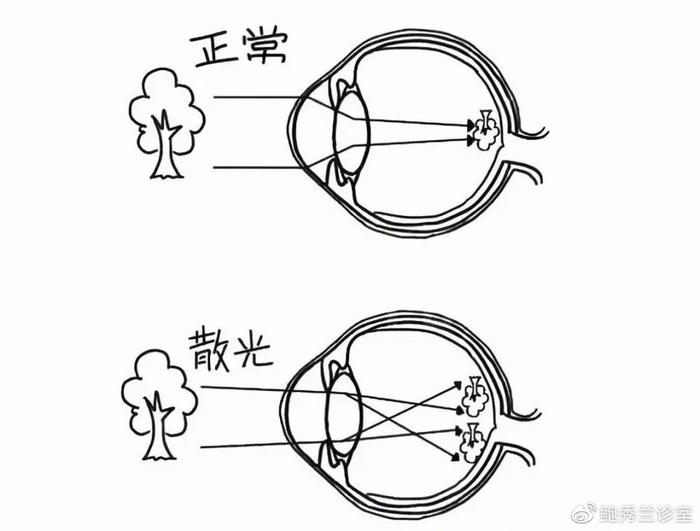

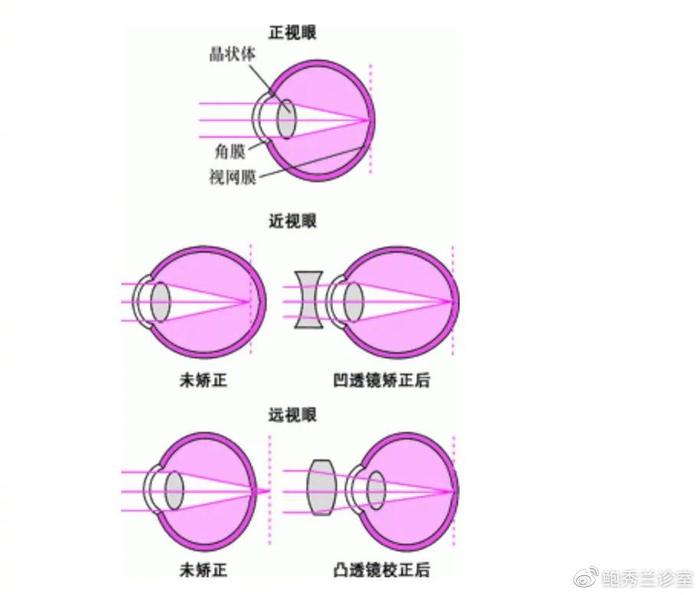

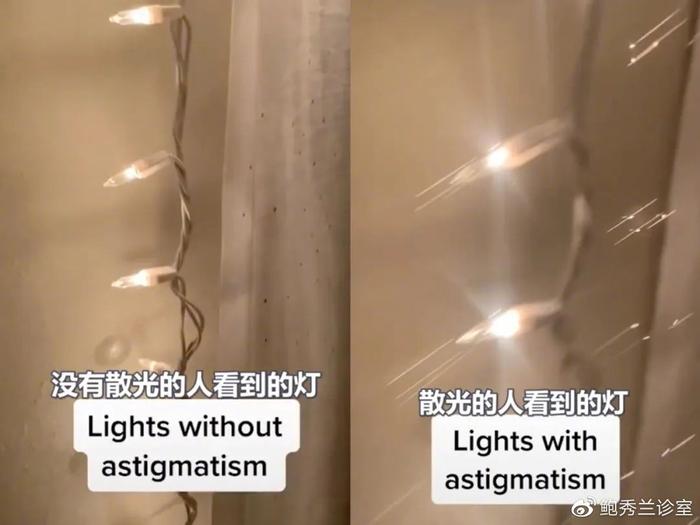

前几天关于“远视储备”的文章评论区,很多家长都在说孩子眼睛有散光,今天就和大家说说关于孩子眼睛散光的问题。 01 什么是散光? 首先要明确一点,散光是对眼球屈光状态的一种描述,可以算作眼睛的一点点小瑕疵。 只有当眼球的形态是非常完美的正圆形时,光线经过角膜和晶状体折射后,正好聚焦在视网膜上,这是眼睛的完美形态。 而散光只是因为眼球形状不是正圆,使得光线经过眼球折射后出现了发散,物体成像不能聚焦在视网膜的一个点上,呈现一个“散开”的影像,叫做“屈光不正”,并不是大家理解意义上的“光线发散”。 实际上,每个人的眼球都不是完美形态的,不是这里扁一点,就是那里歪一点,所以说,每个人或多或少都会有点散光。 有研究数据显示,中国青少年儿童中眼睛散光的大概有59%~72%。 香港地区曾对522名学龄前儿童做过调查,数据显示:完全没有散光的孩子,占比仅有10%~20%。 由此可见,散光在青少年儿童中的发生率是很高的。 一般来讲,轻微的散光因为眼睛能轻松自我调节,将图像呈现得最清楚。 但日常生活中如果孩子出现习惯性眯眼睛、歪头斜眼看等情况,要带孩子去医院测一测,这些用眼习惯会导致眼睑和眼内肌过度紧张,长此以往就会压迫眼球形状导致散光。 02 孩子散光需要矫正吗? 一定要戴眼镜吗? 并不是所有的散光都需要矫正。 3岁以下的孩子眼球还处于快速生长发育阶段,这个阶段的孩子大部分都有一定程度的散光(通常是≤75度)。所以这个阶段,小于75度的散光家长可以不用担心,定期做好复查就可以了。 但如果孩子的散光很明显(200~250度),或者双眼散光度数差超过150度,这时候孩子看到的图像是模糊的,大脑的视觉反应也是模糊的,如果没有及时戴眼镜矫正,让眼睛和大脑接受清晰图像的刺激,就会错过视力发育的最佳时期,从而形成弱视。 就算是后面进行矫正,孩子的大脑视觉分辨率已经形成了,清晰图像仍然不能分辨。 有些家长会觉得孩子还小,就算不戴眼镜视力也会慢慢发育,但其实当孩子有弱视风险的时候,戴眼镜不是一种选择,而是刚需! 散光严重的情况比近视危害更大,所以一定要定期检查孩子的视力,遵医嘱进行评估是否需要矫正。 除了戴眼镜之外,还可以通过佩戴角膜塑形镜(矫正镜片)和改变角膜形状的特定手术和激光治疗来矫正屈光不正。 只是具体使用哪种方法,还是要根据专业医生的建议以及孩子的配合程度来权衡使用。 屈光不正可以通过框架眼镜、隐形眼镜或眼科手术来矫正。 03 孩子眼睛散光, 但为什么视力正常? 近视是看远处的东西模糊不清,散光则是无论远近,看到的东西都有重影。 图源:tiktok 平时查视力,一般用的是E字表,如果是近视眼,看起来是一片模糊,辨认不了方向,但如果是散光眼,就有可能出现看不清(重影)但能辨认方向的情况,这时候家长就会认为孩子“看得清”就是“视力正常”。 但其实E字表只能用于检查孩子是否近视,是否有散光是检测不出来的。 所以,检测孩子是不是散光,要做屈光测试,不仅能测孩子的散光度数,还能检测出斜视、弱视、近视等其他眼部问题。 04 散光可以预防吗? 儿童散光是天生的,和有没有近距离用眼、过度用眼、看不看电子产品、有没有户外运动等关系不大。 所以散光没法预防,只有在检查情况之后进行针对性的矫正。 虽然散光不能预防,但日常科学用眼还是不能少。 还是老生常谈的话题:多进行户外运动、少看电子产品、尽量避免近距离用眼、读书学习时端正坐姿、不要在过暗的环境里长时间用眼、定期屈光测试等。 苦口婆心说这些,只是为了预防在散光情况下,孩子长时间不合理用眼导致近视或者加重近视。 如果是散光比较严重,且没办法干预的情况,可以等孩子眼球发育稳定了,在一定度数范围内,通过屈光手术进行矫正。 总而言之,无论孩子视力如何,都要定期检查、随时掌握视力情况。有问题,找医生,需不需要矫正干预,也要眼科医生评估确定。 特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。 |

【本文地址】

图源网络

图源网络 图源网络

图源网络

图源网络

图源网络