| 文献综述: 靶向药物的研究进展与开发前沿 | 您所在的位置:网站首页 › 阴囊paget病晚期有靶向药吗 › 文献综述: 靶向药物的研究进展与开发前沿 |

文献综述: 靶向药物的研究进展与开发前沿

|

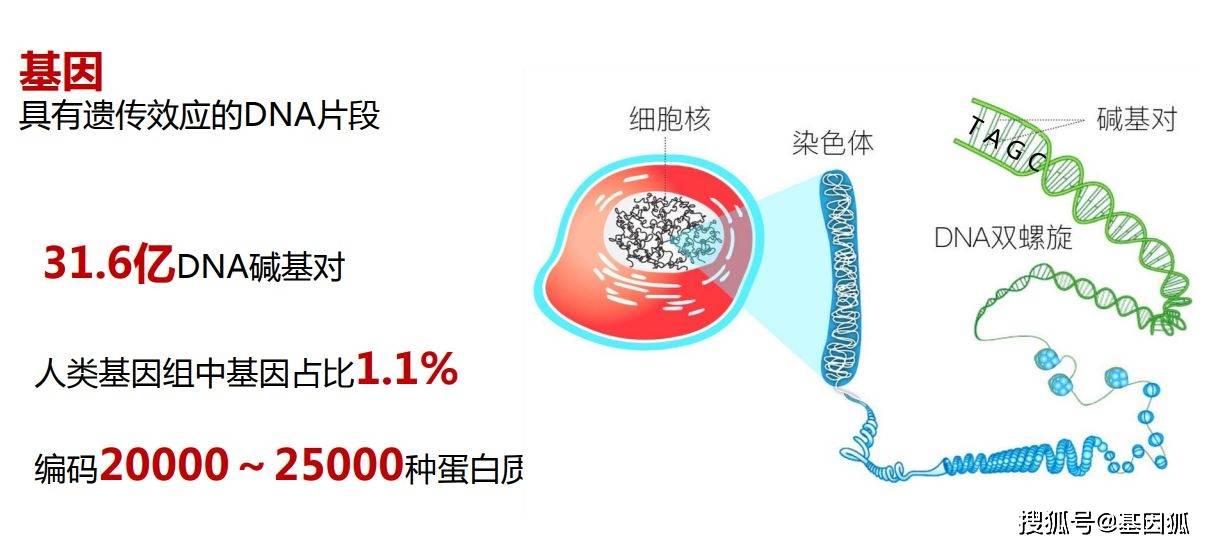

靶向药物的独特作用机制和治疗优势,对改善肿瘤患者的生活质量和延长生存时间具有重要意义。例如于2001年获批问世的格列卫(伊马替尼),在治疗慢性白血病方面就取得了傲人的成绩。格列卫诞生之前,慢性髓性白血病患者的5年存活率只有30%,而格列卫治疗后将5年存活率从30%提高到了89%;而且5年后,有98%的患者取得了血液学上的完全缓解,被誉为人类抗癌史上的一大突破。替尼类药物的成功开发,不仅改变了白血病患者的命运,也让人类第一大癌—肺癌、女性第一大癌—乳腺癌以及我国高发的胃癌患者受益匪浅。各类靶向药物的出现,给肿瘤患者带来了更多新生希望。 2 靶向药物的局限性和开发前沿靶向药物在发挥独特治疗优势并带来巨大临床效益的同时,也存在价格昂贵、适用范围窄、易于产生耐药性和存在一定毒副作用等多个局限性。全新药物靶点及其先导物的发现与验证困难,靶向药物研发周期长,是其价格昂贵的主要原因之一。靶向药物仅对某种致癌基因特异性高表达的肿瘤具有较好的疗效,但对其他肿瘤基本无效。产生耐药的作用机制更是复杂,基因突变是主要原因之一,药物使用一段时间后产生的基因突变,导致药物不能与驱动肿瘤发生发展的靶标分子结合,产生严重的药物耐药性。同时,表观遗传和细胞因子的异常也会诱发耐药性的产生。此外,现有的靶向药物,不能完全特异性地只作用于肿瘤细胞,也存在一定的毒副作用,甚至少数的靶向药物副作用比较大。 正是现有靶向药物存在的诸多不足和局限性,大大推动了全新靶向药物的研发和新型技术的出现。包括:1)蛋白靶向降解技术。人类有超过2万个基因,而现有的上市药物的靶点不足1 000个,绝大多数的基因是“无成药性的”。蛋白降解靶向嵌合(PROTAC)的蛋白靶向降解技术的问世,能够使人类细胞中的大多数蛋白靶点从“无成药性”变成“有成药性”,极大拓展了肿瘤等难治性疾病的治疗前景。

除了PROTAC技术外,2019年以来先后诞生了利用溶酶体途径实现蛋白靶向降解的溶酶体靶向嵌合体(LYTAC)技术、基于细胞自噬途径开发的自噬靶向嵌合物(AUTAC)和自噬小体绑定化合物(ATTEC)靶向降解技术,此类新型蛋白降解技术,终将在创新药领域发挥其独特的靶向优势和治疗潜能。2)双靶药物或多靶药物。恶性肿瘤是复杂的网络和环节调控的多病因疾病,仅仅按照单靶点药物“一种疾病,一个靶点,一种治疗药物”的策略,干预其一个靶点或抑制一条通路时,机体会激活另一条相关途径,导致单靶点药物的疗效不佳,并很快产生耐药性,最终致使治疗失败。针对单一靶点的基因突变和耐药问题,开发双靶点或多靶点药物,尤其是具有协同作用的双靶点或多靶点药物,将在提高疗效和降低耐药性方面具有更大的优势。3)高选择性靶向药物。现有很多“致癌基因”不是理想化的只在肿瘤细胞表达,其在正常细胞中的表达使得靶向药物不能特异性地针对肿瘤细胞,导致现有靶向药物产生一定的毒副作用。高选择性靶向药物只针对肿瘤细胞发挥作用,可显著降低毒副作用。4)新兴人工智能和大数据技术。现有的很多化合物库,数量巨大,依靠传统的筛选评估方法,很难满足现有药物开发的要求。最新的人工智能和大数据技术,可以高效地推动靶向药物的筛选和发现,大大提高研发成功率和药物的成药性,并降低药物价格,推动“普惠良药”的开发。相信假以时日,新型靶向药物和相关技术将在创新药领域开创一片属于自己的天地。 3 本期靶向药物专题文章点评近年来,靶向药物的研发呈“爆发式”前进,推动了肿瘤个性化精准治疗,带来了巨大的临床收益,但是现有靶向药物的耐药性及其毒副作用在很大程度上限制了其临床疗效和应用潜力。因此,发现和验证全新的药物靶点并开发高特异性的靶向药物,是未来的主要发展方向之一,具有重要的临床意义。本期专题中由四川大学欧阳亮教授等撰写的《溴结构域蛋白4小分子抑制剂及其降解剂的研究进展》一文全面总结了靶向溴结构域蛋白4(BRD4)的新型小分子抑制剂及其降解剂的最新研究进展,详细总结了BRD4的蛋白结构特点,分析了BRD4作为表观遗传阅读器在肿瘤发生发展中的生物学功能,按照化合物与蛋白的结合方式及化合物结构特征对已有的BRD4抑制剂进行了系统的构效关系和成药性总结,并综述了2类新型BRD4蛋白降解剂的研究进展,有助于读者全面了解BRD4相关研究状况,为解决现有BRD4抑制剂导致蛋白在体内积累问题、开发新型结构的BRD4靶向药物提供了有意义的借鉴和指导。 金属酶广泛存在于人体,在肿瘤、心血管和感染等疾病中发挥着关键的调节作用已有60余种金属酶靶向药物获得上市批准,但与金属酶的巨大数量相比,仍有广阔的开发前景。四川大学李国菠教授等撰写的《靶向金属酶的金属结合药效特征研究进展》一文对PDB数据库进行深入挖掘和归类分析,全面总结了金属酶抑制剂特有的金属结合药效特征(MBP),系统分析了部分经典与少见的MBP与金属酶结合的选择性和杂泛性。 MBP是靶向金属酶的关键药效特征,对提高靶标结合能力、选择性和成药性至关重要,文章系统总结的经典MBP和少见MBP,在现有MBP数目和多样性十分有限的情况下,对设计开发新型金属酶靶向创新药物具有很大的参考价值和启发意义。作者同时指出,对于包含多个MBP或金属结合位点的化学结构,可以非特异性地作用于多种金属酶,在未来的药物设计中应仔细甄别,避免获得杂泛性化合物。 靶点基因突变和药物选择性不高,是导致靶向药物产生耐药性和不良反应的主要原因。因此,发现新型药物靶标和开发高选择性靶向药物,对克服现有靶向药物的局限性至关重要。针对危害性极大的艾滋病,现有的抗逆转录病毒疗法易于出现耐药毒株,治疗效果大大降低等问题。山东大学刘新泳和展鹏教授撰写的《抗艾滋病药物新靶标及其小分子抑制剂的前沿进展》一文详细总结了抗人体免疫缺陷病毒1型(HIV-1)药物新型靶标及其抑制剂的最新研究进展,依据HIV的复制周期进行分类,分别总结了调控病毒侵入、逆转录酶、整合酶、蛋白酶、衣壳蛋白和病毒潜伏相关激酶等不同靶标的抑制剂,对指导已有药物的再优化和创新药物设计具有重要的参考价值和指导意义。作者同时指出,传统药物设计策略与创新理念的融合、蛋白靶向降解等新型技术在抗艾滋病药物研发具有重要的应用价值,将加快新一代抗艾滋病药物的研制。

翻译后修饰是蛋白从“前体蛋白”转化为“成熟蛋白”进而发挥正常生物学功能的关键步骤,其中组蛋白的甲基化修饰是重要的调节机制之一,在基因转录调控等方面发挥着重要作用,与肿瘤等多种疾病密切相关,是抗肿瘤靶向药物研究领域的热点方向。郑州大学刘宏民和余斌教授撰写的《组蛋白去甲基化酶5的结构、功能及其抑制剂研究进展》一文,详细分析了组蛋白去甲基化酶KDM5在肿瘤细胞增殖、周期调控、转移与侵袭、分化等过程发挥的关键生物学功能,总结了KDM5蛋白所含结构域的不同功能,并按照结构类型系统综述了KDM5抑制剂的最新研究进展,为开发活性强、选择性高的KDM5创新药物提供了珍贵的参考信息和理论指导。 创新药物研发的过程复杂而漫长,每个环节都至关重要,但是如果剥离所有技术细节,则存在2个瓶颈问题:一是与疾病相关全新药物靶点的发现和确证;二是首个先导化合物的发现与验证。通常情况下,在获得一个全新药物靶点及其先导化合物后,可以成为一系列新药发现的突破口,在某种疾病治疗领域开拓一片广阔的天地。因此,如何获得首个先导化合物就成为药物研发中的关键环节之一。暨南大学陆小云教授等撰写的《基于片段的药物设计进展》一文,详细总结了如何基于片段的药物设计(FBDD)方法发现并优化获得先导化合物,从片段库构建、片段筛选和片段优化等方面全面概述了FBDD的研究方法和过程;尤其是,以FBDD方法成功获得的上市和临床药物为例,深入分析了FBDD技术如何推动创新药物的发现与开发,为高效发现具有成药性的先导物提供了重要的技术手段,对进行理性药物设计、开发创新药物具有重要的指导意义。本期刊登的5篇关于靶向药物的专题综述,展示了靶向药物巨大的临床需求与研究热点,从靶标与疾病的关系、蛋白结构与生物学功能、先导物发现与优化、成药性评估与药物开发以及新兴技术等方面,对不同靶向药物研发的现状、机遇和挑战进行了全面而客观评价,为靶向药物理性设计和开发提供了宝贵的思路和指导。 4 靶向药物的发展机遇与展望相对于传统的细胞毒药物和泛靶点药物,靶向药物具有特异性强、副作用小等显著优势,为治疗肿瘤和感染等恶性疾病带来巨大临床效益,但其适用范围小和易于产生耐药性等问题也亟需解决。 随着基因组学、蛋白组学和结构生物学的快速发展,潜在药物靶标大量涌现。新兴的人工智能、大数据技术和计算化学基因组学,也为高效获得具有成药性的候选药物提供了有力的技术支持。同时,全新的蛋白靶向降解技术大大增加“成药性”靶标的数目,拥有巨大的开发潜力;PROTAC在体内的作用类似于催化反应,能够重复利用,且不需要等物质的量的药物,此特性使其用量小、毒副作用和药物抵抗性低,极大扩展了现有小分子药物的研究方向,是前景巨大的治疗利器。高选择性靶向药物的开发会不断减少毒副作用的产生,具有协同作用的双靶点或多靶点药物,则会提高药物疗效并降低耐药性。随着交叉学科的快速发展和新型技术的不断涌现,靶向药物将迎来新一轮的发展机遇,为重大疾病的治疗做出突出的贡献。(本文来源药学进展)

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多