| 国宝之美: 铜奔马 | 您所在的位置:网站首页 › 铜工艺品收藏难 › 国宝之美: 铜奔马 |

国宝之美: 铜奔马

|

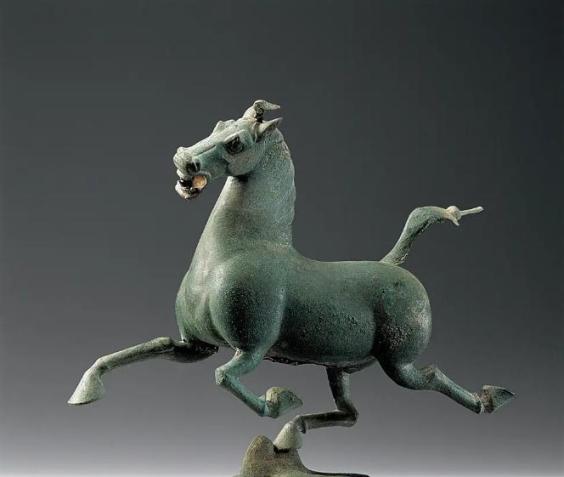

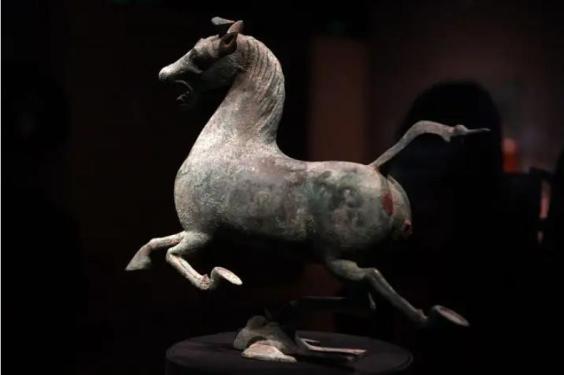

铜奔马 铜奔马,又名“马踏飞燕”、“马超龙雀”等,为东汉青铜器,国宝级文物,1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓,现藏于甘肃省博物馆,为甘肃省博物馆镇馆之宝。 铜奔马高34.5厘米,长45厘米,宽13.1厘米,重7.3千克,造型矫健精美,作昂首嘶鸣,疾足奔驰状,显示了一种勇往直前的豪情壮志,是中华民族伟大气质的象征。

马踏飞燕 奔马三足腾空、一足超掠飞鸟的瞬间,飞鸟回首惊顾,更增强奔马急速向前的动势,全身的着力点集注于超越飞鸟的一足之上,准确地掌握了力学的平衡原理,具有卓越的工艺技术水平。 其铸造工艺为分范合铸,即分别铸造马身、马腿以及蹄下飞鸟等部分,再合铸完成整体造型,马腿内夹有铁芯以增强支撑力和强度,铸造工艺在当时非常先进。 铜奔马的命名 关于此文物的名称,众多专家从不同角度为之命名,最后将其定名为铜奔马,这也是被认可的名称,除此以外还有马踏龙雀、飞燕骝、紫燕骝、天马、马神天驷、马踏飞燕等说法。 一件艺术品的命名有这么多的说法,在艺术史中绝无仅有,可见其在艺术史上的巨大影响力。  马踏飞燕正面照 这些不同说法的分歧点在于马足所踏之鸟的种类。铜奔马,定名平实,不会有任何失误,避开了对于鸟形底座本身属性的认定。 巧妙构思的铜奔马 东汉铜奔马是一件在三维空间中展开的有体积和重量的物件,而且动感强烈,呈三足腾空之势,在其足下加上鸟形底座以固定,显然经过精心设计,既符合力学原理,又使奔马的轻盈和物体的稳定得到完美解决,体现了其高超之处。 具体而言,鸟形底座平,与地面接触面积大,鸟的头、双翅、尾呈现伸展状,正如三角支架,增大了稳定性。所有这些使马的重心可以通过踏在飞燕的背上保持平稳,构思非常巧妙。 铜奔马用鸟形底座,在艺术上也是一种创造。 制作者在固定奔马的同时,将底座的实用功能与艺术创造结合起来,这一大胆而又巧妙的做法,增添了作品的艺术效果。  铜奔马 塑造一匹马的逼真形象对艺术创作者来说不算太难,而要将一件静止的物件表现出动感,特别是要表现一匹日行千里的良马风驰电掣的神速,就不那么容易了。 制作者匠心独运,运用现实主义与浪漫主义相结合的艺术手法,把奔马和飞鸟绝妙地结合在一起,大胆地让马的右后蹄踏在一只凌空飞翔的鸟身上,衬托出马的迅疾,使一匹静止的铜马活灵活现地呈现于世人面前。 铜奔马的造型方式,沿用了当时通行的奔马的形象,并且创造性地加入了飞鸟,既起到了固定作用,又增加了马飞奔的气势。整体上看,它是汉代人勇武豪迈的气概、昂扬向上的精神面貌的表现,反映了汉王朝的强大与富足。  马踏飞燕雕塑 铜奔马是在汉代社会尚马习俗的影响下产生的具有重要价值的青铜工艺品。马是汉代社会的重要交通工具、军事装备和农业生产畜力。汉朝政府给马立“口籍”,汉武帝作《天马歌》,马在各种场合被神化和歌颂。 汉代通西域,设河西四郡,马发挥了独特的作用。根据河西汉简的记载:马被广泛地用于交通驿站、长城防御、军事行动等方面。史料记载,汉武帝曾三次派人到西域求乌孙马,马在汉代可谓战功赫赫,功绩卓著。 中国文化流传千年,其中像铜奔马一样的文化瑰宝更是数不胜数,如今在弘扬传统文化,增强民族自信的大趋势下,越来越多的国宝被社会大众所关注,未来,也将诞生更多国宝相关的衍生产品,期待更多国宝走进我们生活的那一天。 来源:武威市雷台汉文化博物馆 END 本文为武威文体广电旅游微信公众号整合内容。如遇到1、分享内容侵犯您的版权;2、标来源非第一原创;3、微信内容发现错误等情况,请第一时间私信“武威文体广电旅游”微信公众号或致电:0935—2211772,我们及时审核处理。 原标题:《国宝之美: 铜奔马》 阅读原文 |

【本文地址】