| 黄永玉代表作品赏析:“酒鬼”原来是“荷痴” | 您所在的位置:网站首页 › 酒鬼小酒鬼蓝盒 › 黄永玉代表作品赏析:“酒鬼”原来是“荷痴” |

黄永玉代表作品赏析:“酒鬼”原来是“荷痴”

|

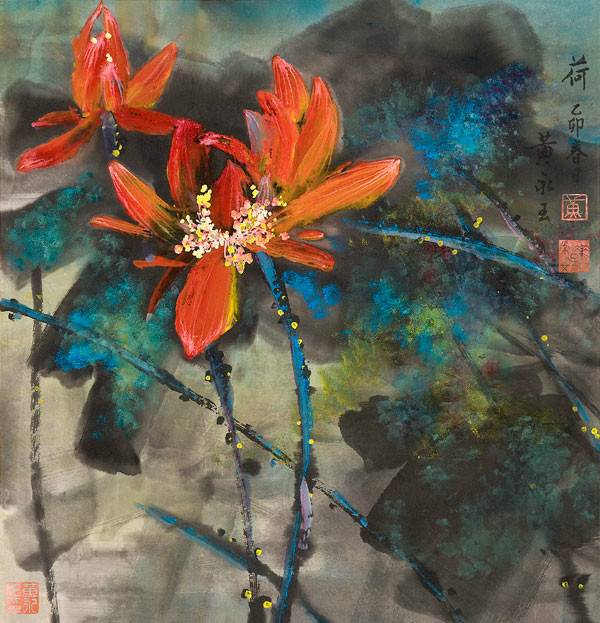

“荷痴” 黄永玉被称为“荷痴”,不单是缘于他画的荷花多,还在于他画的荷花独树一帜,神韵盎然。国画传统讲究“计白当黑”,他偏偏来个“以黑显白”,这种反向继承不但使画面看上去主体突出,色彩斑斓,而且显得非常厚重,有力度。

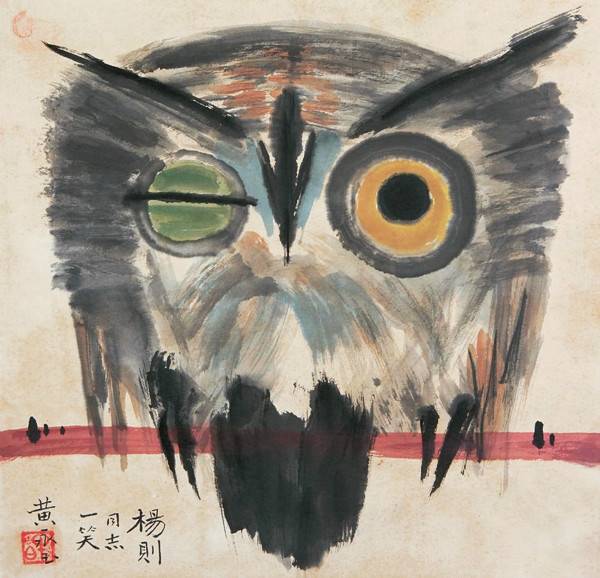

黄永玉与荷花结缘于十年动乱那些恶梦般的日子。傲然展蕊的荷花显得分外高洁清逸,不仅超凡脱俗、临风亭立的仙骨神韵给他以绝妙的美感享受,那出淤泥而不染、濯清涟而不妖的气节品性,更成为他逆境中启迪心智的精神支撑。黄永玉一有闲暇就去荷塘赏荷,从用心灵捕捉到用画笔描绘,仅速写就画了八千多张。荷花的千般姿态被他描摹殆尽,荷花的万种风情被他展现无遗,蕴涵了他无限的情思。在他的绘画题材里,荷花是一个非常具有风格的主题,但是荷花中国的文人也画了上千年了,各种流派的,比如说像明末清初的朱耷画的那种残荷就有一种孤傲于世的感觉。但是黄永玉画的荷花,没有给人那种非常清高、出世的感觉,而是一种很绚丽、很灿烂的气质。黄永玉开玩笑说荷花从哪儿长的,从污泥里面长的,什么是污泥呢?就是土地掺了水的那个叫做污泥,是充满养料的那种土。从土地母亲那里长出来的,回头再来骂它是污泥,这叫忘本。周敦颐说“出污泥而不染”,这是一种说法,某一种情况底下的一种说法。 小时候到外婆家去,外婆那个城门外就是一个荷塘,小黄永玉出了什么事了、调皮了,外婆要找他算账的时候,他就把一个高大的脚盆滚到荷塘,自己躲在里头。小时候个儿不高,看着荷花像房顶那么高,一动不动地呆两三个钟头之后,青蛙过来了,水蛇过来了,他仔细地观察它们。荷花底下有很多的苔、草,那种光的反映、色彩的关系,非常丰富。后来他开始画荷花,大部分都是从根底下这个角度来看荷花,画的就是当年外婆家池塘里头给他的那种感觉。 如今在北京家中万荷塘的池水里,黄永玉已经种下了来自山东、湖南、广东、北京的各色莲花。实际上画了这么多年的莲花,它们的形态与精神已经烂熟于心,即使睡觉的时候也有“十万狂花入梦寐”了。 “猫头鹰”与“黑画事件” 自开始走上艺术之路那天起,黄永玉就注定与猫头鹰有着不解之缘。目前所见黄永玉最早发表的木刻作品,是1942年他为儿童文学作家贺宜的作品《野旋童话》所作的插图,巧的是,其中第一幅就是《猫头鹰》。

黄永玉看百科全书,知道一只猫头鹰一年大概可食一千只老鼠,为人类节约一吨粮食,故喜欢根据所画猫头鹰数量,题上“一吨”、“五吨”的字样。不过,他没有想到,喜爱画猫头鹰却两度引火烧身。 第一次发生在1966年“文革”风暴来临时。在此之前,黄永玉赴河北农村参加“社会主义教育运动”(即“四清运动”),空闲时他突发奇想,采取画配文形式集中创作一组“动物短句”(因当时他家住北京罐儿胡同,故后来出版时书名为《罐儿斋杂记》)。所画动物中,包括猫头鹰,其短句为:“白天,人们用恶毒的语言诅咒我,夜晚我为他们工作。”这些闲情逸致之作,显露出黄永玉的机智和幽默才能。“文革”爆发后,这些作品却被知情者揭发检举,指责它们是“反党反社会主义”的毒草,甚至还把黄永玉押至中央美术学院开会批斗。 然而,黄永玉怎么也没有想到,八年后,又一次的随意之作《猫头鹰》,再度引火烧身,且比第一次来势更为凶猛,处境更为险恶,前途也更加渺茫。 1973年,结束在河北“五七干校”的数年劳动生活,黄永玉回到了北京。此时,北京饭店在靠王府井大街位置修建了新楼,据各方回忆,时任总理的周恩来亲自作出指示,安排一批画家为北京饭店新楼进行美术装饰。对于被打入“另册”并息笔多年的这些画家来说,这的确是一个令人高兴的转机。黄永玉应邀前来,具体负责整座新楼的美术布展设计。同时,中央大厅将有一幅围绕四周的《新长江万里图》大画,由袁运甫、吴冠中、祝大年和黄永玉四人负责。于是在1973年10月,黄永玉有了一次从北京到上海、苏州周游,然后再溯江而上直至三峡写生的旅行。 启程之前,一个偶然的机会,黄永玉在老朋友、画家许麟庐的家中,应邀随手在一个册页上画了一幅猫头鹰,风波由此埋下了伏笔: 老许拿出一本册页说是一位名叫宋文治的南京画家放在这里的,请他顺便约请朋友为他画点画。我那天因为在准备旅行的杂事,心情不安定,怕画不好。许说,你就随便来两笔猫头鹰吧!于是我就真的“随便地”来了这么一张以后要了我老命的、邵宇一个多月后拿来“进贡”的这幅东西…… 临返北京的前两天,听到一点风声:北京正在开展一个“批黑画”的运动,且扩大到全国追查“黑画”,“由江青同志亲自挂帅”,其中主要的“黑画”是一张猫头鹰…… 我听了之后居然一点都不在乎,还懒洋洋地说:“唉!画一张猫头鹰算什么呢?我不是也常常画猫头鹰的嘛!” 没料到,一回北京就明白了:正是我!(《邵宇和“猫头鹰事件”——小弹邵宇、范曾》) “黑画事件”按说主要是针对为北京饭店新楼创作的一些作品,黄永玉似乎不应被牵连其中,因为他的工作是负责整体布置设计,并不提供作品。个中缘由一直到“文革”结束后,他有机会看到了一批相关档案才了解到。1973年11月23日晚上,一个会议在北京的友谊宾馆召开: 周恩来总理的病情急剧恶化,江青一伙豺狼对他的迫害却决不手软。9月起搞起所谓“儒法斗争”影射文章,把原来的“批林整风”扭转成“批林批孔”,对周恩来作残酷的“病床围剿”。但是还嫌不够生动,不够普及,不够响亮。如何不只在“理论”上,而且在最引人注意的文化艺术上作一些突破,成为他们迫切的心情。 在这个重要的小会上,邵宇提出了“黑画”问题。发表了相当长的一席“揭发”。首当其冲地被具体提出来的罪证,就是我在画家宋文治册页上作的一幅《猫头鹰》(有趣的是,邵宇不提我早先在他家为他画的那张)。 邵宇的这一下无疑启发和扩大了“四人帮”攻击周恩来总理的想象力,取得了重要的突破口。1973年11月23日晚在友谊宾馆的小会提出猫头鹰的“黑画”之后, 即积极进行全国性的“黑画”追查活动。(《邵宇和“猫头鹰事件”——小弹邵宇、范曾》) 由此,“黑画事件”大幕拉开了。 1974年1月2日,姚文元在上海严厉批判《中国画》画册,这被认为是“黑画事件”的正式开始: 《中国画》这本画册是根据周恩来的指示精神,为了出口宣传的需要,由当时的外贸部门印制的一本出口画样本,作为工艺品出口的广告。 1974年1月2日,姚文元首先在上海发起了对《中国画》的批判。在上海市委的一次会议上,姚文元拿着这本画册,蛮横地指责是“黑山黑水”、“复辟逆流”,说它是什么“迎合西方资产阶级和修正主义的货色,是一本地地道道的‘克己复礼’画册”。画册里有一幅题为《迎春》的图画,画的是迎春花前引颈高鸣的公鸡,画面充满盎然生机。对此,姚文元居然写下了这样的批示:“这幅画在画幅的上端画了几枝淡淡的迎春花,整幅画突出地描绘了一只怒气冲冲的公鸡。这只公鸡嘴紧闭,冠高竖,颈羽怒张,双爪抓地,翻着白眼怒目而视,尾巴翘到了天上去,完全是一副随时准备向‘春天’飞扑过去的那种恶狠狠的神气和架势……这哪里是在迎春,完全是对社会主义的春天、对无产阶级文化大革命后所出现的欣欣向荣的景象的极端仇视。在这只怒气冲冲、尾巴翘到天上去了的公鸡身上,寄托了今天社会上一小撮‘复辟狂’的阴暗心理,他们不甘心自己的失败,随时随地准备同无产阶级决一死战。” (《“四人帮”批“黑画”运动始末》) 一场风暴很快吹到了北京。黄永玉回忆说,他的《猫头鹰》开始挂在“黑画”的第七位,但很快又挂在了第一位。一幅从非正式作品中搜集来的作品,竟成了100多幅“黑画”中首当其冲的讨伐对象,实出乎人们意料。 相关文化部门理所当然成了“黑画事件”的“推动中心”,这就是国务院的“文化组”。需要说明的是,“文革”爆发后,文化部被“砸烂”而不复存在,此时国务院负责文化的部门名叫“文化组”。重新组建并恢复“文化部”名称,要到1975年1月四届人大召开之后。“文化组”期间,担任组长的是政治局委员吴德,但他同时也是北京市委负责人,因此,主持“文化组”日常工作的是副组长于会泳。1975年新的文化部成立时,于会泳出任部长。“黑画事件”正是发生在由“文化组”向“文化部”过渡的时期。 在卫胜的讨伐檄文中,创作《猫头鹰》的黄永玉被冠以“炮制者”,对他的批判极为猛烈和严厉,甚至他在“文革”前创作的“动物短句”,也被捆绑在一起予以批判。黄永玉回忆说,他在宋文治册页上所画的猫头鹰,睁一只眼闭一只眼,是根据猫头鹰的习性而画。猫头鹰晚间捕食、活动,白天休息,但为了保持警惕,就常常睁一只眼闭一只眼——而这就成了他“仇恨无产阶级文化大革命和社会主义制度”的证明而惹火烧身。 “酒鬼” 出自艺术大师黄永玉之手的“酒鬼”包装艺术设计,极具湘西地域文化特色。酒鬼酒陶瓶的设计立意孤绝,妙手天成,平朴里显功力,随意中见洒脱,古拙别致,大朴大雅。酒鬼酒瓶一举创下国内包装设计费之最。据黎福清先生在《中国酒器文化》一书中记载:“麻袋瓶在市场露面以后,大受集瓶爱好者的青睐。”

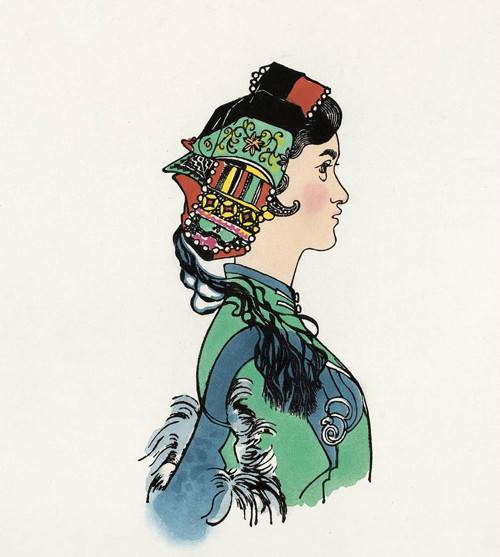

“酒鬼”外包装盒在一个侧面装饰的是黄永玉的国画酒鬼图,画的是酒鬼背着“酒鬼”在醉行,盒的一侧题着黄永玉的8个草体字:“不可不醉,不可太醉。”图中还有黄永玉撰写并手书的短句:“酒鬼背酒鬼千斤不嫌赘,酒鬼喝酒鬼千杯不会醉,酒鬼出湘西涓涓传万里。”这3个描绘“酒鬼”的短句就是一首极具韵味的诗,写“酒鬼”可谓形神兼备,后来因成为“酒鬼”电视广告语而广为人知。 “酒鬼”酒文化和包装文化相得益彰,2002年入选中国十大文化白酒。 “阿诗玛” 上个世纪50年代初,黄永玉先生离开香港,携家定居北京。随后,他做了一项颇具意义的事情,到荣宝斋向老艺人学习木版水印技术。这一次他向传统工艺的取经,直接的成果就是为撒尼族民间叙事长诗《阿诗玛》创作了一组套色木刻插图。许多年过去,美丽的套色木刻阿诗玛形象,已成为当代中国美术创作的佼佼者之一。

叙事长诗《阿诗玛》当年风靡全国,60年代杨丽坤出演电影《阿诗玛》,更使“阿诗玛”的名字成了美丽的代名词。 由黄永玉配图的《阿诗玛》一书版本多种,除中文版之外,另有少数民族文字版本和外文版本。 |

【本文地址】