| 新规出炉:足球场上未来也能五上五下了? | 您所在的位置:网站首页 › 足球中场休息可以换几个人 › 新规出炉:足球场上未来也能五上五下了? |

新规出炉:足球场上未来也能五上五下了?

|

举个例子,作为球队主教练,我在比赛第60分钟同时换上两名球员,那么这次换人就可以理解为,使用了1次换人机会以及2个换人名额。而过了10分钟,我又同时换了2名球员,又消耗了1次换人机会以及2个换人名额。这样在剩余的比赛中,我就只剩最后一次换人机会,使用掉最后一个换人的名额。

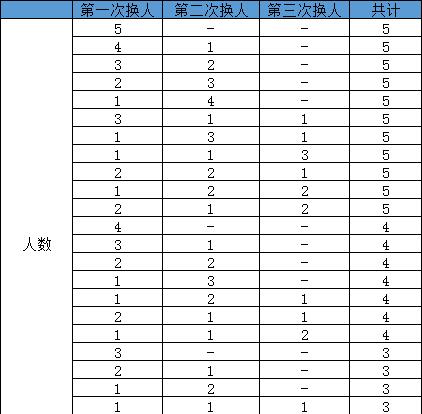

△在中场不换人的情况下,今后比赛一共会出现25种换人情况 如果把双方主教练比作FIFA游戏对战的双方,可能更好理解。在比赛进行过程中,每方教练有3次机会按ESC中断比赛,弹出换人菜单供主教练换人。 而在规则中还有“中场休息时也可以进行换人调整”这一项。对于这一项的理解,应该是在中场休息的过程中,双方主教练均可以执行换人,此时的换人,只消耗换人名额,不消耗换人机会。也就是说,如果教练选择在中场换了一个人,那么在其他比赛时候,还可以使用3次机会,更换4名球员。 除了中场休息,如果比赛进入到加时,那么未使用的换人名额及次数可顺延至加时赛,同时允许在加时赛开始前以及加时赛半场进行额外换人。继续拿游戏做类比,除了比赛进行中按ESC键来换人,每当碰到中场休息、加时赛上下半场间歇等官方休息的时间,系统会自动弹出换人菜单,此时换人就不需要消耗教练按ESC键的次数。 初衷:为了保护更多球员利益 从英国媒体曝出换人规则可能发生变动,到最终FIFA官宣,前后历时不到2周。而此前的换人规则已经延续了55年。那么是什么让国际足联在如此短的时间内做出这样的改变?在国际足联的公告中,也简单提到了原因,那就是为了鼓励和保障新冠疫情后的足球比赛。

众所周知,因为疫情,各国的联赛已经暂停了2个月有余,目前部分联赛已经或将要重开,但为了把失去的两个月补回来,剩余赛季的一周双赛频率,以及本赛季与下赛季的间隔期势必都将被简短,这也就意味着很多球员赛后休息、恢复的时间会大大减少。而这次换人规则的出台,将有利于球员减少消耗。 未来:谁将成为受益者 此次规定发布后,国际足联将是否使用的权限下放到了每个足协组织者。目前,西班牙足协已经官方宣布将采用这一规定并将每场比赛的报名人数扩大到23人。德甲、英超与意甲都还在考虑中。一旦这项规定能够实施,对于球员来说肯定是大利好。主力球员可以得到更多的休息,轮换阵容中的球员也可以得到更多的上场机会。 而从球队的角度而言,两种球队会在新规则中受益,一种是板凳深度特别厚的球队、另一种则是队内老将颇多的球队。 板凳深度厚的球队如皇马、曼城、巴黎等队,可以在同一个位置上摆出多种方案,轮换使用。比方说皇马的左边锋位置,一场比赛可以先后使用阿扎尔、维尼修斯、罗德里戈三名风格截然不同的攻击手,反复冲击对方右后卫的防区。

或者在搭配左后卫的时候,让马塞洛和门迪分享出场时间,利用不同的节奏反复冲击。当然,这里的深度并不是一定要同一位置的每个人都实力超强。只要几个人之间实力足够平均,且风格有差异,诸如多特蒙德的几位青年攻击手,每个人上场都会给对手带来不同的冲击。 同样的,如果你的球队在防线上有足够的深度,也可以换上不同的球员抵御对手的多人冲击。或者你的中场深度足够,就可以在比赛中针对不同的形势轮换使用防守型后腰、组织型后腰、冲击性前卫等等特质的球员来改变自身的战术走向。当然,这些都是板凳深度足够厚的球队在新换人规则之下能够得到的好处。 而另外一个可能受益的球队,就是老将颇多的球队。老将的体能不如年轻球员,老将越多,球队到比赛后期就会越疲软,越容易“爆雷”。而更多的换人机会,也可以让教练在发现苗头不对时尽早的“排雷”。而且,在某些关键位置的老将使用上,球队还可以玩出新的花样。

以皇马的老对手巴萨举例,本赛季在强强对话中,无论是巴尔韦德还是塞蒂恩都十分依赖比达尔后插上的进攻。但比达尔的体能无法支撑全场,因此两任教练都曾经陷入过纠结——首发上大家体能都好,冲击力展现不明显/替补上队友的体能都消耗殆尽,没人能给他传好球。而有了多换人的机会,巴萨就有了在比赛中段使用比达尔的可能。 而到了比赛最后,更多的换人名额还可以演变出更多好玩的事,比如说为了死守换下更多的前锋、换上更多的后卫摆出真正的大巴。或者为了进球尽遣前锋,让场上同时出现5名甚至更多的前锋。这样的场景,未来都有可能出现,也将给球迷带来更多的乐趣。

总的来说,换人名额的增加,将会给主教练带来更多的创造空间。他们的可以根据场上形势进行更多的调整,也可以选择田忌赛马的方法,将更多的杀招留作后手。但反过来说,如果这些针对性的战术选择不起作用,教练的“小伎俩”就会成为球迷吐槽的对象,给自己带来后患。从这个角度来看,换人名额的增加也将会给教练们的排兵布阵、临场指挥带来更多的压力。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】