| 知乎日报 | 您所在的位置:网站首页 › 谈项目经理与产品经理的工作范围及差别 › 知乎日报 |

知乎日报

|

多图预警! 谭樊马克答得很详细了,然而抑制不住对孔雀的喜爱之情,加上目前国内绿孔雀处境艰难但大部分人并不认识,再答一下吧。 一般我们所说“孔雀”指的是鸡形目(Galliformes)雉科(Phasianidae)孔雀属(Pavo)的两个物种:绿孔雀(又名爪哇孔雀,Pavo muticus)、蓝孔雀(又名印度孔雀,Pavo cristatus),均分布于亚洲。 此外雉科还有两类名字中带有“孔雀”字样的鸟类,一是分布于非洲刚果民主共和国中西部的刚果孔雀属(Afropavo)鸟类,该属仅有刚果孔雀(非洲孔雀)一种,是唯一一种分布于非洲的雉科鸟类,与孔雀属同属孔雀族(Pavonini),偶尔也把它算作“孔雀”。二是孔雀雉属(Polyplectron)鸟类,共八种,多分布在东南亚,部分亚种在南亚、我国海南岛、巴布亚新几内亚也有分布,与孔雀属亲缘关系较远,当然就是纯山寨货了。 来一张雉类系统树,理清这几类鸟的关系。

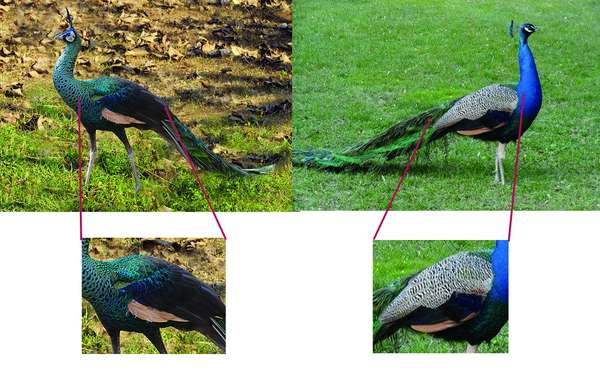

以下,从外形特征、地理分布和种群现状三方面来区分孔雀属的两种 真·孔雀 1.外形特征 (1)雄性个体 先各来一张雄性的全身照,直观感受一下。

(左为雄性绿孔雀,右为雄性蓝孔雀) 第一眼看到的是不是这两货颜色迥异的长脖子?其实这也是两者名字的由来,绿孔雀绿脖子,蓝孔雀蓝脖子。至于双方的尾屏或多或少都带点儿绿色,因此常常有人一眼看到蓝孔雀绿色的尾屏就误认为是绿孔雀了。可是,重点在脖子啊,在脖子! 下面来看看细部特征: 头颈部:

(左为雄性绿孔雀,右为雄性蓝孔雀) a.冠羽:绿孔雀羽毛长短都有,紧密聚集呈簇状;蓝孔雀每根羽毛长度基本相当,仅在最末端才有羽枝,基部都是光秃秃的羽轴,较松散,呈扇状。 b.脸颊皮肤:绿孔雀脸颊上有大块黄色皮肤(黄色皮肤区域在繁殖季节变黄变大,而在非繁殖季节黄色区域变小,颜色也会较暗淡,但是不会消失);蓝孔雀脸颊上只有白色的皮肤。 c.颈部羽毛:除了颜色上有绿蓝之分以外,绿孔雀的脖子是鳞状的羽毛,如龙鳞一般,这也是绿孔雀另一个别名——龙鸟的由来;蓝孔雀的则是丝状的羽毛。 翅上内侧覆羽:

(左为雄性绿孔雀,右为雄性蓝孔雀) 蓝孔雀翅上覆羽有白色和黑色(还是褐色?)交替的虎斑,绿孔雀无斑纹,为或浅或深的蓝绿色。 除此之外两种孔雀在其他地方还有许多区别,比如,成年雄性绿孔雀一般比蓝孔雀的体型更大,两者尾屏的颜色和光泽略有差异,不过这些特征不太容易直接目测分辨,就不赘述了。 (2)雌性个体 孔雀雌雄之间的区别,除了繁殖季节雄性具有艳丽的尾屏外(是的,只有繁殖季节有尾屏!过了季节也是要掉的。顺便提一下,尾屏不是尾羽构成的,是尾上覆羽,开屏的时候绕到后面你就能看见真正的尾羽了),蓝孔雀的雌雄鸟的羽毛颜色差别极大,雌性个体灰头土脸,绿孔雀雌雄个体羽毛颜色同样鲜艳,差异不大。 雌性蓝孔雀:

(雌性蓝孔雀) 是不是有点懵,这货脖子的羽毛又是绿的,又有点像鳞片状我说它是蓝孔雀? 再来个全身照感受一下。

(雌性蓝孔雀) 没错,虽然它脖子泛着绿光,它就是如假包换的 母·蓝孔雀。 虽然全身褐色,脖子有绿光,但是扇状冠羽和脸颊上只有白色皮肤而非黄色这两个特征和雄性蓝孔雀是一致的。 那么你要问它不是会跟雌性绿孔雀撞衫,当然不会啊,前面已经说了雌性绿孔雀和雄性一样妖艳啊! 雌性绿孔雀:

(雌雄绿孔雀) 由于是繁殖季节,有无尾屏足以区分两者,何况这个身体位置·······

(雌性绿孔雀) 不过若是过了繁殖季节,雄性尾屏褪去,又如何分辨呢?此时雌雄羽毛颜色相差不大。

(绿孔雀,上雄下雌) a.眼前斑纹:雄性绿孔雀为深蓝色至黑色,雌性绿孔雀为棕色。 b.簇状冠羽:雄性冠羽更长,羽片较小且紧密,雌性冠羽较短,且羽片较大,较松散。 最后提一下白孔雀,这是蓝孔雀人工繁育下的变异品种,目前其特征已能够稳定遗传,虽然全身变白,但是扇状冠羽还是能清楚说明它是哪家来的。 2.地理分布和种群现状 先来说处境稍好些的蓝孔雀,蓝孔雀野生种群目前分布于孟加拉国、不丹、印度、尼泊尔、斯里兰卡等南亚国家。

上图来源于《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List)网站,黄色为分布区域,野生种群数量暂时没有查到,不过介于 The IUCN Red List 目前将其保护级别定为 LC(Least Concern,无危),数量不至于太少。

至于人工养殖的蓝孔雀基本上已经是烂大街了,澳大利亚、巴哈马、新西兰、新加坡、美国、欧洲多国到处都有引进。国内各种公园、动物园里能见到的孔雀绝大多数都是蓝孔雀,包括绿孔雀在中国的原生地——云南。 常常能见到把养殖的蓝孔雀称作绿孔雀的情况,随便举几个栗子吧:

△认错我就忍了,TMD 你从哪里知道的绿孔雀是二级保护动物,人家是一级好吧!!!

△雌性蓝孔雀被错认为绿孔雀就更常见了,毕竟雄性好歹脖子带了蓝色,雌性全身上下除了土褐色,就是泛着绿光的脖子,说它是蓝孔雀,大家怕是要问“它到底哪里蓝啊你说啊。”

△好吧,我不举栗子了,糟心··· 下面说说正宗的绿孔雀,绿孔雀野生种群目前分布于:缅甸、柬埔寨、泰国、越南、老挝、印度尼西亚、中国

上图来源于《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List)网站,黄色为分布区域,红色为可能已灭绝的区域。同样是 The IUCN Red List 的数据:全球种群数量约 15,000~30,000 只,成鸟约 10,000~19,999 只。The IUCN Red List 目前将其保护级别定为 EN(Endangered,濒危)。

国内方面,分布于云南怒江州、普洱市(原思茅市)、红河州、楚雄州的部分地区,此外在西藏东南部墨脱等地也有观察到,但从上世纪 90 年代中期至今的调查中,许多地区都不再能观察到野生绿孔雀。《国家重点保护野生动物名录》将其列入国家一级保护动物。 近期有个好消息,4 月 15 日普洱市林业局宣布成功拍到一只身长约两米的野生雄孔雀,链接:独家|普洱再次拍到野生绿孔雀 对着相机又开屏又大叫 太“孔雀”了! 至于人工繁育方面,在有绿孔雀分布的东南亚诸国、美国等都有进行绿孔雀的人工繁育,但在人工繁育方面存在一个问题就是:部分绿孔雀基因已被蓝孔雀污染,也就是说存在蓝绿孔雀杂种。好在许多国外繁育的机构和人员已经意识到这一点,并且在极力避免发生杂交。然而国内的情况就不容乐观了,放眼望去大多数动物园所称的绿孔雀其实都是蓝绿杂种,动物园除了对公众进行科普教育,还有动物的迁地保护和研究的作用,然而当我们繁育的物种已不再是原有的物种时,何谈研究,何谈保护,何谈适时增加或恢复野生种群呢? 下面上一些蓝绿混血的图

两张图片是同一个个体,这是一只蓝绿混血的雌性,黄脸(眼周有黄色皮肤)是绿孔雀特征,而几乎呈扇状的冠羽和全身土褐色的羽毛又是蓝孔雀的特征。

黄脸(绿孔雀血统)+ 扇状冠羽(蓝孔雀血统)+ 翅膀上的虎斑(蓝孔雀血统)=混血 其实还有一点可以看出它血统的不纯,就是这条比蓝孔雀绿一点儿比绿孔雀蓝一点的脖子,羽毛有一点点鳞片状,却又不够明显,每张“鳞片”的花纹和纯种有所不同。上两张纯种个体脖子的标样供大家对比:

另外说明一点的是,一些混血个体由于混血程度低,混入另一种的血统较少,外形特征变化程度较小,分辨起来就没有这两只这么容易了。 以两张国外的图鉴结束两种孔雀和雌雄个体的辨别

△雌雄绿孔雀

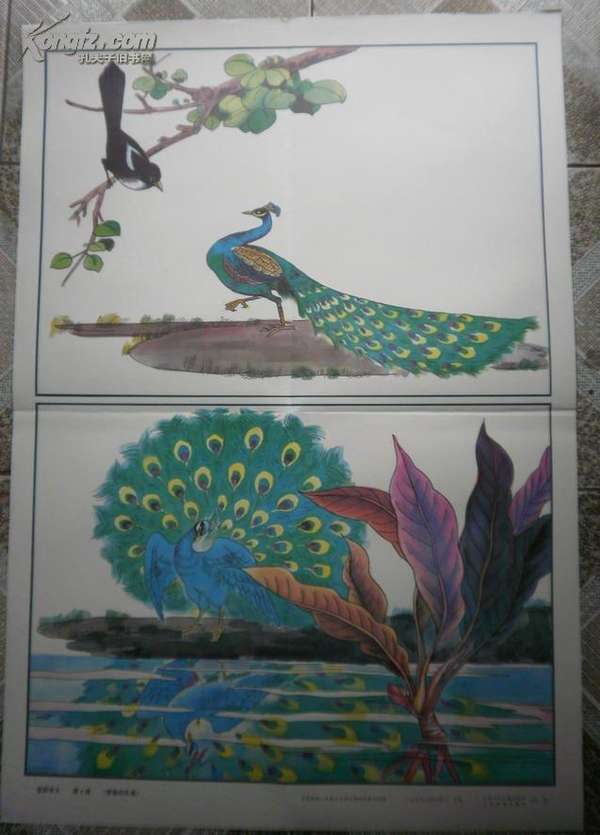

△雌性蓝孔雀 中国虽然作为绿孔雀原产国之一,除了野生种群日渐稀少,人工繁育混血严重外,还有一个非常令人遗憾的情况是:大多数国人不识绿孔雀! 我们从小受到的教育难道不是,“孔雀头上有一把小扇子,尾巴上有一把大扇子”嘛!

△上图是 90 年代使用的人教版小学语文课本中《骄傲的孔雀》配图。这靛蓝的脖子,这扇状的冠羽。

△连环画版也是一样。 诸多的画作也都是画的蓝孔雀。

△工笔画 至于大众和媒体错认绿孔雀的栗子前文已经有很多了,不再重复。 最后,希望在未来的日子里,有越来越多的人能认识绿孔雀,更希望这个物种能继续在这颗星球上繁衍下去。 最后捎带介绍一下刚果孔雀以及各种孔雀雉这些不是孔雀的雉类。 刚果孔雀:

左为雄性,右为雌性,雄性没有尾屏。长成这样,应该没有必要和蓝绿孔雀继续比较了吧。仅分布于刚果民主共和国中西部热带雨林,据《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List)资料,成体数量在 2500—9999 只,目前将其保护等级定为 VU(Vulnerable,易危)。

孔雀雉属共有八种鸟类,雄鸟两翼内侧和尾羽有眼状斑,似孔雀尾屏,故名孔雀雉。我国有两种分布:灰孔雀雉和海南孔雀雉,The IUCN Red List 目前将灰孔雀雉保护等级定为 LC(Least Concern,无危),将海南孔雀雉保护等级定为 EN(Endangered,濒危)。

△灰孔雀雉,上图为雌性,下图为雄性。 和华丽的孔雀相比,灰孔雀雉寒酸了很多。 至于海南孔雀雉,长期以来被认为是灰孔雀雉的一个亚种,2004 年中国学者通过 DNA 测序和分子遗传标记等研究发现两者的遗传距离为 3.1%,超过了鸟类种与种水平间的遗传距离的范围,《Zoological Science》(《动物科学》)2008 年刊登论文提出,经过长期独立进化,海南孔雀雉和灰孔雀雉的遗传距离在过去数百万年间差距越来越大,大约于 440~600 万年前分化出来,成为一个独立的物种。至于外部特征嘛,和灰孔雀雉相似,我就不再上图了。 |

【本文地址】