| 吴寒丨郑玄《诗谱》构建历史谱系的方法与理路 | 您所在的位置:网站首页 › 诗经篇目目录顺序是什么 › 吴寒丨郑玄《诗谱》构建历史谱系的方法与理路 |

吴寒丨郑玄《诗谱》构建历史谱系的方法与理路

|

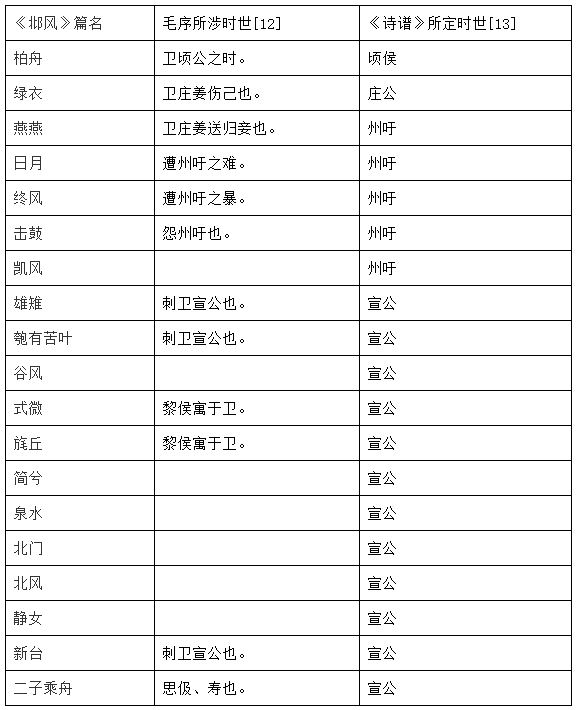

二是部分诗篇的时世指向存在模糊性。毛序综括一诗大旨,所涉时世有时就诗中称颂对象而言,有时就作诗时世而言。如《周颂·清庙》序言:“周公既成洛邑,朝诸侯,率以祀文王焉。”[8]点明制作时世与礼乐之用。而《大雅·文王》《大雅·大明》等诗,诗文出现“文王”“武王”之谥号[9],则诗当不作于文、武之世,序言“文王受命作周”[10],“文王有明德,故天复命武王也”[11],当就称美对象而言。如此一来,毛序的时世指称有时只是从背景、情境出发阐述诗旨,不一定都是在历史时间轴上予以定位。 《诗谱》在毛序基础上,结合其对诗文的理解,将留白之处一一补足,对模糊之处予以明确,并调整了一些历史判断。对比序、谱对诗篇时世的认定,可总结出郑玄调整和补足毛序时世的两个比较重要的倾向,一是整理时序,二是落实正变。 先看整理时序。比较序、谱可发现,毛序以十五《国风》、二《雅》、三《颂》的每一篇章为基本单元,各单元内部大体依照时世先后排序,而《诗谱》进行补足和调整时也充分参考了上下文顺序。以《邶风》为例:

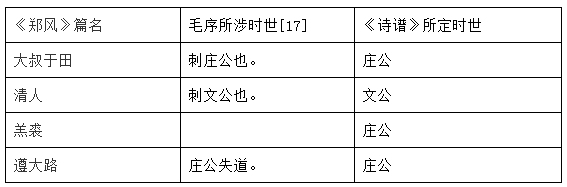

据上表,毛序点明《邶风》十二篇的历史背景,其顺序大体合乎时间先后,而《诗谱》补足剩余七篇时世,亦皆符合诗作上下文关系。《凯风》列于《击鼓》之后,被系于州吁,《谷风》《简兮》诸诗夹于宣公诗之间,因此都系于宣公,孔疏言:“《日月》、《终风》、《击鼓》,序皆云州吁。《凯风》从上明之,皆州吁诗也。《雄雉》、《匏有苦叶》,序言宣公,举其始,《新台》、《二子乘舟》复言宣公,详其终,则《谷风》、《式微》、《旄丘》、《简兮》、《泉水》、《北门》、《北风》、《静女》在其间,皆宣公诗也。”[14]考察《诗谱》中《诗经》诸单元的时世排序,基本逻辑都是参考毛序上下文先后顺序,在此基础上补充、理顺整体的时间轴线。 不过,毛诗时世排列虽大体呈现出“时序”逻辑,但也存在“失序”之处,对此郑玄如何解释?我们可以《郑风·清人》为例展开考察。毛序以《清人》为刺郑文公,《遵大路》为刺庄公,文公在庄公后,《清人》却列于《遵大路》之前。郑玄判断此处次第在流传中出现了错误:“诗本无文字,后人不能尽得其弟,录者直录其义而已。”[15]这一按语值得注意,郑玄区分了“弟(第)”与“义”两个概念,他认为,序义系联了正确的时世,但今本毛诗的次第却前后错乱。对此,要想得到原本的正确次第,应据序义进行调整。这说明,《诗经》篇目的“第”和“义”应当是统一的,如果出现分歧,可能是因为后学传经中,《诗经》的原始顺序出现了讹误。[16]

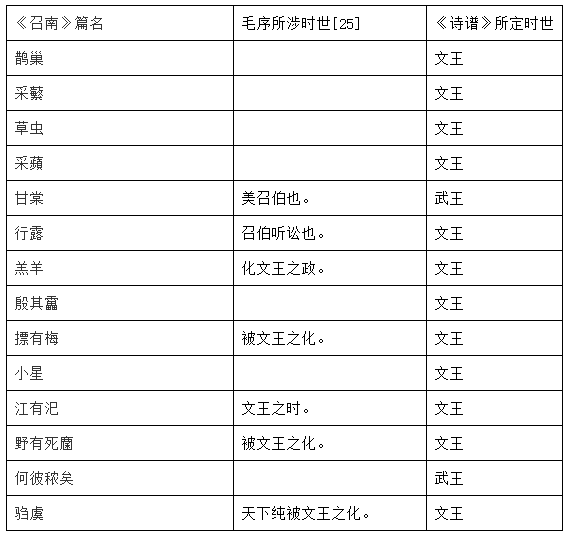

再如《小雅·十月之交》。序言“大夫刺幽王”。笺言:“当为刺厉王。作《诂训传》时移其篇第,因改之耳。”[18]《诗谱》言:“汉兴之初,师移其第耳。师所以然者,《六月》之诗自说多陈小雅正经废缺之事,……乱甚焉。既移文,改其目,义顺上下。”[19]据笺、谱,“师移其第”的“师”指的就是作《诂训传》的毛公。[20]可见,郑玄认为毛公作《诂训传》时以《六月》序总论二十二篇“正小雅”废缺之事,故将《六月》这首宣王诗移至“变小雅”之首,而将原本列于“变小雅”之首的《十月之交》后移到幽王诗之中,随之也修改了序文的时世判断。此举用意后文将会具体讨论,这里仅指出一点,即郑玄认为毛公调整了《十月之交》的次序,也就需要按照新的次序来修改对其时世的判断,这一论证背后隐含的逻辑,仍在于《诗经》编次的“第”与“义”是统一的,郑玄认为毛公也谙于此点,所以会“既移文,改其目,义顺上下”。 比较序、谱,由于毛序已呈现粗略的时间序列,因此《诗谱》对毛序的补足和调整,也充分参考上下文时序,“第义统一”是郑玄理解诗篇次第的一个比较重要的逻辑。不过当此逻辑扩展到全本《诗经》时,我们会发现毛序的排序思路有其复杂性,一些“失序”之处难以像《清人》一样,仅以流传讹误加以解释,对于这些比较麻烦的“失序”,郑玄是如何处理的? 先看二《南》,毛序于二《南》中反复申明“文王之化”“文王之政”“文王之时”等,若按“第义统一”逻辑,似当以二《南》二十七篇全部系于文王,但较难处理的是《召南》中的《甘棠》与《何彼秾矣》二诗,《甘棠》言“蔽芾甘棠,勿翦勿伐,召伯所茇”[21]。明其所咏为“召伯”,而文王为殷之西伯,若《甘棠》作于文王时世,召伯何以亦能称伯?对此,比较合理的解释应是,周、召二公分封在武王伐纣之后,故郑玄将其系于武王。《郑志》言:“《甘棠》之诗,召伯自明,谁云文王与纣之时乎?”[22]《何彼秾矣》言“平王之孙,齐侯之子”[23],若将平王释为周平王,此诗时代便晚至东周。对此,毛序并未明言此诗时世,而《毛传》释“平”为“正”,言此为“武王女,文王孙”[24],郑笺沿此逻辑将此诗定于武王。

郑玄要将毛序模糊处理的“文王之化”扩展为清晰的二《南》年谱,就须正面处理《甘棠》与《何彼秾矣》的时世问题。如此一来,武王诗夹杂于文王诗之间,不符合诗篇编次的时序逻辑。麻烦的是,毛序于《召南》说解表现出结构性和系统性:“《驺虞》,《鹊巢》之应也。《鹊巢》之化行,人伦既正,朝廷既治,天下纯被文王之化,则庶类蕃殖,蒐田以时,仁如驺虞,则王道成也。”[26]这说明,《驺虞》作为《召南》最后一篇,关系到毛序对于二《南》的结构性理解,是毛序不可改变之“义”。因此,若考虑诗文内容将《甘棠》《何彼秾矣》定作武王诗,也就只能维持其夹杂于文王诗之中的“失序”现状,而这种“失序”并不能沿用《清人》篇中“后人不能尽得其弟”的逻辑予以弥合。 另一例证是《小雅·常棣》。毛序言“闵管、蔡之失道”[27],韩序称:“夫栘,燕兄弟也,闵管蔡之失道也。”[28]《国语》记录此诗背景为周公吊管叔、蔡叔之乱[29],由此则《常棣》当为成王时诗。然《常棣》之后的《采薇》序称“文王之时”[30],这意味着成王诗被排列于文王诗之前,不符合时代先后的编次逻辑。而《六月》序历数其上二十二首诗,言:“《鹿鸣》废则和乐缺矣。《四牡》废则君臣缺矣。《皇皇者华》废则忠信缺矣。《常棣》废则兄弟缺矣。《伐木》废则朋友缺矣。《天保》废则福禄缺矣。《采薇》废则征伐缺矣。……”[31]这说明《常棣》列于《采薇》前,虽不符合作诗的时间先后顺序,但其排列本身是依照了一套完整的义理次序。对此,当郑玄面对诘问:“《常棣》闵管、蔡之失道,何故列于文王之诗?”他的回应较为婉转曲折:“若在成王、周公时诗,则是彰其罪,非闵之,故为隐。推而上之,因文王有亲兄弟之义。”[32]他提出,若将《常棣》置于成王时世,则彰显了管、蔡之罪恶,而非闵其失道,因此孔子将《常棣》次序上调至文王,将其罪过隐去,以彰显亲亲之义。由此,郑玄以更深层次的“义”,解释了文本层面的“失序”,理顺了上下文的“第”“义”关系。 再如《大雅·大明》,此诗歌颂了武王伐纣之功绩:“笃生武王,保右命尔,燮伐大商。”[33]毛序言:“文王有明德,故天复命武王也。”[34]认为此诗与武王有关。但其后的《緜》《棫朴》序皆称文王,如此则武王诗列于文王诗之前。而《国语·鲁语下》载:“夫歌《文王》《大明》《绵》,则两君相见之乐也。”[35]《大明》顺序于文献有征,应当符合诗篇原始排序,此处“第”“义”并不统一。对于这一矛盾,《诗谱》仍将《大明》系于文王,孔疏则对毛郑差异予以揭过:“《文王》、《大明》、《緜》、《棫朴》、《思齐》、《皇矣》、《灵台》七篇,序皆云文王,《旱麓》一篇居中,从可知凡八篇,文王大雅也。《下武》、《文王有声》二篇,序皆言武王,则武王大雅也。”[36] 从《甘棠》《常棣》《大明》诸诗说解看来,虽然毛序将《诗经》诸篇纳入了历史解释模式,且大部分时世说解符合历史时间先后,但在毛诗训释系统中,历史时世似乎并非决定顺序的唯一因素,诗篇中还有一些统贯性的义理结构,亦继承了礼乐施用中的诗篇次序,这使得毛序的历史解读呈现出比较复杂的面貌。由此推论,毛序中时世的留白、“失序”和模糊之处,也许正说明毛诗作为一个长期流传的解经系统,综合了诗篇义理、历史时世、礼乐施用等多个训释层次,它可能并没有在多个文本层次中勾联起一个完整、严密的知识体系,也并未追求以缜密的逻辑统贯整本《诗经》的历史说解[37]。 而郑玄在毛诗基础上,有意识地强化了“时序”这一编次逻辑,为扩大这一逻辑的适用面,在《清人》《常棣》《大明》诸诗时世的说解中,郑玄都以各种方式“弥合”了文本层面的“失序”,不免招致“拘泥”之讥。顾镇《虞东学诗》称:“郑之作谱以表序也,而转以累序。……《诗》之时世难详,幸有古序以粗陈其略,而附益其下者又或勉强牵合以离其本,而谱且凿焉。《何彼秾矣》之序曰‘美王姬也’,而谱必系之文王,则平王、齐侯不得不改训以从之矣。《常棣》之序曰‘燕兄弟’,申之者曰‘闵管蔡之失道,故作《常棣》焉’,而谱亦系之文王,则不得不谓推而上之矣。至若序之刺幽王者,谱复移而刺厉王,而情事不相应合,纬繣弥甚,为郑学者墨守其说而不变,复迂曲其词以就之,而谱之时世遂为经之障蔀、序之疻痏焉,故曰谱不可泥也。”[38]不过,郑玄理顺《诗经》整体编次中的时间轴线,在《诗谱》中呈现比较有序的历史发展脉络,实有其深意,后文将具体展开。

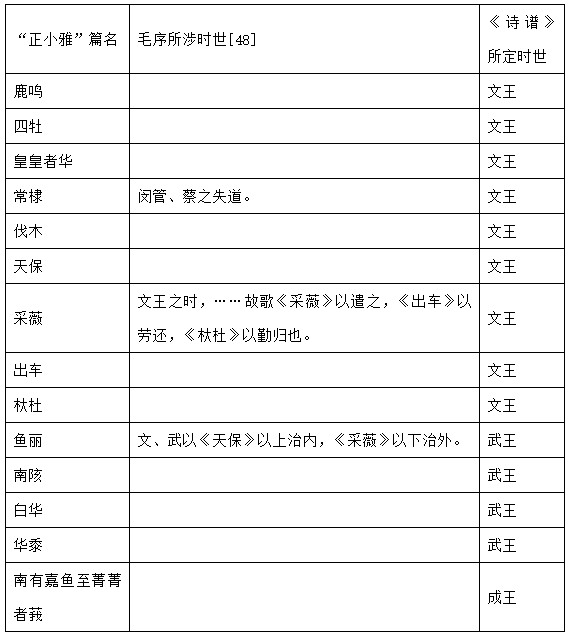

二、“正”与“变”之对应 接下来看《诗经》编辑中的“正变”逻辑。郑玄认为,《诗经》编次主要反映了周代由盛转衰的历史序脉,但这一时间轴并非连续,文、武、成王之后就跳到夷、厉、幽、宣王,中间的昭、穆诸王则无对应诗作,由此《诗经》实则主要反映了周代盛、衰两段历史[39]。此说见《诗谱序》: 文、武之德,光熙前绪,以集大命于厥身,遂为天下父母,使民有政有居。其时《诗》,风有《周南》《召南》,雅有《鹿鸣》《文王》之属。及成王、周公致大平,制礼作乐,而有《颂》声兴焉,盛之至也。本之由此风雅而来,故皆录之,谓之《诗》之正经。 后王稍更陵迟,懿王始受谮亨齐哀公。夷身失礼之后,邶不尊贤。自是而下,厉也幽也,政教尤衰,周室大坏。《十月之交》、《民劳》、《板》、《荡》勃尔俱作,众国纷然,刺怨相寻。五霸之末,上无天子,下无方伯,善者谁赏?恶者谁罚?纪纲绝矣。故孔子录懿王、夷王时诗,讫于陈灵公淫乱之事,谓之变风、变雅。(《毛诗正义》,第6-8页) 先看《小雅》,郑玄以《鹿鸣》至《菁菁者莪》为“正小雅”,《六月》至《何草不黄》为“变小雅”。“正小雅”部分小序只有三篇涉及时世,且所说较为笼统,《常棣》序言“闵管、蔡之失道”[41],指向成王、周公,《采薇》序将《采薇》《出车》《杕杜》系于文王,《鱼丽》序又以“文、武”统言《鹿鸣》至《采薇》九篇。可见,在毛序的历史系统中,“正小雅”时世不仅留白甚多,而且细致分析起来,三篇小序之间似乎存在矛盾 [42]。

关于“变小雅”,郑玄着重处理了“变小雅”无厉王诗的问题。毛序将《六月》至《无羊》系于宣王,《节南山》至《何草不黄》系于幽王,未涉厉王。郑玄于《大小雅谱·序》解答“小雅之臣何以独无刺厉王”曰:“有焉。《十月之交》、《雨无正》、《小旻》、《小宛》之诗是也。汉兴之初,师移其第耳。”[49]《十月之交》笺称:“当为刺厉王。作《诂训传》时移其篇第,因改之耳。”[50]郑玄将毛序系于幽王的四篇改为刺厉王,并将其顺序调整至《六月》之前,这是一个值得注意的现象。因为纵观《诗谱》和郑笺,对其它有疑问的地方,郑玄或以传承错误加以解释,如《清人》;或认为排序调整反映了更深层的义理,如《常棣》;或不加以解释,如《大明》等。但《十月之交》四篇,郑玄明确地调整了毛公对时世的认定,且认定毛公在改易次序的同时,也修改了序义对诗旨的判断,此举用意值得探究。 这里涉及两个问题,一是毛公是否真的改易了《诗经》顺序?答案应是否定的。《十月之交》疏言:“今《韩诗》亦在此者,诗体本是歌诵,口相传授,遭秦灭学之后,众儒不知其次。”[51]说明韩诗顺序与毛诗相同。又据《熹平石经》,《十月之交》鲁诗次序也与毛诗一致。[52]毛、韩、鲁诗的相同次序,说明此诗排序在当时应无疑问。《诗经》经历了长期传承,到了汉代,篇目、分类都比较稳定,调整次序并修改序义有违解经原则,毛公当不会轻易行此举。 二是《十月之交》等四篇到底应属幽王还是厉王?郑玄主要论证了《十月之交》为厉王诗,进而推证其后三篇,但其论证多为后人学者反驳、诟病。[53]关于诗中记录的天文现象,后世历家推测幽王六年(公元前776)十月发生了日食,[54]此说亦为现代天文学所证实。《竹书纪年》载“(幽王)二年。泾、渭、洛竭”[55],《国语·周语》载“幽王二年,西周三川皆震”[56]。符合诗中“百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵”[57]之语。种种迹象都表明,《十月之交》当系于幽王。 作为笺释者,郑玄大幅调整毛诗次序,并判定毛公修改序义。综合上文论证,这一判断既没有充分论据支撑,亦有违汉代《诗经》的主流排序,冯浩菲先生以此为郑玄“智者千虑之失”[58]。综合考虑郑玄对《小雅》时序的排列,此举关乎他对《小雅》的结构性理解。事实上,“《小雅》之臣何也独无刺厉王”这个问题的提出,已暗示了某种预设和倾向——即《小雅》中应有厉王之诗,这说明郑玄有意识地追求历史时世的某种“完整性”,背后的用意,应该就是为了凸显文、武、成和厉、宣、幽的时世对比,在毛序基础上进一步将正变结构落实于具体时世。 再看《大雅》,郑玄将《文王》至《卷阿》定为“正大雅”,《民劳》至《召旻》定为“变大雅”。值得注意的是,《文王》《大明》《緜》《思齐》《皇矣》《下武》《文王有声》诸诗,诗文出现文王、武王之谥号,说明它们当不作于文、武之世,《文王》序言“文王受命作周”应是总结诗文内容,而非指明作诗时世。《吕氏春秋》载:“周公旦乃作诗曰:‘文王在上,於昭于天,周虽旧邦,其命维新。’以绳文王之德。”[59]《汉书·翼奉传》载:“然周公犹作诗书深戒成王,以恐失天下。……其诗则曰:‘殷之未丧师,克配上帝;宜监于殷,骏命不易。’”[60]皆以《文王》为周公作于成王之世。而《诗谱》将它们系于文王、武王,并未处理表现对象和作诗时世的分离问题。朱熹对此予以批评,认为这些诗为后人追溯,不作于文、武之世:“《郑谱》此(《文王有声》)以上为文、武时诗,以下为成王、周公时诗。今按:《文王》首句即云‘文王在上’,即非文王之诗矣。又曰‘无念尔祖’,则非武王之诗矣。《大明》、《有声》并言文、武者非一,安得为文、武之时所作乎?盖‘正雅’皆成王、周公以后之诗。但此什皆为追述文、武之德。故《谱》因此而误耳。”[61] 针对表现对象和作诗时世的分离问题,孔疏有一个解释:“然郑于其君之下云某篇某作者,准其时之事而言,其作未必即此君之世作也。何则?文王之诗有在成王时作者,是不必其时即作也。”[62]认为《诗谱》仅系联诗内表现对象,未必拘泥作诗时世。但问题在于,毛序综括诗旨,其历史说解可推演诗意也可交代背景,时世指向存在灵活性,是可以理解的。但《诗谱》明确排列诗篇时世,追求相对统一的编次标准,如果允许“准其时之事而言”作为排序原则,那么《生民》追溯后稷之德,是否应系后稷?《公刘》歌颂公刘功绩,是否应系公刘?《荡》以文王口吻申劝诫之意,是否应系文王?但郑玄显然并没有这样做。这说明其判断是有一定倾向性的。在郑玄的认识中,单篇时世的认定往往是从更大的文本结构出发,服从于整体性的经学建构。具体到《大雅》,排比时世的重要倾向应该就是将其纳入周代盛衰的时世对比[63]。 比较序、谱中大小《雅》时世的排列,郑玄强化正变对应的倾向是比较明显的。毛序将大小《雅》各自的前半部分系联于周初盛世,后半部分系联于厉、宣、幽衰世。对比齐、鲁、韩诗说,三家以《小雅·鹿鸣》为衰世之作,《汉书》《后汉书》《潜夫论》皆载《采薇》《出车》《杕杜》为宣王诗[64],而这些诗于毛序皆被系于文王、武王,这说明大小《雅》中的盛衰对比结构应为毛诗独有。不过,毛之正变整体而言,是一个笼罩《诗经》义理的大框架,并未一一落实于文本,形成整饬的历史谱系。而郑玄在毛诗基础上进行补足和调整,一个比较重要的用力倾向就是将大小《雅》皆呈现为文、武、成和厉、宣、幽的完整、清晰的时世对比,由此形成一个直观、有序、明了的时间坐标轴,周代盛衰之迹历历可数。 三、历史谱系背后的理论维度 综上可总结《诗谱》的主要阐释倾向:第一,以“第义统一”的逻辑落实、理顺贯串《诗经》的历史脉络。第二,以“正变对照”的逻辑强化、细化《诗经》中的盛衰对比。二者皆由毛诗而来,不过毛之时序排列有其复杂之处,正变对比亦较为粗略,从毛诗中“粗糙”的历史说解到《诗谱》建立的直观、完整的时间谱系,用功可谓细密。而郑玄之所以要苦心建构这样一个统贯《诗经》的时间谱系,并以严密的历史方式贯彻落实兴废正变的文本结构,其中旨趣,我们可以结合其对《诗经》性质、功能、编次等的认识,来深入考察。 第一,关于诗的性质、功能,郑玄主要以美刺时政立论,强化诗歌与政治互动的“历史反映模式”。 《诗大序》言:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。”从文艺发生原理的角度认识诗歌性质,以诗歌为情性之抒发,能反映时政治乱:“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。”[65]小序则多以美刺谈诗旨。郑玄秉承毛序而又有所侧重,他将论诗重点放在美刺讽喻这一“历史反映模式”,而于“诗言志”之文艺原理的阐发较少。《诗谱序》言:“论功颂德所以将顺其美;刺过讥失所以匡救其恶,各于其党,则为法者彰显,为戒者著明。”[66]《六艺论》中有更明确的表述: 诗者,弦歌讽喻之声也。自书契之兴,朴略尚质,面称不为谄,目谏不为谤。君臣之接如朋友然,在于恳诚而已。斯道稍衰,奸伪以生,上下相犯。及其制礼,尊君卑臣,君道刚严,臣道柔顺。于是箴谏者希,情志不通,故作诗者以诵其美而讥其过。(《六艺论疏证》,第548页) 由此,郑玄以“讽喻”立论,区分了“书契之兴”和“及其制礼”两个历史阶段。制礼之前朴略尚质,君臣之间沟通畅达,如朋友一般交往,可以直接表达对政治的看法。而制礼之后,上下等级森严,于是劝谏者稀少,人们才开始以诗诵美讥过。郑玄认为“礼其初起,盖与诗同时”[67],将诗、礼之产生都放到历史脉络中予以定位,这种判断基于的当不是“抒情歌咏”之诗,而是侧重政治讽喻的箴谏之作。 第二,关于《诗经》编次,郑玄认为孔子编诗意在排列史迹以显善惩过,以资后世借鉴。 《诗谱序》区分了周代盛衰两个文献体系,认为周公制礼作乐之前的文、武、成王之诗反映了周代盛世,而之后王道衰竭,至春秋时期礼崩乐坏,因此孔子编诗以资后世借鉴:“以为勤民恤功,昭事上帝,则受颂声,弘福如彼;若违而弗用,则被劫杀,大祸如此。吉凶之所由,忧娱之萌渐,昭昭在斯,足作后王之鉴。”[68]根据这一判断,则孔子编《诗》的出发点,是在礼崩乐坏的时代,接续周代礼乐传统,以诗篇排布呈现周代历史由盛转衰的变迁轨迹,以兴衰对举彰显礼乐纲纪的意义,从而寄寓自己的政教理想,为后世提供借鉴。对比毛、郑,毛诗训释并未谈及孔子,《大序》言“国史明乎得失之迹”[69],与著史鉴戒之功相类,但此语主要就变风、变雅之作义而发,未明言孔子编诗之义。将美刺时政的“作诗之义”与盛衰对比的文本结构相结合,由此强化以排列史事来彰显价值的“编诗之义”,是郑氏诗学的重要倾向与用力方向。故而陈澧称:“大序云‘国史明乎得失之迹’,小序每篇言美某王某公、刺某王某公。郑君本此意以作谱。”[70]朱自清认为:“郑氏将‘风雅正经’和‘变风变雅’对立起来,划期论世,分国作谱,显明祸福,‘作后王之鉴’,所谓风雅正变说,是他的创见。”[71] 第三,关于《诗谱》之制作,郑玄以图谱形式,将一个清晰、直观的周代兴衰时间轴植入《诗经》文本。 《诗谱》以年表形式排列诗篇时世,“欲知源流清浊之所处,则循其上下而省之;欲知风化芳臭气泽之所及,则傍行而观之。此《诗》之大纲也”[72]。此处上下、旁行当指《诗谱》时世图表之格式,以周王世系为坐标轴,形成一个清晰直观的历史序脉。值得注意的是“变风”的处理,毛序未拘泥时世,多就人、事而言,例如《硕人》闵庄姜,《河广》言宋襄公,《敝笱》刺文姜等等,序文都未直接点出对应君世,就一国之风而言,其时世轴线是模糊的。《大序》言:“变风发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也;止乎礼义,先王之泽也。”[73]强调先王之泽,亦即追溯纵向世系脉络,强调一国始封之主的教化流被。[74]而《诗谱》则着力系联诸国变风对应的周王世系,暗示诸侯国“变风”的产生与周王室纲纪废坏的关系。例如,《邶鄘卫谱·序》言:“七世至顷侯,当周夷王时,卫国政衰,变风始作。”[75]《桧谱·序》言:“周夷王、厉王之时,桧公不务正事,而好洁衣服,大夫去之,于是桧之变风始作。”[76]《齐谱·序》言:“哀公政衰,荒淫怠慢,纪侯谮之于周懿王,使烹焉。齐人变风始作。”[77]郑玄于《诗谱》图表中,以君世系联周王世,将诸国“变风”一一对应于周王世系这个大的时间坐标[78]。相对而言,毛诗于“变风”强调纵向追溯“先王之泽”,由此展开时间背后的政教维度;而郑玄强调横向系联周王世系,重视诸国“变风”与王道废缺的关系,并将其纳入以周王世系为纲的统一历史谱系[79]。 综合郑玄对《诗经》性质、功能、编次的认识。郑玄以美刺讽喻定义诗,强化诗歌反映或评价时政的功能。并将“国史明乎得失之迹”的“作诗之义”,引向以盛衰正变昭示政教理想的孔子“编诗之义”。而《诗谱》直观地排比周代王纲绝纽的时间序脉,除二《南》《雅》《颂》之外,变风也被系联于周王世,从而形成了一个以周王世系为大纲的严密时间谱表。整体来看,郑玄《诗经》学表现了较强的历史旨趣:《诗经》是孔子为后世立法之“经”,但经中价值的呈现方式是“史”,由此烘托出的孔子形象,既是为后世立法之圣人,亦颇似一个以史事彰显政教价值的述史者。这形成了比较独特的经史关系,如何理解郑玄《诗经》学的这种旨趣,还应回到两汉经史观念转变的历史背景中加以考察。 四、经史之间的郑玄诗经学 郑玄解《诗》兼采今古,融会贯通,他既是两汉经学的集大成者,某种意义上也是“终结者”。两汉今古文之争衡,是理解郑玄诗经学的重要背景。 先看今文经学,西汉今文视域中的孔子是折中六艺之“素王”。孔子与六经的关系关键在《春秋》,孔子作《春秋》“贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事”[80],是有德无位之主。六经由圣人删述,皆统贯于圣人义理,寄寓其政教理想。孟子言:“晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。‘其事则齐桓、晋文,其文则史。’孔子曰:‘其义则丘窃取之矣。’”[81]《春秋》文本是“史”,内容是“事”,注入圣人微言大义,便成常经常道。孔子曰:“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。”[82]经并非脱离实际经验而空谈义理,在道事相即的逻辑下,借由述史便可为后世立法。由此,孔子论次《诗》《书》、修起礼乐的行为都被笼罩在素王形象之中。司马迁提出“孔子删诗”之说,《诗经》作为商周政典,经夫子删述而注入诗教之“义”。 两汉经学之一大转关发生于刘歆,刘歆言:“仲尼没而微言绝,七十子丧而大义乖。”[83]质疑今文传统“信口说而背传记,是末师而非往古”[84]。认为微言大义历经秦火早已散亡,今文口传家法并不可信,应回归经书文本探求更原初性的义理。由此,六经折中之“义”被釜底抽薪,转而凸显的是“存古”的历史学者形象。在《汉志》勾勒的“王官学”传统中,孔子作《春秋》被表述为“周室既微,载籍残缺,仲尼思存前圣之业,……故与左丘明观其史记,据行事,仍人道,因兴以立功,就败以成罚”[85]。素王形象被调整为继承周代王官学的史家。刘歆“摒弃《孟子》、《俞序》、《史记》中强调其据事而‘取义’的论述口吻,……强化了孔子编《春秋》意在修史存古的叙述逻辑”[86]。《汉志》言:“古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也,孔子纯取周诗,上采殷,下取鲁,凡三百五篇。”[87]则孔子继王官采诗之业而编《诗》,删述之“义”淡化。 于今文学而言,经本是三代政典,由圣人删削则有夫子之义,孔子是使经学成为经学的素王。于古文学而言,孔子继承周代王官学而存古修史,则孔子更近于历史学家。这两种思想倾向所形成的经史张力,于后世影响深远。 自汉武帝独尊儒术,经义聚讼从未止息,随着古学争立学官,经义之争愈加激烈。在差异难以融合的时代,经学便将走向碎片化而难以聚合。在此背景下,东汉中后期经学逐渐呈现出“通学”倾向,经师们兼习多经、突破门户,尝试探索整合经学的有效方式[88]。许慎著《五经异义》,比勘今古分歧并逐一裁断,试图以一次全面清算来统合经学。但其评定往往就事论事,没有表现出足够系统的学术格局,以正误判别经说之分歧,则易使解经者凌驾于经书之上,有损于经典文本的权威性。正如陈澧所言:“许叔重异义之学,有不同而无宗主。”[89]而郑玄自述己志“念述先圣之元意,思整百家之不齐”[90],如何调和今古差异,以某种逻辑重新统合群经文本,形成一个严密的系统,是摆在他面前的重要问题。 回到前文的讨论,《诗谱》在毛序的基础上,以更严密的历史方式,将兴衰正变之价值原则落实于整体的《诗经》文本,他对经史关系的处理值得注意。一方面,郑玄从今文家说,以孔子为立法之素王:“孔子既西狩获麟,自号素王,为后世受命之君制明王之法。”[91]则《诗经》删定自孔子,其中反映了圣人政教大旨,是可施于后世之大经大法。另一方面,《诗经》中价值原则的呈现方式是历史的,但这种历史方式不同于刘歆开出的“王官学”传统,以历史方式彰显的仍是政教原则[92]。由此可见郑玄统合今古之尝试。 郑玄在毛诗训释系统的基础上,将《诗经》整体性地纳入更严密的历史解读,理顺《诗经》中的历史先后时序,强化其中盛衰对比的文本结构,认为孔子于《诗经》编次之中,正是通过呈现由盛转衰的历史序脉,惩恶劝善,彰显其礼乐政教之价值义理。如此,则经依然是经,却又与史在某种意义上合流,孔子既是折中六艺之素王,却非“著之空文”而“见诸行事”。诚然,历史只是阐释《诗经》的方式之一,《诗经》还可以从道德、伦理、制度等多种角度进行理解。但当历史谱系被植入《诗经》后,它成为《诗经》文本层面的系统性和结构性的重要基础。质言之,经由历史理路,孔子编诗之义能从《诗经》文本中被整体把握,《诗经》阐释的义理层面和文本层面由此达成统一。在口说价值遭到挑战,文本义理亟待调和、整合的时代,郑玄这一诗学旨趣可谓大有深意[93]。 而这一历史谱系的形成于诗经学意义重大:它在寓政教于历史,以历史方式把握经学价值的同时,也将时间性树立为理解《诗经》的基本维度,在注家和读者脑中植入了一个先在的、背景性的“历史图式”,并暗示这个整体性的历史谱系是理解《诗经》的基础,这形成了阐释、理解《诗经》的一种方法论[94]。 相较于追求“天地之心”、重视以宇宙论和灾异说建构社会文化秩序的今文诸家诗说[95],毛诗的特色在于其提供了一个基于周代盛衰之迹的历史解读框架,郑玄以此为基准,能够获得把握经典文本系统性的重要资源。但是,毛序时世说解中有不少留白、模糊的情况,这说明历史说解于毛而言并非理解一首诗的必然路径,如何弥合一些关键性的失序之处,成为考验郑玄的难题。《诗谱》致力于将整本《诗经》细密地囊括进历史体系,从而完成对经文文本的结构性统筹。毛诗于汉世并非显学,郑玄笺毛之后,齐、鲁、韩三家先后亡佚,毛郑之学成为唯一完整留存的《诗经》早期阐释体系。一种阐释体系形成之后,会对人们理解阐释对象的方式与路径形成某种定势,经由笺、谱的精密述作,毛诗系统被严密笼罩于经史维度之中。不管是孔疏对毛郑差异的弥合补缀,宋儒对毛郑的攻讦批评,还是清学向汉学的复归,皆在这一重要背景中展开。不过,郑玄搭建这样一个广大精微的经学体系,既是毛诗之功臣,某种意义上也对毛诗内部的结构性及其原本的独立性形成了压制和约束,当我们细致考察毛郑历史说解,一些关键性的差异或许正提供了理解郑玄的突破口。 六经既是三代之史,也是整个文明共同追溯的价值源头,这形成了中国的经史传统。在实际历史发展中,经史观念呈现出复杂的面貌,经史之间的张力也一直以各种方式伴随着文明的进程。郑玄在口说传统面临挑战,五经异义难以调和之时,以独特方式融会经史关系,凝聚经学价值,并将价值落实于《诗经》文本,这不能不说是一种伟大的创造,从这个意义上,《诗谱》中的可贵尝试,值得我们不断探究和深思。 *本文为国家社会科学基金青年项目“诗经图像文献整理与研究”(19CZW010)阶段性成果。 [1]冯浩菲《郑氏诗谱订考》,上海古籍出版社2008年版。李霖《郑氏〈诗谱〉考原》,《中华文史论丛》2018年第1期。 [2]郭树芹《〈毛诗谱〉的流传及其学术思想》,《社会科学研究》2004年第1期。黄若舜《“德化”与“礼制”——郑玄〈诗〉学对于〈诗序〉“正变”论的因革》,《学术研究》2017年第3期。孔德凌《郑玄〈诗经〉学研究》,人民文学出版社2021年版。 [3]李霖指出:“郑玄不将《诗》当成作品,以《诗》为经书,重视不同诗篇之间的关联,构建整部《诗经》的经学体系……郑玄作《诗谱》,坐实和强化了诗序所示诗篇间的关联,甚至不惜质疑和改易《毛诗》现有的次序。”(李霖《从〈大雅·思齐〉看郑玄解诗的原则》,《中国经学》第15辑,第65页)此文提出应从经义、结构、文本三者的复杂关系中,认识郑玄解《经》的原则,是近年郑玄诗学研究的重要理论推进。不过此文集中辨析《大雅·思齐》一篇,仅在注文中涉及《诗谱》历史谱系建构,并未展开讨论。 [4]毛亨传,郑玄注,孔颖达疏《毛诗正义》,《十三经注疏》,北京大学出版社1999年版,上册,第9页。 [5]皮锡瑞《六艺论疏证》,吴仰湘《皮锡瑞全集》,中华书局2015年版,第3册,第555页。 [6]郑笺称毛序曾单篇别行:“至毛公为《诂训传》,乃分众篇之义,各置于其篇端。”(《毛诗正义》卷九,中册,第609页) [7]《毛诗正义》卷一,上册,第17页。 [8]《毛诗正义》卷一九,下册,第1279页。 [9]关于周文王、周武王之称,古代学者普遍认为是谥号,但现代学者王国维、郭沫若等人提出应为生称。本文参考马银琴《两周诗史》中的论证,仍采信以文、武为谥号的传统说法。(马银琴《两周诗史》,社会科学文献出版社2006年版,第83-92页) [10]《毛诗正义》卷一六,下册,第951页。 [11]《毛诗正义》卷一六,下册,第966页。 [12]《毛诗正义》卷三,上册,第113-177页。 [13]据冯浩菲《郑氏诗谱订考》。 [14]《毛诗正义》卷二,上册,第112页。 [15]《毛诗正义》卷四,上册,第276页。孔疏将此处判定为错简:“《清人》当处卷末,由烂脱失次,厕于庄公诗内。”进一步地,孔疏沿此逻辑将许多“失序”之处也断为错简,第一,根据《载驰》序,此诗作于卫戴公之时,但《载驰》之前的《干旄》《相鼠》皆被定为文公诗,文公在戴公后,孔疏认为:“后人不能尽得其次第,烂于下耳。”(《毛诗正义》卷二,第112页)第二,《伯兮》《有狐》二诗,前后诗作皆被定于卫文公。但二诗序称君子行役、男女失时,文公时并无战事记载,《诗谱》即将其定于宣公,孔疏再度断为错简:“(《有狐》)与《伯兮》俱烂于此。”(《毛诗正义》卷二,第112页)第三,《兔爰》序称刺周桓王,《葛藟》序称刺周平王,但桓王在平王后,《兔爰》却在《葛藟》之前,孔疏亦判为错简:“简札换处,失其次耳。”(《毛诗正义》卷四,上册,第252页) [16]这里的“第”是《诗经》编辑时的原始顺序,而“义”则是孔子对诗篇时世、义理的理解。郑玄注诗“宗毛为主”,认为《大序》是子夏作,《小序》是子夏、毛公合作,在他看来,毛诗训释系统渊源自孔子,反映其编诗之义。 [17]《毛诗正义》卷四,上册,第283-292页。 [18]《毛诗正义》卷一二,中册,第718页。 [19]《毛诗正义》卷九,中册,第552-553页。“师所以然者,《六月》之诗自说多陈小雅正经废缺之事”一句,据冯浩菲考证补。(《郑氏诗谱订考》,第154页) [20]孔疏也认为“师”指毛公:“知汉兴始移者,若孔子所移,当显而示义,不应改厉为幽。此既厉王之诗,录而序焉,而处不依次,明为序之后乃移之,故云‘汉兴之初’也。《十月之交》笺云:‘《诂训传》时移其篇第,因改之耳。’则所云师者,即毛公也。自孔子以至汉兴,传《诗》者众矣。独言毛公移之者,以其毛公之前,未有篇句诂训,无缘辄得移改也。毛既作《诂训》,刊定先后,事必由之,故独云毛公也。”(《毛诗正义》卷九,中册,第552-553页) [21]《毛诗正义》卷一,上册,第78页。 [22]《毛诗正义》,上册,第14页。 [23]《毛诗正义》卷一,上册,第104页。 [24]《毛诗正义》卷一,上册,第104页。 [25]《毛诗正义》卷一,上册,第77-105页。 [26]《毛诗正义》卷一,上册,第105页。 [27]《毛诗正义》卷九,上册,第568页。 [28]王先谦撰,吴格点校《诗三家义集疏》卷一四《常棣》,中华书局1987年版,下册,第562页。 [29]《国语·周语中》:“周文公之诗曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。’”(徐元诰撰;王树民,沈长云点校《国语集解》,中华书局2002年版,第45页) [30]《毛诗正义》卷九,中册,第587页。 [31]《毛诗正义》卷一〇,中册,第631页。 [32]《毛诗正义》卷九,中册,第552页。 [33]《毛诗正义》卷一六,下册,第978页。 [34]《毛诗正义》卷一六,下册,第966页。 [35]《国语集解》,第179页。 [36]《毛诗正义》卷九,中册,第540页。 [37]徐建委针对两汉《诗经》学从“被使用的文本”变成“被理解的文本”的变化,对郑玄《诗》学的体系化特点进行了辨析,提出:“《毛诗笺》却是一部以《毛诗序》为纲,以诠释体系的统一性为目标的著作,这是学术史上毛、郑异同问题的根本所在。”(见徐建委《早期中国知识转型期的〈毛诗〉学——基于〈毛传〉〈郑笺〉差异的研究》,《北京大学学报》2020年第6期) [38]顾镇《虞东学诗》卷一,《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1982-1986年版,第89册,第376页。顾镇对《诗谱》时世的理解有偏差,《何彼秾矣》实际被系于武王。 [39]关于“正变”之说,朱自清、陈桐生、黄若舜等学者有专文讨论。朱自清以“风雅正变”说为郑玄创造,与汉代“六气正变”“天象正变”“诗妖”诸说有关。陈桐生强调应重视毛序作为“风雅正变”理论源头的意义,认为其与公羊学之经权理论有关。黄若舜认为郑玄在“述”的基础上“作”,毛重德化,郑重礼制。(参见朱自清《诗言志辨》(与《经典常谈》合刊),商务印书馆2011年版。陈桐生《论正变》,《诗经研究丛刊(第一辑)》,2001年。黄若舜《“德化”与“礼制”——郑玄〈诗〉学对于〈诗序〉“正变”论的因革》,《学术研究》2017年第3期) [40]《毛诗正义》卷一,上册,第14页。 [41]《毛诗正义》卷九,中册,第568页。 [42]朱熹认为:“(《常棣》)与《鱼丽》之《序》相矛盾。”(朱熹集撰,赵长征点校《诗集传》,中华书局2017年版,第42页) [43]《毛诗正义》卷九,中册,第604页。如从字面理解,《鱼丽》序之“文、武”似当指文王、武王,后世朱熹、范处义、程颐、程灏、吕祖谦、胡承珙、方玉润诸家皆作此解。但郑玄将文、武理解为文王之文治武功,《大小雅谱·序》言:“小雅自《鹿鸣》至于《鱼丽》,先其文所以治内,后其武所以治外。”(《毛诗正义》卷九,中册,第540页)《诗谱》将《鱼丽》以上九篇皆系于文王,而以《鱼丽》开启武王“正小雅”。 [44]《鱼丽》至《菁菁者莪》十三篇,诗文、序文皆未涉时世,郑玄对它们时世的判断,应是在有限资源基础上的“经学建构”。在《常棣》《采薇》《鱼丽》三篇序文中,郑玄应主要采信了《采薇》序,由此将《采薇》《出车》《杕杜》系于文王,并沿“时序”逻辑将其上《鹿鸣》诸诗也系于文王,再以《鱼丽》开启武王“正小雅”。而以《南有嘉鱼》为成王诗可能与序言“太平君子”有关,毛序提及“太平”的共五篇,《维天之命》言“骏惠我文王,曾孙笃之”,(《毛诗正义》卷一九,下册,第1285页)当以成王口吻作,而序言:“大平告文王也。”(《毛诗正义》卷一九,第1283页)则毛以成王时为“太平”。郑玄有可能是从此处序文出发,将大小《雅》序中出现“太平”的《南有嘉鱼》《南山有台》《既醉》《凫鹥》四诗皆系联至成王时世。《诗谱序》亦称:“及成王、周公致大平。”(《毛诗正义》,上册,第6页)值得注意的是,郑玄对“致太平”的理解关系着更大的理论结构。《论语·八佾》载:“子曰《韶》,‘尽美矣,又尽善也。谓《武》,尽未(美)矣,未尽善也。’”郑注:“《武》,谓周[武王乐,美武王以武功定]天下。未尽[者,谓未致太平也]。”(王素《唐写本论语郑氏注及其研究》,文物出版社1991年版,第23页,第32页)郑玄认为武王未致太平,成王方致太平,“太平”贯穿诸经说解,是关乎理想政治的重要概念。朱熹《诗集传》认为郑玄之所以将《南有嘉鱼》系于成王,乃本序言“太平君子”立论。但朱熹并不认同这一判断,他认为《仪礼》以《鱼丽》《由庚》《南有嘉鱼》《崇丘》《南山有台》《由仪》并列言之,六者当为一时之作,批评郑玄将它们分属武王、成王“失之矣”。(《诗集传》,第44页) [45]《毛诗正义》卷九,中册,第544页。 [46]《毛诗正义》卷九,中册,第543-544页。 [47]郑玄针对《小雅》的具体时世建构比较复杂,本文限于篇幅,仅举其大略。 [48]《毛诗正义》卷九,中册,第568-604页。 [49]《毛诗正义》卷一二,下册,第718页。 [50]《毛诗正义》卷九,中册,第552页。 [51]《毛诗正义》卷一二,下册,第719页。 [52]赵茂林据熹平石经残石考证:“(《鲁诗》)《十月之交》、《雨无正》、《小旻》、《小宛》、《小弁》、《巧言》相次,也与《毛诗》相同。”(赵茂林《〈鲁诗〉〈毛诗〉篇次异同原因考辨》,《孔子研究》2016年第1期) [53]参考冯浩菲《郑氏诗谱订考》,上海古籍出版社2008年版,第175-186页。王先谦等学者指出,郑玄当据鲁诗改毛,《汉书》颜师古注曰:“《鲁诗·小雅·十月之交》篇曰‘此日而食,于何不臧’,又曰‘阎妻扇方处’,言厉王无道,内宠炽盛,政化失理,故致灾异,日为之食,为不善也。”(班固《汉书》卷八五《谷永杜邺传》,中华书局1962年版,第11册,第3445页) [54]《诗三家义集疏》卷一七《十月之交》,下册,第674页。 [55]《古本竹书纪年》(与《帝王世纪》《世本》《逸周书》合刊),齐鲁书社2010年版,第101页。 [56]《国语集解》,第26页。 [57]《毛诗正义》卷一二,中册,第723页。 [58]《郑氏诗谱订考》,第186页。 [59]许维遹《吕氏春秋集释》卷五《古乐》,中华书局2009年版,第127页。 [61]《诗集传》,第290页。清人严虞惇亦有此论:“郑《谱》此以上为文、武时诗。此诗后二章举武王之谥,则知非武王时诗也。大要正雅《文王之什》十篇皆歌颂文王、武王之德,而其诗则成王、周公时作也。”(严虞惇《读诗质疑》卷二十四下,《景印文渊阁四库全书》,第87册,第562页) [62]《毛诗正义》卷二,上册,第113页。 [63]乔秀岩梳理了郑玄于文本训诂层面“随文求义”的情况,提出郑玄往往以上下文语境确定词义,将结构视为理解经文的基础。沿此逻辑,郑玄的“结构取义”不仅表现在字词层面,在篇章层面同样表现出重视结构的解经特点。(乔秀岩:《郑学第一原理》,乔秀岩,叶纯芳《学术史读书记》,生活·读书·新知三联书店2019年版,第105-134页) [64]参见王先谦《诗三家义集疏》,下册,第551页,第580页。 [65]《毛诗正义》卷一,上册,第6-8页。 [66]《毛诗正义》,上册,第9页。 [67]《六艺论疏证》,第559页。 [68]《毛诗正义》,上册,第9页。 [69]《毛诗正义》卷一,上册,第15页。 [70]陈澧著;钟旭元,魏达纯校点《东塾读书记》卷六,上海古籍出版社2012年版,第98页。 [71]朱自清《诗言志辨》,第141页。 [72]《毛诗正义》,上册,第9页。 [73]《毛诗正义》卷一,上册,第15页。 [74]毛序于变风强调先王之泽,与季札所论有相似之处。《左传》载季札观周乐,于《邶》《鄘》《卫》言:“吾闻卫康叔、武公之德如是。”于《齐》曰:“表东海者,其大公乎!”于《唐》曰:“其有陶唐氏之遗民乎!”于《小雅》曰:“其周德之衰乎!犹有先王之遗民焉。”(左丘明传,杜预注,孔颖达疏《春秋左传正义》卷三九,《十三经注疏》,北京大学出版社1999年版,中册,第1097-1102页)皆追溯一国之始封之主,评论其政教源流,将音乐中表现的民之性情与一国政教情况联系起来。 [75]《毛诗正义》卷二,上册,第110页。 [76]《毛诗正义》卷七,中册,第458页。 [77]《毛诗正义》卷五,上册,第326页。 [78]参见李霖《郑氏〈诗谱〉考原》。 [79]《诗谱序》:“欲知源流清浊之所处,则循其上下而省之,欲知风化芳臭气泽之所及,则傍行而观之。”此处上下、傍行当指《诗谱》时世图表之格式,以周王世系为坐标轴,形成清晰直观的历史正变结构,于各变风则以君世系联对应之周王世,从而明确诸国变风是由于周王政废坏。而孔疏云:“此又总言为《谱》之理也。若魏有俭啬之俗,唐有杀礼之风,齐有太公之化,卫有康叔之烈。述其土地之宜,显其始封之主,省其上下,知其众源所出,识其清浊也”。(《毛诗正义》,上册,第9-10页)李霖指出,孔疏此说是对《谱》义的误解。本文认为,之所以孔疏如此解说,当是以毛序“止乎礼义,先王之泽”的逻辑来解释郑玄《诗谱》之用意,试图弥合二者。 [80]《史记》卷一三〇《太史公自序》,第10册,第3297页。 [81]赵歧注,孙奭疏《孟子注疏》卷八《离娄下》,《十三经注疏》,北京大学出版社1999年版,第226页。 [82]《史记》卷一三〇《太史公自序》,第10册,第3297页。 [83]《汉书》卷三〇《艺文志》,第6册,第1701页。 [84]《汉书》卷三六《楚元王传》,第7册,第1970页。 [85]《汉书》卷三〇《艺文志》,第6册,第1715页。 [86]程苏东《史学、历学与〈易〉学——刘歆〈春秋〉学的知识体系与方法》,《中国文化研究》2017年冬之卷。 [87]《汉书》卷三〇《艺文志》,第6册,第1708页。 [88]参考史应勇《郑玄通学及郑王之争研究》,巴蜀书社2007年版,第40页。 [89]《东塾读书记》卷一五,第254页。 [90]范晔撰,李贤等注《后汉书》卷三五《张曹郑列传》,中华书局1965年版,第5册,第1209页。 [91]《六艺论疏证》,第570页。 [92]徐兴无《论说与叙事——从〈左传〉看儒家史学传统的形成》一文中,使用海登·怀特理论分析早期历史传统:“编年史对实在的记述已经具有一种对秩序和全面性的渴求,其隐藏的或明显的目的都是把使它所论及的事件道德化的愿望。”此文对于儒家历史意识的讨论,亦可用于分析郑玄寓政教于历史的经史观念。(《经纬成文:汉代经学的思想与制度》,凤凰出版社2015年版,第27页) [93]郑玄以独特的经史关系凝聚经学系统,重塑经学的方法和价值,在其礼学中也有所体现。根据陈壁生的研究,郑玄处理《礼》说分歧的具体做法,是以周礼为纲调和三《礼》,将经传中相异的礼制记载理解为唐虞夏殷之法,由此将它们各自对应于不同的历史时代,“因为历史的背景,郑玄经学既确定了经的独立性,又遥通于史,从而在中国的经史传统中,形成一种富有张力与深度的经史关系”。(参见陈壁生《郑玄的天下观》,《社会科学辑刊》2019年第5期)相较许慎《五经异义》此是彼非的裁断方式,郑氏礼学通过区别时代来协调经说,将五经异义由正误之冲突,巧妙转化为异代礼制之差别,跳出裁判正误之解经思路,转而考据相异礼制的历史背景,为解经开启了更广阔的空间。通过引入“时间性”维度,郑玄打开经史之张力,以化解文本内部的紧张,从而确保不同经典各自的完整性,维系经典文本体系的权威性。虽然郑氏礼学在具体方法上与其诗学有所不同,但本质思路则有殊途同归之处。 [94]虽然《诗谱》中的“作诗时世表”并非常规意义上的《诗经》图绘,但它却被后世视为辅助经义的重要图式。宋人杨甲首撰以图解经之《六经图》,“诗谱图”和“十五国风地理图”被列于诗经图之开端,共同呈现《诗经》之时空维度,这一做法为诸种经图类文献所继承。宋刻《监本纂图重言重意互注点校毛诗》将“毛诗图谱”列于全书之首,“旧本《毛诗传笺》,多有以《诗谱》冠于卷首,相为表里”。(孔祥军《毛诗传笺·点校前言》,中华书局2018年版,第4页) [95]参考徐兴无《“王者之迹”与“天地之心”——汉代〈诗经〉学中的两种文化阐释倾向》,《文学评论丛刊》第11卷第1期,2008年。 【作者简介】 吴寒,女,国家图书馆古籍馆副研究馆员。发表过论文《“文学自觉说”反思》等。 相关链接: 吴寒丨明清人迹路程圖中的文天祥記憶 “书目文献”约稿:凡已经公开发表有关文献学、古代文史相关文章,古籍新书介绍、文史期刊目录摘要等均可。来稿敬请编辑为word格式,可以以文件夹压缩方式配图(含个人介绍),发到邮箱[email protected]。感谢您的支持!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】