| 为多元世界的设计 | 您所在的位置:网站首页 › 设计多元并存的现状 › 为多元世界的设计 |

为多元世界的设计

|

面对“多元世界”,埃斯科瓦尔提出质疑:什么才是“真实”?如何为一个多元的世界做设计? 设计实践者们应该看到世界的差异,从而拥抱差异,体验和理解因为环境不同造就的不一样的世界观。了解人和世界(包括其他存在物)的相互关联,就是我们观察世界的底层逻辑。 丛书:凤凰文库设计理论研究系列 主编:李砚祖张黎 书名:《为多元世界的设计: 激进的相互依存、自治和世界》 作者:[哥伦比亚]阿图罗·埃斯科瓦尔 译者:张磊武塑杰 出版时间:2023年8月 本书由苏美社首次引进翻译出版,将阿图罗·埃斯科瓦尔这个名字和多元世界的设计理念带入我们的视野。阅读这本书,相信你会对这个多元世界有更深刻的理解。 译者简介

张磊,博士,副教授,博士生导师,同济大学上海国际设计创新学院副院长,设计创意学院设计教育教学研究中心主任,设计历史与理论(硕士)方向负责人,兼任中国艺术人类学学会理事兼生活样式设计专委会秘书长。从事设计史和设计文化研究,主持国家和省部级项目4项,出版《中国现代设计史研究》《上海独立手作》等著作,在国内外期刊发表论文50余篇。 目录一览 前言和致谢 序言 第一部分 为真实世界的设计 第一章 走出工作室,步入奔流不息的社会自然生活 第二章 设计文化研究的要素 第二部分 设计的本体论转向 第三章 我们的文化背景理性主义、本体二元论和关系性 第四章 本体设计概论 第三部分 为多元世界的设计 第五章 转型设计 第六章 自主性设计、关系性政治和公社 结论 后记 注释 索引 本书植根于两种思想基因: 后发展主义去殖民化、去全球化和去增长的立场; 不断理解、吸纳和包容各种转型设计主张的姿态。 二者最终融汇为一种充分尊重生物多样性和文化多元性的设计人类学新范式。 01 埃斯科瓦尔1952年出生于哥伦比亚,早期求学期间接受了将第三世界普遍存在的饥饿和营养不良视为政治问题的学术观点,80年代在加州大学伯克利分校继续攻读发展哲学、政策和规划的跨学科博士项目。1995年,将博士论文扩充修订为《遭遇发展》(Encounter Development)出版,指出发展主义不仅是第三世界陷入系统性贫困的路径陷阱,而且阻碍了内生性发展模式的生成。90年代以后,他长期关注拉丁美洲新型社会运动进程,并进行民族志研究。

阿图罗·埃斯科瓦尔 在这些颇具激进姿态的理论构想和行动策略中,人类学与本体论、设计学相遇了。《为多元世界的设计》是当代最重要的设计人类学理论著作之一。他通过将设计重新定位为促进去殖民化和去全球化的工具,为设计人类学提供了一种基于本体论转向的范式。

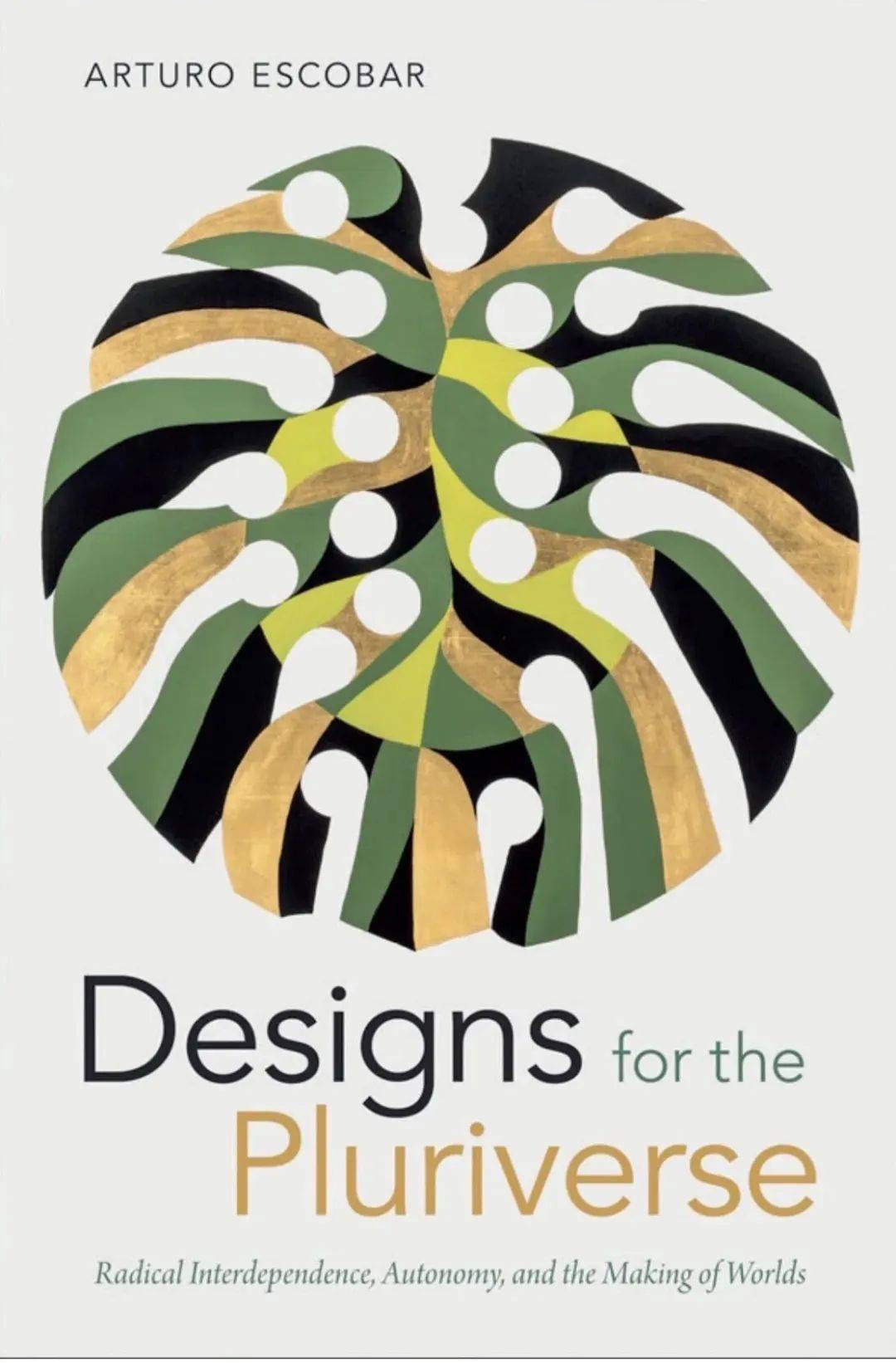

英文原版书封面 02 “为多元世界的设计”承继和发展了维克多·帕帕纳克关于“为真实的世界设计”的号召,他呼吁用最严肃的态度来面对设计的社会语境和社会责任。埃斯科瓦尔认为,如果不能从本质上重新定向设计,当前所谓的可持续设计仍是不彻底的。为此,他反问帕帕纳克的追随者们三个问题即三条提示,“真实是什么”关于本体论,“设计是什么”关于本体认识论,“哪个世界”关于本体政治。 本体论(Ontology)一般解释为探讨being(是/存在)的学问。海德格尔区分了存在与存在物(包括人在内的世间万物)。人与世界不是主客体关系,人从一开始就处于世界之中,这种结构关系被称为being-in-the-world(存在于世,在世存有)。他的存在论是对形而上学二元本体论的巨大颠覆,也是对人类中心主义的一种消解。 埃斯科瓦尔的哲学观较接近海德格尔意义上的存在论,强调人和世界(包括其他存在物)的相互关联。他对Ontology的使用包含两个维度:一是关系本体论。他认为没有任何东西预先存在于构成它的关系之中。因此,他用“激进的相互依存”来阐释“多元世界”。二是本体认识论,设计诞生于“存在于世”的一体化结构,干预了人与世界的原初联系并改变了人性和人类行为。 图书内页 03 埃斯科瓦尔认为西方现代性具有二元对立的深刻烙印,现代性对非现代性的压迫形成了被称为“单一世界的世界(One-World World)”的本体论霸权,这是当今世界陷入结构性不可持续的根源。 而构造世界的方式正在向多元化转变。他审视了近年来在文化和生态领域的各种转型实践和转型话语。通过论证转型愿景与关系性世界的关系,他指出单一世界正在向一种适合多个世界的世界转变。基于本体差异的多元世界是一种社会现实,具有本体政治的实践指向,奠定了本体政治的运作基础。

图书内页 多元世界能够实现真正意义上的可持续性,因为其中存在“一种激进的关系,即所有形式的生命都具有的深刻的相互关联”。但“为多元世界的设计”并不是一般意义上的可持续设计(Sustainable Design),后者只是把可持续性看作是设计的一种属性或功能,而既然世界是多元的,那么设计也应该是异质性和他者性的。 可持续未来的孕育依赖一种新文化的形成。设计是一种“关于文化意义和文化实践的创造行为”,但是现代设计已深深嵌入到去未来(defuturing)的困境,所以促进社会转型的新文化应该来自现代设计以外的设计,即一种本体论取向的设计文化。为此,他提出了本体设计这一认识论解释框架。

图书内页 04 本体设计的概念最初来源于计算机和信息科学领域。“本体”指用于解释世界的整体框架,代表对某物或某人的存在意义的理解。 人类学领域的本体论转向,认为不同文化之间的“差异”不在于认识论意义上的世界观,而在于本体论意义上权力关系不平等的世界。本体设计就是这一转向的认识论产物,它指人类通过设计塑造了自己的存在方式,即设计改变了人本身。

图书内页 设计是人类塑造物质文化的施动力,而物质文化又是人类学的主要研究阵地之一,二者存在天然的联系。传统人类学更多地将设计理解为文化的表征,而埃斯科瓦尔主张人类学可以使现代人把“任何社会秩序都当作是设计过程的结果来加以考察”。这相当于彻底揭开了设计政治性的一面。他者的生活形式还为我们直接提供了面向未来的设计方法,这就形成了人类学与设计行动主义结合的新范式——为多元世界的设计。 他还区分了“为转型而设计”和“为自治而设计”的两种取向。与前者相比,“为自治而设计”更多来自发展中国家,是从现代设计外部入手的一种去殖民化努力,显示出后发展理论的浓厚底色。那么,本体设计如何变成为自治而设计?他提出了自主性设计(Autonomous Design)的方法论。 05 工业革命以后,西方世界的话语霸权导致他者构造世界的地方知识被彻底排除在设计之外,现代设计逐渐变成资本主义无限扩张和消费主义泛滥的帮凶。因此,埃斯科瓦尔不仅将自治设定为设计的主题,而且发明了自主性设计的术语来概括各种几乎无法被主流的设计概念所涵盖的自然化设计。 自主性设计的提出受到生物性自治和自创生(autopoiesis)理论的影响。自治是生命最基本的特征,自创生指生命系统通过不断自给进行自我创造的过程。他将自主性设计的原则与拉丁美洲去殖民化运动的历史进行了映射,主张每个社区都可以基于地方性和去殖民化的知识建立自主性的行动领域,并在其中实践自己的设计。

Indigenous Defenders in the Crosshairs 图源:https://nacla.org/(北美拉丁美洲大会)

A Waorani delegation presents to Ecuador's National Assembly on the situation in the Yasuní National Park's Intangible Zone of the Tagaeri-Taromenane, 2019.图源:https://nacla.org/(北美拉丁美洲大会) 自治的实现同样需要组织。埃斯科瓦尔将这种可实现持续的自我创造以及与全球化环境的结构式耦合的组织形态称为公社(the communal)。共同性是公社存在方式和生活形式的核心属性,其实现依赖于社会生活的再共有化和社会、经济和文化的再本土化。这些既是自主性设计的目标,也为去殖民化的生活项目开辟了空间。 总体而言,埃斯科瓦尔的设计人类学思想是人类学本体论转向和设计行动主义的结合。一方面,设计行动主义丰富了人类学家对于如何构造非二元论关系性世界的理解,构架宏大的多元世界理论由此转化成为一种睿智深刻的实践指导思想,广泛介入到各种反对新自由主义和全球化的新社会运动之中。另一方面,人类学的本体论转向为寻找替代性实践模式的设计行动主义打开了广阔的视野,发达国家中那些富有远见的转型思想家、设计师与欠发达国家中用传统方式构造世界的“他者”成为并肩作战的同路人。 本文节选自《为多元世界的设计·译者序》 文字 | 张磊 制作|Azhe 校对|十一 经典课程:提高自己的知识水平 西方政治史上最重要的 25 本书,都在这里了全球视野下的中华文明东亚巨变500年——中国、日本、朝鲜半岛与现代世界的关系这就是心理学——改变人类心灵探索史的十位大师梦见坠落、掉牙、被追赶……这10种梦隐藏着你的哪些秘密?中国方言——一部文化史欧洲文明史50讲世界文学经典100讲 从《诗经》到《红楼梦》:10位复旦顶尖教授带你读50堂国学经典课《统一与分裂》之后,葛剑雄又提供了哪种看懂中国史的方法?回望我们的精神疆土,是什么样的智慧支撑我们一路走来?北大医学部教授:如何活得长、病得晚、老得慢、死得快?社会学看中国:传统与现实诺奖得主揭晓背后,人类的终极问题是什么?周濂·西方哲学思想100讲20世纪思想的启示与毁灭 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】