| 作家、评论家共话翻译家许渊冲:人生追求卓越理想,让中国的美成为世界的美 | 您所在的位置:网站首页 › 许渊冲现况 › 作家、评论家共话翻译家许渊冲:人生追求卓越理想,让中国的美成为世界的美 |

作家、评论家共话翻译家许渊冲:人生追求卓越理想,让中国的美成为世界的美

|

原创 傅小平 文学报

许渊冲 1921年4月18日 — 2021年6月17日 6月17日上午,被誉为“诗译英法唯一人”的传奇翻译家许渊冲先生在北京家中逝世。两天后于上海思南文学之家举行的,意在于解读“文学经典中的永恒力量”的“许渊冲译‘法兰西三大文学经典’分享会”,也就在某种意义上成了对许渊冲先生的纪念会。而王宏图、曹元勇、周立民、黄昱宁、张怡微等作家、评论家,和读者分享解读于今年4月许渊冲百岁生日之际由浙江文艺出版社·可以文化与草鹭文化合作出版的“许渊冲译《红与黑》《包法利夫人》《约翰·克里斯朵夫》珍藏纪念版”,无疑是对这位杰出文学翻译家最好的缅怀与致敬。

作为从西南联大走出来的一代翻译巨匠,许渊冲是钱钟书的得意门生、杨振宁的同窗挚友,他一生钟情于文学翻译,却是直到近年才进入大众视野。2010年,他获得中国翻译协会颁发的“翻译文化终身成就奖”。2014年,他获得国际翻译界最高奖项之一的“北极光”杰出文学翻译奖,成为首位获此殊荣的亚洲翻译家。2017年2月,他做客《朗读者》一夜走红,被无数青年学子视为偶像。而许渊冲“破圈”,固然是因为他卓越的翻译成就——出版中英法译著超过120余部,更是因为他不可复制的传奇经历、历久弥坚的人生态度、狂放不羁的性情和反抗平庸的精神。

许渊冲译“法兰西三大文学经典” 分享会现场

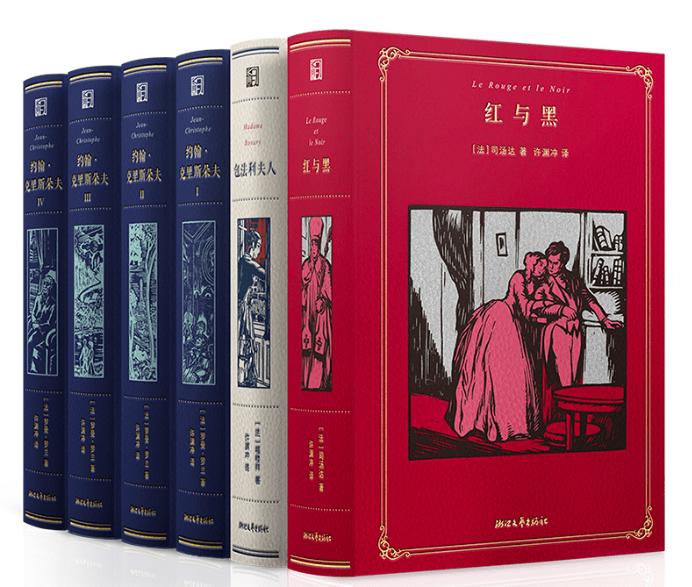

“法兰西三大文学经典” 封面书影 经典文学作品自然不会是平庸之作,其中也往往包含了反抗平庸的因子。不管是否巧合,他翻译的“法兰西三大文学经典”里的主人公都不甘于平庸,《红与黑》里的于连,《包法利夫人》里的爱玛最后遭遇了失败,但他们功败垂成的抗争历程,让我们感慨不已。而《约翰·克里斯朵夫》就像王宏图说的那样,是浪漫的,充满激情的,情感极其丰沛的文学作品,也可以看成是青春文学,而所有的青春文学也都包含了一个重大的主题,就是反抗平庸。许渊冲选择文学翻译也未尝不是如此。他终其一生都保持了记日记的习惯,上西南联大第一个月时,他就在日记中写道:“我是不是一个庸人?……我来联大目的是做一个能够自立的人……读书人或学生是不是庸人?……这还是个问号,不是一个句点。” 晚年在这篇日记的补记里,他又写道:“我的观察力不强,想象力也不丰富,所以只好像大鹏背上的小鸟,等大鹏飞到九霄云外,再往上飞一尺,就可以飞得更高,看得更远了。古今中外的诗人文人都是我的大鹏鸟,我把他们的诗文翻译出来,使他们的景语成为情语,就可以高飞远航了。” 由此可见,许渊冲生命不息,翻译不止,在某种程度上是因为他认识到自己需要借助伟大人物才能实现自我表达。而他眼里的所谓“自我”,自然是与平庸抗争到底的自我。所以他在日记中透露,他喜欢的作品多是浪漫爱情故事,年轻时最喜欢《茵梦湖》和《少年维特之烦恼》,而他的译作里却都是偏现实主义的,而且是第一流作家里,第一流的作品。他给自己定的目标也是:“永远追随着第一名,追随着第一流的作家,自己只是以译为作,把第一流的创作,转化为第一流的译文。”

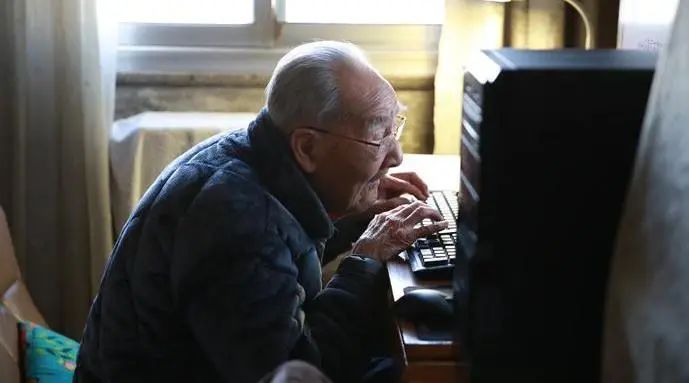

许渊冲先生翻译工作中 这个“转化”过程,对许渊冲来说,也是与原作比拼的过程。以王宏图的理解,作为一个翻译家,许渊冲难免被原作者巨大的身影覆盖,因此他要站起来反抗,他要翻译得比他们写的更美,他就是要和原作斗争,树立自己的特色。“你可以说翻译要有个度,像《红与黑》最后写德·雷纳夫人在于连死后三天,吻着孩子死了,司汤达原作就是写‘她死了’,没有‘离恨天’的佛教典故在里面,许渊冲翻成‘她魂归离恨天了’,就把原作风格提得很高,因为他觉得德·雷纳夫人死得心犹不甘,她爱于连,于连却死了,他这样翻译没什么错。但很少有译者能理解到这个份上,并且明知会受到争议,还坚持这样翻译。也因此,许渊冲变成了孤胆英雄式的人物,他的境界、气概的确很少有人能超越。” 的确,许渊冲在翻译过程中,充满了和伟大人物搏斗的豪情和气概,他翻译他们的作品,却并不甘于他们之下。2016年是莎士比亚逝世400周年,他都已经94岁了,却开始挑战一个人译“莎士比亚全集”,每天1000字。他翻译《暴风雨》,译到中途就想着放弃,理由不是因为难译,而是觉得这个剧很乱,不美,不好,“不值得我译了”。但实际上,他最后还是把它译完了,只是他越是深入翻译,越是觉得自己有资格说,莎士比亚有很多缺点的!今年年初,他还对到访的记者说:“我100岁,莎士比亚50岁就死了嘛!他不懂中文的,我英语,法语都会,还比他多活了50年,我的经验比他强,所以我可以搞得比他好。”

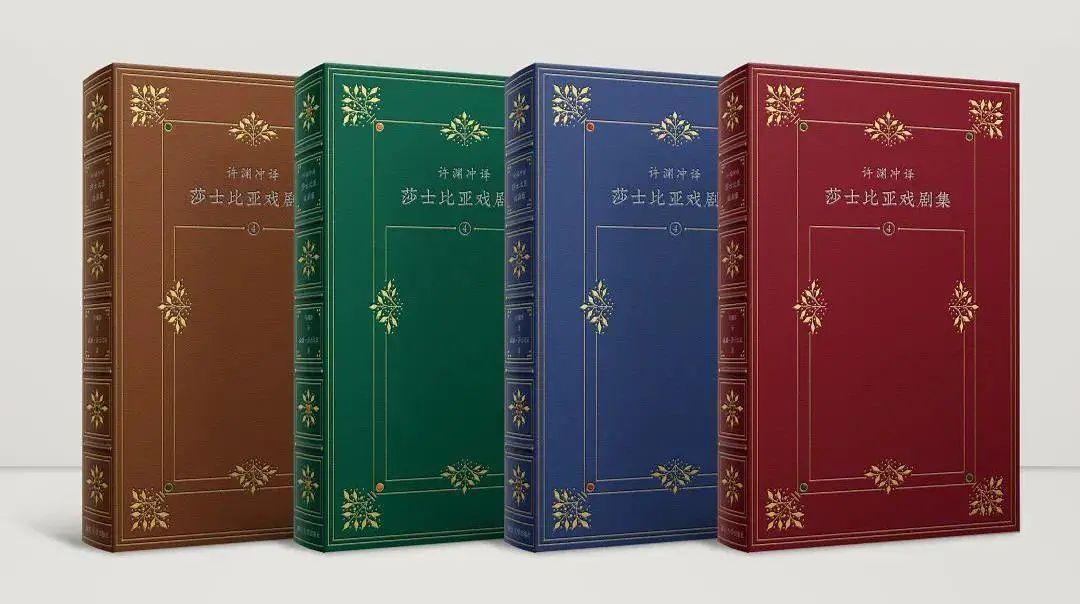

许渊冲译《莎士比亚戏剧集》封面 这看似狂妄之语,或者随性之言,在许渊冲那里,却是有理论依据的。在发表于《世界文学》1990年1期的一篇文章里,他写道:“翻译是两种语言的竞赛,文学翻译更是两种文化的竞赛。译作和原作都可以比作绘画,所以译作不能只临摹原作,还要临摹原作所临摹的模特。” 这是因为在他看来,文学翻译的最高目标是成为翻译文学,也就是说,翻译作品本身要是文学作品。而只是临摹原作,往往达不到翻译文学的水平。也因此,他要重译《红与黑》,以及其他一些文学经典。他自认为,无论是从词法或是从句法观点来看,他所能看到的《红与黑》的三种被看好的译本都不能达标。比较译文后,他说其他三种译文是“译词”,只有他的译文是“译意”;其他三种译文更重“形似”,他的译文更重“意似”,甚至不妨说是“得意忘形”。许渊冲这么自得,是有足够底气的。1939年暑假,他在西南联大学习时就得了吴宓先生的指导。吴宓说,翻译要通过现象见本质,通过文字见意义,不能译词而不译意。他深以为然,铭记在心。“其实,他说的词,就是后来乔姆斯基所谓的表层结构,他说的意,就是所谓的深层结构。”由此出发,他强调,文学翻译是两种语言文化的竞赛,是一种艺术;而竞赛中取胜的方法是发挥译文优势,或者说再创作。 而忠于原作,尽其所能再现原作风格,可谓文学翻译的铁律。许渊冲充满挑战性的“再创作”论自然会受到争议。1995年,许渊冲译《红与黑》问世后,就引来韩沪麟等翻译家质疑他的译本,不仅与原文太不等值,而且已经不像是翻译,而是创作了。许渊冲反问道,译文如果只求其真而不求其美,能算忠于原文吗?就《红与黑》而言,他分析道,关系从句是原文的优势,四字成语却是译文的优势。小说开头描绘法瑞交界的山区用了关系从句,中国译者如果亦步亦趋,把法文后置的关系从句改为前置,再加几个“的”字,那就没有扬长避短,反而是东施效颦,在这场描绘山景的竞赛中,远远落后于原文了。如果能够发挥中文的优势,运用中文最好的表达方式,却能以少许胜人多许,用四个字表达原文十几个词的内容,那就好比在百米竞赛中,只用四秒钟就跑完了对手用十几秒钟才跑完的路程,可以算是遥遥领先了。

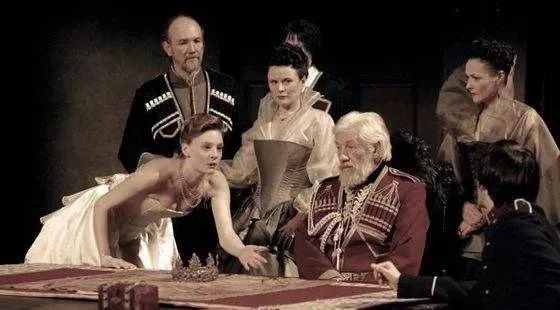

2019年英国国家剧院《李尔王》话剧剧照 以此观之,许渊冲有坚定的翻译观,同时也有自己坚实的方法论。而从他的译文的阅读效应看,也自有其说服力。就莎士比亚悲剧《李尔王》里的女巫唱词一段而言,在对比几个中文译本后,王宏图觉得许渊冲译得最传神、最精确,让人读得最舒服。“这个角度来讲,我觉得他重译莎士比亚的作品是有理由,而且他的某种‘狂’也是有资本的。” 王宏图还认为,相比李健吾翻译的《包法利夫人》,许渊冲的译本在一些细节上,把原著里很多有神韵的地方精细传达了出来。 这在某种意义上应了许渊冲最为赞同的,钱钟书的“化境”之说。在《林纾的翻译》中,钱钟书写道:“文学翻译的最高标准是‘化’。把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原有的风味,那就算得入于‘化境’。”不过许渊冲认为,文学翻译只是“化”还有所不足,还需要发挥译文优势。以他的理解,世界上的翻译理论名目繁多,概括起来,不外乎直译与意译两种。所谓直译,就是既忠实于原文内容,又尽可能忠实于原文形式的译文;所谓意译,就是只忠实于原文内容,而不拘泥于原文形式的译文。大多数翻译家倾向于认为,能直译就直译,不能直译时再意译。他的经验却是,文学作品的翻译,尤其是重译,能意译就意译,不能意译时再直译。在他看来,既然是再创作,就应该入于“化境”。他还发展了“化境”说,认为“化”可以分为三种:深化、等化、浅化。浅化使人知之,等化使人好之,深化使人乐之,而好的译文,不仅要让读者“知之”,就是知道原文说了什么,也要让读者“好之”,就是喜欢,觉得美;最后还要让读者“乐之”,就是从中得到阅读的乐趣。这都需要译文臻于化境方能达到。他进一步认为,加词、减词,分译、合译,正说、反说等,也是译者的再创作,都可以进入“化境”。

许渊冲译中国经典诗文集书影 中译外要进入“化境”就更难了。许渊冲直言他曾做过一个独一无二的试验,就是把中国的诗经、楚辞、唐诗、宋词、元曲中的一千多首古诗,译成有韵的英文,再将其中的二百首唐宋诗词译成有韵的法文,结果发现一首中诗英译的时间大约是英诗、法译时间的十倍。在许渊冲看来,这就大致说明了,中英或中法互译,比英法互译大约要难十倍。那明知很难,许渊冲为何迎难而上呢?这倒不是因为他喜好和自己过不去,而是因为他深知中译外的重要性。“中英互译是今天世界上最重要的翻译,因为世界上有十多亿人用中文,也有近十亿人用英文。”他还深知中译外的紧迫性。“由于世界上还没有出版过一本外国人把外文译成中文的文学作品,因此,解决世界上最难的翻译问题,就只能落在中国译者身上了。”他同时还能乐在其中。“人生最大的乐趣,就是做喜欢的事,把一个国家创造的美,转化为全世界的美。” 许渊冲首次翻译文学作品,可以说就是为了追求美。那是1939年7月12日,他在西南联大读一年级,喜欢上了班里的一位女生,他将林徽因的《别丢掉》、徐志摩的《偶然》两首译诗及一封英文信投进了女生宿舍信箱,送出去却“石沉大海”,那首《别丢掉》后来却“浮出水面”,发表在《文学翻译报》上,成了他最早发表的一篇诗译作。他在当年写的日记里记下了两个灵光一现的绝妙韵脚,顺便夸了夸自己:“第一次译诗自得其乐,还有一点小小得意呢!”50年后,他获得翻译大奖,当年那位女同学关注到了,致信给他,又引得他忆及往事,感慨万千。“你看,失败也有失败的美。人生最大乐趣,就是创造美、发现美。”

获颁国际译联2014“北极光”杰出文学翻译奖 如他多年的好友,翻译家许钧所言,许渊冲把追求美、创造美当作一种责任。“在翻译上,他是一个绝对的艺术家,坚信自己的原则,又在翻译中绝对贯彻了它。翻译是他的存在方式。“许渊冲的表叔熊式一,是当时一位著名的翻译家,因翻译剧目《王宝钏》名扬一时,受英国戏剧学家萧伯纳高度评价,并亲自接见。许渊冲深受熊式一影响,暗暗发誓,一定要学好英语,把中国文化搬到外国的舞台上。但世事纷扰,他直到35岁那年,才出版了早年翻译的英国诗人德莱顿的诗剧《一切为了爱情》。两年后,亦即1958年,杨振宁获诺贝尔物理学奖,他则是出了四本书,一本中译英,一本中译法,一本法译中,一本英译中,用他自己的话说,目前全世界都没有人打破这个纪录。但绝大部分作品,许渊冲是从62岁开始翻译的。自1983年起,许渊冲以一年至少新译一本名著的速度与时间赛跑。在外国文学领域,他完成了福楼拜、司汤达、巴尔扎克、莫泊桑、雨果、罗曼·罗兰等作家名作汉语译本,及至今年还翻译完成了美国作家亨利·詹姆斯的小说代表作《伊人倩影》(一般译为《一个女士的画像》)。在中国古典文学领域,他完成了包括《诗经》《楚辞》《论语》《老子》《李白诗选》《西厢记》《牡丹亭》等在内的英语、法语译本。他不仅以理论,更是以丰富的实践,真诚地、绝对地去践行、捍卫“文学翻译是艺术”的理念,在严复的“信、达、雅”和刘重德的“信、达、切”基础上,他提出“信、达、优”作为文学翻译的标准,并申明,所谓“信”,就要做到“三确”:正确、精确、明确;所谓“达”,要求做到“三用”:通用、连用、惯用。“这就是说,译文应该是全民族目前通用的语言,用词能和上下文‘连用’,合乎汉语的‘惯用’法。”而所谓“优”,亦即发挥译语优势,也可以说是“三势”:发扬优势,改变劣势,争取均势。“一言以蔽之,我提出的翻译哲学就是‘化之艺术’四个字。如果译诗,还要加上意美、音美、形美中的‘美’字,所以我的翻译诗学是‘美化之艺术’。” 这看似许渊冲一个人的“自说自话”,内里却有着他西南联大求学岁月的回响。身为联大人,他有一种发自内心的自豪感,那时的西南联大,曾流传这样一句话:“湖北朱,安徽杨,外加许二王,理文法工五堵墙。”说的就是,后来的科学家朱光亚、物理学家杨振宁、翻译家许渊冲、财政金融学泰斗王传纶和卫星与返回技术专家王希季。身为联大人,许渊冲更是为曾经受到来自清华、北大、南开的那么多名师大家的教导,而感到自豪。他生前不时会对来访者感叹那时“空前绝后的精彩”。他去听冯友兰讲哲学,冯先生在台上说:“诗的含蕴越多越好。满纸美呀,读来不美,这是下乘;写美也使人觉得美,那是中乘;不用美字却使人感到美才是上乘”。这些话许渊冲琢磨了几十年,悟出了在翻译上“形似是下乘,意似是中乘,神似是上乘”的道理。他自诩按照这条路译诗,就能“在天地境界逍遥游”。他谈到1939年5月25日听闻一多讲《诗经·采薇》,一边捻了捻从抗战开始之后蓄起的胡须,一边感慨道:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”写出了人民战时的痛苦,达到情景交融的境界。联系到文学翻译上,他由此认为,最高标准是传达感情,求真是低标准。50年后他翻译《采薇》,就试图让译文中能“看得见无声的画,听得见无声的音乐”。他把“依依”英译为“shedtear”,法译为“enpleurs”,皆有哭泣的含义,营造了挥泪作别的氛围。让他颇为自豪的是,他的译文在国外得到了广泛认可。比如英译《楚辞》被美国学者誉为“英美文学领域的一座高峰”,英译《西厢记》被英国智慧女神出版社评价为可以和莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》媲美。

法语版《采薇》 在《翻译的艺术》一书前言中,许渊冲如此自勉:“英国翻译家认为‘林纾翻译的狄更斯作品优于原著’……这应该是我们文学翻译工作者努力的方向,如能再创造出‘胜过原作’的译文来,那就是给世界文化灌输新的血液,可以使世界文化更加光辉灿烂。”他也确实通过文学翻译,做到了“让中国的美成为世界的美”。翻译家童元方感慨,翻译的取舍之间,甚多讲究。许多人挑剔许渊冲,因为押韵舍去部分内容,我却因他的译诗保留了最难传达的诗的美感而万分佩服。而通过翻译传达世界文学之美,可以说是许渊冲一生的事业。他认为,翻译不只是代表他的个人奋斗,还是整个国家民族影响力的体现。60年前,他和当年很多留法青年一样,放弃优厚条件学成归国,也未尝不是抱着报效祖国的强烈愿望。他这样反问许钧:“为什么不让人翻译呢?我们的孔子、李白,比莎士比亚早那么久,翻译出来就能走向世界。”许钧自然是赞同的,他也赞同许渊冲说的,翻译可以把外部优秀的文化吸收进来,同时将中国的文化推向世界,通过文化的交流让世界实现“美美与共”。“这种翻译精神在当下这个时代显得更为可贵和迫切,从这个角度说,他对中国文化走出去的贡献是具有前瞻性的。” 新媒体编辑:傅小平 配图:历史资料、出版书影

1981·文学报40周年·2021

网站:wxb.whb.cn 邮发代号:3-22 原标题:《作家、评论家共话翻译家许渊冲:人生追求卓越理想,让中国的美成为世界的美》 |

【本文地址】