| 郑曼青这样讲太极 | 您所在的位置:网站首页 › 讲太极拳 › 郑曼青这样讲太极 |

郑曼青这样讲太极

|

不松就是挨打的架子 郑曼青在《要诀十二则》文中说:“一、曰松。澄师每日,必重言十余次。要松。要松。要松净。要全身松开。反此则曰。不松。不松。不松就是挨打的架子。按松字之一字。最为难能。如真能松净。余皆末事而。余将澄师平日口授指点之大意。附于下。使学者易于领悟。松。要全身筋络松开。不可有丝毫紧张。所谓柔腰百折若无骨。若无骨。只有筋耳。筋能松开。其余尚有不松之理乎。二、曰沉。如能松透。即是沉。筋络全开。则躯干所系。皆得从下沉也。按沉与松。原是一回事。沉即不浮。浮是病。体能沉已善矣。尤其加以气沉。气沉,则神凝。其用大矣……七、曰我不是肉架子。汝为什么挂在我身上。按太极拳。专尚松灵。最忌板滞。若如肉架子上挂肉。便是死肉。又何有灵气之可言。故痛恶而决绝之。乃有我不是肉架子之詈骂。此亦家传口诀。用意深刻。幸细翫之。八、曰拨不倒。不倒翁。周身轻灵。其根在脚。非具有松沉两种功夫,不易办到。按不倒翁之重心。在乎下部一点。拳论所谓偏沉则随。双重则滞。如两脚同时用力。一拨便倒无疑。周身稍有板滞。一拨便倒无疑。要之全身之劲。百分之百。沉于一只足心。其余全身皆松净。得能轻于鸿毛。便拨不倒矣……” 练习太极拳还是“松”为第一 郑曼青在《高深的哲理融合了物理》文中说:“五十多年来,我也在世界上跑过一圈,遇见过不少高大的西洋人,没有在我手上打赢过,我的一个学生有七尺一寸高,重四百三十多磅,竟然在我手上像小孩子弄球一样。我有多大力量呢?没有别的,就是我刚刚讲的—松。所以太极拳说难,就是难在自己挡住自己,不肯松,如果真正把这个松字能了解,那便是好极了。我有个叫龚作汉的学生,这里还有很多人认识,这孩子是有天份,练到五、六个月,就已悟到松了,连拳势也没有练好,就懂得如何松法,你说太极拳难吗?就是绝对要把松字弄清楚。无论如何,要放松。要松到什么程度呢?人家打我,再有力量,也到不了我身上,所以力量再大也没有用,都空掉了,甚至你自己跌成重伤,那我打人家呢?把一个整个的人打出去好几丈外,这又是什么道理呢?这是太极拳的一种高深理论,它有一种哲理在里头,而且是一种合乎科学的杆杠力量。不但是哲理与科学合而为一,它能将各种自然原理合并来应用。这你会觉得很难,可是只要真能松透的话,什么都拦不住你。所以练太极拳还是‘松’为第一,这一点是我自己深深感受到的。” 练习太极拳是要学吃亏 郑曼青主讲《太极拳哲理》时指出:“练习太极拳最重要的一点是要松,但很多人就松不下,一接手不知不觉之间就不晓得松,这样,一扭,一顶就完了,也就把门关闭了,不能进步了,须知练习太极拳是要学吃亏的,不要学占便宜,你要是想占一分便宜,大吃亏就在后头,这是我学太极拳几十年的经验,其实不光是学太极拳如此,为人处世亦莫不如此,所以如能学到太极理,则在社会上处世并不难。老子曾说过:善者善之,不善者吾亦善之。大凡肯吃亏的人,最后总是不会吃亏的。” 松沉进而得“中定” 在台湾郑子太极拳研究会会刊发表的《郑曼青弟子苏绍卿谈学习太极拳基本心法》文中说:“(一)含胸、胸不可挺,挺必气浮无根:亦不可驼背,驼背必气结致病。含不可露形,意识可也。何谓?以意内收,引气下沉是也。中医谓:气汇‘膻中’,膻中穴在胸两乳中间,灸之可治气喘,可证气在胸部汇集。学习太极拳即练气功,首重内练,内练舍行气何由?气能运行,血必畅旺。此为习太极拳开宗明义,必需先予详悉者也。故太极拳异乎一般运动,为先运而后动者,其它一切运动系先动而后运,本末倒置,功效不彰,毋容自辩。含胸或称松胸,窃以为不如含胸适当,盖松胸未必含胸,而含胸必定松胸……(三)松肩、亦称沉肩,窃以为松肩胜乎沉肩,肩不可上耸,否则既含胸亦无益。‘松肩’,‘含胸’两者连环动作,互相配合,庶气可顺而下降丹田,郑师对此两动作极为注重,每日必提示数次,尝告笔者,杨祖师亦以此教之,惟知之维易,行之为艰。郑师一夜梦见自己两手臂连肩断去乃得此法……(九)松沉、松沉为连贯性动作,松得几分,沉亦得几分,松沉绝非柔弱,而内含有弹性之劲。松亦非塌、软,亦非仅是肉体一面,乃包括精神面。故翻译成英文SOFT,是错误的,应译成RELAX。能松即能沉,进而得‘定’,‘定’即是拳论之‘中定’,不受牵,不受靠,更不受拨。‘松沉’之境界要求甚高,无极限止境、无时间性,无地域性,而求永久性。不但不偏限身体局部,且求全身关节骨骼。窃以为上身不松求改之在腰胯,大腿不松求改之在膝,小腿不松求改之在脚踝。脚跗松透则外形上浸浸入道矣……教示吾人‘松’之重要,松之入手方法,松即是太极拳之功用,得到‘松’字才可希求气通三关,气敛入骨,化气为髓。”

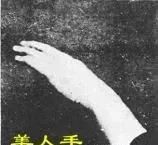

至柔的美人手 林明昌在《郑子太极拳美人手研究》文中说:“郑曼青于民国39年印行的《郑子太极拳十三篇》中论‘掌’时,有‘美人手’之图,并说明:‘掌。相传谓美人手,手背筋不浮露。无论何式,腕背皆要竖直。’文中强调手背筋不浮露且腕背竖直,及无论何式均须合乎美人手,即美人手为简易太极拳的共法。民国67年出版的《郑子太极拳自修新法》则略修正为‘腕背皆要自然伸直’。或许‘自然伸直’较不致造成‘用力竖直’的误解……美人手确为郑曼青的简易太极拳一大特色。然而郑曼青却将之归原于其师杨澄甫。他在《郑子太极拳十三篇》中,有〈视(同【视】)本末〉一节云:‘杨师澄甫之分释太极拳诸要点,如下:……’其中第二点即为:‘沉肩垂肘坐腕。谓肩不可耸,亦不可塌。肘勿翘起,亦勿夹紧,能自然,便自沉自垂。惟坐腕最难,要手背不露筋络,相传谓美人手,如是始可矣。’……郑曼青的美人手,其实是以老子‘至柔’思想发挥太极拳,特点在于全部放松,没有丝毫拙力。松柔的美人手相对于传统的竖掌,在作用上有极大差别。首先,腕部松开后,从指到掌到腕,乃至肘、肩一路而上均放松净尽,于是敏感度较竖掌强。尤其以指尖作为耳目先探,放松的手指如果接触对手,可以清楚测知对手的动向、力度。即使接触点不在指尖,由于手部全都放松,任何一点均能发挥探知的功能。此项作用对竖掌而言较为困难。其次,美人手因为放松,可以因为对方力道而‘变形’,只要本体中定,则这样的变形即成为圆。而且手掌任何一点都可以旋转形成一个圆,圆就有化、走的功用。化即是打,也因此手掌上任何一点都可以攻击。圆只是在二度空间的想像,实际上人活动于三度空间,因此手掌上的圆,其实也可以视为球体。”

全身内外放松的练法 郑曼青先生给弟子传授松功练法时谈说:“最先全身不能有力。全身有九个关节要松开。三个在手,三个在脚,三个在背。手三关节是腕、肘、肩。脚三关是胯、膝盖、踝。背三关是尾闾、颈、头顶。九关之中最重要是手三关,首先要把手三关松开,第一是腕关,接着是肘而肩。肩关是最难松。如何才能松开关节?首先是松开关节之间的腱,接着骨,要不断的松开关节之间的腱,关节之间不松,气不能顺畅的流动。我们习惯于拉紧,应不断的放松。当我们初学时,动作是紧绷绷的。我们学习知道那些动作是以心行气,以气运身,运而后动的动作。当肩关节能松开时,其它的都容易了,脚三关中踝关最难松。尾闾关松开后,气可通上背部。这些将在以后才教,你们先练习手三关,当肩关通后才再谈其它关节。当已经松开后,我们将练气。练气法与一般的西方方法不同。气有三种(Ⅰ)空气的气(Ⅱ)气血的气(Ⅲ)真气。当一个人充满真气时,一个人会有灵。练气是先将空气的气沉入丹田。心与气守于丹田,积之渐渐会有成果。当气沉丹田时,气要细、长、静、慢,有如抽丝一般,不能强压。呼吸应自然,是心将气沉丹田。当丹田能储气时,人们将得到许多想不到的益处。手掌中央叫劳宫。当手松开后,丹田气能到劳宫。脚底中央是涌泉。最后气可到头顶。慢慢的你会感觉到气到这五点,绝不能强求。先练丹田,再行气到这五点.”

探索与练松直接有关的拳经 师承于郑曼青的一位传人在《郑曼青弟子陶炳祥谈“松”》文中说:“拳经上每一句话都很重要,但并不每一句话都与练松有关;那些话与练松直接有关是值得我们去探索的。笔者以为下列数点很可注意:一、虚领顶劲、沉肩垂肘、含胸拔背、气沉丹田:这几个要领散见于各篇经论诀要中,前辈们用为太极拳架势的基本要领,我觉得非常重要。郑老师不先要求拔背,认为拔背是要气通了以后才能做的,不然反而会做得勉强,影响放松,气沉丹田则为避免故意憋气,特别改为意存丹田。虚领顶劲的虚领二字特别值得注意,不从虚领二字去体会,颈项容易僵直,整个脊梁也就放不松了。与虚领顶劲相关的另一句口诀是‘顶头悬’,虚领顶劲就是以神贯顶,连带的要求是尾闾正中,如此方能使脊梁垂直,圆活自活,是肢体放松的基本准则。二、拳论说‘凡此皆是意不在外面’、十三势歌里也讲‘若论体用何为准,意气君来骨肉臣’。用意不用力是一个练松非常值得注意的问题,笔者愚鲁对于行功心解中的‘以心行气’、‘以气运身’,另有别解,如果把这两句话连接起来看,可说即是‘以心运身’,拳架的动作是用心来运动,那么,与用意又有什么两样呢?说到这里就会连带想到郑老师,常常提示的‘太极拳不动手,动手不是太极拳’,这句话应该也是杨门的口诀……我觉得这是‘意气君来骨肉臣’的最好注明。所谓不动手,第一是手除了要挪动移于一定的位置外,收放进退转折都是跟著腰腿而被被动的。第二是手上不要用力,有些人以为要发挥内劲手上就要表现得有劲,这是不正确。郑老师常讲,真松透了手要提起来时都好像是很重的,身子在运动时手就像在水中游动一样,空气的阻力自己会感觉出来。这就是不动手,但心意中手的位置、作用、姿势,仍必须全神注意,这都是内心里做功夫的。三、‘气如车轮,腰如车轴’、‘虚实宜分清楚’、‘往复须有折叠’。是放松腰腿状态重要的说明,虚实要分清楚,大家都知道,但要把重心沉入脚心而使胯、膝、跗关节的活动都圆活自然,可能就很容易忽略,其实整个拳架是要由腰腿发挥作用,腰腿不放松,如何能灵活,这要从气沉,把重心沉入脚心,再从‘往复须有折叠,进退须有转换’的方式来分清虚实,腿部的折叠是沉落身体重心的最好方式,进退有了转换则虚实就自然清楚,这都要用心意去运作。郑老师平常只教人养气,并不教练气,大抵太极拳是要求在很自然的状态下进行的运动,故意练气都不自然,也就不会放松,所以只要求把气存养于心意之间,等到肢体动作与心意都能协调一致,自然柔和,养气的功夫自然也包含在里边了。” 一丝不能承受外力的实战思路 《郑曼青太极拳的思路》文中披露了郑曼青给弟子是这样传授松功的:“先师教我,练拳不动手,应用没有招,没有式,没有套招,只求实战。要松净,松透。心中不着一物,要一丝不能承受外力。不给人有任何可借之力。〔用手打人是帮倒忙。拿人是傻瓜,抱人是摔自己,自找麻烦。双手不接,两脚不起。〕等于把搏斗制胜的条件全放弃。剩下的是全与人相反的教法,练法,用法。就是老子〔反者道之动。〕的哲学落实。能把抽象能说又说不清的东西,落实于健康,修身应用的。就是郑曼青先师的思路。”该文还有郑曼青对弟子强调“松”的记录:“从‘体’之方面而言。体如能松,气血流畅,筋脉和同,五脏得其平衡。则百病不得上身。上中下三焦,了无阻滞。故古人所谓:‘上医医未病’。惟太极拳,可谓上医之良药也。学之百日,便能知其效用,如再期以岁月,或十年,或终身,受益更巨大矣。能得其健康,便是袪病,能袪病,即能廷年。以此而言,良药便在一‘松’字中得之。诸位同仁,从今日始,请勿将自卫之〔用〕,再离开了松之一字。否则即自拒太极拳于千里之外。中国其它拳术,普遍都讲用力,只有太极拳讲松。且没动手,由脚而腿而腰,完整一气,心与肺不大动,气沉丹田。脑子清醒。”返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】