| 柯马丁 | 您所在的位置:网站首页 › 蟋蟀的叫声如何用字来表示 › 柯马丁 |

柯马丁

|

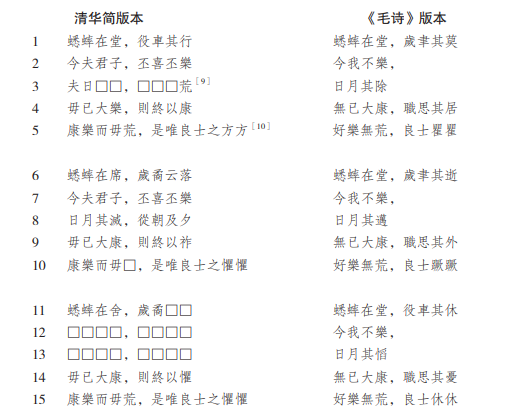

《清华大学藏战国竹简(壹)》封面书影 诗分三章,与传世本《诗经》,即《毛诗》中“唐风”里的一首同题诗歌(《毛诗》114)联系非常密切。根据汉代资料,《诗》这一选集系由孔子在“三千余篇”的基础上删裁重复(“去其重”)汇编而成305篇,悉佐以弦乐歌唱(“皆弦歌之”)[4]。某首属于《诗》的多章节诗歌(或其某一版本)以完整篇幅出现在《诗》这一选集之外,如果这一写本可信,那么它代表着早期中国文学里此类情形的唯二之一,另一例同样出自清华简[5]。与此相对,早期中国文献的各种传世文本,无论是史学或哲学类,都包含数量庞大的引《诗》之言,但只有《国语》中出现了一次全诗的引用(“昊天有成命”,见《毛诗》271),其诗仅30字[6] 。所有传世文献中篇幅最长的引《诗》是《皇矣》(《毛诗》241)中的一章,共48字,见于《左传》 [7]。相比之下,清华简本包含了《蟋蟀》诗共三章总计132字,其中108字完全可辨,24字残缺不明。 本文将呈现两个版本《蟋蟀》的简要对比,进而讨论与清华简版本研究有关的一系列基础的方法论问题。本文旨在思考前帝国时期诗歌的性质、生成和流布[8]。 两个版本之间大约有一半篇幅的文本不同。与传世本相比,清华简《蟋蟀》体现出如下差异:

(一)简本中的大量异文包括:使用不同字符来书写相同词语(字音)而产生的用字异文(orthographic variant);语义相近而词汇不同的用词异文(lexical variant);以及词义不同且有时构成完全不同诗句的用词异文。 (二)言语的视角不同。清华简本中没有第一人称代词“我”;而在传世本中的描述性语句可视为以“我们”为主语,在清华简本中则体现为对“(你们这些)君子”的劝勉。 (三)部分语句的位置处在不同的诗行。 (四)每一章包含额外的两行诗句,但并非简单地增加一联对句。这些附加诗句中的局部词语也见于传世本,但以缩略的形式存在。 (五)每一章的最后两句诗都多出四个字,从而偏离了四音节的韵律。然而,通过移除所有非重读的(unstressed)助词,这些诗句依然可以被重构为四音节的形式 [11]。 (六)押韵不同。 (七)被置于某个完全不同的历史语境。 从上述最后一点观察说起,《毛诗·蟋蟀》小序曰: (《蟋蟀》)刺晋僖公也。 (僖公)俭不中礼。故作是诗以闵之。欲其及时以礼自虞乐也。此晋也而谓之唐。本其风俗。忧深思远。俭而用礼。乃有尧之遗风焉。 在这里,《毛诗》序不仅将这首诗的年代定于清华简本所述年代的三个世纪之后,也未见任何关于作者的具体概念;此外,它将《蟋蟀》视为一首谏刺诗,而清华简本则视之为一首庆贺颂歌。参看前文罗列的形式上和内容上的差异,《毛诗》序连同该诗本身一道,提出了若干基本问题,这些问题关涉到我们对于《蟋蟀》此类诗歌的生成、传播、含义、受众和意图的理解。下文我将就其中一些问题展开探讨。不过,首当其冲需要探讨的是有关盗掘简的问题,以及这一问题如何严重地局限了我们的分析。

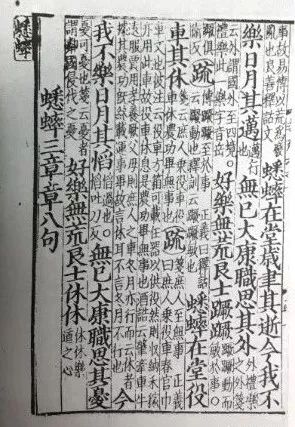

日本足利学校藏南宋十行本《毛诗注疏》书影,此图源自昭和四十九年(1974)汲古书院影印本 二盗掘简问题 迄今为止,上海博物馆(1994)、岳麓书院(2007)、清华大学(2008)、北京大学(2009、2010)、安徽大学(2015)等机构,藏有大量近年间被盗掘和购买的来源不明的竹简写本,学界假设它们出自战国到汉代这一时段。所有这些写本都未曾经过充分而独立的检测,但悉数被拥有它们的机构和发布它们的学者宣称为真实可信。在这一情况下,我们面临的不是一个问题,而是三个问题:伪造的可能性、背景信息缺失,以及如何以合乎伦理且负责任的方式处理盗窃资产。我将分别简要地加以探讨。 据《清华》一书编者所言,清华简写本最初出现于香港的古玩市场,后于2008年由清华大学校友捐赠母校。基于对其中仅仅一支竹简的碳14定年检测,编者将它们的年代推定于公元前305年前后(上下浮动范围约30年) [12]。尽管大多数研究者接受了清华简的真实性,但至少仍有一些学者声称《耆夜》篇系今人伪造 [13]。无论是否同意他们至今尚算孤立的结论,人们必须了解的是:这些文字的墨迹从未被检测过,并且,在古遗址中还有大量未经书写的空白竹简。似乎的确难以排除以下可能性:一个深谙中国古典文献、战国古文字学和音韵学的现代人,或是一个合作团队,能够制作出如在清华简中所见那样的楚文字文献。关于此等程度的作伪过于困难或是完全不可能的说法还是一种主观意见,不能被证实或证伪。一件粗劣的伪作并不能成为潜在作伪者能力的反证。被广泛排斥的“浙大简”便是个很好的例子,如果说它表明了什么的话,也仅仅是揭示了一套判断标准,而这对于潜在作伪者而言也是极易了解和观察到的。我们永远无法知道最高明的作伪者的技艺,因为他们仍未被发觉,但低估他们所造成的可能后果却需要我们自己承担。而今,随着中国大陆最具盛誉的学术和文化机构纷纷投入一场“军备竞赛”,即从香港古玩市场上求购越来越重要、精美和完整的写本,这些写本的价格难免水涨船高,由此带来的还有制作精妙伪作的动力。迄今为止,当我们研究在手的盗掘简并兴奋地发布我们从中产生的创见之时,我们相信它们为真,也无疑希望和需要它们为真,然而,我们对此并不确知。 即使这些写本是真实的,即虽经盗掘但并非伪造,它们依然带来了许多至今鲜有讨论的伦理、法律和学术问题 [14]。当下,市场正越来越鼓励更多的盗掘和非法销售。近年来,又已有大量的写本经考古而得以重见天日,但不同于那些在早年被发掘的银雀山(山东临沂, 1972)、八角廊(河北定县,1973)、马王堆(湖南长沙,1973)或是双古堆(安徽阜阳,1977)等地的汉代墓葬中的写本,如今这些写本的内容绝大多数是行政、法律和技术类,既不包含和传世经典中的文学、哲学和史学文献对应的文本,与传世传统也无甚关联 [15]。与此形成对比的是,在过去25年间所获取的绝大部分盗掘写本却恰恰是有着对应传世文献的哲学、文学或历史类文本,抑或是多少与经典传统相关,至今只有两个主要例外,即岳麓书院藏秦代行政、技术和法律文献,以及北京大学藏秦代技术类文献[16]。这一情况在前帝国时代(迥异于秦汉)的写本中尤其如此:从数量上看,没有任何从近年的考古学发现中流出的前帝国时代写本能够企及上博简或是清华简的哪怕一小部分;即使是距今最近的一次主要发现即郭店(湖北荆门,1993)文献,在前两者面前亦相形见绌。 其结果是,在处理哲学、文学和历史类写本时,我们如今极大程度地依赖于盗掘文物,以之作为我们研究和重思早期中国思想和文化史的参照标准。然而,无论是上海博物馆还是清华大学的这些文献都没有提供任何背景信息:我们不知这些写本来自何处,它们是否完整,可能属于过哪些个人或机构,由谁制作,谁是受众,可曾服务于何种目的,与某个可能存在的更庞大的(墓葬?)文物群关系如何,起初被安顿在怎样的物理环境中,等等。相反,我们面对的是被错置的、几近非实体化的文本和观念,写本与其最初社会语境仅存的联系只有其自身的物质和视觉特征。即使如希望的那样,我们拥有的所有盗掘写本都是真实可靠的,它们本身也并不能导向关于它们实际生活情境(Sitz im Leben)的种种结论。其结果是,对这些写本的研究绝大多数都专注于它们的古文字或是其中表达的思想。然而,由于缺乏关于其源头、传播和接受的完整语境,我们不可能重构它们在思想史中的位置:任何这样一篇写本都可能只是一系列其他证据间的一项,又或者,它可能仅仅是一个随意的、孤立的、独特的书写片段,除了指涉其自身的存在之外,意义甚微。这些信息对我们而言就是不清楚的,故而在进一步对早期中国思想史做出概括性的总结前,必须先承认这种理解的匮乏。同样地,我们也不能依据孤立的文本证据来做出跨文类的统一结论:譬如,为法律、技术和行政文书制作副本的具体实践很可能依赖于某种特定的制度化结构和需求,而这些因素可能完全不适用于文学或哲学文本。事实上,即使在同一批盗掘写本中的不同文本之间,我们也无法得出概括性的结论。这是因为,我们并不知道所有这些文本是否确实来自同一环境,抑或是售卖于香港之前才被拼缀在一起。严格地说,每一篇盗掘写本只能在其自身的边界之内被研究;甚而,我们时常不知道这些边界是否本来如此。因此,在阅读类似《耆夜》这样的写本或是试图去理解其对《蟋蟀》之类诗歌的具体使用时,由于考古背景的缺失使我们难以做出更为丰沛的分析,这确实是令人扼腕叹息的。 最后,在这些关于盗掘简的基本学术问题之外,还存在伦理和法律问题,这些问题牵涉到每一位通过学术研究来认可其真实性的学者,无论中外。更多的重视会催生更多的需求,而更多的需求则会刺激更多的供给,也就是说,更多的盗掘。研究早期中国的学者充分意识到了这一困境:一方面,存在反对参与这一恶性循环的原则性观点;另一方面,即使有上文所述的种种局限,从其中一些写本里可能收获的历史知识也是极为重要而无法忽视的。随着这些新材料的累积,有可能改写和扩大关于早期中国史的全盘叙事;无视它们将意味着固执地延续那些我们如今已知的亟待修正的传统观点。对历史知识的求索能为接受盗掘文物架设起某种辩护性的道德立场吗?即使可以,鉴于这种立场可能会鼓励更多的盗掘,从而不可避免地导致大量的知识破坏,它是否终将自悖初衷? 在我看来,这些问题并没有单一而清晰的答案。在当下这个历史时刻,我们领域的每一位学者都必然自觉地选择和维护他的立场,而这些个人的选择也必须被接受。然而,我想要指出的是:写本从古遗址中被盗掘而出的这一时刻所造成的对知识的破坏,与其原址以及本居其原位的物品相脱离,剥夺了它们在世界文化遗产中本应获得的地位。盗掘,一般而言是对人文的窃夺,具体而言是对中国文明的窃夺。我们,作为古代文化的学者和监理人,无论中外,也许是时候共聚一堂了,承认我们共有的两难处境,一同发声,敦促各个层面的当局付出两倍乃至三倍的努力与盗掘行为抗争。即使是以回购返源的名义,一组新的盗掘写本的问世以及继之而来的购买,都不是值得庆贺的事。以守护中国文化遗产为共同目的,盗掘简问题应当引起我们集体而且公开的关切。 三 一首诗还是两首诗? 关于《蟋蟀》成篇与流传的诸问题 回到《蟋蟀》问题。我所参看的大多数关于《耆夜》简本《蟋蟀》的研究都提出了同一个问题:简本《蟋蟀》和它在传世《毛诗》中的对应诗篇是独立的两首诗还是同一首?几乎所有研究都主张它们为同一首诗的两个版本,尽管这是在没有界定“版本”(version)和一篇不同文本区别的情况下。这一主张不可避免地导向了第二个问题:两者之间谁更早?这一问题所进一步暗示的则是:哪一个更本源(original),抑或至少是更加接近于某个更古老的“原始版本”(original version),从而更可信地代表这首具体诗歌的最初面貌?以及,我们应该怎样推定更早的那首诗歌的年代?前文所引的学者们[17]得出了不同的结论:他们中的大多数相信清华简的版本更为古老,只有曹建国视这一写本为某人对《毛诗》版本的模拟之作。李学勤站在了最极端的角度,主张清华简本反映了此诗原初的、创编于周公之手的西周面貌。其他推崇简本的学者则要谨慎一些,主张它代表了春秋或战国时期的创编。最后,李锐较为折中地总结:这两首诗可能源自于某个单一文本,该文本后来分化为两个互相独立的“族本”(textual lineages),因此,追问这两个文本之间孰者更早是徒劳之举。 《毛诗》中的《蟋蟀》从某些方面来说表现为更标准化的文本,从每章末尾的诗句来看尤其如此。从经典化同样伴随着标准化的假设角度来说,《毛诗》版本也许由此更像是较晚的版本,在简本中延长的尾句(如前文所示)在这里已经被转化成了经典化的四音节形式,同时又不对语义构成影响 [18]。但是,这对于《诗》总体上的经典化来说意味着什么呢?它是否意味着,清华简在某种程度上处于经典化进程之外,它所包含的某个独特的“蟋蟀”版本到了前300年左右尚未被类似于《毛诗》所见的那种经典化形式所取代?或者更宽泛地说,它是否意味着将《诗》转化为后人所知形式的修订工作在前300年左右尚未开始?然而,这一工作传统上被归于孔子,并且,在同样系年于前300年左右的两篇郭店竹简写本中,“诗”已被列为作为经典科目的“六艺”之一 [19]。在后一种情况下,《毛诗》版本势必被理解为相当晚出,并代表着文字和音韵标准化的结果,对此,白一平(William H. Baxter)称之为“身着汉代衣冠的周代文本:其文字及(某种程度上的)文本均已被《诗经》之后的音韵学所影响” [20]。无论是以上哪一种情形,我们都不能认为传世《毛诗》在整体上可以代表清华简所处时代的《诗》。

William G. Boltz and Michael C. Shapiro (eds.),Studies in the Historical Phonology of Asian Languages, Amsterdam:JohnBenjamins, 1991. 许多《蟋蟀》的现代读者,尽管有时是心照不宣地,都共享着如下假设:对于文本的生成来说,存在着某个单一的原初创作时刻以及单一的作者,由此产生了一个被书写下来的原始文本(Urtext),以此为起点,这首诗开始了其时光旅程,伴随着使诗句保持相对稳定的写本复制过程。在西方传统中,这是自前4世纪开始为人熟知的模式,亚历山大图书馆的语文学家开始制作荷马史诗的版本,并由此需要在同一文本的不同写本的异文之间做出选择[21]。而后,杰出的德国语文学家弗雷德里希·奥古斯特·沃尔夫(Friedrich August Wolf,1759—1824)和卡尔·拉赫曼(Karl Lachmann,1793—1851)首先提出了构建古典学文本的校勘本(critical edition)的科学方法 [22]。

Sebastiano Timpanaro, The Genesis of Lachmann’s Method, ed. and trans.by Glenn W. Most,Chicago:University of Chicago Press,2005. 采取某一种方式,将“从写本到写本的直接抄录是文本传播的主要形式”作为基础假设的学者们,事实上都同意了拉赫曼的“(文本)族谱”(stemma codicum)模型——无论他们是否知晓这一理论。在这一理论模型中,被书写的文本始于一个单一的源头,从这一源头衍生的分支形成了彼此分离的谱系。如李锐提出的不同“族本”概念即是这种观念的显在表达。我对此持不同意见,并在2002年提出了以下反思: 通过我近年对六种出土写本中引《诗》异文的研究,我推想曾经存在一个文本流动性相对明显的阶段:多个相互独立的写本是一个基本实质不变(如从其措辞上大致稳定而言)的文本的具体实现。我认为,尽管所有这些变本(version)都源于某个无法复原的“原本”(Urtext),但它们多样化的书写形式却并非源于某个单一模型;严格地说,在不同变本背后并不存在一个单一写就的源头。这并不是说我们可以排除这种可能:即这一无法复原的原本最初的确是通过书写而生成的。这只是说,在原本生成之后,文本并不是沿着“文本族谱”的世系而延续性流传的。由此我的看法与如下观点有别:在早期中国,作品的文本谱系最早且最主要是通过其作为书写的形式来获得崇高地位,且主要通过抄写复制的过程而得以传播。……对某个单一的写本来说,我们只能提出一种单一的生成模型:它是抑或不是复制的。但这并不妨碍一篇写本中同时出现显然为不同类型的异文,其中一些源自于抄写复制的过程(尽管抄写本身是难以证明的),另一些则源于以记忆或是口传为基础的书写。要点在于,一篇写本的书写面貌可能不仅仅反映了其自身的生成模式;它可能还体现了该文本传播过程中一些更早先的阶段,从而构成了一个包含若干年代层的文本制品。[23] 今天,我发现“所有这些变本都源于某个‘原本’”这一提议已不再有意义;如今的我会更加强调,对一首诗而言,“在不同变本背后并不存在一个单一的书写源头”。我们并不知道该如何去想象最初的《蟋蟀》诗被某人创作出来的那个时刻,或是类似的诗如何由之衍生出来。因此,在关于这两篇《蟋蟀》诗的思考中,问题并不在于这两者孰早孰晚,我们也无法着手寻求“原诗”。相反地,我们在讨论它们之间的关系时要探究以下问题:怎样的文本传播模式能使我们得以解释这一诗歌是如何从《毛诗》版本发展向清华简版本——抑或反之?或者,我们是否应该反对任何这样一种由此到彼的线性发展模式? 从某一书写源头开始的连续的视觉化复制这一简单模型无法解释以下问题:一个文本为何会比另一个有更多的措辞?被共享的措辞和完整的诗句为何会出现于两首诗的不同位置?两首诗为何会有不同的言语视角,不同的韵脚,以不同的方式被语境化和历史化,且包含内容完全不同的措辞和诗句?无论是何种文本实践形成了这两篇如今在手的文本(可能还存在数量庞大的,已经流失的、或是尚未发现的其它文本),它们必然曾经包含某些除了忠实抄写之外的行为。尽管对中世纪欧洲和唐代的抄写者来说,他们“在没有唯一权威的原作形式这一带有意识形态色彩观念的情况下,可以自由地生产出实际的每个层面都不同于其原模板的复制品”[24],两篇《蟋蟀》文本的区别却反映了某些更加深刻的因素:作为一个文本的两个平行而彼此独立的具体实现,它们并非简单地以不同的方式被书写,而是更具深远意义地在完全书写不同的东西,也就是说,这是具有不同历史语境和意味的两种文本。文本复制的问题就此成为了文本嬗变和再生的问题,而这种嬗变和再生又牵涉到一种近乎作者式能动作用(authorialagency)的因素,尽管是在某些既存模式之上发挥的。这之中的首要问题不是关于书面或是口头传播,而是关乎于对文本的保真度、稳定度、完整度、权威性和控制方式的理解。然而,对这两篇《蟋蟀》诗来说,哪些可能性可被排除是清晰明了的:假如“复制”(copy)意味着一种按照某种程度的保真性来重现某个已有模板的尝试的话,那么这两首诗没有任何一个完整的诗句是由一个抄写者从其中一个版本复制到另一个。在写下这两首诗的两人中,至少有一人,或是先于此人的某人,尽管知晓其它版本但却选择了创编不同的新内容。这些人是谁,他们总体受教育的情况如何,属于什么社会阶层,以及他们在何种程度上不仅仅参与了抄写的实践,还参与了对如同《蟋蟀》这类诗歌及其它文学文本的塑造?我们对此一无所知。

Thomas A. Bredehoft, The VisibleText: Textual Production and Reproduction from Beowulf to Maus, Oxford:OxfordUniversity Press, 2014. 然而,从某些文学、哲学和历史类战国写本中精美的书法笔迹和疏朗的文字间距来看,我们也许可以下结论说,制作这些写本的意图在很大程度上是要令它们被看到和被阅读的。《耆夜》写本的书者不仅仅受训于书写系统,还受训于如何完成精美而规范的书法。这一写本可能是由于其外表面貌而被赋予价值的,也可能是被制作用以宣示其主人尊崇地位的展示之物。同样有可能的是,这样一件书写制品并不是一件第一手而是第二手的文本:在文化精英或至少是本土精英当中,它的内容可能早已为人所知并受到珍视[25]。总而言之,这对于随入墓葬的物品来说当是实情,对于被专门制作为陪葬物品的写本来说尤其如此。后者必然曾以一种更古老的形式存在过,并且,它们至少对于所陪葬的人来说是熟悉的。与此同时,我们并不知道在这样一篇写本的书写者身上存在多少作者式或是编者式的能动介入。鲍则岳(WilliamG. Boltz)关于早期《老子》材料的观点同样适用于诗歌: 近年出土的汉代以前以及汉代早期写本中的大量例证表明:认为我们将会找到从一开始就被视为由某一作者在某一时间所作知名作品“原件”的假设是站不住脚的。相反,这些例证表明,早期中国文本常常与比如说早期希腊与拉丁文本没有可比性,我们在后两者中通常会发现清晰的作者身份和稳定的成篇结构,无论文本的内部在其传承过程中遭遇过何种“破坏”。……这并不仅仅是由于缺乏足够的写本作为例证,而是因为早期中国文本汇编和生成的环境似乎和地中海西部常有不同。对于某个特定的传世作品来说,它也许起初就不曾有过可识别的原始作者。[26] 综上而言,关于两篇《蟋蟀》文本,以下基本问题至关重要:在早期中国,一首诗歌实际上拥有怎样的文本属性?它是如何形成的?我们应如何思考它的作者归属?谁拥有或是控制着一首诗歌?我们关于文本传播和流通的最可能的合理解释模式是什么?返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】