| 【名解拓展40】前苏联早期蒙太奇学派 | 您所在的位置:网站首页 › 蒙太奇剪辑电影 › 【名解拓展40】前苏联早期蒙太奇学派 |

【名解拓展40】前苏联早期蒙太奇学派

|

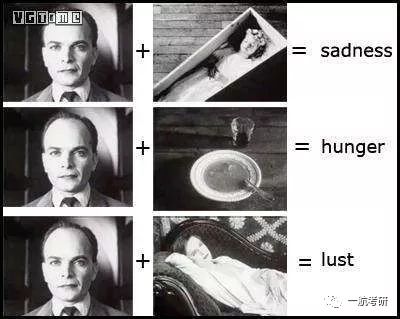

早期蒙太奇学派的发展历程 前苏联蒙太奇学派泛指在整个20年代到30年代的初期活跃于苏联影坛,并对蒙太奇的理论和事件做出过贡献的艺术家群体。 严格地说,最开始的电影没有蒙太奇剪辑,没有对时空的分解与重新组合。 格里菲斯在《一个国家的诞生》虽然出现了“交叉蒙太奇”和“平行蒙太奇”。但却从来没有把他的蒙太奇方法条理化。他认为蒙太奇只是生动地表现戏剧故事的最有力的助手,把蒙太奇仅仅作为一种 技巧手段加以运用,从本质上说,他还没有理解蒙太奇的基本性质和它的全部潜力。 第一次世界大战过后,20年代前苏联社会要求导致必须创立崭新的电影语言来适应新的社会制度的需要。蒙太奇学派的青年艺术家借鉴欧美的成功经验,把蒙太奇学派的实践和研究推上了电影美学的高度。 其中最著名的就是“库里肖夫效应”。这实际上是由普多夫金具体操作的,他从许多废片中找出了莫兹尤辛的3个没有任何表情的特写镜头,并把它们与另外3个镜头:桌上的一盘汤、棺材里的女尸、小女孩玩着玩具狗熊相互组接起来。

结果观众在观看过程中却似乎发现了莫兹尤辛的情绪变化—分别对应着饥饿、忧伤和喜悦,从而产生了对于莫兹尤辛的表演的评价。 至此,蒙太奇的魔力一步步被挖掘。蒙太奇在他们手中被发展成一种电影中镜头组合的理论,当不同镜头拼接在一起时,往往又会产生各个镜头单独存在时所不具有的特定含义。 代表人物 库里肖夫 从“库里肖夫效应”中,库里肖夫看到了蒙太奇构成的可能性、合理性和心理基础,并创立了“电影模特儿”等理论。 他认为,电影演员和画家前面的模特差不多,只不过是按照规定好的动作活动起来而已。电影艺术并不始于演员的表演和各个不同场面的拍摄,单个镜头只不过是素材,而不成其为艺术,只有蒙太奇的创作才能成为电影艺术。 他提出了积极的创作纲领:影片结构的基础不是来自现实素材,而是来自空间结构和蒙太奇。 爱森斯坦 爱森斯坦在十月革命中参加了红军,中断了彼得格勒建筑工程学院的学习,后在构成主义戏剧大师梅耶荷德的剧院中从事戏剧创作。后来逐步走上了电影创作的道路。

《罢工》 他在创作的第一部影片《罢工》(1924年)中,成功地运用了“杂耍蒙太奇”的理论,创造出在沙皇统治下屠杀工人的镜头和屠宰场屠杀牲畜的镜头交替剪辑,隐喻工人正在像牲畜一样任人宰割的这样一个蒙太奇的典型段落。 此后,爱森斯坦拍摄了一系列描写俄国革命工人阶级斗争历史的影片,并同时在电影中进一步发展和完善了他的蒙太奇观念。 杂耍蒙太奇 “杂耍蒙太奇”是在爱森斯坦从事戏剧创作时首先提出来的,但是,作为这一理论的实践却是在他的电影创作中具体地体现出来。 他曾在《杂耍蒙太奇》的文章中谈到:“杂耍是戏剧中每一个特别刺激人的瞬间,即戏剧中能够促使观众足以影响其感官上或心理上的感受的那些因素,也就是能够保证和精确地预计到如果安排在整体’的恰当次序中就会引起某种感情上震动的每一因素,它们是能够用来使最终的思想结论显示出来的唯一手段。” 他进一步指出“不是静止地‘反映’一个事件,不是使活动的一切可能性处于这一事情曲合乎逻辑的表现的限度以内,而是跃进到一个新的阶段:把任意选择的(在既定结构和把起作用的表演联结在一起的主题环节的范围内的)、那些独立的杂耍表演自由地组成蒙太奇,也就是说,一切都从某些最后的主题效果的立场出发来进行合成,这就是杂耍蒙太奇。” 上面两段一定认真看,是理解杂耍蒙太奇的关键 而在他的影片创作中,爱森斯坦认为,电影可以通过富于感染力的镜头对列,直接把思想传达给观众,他认为不必先有完整的文学剧本作为基础,也否定专业演员的表演。他在创作中运用“杂耍蒙太奇”的理论,但实际上,只有《战舰波将金号》是成功的,其它作品都不同程度遭到失败。 理性蒙太奇 关于“理性蒙太奇”(也称“理性电影”),是爱森斯坦在20年代末期提出来的。他主张在电影中通过画面内部的造型安排,使观众将一定的视觉形象变成一种理性的认识。

《十月》 比如:《战舰波将金号》的3个石狮子,和《十月》中亚历山大三世的雕像从基位上倒落下来。象征着沙皇专制的覆灭;而当临时政府走上沙皇制度的老路时,亚历山大三世的雕像又重新竖立回基位上(运用倒放的方法)以表现反动势力的反扑等,都是作为“理性蒙太奇”的运用的典型例子。 镜头在这里成为某种符号或象形文字,而当它们组合起来时便产生某种概念,从而代替艺术形象。 爱森斯坦主张,电影艺术的目的不在于形象地表现现实,而在于表现概念。在理论上,爱森斯坦是在用于扩大电影作为认识现实的手段的可能性的增强。但在创作上,他却脱离了真实的生活素材。 爱森斯坦这种夸大了蒙太奇作用的理论,既使得他与自己趋向现实主义的作品风格极不统一,也曾受到同时期的电影理论家和同行们的否定。贝拉·巴拉兹就直率地批评爱森斯坦竟天真地“认为电影艺术也能征服纯观念的思维世界。“30年代末期,爱森斯坦也否定了自己的这类观点。 普多夫金 普多夫金强调剧本和演员的重要性,他同样把蒙太奇视为电影艺术创作的基础。

普多夫金 《伊凡大帝》 他和库里肖夫都认为电影是镜头与镜头之间构筑并列的艺术。他们用大量的特写,减少远景,造成某种心理或情绪,或是某种抽象概念。这种剪辑手法被不少评论家批评,认为这会丧失空间的真实性。 但普多夫金及其他形式主义者认为远景会使整体剧场化,写实主义过度注重表面的真实性,而没有注重本质的真实。 普多夫金的理论强调了电影的叙事性,即通过分镜头突出细节的重要性,通过对情节和事件的分解组合,再现情节和事件,使蒙太奇成为剧情片段的连续 ,从而加强电影的叙事力量。 这些理论在一定程度上支持了30、40年代的苏联和美国的情节剧模式,因此被20年代先锋主义艺术家们看作是格里菲斯电影叙事结构的继续,甚至被爱森斯坦认为是把蒙太奇这一新的电影造型手段纳入到传统的再现美学范畴,是现代主义美学道路上的倒退。 维尔托夫 维尔托夫的“电影眼睛派”:维尔托夫曾是一位未来主义的音乐家,他于1916年创立了“听觉实验室”,他把录制下来的声响加以剪辑,创造出一种无乐谱的“具体音乐”。 1918年,他开始转向电影创作后,仍在进行着先锋主义的实验和探索,他曾为苏联早期新闻、纪录片作编辑师。此后,他又创办了不定期发行的杂志片《电影真理报》,“电影眼睛派”的理论也从中产生。 维尔托夫提出:电影机应该像人的眼睛一样去客观地纪录生活实景。为此,他始终拒绝拍摄故事片,他反对传统叙事的方式,反对使用剧本、演员表演、摄影棚拍摄等等。但是在他从事的新闻片、纪录片的拍摄中,又并非以现实主义的态度对待电影摄影。

维尔托夫 纪录片《电影眼睛》 在他的理论中,崇尚技术、迷信机械运动,他更感兴趣的是改变运动速度和找出奇特的拍摄角度。他说:“我是电影的眼睛,我是机械的眼睛,…我这个机器,把那个只有我才能够看到的世界展示给你们看”。 维尔托夫认为,电影的实质在于拍摄角度和蒙太奇,电影有可能以自己那种异乎寻常的,别人想不到的独特眼光去观察现实生活,或者把经过选择的镜头,以新颖的蒙太奇手法加以并列和配合,重新创造出一个现实生活来。

今天基本上都是理论 结合例子比较少 可能因为想拓展的太多(扶额.jpg) 之后我也会继续调整理论和例子的比例 我们要一起进步鸭~

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多