| 尼罗河来信|神圣之眼:“荷鲁斯之眼”的起源、崇拜与象征 | 您所在的位置:网站首页 › 荷鲁斯之眼壁画密码 › 尼罗河来信|神圣之眼:“荷鲁斯之眼”的起源、崇拜与象征 |

尼罗河来信|神圣之眼:“荷鲁斯之眼”的起源、崇拜与象征

|

彩陶碎片中的荷鲁斯之眼图像,古王国第五王朝奈费尔卡拉时代,柏林埃及博物馆藏18807 与此同时,荷鲁斯之眼也出现在同属第五王朝的墓葬文献之中,这便是古埃及最早的墓室铭文——乌纳斯金字塔铭文(The Pyramid Texts of Unis)。铭文载录: 奥塞里斯乌纳斯(Osiris Unis),我已给你荷鲁斯之眼:为你的脸提供它。让荷鲁斯之眼的芬芳向你扑面而来吧。 此则铭文中还提及了荷鲁斯双眼的颜色,称其一只是黑的,另一只是白的。此外,铭文还将荷鲁斯之眼同时称作国王的“面包条”,并让其“吃下”,令之“品尝”,这些比喻和行为似乎便不禁令人感到极为困惑。 对于此后因普鲁塔克(Plutarch)等古典史家的著名记述而令人颇为熟悉的荷鲁斯-塞特“神战”情节,《金字塔铭文》中业已有了较为原初的范本。在乌纳斯铭文35行中,称荷鲁斯之眼是“从塞特处逃脱”,在第97行称其是“来自塞特的前额”,第107行又称是“曾被塞特吃下”,反复暗示了荷鲁斯与塞特的争斗。不过,与后期详尽而暴力的“神战”叙述不同,《金字塔铭文》中反而是刻意凸显了某种意义上的和解。第148行载: 看着我,因你所见正是不朽星辰的后裔,那能通晓神符之人,并请看(在我之中)居于神宫的二位——那便是,荷鲁斯和塞特。 愿你向荷鲁斯脸上吐以唾沫,并除去他所受之罹祸;愿你抓住塞特的睾丸,抚平他的创伤。 此条中对国王的吁请,大有视其为调停人,以恢复旧有善好秩序之意。事实上,这可能便和荷鲁斯神及其“眼睛”所具有的强大力量不无联系。在第48-50行中,铭文便强调道,荷鲁斯之眼是荷鲁斯神生发毁灭、重生和得到众神青睐的重要依凭。达内尔(John Coleman Darnell)便转述格里菲思(J. Gwyn Griffiths)的论点,认为“荷鲁斯之眼能够成为向太阳神之敌射出火矢的复仇之眼”。在乌纳斯铭文的第137b行,亦转而向荷鲁斯之眼祈祷道,希望其能为着国王乌纳斯而变得崇高而伟大(high and big)。到了该部分末尾的第138行,铭文更直接假荷鲁斯眼之名,称乌纳斯将由此而变得强大,令人畏惧。由此,便似乎使得荷鲁斯之眼隐晦的意涵突出倒向了“神圣王权”的“政治”想象之建构,这一点通常被认为同样亦有所体现于中王国时代的《棺木铭文(The Coffin Texts)》之中。在第42-43篇中,便记载道: 荷鲁斯的白冠之眼从你的头上升起;荷鲁斯赐予了你他的眼睛,他的克米斯冠之眼(the Chemmis-crown Eye of Horus)从你头上升起,你将成为上下埃及之王。 通过墓葬文献中的此类描述,荷鲁斯之眼不仅与诸神的巨大力量相连结,更通过具体象征为王权赋予了神圣依凭,是以王权神话安顿了现实秩序。进而,通过使国王们“成为众神之一来增强整个皇室家族统治的合法性和权威性”。在具体墓葬文献和古王国以降的整个古埃及传统中,国王的确也“奥塞里斯-荷鲁斯”化了:去世国王复活后再生成为奥塞里斯所象征的来世之王,而其子“荷鲁斯”则协助父亲完成奥塞里斯一般的复活之旅,供奉诸神,并代为统治人间——即“作为神在人间的代理人,代表神统治人间,其言语和行为都是神意志的体现”。 不过,古埃及人有关荷鲁斯之眼的观念建构或许更为复杂。事实上,与其将全部的信仰观念拘泥于实际上只是作为其重要部分的神圣王权观念之中,毋宁将“荷鲁斯之眼”和本身便与之高度相关的宇宙秩序与宗教仪式命题相耦联。平奇(Geraldine Pinch)即指出,作为宇宙形态的荷鲁斯本就是以“天空之隼”出现。而其左边的“荷鲁斯之眼”即与作为宇宙物体的月亮相呼应,右边的“拉神之眼”则对应着太阳。实际上,作为连接“神-人秩序”中关键一环的“王”本身,也是自然从属于埃及人的整个宇宙观的,诸宗教文献中其自身的重生仪式实际上将“实现宇宙秩序的‘复活再生’,世俗世界将得以恢复秩序。埃及国王统御整个宇宙秩序,维持天、地和冥府的正常运转,并成为各界交流的中间人”。这样的连接性角色实则可见于整个古代世界,而在埃及神话中,这一宇宙秩序或许便落脚于了某种“肢体残缺的故事”之上,“荷鲁斯完整无缺的眼睛拥有治愈病者、赠予王权、使死者再度变完整的能力;奥塞里斯完整无缺的身体被认为可使尼罗河水泛滥、庄稼生长。荷鲁斯与奥塞里斯的身体残缺似乎使他们的力量大增”。平奇进而便指出,“这些肢体残缺的故事似乎是太阳神每日在天上地下巡游时所经历的自主变形的一个暴力版本。”即作为“肢体残缺”后失而复得的荷鲁斯之眼,事实上与埃及人对宇宙天相的实际观察与想象性重构不无联系,这也和此前诸学者所指出的荷鲁斯神双眼的象征意涵相呼应,共同构成了整个荷鲁斯之眼及其神话素的互动共生之结构。在《棺木铭文》第318篇提及“魔力”时,便称“正是我以尼罗河的泛滥淹没了荷鲁斯之眼”——这似乎极易与魏特夫等人著名的“治水”和“专制”命题相联系。抑或是普鲁塔克所记载的,埃及人“自己承认”,月亮位相与尼罗河涨水之间的关系。考虑到荷鲁斯之眼作为“月眼”的象征含义,这一颇具“理性”的论述或许便能够较好地回应铭文中所记载的这一理解性疑难。平奇即指出,“塞特窃取荷鲁斯之眼的神话素经常被认为是埃及人对于月蚀现象的解读。埃及人一定是把荷鲁斯或者他的眼睛等同于各种天体,比如正午的太阳、满月或是晨星。”不过,天文观测固然是人类产生以降宇宙观念形成的重要途径之一,但就更根本的神话自身逻辑而言,荷鲁斯之眼的力量可能亦不单单源于其与月相之自然关系。正如现代学者对“神圣时空”的诠释一般,这一重要的神话素是深植于古埃及的“神圣历史”之中,并以“神圣之眼”的形象出现,进而长久地影响其独特文化心理的。因而,相较于可能的自然联系,“尼罗河”作为“奥塞里斯”的象征性因素或许更为重要。普鲁塔克即记载道: 如同他们认为尼罗河是从俄赛里斯(Oisiris,即奥塞里斯)身上流淌出来的,同样他们认为大地是伊希斯(Isis,即伊西斯)的身体;但并不是整个大地,而仅仅是因尼罗河泛滥所及而变得肥沃的那片土地。他们认为何露斯(Horus,即荷鲁斯)就是从这一结合中诞生的。他们还说,这位何露斯就是包裹着大地的空气刚好适于保存和养育万物的那段时期。 另一方面,荷鲁斯之眼神话所蕴含的“复活仪式”,在古代埃及也并未仅仅作为“故事”的神话题材而存在,而更是实实在在地体现在了埃及人的宗教仪式与墓葬礼法之上。以《金字塔铭文》为代表的墓葬文献所载录之仪式,“实现着文本、复活仪式与金字塔建筑三维一体的统一,将现实金字塔建筑的仪式空间转化为神圣时空,使得国王成为神定秩序的维护者。”这一贯穿埃及文明的重要线索,便早在古王国时代的《金字塔铭文》之中业已基本成型。铭文所记载的复活仪式亦即国王的“丧葬仪式”,主要包括清洁仪式、奉献仪式和再生仪式先后三个部分,另有一部分用于保护死者抵抗邪恶力量,亦即防止尸体和墓室遭到破坏的咒语。在每个仪式中,奥塞里斯(即去世国王)为主角,众神参与,并协助其完成复活再生的整个过程。其中,除却制作木乃伊之诸环节外,最重要的的贡品便是荷鲁斯之眼,具有“恢复生命力的魔法功能”。不过,这一仪式“并非现代意义的日常丧葬仪式,也非完全真实历史的写照”,而是展现了一个“神圣的、仪式化的世界”,是“国王和众神共同参与的宗教戏剧”和“宗教神话”。

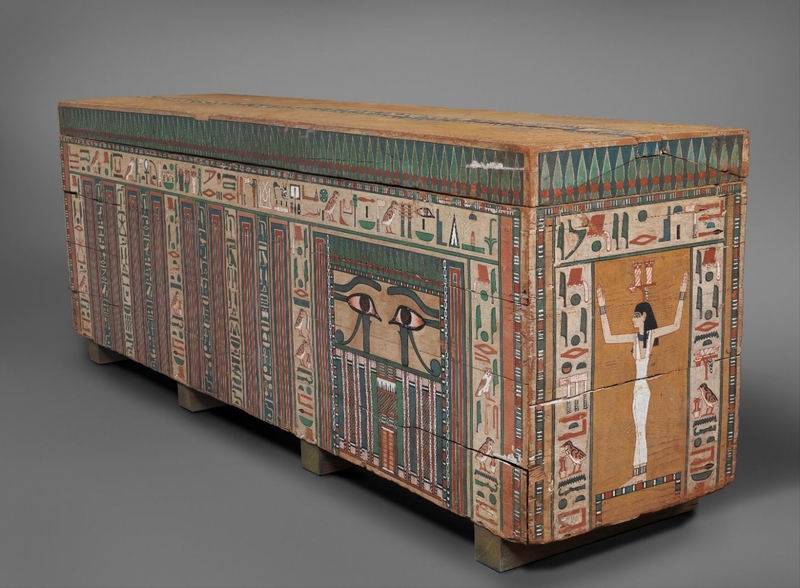

克努姆纳克特(Khnumnakht)之棺,中王国时期(ca. 1802-1640 B.C.),纽约大都会博物馆藏 《棺木铭文》中的具体记述便补充了荷鲁斯之眼“失而复得”的具体情节,即图特神的功绩。在古王国的《金字塔铭文》中,虽然强调了复活仪式及神战与和解的秩序母题,但荷鲁斯之眼本身却并未具有“重生”的具体神话逻辑;到了中王国时代,这一治愈情节的创制使得荷鲁斯之眼自身便得以真正具有自我修复的意涵,并进而成为“完满与健康的象征”,也因此具有了“治愈病者”的能力。新王国时期,上述复活仪式也成为了神庙日常礼拜仪式的重要内容之一。这可能便是前文所引墓葬文献中诸如“品尝”荷鲁斯之眼和使其“芬芳萦绕”墓主人国王等文本疑难的仪式性逻辑——即作为复活仪式中确然给予死者的来世贡品。 而当埃及文明在“喜克索斯之殇”的异族入侵浪潮下被迫开启其由“内卷”走向“外延”的“帝国征途”之时,这一母题更进而溢出了传统的埃及文化所影响之范围,受到了来自西亚、北非乃至小亚细亚地区人群的广泛崇拜。直到晚王朝乃至外族统治的托勒密及罗马时代,荷鲁斯之眼依然拥有着大量的认同群体,并深刻影响了埃及乃至整个地中海文明圈的发展历程。相比于埃及一文明的盛衰而言,作为文化载体的荷鲁斯之眼及其他所谓的“埃及范式”,其实已经远远超脱出纯粹的独一政治体之范畴,而深刻启迪、影响乃至改变了人类文明的信仰观念和意识结构,以致作为不朽的埃及和整个古代世界而存在。这就如同帝王谷图特摩斯三世墓室中所的《来世之书(Amduat)》开篇所言: 以西方的号角开始,以混浊的黑暗结束。 于是,以象征来世的“西方”所吹响的号角,可能并未囿于来世的阈限,而在神圣通道中连结着来世之昼与现世之夜,以至于对多重世界间“和谐”的守望。如此对于宇宙与神圣秩序的独特观念,便由作为“神圣之眼”的荷鲁斯之眼神话素得以突出诠释,并或许在其对既往之认知世界与文明形态产生强大影响力量的基础之上,亦拥有着超越时代而跨越本土阈限的广阔意涵。 (本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】