| 杨青华:以经观子 | 您所在的位置:网站首页 › 自白书陈然 › 杨青华:以经观子 |

杨青华:以经观子

|

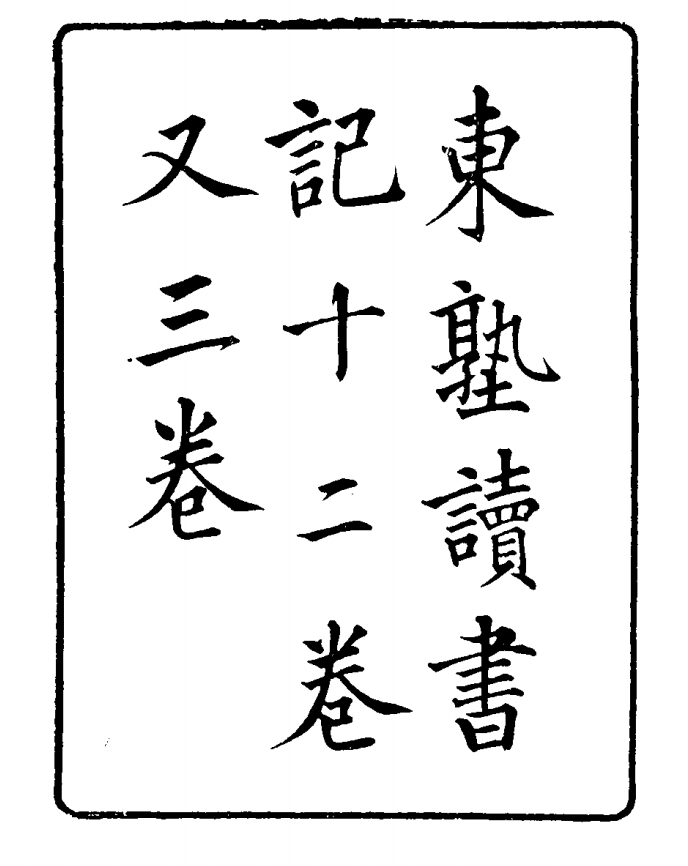

中年以前治经,每有疑义,则解之,考之,其后幡然而改,以为解之不可甚解,考之不可甚考,乃寻求微言大义、经学源流、正变得失所在,而后解之,考之,论赞之,著为《学思录》一书,今改名曰《东塾读书记》。此书自经学外,及于九流诸子,两汉以后学术,至宋以后,有宋、元、明学案之书,则皆略之,惟详于朱子之学。[6] 道光五年(1825),阮元创办学海堂,以经史、词章之学课士,提倡考据,陈澧受此风影响甚深,早年的《声律通考》《切韵考》《说文声表》皆为考据之作。中年以后治经主张汉宋调和,尤以《汉儒通义》《读书记》为代表。观陈澧此言,《读书记》乃是欲融考据与义理于一体的著作。《读书记》作为对乾嘉以来学风的补偏救弊之作,所针对的不惟是经学,乾嘉以来兴起的诸子学亦包括其中。陈澧曾为友人所刻之《太上感应篇》作了一篇序文,颇能见陈澧之经子观念,其言曰: 《太上感应篇》著录于《宋史·艺文志》,盖古道家之书也。世人写刻分送,以为劝人为善,戒人为恶,可以邀福。……余以为《五经》《四书》劝善戒恶,至矣尽矣,即感应之说,《五经》《四书》亦有之。曾子曰:“戒之戒之,出乎尔者,反乎尔者也。”此言应于其身也。孔子曰:“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。”此言应于其后人也。孔、曾之言如此,何藉乎道家之说哉!世俗读《四书》者以为时文之题目而已,读《五经》者以为时文之辞采而已,如是则已失《五经》《四书》劝戒之旨矣。于是有好善之人,欲劝人善,戒人恶,而求之《太上感应篇》。夫人苟识字,能读《太上感应篇》则必尝读《五经》《四书》矣。即未尝尽读《五经》《四书》,岂不读《论语》第一篇哉!人人“知学而时习之”,而圣学明矣。人人知为人孝弟,不作乱,而天下平矣。此圣贤之语,以福天下万世者,至深至大也。何藉乎道家之说哉。然而求之道家者,非也。其劝戒之意,则可取也。且《太上感应篇》犹为古道家之书,较之世俗所谓阴骘文之类诬妄而不通者,亦有间也。余故不辞而为之序,冀有因《读太上感应篇》进而求之《五经》《四书》者,则真可谓善也矣。[7] 陈澧认为《太上感应篇》乃道家之书,其劝善思想、感应之说,儒家《四书》《五经》本已具备。他肯定《太上感应篇》,乃是该书劝善思想与儒家有相通之处,勉为作序,也是希望世人能够通过该书而关注儒家《四书》《五经》。此篇序文,鲜明地体现了陈澧崇儒的思想立场,可以称为“以经观子”。《读书记》凡二十五卷,《诸子书》为第十二卷。《诸子书》对其他周秦诸子的批评基本是沿着“以经观子”的思路所展开。《诸子书》以论《荀子》为开篇,曰: 韩昌黎《进学解》,称孟、荀二儒“吐辞为经”,谢金圃《荀子·序》,云小戴所传《三年问》,全出《礼论》篇;《乐记》、《乡饮酒义》所引,俱出《乐论》篇;《聘义》子贡贵玉贱珉,亦与《德行》篇大同。大戴所传《礼三本》篇;亦岀《礼论》篇;《劝学》篇即《荀子》首篇,而以《宥坐》篇“未见大水”一则附之;《哀公问》五义出《哀公》篇之首,则知荀子所著,载在二戴《记》者尚多。澧谓此“吐辞为经”之证也。《文心雕龙·诸子篇》云:“其纯粹者入矩,三年问丧,写乎荀子之书,此纯粹之类也。”昌黎《读荀子》则云:“时若不醇粹”。刘彦和论《礼记》所取诸篇,昌黎总论之,言各有当也。[8] 韩愈《进学解》言“昔者孟轲好辩,孔道以明,辙环天下,卒老于行;荀卿守正,大论是弘,逃谗于楚,废死兰陵。是二儒者,吐辞为经,举足为法,绝类离伦,优入圣域,其遇于世何如也?”[9]韩氏之意谓孟、荀能够弘扬孔子之道,故其言多与六经相合,因而能从容达到圣人境界,可为后世取法。文中提到的谢墉乃乾嘉时期的考据学者之一,谢与友人卢文弨同校《荀子》,成《荀子杨谅注校附校勘补遗》,为乾嘉时期“以子证经”的风气下的产物。谢在为此作了一篇《序》文,谢氏认为《荀子》一书思想多与《礼记》相为表里[10]。荀子虽为战国末期继孟子之后的大儒,《荀子》《孟子》二书在宋代以前一直属于子部儒家类,并未列入经部,至宋明儒学兴起之后,孟子性善说成为宋明儒学的一大关键,《孟子》也由子而升经,而《荀子》因“性恶说”而遭到学者排斥,仍归子部。陈澧论学颇为推重孟子,《东塾读书记》有论“孟子”一卷,对孟子之学极为推崇,尤服膺性善说[11],因而对《荀子·非十二子》非议子思、孟子之言极为不满,其言: 《荀子》书开卷即曰:“学不可以已。青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。”然则所谓“学不可以已”者,欲求胜于前人耳。其《非十二子》,实攻子思、孟子。黄东发云:“欲排二子而去之,以自继孔子之传也。”[12] 又言: 据此,则当时儒者,皆深信子思、孟子得孔子之传矣,尚可排而去之乎?后来王子雍之于郑康成,陆子静之于朱晦菴,又从而效之。夫亦可以不必矣。陆子静诋有子、子贡、子夏诸贤,亦似效荀子也。[13] 陈澧虽对荀子排斥思孟学派不满,但其引用刘勰“其纯粹者入矩”、韩愈“吐辞为经”之言,无疑亦肯定《荀子》之思想与《礼记》等儒家经典互相发明的事实,这很能代表陈澧“以经观子”的思想,即诸子虽不尽同如孔、孟儒家思想,但其嘉言懿行可与孔孟之经相为表里。相比于其他诸子,陈澧对荀子的批评是相对比较温和的,《读书记》未钞录有《荀子》,乃是“不钞《荀子》者,以其醇粹者多,钞之不胜钞。但当如韩昌黎所云削其不合者,以附于圣人之籍耳”[14]。又言:“陆清献公云:今之读《战国策》者多,亦曾以孟子之道权衡之乎?余惧其毒之中于人也。故指示其得失,使学者哜其味而不中其毒。’澧谓诸子之书皆有毒,安得如清献者尽去其毒使不中于人则善矣。”[15]其尊儒观念之深可见一斑。 又如论《管子》之书曰: 管子之书,《史记》采入列传者,曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固,四维不张,国乃灭亡”。此最精醇之语,其余则甚驳杂。其言曰:惠者,民之仇雠也;法者,民之父母也。……如此类者,法家之语。……《管子》书所用权术,后世多不可用。或其事由于虚造,或当时人心近古,可以欺之。后世人皆狡猾,不复可以此欺之矣。《通典·轻重篇》载其事,而自注云:凡问古人之书,盖欲发明新意,随时制事,其道无穷,而况机权之术千变万化,若一二楷模,则同刻舟胶柱耳。[16] 《管子》一书,《汉志》入道家类,《隋书·经籍志》入法家类。该书内容较为驳杂,陈澧对此有所认识,认为该书包涵了儒家、法家、名家、道家、农家之语(后文有详论)。他认为《管子》多讲权谋之术,能够为世所用,乃在于当时人心近古,君主可以用之驭民,但随着后世百姓智识的提高,其术便难以施行,如果一味遵循,则是刻舟求剑、胶柱鼓瑟。他认为《管子》“仓廪实而知礼节”是该书“最精醇”之语,毫无疑问是因此言与儒家所重视的礼义廉耻等思想相契合,而这些则是儒家所提倡的万古不变之恒道。 又论申不害之学云: 申不害之书已亡,惟《群书治要》采其《大体篇》有云:“名者,天地之纲,圣人之符。张天地之纲,用圣人之符,则万物之情无所逃之矣。故善为主者,倚于愚,立于不盈,设于不敢,藏于无事,窜端匿疏。……”澧案:《群书治要》采此篇,盖取其稍醇正者。然“藏于无事,窜端匿疏”,已见其术矣。”……其所谓无为者,本于老子,因而欲使人主自专自祕,臣下莫得窥其旨。赵高说秦二世,所谓“天子称朕,固不闻声”,秦之亡,由此术也。刘向《别录》称其“尊君卑臣,崇上抑下”,此说则有利有病,观于汉魏以后可见也。[17] 陈澧认为《群书治要》采择申不害之言是因为其语醇正,与儒家纲常名教等思想相符。但申不害之学过于重视权谋之术,后为商鞅所继承,秦国因用此术而灭亡。其言无疑还是站在儒家的立场来论法家。又论韩非之学曰: 韩非之学,出于老子而流为惨刻者,其意以为先用严刑,使天下不敢犯,然后可以清静而治也。至暴秦严刑之后,汉初果以黄老致刑措矣。然秦以严刑而亡,汉以清静而治;严刑者近受其祸,清静者远受其福;韩非未见及此也。彼欲于其一身,先用严刑,后享清静,而不知已杀其身,已亡其国也。且秦虽严刑,而博浪之椎,兰池之盗,陈胜、吴广之揭竿而起,何尝畏严刑哉?况汉初虽云刑措,而游侠犯禁者纷纷而岀,严刑不可恃矣。清静亦何可恃乎?《老子》云:“民不畏死,奈何以死惧之!”惜乎!韩非之未解此也。[18] 又言: 韩非云:“仁者,谓其中心欣然爱人也。义者,君臣上下之争,父子贵贱之差也。……礼者,外节之所以喻内也。……”韩非此说,本以解老子“失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”,而其解仁、义、礼三字之义,则纯乎儒者之言,精䆳无匹,是其天资绝高。又其时去圣人未远,所闻仁、义、礼之说尚无差谬,而其文又足以达之,使其为儒者解孔子之言,必有可观者也。[19] 在陈澧看来,韩非天资绝高,去圣未远,其《解老》《喻老》等篇虽能够深识仁、义、礼之义,但是其学出老子,主张先严刑而后清净,最终流为惨刻。又论商鞅曰: 呜呼!《礼》《乐》《诗》《书》、仁、义,不必与论矣;若孝悌,则自有人类以来,未有不以为美者,而商鞅以为虱,以为必亡必削。非枭獍而为此言哉?亲亲尊尊之恩绝矣。车裂不足蔽其辜也。庄子云:“夫至仁尚矣,孝固不足以言之。”此其言孝意已轻之,犹不至如商鞅之甚也。[20] 陈澧认为商鞅不言仁义孝道,亲亲尊尊之恩绝,乃是枭獍之人,因车裂而死,乃是罪有应得。此亦是站在儒家立场说话,此言是否公允也颇值得商榷。又言: 自古帝王之法,至商鞅而变。其言曰:“苟可以强国,不法其故。苟可以利民,不循其礼。”尸佼著书,非先王之法,不循孔氏之术,商鞅师之也。《尸子》书已佚,观近人辑本,大约近于名家之说。如云:“以实覈名,百事皆成。”又云:“明分则不蔽,正名则不虚”是也。盖其悖谬之语尽佚矣,是则尸佼之幸也![21] 《汉书·艺文志》载《尸子》二十篇,相传为战国时人尸佼所著,后来亡佚。陈澧认为尸氏非先王之法,不依孔子之教,其悖谬之语亡佚是其幸运。又论墨子言: 孟子谓墨子“无父”,尝疑其太甚,读墨子书而知其实然也。《墨子》书云:“公孟子曰:‘三年之丧,学吾之慕父母。’子墨子曰:‘夫婴儿子之知,独慕父母而已。父母不可得也,然号而不止,此丌故何也?即愚之至也。然则儒者之知,岂有以贤于婴儿子哉?”此之谓无父。……澧谓墨翟称孔子不可易,是其是非之心,有几希之存。乃一闻驳诘之语,而遽为强辩,至以鸟鱼之愚比孔子,而自比禹、汤,其狂悖知此而极矣![22] 凡上种种皆是站在儒家的立场来论周秦诸子思想之得失。陈澧不仅对孔孟与诸子思想异同、源流作了详细的比较疏解,亦仿前人之意,抄撮诸子之书,其言: 《汉书·艺文志》云:“观九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。”《文心雕龙·诸子篇》云:“洽闻之士,宜撮纲要,览华而食实,弃邪而采正。”柳子厚《辩文子》云:“观其往往有可立者,又颇惜之。今刊去谬恶乱杂者,取其近是者。”权载之《进士策问》云:“九流百家,论著利病,有可以辅经术而施教化者,皆为别白书之。”《黄氏日钞·读家语》云:“千载而下,倘有任道者出,体任微言,阐扬奥旨,与庄周及诸子百家所传述,节而汇录之,其有功于圣门匪浅鲜矣。”澧案:《隋书·经籍志》、《唐书·艺文志》,梁庾仲容、沈约皆有子钞;《直斋书录解题》有司马温公《徽言》,温公手钞子书也;皆所谓“舍短取长”者也。澧读诸子书亦节而钞之于左。不钞《荀子》者,以其醇粹者多钞之不胜钞。但当如韩昌黎所云削其不合者,以附于圣人之籍耳。[23] 从此可见,陈澧诸子学思想受《汉志》以来的传统观念影响甚深。据《隋书·经籍志》所载,庾信、沈约分别撰有《子钞》,乃节录诸子之作,今已不存。据《直斋书录解题》解题所载,司马光曾撰《徽言》三卷,为司马光手抄诸子书。黄震《黄氏日钞》亦节录、品评诸子之言有合经义者,凡四卷。陈澧论学,对黄震颇为推崇,曾言:“《孟子》曰:‘观水有术,必观其澜。’观书有术,必提其要。读经史必须摘录,用《黄氏日抄》之法。此所谓提要钩玄也。”[24]“《黄氏日抄》:‘余苦多忘,凡读书必略记所见。’余亦如此。”[25]陈氏节录诸子之说的做法即效仿黄氏。陈澧认为诸子书之可取者曰: 《管子》语,《史记》已采入列传,其余尚多可取者。其言曰:“道之在天者日也,其在人者心也。”“日益之而患少者惟忠,日损之而患多者惟欲。”“先王之书,心之敬执也,而众人不知也,故有事事也,无事亦事也。”“思之思之,又重思之。思之而不通,鬼神将通之。非鬼神之力也,精气之极也。”[26] 《晏子春秋》可取者,曰:“为政患善恶之不分。”“羞问之君,不能保其身。”“君正臣从谓之顺,君僻臣从谓之逆。”[27] 《墨子》可取者,曰:“是故国有贤良之士众,则国家之治厚;贤良之士寡,则国家之治薄。”“自贵且智者为政乎愚且贱者,则治;自愚且贱者为政乎贵且智者,则乱。”“凡天下祸篡怨恨,其所以起者,以不爱生也。”[28] 《老子》可取者,曰:“天道无亲,常与善人。”“飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久而况于人乎?”“知人者智,自知者明,胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志,不失其所者久。死而不亡者寿。”[29] 除了以上四家外,他节录的诸子书还有《列子》《庄子》《商鞅书》《韩非子》《尹文子》《尸子》《吕氏春秋》凡十一家,从其所取诸子之言来看,基本上是与孔孟儒家治国、齐家、修身之道有所合者。他在节录《吕氏春秋》后的自注中说:“《吕氏春秋》多采古儒家之说,故可取者最多。古之儒家,多伟人名论,其书虽亡,其姓名虽湮没,而其言犹有存者,令人发思古之幽情耳。”[30]可见其节录诸子之言亦以儒家思想为旨归。屈原作品,刘歆《七略》归为“诗赋略”,不属于周秦诸子范围。而陈澧曰:“战国时儒家之书,存于今者鲜矣。澧以为屈原之文,虽诗赋家,其学则儒家也。《离骚》云:‘纷吾既有此内美兮,又重之以修能。’又云:‘汩吾若将不及兮,恐年岁之不吾与。’……有天资,有学力,而又及时自勉也。……杜子美称之曰:‘风流儒雅亦吾师’,真可谓儒雅矣,真可师矣。”[31]陈澧生平一以治经为志业,并常以之勉励门生学子,因而认为诸子学只是经学的附庸,如在《复戴子高书》中言:“近著《读书记》,多发明《孟子》,因而考杨、墨如何;欲知杨氏之学,故考索于《老子》《列子》。”[32]陈氏此言颇遵循乾嘉以来,由考经而进而入子史的为学路径。 陈澧除《读书记》节录诸子书外,今广东省立中山图书馆藏有陈澧的《东塾遗稿》。其中有《诸子近年日录》《诸子障川》《管子摘钞》《鬼谷子摘钞》《尸子择录》《尹文子择录》,另外还择录有《鬻子》《邓析子》《慎子》《老子》《晏子》《商子》《子华子》《公孙龙子》《鹖冠子》《抱朴子外篇》[33],又有《孔门儒家》《法言》《淮南精语》《中说》《商子择录》《商子膏盲》《颜氏家训书钞》《白虎通》[34]《荀子日录》《墨子日录》《墨子择录》[35]。其中《诸子障川》,汪宗衍先生《陈东塾先生著述考略》据其《备忘册》之自著书目,考订该书初题《诸子障川》,又言“《诸子障川》名目非是,障者遏而绝之,当改为《诸子附籍》”[36],陈澧引韩昌黎云:“削其不合者以附于圣人之籍,此诸子附籍之所由名也。”[37]今中山大学图书馆藏陈澧批校《昌黎先生文集》之《读荀子》末墨批云:“余尝抄诸子精醇之语为一编,欲取韩子语题曰《诸子附圣录》,又抄其不合者题曰《诸子膏盲》。”[38]陈澧撰述宗旨可见一斑。 这些稿本,作于《东塾读书记》成书之前,多为陈澧读书时随手摘录或札记,亦间有按语,不少条目后收入《东塾读书记》。从陈澧所摘录诸子之言或者按语,亦可见其诸子学旨趣,如其论“九流类”曰:“九流之学惟儒家耳,道、名、法、墨、纵横、阴阳皆宜废,杂家、小说置之不论之列,农家则其学已绝矣。” [39]如在《孔门儒家》曰:“六艺儒家所以独高九流二氏者,天长久地,万万年如此。有人类,必以经学、儒学治之,不然则人与禽兽同矣。故周、孔之书,万万年必不废也。”[40]又言:“儒家实能兼道、墨、名、法之所长,彼杂家者欲兼其长,适自成为杂而已,其识卑故也。”[41]又论魏晋以后诸子曰:“《颜氏家训·序致》:‘魏晋以来所著诸子,理重事复,递相模学,犹屋上驾屋,牀上施牀耳。’故余尝谓魏晋以后子书不必读也。”[42]可见从手稿到《东塾读书记》刊刻流行,陈澧的经子观念是前后一致的。 二、陈澧与张之洞旨趣相同的诸子学思想 儒家在先秦本是诸子之一,汉代之后,儒术独尊,成为功令之学,周秦诸子因而沦为儒学附庸,尠为儒家士人所关注。至清代亦是如此,如《四库全书总目·子部总序》云: 自六经以外立说者,皆子书也。其初亦相淆。自《七略》区而列之,名品乃定。其初亦相轧。自董仲舒别而白之,醇驳乃分。……儒家以外有兵家。有法家。有农家。……叙而次之,凡十四类。儒家尚矣。[43] 馆臣在这里对历史上的经子关系作了简明扼要地梳理,认为先秦六经与诸子混而为一,至汉代董仲舒、刘歆出,才“醇驳乃分”、“名品乃定”,而诸子之中,儒家诸子仍居首位。乾嘉时期的章学诚在《文史通义》中曰: 战国之文,其源皆出于六艺。何谓也?曰:道体无所不该,六艺足以尽之。诸子之为书,其持之有故而言之成理者,必有得于道体之一端,而后乃能恣肆其说,以成一家之言也。所谓一端者,无非六艺之所该,故推之而皆得其所本,非谓诸子果能服六艺之教而出辞必衷于是也。老子说本阴阳,庄、列寓言假象,《易》教也;邹衍侈言天地,关尹推衍五行,《书》教也;管、商法制,义存政典,《礼》教也;申、韩刑名,旨归赏罚,《春秋》教也。其他杨、墨、尹文之言,苏、张、孙、吴之术,辨其源委,挹其旨趣,九流之所分部,《七录》之所叙论,皆于物曲人官得其一致,而不自知为六典之遗也。[44] 章学诚认为周秦诸子思想无不包括于六艺之中,乃是“六典之遗”,六经的地位远远超过九流,其论仍不出汉代以来的经子传统观念。显然陈澧在经子关系的认识上仍然秉持着这一传统。而陈澧的诸子学思想在清代诸子学史上有什么特别的意义及影响呢? 张之洞是晚清一位极有影响力的人物,其“中学为体,西学为用”之主张在晚清的思想界产生重要影响。而张之洞对陈澧学术与为人颇为敬重,陈澧之学在晚清民国能够备受学界关注,与张之洞的有意推重关系匪浅。光绪五年(1879),陈澧七十寿辰,张之洞正任职京师,乃集楹联自京师寄赠曰:“栖迟养老,天下服德;锐精寝思,学者所宗。”[45]此乃集《后汉书》陈寔、陈元传之语而成。陈元是汉末著名士人,苍梧郡人(今广西梧州),学问精博,为学者所宗,少随父陈钦学习《左氏春秋》,因与范升争立《左氏春秋》而经史留名。陈寔汉末著名士人,为官有德,在汉末党锢之祸之中以气节著称,后致仕归乡居,屡征不应。张之洞此时虽未与陈澧晤面,却撰赠此联,对其学行颇为推崇,以人师、经师目之。而陈澧则答以篆书楹联曰:“万言笔语关文运,十载神交寄我心。”[46]此语对张氏这位未曾谋面的后学的学术表示了肯定。光绪十年(1884),张之洞督粤,陈澧已于光绪八年(1882)谢世,二人始终缘悭一面[47]。但陈澧与张之洞之间的学术交往对张之洞产生重要影响。张之洞总督两广、两湖时,创办广雅书院、两湖书院,陈澧弟子林国庚、梁鼎芬、马贞榆、于式枚皆应聘于二书院,其中梁鼎芬乃张之洞幕府之重要人员[48]。 光绪二十四年(1898)三月,张之洞《劝学篇》问世,分内、外两篇,“内篇务本,以正人心,外篇务通,以开风气”[49],其主要目的是“保国、保种、保教”[50],在当时思想界产生重大影响。而《劝学篇》在今天看来,著作权虽属张之洞,但众幕僚对于《劝学篇》的出台产生重要影响,其中陈澧弟子梁鼎芬此时正在张之洞的幕府[51],而最先将《劝学篇》刊布,也确为梁氏,对此,张之洞幕宾陈庆年曾致书缪荃孙言及此事道: 《劝学篇》之作,本为救正康党。康败以后,京都有某大臣谓是康梁之学,遂致誉康者引是书为同调,诋康者亦怪其说之合符,无识附和,不可究诘。由于词旨微婉,未加显斥,浅人不省,盲论滋多。南皮师因嘱庆年与陈叔伊衍、朱强甫克柔条件指明,再谋刊布。自节庵至沪,昌言于上海报馆,议论大转。《申报》及中外日报皆有《书后》之作,揭其宗旨。湘中《翼教从编》亦录数首,海内狂惑,亦可因是渐解。[52] 虽然无直接证据证明《劝学篇》出自梁鼎芬等人之手,但从《劝学篇》的内容看,陈澧《读书记》对《劝学篇》确实产生了较为深刻的影响,此与梁鼎芬不无关系。《劝学篇》本为勉励士子读书而作,对儒先言行学问多有推重,而陈澧乃受《劝学篇》推崇的为数不多的学者之一。《劝学篇》论读经曰: 五经总义,止读陈澧《东塾读书记》、王文简引之《经义述闻》,《说文》止读王筠《说文句读》。[53] 论如何读宋以后理学诸书曰: 理学,看学案。……惟读学案,可以兼考学行,甄综流派。黄梨洲《明儒学案》成于一手,宗旨明显而稍有门户习气。全谢山《宋元学案》成于补辑,选录较宽而议论持平,学术得失了然易见。两书甚繁,当以提要钩元之法读之,取其什之二即可。通此两书,其余理学家专书可缓矣。惟《朱子语类》原书甚多,学案所甄录者未能尽见朱子之全体真面,宜更釆录之。陈兰甫《东塾读书记》朱子一卷最善。[54] 又论“中学”言: 如资性平弱并此亦畏难者,则先读《近思录》、《东塾读书记》、《御批通鉴辑览》、《文献通考详节》,果能熟此四书,于中学亦有主宰矣。[55] 又论科举之弊,专列“《东塾读书记》引朱子论科举”一条: 《东塾读书记》引朱子论科举南宋时科举之弊,朱子论之者甚多,其言亦极痛切,今略举数条于此。[56] 由此可见《劝学篇》对陈澧《东塾读书记》之推重。《劝学篇》内篇中有“宗经”一篇。而颇为有趣的是,“宗经”篇不是从正面引导学人如何尊经,而是从反面立论,通过讨论周秦诸子思想的利弊得失来论证学习儒家经典之重要性。对于此篇宗旨,其在文末总结言:“道光以来,学人喜以纬书、佛书讲经学,光绪以来,学人尤喜治周秦诸子。其流弊恐有非好学诸君子所及料者,故为此说以规之。”[57]《劝学篇》崇经抑子观念可见一斑。又详论诸子曰: 衰周之季,道术分裂,诸子蜂起,判为九流十家。惟其意在偏胜,故析理尤精,而述情尤显。其中理之言,往往足以补经义,应世变,然皆有钓名侥利之心,故诡僻横恣,不合于大道者亦多矣。即如皇子贵衷,田子贵均,墨子贵兼,料子贵别,王廖贵先,儿良贵后,此不过如扁鹊适周则为老人医,适秦则为小儿医,聊以适时自售耳,岂其情哉?自汉武始屏斥百家,一以六艺之科为断。今欲通知学术流别,增益才智,针起瘖聋跛躄之陋儒,未尝不可兼读诸子,然当以经义权衡而节取之。刘向论《晏子春秋》曰:“文章可观,义理可法,合于六经之义。”斯可为读诸子之准绳矣。(汉书艺文志曰:“若能修六艺之术,观九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。”意与此同)盖圣人之道,大而能博,因材因时,言非一端,而要归于中正。故九流之精,皆圣学之所有也;九流之病,皆圣学之所黜也。诸子之驳杂,固不待言,兹举其最为害政、害事而施于今日必有实祸者。[58] 《劝学篇》虽然承认周秦诸子“析理尤精”,于儒家经义有所补,且有“应世变”之用,但所言所论多“钓名侥利之心,故诡僻横恣”,因而不合于大道者亦多矣”。九流百家之言皆为儒家“圣学之所有”,诸子之病“皆圣学之所黜也”,诸子书中有害政、害事之实祸。张氏认为欲知学术流别、增益才智,避陋儒之弊,诸子百家之书未尝不可兼读,但需要以“经义权衡而节取之”。又言:“诸子知取舍,可以证发经义者,及别出新理而不悖经义者取之,显悖孔、孟者弃之,说详《宗经》篇。”[59]详析《劝学篇》之论,与上文中陈澧“以经观子”而节取诸子之言的思想可谓如出一辙。在“宗经”篇中,张之洞对诸子百家皆有相关的品评,而其中许多看法也与陈澧《读书记·诸子书》相吻合。如《劝学篇》论管子思想曰: 《管子》谓惠者民之仇雠,法者民之父母。其书羼杂伪托最多,故兼有道、法、名、农、阴阳、纵横之说。[60] 《读书记》论管子思想曰: 凡所谓“忠臣者务明术”如此类者,法家语也。……“凡物载明来,圣人因而裁之”如此类者,名家之言也。……“虚无无行之谓道”……此则老子之说矣。……其《地员》篇则农家者流。《艺文志》农家之书无存者,于此可见其大略。盖一家之书,而有五家之学矣。[61] 对于《管子》一书的思想,陈澧与张之洞具体认识上虽有稍微的差异,但毫无疑问,均认为该书包含了其他派别的思想,二者大体可谓相同。 另外,春秋战国时期,诸子百家争鸣,而动荡激变的社会环境是诸子思想产生的根源。周秦诸子学说在很大程度上有“应世变”的现实关怀。陈澧对此有所认识,其言曰: 列子云:孔子曰:“曩吾修《诗》《书》,正礼乐,将以治天下、遗来世,非但修一身、治鲁国而已。而鲁之君臣,日失其序,仁义益衰,情性益薄。此道不行一国与当年,其如天下与来世矣。吾始知《诗》《书》礼乐无救于治乱,而未知所以革之。”此假托孔子之言不足与辩;但观其言,则凡道、墨、名、法诸家所以自为其学者,皆以为孔子之《诗》《书》《礼》《乐》无救于乱,而思所以革之也。此道、墨、名、法诸家之根源也。[62] 在陈澧看来,孔子修《诗》《书》,正《礼》《乐》是为了正天下,但孔子的思想主张在当时难以救世之乱,而诸子百家因而试图变革孔子之说以应世变。陈澧此言实隐含着一层意思,即道、墨、名、法诸家思想的根源于孔子。换言之,周秦诸子思想与儒家六艺相通,其要在于“治天下”。虽然如此,然诸子学术则各有优劣,其言: 诸子之学,皆欲以治天下,而杨朱之计最疏,墨翟之计最密。杨朱欲人不贪,然人贪则无如之何;老子欲人愚,然人诈则无如之何;商鞅、韩非皆欲人畏惧而自祸其身。墨翟“兼爱”、“非攻”,人来攻则我坚守。何以为守?蕃其人民,积其货财,精其器械,而又志在必死,则可以守矣。此墨翟之所长也。[63] 陈澧强调诸子学思想在“治天下”方面的价值,与晚清讲求“经世致用”的思潮兴起密不可分,如魏源等人试图将通经致用扩展至“通子致用”,曾国藩等理学家也注意到了周秦诸子在补充儒学“应世变”方面的价值[64]。显然,陈澧的认识与此相关。总而言之,对周秦诸子思想的认识上,陈澧《读书记》与张之洞《劝学篇》之间有一种或明或暗的联系,且二人之思想其实仍不脱汉代以后经子观念的窠臼。 晚清时期,乾嘉诸儒以史证经的风气在晚清仍有较大影响,如俞樾《诸子平议》、孙诒让《墨子闲诂》等仍延此路。俞樾《诸子平议序》中说:“圣人之道,具在于经,而周秦两汉诸子之书,亦各有所得,虽以申韩之刻薄,庄列之怪诞,要各本其心之所独得者而著之书,非如后人剽窃陈言,一唱百和也。且其书往往可以考证经义,不必称引其文,而古言古义,居然可见。”[65]又在《左祉文诸子补校序》中言:“余谓治经之道,其要有三:曰正句读,审字义,通古文假借,治诸子亦然。”[66]胡适《中国哲学史大纲》言:“清初的诸子学,不过是清初经学的一种附属品,一种参考书。不料后来学者越研究子书,越觉得子书有价值。……于是以前作经学附属品的诸子学,到此时代,竟成专门学,一般普通学者,崇拜子书,也往往过于儒书。岂但是‘附庸蔚为大国’,简直是‘婢作夫人’了。”[67]胡适此言大致概括了清代以来诸子学的发展趋势。可以说,在以子证经的学术背景下,周秦诸子纳入了学者的学术视野,推动了清代诸子学的发展。光绪元年(1875),张之洞任四川学政时,为引导士子读书,作《輶轩语》,也认识到了周秦诸子的重要性,但其思想仍不出“以子证经”一路,其言曰:“读子为通经,以经证子,汉王仲任已发此义。”[68]他认为读子对治经主要有三个方面的作用,“证佐事实”、“补群经讹文、佚文”、“兼通古训、古音韵”[69]。而在讲论读诸子方法时,张氏指出其要在于“读子宜求训诂看古注”[70],并进一步展开言: 诸子道术不同,体制各别,然读之亦有法。首在先求训诂,务使确实可解,切不可空论其文,臆度其理。(如俗本《庄子因》、《楚辞灯》、《管子评注》之类,最害事。)即如《庄子》寓言,谓其事多乌有耳,至其文字、名物,仍是凿凿可解,文从字顺。岂有著书传后,故令其语在可晓不可晓之间者乎?以经学家实事求是之法读子,其益无限。大抵天地间人情物理,下至猥琐纤末之事,经、史所不能尽者,子部无不有之。其趣妙处,较之经、史,尤易引人入胜。故不读子,不知瓦砾糠秕,无非至道。不读子,不知文章之面目变化百出,莫可端倪也。(今人学古文,以为古文。唐、宋巨公学诸子,以为古文,此古文家秘奥。)此其益人,又有在于表里经、史之外者矣。[71] 张之洞所言,综其大端有三:其一、读周秦诸子当如经学家实事求是之法,先明训诂,不可穿凿义理;其二、诸子亦包含有经史所不能尽的人情物理;其三、诸子文法变化多端,有益于修辞作文。但总体而言,张之洞思想仍不出清人之范围,即:诸子书仍然是经史之附庸。张之洞在《輶轩语》论乾嘉时诸子学言“以经学家实事求是之法读子”[72],可见早期张之洞诸子学思想仍不脱乾嘉旧途,但在《劝学篇》中又言:“乾嘉诸儒以诸子证经文音训之异同,尚未尽诸子之用”[73]。可见从《輶轩语》至《劝学篇》,张之洞诸子学思想有一个转变,但不是经子关系的转变,而是具体的治学方法的转变,《輶轩语》仍旧受考据影响较深,但在经子关系上,张之洞在作《輶轩语》论诸子曰:“至其义理虽不免偏驳,亦多有合于经义,可相发明,宜辨其真伪,别其瑕瑜,斯可矣”[74],此与《劝学篇》在经子关系上的认识是一致的,《劝学篇》只是更注重周秦诸子思想的致用性。 而在陈澧的治学过程中,乾嘉诸子学的成果也纳入了他的学术视野,在《读书记·诸子书》开篇即引用谢墉《新刊荀子序》即是明证。如对王鸣盛、卢文弨、毕沅之书的征引,则更加说明这一点。而乾嘉考据之风对陈澧学术仍有影响,如其《老子注》《公孙龙子注》则是沿此风气的产物,又如他在《苏爻山墨子刊误序》中言: 昔吾友邹特夫告余:《墨子》经上、经下二编有算法,此算书之最古者。余读之信然为之惊喜。特夫又言:《备城门》以下讹脱不可读,可惜也。此语忽忽二十年矣。今苏君爻山以所著《墨子刊误》见示,正讹字,改错简,涣然冰释,怡然理顺,而《备城门》以下尤详。墨子以善守称,《备城门》诸篇,乃其法也。此又兵书之最古者。墨子之书害道,而特夫、爻山乃能取其长,探其奥,真善读古书者。[75] 苏时学《墨子刊误》是晚清墨学的重要著作之一,早于孙诒让《墨子闲诂》,章太炎、梁启超等人颇为推重此书[76]。在此,陈澧依然坚持传统观念,认为《墨子》一书害道,但认可邹伯奇等人以西学来解释《墨子》,同时也认识到了文字校勘在诸子学研究中的重要性。但其《读书记·诸子书》则显然不限于此。这从《读书记》撰作的初衷可以看出,其注重的是考据与义理相结合,纠正乾嘉朴学之弊,而《读书记·诸子书》也当在这个意义上去理解。因而《读书记·诸子书》较之乾嘉诸老以及晚清孙诒让、俞樾的诸子学研究,陈澧更注重是诸子学的“治天下”的思想价值,但就其经子关系的观念上,仍不出传统以经观子的窠臼。 陈澧与张之洞在学术交往中,张之洞的《輶轩语》曾对陈澧产生较大影响,上文讲到张之洞曾赠陈澧寿联,陈澧在回赠张之洞的寿联的旁款时曾云:“孝达尊兄先生惠寄楹帖,其语过奖不敢当,书此奉酬。近年得读大著《輶轩语》,回忆庚午岁读浙闱策问,服膺至今十二年矣。己卯十月之望,陈澧兰甫并识。”[77]可见陈澧对张之洞这位后学的《輶轩语》早有关注。在张之洞作《輶轩语》之时,亦是陈澧撰作《读书记》之时,而陈澧《读书记·诸子书》在经子观念上,是否受此影响难以确论,但可以看出,张之洞诸子学思想与陈澧诸子学思想之间的相同之处,这当代表了当时一批学者的观念,并且,这恐怕也是张之洞如此推重陈澧学术的一个重要原因。 三、陈澧对章太炎诸子学思想的影响及其异同 太炎先生是晚清民国学术钜子,一生为学颇为自负,其在音韵、文字、训诂以及经史、诸子学、佛学研究方面皆有不凡之成就。从早年的《膏兰室札记》,到《诸子学略说》《齐物论释》《訄书》《检论》《国故论衡》,到晚年在国学会所讲《诸子学说》,讲论周秦诸子贯穿太炎生平始终。太炎早年学从俞樾,“少好周秦诸子,于老庄未得统要”[78],因而其早年诸子学撰著基本承袭俞樾考据一路,《膏兰室札记》即是代表作。但太炎先生并不满足于清代乾嘉以来的诸子学余风,曾自言:“盖学问以语言为本质,故音韵训诂,其管籥也;以真理为归宿,故周秦诸子,其堂奥也。”[79]又曾与弟子吴承仕言:“常念周秦哲理,吾辈发挥始尽,乃一大快。”[80]可见注重对周秦诸子的哲学发挥是太炎诸子学术的根本归宿,太炎因而也颇为自负。而陈澧《读书记》对章氏诸子学思想产生过重要影响。 《国故论衡》一书是太炎先生生平重要著述之一,颇为其所看重,他与其婿龚宝铨言:“夫成功者去,事所当然,今亦瞑目,无所吝恨;但以怀抱学术,教思无穷,其志不尽。所著数种,读《齐物论释》《文始》,千六百年未有等匹。《国故论衡》《新方言》《小学答问》三种,先正复生,非不能为也。”[81]1913至1916年间,太炎被袁世凯软禁于北京,1915年,其婿龚宝铨设法刊行《章氏全书》,章氏致信龚氏强调《国故论衡》的重要性言: 《国故论衡》原稿亦当取回存杭。此书之作,较陈澜甫《东塾读书记》过之十倍,必有知者,不烦自诩。[82] 太炎对陈澧学术颇不以为然,其在《检论·清儒》中曰:“晚有番禺陈澧,善治声律、《切韵》,为一家言。当惠、戴学衰,今文家又守章句,不调洽于他书,始鸠合汉、宋,为《通义》及《读书记》,以郑玄、朱熹遗说最多,故弃其大体绝异者,独取小小翕盍,以为比类。此犹揃豪于千马,必有其分刌色理同者。澧亦絮行,善教授,诸显贵务名者多张之。”[83]《訄书·清儒》之论与此相同[84],太炎之评价是否中肯另当别论。而太炎于其《国故论衡》虽自恃甚高,然仍将其与陈澧《读书记》作比较,亦可见《读书记》在其心中之分量。而《国故论衡》就其形式上说亦与《东塾读书记》相似。《国故论衡》分上、中、下三卷,上卷论小学,中卷论文学(乃传统“文学”观念,非仅现代学科体系下的文学观念),下卷论诸子学。而《东塾读书记》大致分为三个部分,一、通论儒家诸经(附小学);二、诸子书;三、学术史。章太炎学出俞樾,远绍乾嘉,故小学在其体系中有重要之地位。陈澧论学汉宋兼采,以义理为归,故义理之学占有较大之分量。但周秦诸子学皆被纳入二人的学术视野。较陈澧“排名法而尊《孟子》”的观念不同,《国故论衡》中《原学》《原道》《原儒》诸篇乃颇有推崇诸子而贬抑儒家之言,其《原名》颇为推重名家,而在《明见》篇中则言“九流皆言道”,“自纵横、阴阳以外,始征臧史至齐稷下,晚及韩子,莫不思凑单微,斟酌饱满”[85]。《辨性》对儒家“性善说”、告子“无善无恶”、荀子“性恶”进行分析,“性善说”宋明以来儒学思想的一大关键,章太炎对告子、荀子的肯定,无疑是对传统的一大颠覆,大大提高了周秦诸子的在学术界的地位。 钱穆论章太炎、梁启超、胡适等人的诸子学研究时曾言:“因举章炳麟《诸子学略说》、胡适《诸子不出于王官论》、梁启超《中国古代思想》诸篇所论,历家驳杂,其言足以矫时弊。然清儒尊孔崇经之风,实自三人之说而变。学术思想之途,因此而广。”[86]钱氏此言,正指出章太炎诸子学思想与陈澧等清儒之不同。对比陈澧与太炎的诸子学思想,可知二人相同的地方在于,不局限于清代乾嘉以来注重中对诸子文本的音韵、训诂与文字疏通,而是皆注意到了周秦诸子“应世变”的思想价值。但与章太炎不同的是,陈澧对诸子学的认识仍秉承传统观念,即以儒家传统经学立场来看待子学,因而对诸子学的取舍以是否合于孔孟儒家思想为重要原则。1914年,太炎又曾在《自述学术次第》时言: 若夫周秦九流,则眇尽事理之言,而中国所以守四千年之胙也,玄理深微,或以佛法,先正以邹鲁为衡,其弃置不道,抑无足怪。乃如庄周《天运》,终举巫咸。此即明宗教惑人所自始;惠施去尊之义,与名家所守相反;子华子迫生不若死之说,又可谓管乎人情矣。此皆人事之纪,政教所关,亦未有一时垂意者。汪容甫略推墨学,晚有陈兰甫始略次诸子异言,而粗末已甚。此皆学术缺陷之大端,顽鄙所以发愤。古文经说,得孙仲容出,多所推明。余所撰著,若《文始》《新方言》《齐物论释》及《国故论衡》中《明见》《原名》《辨性》诸篇,皆积年补订前人所未举,其他欲作《检论》明之。[87] 太炎认为周秦九流之言,少关事理,而中国文化源远流长,儒、释、道三家功不可没,但先辈学者多以儒家衡量释、道,因此对其学说多弃置不道。但他接着指出,《庄子·天运》已明宗教惑人之弊,惠施“去尊”,子华子“迫生不若死”之说事关人情政教,此即指出诸子九流有与儒家相通者,只是前辈学者多未留意于此。太炎接着指出清代自汪中开始略有发明墨学义理,至陈澧开始列举诸子与儒家思想之异同,但较为粗略,虽是学术(即认识到了诸子思想义理),但弊端亦大。汪中是乾嘉时期一位重要学者,他在批判儒家正统思想的同时,竭力提倡周秦诸子思想,其《荀卿子通论》及《墨子叙》及《墨子后叙》等文为荀子、墨子辩护,指出“荀卿之学,出于孔氏,而尤有功于诸经”[88],在清代思想史引起较大反响。太炎言陈澧“始次诸子异言”正指陈澧《读书记·诸子书》认识到了周秦诸子之说有不少与儒家思想相通之处。而太炎对汪中及陈澧皆持批评态度,太炎对汪氏的批判针对于汪氏虽认识到《墨子》一书的思想价值,但在经子关系上,仍然不出前人旧辙,并且引而不发[89];对陈澧诸子学批评的的原因在于陈澧在经子关系上则过分崇儒,过分坚守传统,认为此乃学术之弊端。而太炎认为儒家与周秦诸子当平等对待,并无高下之分,如其在与友人的信中曰:“大氐六艺诸子,当别其流,毋相纷糅,以侵官局”[90]。而这也表明太炎试图纠正清代以来的经子之争,也试图构建自己的诸子学思想体系,其“顽鄙所以发愤”之言正当如是观。 太炎的此种观点,在其著作及师友书信中屡有申说。如在《菿汉微言》中曾言:“精理诸子,信其不易。”[91]1911年,与弟子钱玄同言:“仆近思老、庄、荀、韩,真天民之秀,盖无一浮夸欺诞语。”[92]章太炎1910年曾给弟子钱玄同的信中讨论教育时言:“仆谓教育自从周、孔,研精仍有九流,其用各殊,弗容举一废一矣。”[93]1906年在《与友人论书》时言:“九流诸子,自名其家,无妨随义抑扬,以意取舍。若以疏证六经之作,而强相皮傅,以为调人,则只形其穿凿耳。”[94]1910年在《与王鹤鸣书》中又言:“仆以九流著于周、秦,凡为学者,非独八儒而已。”[95]而从1899年左右成书的《訄书》初定本,1904年左右的《訄书》重定本中《订孔》《儒墨》《儒法》《儒道》《儒侠》《儒兵》等文,再到1915年重新修订的《检论》中的《订孔》《道术》《道微》《原墨》《原法》《儒侠》《本兵》等篇不无有意贬低孔子及儒家,认为孔子仅为“古之良史”,在《儒道》篇中言:“儒家之术,盗之不过为新莽;而盗道家之术者,则不失为田常、汉高祖。”[96]其在《原学》中言:“视天之郁苍苍,立学术者无所因,各因地齐、政俗、材性发舒,而名一家。”[97]在太炎看来,周秦诸子本无优劣,在知识的本质上是相通的,儒学不是知识的全体,儒家与诸子在知识论上拥有合法性与独立性[98]。 太炎先生诸子学研究是近代诸子学由朴学向义理转向中的重要一环,而从陈澧对太炎的影响来看,陈澧的诸子学思想虽不出“以经观子”的传统窠臼,但是其开始关注周秦诸子学的思想价值,纠正乾嘉以来的“以子证经”的治学取向,对章太炎注重发明诸子学的玄理有着重要影响。但陈澧严格的“以经观子”的学术立场则为章太炎所批评,太炎因而有意与之立异,正如太炎弟子黄侃在《序国故论衡》中言太炎诸子学曰:“于诸子之业,则见古人之大体,而不专于邹鲁;识刑名之取舍,而无间于儒墨。”[99]此可谓一语道毕太炎诸子学思想之特色与旨趣。

结 语 清代考证学大盛,始焉借子证经,既乃离经治子。校勘训释,日益明备,自得西学相印证,义理之焕然明者尤多[100]。晚清以来,儒学式微,面对社会的激烈变化,应对乏力,进而学者将注意力转向于挖掘周秦诸子“应世变”的意义。有学者总结近代诸子学“义理转向”发生于1903年至1906年之间[101],而我们对陈澧的诸子学思想的考察以及接受史可知,在晚清时期,魏源、曾国藩、陈澧、张之洞等传统儒家学者早已确然认识到周秦诸子之书在补充儒家“应世变”的思想价值,已然不再是乾嘉时期的“以子证经”之旧辙,但他们仍然摆脱不了汉代以来以经观子的历史包袱。而至晚清革命思想兴起,经学逐渐瓦解,经章太炎、梁启超、胡适等人的提倡,诸子学才彻底摆脱了经学附庸,形成“先秦诸子之学,近数十年来,研究者大盛”[102]的局面。而在这一过程中,陈澧的诸子学思想可能或者确然对张之洞、章太炎等人的诸子学思想发生过影响,而张、章二人在晚清民国思想界、学术界的影响之大,自不赘言,因而对陈澧的诸子学思想的考察,可以概见晚清诸子学学术之流变。 从陈澧个人学术思想来看,其“以经观子”的思想虽体现了他严守儒家传统“黜名法而尊孟子”价值取向,但在治学的路数及追求上,已然异于乾嘉诸老,也异于同时期以治诸子学闻名的俞樾、孙诒让等江浙学人,体现出鲜明的经世致用倾向。并且就诸子学思想看,也确实体现陈澧学术中融考据与义理于一途,以义理为归的学术宗旨,而此“义理”的价值在于经世致用。钱穆在《中国近三百年学术史》中认为陈澧是清代乾嘉汉学与民国学术之间的一个过渡性学者,不惟是经学方面,从其周秦诸子思想看,也确实印证了钱氏的认识。 (原文刊于《传统中国研究集刊》第23辑,2020年12月) 注释 本文系中央高校基本科研业务费-青年教师培育专项“陈澧学术思想研究(19wkpy110)”阶段性成果。 [1]徐世昌辑《晚晴簃诗汇》卷一百三十七,《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第1632册,第204页。《清史列传·儒林传》言:“晚年寻求大义及经学源流正变得失所在而论赞之,外及九流诸子、两汉以后学术,为《东塾读书记》。”王锺翰点校《清史列传》卷六十九《儒林传下二》,中华书局1987年版,第18册,第5637页。 [2]陈澧弟子文廷式曾言:“光绪甲午朝考,诸贡士卷中有明引《东塾读书记》者,阅卷大臣拟籖出,翁叔平师云:‘上案头方置此书,日加披览,可无籖也。’师殁十余年而书邀御览,亦可谓稽古之至荣矣。”又言其师读书曰:“师终身读书,必端坐,藏书五万卷,丹黄几遍,晚年复读《二十四史》,加朱点勘,至《元史》未卒业而卒。”文廷式《纯常子枝语》卷二,《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第1165册,第25页。 [3]李绪柏《陈澧与汉宋调和》,《南开学报》2005年第6期。张循《道术将为天下裂——清中叶“汉宋之争”的一个思想史研究》,广西师范大学出版社2017年版,第167-207页。 [4]《东塾读书记》初名《学思录》。黄国声主编《陈澧集》,上海古籍出版社2008年版,第2册,第758页。 [5]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第761页。 [6]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第167页。 [7]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第119—120页。 [8]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第238页。 [9]韩愈著,刘真伦、岳珍校注《韩愈文集汇校集注》,中华书局2017年版,第1册,第148页。 [10]荀况著,杨谅注,卢文弨、谢墉校《荀子附校勘补遗》,《丛书集成新编》,台湾新文丰出版公司1984年影印版,第18册,第392页。 [11]陈澧曾在《自述》中言:“尤好读《孟子》,以为《孟子》所谓性善者,人性皆有善,荀、杨辈皆未知也。”黄国声主编《陈澧集》,第2册,第10页。陈澧还撰有《别本孟子注》二卷、《孟子注》二卷,皆为稿本,今未得见,清末民国藏书家伦明所撰提要载:“矢志晚年熟读《孟子》”,又载:“晚年之学,直趋《孟子》七篇。”参见中国科学院图书馆整理《续修四库全书总目提要》,中华书局1993年版,第930—931页。 [12]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第238页。 [13]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第239页。 [14]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第254页。 [15]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第120页。 [16]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第231—232页。 [17]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第245—246页。 [18]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第248—249页。 [19]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第249—250页。 [20]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第247页。 [21]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第247页。 [22]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第240—241页。 [23]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第253—254页。 [24]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第385页。 [25]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第385页。 [26]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第254页。 [27]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第255页。 [28]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第256页。 [29]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第257页。 [30]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第263页。 [31]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第230页。 [32]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第166页。 [33]以上数种,参见陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,广东人民出版社2009年版,第81、82册。 [34]以上数种,参见陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,第69册。 [35]以上数种,参见陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,第85册。 [36]汪宗衍《陈东塾(澧)先生年谱》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊第一编》,第763册,台湾文海出版社1972年版,第132页。 [37]汪宗衍《陈东塾(澧)先生年谱》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊第一编》,第763册,第133页。 [38]黄国声、李福标著《陈澧先生年谱》,广东人民出版社2014年版,第324页。 [39]陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,第69册,第270页。 [40]陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,第69册,第31页。 [41]陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,第69册,第32页。 [42]陈澧《东塾遗稿》,桑兵主编《清代稿钞本续编》,第69册,第220页。 [43]永瑢等撰《四库全书总目》卷九十一,中华书局1965年版,上册,第769页。 [44]章学诚撰,吕思勉评,李永圻、张耕华导读整理《文史通义·诗教上》,上海世纪出版集团2008年版,第19页。 [45] 黄国声主编《陈澧集》,第1册,第526—527页。 [46]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第526页。 [47]张之洞《忆岭南草木》之《菊坡精舍朱槿》云:“乾嘉才斯盛,人耻不读书。后进弃心得,骋骛各殊涂。谁与端经术,通德在番禺。洸洸陈先生,深入五经郛。尽剗汉宋畛,兼握文笔珠。日日曳杖来,菊坡开精庐。晚学不得见,见此一丛朱。”此诗反映了张之洞对陈澧学术的推崇。(参见赵德馨等主编《张之洞全集》,武汉出版社2008年版,第12册,第157页。)光绪元年(1875)张之洞《创建尊敬书院记》:“诸生问曰:此可以祛不学之病矣。近世学者多生门户之弊,奈何?曰:学术有门径,学人无党援。汉学,学也,宋学,亦学也。经济、词章以下,皆学也,不必嗜甘而忌辛也。《輶轩语》言之已详。大要读书宗汉学,制行宗宋学。汉学岂无所失,然宗之则空疏蔑古之弊除矣。宋学非无所病,然宗之则可以寡过矣。至其所短,前人攻之,我心知之。学人贵通其论事理也。贵心安争之而于已无益,排之而究不能胜不如其已也。”张之洞作此文时与陈澧还未有交谊,但其汉宋调和的理念与陈澧的学术思想如合符契。参见(参见赵德馨等主编《张之洞全集》,第12册,第370页。) [48]陆胤《经古学统与经世诉求——张之洞创建广雅书院的学派背景》,《清史研究》,2013年第2期。 [49]趙德馨主編《張之洞全集》,第12冊,第157頁。 [50]趙德馨主編《張之洞全集》,第12冊,第159頁。 [51]陆胤《张之洞与近代国族“时空共同体”——从到癸卯学制》,《开放时代》,2017年第5期。张之洞先后任两广、两江、两湖总督,陈澧弟子梁鼎芬等皆为其重要幕僚。张督两广,聘梁氏主讲广雅书院,督两江,聘梁氏主讲锺山书院,督两湖,聘梁氏主讲两湖书院。光绪二十二年(1896),张之洞由两江总督调任两湖总督,梁鼎芬亦随之入鄂。光绪二十四年(1898)三月,张之洞《劝学篇》成,梁氏正在幕下,后张创办《正学报》,梁氏出任总理。参见吴天任《梁鼎芬年谱》,广东人民出版社2018年版,第127页。 [52]钱伯城、郭群一整理,顾廷龙校阅《艺风堂友朋书扎(下)》,上海人民出版社2018年版,第1195页。 [53]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第170页。 [54]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第171页。 [55]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第171页。 [56]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第182页。 [57]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第166页。 [58]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第175页。 [59]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第170页。 [60]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第165页。 [61]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第231页。 [62]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第251页。 [63]黄国声主编《陈澧集》,第2册,第238页。 [64]参见罗检秋《清代思想史上的诸子学》,《安徽史学》2015年第3期,第10—12页。 [65]俞樾《春在堂全书》,凤凰出版社2010年版,第2册,第1页。 [66]俞樾《春在堂全书》,第4册,第447页。 [67]胡适《中国哲学史大纲》,中州古籍出版社2016年版,第7页。 [68]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第202页。 [69]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第202页。 [70]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第202页。 [71]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第202页。 [72]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第202页。 [73]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第165页。 [74]赵德馨主编《张之洞全集》,第12册,第202页。 [75]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第119页。 [76]梁启超《清代学术概论》,商务印书馆2011年版,第279页。苏时学《墨子刊误》刊刻与同治六年(1867),而俞樾《墨子平议》刊刻于同治九年(1870),孙诒让《墨子闲诂》刊刻于光绪二十一年(1895)。 [77]黄国声主编《陈澧集》,第1册,第526页。 [78]章太炎《太炎文录补编(下)》,《章太炎全集》,第11册,上海人民出版社2018年版,第495页。 [79]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第328页。 [80]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第400页。 [81]章太炎《书信集(下)》,《章太炎全集》,第12册,第746页。 [82]章太炎《书信集(下)》,《章太炎全集》,第13册,第755页。 [83]章太炎《检论》,《章太炎全集》,第3册,第486页。 [84]章太炎《訄书重订本》》,《章太炎全集》,第3册,第158页。 [85]章太炎《国故论衡校定本》,《章太炎全集》,第5册,第305—306页。 [86]钱穆《国学概论》,《钱宾四先生全集》,联经出版事业股份有限公司1998年版,第1册,第367页。 [87]章太炎《太炎文录·自述为学次第》《章太炎全集》,第11册,第494页。 [88]参见汪中《述学补遗》,《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第1465册,第415—419页。 [89]汪中在《墨子序》及《墨子后序》中虽肯定墨子的价值,但还是以儒家思想来衡量墨家,而且引而未发,未及详论。如在《墨子序》中曰:“《亲士》《修身》二篇,其言淳实,与曾子《立事》相表里,为七十子后学者所述。”参见汪中《述学内篇》卷三,《续修四库全书》,第1465册,第401—402页。如罗检秋指出,汪中虽认为诸子平等争鸣,各有价值,冲击了当时独尊儒学的观念,在当时正统学术压力下,汲取诸子思想资源有限,此种认识是不错的。参见罗检秋《清代思想史上的诸子学》,《安徽史学》2015年第3期,第10页。 [90]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第398页。 [91]章太炎《菿汉微言》,《章太炎全集》,第7册,第50页。 [92]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第208页。 [93]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第180页。 [94]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第232页。 [95]章太炎《书信集(上)》,《章太炎全集》,第12册,第237页。 [96]章太炎《訄书重订本》,《章太炎全集》,第3册,第131页。 [97]章太炎《訄书重订本》,《章太炎全集》,第3册,第131页。 [98]参见黄燕强《章太炎论经子关系》,《诸子学刊》第十一辑,上海古籍出版社2014年版,第377页。 [99]黄侃《序国故论衡》,邓实、黄节主编《国粹学报》1910年第4号。该文中华书局2016年版《黄季刚诗文集》未有收录。 [100]吕思勉《先秦学术概论》,中国人民大学出版社2011年版,第18页。 [101]黄燕强《由朴学转向义理—章太炎诸子学思想演变的考察》,《诸子学刊》第十六辑,上海古籍出版社2018年版,第217—218页。 [102]吕思勉《先秦学术概论》,第18页。 (编辑:郝学智) (审核:赖区平)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】