| 小学语文部编教材先“识字”不先“学拼音”的真相,今天总算知道了! | 您所在的位置:网站首页 › 腰椎压缩性骨折鉴别诊断 › 小学语文部编教材先“识字”不先“学拼音”的真相,今天总算知道了! |

小学语文部编教材先“识字”不先“学拼音”的真相,今天总算知道了!

|

在福州使用部编版的两度春秋里,其中最引人关注的,莫过于“大换血”的小学语文教科书,不仅书本“大了一圈”,传统文化的篇目也大大增加,小学6个年级的古诗文总数比原有人教版增加了55篇,增幅达80%,而且古诗文的文体也更趋多样化。 这套明显加重了传统文化分量的部编教科书,老师是如何适应的?教科书使用一年,家长有何感受,学生接受情况如何? 今天本君想和大家谈一谈这些变化,以及变化背后的深意。 回顾新教材的变化

从这份小学一年级使用的新版部编语文教科书的目录上,我们可以发现,小学语文第一课从原先的“先学拼音”改为“先学汉字”。 打开教材,在开篇的《我上学了》之后,第一单元就是“识字”。单元共安排五课,所识字的内容分别为:天、地、人、你、我、他、金、木、水、火、土、口、耳、目、手、日、月、水、火、石、田、禾、苗、虫、云、山、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、上、下。之后的第二单元,开始学习汉语拼音。

改版之初,家长观点 家长吴女士 这样不是变成还没学走路,就先学跑步吗? 家长赵先生 先识字后学拼音,符合“左脑”开发模式。希望这次“改版”,不是一阵风而过,而是真实的。

家长陈女士 教科书进行适当的调整很正常,现在用的教科书和我们以前用的一定是不一样的,只要这些调整不会对孩子学习拼音、汉字造成影响就好。

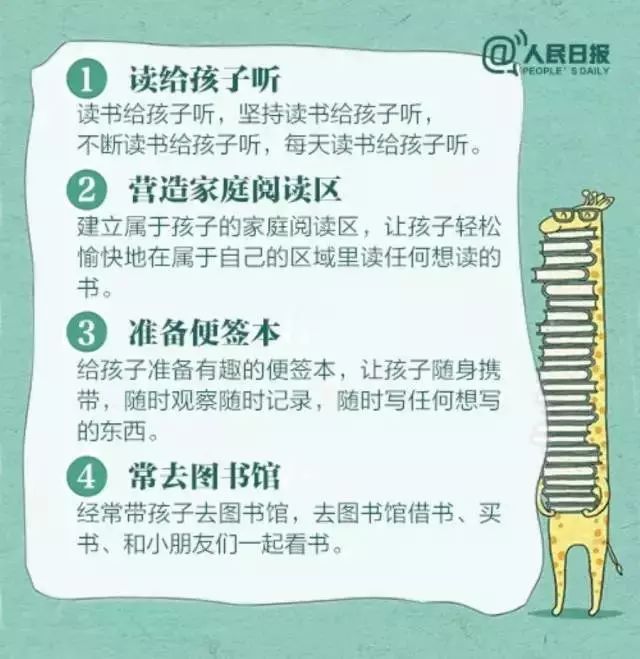

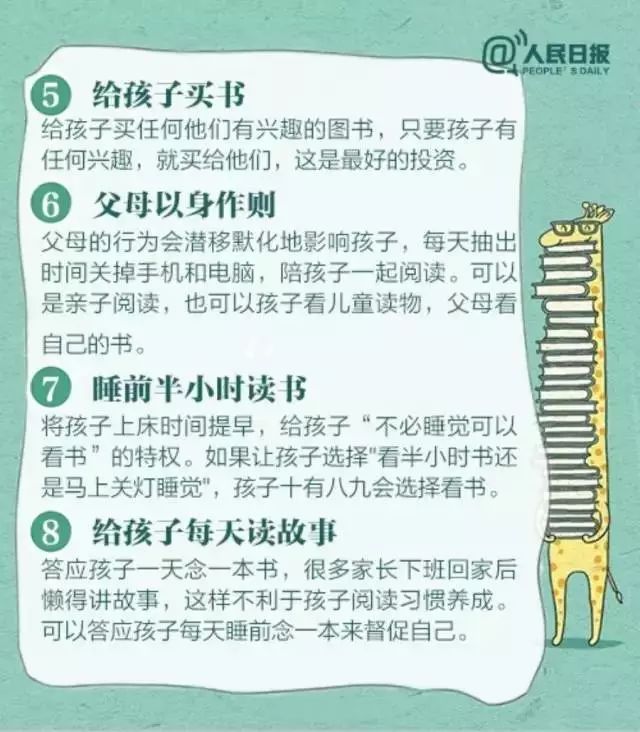

改版之后,孩子反应 基于这样的变化,2016年9月,福州新闻网记者曾做过一次调查,结果显示还是有少部分学生被第一课中的“天、地、人”几个字难到。不过时隔一年,去年回访时发现,那些已经一年级毕业的学生基本已经适应了部编教科书,纷纷表示“语文不难”! 改版背后的真相?! 深入研读教材,体察编撰者意图,我们发现:部编本的这一设计并不是简单的顺序更换。一年级上册的整体编撰体系是:先认识几个简单的独体字;再学拼音;之后进入阅读版块;之后又是识字;之后是阅读。这一编撰序列有着更为深刻的用意。 倘若仅仅是简单调整顺序,那么有两个问题是难以得到合适的解答,绕不开,说不通。 其一,既然先识字,识字单元为什么要分离。第四单元依然是“识字”,按理说应该紧跟第一单元之后,彻底做到“先识字”。而教材却在第一单元后安插了“拼音”与“课文”两个单元才再次出现“识字”。这样的间断,是不利于识字教学版块的完整性。 其二,同样是识字,第一单元所识的字并不太需要动用到所谓的“识记”方法,或者说是不太仰仗“教学施与”。第一单元中出现的字,基本能做到“不识已识”。小孩入学前,结合生活,已经多次接触这些字,甚至已经能在各种形式的表达中使用这些字。不存在“零起点”教学。 所以,这一单元中,除了《对韵歌》和《金木水火土》之外,都是“就字识字”或者“借图识字”,教学目标纯粹。而第四单元的识字与之相比,有明显差异。例如第六课《画》,第七课《大小多少》,第八课《小书包》,第九课《日月明》,第十课《升国旗》,都是先读文,同时随文识字。很多时候教师操作,分不清是“读文”重要,还是“识字”为大。 可见,先于汉语拼音的“识字”单元,并不是简单的“前置”,不是各种版本解读中说的为“降低难度”而做出顺序调整。这一改变背后,有值得我们深度思考的地方。 福州老师们怎么看? 何捷老师 在福州教育研究院小教科语文教研员何捷老师看来,“先识字,再学拼音”这一设计,是对儿童学习规律的尊重。太多小孩反应“拼音难”。原先的儿童一入学就从学拼音开始,难在“外形陌生”,相对生活中常见的汉字,这样的造型是陌生的;难在“文化差异”,相对中华文化,拼音带有异域色彩;难在“表达习惯”,会说话起就是直接说话,如今要转到用拼音中的“两拼”“三拼”“直呼”等来表达,很不习惯。 何捷分析说,入学后集中拼音教学,还会让小孩以为“学拼音”就是目的,迷失了“为识字与读写而学”的方向,学了半天也不知道干什么用。如今从学习汉字入手,符合儿童认知的规律。汉字是熟悉的的,学习因熟悉而易于接受;汉字是有趣的,学习因趣味而充满活力;简单的汉字,学了就能认,就会写,就有用,学习因体验成功而更具动力。与长时间的学习拼音不同,每一天的学习都能够有所得,都有新收获,小孩从开始就有可能爱上学语文。 仇闽燕老师 “我市小学语文一年级教科书刚更换时,有人质疑让孩子先识字的编排、古诗文的增加会否增加孩子学习的难度”,对此,福州教育研究院教研中心副主任兼小教科主任仇闽燕表示,尽管新教科书发生了一些变化,这主要体现在广度上有所增加,但难度并没有提高,“我们不要低估孩子本身的能力,有时候他们的接受能力和想象力都超乎我们的想象”。 “今后,一年级古诗文教学的最好办法就是反复诵读,读得滚瓜烂熟,不需要进行过多的阐释。”仇闽燕透露,从目前部分小学老师反馈的情况看,学生们普遍都很喜欢新教科书,对书中的很多故事也都很感兴趣,不少家长对新书的使用持支持态度。“语文本身就是文化的载体,新书回归传统文化是非常好的,这也更符合语文教育的目的。”仇闽燕认为,这种转换更利于小学生自然顺畅地适应学习生活。 张依芳老师 福州市闽侯县甘蔗小学学区副书记、小学语文特级老师张依芳说,新教科书增加了“和大人一起读”栏目,倡导孩子跟父母、老师一起读充满童趣的故事、童谣、寓言、科普小品文等,鼓励运用朗读、讲读、对话表演等多种方式,从小培养学生阅读的兴趣,养成良好的阅读习惯。 将亲子阅读编入教科书,让家长参与到其中来,张依芳对此表示认同。她说:“学生读书兴趣的培养不能光靠学校,家庭的介入也很重要:从幼儿园阶段以听故事为主,过渡到小学阶段的纸质阅读,在幼小衔接阶段,家长们要少看电视,少看微信,多和孩子一起读书,持之以恒地定时亲子阅读对培养孩子的阅读习惯、激发阅读兴趣十分重要。从新教科书的编排上看,将课外阅读纳入教学内容,不仅有利于培养孩子良好的阅读习惯,还能创设良好的家庭阅读氛围,有利于推动全民阅读的开展。” 但这一栏目能否达到预期效果,取决于家长的重视程度和阅读素养,张依芳表示,受过良好教育、主动性强的家长即使没有人要求,自己也会主动去做这些,但新教科书有了这样的安排后,家长的重视程度会更高一些,执行的效果可能也会更强一些。 如何更有效地陪伴孩子阅读?

werwer 随手投个票 完 素材来源:福州新闻网、何捷老师的教学世界 整理发布:@学大君 ////////// 有话问老师返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】