| 关于硗碛藏乡的“前世今生”,来听听村里人怎么说 | 您所在的位置:网站首页 › 肥硗的意思 › 关于硗碛藏乡的“前世今生”,来听听村里人怎么说 |

关于硗碛藏乡的“前世今生”,来听听村里人怎么说

|

片尾有彩蛋,建议戴上耳机观影 一曲悠扬婉转的锅庄舞 曾经可以跳个通宵不重样 现在没有多少年轻人会跳了 一首多声部的浅吟低唱 曾唱尽人生中最重要的时刻 年轻人已经记不得唱词 火塘边的牦牛毛经过千万次交织 姑娘们才能得到一条美丽的腰带 但使用十字绣让一切变得简单 改变的远不止这些 注:硗碛锅庄,一种当地传统歌舞;硗碛多声部民歌,2008年进入第一批国家非物质文化遗产扩展名录。传统的节日盛会,立房盖瓦,婚丧嫁娶,丰收打麦都离不开民歌和锅庄舞。

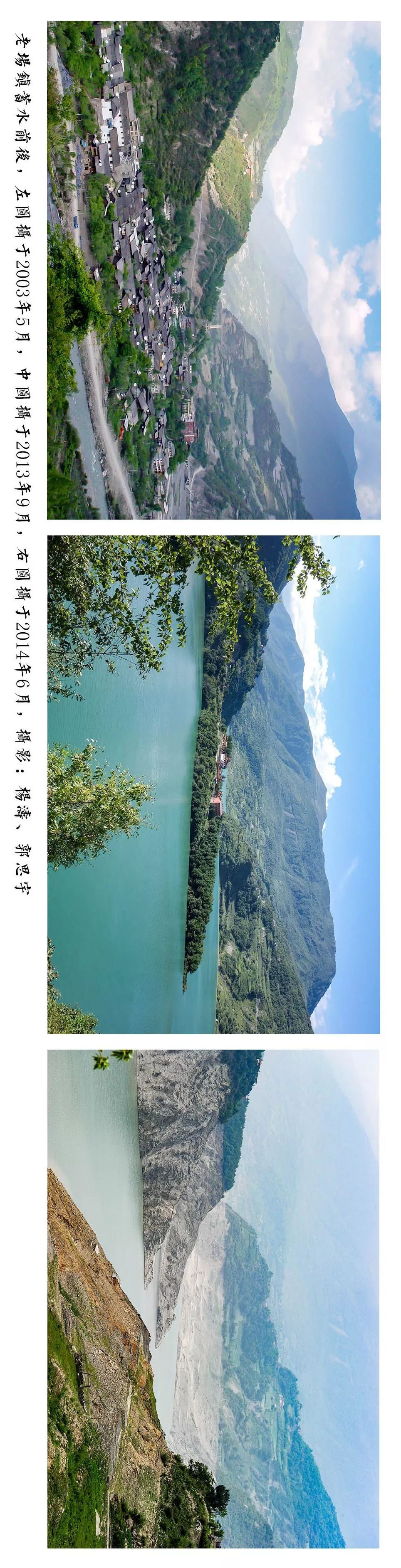

2004年冬,硗碛一处传统民居窗户开口小,有利于防风保暖 摄影:杨涛 缘起 受益于腾讯“99公益日”活动 2017年9月 代强、杨涛和郭思宇筹集到了一笔资金 用于拍摄雅安硗碛藏族乡的口述史纪录片 这是去年我们刚开始拍这部片子的一篇手记: 对硗碛的关注不止于此 代强、杨涛和郭思宇分别在不同时段 从不同角度记录了这一地区的变化 供职于雅安市博物馆的代强老师 上世纪80年代就曾经徒步翻越夹金山 留下了那个年代珍贵的黑白照片 他又在2003年期间 参与了在硗碛进行的文物发掘工作 工作之余也拍摄了大量照片 媒体摄影师杨涛则从2003年 对硗碛阿泰一家进行长期跟踪拍摄 而郭思宇从2011年开始 常因为工作前往这里 记录下了此后不同年份和季节的影像 以当地人的讲述为主 用视频的形式展现村庄变迁 一直是他们三个人的愿望

2003年夏,水库修建前的硗碛传统村落。 摄影:代强 为什么是硗碛 硗碛藏族乡所在的雅安市宝兴县 因为首次科学意义上发现大熊猫而闻名 1869年 法国传教士兼生物学家阿尔芒·戴维 在这里发现和命名了大熊猫 并向世界介绍了这种神奇的动物 1949年以来 宝兴先后向国家提供活体大熊猫123只 其中17只作为国礼送到了国外 宝兴硗碛藏族乡是距离成都最近的藏乡 也是藏、羌、汉等多民族交汇的地方 这里的藏族村民占95%属嘉绒藏族 无文字 从文化上看 硗碛乡东邻藏彝走廊 也是藏彝走廊内部与成都平原文化接触较早 关系最为密切的区域 同时又承担着沟通南北文化来往的通道功能 2003年 一座水库在硗碛开建 受水库蓄水影响 很多村民搬到了更高海拔的地方居住 过去位于整个硗碛中心位置 最热闹和繁华的老街 当地人习惯称的“老场镇” 也搬到了几公里外一条山沟的斜坡上 搬迁后的新居提升了当地村民的居住环境 给他们带来了新的就业机会 另一方面 村落之间物理距离上的疏远 也让之前相对封闭和紧密联系的社区关系发生了变化 以下几张图请横屏观看

关于硗碛的详细故事,请看这篇文章: 把硗碛作为他们的拍摄地 不仅是因为他们对这里有深厚的感情 更因为它在历史演化过程中 形成的多元文化 而这样的文化在时代变迁中 当地村民又是如何面对的呢 他们的行动 他们深知,宏大历史背后 唯有众多个体视角的加入 叙事才有温度 故事才会多彩 经过3次前期访点和团队讨论 2018年农历大年初九 我们的拍摄开拍了 6次集中拍摄 行程3000多公里 20多个小时的视频素材 装满了400多G的硬盘空间 然后是漫长的资料整理 同期声翻译和剪辑工作 诚惶诚恐中 终于把这部片子熬出来了

代强、杨涛和郭思宇在工作中

为当地村民拍摄全家福

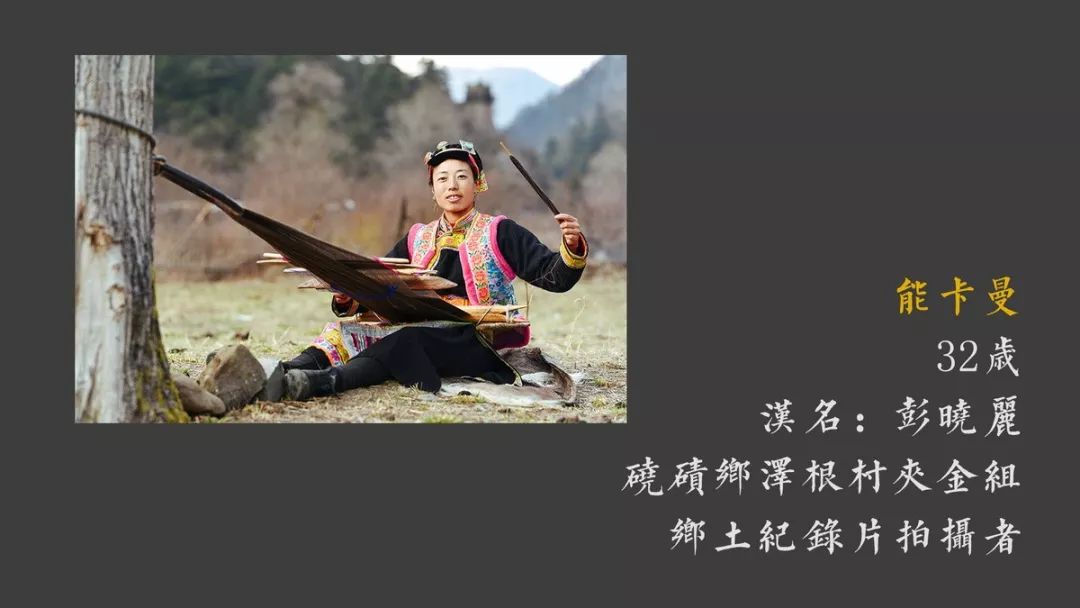

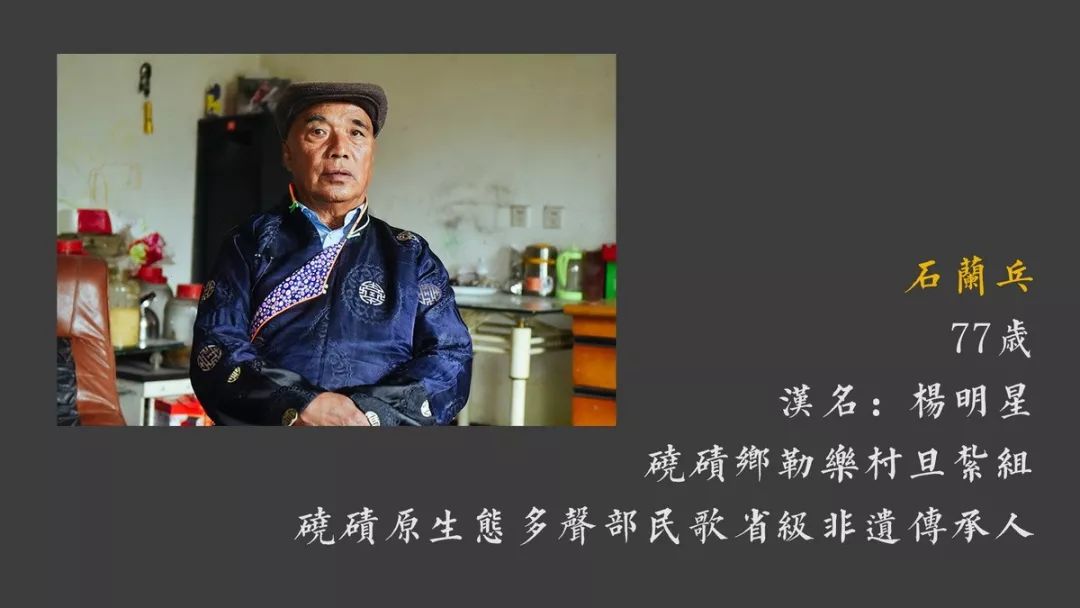

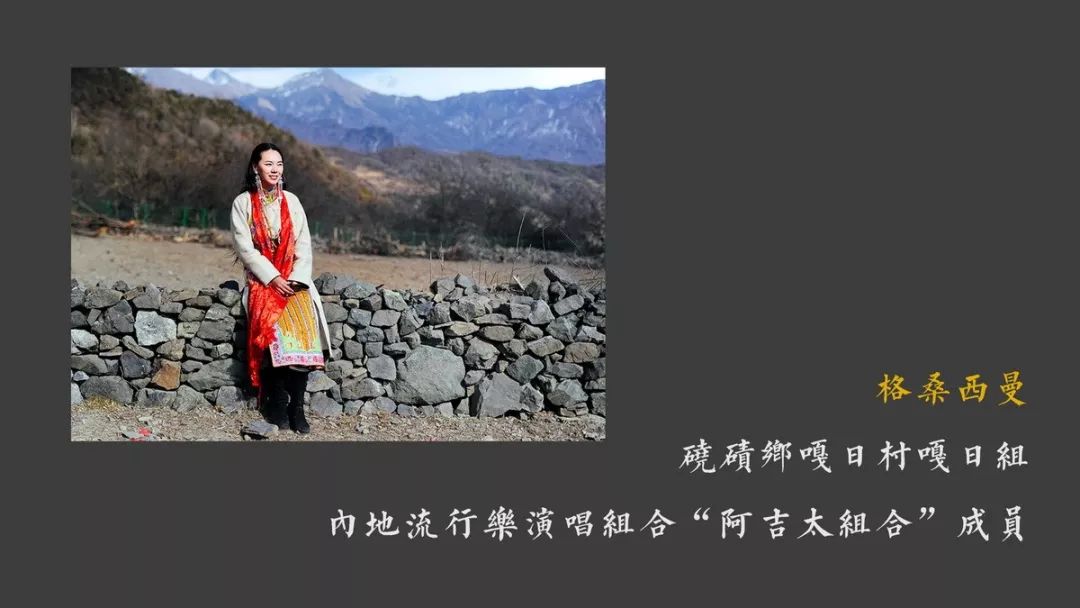

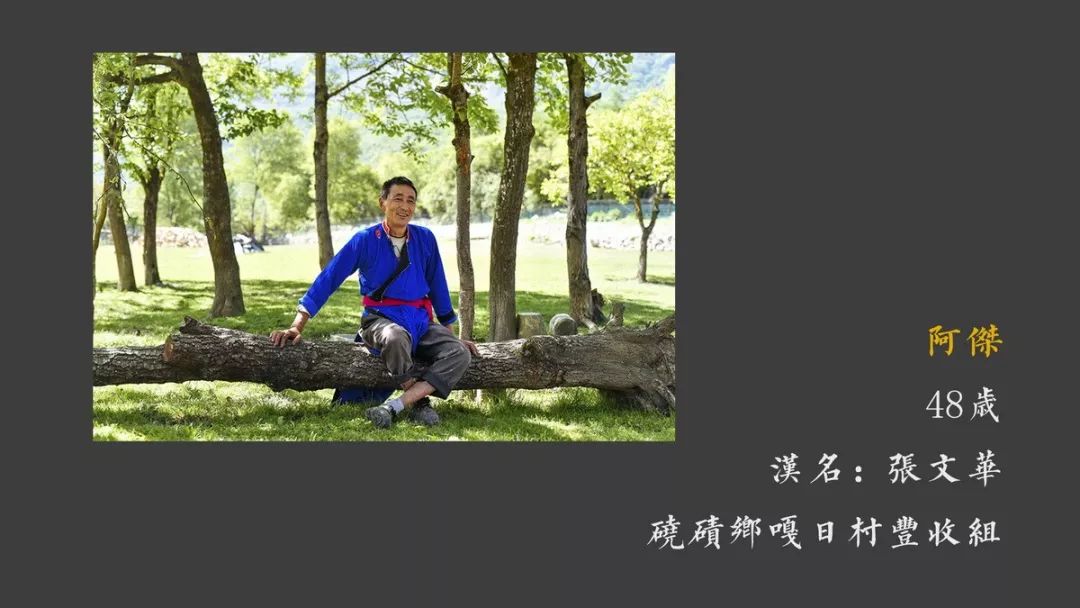

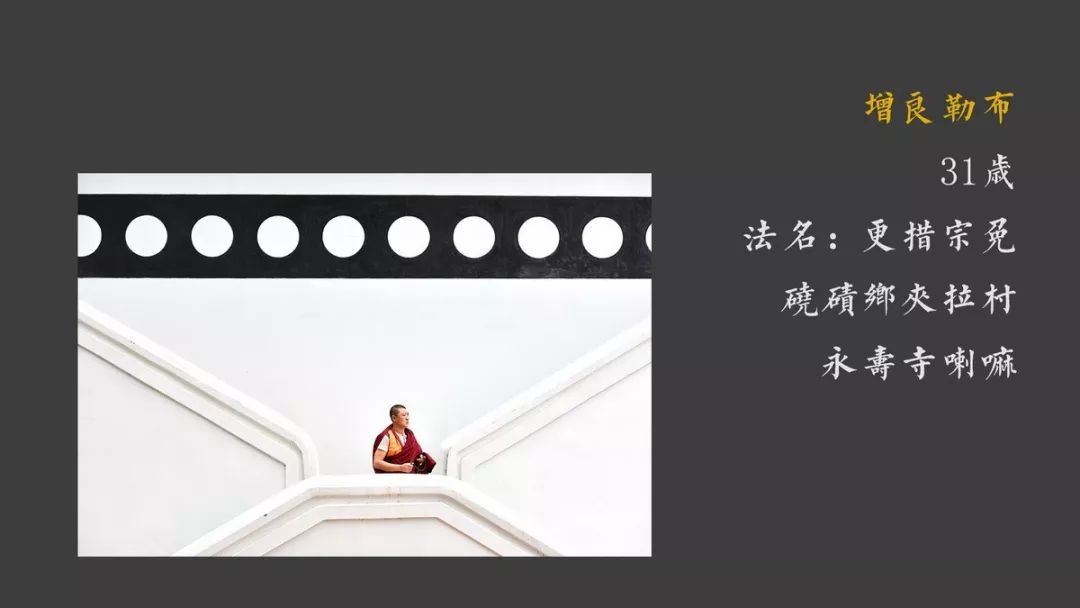

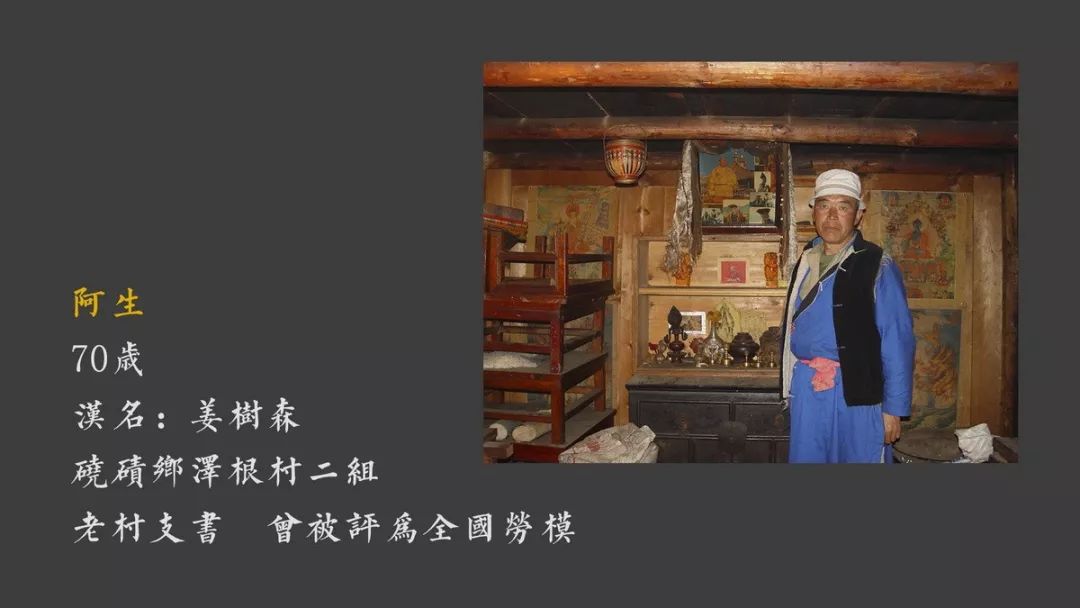

代强请村里的老支书姜树森老人辨认老照片 他们选择了8位有代表性的当地人进行采访 有歌手、僧人 有当选过全国劳模的村支书 原生态民歌非遗传承人 有威望的老人 本土的乡村影像纪录人 也有在外面大城市工作的年轻人 倾听关于当地自然文化的见解 拍摄素材也涵盖节庆、婚礼、农事、 修坟山、跳锅庄、建庙宇、 多声部歌唱等生产生活和文化娱乐活动

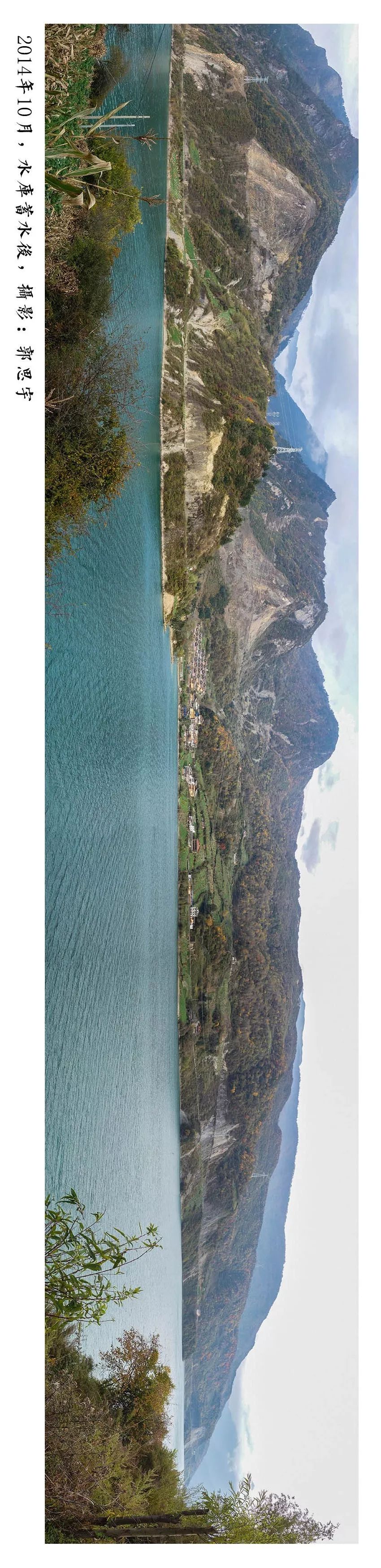

硗碛每年春节期间的传统节日——“上九节”的压轴节目 ——国家级非物质文化遗产“天鹅抱蛋”表演 上图摄于2004年,摄影:杨涛 下图摄于2014年,摄影:郭思宇 片名“卡尔贡噶” 来自硗碛最大的五个山神之一雅西拉姆 这是一位女山神 她所在的山叫卡尔贡噶 雅西拉姆在硗碛山神中地位最高 当地人认为最好的地方就是雅西拉姆住的地方 硗碛唯一一座寺庙——永寿寺 便坐落在卡尔贡噶山上 卡尔贡噶山势平缓 但伸入硗碛冲积平坝最深 山下是过去硗碛最繁华的老场镇所在 现在已经被水库淹没 可以说 卡尔贡噶见证了硗碛上千年的变化

2004年冬天的老场镇,画面正中的山梁是卡尔贡噶。 矗立在半山腰的是红军长征纪念碑。 紧邻硗碛的夹金山,就是红军翻越的第一座大雪山。 摄影:代强

2014年5月初,正是水库的低水位。 从永寿寺顺着卡尔贡噶的山脊,沿以前的山路下山, “红军烈士永垂不朽”几个大字清晰可见。 这条路现在因为山体滑坡有安全隐患,已经被封闭了。 摄影:郭思宇

2014年10月下旬的卡尔贡噶和永寿寺。 美丽的风景下,有多少人知道背后的故事呢? 摄影:郭思宇

再换个上帝视角看看,这是2016年冬季, 卡尔贡噶现在是水库中的半岛,山顶是永寿寺。 摄影:杨涛 为这部片子 他们三人做了两个版本 42分钟短版本 可以在文章开头看到 而70多分钟的长版本首映式 他们计划在今年带回它的拍摄地播放 在此 要特别感谢硗碛的朋友们 是当地人的无私信任和热情帮助 才让片子得以顺利拍摄 并制作完成 也特别感谢8位被访者 按片中的出场顺序 他们分别是

感谢资助方 腾讯公益、深圳市爱佑未来慈善基金会 感谢云南乡村之眼乡土文化研究中心的支持 以及共计383位网友的捐助(名单很长,正片片尾有所有捐助者名单) 感谢四川大学李锦老师提供宝贵建议 以及她以硗碛为田野考察样本的博士论文、著作 感谢摄影家袁蓉荪和宝兴县文化馆的周彭锦 他们为本片提供了珍贵的影音资料 感谢王皎月、钟晓璐、姚箬君 协助完成同期声的文字记录工作

2005年,春节期间的老场镇,摄影:杨涛 硗碛口述史影像志项目告一段落了 但他们的记录还会继续 唯有拉长时间线 才能感受到影像的力量 再过十年二十年 终会认识到现在做的事的意义 如同现在 看到那些被纪录下的 已经消失了的曾经 以下是访谈部分的节选 供时间有限的小伙伴快速了解 如果希望了解更多内容 请观看正片 安吉崩(杨文兵) 我是嘎日沟丰收队(组),我们的房名是斗雅底,我的名字是安吉崩,今年79岁了。 嘉绒藏族是这样子,我们硗碛以前全部是原始森林,最后是打金川,一部分人跑到硗碛来了。他们人很勤快,和善,点麦子、青稞、洋芋,还有洋萝卜。他们觉得硗碛出产可以,这样他们一个大队全部迁移到硗碛来了…… 注:这里老人说的“打金川”,很可能是指18世纪“乾隆打金川”事件,一部分人从大小金川搬了过来,这段迁徙史目前应该还存在于当地一部分人口口相传的记忆中。 石兰乓(杨明星) 我的藏名叫石兰乓,汉名我们没有姓,所以解放以后取了一个代号:姓杨,杨明星。解放前,这里有土匪。这条沟的头人姓杨,他为了扩大他的势力,这条沟姓杨的特别多。 我爷爷那辈就有姓了,因为外面汉人进来,和这儿交往有关系之后,就都有了汉族的姓。“石兰乓”是什么意思,“石兰”是(额头)这块,“乓”就是大的意思。“石兰乓”,就是额头这个地方高,晚上走(路)看不到鬼。 我们的名字是喇嘛取的,生下来以后,喇嘛要来秋烟烟(煨桑),要来念经。以前我们生娃娃是在圈里面生,不准在屋里生。不是说男尊女卑,是那时候觉得不干净,都在圈里生。然后他翻书,(看)是哪年哪月生的,给你取名字。 格桑西曼 Q:小时候在硗碛印象最深的事是什么? A:都有些模糊了。我出去的时间比较早,但是以前我最记得的就是交通。家乡的交通不好,因为大山,我就觉得很封闭,与外界几乎是隔离的。 小时候我家和外面不通公路。我们家住的海拔也挺高的。我小时候读书要走上五六公里,每天早上要下坡走过去,晚上回来要翻过山坡,天黑了妈妈就举着火把在房顶上喊,我们心里会不害怕。因为天黑了就害怕,没有路灯,路也是小路。特别是春天、夏天的时候,树木特别茂密,丛林里面蛇啊什么的(动物),那个时候特别多,就特别害怕。但现在的话,真的是变化很大。 特别那个路,当时那个路只有人走,或者马驮东西走的,车是行驶不了的。所以我们当地自发的,估计一二十户吧,自发用锄头,那时候也没有挖掘机,什么(现代工具)都没有。自己投工,一家人每天出一到两个工,一锄头一锄头地挖,我都去挖过。政府在原来基础上,现在又翻修了嘛,现在(路)做得特别好。变化特别大,太大了。 阿杰(张文华) 我初中毕业后,19岁就没有读书了。老爸给我买了30头牦牛,然后就搞养殖业,因为我们生活在一个半农半牧的条件,卖几头牛和猪,吃不完的玉米卖一点,就这样生存。我们吃的米饭都是外面买回来的。我们这儿不产米,不产谷子。我们就兑换,卖点土豆,卖点玉米。然后山上的牦牛下一年卖了,就买点盐。 我已经放了30年的牛了,前20年我放牛的时候已经是将近60-70头,在20年之间发展下来,我是放了180多头牦牛。处于今年这个状态,只有三四十头,原因在哪里呢,草山危机了。以前整个我们丰收组,只有100头牦牛,现在是达到几千头。也是大自然一种平衡,受不了嘛……所以我前两年就开始卖了,最近三年卖了100头。 能卡曼(彭晓丽) 我愿意去学(纪录片拍家乡的文化习俗)是因为想把它传下去,最少我这一代还不要流失。 Q:像你这样的年轻人在本地还多不多? A:都不多了,像我这个年纪的年轻人,好多都到外面去,女的好多在外面嫁人了,男的就在外面打工,都不愿意来家乡。回家乡也就是放一下牛,觉得没有大城市的生活那么好,那么舒服。现在你想,网络这么好,外面人也多,好多人都说,外面有wifi,回来了没有wifi,信号也不好。所以还是喜欢外面,很多人都是喜欢外面。 Q:你怎么看待外面的这种好,和你说的传统文化的这种“好”? A:我都没有总结过。我只是觉得,自己是已经习惯了这里的生活,而且我从小就喜欢大自然。外面车子多,房子也多,虽然有好多人,但是你不认识那些人,还有你去给别人打招呼,别人还以为你这个人有病。但在我们这里就不一样了,随便你到哪里去,你给别人打招呼,别人也会笑脸相迎,就是很不一样,外头的勾心斗角也多。我们这里,我觉得适合我这种思想很简单的人。 关于“老人口中的村寨历史项目” 我们有帝王将相的历史,却鲜有普通百姓的历史;我们有更充裕的物质生活,但生活的细节却在消失;我们有宝贵的传统文化和工艺,但却得不到记录、保存和传承。 “老人口中的村寨历史项目”是云南乡村之眼乡土文化研究中心发起的一个公益影像项目,在2017年“99公益日”向相关的基金会和公众筹集了34万元资金,将在2018年完成第一期10个村寨和5个非遗传承人的口述历史影像纪录工作,完成10个的口述历史影像作品,并在10个村寨完成在地的影像放映工作和档案存档工作。“硗碛乡村口述史影像志项目”是其中一部分。 参考文献 《山神信仰:社会结合的地域性纽带——以四川省宝兴县硗碛藏族乡为例》,李锦,《民族研究》,2012年02期; 《家屋与嘉绒藏族社会结构》,李锦,社会科学文献出版社,2017年8月。 -FIN- 文章来源:宾根的葡萄园 作者:郭思宇、杨涛 视频拍摄:郭思宇、杨涛、代强 关注我们返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】