| 观点 丨上海与纽约城市核心区域周边建筑外部空间形态比较分析 | 您所在的位置:网站首页 › 纽约中央公园广场 › 观点 丨上海与纽约城市核心区域周边建筑外部空间形态比较分析 |

观点 丨上海与纽约城市核心区域周边建筑外部空间形态比较分析

|

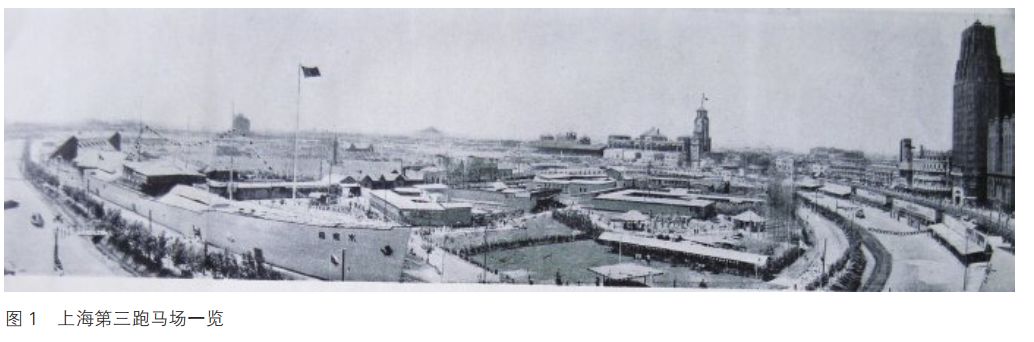

上海人民广场地区包括人民广场、人民公园以及周边一系列建筑(以下均简称为“人民广场”)。如今的人民广场,其前身为上海租界的“第三跑马场”,它是由租界第一个跑马场,几经转卖、重建并扩大规模后建成的。跑马场的建成是上海娱乐性公共空间建设的第一步。 上海跑马场,虽然名义上是殖民者进行租界管理的一个自治机构,但它作为当时的区域娱乐中心,直接推动了上海城市中心的发展。如今我的上海大世界、上海音乐厅、上海第一百货、上海工人文化宫等历史建筑,其前身都是在20世纪30年代前围绕跑马场建立的。这些公共建筑在当时无论是建筑体量、高度还是建筑外观上都远甚于普通居民区,它们围绕跑马场分散布置,每一栋都具有自己独特的观赏性和显著的建筑空间地位(图1)。

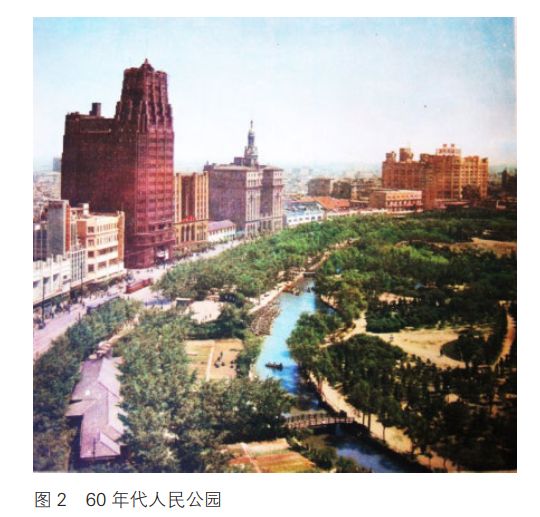

上海解放初期,上海市人民政府为跑马场制定了整体规划,将南部作为群众集会的人民广场,北部则修建为人民公园(图 2),为市民提供文化休憩场所。公园及广场的修建,正式将这一区域从原先半开放式的娱乐商业场所(限制华人自由出入)转化为一个群众的集会场所和为人民服务的开放空间。于此同时,人民广场周边高层建筑也在不断发展,其空间闭合度愈发显著。

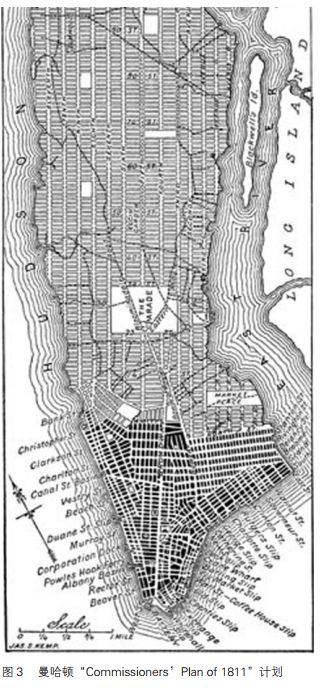

至 20 世纪末,随着改革开放的发展,上海市人民政府对人民广场的规划进行了新一轮的调整:通过以点缀面的方式,先后建成了上海市人民政府办公楼、上海博物馆、上海大剧院、上海城市规划展示厅等一系列市政、文化建筑,极大的丰富了人民广场的功能性以及区域周边的建筑面貌。 到 21 世纪初,区域的建筑垂直化发展开始提速,众多商业办公高层建筑,如来福士广场、世茂国际广场、香港广场、上海广场等拔地而起,这些新兴建筑以其现代化的建筑风格和高度,冲击了旧有区域的历史风貌。如今,人民广场仍处于不断的建设之中,开放空间的形态也向着更为复杂的状态发展。 2 核心区域的空间形态 宏观的城市形态包括:带状、网格状、环形放射状、组团、卫星状、多中心等模式,大多根据地形以及路网的排布而定。城市形态在区域上的微观表现对应为空间形态。空间形态则是被广场、道路、建筑物、其他元素等具有自身空间特性的物体所组成。 2.1 纽约中央公园周边空间形态 19 世纪,针对纽约过快的城市化进程,当地政府提出了著名的“Commissioners’ Plan of 1811 ”计划,对曼哈顿进行了长远的规划。图中所示,黑色代表已建成区域,白色代表未建成区域(图 3)。中央公园的建立虽对原先地规划有一定地冲击,但时至今日,其周边空间形态仍然是十分规整的棋盘状。

从类型学的角度来看,中央公园东、西、北三侧均以居住区为主,沿街设置文化设施及商铺。其建筑风格受新古典主义建筑风格影响居多,底层多用石块堆砌,窗台檐口等用线脚装饰;建筑中部运用古希腊、古罗马柱式,整体外观、色彩较稳重。博物馆、美术馆等文化设施的其建筑形式大多根据其所处的轴线位置或与公园呼应的关系来决定:它们的位置错落有致,外观受装饰艺术运动影响,具有强烈的几何线条美感以及对古埃及原始艺术印象的追求。中央公园南侧是曼哈顿核心 CBD,商用、办公建筑鳞次栉比,属于超高密度的超高层建筑群,这些建筑形态风格各异,如标志性 Art Deco 风格的帝国大厦、哥特式的圣巴特里爵主教堂、充满现代气息的时代广场等,它们共同组成了曼哈顿最亮丽的风景线。 纵观整个区域,矩形作为重要元素贯穿全局,无论道路、公园、建筑物都呈现出严格的几何美。 2.2上海人民广场周边空间形态 上海的城市形态是典型的环形放射状,而人民广场以及周边区域则是上海的一个缩影。人民广场及其东侧一块区域有两条椭圆状道路,分别为当时的第三跑马场和第二跑马场的马道所遗留的痕迹(图4)。第三跑马场围合的环形区域,通过西藏中路、南京路、黄陂路等,逐层往外辐射。外围的每个小街区,沿街界面是商场、酒店以及办公楼,内部则是相对低矮的社区、公寓,这样的分布造就了人民广场高低错落的建筑空间形态,较中央公园对人的压迫感小,尺度相对宜人。

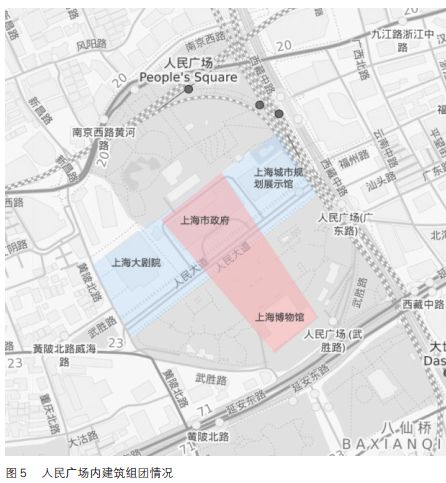

整体来看,人民广场周边更注重形态的多样化,与中央公园整体庄重规整的氛围有本质差别。人民广场作为区域的核心,仍包含政治属性,主要建筑为上海市政府、上海城市规划展示馆、上海博物馆、上海大剧院等公共市政设施;人民广场周边的道路相较于中央公园衍生出更多的功能,人流不息的南京路步行街,缓解中心交通压力的延安高架,庄严肃穆的人民大道组成了人民广场独有的空间形态;周边建筑与路网围合的多种区域形态相呼应。形态的多样化也存在一些问题,上海城市规划展示馆、上海市政府、上海大剧院以及人民大道组成的区域将人民 广场分割成公园和广场完全独立的单元,上海博物馆与上海市政府的中轴对应关系(图5),打破了广场单元的整体性,使得广场地区的空间较为零散,市民利用度也不如公园部分。

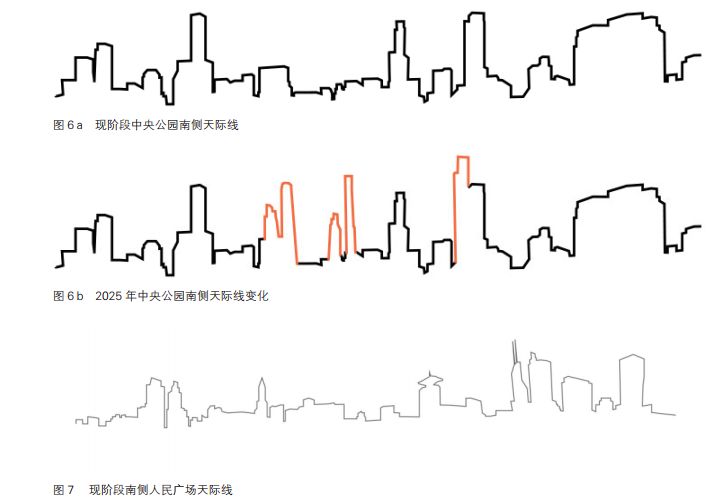

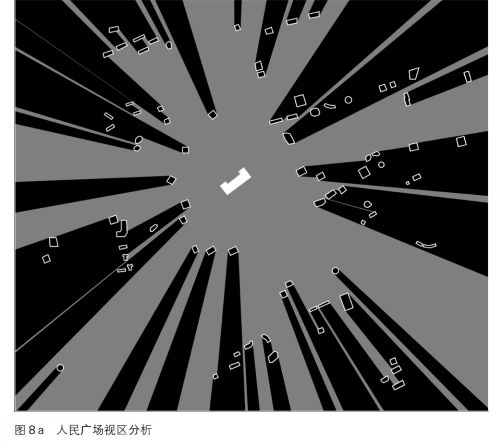

宏观的城市形态包括:带状、网格状、环形放射状、组团、卫星状、多中心等模式,大多根据地形以及路网的排布而定。城市形态在区域上的微观表现对应为空间形态。空间形态则是被广场、道路、建筑物、其他元素等具有自身空间特性的物体所组成。 3 核心区域周边建筑比较 3.1 建筑高度与空间形态控制比较 纽约注重对城市的形态控制,曼哈顿早在 19 世纪初就出台了“建筑包络形”原则,要求高层建筑在临街面需要根据日照角来进行逐层退界,避免建筑过高影响其他建筑的正常日照时长,帝国大厦的退台式形态便是在这一区域规划法案的经典产物。后续高层建筑纷纷效仿,一度引领曼哈顿整体建筑风潮。 与此同时,利华大厦却沿东 53 大道一侧做出整体退让,将建筑形态控制为一个规整的长方体,打破了退台式建筑一统天下的局面。除此之外,利华大华将底层架空,设计成公共空间,为行人提供更多便利。不久,纽约市大力支持此类创意,颁布了相应的区划法案,开辟了曼哈顿高层建筑的新时代。两个区划法案虽然是从解决城市日照问题以及改进城市公共空间的角度出发,却对曼哈顿的天际线产生了重要影响,且随着未来 建 筑 的 不 断 增 高, 它 们 所 起 的 作 用 将 愈发 明 显( 图 6a, 图 6b)。 从 图 中 可 见, 到2025 年,红色部分的新建高层建筑更倾向于完整几何体形态,在城市天际线中的地位更加显著。 早期的上海,上海工务局对公共租借中心商务区域的建筑高度有统一的规定。当时大部分道路宽度加上建筑退界的距离通常为50 英尺,根据当时临街建筑与街道宽度 1.5:1的条例,因此建筑高度被要求控制在 75 英尺左右。 今日的上海仍没有整体性的建筑高度控制规划,但对于人民广场等历史风貌区的建筑高度却有详细规划。《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》明确规定“新建建筑应当在高度上与优秀历史建筑相协调,不得改变建筑周围原有的空间景观特征” [2]。在此条例的指导下,人民广场周围新建的高层建筑会尽量为优秀历史建筑预留空间,从现阶段人民广场天际线来看(图 7),高层建筑的体形与高度没有明确的控制关系,随着高层建筑密度的增加,制定成熟地规划并借鉴曼哈顿的经验尤为重要。

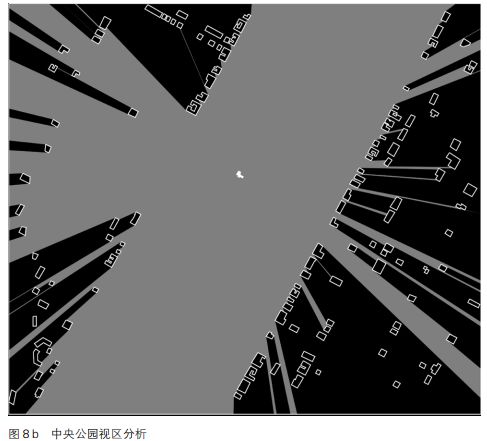

3.2沿街建筑界面比较 中央公园周边沿街面建筑之间连接紧密,建筑退线、色彩、材质以及风格较为统一,在一定区域内建筑体量基本相似,文娱设施零星散布于整个沿街界面,空间整体度较高。人民广场周边因道路网呈一定环形放射状,导致沿街界面呈不连续状,且周边商业综合体较多,各自占据一个小型街区,建筑之间较为独立。整个沿街界面相较中央公园更为复杂,不同时代、地域风格的建筑相互掺杂。 上海美术馆,原为旧跑马总会大厦,改建后保留了新古典主义的建筑外观,北侧53m高的钟楼是整个建筑的核心,裙楼整体外观主要由乳白色石块以及塔什干石柱组成。 上海工人文化宫,原为东方饭店,采用欧罗巴式风格,以古希腊的爱奥尼克石柱作为装饰,上层的方形窗搭配弧形晒台以及底层的圆拱门共同构成了七层高的主体建筑。 处于南京西路的国际饭店更为瞩目,逐层后退的阶梯状外观再现了美国当时对退台式建筑的推崇,一栋式的设计,成就了当时远东第一高楼的盛名。 众多风格、体量迥异的建筑汇集于此,不同地域的文化相互碰撞,造就了不一样的上海风貌。 不仅是建筑单体之间的关系,街道与沿街建筑的尺度关系同样是对建筑外部空间形态研究的一个重要指标。建筑和街道尺度关系主要取决于建筑界面高度(H)与街道宽度(D),在D/H的值处于1-2之间,相对让人较为舒适。 经调查,环绕人民广场街道宽度约为30m,沿街建筑高度普遍在30~50m,D/H值处于0.6~1之间,空间关系较为紧张。考虑到区域中心土地的利用率,在1946年颁布的《上海市建筑规则》中明文要求,“沿公路之建筑物,其高度不得超过该路宽度之一倍半,高度逾上述规定时,应将上层建筑,依1与1.5之比例逐层收进”[3]。人民广场周边建筑外部空间打造严格地执行了这一标准。中央公园周边街道宽度约为20m,北侧沿街建筑高度普遍在36m,东西两侧为45m,南侧均为60m以上,D/H值基本处于0.5以下,甚至更低。人民广场因街道与广场界限相对模糊,而且沿街多为商场店铺,人的注意力会更多关注到周边建筑群体,以及一些标志性高层建筑。 中央公园周边多为较平面的住宅建筑,街道狭长,公园界限分明,其街道与建筑高度的比值也表明不易引起人对周边建筑的注意,因此行人往往更在意中央公园内部的环境。 3.3建筑的空间关系比较 根据建筑高度,可以把两个区域建筑分为3类,(1)以帝国大厦、明天广场等为代表的超高层建筑;(2)以上海电信大楼、来福士广场等为代表的中高层建筑;(3)以上海大剧院、高层建筑裙房等为代表的底层建筑。通过选取公园、广场内节点进行视区分析,分析两者建筑与空间关系。考虑到实际因素,第三类建筑应高度较低通常会被园区内树木景观所遮蔽,故不考虑在内,只选取符合高度要求的建筑局部。 分别以上海市人民政府、BelvedereCastle(瞭望台)作为人民广场和中央公园中心的考察节点,对该区域进行视区分析(图8a,图8b)。本文发现,中央公园与周边高层建筑明显形成了一道视觉障碍,空间较为封闭,唯一缺口指向美国自然历史博物馆所处区域,空间呈现一定视觉导向性。人民广场高层建筑分布稀疏,建筑之间相互影响小,空间开放度更高,最大程度保留了人民广场原有历史风貌。

结语 在全球化高速发展的今天,个性化的城市形象是城市立足世界之林的根本。纽约更专注于中央公园与城市中心的对立性,早期的全局规划将中央公园与周边建筑进行了隔离,中央公园最大化保留了自然景观,与周边建筑不断垂直化的发展形成鲜明的对比。即使有针对建筑体形控制的区划法案,但围墙式的建筑群体无形中推动着生活在这个快节奏城市的市民将更多关注点放在静谧的中央公园上。人民广场与其周边的发展更偏向于多元化,从早期的半开放式的商业娱乐中心,发展成容纳多国建筑文化、集政治、娱为一体的城市核心区域,现代化的建筑通过合理的布局,以期平衡与原有历史优秀建筑外观的关系,达到人与建筑外部空间环境的和谐统一。 对于尚在发展的同类城市,核心区域的打造需要考虑以下几点:(1)公共开放空间是主导,建筑不应阻碍或打破整体空间关系;(2)高层建筑的体量与体形需要有统一的规划来应对未来高层建筑密度过高的趋势;(3)核心区域沿街建筑界面应贴合个性化的城市形象。 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】