| 邓菲:论元代墓葬中的山水图像 | 您所在的位置:网站首页 › 石雕山水壁画图片欣赏 › 邓菲:论元代墓葬中的山水图像 |

邓菲:论元代墓葬中的山水图像

|

图2 陕西靖边渠树壕1号墓后壁中部山峦图 (采自《考古与文物》2012年第2期,图版4.1) 北朝以来的考古资料中已经发现独立山水画的踪迹。山东济南马家庄北齐武平二年(571)墓的墓室正壁表现墓主坐像,在其身后设置了一架九曲屏风,两端延伸至左右两壁,屏风上以简洁的线条绘出远山和云气[8]。另外,与该墓时代相同的北周天和六年(571)康业墓石棺床围屏上也刻画墓主坐像,墓主背后设床围屏,屏风上以阴线刻出远近不同的山峦和树木[9]。这些材料说明在当时虽然已有独立的山水画出现,但是同时期的墓葬并未单独绘制山水,而是将其表现为人物背后的山水屏风。 至8世纪中期,唐代墓葬中已经开始描绘独立、成熟的山水画。山水条屏在唐墓中已有两例发现。例如,陕西富平朱家道唐墓和西安长安区庞留村武惠妃墓(737)中都绘有六曲屏风,构图为独立的山水画幅,每一屏上皆画高峭险峻的峰峦[10]。除此之外,2014年在西安长安区新发现的韩休墓(740)引起了学界的广泛关注。墓室北壁东部绘一幅山水画,展现了一水两岸、山峰高耸、溪水蜿蜒的景致,中景还点缀有两座草亭(图3)[11]。画面以勾线、布色的形式完成,色彩虽略显潦草,但整体构图结合了深远、高远、平远的技法,为唐代山水画的常见图示[12]。该幅山水的四周绘赭红色边框,表明此画可能为屏风或画障,也是目前所发现的最早的独屏山水图。

图3 西安长安区郭庄村唐代韩休墓北壁山水屏风 (采自《文物》2014年第12期,第67页,图三) 山水主题在中唐以后的墓葬艺术中继续发展[13]。河北曲阳的五代王处直墓(923)也提供了独屏山水的案例。该墓为双室墓,墓壁施彩绘,除了侍者、花鸟等题材外,还保存有两幅水墨山水。东耳室中绘一幅山水屏风,构图为中远景,呈现出山远水阔的风光;前室后壁上绘一幅独屏山水画,画面虽已破损,但仍可见溪水隔开的层峦丘壑、远处开阔的湖面及小洲(图4)[14]。两幅画面的构图和用笔都表现出日趋成熟的山水画法[15]。晚于王处直墓一个多世纪的庆东陵(1055)位于内蒙古赤峰市巴林右旗,为辽圣宗陵墓。该墓中室的四壁上也发现了精美的山水图像[16]。四幅画描绘了春、夏、秋、冬的四季风光,气势恢宏,内容丰富,通过对动植物的细节处理,生动地表现出辽上京地区一年四季的不同风貌,也是目前仅见的以四季山水为主题的墓室壁画[17]。

图4 河北曲阳五代王处直墓前室后壁山水屏风(采自河北省文物研究所等:《五代王处直墓》,彩版13:2) 独立的山水题材在中原北方地区的宋金墓中也偶有发现。山西壶关下好牢宋墓(1123)的东、西、北三侧耳室内均发现了山水图像。北壁、东壁耳室各内绘一幅水墨山水图,层峦叠嶂,画面四周施黑色边框(图5)。西耳室正中也以墨笔绘山峦,画面表现高耸重叠的山峰[18]。三幅画构图相近,皆为山水屏风,也都设置在耳室正中的棺床之后。其中东耳室的屏风两侧绘黑色挂轴,画心为花卉图像,似乎以山水屏风和花卉挂轴共同营造出墓主的死后空间。

图5 山西壶关下好牢宋墓北耳室山峦图 (采自《文物》2002年第5期,第51页,图二五) 另外,陕北甘泉地区发现了若干座金代中期的砖雕壁画墓,形制、结构均相近,墓壁施彩绘,壁画都绘于四壁中部的方砖上,既有宴饮、备宴和孝行故事等宋金时期的常见题材,还表现山水、木石、荷塘、花鸟等自然风景。其中M1、M2、M3、M4四墓中画有多幅山水图像。比如M3墓(1189)北壁右部为山水图,画面近景为水面上停泊的船只,另一侧绘塔及建筑,屋后有一颗大树,远景为山峦树林。M4墓南壁西侧描绘远近不同的山峦,近景的山石上树木丛生,整体画面展现出山川悠远的景致[19]。 二、元墓山水特征 在墓葬中呈现独立山水景观的传统虽可追溯至中唐甚至更早的时段,但与之前的零星案例不同,元代墓葬中的山水图像相当常见。山西、山东、河北、内蒙古等地的元墓中已发现多例山水图像。据不完全统计,表现山水元素、图像的元墓达十余座(详见附表),在迄今已发现的元代壁画墓中占有一定的比重。绘有山水题材的元墓包括山西大同冯道真墓、山西大同齿轮厂元墓、山西长治郝家庄元墓、山东济南埠东村元墓、山东济南千佛山元墓、北京门头沟斋堂元墓、内蒙古赤峰元宝山元墓、内蒙古赤峰沙子山元墓,等等。此类题材在元墓中的流行,反映出山水画在该时期的兴盛[20]。虽然大部分墓葬山水在构图与画技方面表现得较为简略粗糙,难以与传世画相媲美,但这些出土壁画提供了山水题材在民间层次与丧葬环境中的重要案例。 如果我们仔细考察元墓中的山水画,并将其置于整个墓葬环境之中,可以发现这类图像具有两个基本特征。首先,元墓中的山水图像大多具有明确的物质形态,既是一幅山水画,同时也表现为屏风、挂轴等不同形式。例如,山西大同齿轮厂元墓北、东、西三壁上共绘四幅山水图。画面均以墨色边框间隔,每幅可看作一个独立的图画单元(图6)[21]。在画面四周添加边框,说明这些图像作为屏风的形式出现。在元墓中,即使是那些看似占据整个壁面的水墨山水,也常绘有画框装饰。例如,冯道真墓中的“疏林晚照”图尺幅虽大,为北壁上唯一的图像,但仍饰有黑色边框,表明其屏风的形态。

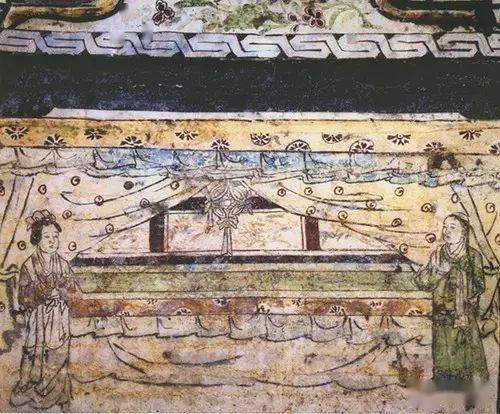

图6 山西大同齿轮厂元墓墓室北壁西侧山水屏风(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·2·山西卷》,科学出版社,2012年,第204页,图196) 其次,这些呈现为不同物质形态的山水图像,仍是室内家居陈设的一部分。山东济南历城区埠东村元墓为此提供了重要的信息。该墓东北、西北两壁下方各绘一具山水屏风。西北壁的屏风画心绘一组高低错落的山峦,中心为亭台楼阁。画面四周不仅绘有黑色边框及底座,另外在屏风之外还描绘出染缸与粮仓,上方饰有垂幔(图7)[22]。整幅画面明显是对室内空间的呈现,说明墓中的山水图像仍作为再现家居场景的一部分,也从侧面反映出山水屏风在当时家居环境中的流行。

图7 山东济南历城区埠东村元墓西北壁(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·4·山东卷》,科学出版社,2012年,第175 页,图172) 元墓中的山水图像既是屏风或挂轴,同时又作为墓主死后空间的家具陈设,因此也融合了多重的角色和意义:作为三维空间中的家具,它可以用来划分空间;作为二维平面,其上可以绘制图像,是一种绘画媒材;而作为被绘制的图像题材,山水又被用来构造视觉空间,为墓主提供可以欣赏的风景[23]。上述特征实际上仍沿袭了中古以来在墓内装饰山水屏风的传统。然而,虽是对早期墓葬传统的延续,元墓中山水图的形式还是展现出新的发展方向。山西长治郝家庄元墓是说明此类发展的重要墓例。该墓为方形穹隆顶单室墓,北壁下方砌棺床,四壁以墨线绘图。东壁左侧画一幅带有双线边框的山水图,虽部分脱落,但仍可见树林与独木桥,桥下溪流湍急。从边框的情况以及西壁的对称设置来看,此幅山水似为挂轴。西壁左侧绘一架影屏,屏风上为水墨竹雀图;右侧为山水画挂轴,上方表现天头和下垂的经带,画心描绘近景的山石、蜿蜒的溪流和丛丛林木(图8)。在正对墓门的北壁,展现了厅堂陈设,上方为帷帐、垂带,下设一床。床榻三面置围屏,左右两侧各一块,中间两块,四幅屏风环绕床榻,每一幅都以墨笔绘平远的山水(图9)[24]。

图8 山西长治郝家庄元墓西壁、北壁线图 (采自《文物》1987年第7期,第91页)

图9 山西长治郝家庄元墓北壁右侧山水屏风 (采自《文物》1987年第7期,第91页,图一二) 郝家庄元墓不仅描绘了侍者、童子启门等宋金墓葬中常见的图像题材,还表现了山水、花鸟题材的影屏、挂轴及围屏。这些以不同形式呈现的自然景观,与通过侍者形象所营建的家居活动形成鲜明的对比,似乎分属不同的视觉空间。另外,这些水墨山水、花鸟画又有别于严格意义上的“壁画”,被设置为悬挂或装裱的绘画,整个墓室更像是一个“展示挂幅和条屏的空间”[25]。这种突出画面物质形态的做法在元墓中并不少见,也使得许多元墓的图像内容更具装饰性。例如,山西兴县红峪村至大二年(1309)的武庆夫妇墓便是一个典型的例子,墓壁所绘的备酒图和备茶图等大幅画面,都饰有上台、下台和牙子,状似大的挂幅;其余题材的图像,都设计成挂轴的样式,每幅都绘有天头、地头和经带(图10)[26]。王玉冬与郑岩都敏锐地注意到了元代墓葬壁画的装饰化倾向,提出此类元墓将装饰的重点放在如何通过壁面虚拟地陈设各种形式的绘画上,虽然可将这样的营造看作是对地上厅堂的模仿,但设计者更大的兴趣,似乎是要将墓室转化成一个“艺术陈设”的空间[27]。

图10 山西兴县红峪村武庆夫妇墓墓内壁画 (采自《文物》2011年第2期,第42页,图五) 该时期墓内装饰化的倾向也有助于我们更好地理解墓中山水的绘画形态。从目前的考古资料来看,山西、河北、内蒙古等地元墓中的山水画呈现出较为统一的特征:虽然偶尔出现山水挂轴、独屏等形式,但是大部分元墓中的山水图像实际上都是对床榻围屏的展现。例如,郝家庄元墓北壁上所绘的四幅山水图都嵌于床榻挡板之上,展现出床榻围子的大致形态(见图8)。北京门头沟地区发现的斋堂元墓也为山水图像作为床榻围屏或学者所称的“床挡画”[28]提供了证据。该墓东、西、北壁上的边框内绘五幅山水,均用墨笔勾勒,兼施青绿。画面皆以山峦为主,缀以松林、楼阁、寺塔、舟船[29]。如果我们将墓内北壁下方的砖砌棺床一并考虑的话,这五幅山水实际上是围绕棺床而设,并明确标出床挡的边框,或许模仿了日常生活中床榻的装饰图案。 从宋元时期的床榻实物及传世绘画作品可知,当时流行三面围子的帐床或围子榻,即在床榻的左、右、后三面设置高度相同的围子,围子上饰以绘画,其中山水画是最为常见的装饰题材[30]。比如在传为南宋马和之《孝经图》的第五章中就表现了夫妇二人端坐于床榻上的场景,床榻由三面围屏环绕,屏上绘山水风景(图11)。也许是受到地上家居陈设的影响,床榻围屏的形式以及床榻与三面屏风的组合也逐渐进入到墓葬装饰中。上文中提到的山西大同齿轮厂元墓、山西长治郝家庄元墓中的山水画、以及山西大同冯道真墓中的“疏林晚照”图,如果从山水画的物质形态来分析,实际上也都属于床围或床挡类装饰[31]。

图11 (传)[南宋]马和之 《孝经图》第五章 绢本设色 台北故宫博物院藏 山水床围是山西、河北等地元代壁画墓的重要特征。袁泉也曾指出床榻围屏的模式是金元时期燕云地区墓葬壁画布局的典型表现,这种山水与床榻的组合在不同地区也有形式上的差异[32]。例如,在大同地区的案例中,墓壁上所绘的屏风环绕在砖砌棺床的正上方,而晋东南和冀北地区的元墓则直接绘出带有围屏的床榻。然而,不论是墓壁上的床榻图像,还是二维绘画与三维棺床的组合,这些墓葬都将床榻围屏作为图像布局的中心,表现出带有山水围屏的“位”[33]。棺床是安放墓主尸体的所在,壁画中的床榻也是墓主人落座的空间,从这个角度来考虑,两者都营造出了山水环绕下的墓主之位[34]。 即使是在明确描绘墓主人形象的元墓中,山水独屏或是围屏仍常作为墓主夫妇并坐像的背景。内蒙古赤峰市元宝山元墓中的图像布局进一步证实了山水与墓主之位的联系[35]。该墓北壁绘帐幕之下的墓主夫妇。水墨山水图分别绘在东壁左侧、西壁右侧,四周以黑线勾勒雷纹,位置正好在棺床头部和脚部,似为两侧床挡画(图12)。在整个墓室之中,墓主图像、棺床以及山水床挡画共同构成墓主之位。不仅棺床两侧绘有山水装饰,墓室壁画偶尔也展现出厅堂之中墓主夫妇并坐、山水屏风在侧的场景。比如在山东济南历城埠东村元墓中,位于北壁的墓主夫妇并坐像由两侧的巨幅山水屏风所拱卫。如此看来,山水围屏在墓葬中的作用,似乎是通过这类题材和形式来辅助墓主形象的再现,构建出元墓壁画及空间的中心。

图12 内蒙古赤峰市元宝山元墓西壁北侧床挡画 (采自《文物》1983年第4期,第43页,图一〇) 将山水图像配置在墓主周围,似乎是对中古以来墓中山水传统的延续。元墓壁画中挂轴、影屏的形式,以及棺床之上的床围设置,也都并非该时期的独创。事实上,这些特征早在宋辽金时期的墓葬中就已见端倪。例如,洛阳邙山北宋壁画墓中表现了挂轴的样式[36]。山西平定西关村金墓中描绘了带有围子的帐床,围子分为3个界格,内饰花纹(图13)[37]。山西汾阳东龙观1号金墓则为我们提供了砖砌床围的实例,砖砌床挡上虽未有任何装饰,但却直观地再现了床榻围屏或床挡的物质形态(图14)[38]。所以,虽然该时期的墓葬图像展现出装饰化的趋势,在一定程度上体现出墓内装饰趣味的转变,然而在转变的背后,实际上仍是多种墓葬传统的延续、发展与融合。

图13 山西平定城关镇西关村金墓北壁壁画(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·2·山西卷》,第176页,图169)

图14 山西汾阳东龙观1号金墓砖砌棺床围子 (采自山西省考古研究所等:《汾阳东龙观宋金壁画墓》,文物出版社,2012年,彩版28:2) 三、山水人物故事 综上所述,元墓中的山水画可能为床围类的装饰题材,以自然景观营建出丧葬空间内的墓主之位。这也引出一个问题:元墓中山水围屏究竟具有何种意涵?缘何与墓主紧密相关?我们或许可以从以下几个方面入手,尝试探讨这个问题。首先,鉴于山水图像的物质形态,建造者在墓中选择山水画作为床榻围屏,有可能是受到地上家居陈设的影响。换言之,正因为在床挡上装饰山水成为当时的流行风尚,墓中才会出现相似的设置。家居环境中以山水图像作为装饰或陈设,应是元代山水画盛行的结果。元代绘画,尤其是所谓文人画的兴起,向来被视为中国绘画史中最为关键的变革。赵孟頫、元四家等多位划时代大家的出现,极大地推动了该时期山水画的发展[39]。在山水画兴盛的社会背景之下,居室内大量装饰山水风景,供人游赏,墓室壁画也频频模仿当时的家居陈设。 其次,我们也需要考虑到墓中山水的图像内容。总体来看,画面的表现十分多变,既有对自然山水的全景式构图,也有以山石、树木、溪流等局部景观为主的截景式和边角式构图,另外还包括一些带有隐逸色彩的山水人物场景。例如,内蒙古赤峰市元宝山墓墓室东壁左侧绘“行旅图”,位于棺床头部。四框绘雷纹,画面部分剥落,但大体可辨出右侧山岩与树木,中央一人骑驴徐行,左侧有一仆相随。西壁右侧绘水墨“山居图”,位于棺床脚部,画面远景以淡墨晕染山色,左侧的山石间有房舍掩映,山前为树木,山下小溪中双禽嬉戏,右侧的苍松之下有一人盘坐于岩石之上(见图12)[40]。一些学者将这类山水人物图像笼统地称为“隐逸图”,认为隐逸类题材是蒙元时期墓葬壁画的特色之一,画面充满着回归自然、山林幽居的意趣,通常与道教有关[41]。需要注意的是,一方面,这类画作中的人物并非仅仅起到点景功能,山石树木有时只是作为人物故事发生的背景环境。鉴于画面对人物场景的强调,我们不能简单地将其视为独立山水,必要时还需解读山水人物图的内容。另一方面,从目前所发现的墓例来看,画面内容及题材相当丰富,将不同的人物活动、故事置于山水画中,有的场景可能指涉了具体的人物或叙事,并非只是一类表现山林隐逸的题材。 例如,山东济南千佛山元代壁画墓中发现的山水屏风都表现为山水之间的人物场景。该墓为仿木构砖雕双室墓,甬道、墓室内壁均施彩绘,其中前室东、西两壁分别绘有四幅山水图,皆高56厘米,宽90厘米,以墨线、赭色画出边框,似为床挡画。东壁北侧的画面远景绘远山,左方为斜坡,坡上一株柳树,柳树下两人结伴而行,右侧绘花草植株。西壁北端也以远山为背景,左方为斜坡,坡上一株柳树,树下两人席地而坐,右侧同样也是花草。东壁南侧壁画在左方的斜坡上绘柳树,柳树下设方桌,桌边摆交椅,椅后立一仆,画面中间小桥流水,桥中立一人,一侍从跟随其后,肩负一悬挂酒葫芦的树枝(图15)。西壁南侧画面上部表现流云远山,下部绘山路,三人顺坡鱼贯而下(图16)。该墓的发掘者将上述四幅山水人物画分别命名为“踏青图”“乘凉图”“秋游图”和“冬归图”,提出四画表现了春、夏、秋、冬四季,在前室中呈现出完整的四季山水[42]。然而,通过细究每幅图像可以发现,人物在画面中起到主体作用,这些画作似乎更接近于人物故事图,或是墓主人出行场景,而非人物仅仅起到点景作用的独立山水画。再者,画面也并未流露出足够的季节特征,也很难将其判断为具有明确时间性的四季山水图。

图15 山东济南千佛山元墓前室东壁南侧山水人物图(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·4·山东卷》,第195 页,图192)

图16 山东济南千佛山元墓前室西壁南侧山水人物图(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·4·山东卷》,第197 页,图194) 山西大同齿轮厂元大德二年(1298)墓也为山水人物组合提供了例证[43]。该墓南壁为墓门,其余三壁共绘六幅壁画。东、西两壁的南侧壁画无围框,画面较大。北壁上绘两幅山水,东、西壁北端各画一幅山水图,皆标识出明显的黑色边框,为环绕棺床的山水围屏。西壁北侧背景为远山、群雁,左右两山间,画一条波浪起伏的大河,河中一条小船,二人荡舟(图17)。北壁西侧屏风画险峻的高山,两条溪流蜿蜒而下,两山之间为绝壁平台,平台中间绘一株苍劲的柏树,树下立一小童,树左画一方桌,树右为一间茅屋,旁边站立一位持杖的老翁,老翁右侧为一高几,几上置花草(见图6)。北壁东侧画一壁山石,山壁旁一棵松树下绘一座茅屋,茅屋旁表现一汪池水,池中荷花开放、白鹅游动,茅屋与池塘之间画一主一仆,主人手摇鹅毛扇,身后立一小童(图18)。东壁北侧的屏风描绘了远山逶迤,一行飞雁,前景的山路通向画面左侧的石桥,满山点缀着红梅,山路上有主仆两人,主人骑驴急驰,身后一童子肩荷梅枝跟随其后(图19)。在元墓中,与山水相关的常见题材还包括山居图与行旅图。此墓中的四幅图像似乎描绘了居于、游于山水之间的人物,这或许寄托了墓主对“卧青山、望白云”隐居生活的向往,也有可能是对具体的人物的描绘[44]。但无论何种理解,山水人物图在元墓中的出现,绝非仅仅出于模仿居室陈设,而是有意识地选择,以图像承托具体的功能与意义。

图17 山西大同齿轮厂元墓西壁北侧山水人物图(采自贺西林、李清泉:《中国墓室壁画史》,高等教育出版社,2009年,第399页,图7-8)

图18 山西大同齿轮厂元墓北壁东侧山水人物图(采自贺西林、李清泉:《中国墓室壁画史》,第399页,图7-7)

图19 山西大同齿轮厂元墓东壁北侧山水人物图(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·2·山西卷》,第203页,图195) 因此,当我们解读这些山水人物画时,也许可以尝试性地加入图像分析。例如,内蒙古翁牛特旗梧桐花元墓中也发现了山水人物组合。该墓墓室平面为方形,墓门朝东,四壁及券顶均有彩绘,其中南、北壁画山水人物场景。北壁画面描绘山石,山势险峻,山间小路通向山下溪水,溪边绘两人,一人向山谷行走,另一人披发泛舟;右侧画三人,一人怀抱婴儿,另一人手执叉形器,还有一人手持一物;左侧画两人,一人作揖,另一人在云端回首。南壁的山水人物与北壁相对,左侧绘三人,一人足蹬高靴,身穿长袍,另一个指示其似有所语,第三人右手持鞭,前为大象,上有飞鸟(图20);右侧描绘山谷中的河流,一人赤裸躺于河上,水中双鱼跃起。发掘者推断这五幅图像布局错落有致,颇有仙境之感,似为隐逸类场景,其中南壁左侧的山水人物图可能表现了佛变故事[45]。但若是对南北两壁上的画面内容和图像元素仔细分析,除第一幅内容不明外,另外四幅分别表现了郭巨、董永、舜、王祥的孝行故事。这种将孝子故事置于山水之中的做法在元代中并不少见。例如山西屯留康庄工业园区元墓、河北涿州元墓、山东济南柴油机厂元墓中都将孝义故事隐现于山峦之中[46]。由此可见,所谓“山水人物图”,并非仅是一类笼统的图像题材,还应虑及具体的人物活动或历史叙事。

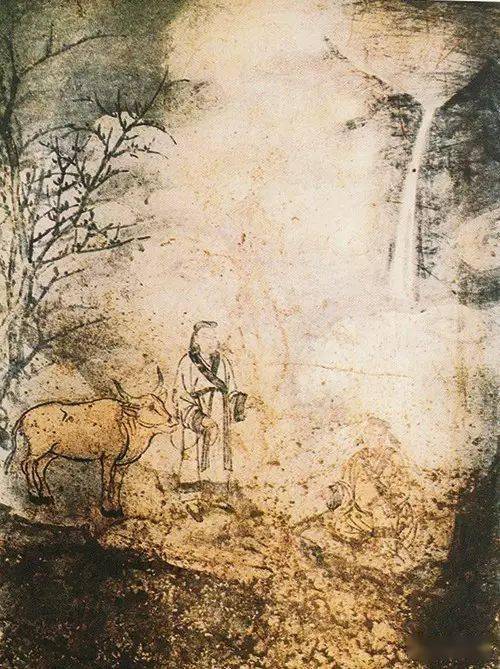

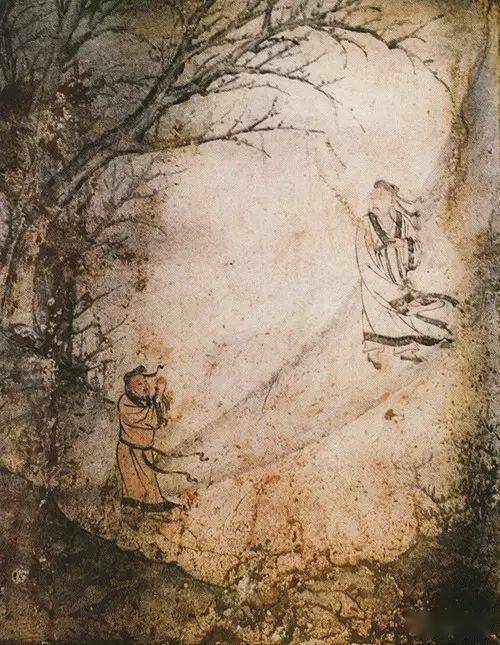

图20 内蒙古翁牛特旗梧桐花元墓南壁左侧山水人物图 (采自《北方文物》1992年第3期,第49页,图3) 河南登封王上村元墓中出土了十分精美的壁画。墓室顶部饰有云鹤图案,北壁画竹梅孔雀,东北壁绘竹鹤图。东壁绘两峰对峙,峰间瀑布,瀑布前两男子,一人右手牵一黄牛,对面岩石上盘坐一人,左手扶膝,远处淡霭笼罩(图21)。西壁描绘了山中飞瀑,瀑边站立一人,拱手抱拳施礼。身侧一道云气,云气中一人凌空(图22)[47]。二图以人物为中心,山水元素并不明显。考古报告中将东、西壁上的壁画分别称作“讲道图”“升仙图”,也有学者认为这两幅画面描绘了道教中常见的隐逸、遇仙题材,并无具体所指[48]。虽然整体画面充满了隐逸的意趣,但是有学者推测二图是对具体故事的刻画:“讲道图”或许表现了许由洗耳、巢父饮牛的故事,西壁可能与列子御风故事有关[49]。值得注意的是,磁州窑博物馆所藏的元代白地黑花升仙枕,在枕面上表现出与该墓东壁“升仙图”类似的场景,右侧描绘茅屋与屋前的树木,一人跪姿拱手,左侧一人在云气中凌空升起。

图21 河南登封王上村元墓墓室东壁山水人物图(采自宿白主编:《中国美术全集·绘画编12·墓室壁画》,文物出版社,1989年,第138页,图一九〇)

图22 河南登封王上村元墓墓室西壁山水人物图(采自宿白主编:《中国美术全集·绘画编12·墓室壁画》,第139页,图一九一) 目前暂时无法确认这些画面的内容,但可以肯定的是,墓中山水图像不仅仅是对自然景观的再现,也并非文人山水画在丧葬环境的直接影响。元墓壁画与瓷枕图像的相似性提示我们在同时期的器物装饰上寻求更多的信息。例如金元时期的磁州窑瓷器,尤其是白地黑花瓷枕,为了解当时流行的图像题材提供了重要的材料。磁州窑的工匠们吸收传统书画的技法,在瓷器上创造出具有水墨神韵的图像,装饰内容包括花鸟、山水、人物,其中山水风景及山水人物为相当常见的题材。比如天津市历史博物馆所藏的长方形白底褐花山水人物枕,其枕面上绘深山古寺,左侧前景表现山间一座小桥,两人在桥上行走[50]。又如东京国立博物馆所藏的元代白地黑花山水枕也在枕面绘水墨山水,远处云雾远山,画面近景表现一人盘坐于河岸边,望向河中,旁立一小童,二人身后为树木与山石(图23)[51]。此图与邯郸市博物馆所藏观鱼瓷枕的枕面相当一致,后者也描绘了一人盘坐岸边、临水观鱼的场景(图24)。耐人寻味的是,绘有“疏林晚照”图的山西大同冯道真墓,也在东壁北侧描绘出相似的画面,只是图像更为精美,画技更为高超。左侧远山迭嶂,一老者坐于大石之上,俯瞰河中的鱼儿,旁立一携琴的侍童(图25)。元代墓葬与器物在装饰图像方面的相似,一方面暗示着这类山水人物题材在当时的普及与流行,另一方面也提醒我们去思考图像的内容和可能性的来源。

图23 日本东京国立博物馆藏元代磁州窑白地黑花山水人物枕

图24 邯郸市博物馆藏元代黑地白花山水人物枕

图25 山西大同元代冯道真墓东壁北侧临渊观鱼图(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集·2·山西卷》,第197页,图190)

图26 山西大同冯道真墓西壁论道图(采自《文物》1962年第10期,第46页,图3) 磁州窑瓷枕上绘制的人物类场景大多为历史故事,有些故事或许也与元杂剧的流行有一定的联系。山水人物故事在墓葬环境中的出现,是否也与历史、戏曲故事在元代的流行有关,仍有待深入的探讨。在当时,不仅带有山水背景的历史故事成为流行的图像题材,出现在不同的媒介之上,山水景色也深入各个阶层。石守谦指出,潇湘八景的题材广为传播,曾进入到元曲表演之中。元刊本的杨朝英《朝野新声太平乐府》中提到“大都行院王氏”的散曲唱词中嵌有潇湘八景的名目[52]。在14世纪元大都的街市演艺中,潇湘八景的唱词与壁上的八景山水画配合观看,说明潇湘八景作为理想山水的形象已经深入人心,时人对其进行三维空间的转换,加上了音乐表演,在舞台上呈现出对自然胜景的动态诠释。山水景观融入戏曲表演,是该题材深入各个阶层的最佳表现[53]。 四、余论:疏林晚照 自然山水、山水人物故事图在墓葬中的出现,表明了一个重要的信息,即山水题材和图像在元代逐渐成为流行的视觉语汇,已不再是文人士大夫所独享的艺术形式,而是深入到民间社会的各个层面之中。正如巫鸿在论述山水屏风时提出的观点,“自宋到明,一个更为普遍的现象是山水屏风逐渐丧失了与文人的特定联系”,绘有山水图像的屏风被不加区分地使用在各种语境、身份和性别的表现之中。图像的含义也被不断“抽空”和重新发明,最终被商业文化和流行文化所占据[54]。在这样转变之下,墓中山水图像的意涵究竟是什么,山水屏风与墓主的组合到底意味着什么,仍是需要深究的论题。 我们有必要回到文章开头提到的山西大同冯道真墓中,来继续了解该墓本身包含的相关信息。冯道真墓墓室呈方形,北部有砖砌棺床,上置棺罩,墓内四壁皆有彩绘。墓顶画仙鹤翱翔于祥云之上。南壁墓门两侧绘两鹤,东西相对,各立于毛竹、松树之下。东、西壁南侧分别画侍奉的道童,立于竹松之前,前侧绘虎眼石及牡丹。整体来看,画面像是尺幅较大的屏风。北壁绘名为“疏林晚照”的山水画;东壁北侧为临渊观鱼场景;西壁北侧描绘一人坐于松树下的屏风前,左下方一老者静坐于石墩上,身后一童侍立(图26)。北壁、东壁北侧、西壁北侧的三幅画面,环绕在棺床的三面,构成床榻围屏。棺床上置木棺罩,绘有仙鹤、卷云,罩前垂丝质围帘。棺罩内停放男性尸体一具,头东脚西,头上束发、戴元宝形道冠,身穿道袍。从墓中出土的墓志、木牌位以及其他随葬器物可知,墓主冯道真为西京创建龙翔万寿宫宗主,道号青云子,曾被封为“清虚德政助国真人”,所以此墓属于全真教道官,墓葬也由全真教徒组织营建[55]。 根据墓主的身份与背景,一些学者提出,冯道真墓中的壁画内容很可能受到了道教视觉趣味的影响,也许与全真教在山西地区的流行有关。例如,发掘者推断“疏林晚照”图与冯道真所居的西京大同玉龙洞七峰山风景相似,也许表现了死者的故居,而其他几幅观鱼、论道的场景,可能象征着墓主的品格及其宣教的场景。另有学者指出,出现在棺床之后北壁的“疏林晚照”图可能是潇湘八景流行氛围下的产物,其中“疏林晚照”四字的标题与“渔村夕照”在意象和用字上最为接近,寄托着“望归”之意。整幅画面表达了道教人士的求道归真,可能象征着道教的洞天山水,属于墓主灵魂所往居的仙境[56]。 考虑到墓主身份以及墓内图像题材的组合,“疏林晚照”图很有可能具有求道归真的意味,隐含着某些与死者本人的相关信息。道教与山水主题之间的内在联系也的确值得关注[57]。然而,不少研究者通过从冯道真墓的材料出发,推断建造者在元墓中大量使用山水图像,表达了墓主生前对山林隐逸的追求,是北方全真教盛行的产物。需要注意的是,该图作为床榻围屏的一部分,环绕墓主棺床及棺罩,是山西、河北、山东等地墓葬图像设置的一种常见手法。我们并不排除元墓中山水与全真教影响之间的联系,但是虑及山水作为床围的形式与当时的世俗家居相呼应,在论述的同时还应思考:究竟是道教徒首开此风,还是他们在装饰墓葬时,采用了一种当时普遍流行的视觉表现手法? 因此,将所有元墓中的山水与道教直接进行勾连,仅以全真教的影响来解释元墓山水流行的研究思路,仍有待商榷。换言之,冯道真墓中山水画与宗教影响之间的联系,并不能推及至其他元墓中的山水图像。这些图像类型丰富,既有对自然山水的表现,又包括隐逸、孝子、人物故事等主题,还有一些或许与墓主人出行、户外活动的场景相关。题材的多样也使得山水图的含义与功能相当复杂,无法以单一的视角解释清楚,因此需要避免叙事的简单化,应在具体的墓葬语境中进行讨论。从目前所见的元墓材料来看,山水图像可能在墓葬语境中充当多种角色,一方面是对现实生活中屏风、挂轴尤其是床榻围屏的呈现。另一方面,这些山水景观或山水人物场景有时描绘了具体的人物与故事,有时或许又表达对自然景观的欣赏,还有时可能作为一种理想中的乐土,既是可以隐逸的场所,也是亡者希望前往的世界。关于山水图像意涵的思考,仍需要更多的论据和分析,我这里提出的仅是思考此类问题的初步观察。但不论其意义如何,山水在当时作为一种图像题材,似乎已经跨越了宗教信仰、社会群体,成为一种普遍流行的视觉表现。 [1]大同市文物陈列室等:《山西省大同市元代冯道真、王青墓清理简报》,《文物》,1962年第10期,第34-43页。 [2]近年来有关冯道真墓壁画的重要讨论,可见董新林:《幽冥色彩——中国古代墓葬壁饰》,四川人民出版社,2004年,第174-186页;贺西林、李清泉:《中国墓室壁画史》,高等教育出版社,2009年,第395-397页;石守谦:《移动的桃花源——东亚世界中的山水画》,允晨文化,2012年,第127-129页;王玉冬:《蒙元时期墓葬的“装饰化”趋势与中国古代壁画的衰落》,《美术学报》,2012年第4期,第25-28页。 [3]以往的论述大多将墓葬中的山水壁画直接等同于传世的山水画,以其作为证据来探索中国绘画史的基本问题。石瀚提出了“墓葬山水”的概念,认为墓葬中的山水图应区别于传世山水画,不能将墓葬山水的发展仅仅视为山水画发展的附属现象,虽然有必要将二者进行比较、联系,但对于墓葬山水的研究还应着重于探讨它们的形式与意义。见石瀚:《隐秘的风景——浅析墓葬壁画中的山水图像》,《美术大观》,2013年第1期,第42-43页。 [4]有关早期考古资料中山水传统的讨论,可见Jessica Rawson, "The Origins of Chinese Mountain Painting: Evidence from Archaeology", Proceedings of the British Academy 117, 2002, pp.1-48;黄佩贤:《汉墓出土的山水图像——对中国山水画起源问题的再思考》,《四川文物》,2009年第1期,第70-75页;郑岩:《妙迹苦难寻,兹山见几层——早期山水画的考古新发现》,收于上海博物馆编:《翰墨荟萃——细读美国藏中国五代宋元书画珍品》,北京大学出版社,2012年,第100-113页。 [5]陕西省考古研究院:《2009年陕西省考古研究院考古调查发掘新收获》,《考古与文物》,2012年第2期,第3-13页。 [6]该墓信息尚未公布,相关资料转引自郑岩:《妙迹苦难寻,兹山见几层——早期山水画的考古新发现》,第110页。 [7]黄佩贤认为,与山水有关的图像在汉画中并不罕见,但汉代人在墓葬中加入山水图像,并非出于装饰的目的,也不是借山水以“畅神”,而是具有一定的功能性。郑岩指出,“画山水”和“山水画”是两个相近但不同的概念,山水画不仅包括相关的题材、技法、形式,还蕴涵着特定的艺术与哲学理念。见黄佩贤:《汉墓出土的山水图像——对中国山水画起源问题的再思考》,第74页;郑岩:《妙迹苦难寻,兹山见几层——早期山水画的考古新发现》,第110-112页。 [8]济南市博物馆:《济南市马家庄北齐墓》,《文物》,1985年第10期,第42-48转66页。 [9]该墓的发掘简报,见西安市文物保护考古所:《西安北周康业墓发掘简报》,《文物》,2008年第6期,第14-35页。 [10]有关两墓中六曲屏风的情况,可见井增利、王小蒙:《富平新发现的唐墓壁画》,《考古与文物》,1997年第4期,第8-11页;屈利军:《新发现的庞留唐墓壁画初探》,《文博》,2009年第5期,第25-29页;屈利军:《从古代屏风看唐代壁画中的山水》,《文博》,2011年第3期,第55-62页。另外,关于唐墓中山水屏风的研究,还可参考徐涛:《吕村唐墓壁画与水墨山水的起源》,《文博》,2001年第1期,第53-58页;孙志虹:《从陕西富平唐墓山水屏风画谈起》,《文博》,2004年第6期,第48-53页。 [11]刘呆运、程旭:《陕西长安唐韩休墓首次发现独屏山水图壁画》,《中国文物报》,2014年12月5日,第1版;杨歧黄:《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,《考古与文物》,2014年第6期,第101-117页;程旭:《长安地区新发现的唐墓壁画》,《文物》,2014年第12期,第64-80页。 [12]有关韩休墓中山水图的最新研究,参见郑岩:《唐韩休墓壁画山水图刍议》,《故宫博物院院刊》,2015年第5期,第87-109页;刘呆运、赵海燕:《韩休墓出土山水图的考古学观察》,《文博》,2015年第6期,第26-30页;葛承雍:《“初晓日出”:唐代山水画的焦点记忆——韩休墓出土山水壁画与日本传世琵琶山水画互证》,《美术研究》,2015年第6期,第22-28页。 [13]除了墓中的山水壁画外,辽宁法库叶茂台辽墓中还出土了山水题材的传世画《深山会棋图》,李清泉通过对作品性质、内涵的分析,不仅考察了墓中随葬山水画与墓主本人之间关系,也讨论了山水与墓葬的内在联系。参见李清泉:《叶茂台辽墓出土〈深山会棋图〉再认识》,《美术研究》,2004年第1期,第62-68页。 [14]河北省文物研究所、保定市文物管理处:《五代王处直墓》,文物出版社,1998年。 [15]有关王处直墓中山水画的研究,参考罗世平:《略论曲阳五代墓山水壁画的美术史价值》,《文物》,1996年第9期,第74-75页;郑以墨:《白云回望合,青霭入看无——浅析曲阳五代王处直墓中的水墨山水壁画》,《书与画》,2005年第10期,第29-31页;郑以墨:《五代王处直墓壁画形式、风格的来源分析》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2010年第2期,第24-31页。 [16]田村实造、小林行雄:《庆陵一东モンゴリアにおける辽代帝王陵とその壁画に关する考古学的调査报告》,京都大学文学部,1953年。 [17]小川裕充认为这四幅山水表现了时间、空间的循环往复,意在建构理想的宇宙空间;张鹏则提出四季山水很可能与契丹民族的四时捺钵相关。见小川裕充:《辽庆陵东陵四方四季山水图壁画与功臣图壁画——辽代皇帝丧葬仪礼与陵墓壁画》,收于《图像与仪式——中国古代宗教史与艺术史的融合》,中华书局,2017年即出;张鹏:《辽墓壁画研究》第二章,天津人民美术出版社,2008年。 [18]王进先:《山西壶关下好牢村宋墓》,《文物》,2002年第5期,第42-55页。 [19]王勇刚:《陕西甘泉金代壁画墓》,《文物》,2009年第7期,第26-42页;延安市文物研究所:《陕西甘泉城关镇袁庄村金代纪年画像砖墓群调查简报》,《考古与文物》,2014年第3期,第3-13页。 [20]有关元墓中山水画的研究,可见申云艳:《元墓壁画中的山水图》,《文史杂志》,1999年第4期,第42-43页;孙大伦:《元墓壁画中的水墨写意性》,《文博》,2006年第6期,第70-73页。 [21]大同市博物馆:《大同元代壁画墓》,《文物季刊》,1993年第2期,第17-24转82页。 [22]济南市文化局文物处等:《济南市历城区宋元墓》,《文物》,2005年第11期,第50-69页。 [23]巫鸿在其著作中对屏风的多重角色和意义进行了专门的讨论,见巫鸿著,文丹译:《重屏——中国绘画中的媒材与再现》,上海人民出版社,2009年,第1-24页。 [24]长治市博物馆:《山西省长治县郝家庄元墓》,《文物》,1987年第7期,第88-92页。 [25]王玉冬:《蒙元时期墓葬的“装饰化”趋势与中国古代壁画的衰落》,第29页。 [26]山西省考古研究所等:《山西兴县红峪村元至大二年壁画墓》,《文物》,2011年第2期,第40-46页。 [27]王玉冬通过分析蒙元时期壁画墓的形制、装饰及旨趣,探讨了该时期墓葬艺术所显现的装饰化倾向,即墓室壁画对地上艺术形式的吸收和利用,见王玉冬:《蒙元时期墓葬的“装饰化”趋势与中国古代壁画的衰落》,第28-29页。另见郑岩:《夕阳西下——读兴县红峪村元代武庆夫妇墓壁画札记》,收于巫鸿等主编:《古代墓葬美术研究》第三辑,湖南美术出版社,2015年,第253-272页。 [28]冯恩学最先提出“床挡画”的概念,认为墓中的水墨山水模仿了主人寝居之床的装饰。元代北方人在床挡上装饰水墨山水,墓中因此也流行同类壁画。参见冯恩学:《北京斋堂壁画墓的时代》,《北方文物》,1997年第4期,第47-48页。 [29]北京市文物事业管理局等:《北京市斋堂辽壁画墓发掘简报》,《文物》,1980年第7期,第23-27页。 [30]有关宋元时期床榻围屏的重要讨论,参见胡德生:《浅谈历代的床和席》,《故宫博物院院刊》,1988年第1期,第72页;邵晓峰:《中国宋代家具》,东南大学出版社,2010年,第13-23页;赵凡奇:《宋金时期的屏风——以北方宋金墓资料为中心》,《文物世界》,2014年第3期,第27-30转22页。 [31]王玉冬也提出冯道真墓中的“疏林晚照”“观鱼”“论道”三图环绕在棺床上棺罩的三面,构成了“床挡画”。王玉冬:《蒙元时期墓葬的“装饰化”趋势与中国古代壁画的衰落》,第27页。 [32]徐苹芳先生最先指出,在大同地区的金墓中,本应表现墓主人夫妇对坐的位置转而以帷幔屏风的图像代替。延续这一论断,袁泉认为这种模式不仅是大同金墓的典型特征,也是整个燕云地区壁画图像布局的重要模式,该模式在不同地区又存在细节表现上的差异。袁泉:《物与像:元墓壁面装饰与随葬品共同营造的墓室空间》,《故宫博物院院刊》,2013年第2期,第61-63页。 [33]巫鸿最先探讨了“位”的概念及其在古代中国艺术中作为特殊的视觉技术所具有的意义,“位”在于界定一个礼仪环境中的主题位置。巫鸿:《无形之神——中国古代视觉文化中的“位”与对老子的非偶像表现》,收入巫鸿著,郑岩等译:《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》,生活·读书·新知三联书店,2005年,第512-513页。 [34]袁泉提出墓室中屏风与墓主图像的组合关系,很大程度上是出于供奉墓主、营造祭祀氛围的考虑。袁泉:《物与像:元墓壁面装饰与随葬品共同营造的墓室空间》,第62-63页。 [35]项春松:《内蒙古赤峰市元宝山元代壁画墓》,《文物》,1983年第4期,第40-46页。 [36]相关信息,可见洛阳市文物管理局、洛阳古代艺术博物馆编:《洛阳古代墓葬壁画》,中州古籍出版社,2010年,第360-263页。 [37]山西省考古研究所等:《山西平定宋、金壁画墓简报》,《文物》,1996年第5期,第8-14页。 [38]山西省考古研究所等:《汾阳东龙观宋金壁画墓》,文物出版社,2012年,第20-32页。 [39]有关元代文人山水画的重要讨论,参见石守谦:《从风格到画意——反思中国美术史》,石头出版社,2010年,第167-204页。相关论著数量庞大,此处不一一列举。 [40]项春松:《内蒙古赤峰市元宝山元代壁画墓》,第43页。 [41]董新林:《蒙元壁画墓的时代特征初探——兼论登封王上等壁画墓的年代》,《美术研究》,2013年第4期,第77-78页;董新林:《蒙元时期墓葬壁画题材及其相关问题》,收入中国社会科学院考古研究所编:《二十一世纪的中国考古学:庆祝佟柱臣先生八十五华诞学术文集》,文物出版社,2006年,第864-865、879页。另外,穆宝凤也提出山西地区元墓中的山水人物图和孝子图共同构成了墓室内的主要图像程序,这种设置都与当地道教的流行有关,是“得道升仙”信仰的体现。见穆宝凤:《元代山西地区壁画墓中的“山水人物”画像的解读》,《中国美术研究》,2013年第2期,第51-53页。 [42]该墓自1985年发掘结束后,仅部分壁画有所披露,发掘简报直至2015年才面世,参见房道国、史云:《济南千佛山元代壁画墓清理简报》,《华夏考古》,2015年第4期,第12-16页转50、140页。 [43]大同市博物馆:《大同元代壁画墓》,《文物季刊》,1993年第2期,第17-24转82页。 [44]在与倪亦斌先生的私下交流中,他提出四幅山水人物图可能与四爱题材相关。另外,他认为艺术史研究应该注意历史故事画的释读,通过相关资料重构图像产生的历史原境。参见倪亦斌:《从潘诺夫斯基的图像学理论看中国古代叙事画释读的方法论问题》,《形象史学研究》,2015年第1期,第3-39页。 [45]项春松、贾洪恩:《内蒙古翁牛特旗梧桐花元代壁画墓》,《北方文物》,1992年第3期,第46-48页。 [46]孝子故事以山水为背景在宋金时期鲜有出现,这种形式在元墓较为常见,反映了元代工匠在新的历史背景下对传统题材的继承与创新。相关讨论,参见郑以墨、王丽丽:《河北涿州元墓壁画研究》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2015年第5期,第52-54页。 [47]郑州市文物考古研究所:《郑州宋金壁画墓》,科学出版社,2005年,第178-197页。 [48]贺西林、李清泉:《中国墓室壁画史》,第373页。 [49]倪亦斌认为河南登封王上元墓中的“讲道图”基本上是宋金时期铜镜上许由巢父故事纹样的镜像,见倪亦斌:《牛绳哪里去了》,收于氏著:《看图说瓷》,中华书局,2008年,第82-84页。另外,王玉冬也提出这两幅或许表现了尹喜函谷关遇老子与老子西升的场景。王玉冬:《蒙元时期墓葬的“装饰化”趋势与中国古代壁画的衰落》,第28页。 [50]张子英:《磁州窑瓷枕》,人民美术出版社,2000年,第62页。 [51]同上注,第86页。 [52]杨朝英:《朝野新声太平乐府》第2112册卷八,收入《四部丛刊初编》,商务印书馆,1929年,第13页。 [53]石守谦:《移动的桃花源——东亚世界中的山水画》,第122-127页。 [54]巫鸿:《重屏——中国绘画中的媒材与再现》,第124-143页。 [55]大同市文物陈列馆等:《山西省大同市元代冯道真、王青墓清理简报》,第34-42页。 [56]石守谦:《移动的桃花源——东亚世界中的山水画》,第127-129页。 [57]有关道教山水的专论,可见黄士珊:《写真山之形:从“山水图”、“山水画”谈道教山水观之视觉型塑》,《故宫学术季刊》,第三十一卷第四期,2014年,第121-204页。 邓菲 复旦大学文史研究院副研究员 (本文有删节,原载《美术学报》2016年第6期)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】