| 【非遗邯郸】冀南皮影里的光阴故事 | 您所在的位置:网站首页 › 皮影戏过年了 › 【非遗邯郸】冀南皮影里的光阴故事 |

【非遗邯郸】冀南皮影里的光阴故事

|

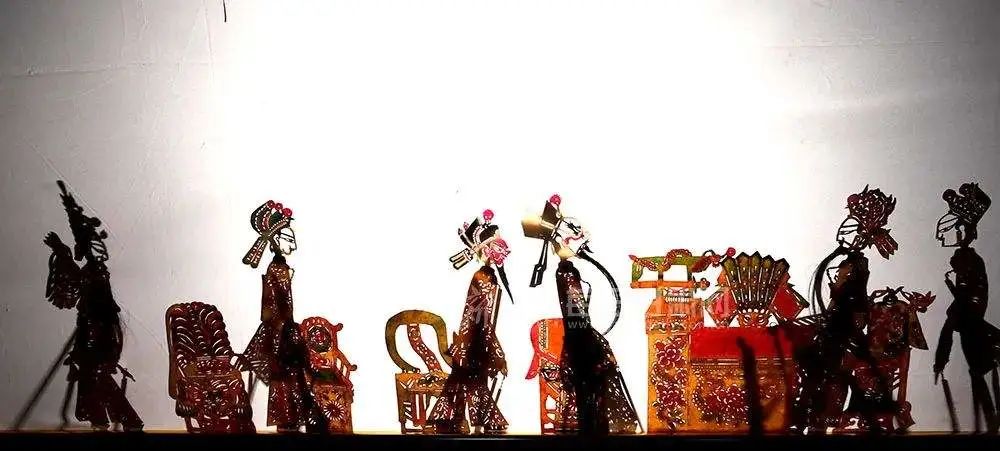

邯郸·皮影  皮影,俗称“皮影戏”,是中华民族最古老的民间艺术形式之一,是用驴皮或牛皮手工雕制的造型艺术,同时也是一种由说、唱和音乐相结合、由艺人操作的表演艺术。这种通过光影展现的“三位一体”艺术,充满独特魅力,被誉为“电影的鼻祖”“最早的卡通动画”,有着深厚的群众基础和广泛的社会影响。  冀南皮影戏是河北地区的戏曲艺术之一。源远流长,据传是北京宫廷皮影流落冀南而形成,主要分布于河北南部,并影响到冀中、冀北等地区,特别是以邯郸市邯山区、肥乡区为中心的广大地区。邯山区将皮影称为“牛皮影”“皮子戏”“戳皮戏”“一只眼戏”。皮影造型以中国传统戏剧为依托,以民间剪纸的样式出现,是典型的冀南皮影代表。  皮影戏曾是二十世纪四五十年代冀南地区非常流行的传统民间艺术,传入的时间较早,据1975年的相关资料显示,皮影戏可能在宋朝时就开始传入。 冀南皮影戏是宋代皮影戏重要的嫡脉,它与河北皮影有着重要联系。  范庄位于邯山区东南部,属河沙镇,东临肥乡区,为冀南平原地带。范庄皮影戏起源于20世纪60年代,由肥乡县寨中堡张玉玺来村教授皮影技艺,范长秀、范长新等潜心学艺,深得师傅赏识。一年后,掌握了皮影技艺的要领,开始跟随张玉玺到武安、涉县及范庄周边地区演出,逐渐使皮影这一民间艺术得以传承和发展。  张玉玺,男,1919年生人。1943年学艺,唱红脸,会刻制影人,1975年去世,享年56岁。张玉玺出生于肥乡县大西韩乡寨中堡村,据老艺人介绍,该村是冀南著名皮影戏老艺人八掌班苏文秀的家乡,苏文秀从小跟成安县庞村“老子”学皮影,学成后回本村寨中堡村成立了当地有名的皮影戏班。张玉玺年轻时从其学艺。  张玉玺虽没有文化,但他天资聪颖,再加上其勤奋好学及各地演出的历练,对皮影戏演出的关键技术和各种唱腔唱法已非常熟练,举重若轻,并在同行中独占鳌头。于20世纪60年代来到河沙镇范庄村收徒授艺。  最初皮影戏班主要以自娱自乐为主,过年过节或者村中有红白事时演出。后来在农闲季节皮影戏班经常到冀南各县营业演出,所到之处,大受欢迎。张玉玺去世后,范庄皮影独立演出,后开始演出《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》等现代戏。1978年中共十一届三中全会以后,范庄村与成安县姚堡、北漳,肥乡县寨中堡,磁县屯庄凑班合演至今。 2006年6月,冀南皮影戏被列为第一批国家级非物质文化遗产保护名录(原邯郸县第一批国家级非物质文化遗产保护名录记录)。  范庄皮影戏是目前保护较好的戏班之一。接下来通过这个戏班来详细地了解皮影戏的内容。 首先是皮影戏的人物类型。以民间剪纸技艺和传统戏剧造型相结合,进行适度必要的夸张,造型朴实,精巧优美,形象生动传神。影人身高一般为一尺左右。皮影采用牛皮刻制,粗犷古拙,人物造型为戏曲中的生、旦、净、丑等行当。其中有30多套影人已有80多年历史,影人的结构分为头部、上身、下身、腿、大臂、小臂及手,关联处用丝绳穿扎,活动自如。  皮影戏演出剧目的内容多为神话和传说,分神戏和凡戏两种。神戏有《西游记》里的《红孩妖》《大雷音寺》《大闹天宫》《三打白骨精》等,《封神演义》里的《前氾水关》《后氾水关》《界牌关》等;凡戏有宋朝戏《铜台关》《大破天门阵》,三国戏《古城会》,现代戏《红灯记》《沙家浜》等。  戏班演出的时候一般为11人,其中掌扦3人(主扦1人,副扦2人),板胡1人,二胡1人,扁鼓、战鼓、手板1人,唢呐、笙1人,大锣、小锣1人,钗1人,梆子1人,三弦1人。伴奏的同时能逗能唱,特别是掌扦的双手拿影人贴近影幕表演,口中说唱,脚下不时跺出声音,说唱结合,手脚并用。  范庄皮影经过数十年的实践,形成了以下的特点:比较口语化,通俗易懂,老少咸宜;剧目题材可大可小;武戏热闹激烈,文戏优美动听;没有剧本,所有剧目均靠口传手授,薪火相传;表演的影人全部用牛皮刻制;演出规模小而全,一般为11人。  今天的皮影戏,多亏了老一辈师傅们不断传承,让我们时隔多年依旧能看到这种震撼人心的艺术!近些年随着科技的发展,我们与这些优秀的中华传统艺术渐行渐远。就像电影《百鸟朝凤》里所讲述的,已经有越来越多的传统文化濒临消失。是时候让这些文化瑰宝重新回归大众的视野。等疫情结束后,我们一起去看皮影戏吧! 来源:邯郸文旅 |

【本文地址】