| 重阳节不是只有“独在异乡为异客”这一首诗 | 您所在的位置:网站首页 › 独在异乡为异客下一句古诗怎么读 › 重阳节不是只有“独在异乡为异客”这一首诗 |

重阳节不是只有“独在异乡为异客”这一首诗

|

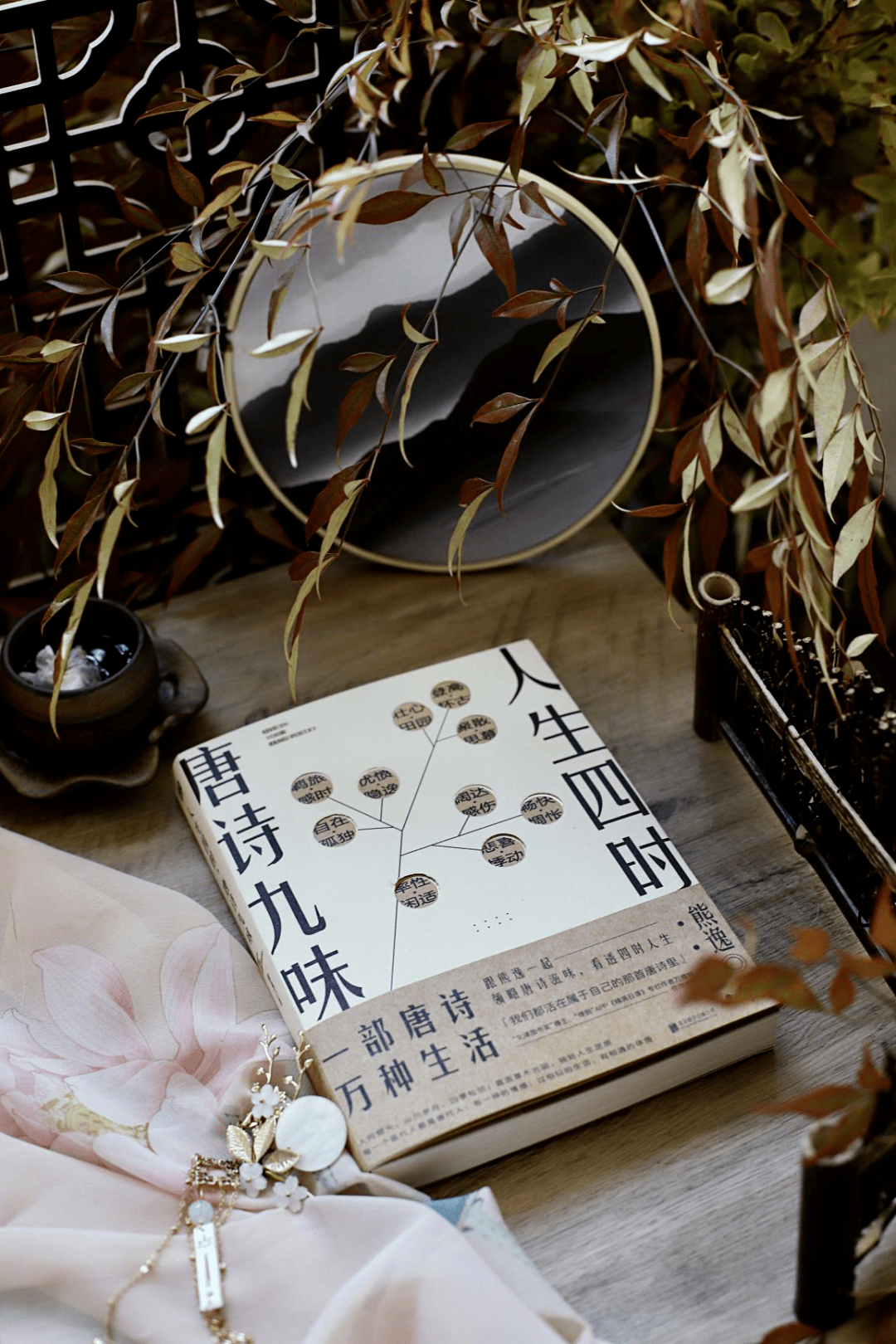

然而重阳节有关登高的诗不是只有这一首,杜牧的《九日齐山登高》同样是一首经典好诗,下面摘自熊逸作品《人生四时,唐诗九味》中对这首诗的解读,带你感受不一样的登高感怀。

九日齐山登高 (杜牧) 江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。 尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。 但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。 古往今来只如此,牛山何必独沾衣。 杜牧的名作《九日齐山登高》是一首七律,短短八句诗,后面六句都是名句,逐步从勉强来的旷达写到真实的旷达。 而真实的旷达, 写出了诗人难能可贵的旁观者视角。今天的我们,会在感动和美丽之外得到额外的益处。 诗人的身份可以超越社会地位 唐武宗会昌五年(公元 845年),平民张祜漫游江南来到池州, 在重阳节那天,和池州刺史(相当于今天的池州市长)杜牧一起登上齐山把酒吟诗。 在今天看来,这一定是件怪事。一个平头百姓,既没有钱,也没带任何项目,跑去找市长大人攀交情,后者竟然还很给面子,两个人像至交好友一样一起过节。 但是,这样的事情在唐朝并不罕见,因为抛开社会地位,张祜和杜牧有一个共同的头衔——诗人。 这就是说,虽然平民很难混到官员的社交圈子里去,但写诗的平民和写诗的官员可以混同一个诗歌圈子。 我们如果想得庸俗一点,就该明白能写一手好诗在唐朝究竟有多么重要。 今天我们都熟悉杜牧,知道他和李商隐齐名,合称“小李杜”, 但知道张祜的人并不太多。张祜在唐朝很有诗名,还是一个多产作家。 你也许记得这样两句诗:“却嫌脂粉污颜色,淡扫蛾眉朝至尊。”这就是张祜的诗,描写杨贵妃的三姐虢国夫人天生丽质,素面朝天。

诗人杜牧画像 你也许很难理解,在那样一个诗赋取士的时代,张祜这样的杰出诗人怎么没能做官。 最主要的原因大概有以下两点:一是性格太张狂,很容易得罪人;二是在人生的关键点上偏偏不大走运,被人刁难。我们可以参考一下他在晚年写下的《到广陵》,那几乎是一篇诗体自传:

一年江海恣狂游,夜宿倡家晓上楼。 嗜酒几曾群众小,为文多是讽诸侯。 逢人说剑三攘臂,对镜吟诗一掉头。 今日更来憔悴意,不堪风月满扬州。 诗的大意是说,自己一生走南闯北,流连在风月场中,饮酒无度, 和底层人民打成一片,写出来的作品却多是劝谏封疆大吏的。自己很有侠骨丹心,剑法不亚于诗才,今日重来扬州,老境颓唐,触绪伤怀。 我们可以从这首诗里总结一下张祜的特点:他很狂,很风流,虽然是文人,但也喜欢武道。

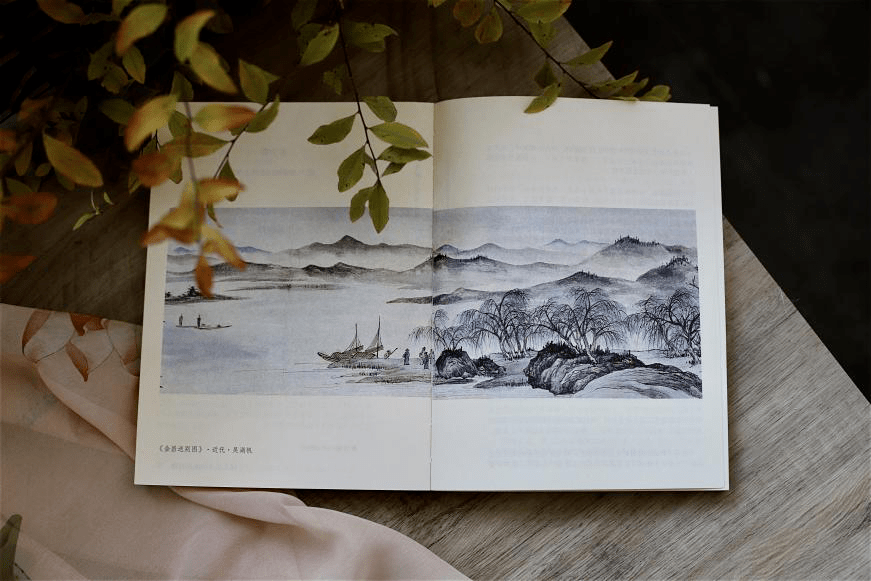

所有这些特点,在比他小二十岁左右的杜牧身上一应俱全。 最有意思是,两个人都对美丽而浪漫的扬州格外迷恋。张祜写过“人生只合扬州死”的名句。 杜牧写扬州的诗更出名,今天很多人还背得出“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”。 对于张祜和杜牧这样的才子来说,如果还没有机会指点江山,那么诗歌、美酒、美人、宝剑就会填满他们的生活。 所以,这两个人能玩得来,能彼此欣赏,并不令人意外。而且两人之间还有一条更加牢固的纽带,那就是同病相怜。 杜牧虽然有个貌似耀眼的市长头衔,但其实是被排挤到池州来的。人的挫折感并不取决于境遇本身,而取决于境遇和自我期待之间的落差。 杜牧和张祜一样,都有着运筹帷幄、决胜千里的宏图大志,所以小小一座池州在杜牧眼里无异于一间美丽的牢房。 逐层递进的旷达 在这一年的重阳,杜牧不再是市长大人,张祜也不再是平民百姓。他们只是一对酒朋诗友,带着酒壶,一同登上附近的齐山。杜牧这首名作《九日齐山登高》就是这时写成的。 登高远眺,风景宜人,大雁的倒影在江面上滑过,虽然已是秋天, 山色依然青翠。在“与客携壶上翠微”这一句里,“客”就是张祜。日子是重阳佳节,天气是秋高气爽,风景是山青水碧,貌似一切都是可喜的。

人生总是苦多乐少,所以才说“尘世难逢开口笑”。此时此刻的欢乐显得格外难得,而既然难得,索性玩得尽兴,在头上插满菊花,否则就不要下山。 但是,这份快乐是真实的吗? 两位诗人在登高的时候,难道就没有看到王之涣眼里的“白日依山尽”吗?难道就没有生出陈子昂那样的“前不见古人,后不见来者”的悲怆吗? 是的,快乐并不真实,杜牧和张祜无非是一对仕途失意而强作欢颜的人。像他们这样心高气傲的才子,怎么可能仅仅因为美丽的风景、真诚的友谊、难得的佳酿和普天同庆的节日就开心起来呢? 除非给他们合适的位置,让他们尽展才华,让天下人仰慕他们的成就,他们才会真正开口一笑。但这样的机会也许永远不会有了,尤其对于张祜来说,他已经五十多岁了,前几十年搏不到的,难道后几十年的时间可以争取到不成? 这一天从登山开始,登到山顶,喝酒聊天,乱折菊花,转眼就是夕阳西下。“白日依山尽”的景象近在眼前, 茫茫百感在这时油然而生。 杜牧当然了解朋友的心事,就像他同样了解自己的心事一样, 所以诗里才有这样劝慰的话:“但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。” 既然对着良辰美景,只管喝酒就是,必须喝到酩酊大醉,才算没有辜负这美好的一天。也不必站在山头,望着西下的夕阳徒添伤感。 一个“但将”,一个“不用”,说得旷达、洒脱,但除了故作旷达和洒脱之外,难道还有别的办法?

《渊明诗意册页》·清·石涛 谁也无法逆转夕阳西下的事实,谁也无法让青春重来,谁也无法重新把握过去做错的选择和失去的机会。失去的已经无可挽回,想要的大约再没有机会得到。 但既然已经到了这个地步,既然哭和笑都不能改变什么,又为什么不能让心态释然呢? 人生有赢家也有输家,赢家大可以赢得光彩,至于输家,倒也不必输到穷形尽相, 不妨体面地转身退场,不失一名诗人的高贵。更何况就算是那些赢家, 也一样要面对夕阳西下,一辈子努力赢来的一切也都将拱手送人。 这就是赢家和输家共同的命运,是“古往今来只如此”的,又何必一个人黯然神伤呢? 诗的最后一句用到先秦时代的一则典故:齐景公登上牛山眺望国都,忽然想到人生短促,死亡不可避免,不禁在无限的眷恋和无奈中落泪。齐景公为之落泪沾衣的,是全人类共有的命运、共同的悲剧。 既然是古往今来的一切人都要承担的,那么无论是齐景公也好, 张祜也好,都没必要独自去承受这份悲哀,更没必要认为这份悲哀仅仅发生在自己身上。 诗写到最后这两句,才体现出真正的旷达。 这是因为杜牧跳脱出自己的小人生,站在旁观者的角度来看待自己、朋友和生活。常人很难站到这样的角度,我们实在太容易把自己和自己的遭遇看成是独一无二的。 往往你觉得天塌地陷,非要马上倾诉给所有朋友的大事件,在旁人听来只有不胜其烦。 因为同类的遭遇,他们已经从无数人那里听说过无数次了。如果能变换一下角度,让自己变成旁人,置身事外地旁观你的悲欢离合,你就会从“古往今来只如此”的领悟里释怀几分,明白“牛山何必独沾衣”了。

这样的人生貌似有一点精神分裂,你会同时以两个身份生活:一个是正在生活的你,一个是旁观着你的生活的你。 有哲学趣味的人最容易有这样的双重身份或者说双重视角,他们一方面会像我们的同伴一样和我们打着各种柴米油盐的交道;一方面会像人类学家深入土著部落一样,旁观周遭世界发生的悲与喜。 所以有些时候, 他们甚至会显得冷漠。杜牧就有这样的潜质,他的一些诗句对于今天的我们来说,会在感动和美丽之外带来额外的教益。 那么,张祜作为当事人,有没有因为杜牧的宽慰而释怀呢?当然没有,就像我们身边的无数例证告诉我们的一样。不过张祜也有自己的麻醉剂,他在一首《京城寓怀》里这样追忆从前: 三十年持一钓竿,偶随书荐入长安。 由来不是求名者,唯待春风看牡丹。 在回忆自己三十岁那年,当时因为有高官的举荐,来长安谋求仕途。那是一次难得的机会,他也很想抓住这次机会,但既然失败了,回忆时的解读方式也就随之不同了。 诗句里的“钓竿”自然不是真的钓竿,而只是一个符号,标榜自己是一名高洁的隐士。至于来长安求发展,只是“偶随书荐”,碰巧有人推荐自己,自己就随便走一趟而已。至于能不能当上官,一点都不重要,去长安最主要的目的是欣赏牡丹花。

本文摘自《人生四时,唐诗九味》,作者熊逸。

▼返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】