| 我只想造希腊小庙,用坚硬的石头堆砌它。 | 您所在的位置:网站首页 › 湘行散记原文朗读 › 我只想造希腊小庙,用坚硬的石头堆砌它。 |

我只想造希腊小庙,用坚硬的石头堆砌它。

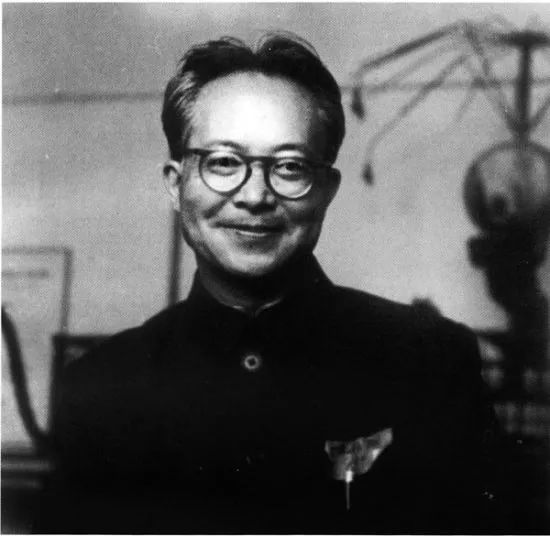

2023年5月10日是沈从文先生去世35周年的日子。 沈从文是一位成就卓著的文学大师、物质文化史研究家、西南联合大学和北京大学教授。在他的一生中,无论从事什么职业,都以超乎常人的“耐烦”的态度,在各个行业开疆拓土,建功立业,成为现代中国的一个不朽传奇。 2022年12月28日,在沈从文先生诞辰120周年之际,我们曾邀请南开大学英才教授,博士生导师李扬,和湖南大学文学院院长,博士生导师罗宗宇, 进行了一次线上特别直播,对谈话题包括:沈从文的总体评价问题;沈从文20世纪30年代的朋友圈与他的文学理想的形成过程;沈从文为什么自我认同为“乡下人”;沈从文湘西书写的几个层面;湘西文化对沈从文创作的影响,以及沈从文的人生道路对于我们的启示。 今天,特刊发对话内容精华版,纪念这位卓越的文学大师。     “蔼然仁者”与“耐烦”态度 罗宗宇:我相信每个阅读沈从文作品的读者,通过他的文字,通过别人对他相关的回忆和描述,心目中都会有一个沈从文的形象,就我个人来讲,作为湖南人我们来读沈从文,可能跟其他读者相比又会多一些家乡文化的情感的素在里面。我个人阅读过程中感受最深的一点是关于沈从文的创作,实际上很多学者都已经在研究中反复提到过:他构建了一个属于自己的文学湘西世界,我们认识、了解沈从文先生文学创作的时候,一定要和他所建构的湘西世界联系在一起。 第二,在我眼里,沈从文先生是一个“蔼然仁者”。我是通过沈从文先生留给我们的文字和图象来走近沈从文和了解沈从文的,当然也包括众多和沈从文先生有过接触和交往的人的文字,如凌宇老师的《沈从文传》。沈从文先生给我的印象,是他的那种标志性的微笑,我看到很多照片或者有些地方选用晚年沈从文形象的时候,都选这个眯着眼抿着嘴微笑的样子。“蔼然仁者”体现沈从文作为世界著名的文学大师,其本质上是一个仁者,仁者爱人,他对世界充满爱,他对人、对人类命运都充满着爱。此外,如果再谈点对沈从文先生的印象,那就是他受道教文化思想影响的自然型人格,就是淡薄名利,为而不有。同时个体又始终保持独立的人格和精神追求。 李 扬:刚才罗老师说到沈从文先生“蔼然仁者”的形象,这一点我们在他的照片、讲话和文学作品中,都能感受到。同时,他骨子里似乎又有很硬的东西,黄永玉曾讲到钱锺书跟他说,“从文这个人,你不要以为他总是温文尔雅,骨子里很硬。他不想干的事,你强迫他试试!” 我们说沈从文创造了一个不朽的传奇,这个“传奇”甚至是不可逾越的——他只是小学毕业,当过兵,但是到二十一二岁的时候一头闯进他所说的“无从毕业”的社会学校,最终通过艰苦卓绝的努力,成为著名作家、文学编辑家、大学教授、物质文化史研究专家。现在想来,不要说是一个小学生,即便是一个博士,如果让他在多个领域取得这么大的成就,都是难以想象的。 需要我们特别注意的是,沈先生的这些成绩都不是在顺境中、温室里取得的,而是在极其严苛的环境中取得的。我在编写《沈从文年谱长编》的过程中,回荡在我脑海里的,往往是环境对他的不公:是左手用毛巾捂着流血的鼻子,右手在“窄而霉小斋”里面拚命写作的先生;是在寒风料峭中倒好多次车,捧着一个烤红薯,等待着历史博物馆开门的先生;是在午门城楼里埋头整理文物,被别人无意中锁在库房里而浑然不觉的先生;是住在一个非常狭小的房子里,到处都拉着绳子,纵横交错,绳子上挂的都是古代服饰的照片的先生。就是在这样极其艰难的客观环境之下,沈先生却取得了这些后人难以超越的成就。 所以说,沈先生给我们树立了一个行为的标高。当说起我们为什么没有写出大师级的作品、没有解决什么原创性问题的时候,很多人往往把它归因于外在环境。但是在沈先生身上,我们却看到了另外一种景观,世界没给他提供任他予取予夺的环境,但是他却以一己之力为我们造就了如此这般的“传奇”。沈先生经常自称是“乡下人”,我们每个人都对“乡下人”这个概念都有自己的理解,但是在沈先生这里,乡下人的含义远比字面上的含义丰富和复杂得多,可能正是这种乡下人的意识,乡下人的追求,成就了先生在文学、在物质文化史各个领域的工作。 十年前我在做沈从文研究的时候,曾经读过了宗宇兄的《沈从文思想研究》,有一章给我留下非常深刻的印象,用一个专章来讨论乡下人问题,给我非常大的启示。借这个机会,罗老师能否给我们分享一下您对沈从文先生说自己是“乡下人”以及“乡下人”所隐含的深层含义? 一个“乡下人”的标准 罗宗宇:“乡下人”在沈从文那里,有的时候是用于他指,指自已作品中的那些湘西人物,他有时候也用“乡巴佬”这个词。对沈从文用于他指的“乡下人”,研究者对此有所解读,如有的解读为湘西人,讲沈从文用于指他笔下湘西世界的水手、妓女、土匪、兵士等等,也有的解读为带有少数民族的含义,还有的解读为和城市相对应区隔的地理空间乡村里面的人。我着重探讨的是沈从文用于自指的“乡下人”。我对《沈从文全集》进行了梳理,最早是1925年第一次,那时候他刚到北京不久,从老远的偏僻的湘西跑到皇城根下的北京,他遭遇到了相当大的文化冲击,由此触发对自我身份的思考。当他思考“我是谁”的时候,他找到了 “乡下人”这个词。实际上,第一次称沈从文为乡下人的是他姐夫。当他怀着理想到了北京,在前门火车站,感觉到北京真大。前来接他的姐夫问他为什么到北京来,这是大家都很熟悉的一个桥段,沈从文做了回答,就是那种典型的文学青年的理想主义的回答。他姐夫听了之后就笑,说“你真是一个乡下人”。我想沈从文后来用这个词指称自己的时候,应该与他姐夫称他为“乡下人”并且所激起的内心波澜和生命体验有关。沈从文从1925年开始,一直到1980年代他逝世之前,他反反复复几十年都讲自己是一个“乡下人“,我把它定位为沈从文对自我身份的认同。 那么他自我认同为“乡下人”又有什么目的和含义呢?我觉得沈从文自己认同为“乡下人”的过程经历了一个从感性到理性的过程,从最初的生命情感体验,到后面开始比较理性地找到这么一个范畴,在反复表达的过程中,实际上经历了一种理性选择和认知后,最后才把自己认同为乡下人,我认为这是在1933年-1936年完成的。沈从文到三十年代初期已经取得了非常令人瞩目的成绩,他在文坛的地位已经很高,从初到北京的文艺北漂,在艰难困境中进行早期创作,到1928年-1929年的时候他的文学创作开始走向成熟,再到三十年代他的创作得到文坛的广泛认可,特别是《边城》的创作,已经牢牢奠定了他在文坛的地位。与此同时,随着他在文坛创作地位的升高,他也开始写作一系列文学批评文章,大概是从1927年左右沈从文开始撰写文学批评文章,到三十年代他开始给别人作序,还有他主编《大公报》文艺副刊,种种信息表明沈从文确实是一个人物了,成为了京派的一面旗帜。 正是在这个时候,沈从文反复进行理性选择,把自己定位为“乡下人”,我觉得这里面很有意味。他在《习作选集·代序》里面说自己是乡下人毫无骄傲,也不在自贬,乡下人有乡下人的品性,有自己的一把尺子,从这些描述可以看出沈从文对社会、对人生有自己清醒的理性判定。 回到刚才李扬教授讲的问题,沈从文之所以自我认同为乡下人,大概有这么几点意思:其一是他要寻找到一个社会现代性批判的支点,他通过自我认同为“乡下人”来建构一个诗性的主体,大写的诗性主体。沈从文对都市文明病有深切的体悟和感受,自我定位为乡下人,为他反思社会现代性找到一个基点,这个基点使他建构了一个对社会现代性进行反思和批判的诗性主体,其目的是要反思批判现代文明,这是一个以审美现代性反思社会现代性的诗性主体。 如果从其它方面来讲,他的“乡下人”自我认同也有其它的意义,比如从心理学来讲,沈从文在都市社会中无法找到自己的心灵归宿,他的心理自我也需要有一个明确的身份,从这个意义来讲,“乡下人”又完成沈从文在心理上的心理自我建构,作为一个从湘西走到都市经历那么大文化空间的跨越和冲击的个体,当他在心灵上产生情感和心理问题的时候,他通过“乡下人”的认同又解决自我的心理问题。 其三,如果从文学创作和批评的角度来讲,沈从文的“乡下人”的自我认同也为沈从文进行文学创作和批评找到一个基点。沈从文在三十年代谈到自己文学观念的时候反复讲我跟你们是不同的,言下之意他有自己的标准,这个标准就是一个乡下人的自然人性标准,这种人性美学的文学观念,或者说沈从文的自由主义文学观念,体现了沈从文作为乡下人的审美尺度。 “我只想造希腊小庙” 李 扬:确实如此。“乡下人”在沈先生眼里是有一点小小的自傲、自我期许在内的。他好像在说,我没有受过你们那么多的教育,唯有如此我才能保持人应该有的纯真,有着人的生命应该有的形态,而那些受过教育的人、文明人,不过是“阉寺性”的人,雄身而雌声,而没有受过教育的乡下人则保持着生命应该有的庄严。“乡下人”的自我确认,同时也是对流俗的一种抵抗,先生到了城市以后看到所谓的文明社会中有很多唯实唯利的东西,有各种各样的尔虞我诈,而这都是背离人应该有的东西。因此,“乡下人”自我指称背后,隐含着对于生命价值的充分肯定。 也正是在这样的情形下,他建立了隶属于自己的文学价值观: 这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。我只想造希腊小庙。选山地作基础,用坚硬的石头堆砌它。精致,结实,匀称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑。这神庙供奉的是“人性”。 同时他在《习作选集》代序当中也说,我要表现的本就是一种人生的形式,一种优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式。这就是他的尺子,也就是刚才宗宇先生说的我的尺子和你们的尺子不一样。 所以,在20世纪30年代先生的文学观和当时流行的很多观念有过激烈的交锋。在他看来,有很多作家表面上是以作家的身份出现,但是他的真实目的并不是文学,而是通过文学获取名、利。他在《文学者的态度》中说,现在玩票白相的文学家实在占了作家中的最多数,他不是为了文学,只是要成名、要成功,而在我这个“乡下人”看来,他们所谓的成功只不过是“自以为成功”,或者“设计成功”。先生说,想从这种创作态度下得到纪念碑式的作品,这是一种愚蠢的期待。而这些人,过去我们经常讲京派、海派之争,好像沈从文代表京派,他对于海派怎么着。其实先生对于所谓的京派、海派都有自己的看法。玩票的白相作家在上海寄生在书店、报馆、官办的杂志当中。北京也不是没有,北京寄生在什么地方?寄生在大学、中学,以及各种各样的教育机关当中。这种写作态度是绝对难以取得庄严伟大的作品的。 沈先生知道,我的追求和你们的追求全然不一样,他并没有为了迎合流俗而改变自己的文学信仰,而是一直以一己之力对抗着世俗的观念。在沈先生一生当中,一直在努力的护卫着这样一种文学理想。即便到了二十世纪六十年代,他依然信守着这样一种理念。他在《抽象的抒情》中写道,“一个作家如果一味追求某种少数特权人物或多数人能懂爱听的阿谀效果的话,如果他乐于这样做,他完了。如果他不乐于这样做,也完了。前者实在不容易写出有独创性的艺术风格的作品,后者也写不下去,同样也消失了,或把生命消失于一般化,或什么也写不出,他即或不是一个懒人,还是做成一个懒人的结局。”这几乎是对20世纪中国作家艺术生命的一个隐喻。 在很多人的印象中,沈先生书写着人性,表现着生命的庄严,甚至还有一些远离时世的样子。有些人也讲,他构建了一个乡村牧歌式的世界,实际上,这只是沈先生文学理想的一个侧面。沈先生写人性,写生命,但是他笔下的人性不是外在于社会现实的,而是深深植根于我们生活的世界的,因此对人性的书写不是抽象的人性,而是为了实现对社会的改造,为了实现民族的重造。他笔下的人性,有时恰恰是疗救民族之伤的有效手段。所以,在看似软性的追求背后,隐含着很深层次的价值追求。我们读沈从文作品的时候,有时也能够感受到先生金刚怒目的一面,他也是直面现实,甚至批判现实的,所以20世纪30年代他写下很多名篇,直接表明了自己和国民政府政策的格格不入的态度。到了20世纪40年代,沈先生所表现出来的知识分子气质依然为世人所敬仰。所以说,从知识分子的角度来讨论沈从文,是一个很有意思的话题,我想听听宗宇兄的理解。 “向人类的虚空凝眸” 罗宗宇:这是一个很有意思的话题——沈从文谈文学者态度的时候是拿他们家的大司务打比方,他认为大司务老老实实、认认真真、勤勤恳恳,文学者的态度就应该是这个样子。这是很有意思的,他认为文学是非常庄严的事业,是一种事业,而不是一种职业,因此要像厨师一样,老老实实、认认真真、勤勤恳恳工作,不取巧。这就是沈从文的严肃文学观,这使得他对文学和商业、政治一旦发生密切联系,他就忍不住要批评。 再回到知识分子话题,沈从文很显然是一个现代知识分子,他这个现代知识分子的思想资源有两个重要的来源,最重要的资源是“五四”思想,他曾写了一些纪念“五四“传统的文章,比如谈文学的重造、社会的重造,包括他的文学理想和文学启蒙等;同时他的思想资源里面还有一支是来自湘西本土文化思想资源。这两种思想文化资源在某种意义上又是富有一定张力的。到20世纪40年代,沈从文想做一个有批判精神的公共知识分子,他觉得自己有这个文化资本,必需担当这个责任。于是我们看到了沈从文的湘西书写虽然还在写,但是整体感觉到有些乏力,杂文写成了他这一时期最重要的探索,这些杂文正好契合了沈从文想成为一个公共知识分子的强烈冲动。 他把反思的目光投向自身,对知识分子群体进行了反思和批判。这是进行自我革命、自我反思,向自己动解剖刀。如沈从文在西南联大,他对教授打牌是很反感的,他有一些这方面的批评言论。与此同时,他对教授们变成追名逐利的动物,而没有承担公共知识分子应该承担的思想责任,也是持批评态度的。他觉得知识分子作为这个民族优秀的头脑应该“向人类的虚空凝眸”,他反复提到这一点,按今天的话讲就是诗和远方,关乎人类的终极价值和意义,沈从文之所以执拗地坚持写那些东西,正是以实际行动来践行自己作为公共知识分子的责任和担当。 李 扬:这个话题稍显沉重了一些,对沈先生的一生也产生了至关重要的影响。刚才宗宇先生谈到沈从文对于西南联大时期人们打麻将、打桥牌的反感,这和他自己对工作的态度有关系,他把自己的全部身心都投入到自己的追求的东西当中去了,心无旁鹜。 谈到知识分子这个话题,有一个有意思的现象,这个问题我一直在考虑,一方面知识分子的立场、知识分子的观念在成就了沈先生的同时,对他自己个人来说也产生了一个小小的后果,这就是他写小说越来越少。他的小说风格也发生了变化,他四十年代写的小说,故事性越来越弱、心理分析越来越多,这个时间节点恰好是他成为西南联合大学教授的时间。所以,我也确实有一点困惑,不知道宗宇兄想过这个问题没有:随着沈先生学识的增加,他四十年代以后小说的创作量下降了,就像我们经常说中文系培养学术研究者不培养作家一样。这个问题宗宇兄怎么看? 罗宗宇:最早可能是王晓明教授认为沈从文三十年代以《边城》为代表的那一类湘西小说是成熟的沈从文式的文体风格,再以这个为标准去看四十年代的写作,他认为沈从文遭遇到了创作的困境和瓶颈。我自己的思考是,如果从事实来讲,沈从文四十年代的写作肯定是这样的,《边城》那样的作品确确实实没有了,《传奇不奇》《巧秀与冬生》等作品和《边城》的书写明显有差异,更多是现实主义式的对于“失乐园”湘西的表现。 这到底是为什么?我倾向于理解为这是沈从文主动选择的变化,而不是他的创作能力的衰退。他在自己人文公共知识分子身份立场的召唤下,主动选择进行自我突破,这种突破从两个路径进行,一个路径是进行现代主义的探索;还有一种是杂文书写。无论哪一种书写,都跟原来《边城》那样的湘西书写所奠定的文体风格不一样了。这个仅仅是我个人的想法。 大湘西的概念 李 扬:是的,我们讨论沈从文,有一个离不开的存在,那就是湘西。沈先生不仅仅是湘西人,同时他给我们构建了一个充满诗意的湘西世界。沈先生成长在这里,生活在这里,可以说这片大地滋养了他,也孕育了先生的精魂。如果先生没有在湘西成长,我们也很难在他的小说、散文当中见到如此的湘西样貌。所以在沈先生的小说、散文当中,他一直饱含深情地书写这片神奇的土地,表达着对这个世界的爱与恨、情与愁,我们读过沈从文很多小说的时候,像《边城》《长河》《萧萧》《虎雏》等等小说的时候,作家以神奇的笔触书写湘西的人情、人性,表现湘西人民率真而又顽强的抗争,这使他的作品充满人性和对于生命原始力量的赞美。他笔下的很多少女,比如《边城》里的翠翠,《三三》当中的三三,《长河》当中的夭夭,都是属于清纯而又青涩,好像从来没有被世俗污染,引起读者包括当代读者对诗意生活无尽的遐想。沈从文自己也说他在写《长河》的时候,写湘西的时候,他心目当中的读者应该是生于斯长于斯、将来与这个地方永远不可分的一个同乡。 从这个角度来说,沈先生确实是不辱使命,我们觉得他近乎以一己之力在延续着湘西文化的血脉传承,他用心的体悟笔下的人物,表现他们在生活重压下喘息的声音。当然他的散文中也有对湘西特有的文化,赶尸、放蛊、落洞等等巫楚文化的描写,像《凤凰》《一个传奇的本事》,这里都有所描写。但是在先生的笔下无处不在的是他对于湘西山光水色、如诗如画的描绘,宛若人间仙境。所以我们看《湘行散记》《湘行书简》《湘西》中对湘西的描写,都表现出他对这方土地的深深眷念。当然无论是对湘西自然景观的赞美,还是对于自然人性的讴歌,我觉得远远超出了单纯的地域意识或者民族意识,他是把它放置在人类应该拥有的样子的宏大背景下来反省历史、省察现实。所以先生是一个湘西作家,又有少数民族的身份,但是我们也看到他思考的很多问题又超越了族群问题、地域问题,关注着中华民族的命运。关于湘西文化对他创作的影响。宗宇兄这方面有什么高见? 罗宗宇:这个话题我相信每位“沈迷”都能说上一些。作家的童年经验,作家的故乡和作家成长的那一方水土上的文化都给作家以影响,任何一个作家都是地域文化的动物,沈从文当然也不例外。首先,沈从文笔下的湘西不是我们今天湖南省地理版图上的湘西土家族苗族自治州,沈从文作品中的湘西是一个大湘西的概念,也就是沅水及其支流这个流域,它可以从常德到新晃,包括今天的怀化、湘西州、张家界、常德等地,所以这是一个大湘西的范围。在这个大湘西土地上的文化,应该说是文化的复合体,因为这个土地上是少数民族和汉族杂居,既有少数民族文化,也有汉族文化,少数民族文化又有苗族、土家族等文化,还有古代的楚文化。 就沈从文而言,湘西文化对他创作的影响最基本的是影响到他文学创作的题材、内容,这一点我们读者在读的时候,都可以感受得到。举例来说,湘西的民间文化,或民俗文化,按照美国人类学家雷德菲尔德的观点,这是一个小传统。这种传统文化在沈从文的湘西散文和小说创作中比比皆是,以《边城》为例,他在这里表现了青年男女的恋爱,对歌就是典型的湘西文化中的少数民族文化,根据苗族学者的考证,苗族在重要的节假日青年男女会对歌,这是有田野考察材料做支撑的,《边城》里还有众多民俗的描写,比如端午节划龙船,爷爷死后的葬礼,这些都是湘西民俗文化,可以说小说《边城》反映了湘西这片土地上独特的文化和生命形态、生活样式以及这个土地上乡下人的喜怒哀乐的式样。 湘西文化还影响了对人物形象的塑造,这个是对小说思维的影响。仍以《边城》为例,翠翠在遭遇爱情危机的时候,她想保卫自己的爱情,小说里面写到翠翠的第一反映是什么?她是求神,唱的湘西祭拜傩神的歌;还有湘西文化对人物命名思维也有明显影响,例如,一些人物的名字都跟“傩”有关,如傩佑、傩喜、傩送等,为什么小说中人物里面有这么多傩?还是跟地方傩文化有关系。这些小说人物的命名思维,都是借助湘西文化形态里面的一些东西完成;此外,小说叙事动力也与湘西文化有关——《龙朱》中写苗族男子和女子对歌,整个小说由这个构成,实际上就是湘西文化形态构成了小说叙事。《七个野人和最后一个迎春节》,小说的冲突就是少数民族居民过年要喝酒,而官府不允许喝酒,然后产生冲突,诸如此类,小说叙事动力和湘西民间文化形态很有关系。 还有一点是小说语言,沈从文的小说语言里面有一些苗族语言。更重要的是小说中的一些歌谣,这些歌谣进入到他小说的创作中,还影响到他写人物的对话。沈从文有一些苗族传奇系列小说人物的对话就很诗性,比如《龙朱》中男女主人公对话都是唱歌。还有一个小说叫《凤子》,当地人的对话也都是很有诗性的。这些乡野人物,为什么讲话充满了诗性?你去看他们的那些语言,与民间歌谣的样子有点相似,所以民间歌谣可能成为了诗性对话的一种根源。我觉得不能说是沈从文以自己知识分子身份代入了写人物对话,而是在湘西当地歌谣文化环境下,老百姓只要对歌本身就成为了诗人。沈从文小说的语言充满诗性和野性、田野的气息,这是湘西文化给语言带来的不一样的味道。 “朋友圈”的包容 李 扬:是的,你在湖南长大,是入乎其内又出乎其外。有的时候我也在想另外一个问题,作家在成长过程中,除去硬性的社会、环境、政治、出版等等制度性层面的东西以外,可能也和软性的环境,有这样或那样的关系。沈从文先生著作书写的生活富有诗意,充满灵韵之气。除去个体的努力和湘西的文化影响之外,先生到都市之后生活的朋友圈也产生了这样或那样的影响。 这些朋友圈给他提供文化滋养的同时,同时也容忍他,为他提供了自由思考的空间。我们经常感慨我们的时代戾气太重了,我们明明知道每个人都有缺点,但是好像我们却容不得任何一个人犯这样或那样的错误。在先生成长的过程中,不能说他没有犯过错误,他也有情感发炎的时候,也有各种各样逾越某种规矩的地方,但朋友们一直用自己的包容之心容忍他,所犯的错误并没有对他的创作产生致命的影响,他依然在写作中尽情地挥洒着他的才情。徐志摩的创作也可作如是观。 沈先生和徐志摩两个人的朋友圈有相似的地方。沈先生到北京以后,有几个环境对他创作影响很大。一个是“太太的客厅”,以林徽音为中心,在北京的北总部胡同三号,在每个星期六下午,一群朋友在这里聚会,谈天说地,谈文学,也论艺术,天南海北无所不包。这个朋友圈都是很有学问的人,像考古学家李济,中研院社会研究所的所长陶孟和,经济学家陈岱孙,法学家钱端升,逻辑学家金岳霖,物理学家周培源,都是名流巨子。像胡适、萧乾、叶公超、朱光潜也在这里出现。作为小学生的沈从文出现在这里,毫无违和之感,这个朋友圈对他的文学观产生了这样那样的影响,最后使沈从文先生成了京派文学的一个重镇。 还有一个朋友圈则是和朱光潜先生有关系,1934年前后,在北平的后门慈慧殿三号有一个读书会,这个读书会一个月大概做一两次,参加的人大多是文人、作家,像周作人、朱自清、废名、梁宗岱、林徽音、孙大雨、叶公超、卞之琳等等,这个名单还可以开下去,都是取得重要文学成就的人,他们在这里不断探讨自己对于文学的看法,对扩大沈先生的学术视野,提高文学眼界,都起到了非常重要的作用。 最后一个话题,时间不多了,我们三言两语讲几句。沈先生从一个小学生成长为多方面的大师级的人物,我们说是难以复制的一个传奇,他的人生成长道路留给我们什么样的启示? “吃得苦霸得蛮” 罗宗宇:沈从文先生确确实实创造了一个人生传奇,这个传奇是有多个评价指标支持的。从偏远的湘西,一个小学没有毕业的人,成为了我们今天熟知的世界文学大师,沈从文的人生道路具有多方面的启示。 我个人觉得,首先就是一定要有梦想,沈从文走出湘西之前的那种生活状态,是生命旋转于磨盘之下,再通俗地讲就是脑袋掉在裤带上,生命随时可能说没就没了。如果以世俗的标准来看,他出走湘西之前还是不错的,已做到湘西王陈渠珍的秘书,但是他因为有梦想,不满足,他到北京去,就是为了寻求梦想。这一点很重要,如果沈从文不是因为文学梦想,按他自己的话来说,可能在当地成为了一个绅士,成为了当地上流社会的一员。而因为有了梦想,他从边城走向了世界,这就是梦想的力量。我们通常会开玩笑讲,年轻人一定要有梦想,万一实现了呢?从沈从文这里我们就可以知道,梦想真的会实现,会开花结果。作为最早的北漂一代,沈从文在梦想的召唤下始终不放弃、不抛弃,最终成功。 第二,就是要不怕困难,不断磨炼自已。我们的人生不可能是一帆风顺的,如果你是一个对自己人生有比较高的目标的人,这中间就会有这样或那样的困难。就沈从文先生而言,他的人生过程也是这样,从湘西到北京,从北京到上海,上海到青岛,青岛到北京,北京到昆明,昆明到北京等等,其创作、批评、编辑,甚至于包括追求爱情,都是充满困难的,但他没有被困难打倒,用湖南话叫“吃得苦霸得蛮”,沈从文用这种精神不断克服一个又一个困难,实现自己人生的超越,即便1949年人到中年,遭遇到转业的困难,但是他硬是凭借自己的意志和毅力,最后成功实现转型,成为一个物质文化史的大家,有点类似艺术家的“衰年变法”成功,沈从文的人生告诉我们唯有不畏困难、不断前进,才能获得成功。 第三,一定要保持自己的独立人格和精神追求。不管世界怎么变化,不管别人怎么看,我们都要有自己的独立人格,有自己的精神立场,有自己的立场就有自己人生的定海神针,有了人生的定海神针,不管风吹浪打,甚至闲庭信步。 李 扬:的确,我们要有梦想,我们要坚守自己独立的人格。现在很多人都认为沈从文研究已经很充分了,因为它成为热点已经有四十多年的时间,很多博士、硕士在这里开疆拓土,沈从文研究达到了很高的高度,但是和先生给我们建立的文学、艺术、学术的大厦比较起来,我们后辈做的还远远不够。对于沈从文的理解,可能我们也还是刚刚起步,有很多东西我们还没有静下心来细细品味。先生以他丰富的笔触给我们呈现着底层人民重压下的喘息声,但是先生在重压下成长,我们对先生在重压下的喘息声的理解、把握还远远不够。 沈先生去世以后,夫人张兆和女士曾经编过一本《从文家书》,在《从文家书》后记中写过一段话,令我非常震撼。她是这样写的:“经历荒诞离奇,但又极为平常,是我们这一代知识分子多多少少必须经历的生活。有微笑,有痛楚;有恬适,有愤慨;有欢乐,也有撕心裂肺的难言之苦。从文同我相处,这一生究竟是幸福还是不幸?得不到回答,我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是现在整理编选他遗稿的现在。过去不知道的,现在知道了;过去不明白的,现在明白了。他不是完人,却是一个稀有的善良的人。对人无心机,爱祖国,爱人民,助人为乐,为而不有,质实素朴,对万汇百物充满感情。” 永远的沈从文,说不尽的沈从文。在沈从文研究领域,还有很多很多的工作等待着我们去做。  李 扬 南开大学英才教授、博士生导师,南开大学文学院院长,兼任中国话剧理论与历史研究会副会长、中国现代文学研究会理事、中国当代文学研究会理事、天津市写作学会会长等。2007年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。20世纪80年代起,先后在《文学评论》《外国文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《文艺理论研究》等报刊发表论文百余篇;先后出版有《现代性视野中的曹禺》《中国当代文学思潮史》《沈从文的家国》等著作多部;多次获得天津市、河北省社会科学优秀成果奖;承担多项国家社科项目,现为国家社科基金重大项目“中国文艺副刊文献的整理、研究及数据库建设”首席专家。  罗宗宇 湖南大学文学院院长、二级教授、博士生导师、国家社科基金重大招标项目首席专家,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”和湖南省“芙蓉学者”特聘教授。出版《沈从文思想研究》等学术著作多部,发表论文70余篇,获首届湖南文学艺术奖等奖,兼任中国少数民族文学学会副会长、中国现代文学研究会理事。 稿件初审:周 贝 稿件复审:王 薇 稿件终审:王秋玲 原标题:《我只想造希腊小庙,用坚硬的石头堆砌它。》 阅读原文 |

【本文地址】