| 岭南蚝壳窗博物馆:余荫山房 | 您所在的位置:网站首页 › 清晖园是什么园林 › 岭南蚝壳窗博物馆:余荫山房 |

岭南蚝壳窗博物馆:余荫山房

|

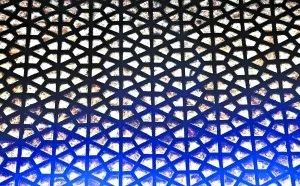

玲珑水榭的横披蚝壳窗 在式样方面,余荫山房蚝壳窗种类繁多,让人眼花缭乱,包括六角金盘图案、八角金盘套古钱图案、十字菱花套古钱灯笼图案等,蚝壳片镶嵌在各式各样的木花格中,精巧华美,多姿生动,蕴涵浓郁的岭南海洋文化气氛。 据番禺区非物质文化遗产传承人崔镜兴介绍:“1982年,我参与余荫山房第一次全面修复工程时蚝壳窗就是这样,没有更换过,应该具有百年历史。”广东从事古建筑研究的专家、广东民间工艺博物馆原馆长李继光告诉记者,在整个广东地区,余荫山房蚝壳窗存量应属最多。“此外,在东莞可园也有一定数量的保存。” 一个窗扇就耗费162片壳片 工艺繁复 日前,记者在余荫山房工作人员引导下,寻找蚝壳窗的踪影。“游人在余荫山房游赏时,很容易被五彩斑斓、明朗活泼的满洲窗或开关灵活、可手动推拉的百叶窗所吸引,而随处可见的蚝壳窗却被大多数人忽略。”工作人员感叹道。 据该人员介绍,蚝壳窗的样式与满洲窗、玻璃窗类似,其材质又是半透明的,因此人们很容易把他们与玻璃窗混淆,以为是沾了尘的陈旧玻璃窗。 记者来到被誉为岭南园林最经典造型的浣红跨绿廊桥旁,看到廊桥横披采用了大大小小共10扇蚝壳窗装饰,古典气氛浓厚,将沉闷的灰色屋顶衬托得富有生机,凸显海洋文化气息。而玲珑水榭的横披蚝壳窗,壳片将自然光扩散透射呈现光影扶疏的美感,透亮的蚝壳与黑色棂格明暗结合,取得很好的艺术效果。 工作人员表示,岭南园林建筑以黑灰为主色调,天花、封檐板、隔扇、窗框及棂心、支柱等大多采用黑色呈现,墙面、瓦面等采用灰青色、灰色呈现。蚝壳窗被广泛应用后,大面积呈现的象牙白成为黑、灰的过渡色调,虚实相生,如行云流水。

菱花套如意图案

十字菱花套古钱灯笼图案 瑜园底层是船厅,厅外有一方形小池,船厅上的十字菱花套古钱灯笼图案窗式令人惊叹。工作人员表示,这背后是极其繁复、精致的手工,仅制作一个窗扇就需要耗费壳片162片,工匠需要将蚝壳裁切成十余个不同的规格以获得图像的丰富变化,窗心还镶嵌着彩色蚀刻玻璃画,一白一红,亦中亦西,二者相得益彰。

船厅 材料揭秘 蚝壳窗非蚝壳造 材料为海月壳 蚝壳屋(墙)的外观凹凸不平,而蚝壳窗平滑如镜。蚝壳屋(墙)采用的贝类是蚝,壳表面粗糙,暗灰色,内面色白光滑。蚝壳窗采用的贝类是海月,贝壳极扁平、半透明,壳呈白色,内面具云母光泽。 说起蚝壳窗,人们很容易联想到蚝壳屋或蚝壳墙。蚝壳屋(墙)作为一种建筑方式,曾经在岭南地区十分流行。清屈大钧在《广东新语》中曾记载:“以其(蚝)壳累墙,高至五六丈不仆。” 关于传统蚝壳窗的制作原料一直有两种不同常见说法,一为海月壳说,二为蚝壳说。为了求证这个说法,西北大学文化遗产学院与中国国家博物馆的研究者也从做过实证研究,他们以广东深圳龙岗客家民俗博物馆收藏的蠡壳窗、东莞可园绿绮楼的蚝壳窗、广州陈家祠于近代废弃作坊中发掘出土的完整贝壳为样品,进行成分分析、样貌对比,基本确定上述来自广东沿海地区代表性样品原料都为海月壳。 明明原料为海月壳,为何名字却变成了蚝壳窗呢?有研究者指出,“海月壳”被误传为“蚝壳”,一方面,因为与传统建材和贝壳接触机会较多的多为工匠、渔民等,对于贝壳等当地物种多只知其音,不识其字,传播过程中易产生偏差。此外,对从小沐浴在蚝文化中的沿海地区人们来说,蚝壳窗的名字更容易被认可。 李继光告诉记者,蚝壳窗仅仅是一种约定俗成的称呼,并不代表它的原料是什么。“在苏州、杭州一带,都把这种海月壳窗户称为蠡壳窗。广东一带也曾有这样称呼,后来不知为何变成了蚝壳窗,大家也叫习惯了。” 蚝壳窗非蚝壳造 材料为海月壳 蚝壳屋(墙)的外观凹凸不平,而蚝壳窗平滑如镜。蚝壳屋(墙)采用的贝类是蚝,壳表面粗糙,暗灰色,内面色白光滑。蚝壳窗采用的贝类是海月,贝壳极扁平、半透明,壳呈白色,内面具云母光泽。 说起蚝壳窗,人们很容易联想到蚝壳屋或蚝壳墙。蚝壳屋(墙)作为一种建筑方式,曾经在岭南地区十分流行。清屈大钧在《广东新语》中曾记载:“以其(蚝)壳累墙,高至五六丈不仆。” 关于传统蚝壳窗的制作原料一直有两种不同常见说法,一为海月壳说,二为蚝壳说。为了求证这个说法,西北大学文化遗产学院与中国国家博物馆的研究者也从做过实证研究,他们以广东深圳龙岗客家民俗博物馆收藏的蠡壳窗、东莞可园绿绮楼的蚝壳窗、广州陈家祠于近代废弃作坊中发掘出土的完整贝壳为样品,进行成分分析、样貌对比,基本确定上述来自广东沿海地区代表性样品原料都为海月壳。 明明原料为海月壳,为何名字却变成了蚝壳窗呢?有研究者指出,“海月壳”被误传为“蚝壳”,一方面,因为与传统建材和贝壳接触机会较多的多为工匠、渔民等,对于贝壳等当地物种多只知其音,不识其字,传播过程中易产生偏差。此外,对从小沐浴在蚝文化中的沿海地区人们来说,蚝壳窗的名字更容易被认可。 李继光告诉记者,蚝壳窗仅仅是一种约定俗成的称呼,并不代表它的原料是什么。“在苏州、杭州一带,都把这种海月壳窗户称为蠡壳窗。广东一带也曾有这样称呼,后来不知为何变成了蚝壳窗,大家也叫习惯了。” 修复难:制作工艺濒临失传 蚝壳窗采用贝类外壳作为窗屏有着难以避免的缺点,如蚝壳窗壳片剖面直接暴露于空气中,经长久风吹日晒,会出现开裂、片状剥落、缺损等病害,细菌等微生物附着在贝壳表面会加速蚝壳窗的风化。 “目前,整个岭南地区现存的蚝壳窗数量稀少,且没有针对性的有效保护措施,使其正以相当快的速度消逝。”沈瑜元表示,余荫山房的蚝壳窗也面临这些问题,部分蚝壳窗风化严重,出现局部开裂缺损;由于蚝壳窗制作工艺濒临失传,蚝壳窗面临无法修复的问题。 据了解,蚝壳窗制作工艺复杂,从蚝壳加工到安装,需要经过陈化去味、刷洗擦薄、切边劈壳、打磨抛光、劈篾上色、打眼固定等多道工序,制作时间长、产量低、成本高。 2010年,蚝壳窗(即蚝壳窗)制作技艺被列入第四批嘉兴市非物质文化遗产名录。而曾作为重要产地的岭南,对于蚝壳窗制作工艺的传承暂时空白。汤国华惋惜地说:“本地蚝壳窗常见的样式即六角金盘花窗心的制作工艺已经失传。” 目前,部分博物馆在蚝壳窗外表施加一层玻璃板,以隔离风雨和人为损坏,但这么做让古建筑失去了韵味。 岭南地区时雨时晴,汤国华指出,蚝壳窗的蚝壳片和木条易受天气影响而热胀冷缩。蚝壳窗保护的工作重点在防水,他建议古建筑管理单位定期对蚝壳窗进行检查,如发现蚝壳片和木条间产生空隙需及时进行加固或采用桐油灰填补空隙;在蚝壳表面扫一层清蜡,可控制其风化的速度。 “鱼鳞云断天凝黛,蚝壳窗稀月逗梭。”清代诗人黄景仁《夜起》一诗中描述了蚝壳窗的光影盛宴,镶嵌在木花格里的蚝壳像一片片鱼鳞,整整齐齐,重重叠叠,隐隐约约的光芒点亮了岭南水乡的秀气。如今,只有少数的古建筑还收藏着蚝壳窗的古雅和精致,默默地抵挡着岁月的洗礼。沈瑜元表示,接下来,余荫山房将探索蚝壳窗保护方法,为人们留住这份独特的岭南记忆。 修复难:制作工艺濒临失传 蚝壳窗采用贝类外壳作为窗屏有着难以避免的缺点,如蚝壳窗壳片剖面直接暴露于空气中,经长久风吹日晒,会出现开裂、片状剥落、缺损等病害,细菌等微生物附着在贝壳表面会加速蚝壳窗的风化。 “目前,整个岭南地区现存的蚝壳窗数量稀少,且没有针对性的有效保护措施,使其正以相当快的速度消逝。”沈瑜元表示,余荫山房的蚝壳窗也面临这些问题,部分蚝壳窗风化严重,出现局部开裂缺损;由于蚝壳窗制作工艺濒临失传,蚝壳窗面临无法修复的问题。 据了解,蚝壳窗制作工艺复杂,从蚝壳加工到安装,需要经过陈化去味、刷洗擦薄、切边劈壳、打磨抛光、劈篾上色、打眼固定等多道工序,制作时间长、产量低、成本高。 2010年,蚝壳窗(即蚝壳窗)制作技艺被列入第四批嘉兴市非物质文化遗产名录。而曾作为重要产地的岭南,对于蚝壳窗制作工艺的传承暂时空白。汤国华惋惜地说:“本地蚝壳窗常见的样式即六角金盘花窗心的制作工艺已经失传。” 目前,部分博物馆在蚝壳窗外表施加一层玻璃板,以隔离风雨和人为损坏,但这么做让古建筑失去了韵味。 岭南地区时雨时晴,汤国华指出,蚝壳窗的蚝壳片和木条易受天气影响而热胀冷缩。蚝壳窗保护的工作重点在防水,他建议古建筑管理单位定期对蚝壳窗进行检查,如发现蚝壳片和木条间产生空隙需及时进行加固或采用桐油灰填补空隙;在蚝壳表面扫一层清蜡,可控制其风化的速度。 “鱼鳞云断天凝黛,蚝壳窗稀月逗梭。”清代诗人黄景仁《夜起》一诗中描述了蚝壳窗的光影盛宴,镶嵌在木花格里的蚝壳像一片片鱼鳞,整整齐齐,重重叠叠,隐隐约约的光芒点亮了岭南水乡的秀气。如今,只有少数的古建筑还收藏着蚝壳窗的古雅和精致,默默地抵挡着岁月的洗礼。沈瑜元表示,接下来,余荫山房将探索蚝壳窗保护方法,为人们留住这份独特的岭南记忆。 窗式解密 六角金盘图案是岭南蚝壳窗最常见的样式,在余荫山房玲珑水榭、连廊和前檐廊等建筑中均可寻得,图形为正六边形,每一边有垂线相交,垂线把图形平均分割成六个凸四边形,工匠以木为线,以蚝壳为面,在窗框里绘制出无数个连绵不断的正六边形,设计缜密、精妙绝伦。

六角金盘图案 八角金盘套古钱图案及十字菱花套古钱灯笼图案,罕见于现遗存的蚝壳窗样式。古钱、灯笼、菱花等图案精巧华美、寓意吉庆,材质上采用蚝壳、玻璃和彩色蚀刻玻璃组合,整体多姿生动,是研究岭南蚝壳窗装饰艺术的珍贵蓝本。

八角金盘套古钱图案 >>>> 有段古 清代岭南民居 以蚝壳为天窗 有研究指出,唐代以前,房屋上的窗户大多是直棱的木栅,外装可开闭的木板窗扇,关起来就不透亮了。宋代随着木浆造纸术的发展,开始在窗户上糊纸,出现了花格的木窗棂。但纸不耐用,经常要更新重裱。江南一带盛产蚌类,后有人将其磨成薄片装点窗户。但江南的河蚌壳薄,人们便到福建、广东沿海寻觅,那里的海蛎子壳大而厚,后来又解决了磨削的技艺,蚝壳窗很快盛行起来。 南宋地方志《宝庆四明志》卷四曾有记载:“海月,形圆如月,亦谓之海镜。土人鳞次之,以为天窗。”由此可见,贝类外壳做为窗屏材料的历史最早可以追溯到宋代,时人称为“明瓦”。明清时期,明瓦在江南一带逐渐普及,作为中国古代建筑史上一种经久不衰的窗材,曾广泛运用于东南沿海地区的建筑。 李继光告诉记者,明末清初时,蚝壳窗曾被大量使用,先是民居的天窗,再到后来镶嵌在木格中形成蚝壳窗。在清代,岭南很多民居天窗都在用蚝壳窗,“它透光不好,晴天时要拉开。” 后来,成本低、透光好的玻璃取代了蚝壳窗,蚝壳窗慢慢淡出历史舞台。广州大学岭南建筑研究所所长汤国华也表示,“蚝壳窗之所以衰落,主要是原材料产量不足,不足以做窗材。” 目前,岭南地区现存较为完整的蚝壳窗可在广东四大名园(即顺德清晖园、佛山梁园、番禺余荫山房、东莞可园)、深圳鹤湖新居、澳门卢家大屋等历史建筑中寻得。 来源 广州日报 文/广州日报全媒体记者肖桂来 通讯员周晓婷 图/广州日报全媒体记者黎旭阳 统筹、策划/广州日报全媒体记者嵇沈玲返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】