| 重新认识乡村教育的价值,探索乡村教育的未来 | 您所在的位置:网站首页 › 浅谈创新教育的现实意义 › 重新认识乡村教育的价值,探索乡村教育的未来 |

重新认识乡村教育的价值,探索乡村教育的未来

|

中关村互联网教育创新中心董事长杨丹致辞 中关村互联网教育创新中心董事长杨丹在致辞中谈到,教育优先发展是国家的基本战略,乡村教育的高质量发展更是实现乡村振兴战略的重要支点。“扶贫先扶智”,让更多的乡村孩子接受良好教育是阻断贫困代际传递的最重要途径,也是培育乡村振兴人才队伍的根本性方案。 杨丹认为,互联网教育以其更低成本、更具包容性、更智能化的特征,正在成为推进振兴乡村教育高质量发展的首选教育应用模式。

北京大学教授钱理群 北京大学教授钱理群亲临分享会。早在2007 年,钱理群就提出:“农村教育事实上是中国教育的一个最薄弱又是关键性的环节”,或许正因为如此,它“反而存在某些应试教育没有完全占领的空间,为进行理想教育实验提供了某种可能性”。 钱理群在活动上谈到,年轻一代有一个拾根的轨迹。他们远离自己的土地,到远方去发展,可同时又脱离了土地的文化,脱离了父老乡亲。所以, “认识脚下的土地”是乡村教育一个重要的课题。 钱理群称,后疫情时代,我们面对民族、地方、家庭家族、大自然、日常生活问题。这五大问题正是地方历史的五个核心概念。 “因此我就提出了一个口号,‘从土地里长出来的历史’,要在从土地里长出来的历史里去寻求永恒。这同时是一个重大的教育命题,我们不仅自己要寻求,也要孩子去寻求、去懂得,这会是人一生的基础。”

全国政协常委、副秘书长、民进中央副主席、中国教育三十人论坛成员朱永新 全国政协常委、副秘书长、民进中央副主席、中国教育三十人论坛成员朱永新谈到,乡村并不意味着贫穷、闭塞、落后,大山里同样也可以有未来学校,乡村教育是可以大有作为的,一个乡村学校的校长照样可以评特级教师,照样可以发挥他的特长,可以引领教师和学生成长。 朱永新认为,乡村学校的发展有几个很重要的因素应该引起关注:第一是课程,第二是阅读,第三是应该有真正热爱乡村的人来做乡村教育。他强调,乡村学校必须要坚持走自己乡村化的道路,把课程真正扎根在乡村的土壤上,只有遴选那些真正热爱乡村、热爱乡村教育的人才能把乡村教育做好。

中国人民大学经济学院院长刘守英 作为一名长期研究土地制度与发展、城乡互动方面的学者,中国人民大学经济学院院长刘守英在活动上以《赋予农三代平等教育权》为题发表了自己的见解。 刘守英谈到,随着80后、90后成为劳动力迁移主力军,“农二代”们离土、出村、不返农,促使城乡关系发生革命性跃迁。数据表明,2019年,全国义务教育阶段随迁子女数量已超过1400万人。 刘守英认为,中国迁移革命带来中国的结构转型和经济发展,但这一场流动是不关心孩子教育的。 刘守英表示,农二代在城市的居住权和农三代在城市的教育权,这应该是一个基本的权利。如果这个基本的权利不解决,这会是未来社会断裂的一个导火索和引线。

北京大学教育学院副院长、教授刘云杉 北京大学教育学院副院长、教授刘云杉认为,变迁中的乡村青年沿着教育阶梯走出乡村,挤进城市,但在这个过程中教育制度承担着一对截然相反的任务。一方面,教育鼓励竞争,将机会不断扩大到更多的群体,以便人尽其才,人尽其能,这是其“加热”机制。但另一方面教育又将人群限定于经济岗位、以及某些社会结构种,不可避免地分流大多数人,这是其“冷却”机制。 刘云杉关注到,乡村青年从“空心人”转为“透明人”,情感淡漠,与谁都隔着距离,成为局外人。刘云杉提出疑问,“这些上不去又下不来、漂浮的年轻人,他们如何落地生根?” 探索乡村教育路径 当下中国已经完成了脱贫攻坚,农村教育的面貌也发生了非常大的变化。在乡村振兴的大背景下,如何探索乡村教育发展路径?面向大多数人的 “公平而有质量的教育”是什么样的?

21世纪教育研究院理事长、国家教育咨询委员会委员、中国教育三十人论坛成员杨东平 21世纪教育研究院理事长、国家教育咨询委员会委员、中国教育三十人论坛成员杨东平以田字格兴隆小学、美丽小学为例,他认为在乡村教育发展上这两所学校都在办学体制上有了的创新,采取了委托管理的方式。 他认为,不改变公办学校的性质,政府全额拨款,委托一个理想的教育家团队管理,这样的模式应该在中国大力推广,它应该是撬动平庸化公办教育的一个非常重要的杠杆,可以打破千校一面的陈旧局面。 同时,在教育公益组织助学形态上,这两所学校也有了创新。杨东平谈到,在相当长一段时间里,教育公益组织是围绕政府工作的目标拾遗补缺。而公益组织真正重要的目标是促成社会创新,解决社会问题,探索农村教育下一步应该是什么样的。

新东方教育科技集团董事长兼CEO俞敏洪 新东方教育科技集团董事长兼CEO俞敏洪说自己是乡村孩子通过读书改变命运的典型代表。近年来,俞敏洪经常到全国各地的乡村进行教育调研。他曾表示,自己的后半辈子至少花一半时间用来寻找乡村教育的出路。 在俞敏洪看来,孩子基于乡村的教育,基于大自然的教育,基于乡村亲情的教育,基于对乡村传统文化理解的教育,从乡村学习走向现代化教育体系的路径,才是正确的教育路径。 俞敏洪提出,对于不同的孩子,对于不同地区的孩子应该有另外一套更加贴合实际的、能够鼓励孩子全面成长的考评体系和教育体系,让每一个孩子能够得到爱的教育、知识的教育以及成长的教育。

中央民族大学教授滕星 中央民族大学教授滕星谈到,对教育现代化的过度追求,使中华优秀传统文化的发展面临严峻挑战。如何突破教育发展过程中遇到的这些瓶颈?滕星认为加强乡土教育不失为解决上述问题的一剂良方。“开展乡土教育首先做到基于正确理念指导下的乡土教材开发;其次,对全国乡土教材进行系统性收集和珍藏;最后,要通过深入的学术研究来促进乡土教育的发展。”

华中师范大学信息化与基础教育均衡发展省部共建协同创新中心执行主任王继新 华中师范大学信息化与基础教育均衡发展省部共建协同创新中心执行主任王继新在乡村学校优质发展上做了长期探索。在他看来,“专递课堂”、“名师课堂”和“名校网络课堂”是破解乡村学校课程缺失难题的关键。同时,王继新认为,当前不断发展的具有强交互式的软硬件产品将会使得乡村学校教学质量提升。 从城市到乡村,致敬“教育逆行者” 近年来,一些地方政府在积极行动,探索乡村教育新模式。同时,已经有一批满怀激情与梦想的教育者逆向而行,从城市走向乡村,探索着乡村教育新的可能和未来。

云南兴隆美丽小学首任校长、北大附中原校长康健 云南兴隆美丽小学首任校长、北大附中原校长康健认为,今天乡村教育进入内涵发展、深度改革的阶段,不能再用简单的技术主义解决乡村教育的问题。不能用工业化的思维、非专业化的态度、慈善施舍的办法去帮助乡村学校的发展。有时候,这样做非但不能产生积极的结果,甚至会产生负面效果或歧视性的作用。

“如果以前我们是看重点、看大户、看衡水,看中关村,现阶段要换一下方向标,乡村学校未来会成为基础教育的新地标。”康健认为,如果这个新地标不能建立起来,中国的基础教育永远不可能改变。 他谈到,一百年来,进步主义教育运动渐渐退出历史舞台,但是那些创新实验学校倡导的思想和教育原则被历史沉淀下来,在实践中传承发展下去。这是实验学校的意义。

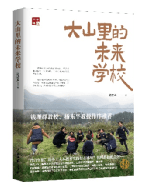

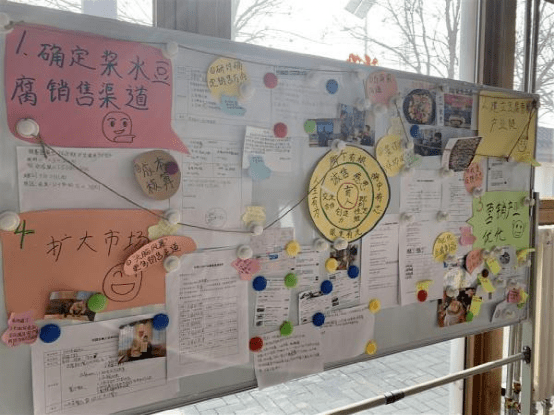

贵州田字格兴隆实验小学校长肖诗坚 《大山里的未来学校》一书的作者肖诗坚在2017年离开一线城市,前往贵州山区创办“田字格兴隆实验小学”,探索乡村教育新模式。在她的新书中,就真实记录了她实践 “乡土人本教育”的艰难历程。

肖诗坚谈到,“如果乡村教育要有美好的未来,首先要差异化发展,承认乡村的孩子和城市的孩子不一样。只有在承认差异化的前提下教育才能多元化,多元化教育才是美的教育,才是未来美好的教育。” 肖诗坚呼吁乡村教育发展要立法。她认为,要想解决中国乡村教育的问题,需要自下而上的动力,也需要自上而下的政策,没有政策和法律的保障,乡村教育的路会越走越艰辛。

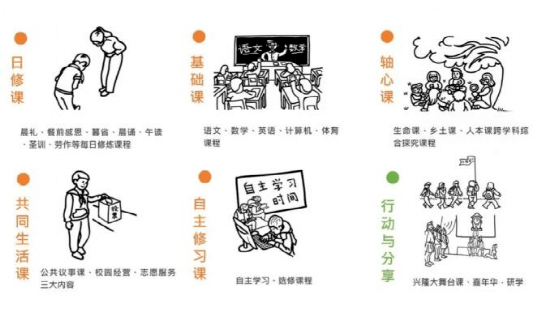

贵州田字格兴隆实验小学课程

北京十一学校一分校校长刘艳萍 2020年,北京十一学校九渡河小学实现了一体化办学。在教育教学中,这所学校结合当地实际,主动创新,探索了乡村学校教育的新模式。北京十一学校一分校校长刘艳萍认为,乡村教育要发展首先是要转变当地校长和老师资源观的问题。 “一些乡村办学者认为自己没有城市学校雄厚的资金,没有好的师资力量,所以很多事做不了。”刘艳萍谈到,农村、山区地区资源非常丰富,关键是老师有没有把资源化成课程的意识。

北京十一学校九渡河小学工坊课 在刘艳萍看来,办山村学校要立足山村,链接世界,让学校成为改变山村生态重要的一环。通过改变乡村孩子的样态,能够有创造幸福生活的能力。

河北保定师范附属学校校长王淑英 河北保定师范附属学校校长王淑英谈到,乡村教育的振兴关键是人才,但最难的问题是教师引不进,留不住。现在鼓励非师范专业毕业的大学生到乡村任教,她认为到任之前必须要进行实践培训。同时,也需要不断提升乡村教师的幸福感,因为教师的感受会直接传递给学生。

中国教育三十人论坛秘书长马国川(左)、格莱珉中国CEO葛庆臻(右)签约 活动上,中国教育三十人论坛与格莱珉中国还举行了合作签约仪式。格莱珉中国由诺贝尔奖得主穆罕默德·尤努斯教授设立,为生活在农村和城市的贫困群体尤其是女性提供小额信贷、储蓄等服务。未来,两家组织将聚焦农村地区义务教育阶段青少年和城市低收入群体中小学生的教育服务,合力输出优质教育资源,致力于引导乡村和城市低收入家庭的子女建立创造美好生活的信心和决心。

后记: 教育优先发展是国家的基本战略,乡村教育的高质量发展更是实现乡村振兴战略的重要支点,让更多的乡村孩子接受良好教育是阻断贫困代际传递的最重要途径。我们 愿意架起桥梁,帮助更多的学校、老师及孩子们,实现为乡村教育发展助力。 通过本次论坛,我们看到一批真正热爱教育的人在乡村基层,美好的乡村教育不再仅仅是梦想。未来一定还会出现更多扎根于乡村立足于乡村的教师和校长,我们相信中国一定会涌现出一批“大山里的未来学校”!

来源|中国教育三十人论坛 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】