| 从暴力美学转型存在哲学,《活着》是余华创作高峰也是分水岭 | 您所在的位置:网站首页 › 活着余华怎么样 › 从暴力美学转型存在哲学,《活着》是余华创作高峰也是分水岭 |

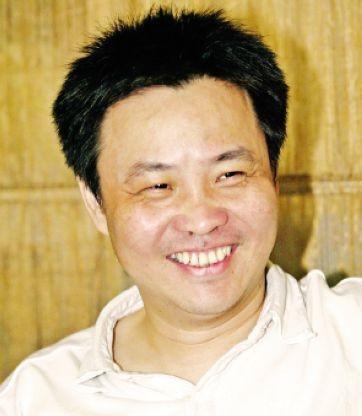

从暴力美学转型存在哲学,《活着》是余华创作高峰也是分水岭

|

余华把这一时期小说的格调称之为“暴力美学”,他后来反思: “暴力因为其形式充满激情,它的力量源自于人内心的渴望,所以它使我心醉神迷。”(余华:《我能否相信自己》)成年后的他渐渐知道自己小时候经历的那些场景究竟是什么,于是经常做噩梦,精神压力很大。同时,由于先锋文学在文字上追求晦涩,以致读者很难接受。 因此,在以先锋派创作成名之后,余华开始尝试做出调整,考虑改变写作主题。他的第一部长篇小说《在细雨中呼喊》,主题仍然是对人性进行无情剖析和批判,展现“文化荒原”时期人们情感的绝望。但作品主题开始面向现实,讲述平民的苦难命运,表现其超强的承受力和坚韧的生存意志。 他的写作手法也开始同步转型,余华这样解释他的写作风格的转型: “当我在写80年代的作品的时候,我是一个先锋派作家,那时候我认为人物不应该有自己的声音,人物就是一个符号而已,我就是一个叙述者,一个作者,要求他发出什么声音,他就有什么声音,但到了90 年代我在写第一部长篇《在细雨中呼喊》时,我突然发现人物老是想自己开口说话,我觉得这是写作磨练的结果。 ……当时我不习惯这样的叙述,因为我不想过早失去我手中的权力,这是作家对权力的迷恋,他只能控制笔下的人物……当写《活着》的时候,我发现我控制不住了,而写《许三观卖血记》的时候,我完全放开了,完全放开让人物去发出自己的声音。”(余华:《我的的文学道路》)转型后的余华认为,创作的使命不是为了发泄,也不是控诉,而应当向人们展示人性善的一面,也就是高尚,这是对事物理解之后的一种超然。 他从过去愤懑不平以及先锋孤僻的封闭中逐步走出来,更加注重客观评价世界,客观看待人类生存的价值和意义。1992年发表的《活着》,是余华转型之后最成功的作品,也是他的代表作、巅峰之作。他自己也曾说过,再也写不出来这样的小说了。

余华这样解释他写作的缘起:有一天,他听到了一首美国民歌《老黑奴》,歌中那位老黑奴经历了一生的苦难, 家人都先他而去,而他依然友好地对待世界,没有一句抱怨的话。这首歌深深打动了他,于是决定写下一篇这样的小说,就是这篇《活着》。 那么,打动了余华的这首歌曲,究竟是怎么样的?说来也是一个令人感慨的双重奏。 1860年,流寓纽约的美国著名作曲家史蒂芬·柯林斯·福斯特(1826-1864)听说他的一个朋友,也是他妻子珍妮家中的一个老黑奴去世了。这个老黑奴一生命运坎坷,晚年所有的亲人都已经先他而离世,最后自己也孤独离世。他的命运可以说是当时的所有黑奴悲惨境遇的一个写照。 福斯特与这个老黑奴有着多年的交情,因而他的去世使福斯特深感悲痛。老黑奴生前曾要作者为他写一首歌,作者也答应过。于是,他写下一首民歌《old black Joe》,就是后来被称为《老黑奴》的著名民歌。歌词写道: 写这首歌的时候,福斯特自身境况也很艰难:父母离世,兄弟姐妹也有一半离世,在世的也为谋生四散漂泊。他自己也遭遇家庭婚变。或许是在听到老黑奴的消息后,感时伤神,于是就写下了这首旋律优美、哀婉动人的歌曲。显然,作者除了寄托对老黑奴的哀思以外,也融进了对自己境遇的哀叹。 人世间,唯有生离死别,最令人神伤。正如南朝文学家江淹所说:“黯然销魂者,唯别而已矣!”这首《老黑奴》,道出了古今中外多少历经沧桑的人们心中的感触,所以至今传唱不衰,其魅力历久弥新。 在《老黑奴》的启发下写出的《活着》,同样也是在这种别离的背景下,带领读者体悟本真的生命,切切实实地给予人们以启迪,因而在余华的创作生涯中,占据了一个较为特殊的位置。

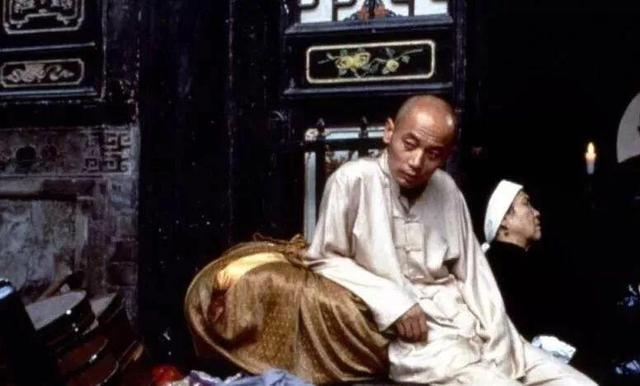

《活着》的故事是从叙述者“我”在夏日阳光下听福贵老人讲其人生故事开始的。福贵老人解放前出生于地主家庭,因为好赌好嫖败光家产(这一点使他因祸得福解放后侥幸没被当做地主处决)。 在他去为母亲抓药的路上,国民党军队抓了他当兵。在战场上,它被解放军俘虏。他选择了还乡(这一点是他不同于选择继续做解放军的春生,尽管后来春生做了县长,但在文革中死去)。 还乡后,他与妻子儿女过了一段紧张而温暖的生活。后来,他的儿子有庆因为给县长春生的老婆献血过量而死,有残疾的女儿凤霞好不容易嫁出去,过上了幸福的生活,却因为难产而死。老婆家珍病死后,他的女婿二喜也意外死亡。最后,与他相依为命的外孙苦根吃多了豆子撑死了。 回顾福贵的人生,充满了一个个大同小异的死亡故事。 余华借助简单却强烈的笔触,描写出具有感情且包含理智关于生活及意志的寓言故事,借助富贵的人生经历讲述了中国社会中五十年的沧桑历史。 他的亲人纷纷在这个叫作“活着”的故事里死 去,而他却没有这种“幸运”,他只能活着,因为这是他的命运。一头牛在犁完所有该犁的地之前,一个人在挑足他应挑的担子之前,上天是不会让他的生命提前逃离的。作者借福贵之口,告诉人们这样一个道理: “做人还是平常点好,争这个争那个,争来争去赔了自己的命。像我这样,说起来是越混越没出息,可寿命长,我认识的人一个挨着一个死去,我还活着。”这种平静而略带温和的叙述笔调,使得作品中尽管没有血淋淋的控诉,没有撕心裂肺的尖叫,甚至没有愤怒,却让读者感悟到: “福贵在生活中磨炼出来的无边无际的忍耐包容着一切,以至于再大的苦难来临,福贵也能将它消解于自己的忍耐之中。”小说借助双层叙事结构真实、客观地向读者展示了中国底层人民的个人悲剧。"福贵"的生存灾难和亲人的逐一死亡都充满着悲剧性,也凸显了生命在苦难中的承受力。 《活着》为何如此受欢迎?首先它作为小说,在叙事手法上技巧非常高明;其次它有着非常厚重的历史深度,展现了一个民族大半个世纪的历史沧桑;其三,也是最重要的,它讨论的命题,切中、回应了很多人的关心:活着的意义究竟在哪里? 特别是在当今社会,很多人都活在迷茫里,很多人都抑郁了。在生活困境中,甚至只是一次失业、生意失利的事件中,就放弃了自己的生命。 《活着》探讨了“人究竟该怎样活着”的问题,余华给出了一个非常明确的答案: “人是为了活着本身而活着的,而不是为了活着之外的任何事物而活着。”一本小说受欢迎的程度,取决于其对读者的启示力度。为什么这部小说能如此打动人心?这部小说触及到人类生存状况这一重大的、本质性的问题,所以不断启发着人们。

余华作品充满了存在主义哲学的意蕴。这不难以理解,他开始创作的年代,正是西方存在主义哲学大行其道的时代。当时的中国人的思想信仰状况是,经历了高调的理想主义的破灭后,对人的存在充满了被欺骗后的荒诞感。很多人都不知道存在的意义究竟是什么,正如当时著名的潘晓来信大讨论所提出的困惑:“人生的路呵,怎么越走越窄?” 最早在大陆流行的法国存在主义哲学家萨特说,世界是荒诞的。人偶然地来到了这个世界上,面对着瞬息万变、没有锂性、没有秩序、纯粹偶然的、混乱的、不合理的客观外界,人感到处处受到限制、阻碍。在这茫茫的世界里人无法左右自己的命运,人只有感到恶心、呕吐。 《活着》的主人公福贵的一生,就是这样充满了荒诞色彩的一生。他早年作为小地主的继承人,游手好闲不务正业,吃喝嫖赌无恶不作,没人能管束得了他。最后他自己把自己“作”得家道败落,只能去过佃农生活。 当他扑下身子,好好生活的时候,他的厄运却开始了:他的亲人一个个死去,他每一次想重新开始生活,命运就一个浪头袭来,将其打入地狱;当你看到他艰难爬出来,以为他将要重新开始生活时,命运就换一副面孔,再次把他推下去。 萨特还有一个命题,是“存在先于本质”。人像一粒种子偶然地飘落到这个世界上,没有任何本质可言,只有存在着,要想确立自己的本质必须通过自己的行动来证明。人不是别的东西,而仅仅是他自己行动的结果。人在这个世界上是自由的,人的行动选择是自由的。这是因为人的选择既没有任何先天模式,没有上帝的指导,也不能凭借别人的判断,人是自己行动的惟一指令者,但是人应该为自己的行为负责。

当读者都万念俱灰,觉得福贵生不如死干脆死了算了的时候,福贵却从打算未放弃生,一直坚持活着。他给我们的启示是: 活着,要学会与命运讲和。福贵和老黑奴一样,都是在命运一次次打击下坚强活下去的人。他们活下去的秘诀在于,他们已经学会忍耐命运的摧残,在时间的巨流中,不断拓展自己生命的厚度与广度。 活着,是每一个生命的责任。余华想要告诉读者的是,活着虽然充满了苦难, 但路还得走下去。余华很欣赏“活着”这个词,认为它是一个充满了力量的词汇,它的力量不是来自于叫喊, 也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。 责任,是人的意义和价值。正如萨特所说,人是绝对自由的,那么,不管发生什么情况,每个人必须对自己的选择、行动和价值承担全部责任。在现实世界中人的存在不是孤立的、纯粹的,而总是处于某种境况之中。通过某个人的选择,他牵连到全人类。 这就是说,我们不仅对自己负责,而且要对一切人负责,这就是人的意义和价值。也许生命有些事你无法预料,无法改变,但是更多的是需要你去负责,去担当。因此不论活着多么痛苦,你都要活下去,为了你爱的人和爱你的人,活着这件事本身也是你的责任。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】