| 高手在民间!这些手工艺术带你找回老合肥记忆~ | 您所在的位置:网站首页 › 泰安有什么著名的民间艺术 › 高手在民间!这些手工艺术带你找回老合肥记忆~ |

高手在民间!这些手工艺术带你找回老合肥记忆~

|

沈豆豆的工作原本很忙,2012年怀孕后便辞职在家。突然闲下来让她很不适应,为了打发闲暇时间,顺便为即将出世的宝宝准备贴身衣物,于是她拿起钩针,准备学编织。但这对于一个从小连针都没有摸过的她来说太难了,她尝试了无数遍,询问菜市场卖毛线的阿姨,终于织出了人生的第一件毛衣。

在朋友和家人的鼓励下,她越来越喜欢上手工编织,当一件件连衣裙、围巾、披肩、玩偶呈现在大家的面前时,朋友们无不为她的精美作品所惊讶,纷纷主动求其编织,有些人还慕名求她的作品。她说:“我的每一件作品都是自己一针一线编织而来,它倾注了我的心血,所有我不会卖我的作品”。

随着自己编织水平的不断提高,她开始通过各种途径学习编织技艺。各大编织论坛留下了她的足迹,同时她也结识了众多的编织高手,从一个小菜鸟逐渐成长为编织能手。

沈豆豆还经常从海外购买原版针织书籍,不会的英语就一个一个查,一点点翻译。通过学习,让她掌握了许多国外的针织技法。她说:“编织的手工艺术最吸引我的地方就是它所具备的表达能力。相对于机械化的普通编织,手工编织更富‘人性’,过程中充满着温度。”

“其实编织是一件非常枯燥的事,你一定要静下心来,才能完成自己的作品。编织同时又是一个释放压力的好办法。当你沉浸在编织中时,你会快乐无穷。” 高端服装定制的兴起——李菲 位于义井路的正丰花市有家服装定制店“李菲”,开了十多年,旁边的店主换了一茬又一茬,而他家店却始终没有离开。如今李菲在合肥已经开了三家店、一间服装定制工作室及一家服装工厂。他说:“这里是我来合肥的第一家店,客户给了我极大地信任和肯定,所以我会把这家店一直开下去”。 让80后裁缝李菲引以为傲的是,作为一个外地人,他凭着自己对待裁缝的热爱,对待服装事业的追求,对待他人火热的心赢得了众多客户的认可。现在坊间有这样一句话:“做衣服找李菲,改衣服找李菲”。

在工作中享受乐趣 在工作中享受乐趣 李菲出生在裁缝世家,进入服装行业已经有20来年。他说:“如果你不热爱裁缝这一行,你就不要做。我喜欢做衣服,喜欢做衣服的过程,享受在设计、裁衣、手工缝制过程中的乐趣。当看到客户穿上合身的服装满意离去时,我有一种成功的喜悦。”

“李菲”成知名定制品牌 “李菲”成知名定制品牌 其实李菲本姓“蒋”,10年前来到合肥,在义井路租了个小门面,开始做私人手工服装定制。2009年他注册“李菲”服装商标,历经3年才注册成功。现在品牌知名度提高了,所有人都叫他“李菲”,他的本名也渐渐被淡忘。 李菲有个朋友做化妆美甲,一次有个老外去她那里,朋友就说:“你这个品牌衣服袖子怎么那么长,为什么不改一下?老外说:“合肥改不了啊。”朋友说:“你找李菲啊。”服装交给李菲改后非常满意,就这样,这个老外和李菲成为了朋友。逐渐地,李菲的名气也越来越大。 李菲说:“许多客户在银泰及国外购买的高级成衣,因为是欧版大多不合身,他们也没有办法修改,寄到国外周期又太长,所以圈内都会找我,时间久了‘找李菲’成为了一句业内流行的话。”

爱好广泛懂得感恩 爱好广泛懂得感恩 “每一项爱好让我生活充实、每一次感恩都是一次灵魂的升华、每一次助人都在快乐着自己”。 李菲的爷爷是抗战老兵,解放后又参加了抗美援朝,他说自己是幸运的,战友们大多牺牲在战场。爷爷告诉他:做人一定要懂得感恩,要回报社会。李菲把爷爷的话牢记在心。 他经常会去帮助一些社会弱势群体,也会加入朋友的义工队伍中,尽自己的微薄之力,帮助他人,快乐自己! 李菲说:“这就是为什么我的朋友那么多的原因,我发自内心的去帮助人,最后这些人都成为我的朋友,并成就了我的事业”。 风铃达人李金说不完的风铃故事 悠扬的风,阵阵吹拂,从窗口不断溜进来,“叮叮当”,清脆的风铃摇曳,飘荡起精灵般的乐曲,飘过宿舍内室友们共用的妆台,撩拨着镜子里少女的心弦。 这样的声画,总是不断重复出现在李金的脑海中,似乎要伴她一生,不可磨灭! 是的,这就是风铃达人李金对合肥最难忘的记忆。

因为风铃,邂逅爱情 因为风铃,邂逅爱情 有时候,爱情总是不经意间闯入生活,对的时间遇上对的人,携手相伴,风铃便是这爱情的见证! 17、18岁的李金,在合肥上的大学。那时候的大学刚刚“热”起手工兴趣社团,取代了诗歌社团的霸主地位,成为大学女生的最爱,李金因为少女心中的那股小浪漫,加入了手工风铃社团,许多调皮的男生也跟着来凑热闹,显然他们“醉翁之意不在酒”,但是李金万万没想到,爱情真的在这一刻来敲门,只因为那位调皮的小帅哥将亲手制作的七彩风铃送给了她,缘分如同天成!

说不完的风铃故事 说不完的风铃故事 爱情因风铃结缘,如同月姥的红线,便一生与之相伴。 毕业工作后,李金留在了合肥,男友南下闯前程,编风铃便成为两位小恋人思念彼此的慰藉! 一双巧手,将风铃编出各种花样。伴随着网络,李金也成为贴吧、论坛里的红人,网友们的热情,让李金发现风铃的商机。闲暇之余,李金开风铃网店,小生意也做得热火朝天。 后来,李金干脆放弃安稳的工作,男友也果断回归合肥,小两口将全部精力投入在“风铃”的创业上,全力运营网店,开风铃培训班,事业做得越来越大! “偷”泥巴的人——泥人大师杜绍云 捏泥巴,这是曾经某个时代的记忆,对于现在的小朋友也许比较遥远!过去那个落后的时代,没有网络,没有玩具,没有手机,捏泥巴便成为孩童最有趣的游戏,一把泥手枪、一只小泥鸭,一头小泥猪,一匹大泥马……如同一件件艺术品呈现幼嫩的双手间。 多么美好的回忆啊,你还记得捏泥巴的童年吗?

“偷”泥巴的故事 合肥某工地保安逮住一人,不一会旁边就聚集了许多看热闹的人。看此人,穿着朴素,手持麻袋,双鞋沾满雨后泥泞的黄泥。保安为表功喊来领导,被逮之人向领导诉说:“我就是一个泥塑爱好者,来这里是为了挖泥巴,你们打地基挖出的土对我来说可是宝贝,是上好的泥塑材料”,众人不信:“谁信你啊!你那麻袋不就是想偷点值钱的东西吗?”“我给你现场塑像,你看看我到底是不是小偷”。 不一会,一块不起眼的黄泥巴在他手中竟变成了一个栩栩如生的保安形象,众人随即信服。此人便是合肥泥人大师杜邵云。

童年造就心灵手巧的他 童年造就心灵手巧的他 杜邵云老家在撮镇,父亲是国民党时期的秘书,善国画、书法,小楷写得极好,文革时被打成双料反革命,1979年才得以平反。受父亲的影响,杜邵云从小就特别酷爱画画,临摹了大量的连环画作品。他的童年没有什么玩具,泥土就成了他最简易的“玩具”,在他的手里,泥土变成了小车、手枪、锅台等各式各样的玩具。泥土也在他的心里扎根,成为他一生的追求。

玩泥巴玩到上瘾 说起泥人,杜邵云说:“我是从1976年开始捏泥人的,就是喜欢玩泥巴,玩到上瘾。玩泥巴又脏又累,家里人都不支持,但是我就是喜欢,所以家里人也就慢慢不管我了”。 杜邵云的家中随处可见精彩的人物形象,灶台做饭的母女、春节燃放鞭炮的孩童、为妈妈洗脚的儿子、跳着广场舞的大妈、迎亲的乐鼓队、下象棋的老汉,各个表情细致,神态可掬。杜邵云非常注重人物表情的刻画,他说:“每个年龄阶层的人有不同的特点,你一定要把握住特点,这样捏的泥人才像。”

立体的绝世神作 立体的绝世神作 杜邵云最大的愿望就是能把清明上河图捏出来,他说:“清明上河图是中国的历史名画,它生动记录了下北宋汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。在5米多长的画卷里,数量庞大的各色人物,牛、骡、驴等牲畜,车、轿、大小船只,房屋、桥梁、城楼等各具特色。我想用泥塑的形式来把它表现出来,向大家展示一个立体的清明上河图。” 儿时的糖画——张云萍 以勺为笔,以糖浆为墨,以大理石为“画布”,几十秒,一幅幅闪现着琥珀色光泽、既能吃又能收藏的“糖画”便展现在眼前。今天就让我们走进非遗传人张云萍老师,听听她的故事:

与糖画结下不解之缘 与糖画结下不解之缘 张老师小时住在坝上街,爷爷当时就以卖糖画为生,当时并不知道这是一种文化,只是觉得好玩,并没有想去学。后来爷爷老了,已经无法传授他们糖画的技艺,没多久,他便去世。此时,张云萍才发现这门古老手艺的重要性,不能让它从自己的手里失传。于是张云萍远赴四川找到爷爷当年师父的后人学艺,学成后回到合肥,又经过多年研习,才创造了“张氏糖画”。

成功的背后有着无尽的努力 成功的背后有着无尽的努力 张云萍的父亲是个工人,喜欢书法,对自己要求严格。在他的影响下,张云萍开始学习书法,练习绘画。这对于后来的糖画创作都起到了影响。 由于对国画的爱好,张云萍专门到黄山画院师从郑若泉、童乃寿等著名画家学习。此外,在生活中张云萍还仔细观察、不断积累人物的脸型、眉毛等特征,做得不像就反复做,做到像为止。一次,张云萍在书桌前坐了一天,长时间伏案致使颈椎疼痛难忍,到最后连站都站不起来,在床上昏迷了一天一夜才缓过劲来。

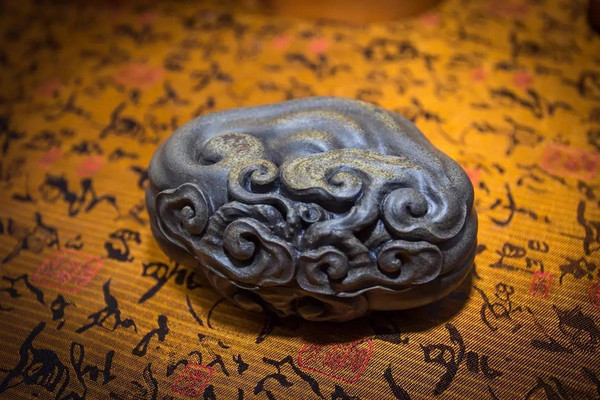

希望糖画走出国门、走向世界 希望糖画走出国门、走向世界 现在学习糖画的人越来越少了,张云萍有几个徒弟,学习了糖画都不会以此为生,因为现在靠糖画这门手艺无法生存。但作为一门老祖宗传下来的手艺,怎么能让它失传呢!目前张云萍在几个学校里教授水粉、水彩、面塑等课程,她告诉孩子们,你们好好学习,将来学习好了可以免费到她这里学习糖画,她要让更多的人学会这门手艺,让糖画永远传承下去,有机会让它能走向世界,成为全人类的文化遗产。 痴迷于歙砚的工艺美术大师巴锡辉 巴锡辉是土生土长的歙县人,因为父亲喜欢玩砚台,耳濡目染,从小就接触到父亲收藏的各式各样的砚台,看得多了自然就喜欢上它,他被歙砚石色青莹,纹理缜密,坚润如玉,磨墨无声所征服,甚至达到痴迷的地步。

砚雕作为国礼赠送 砚雕作为国礼赠送 如今,巴锡辉从事砚雕已经20多年。他巧妙运用石料上的天然金花进行雕刻,其处理上非常老道娴熟。2000年夏,他制作的“黄山览胜”砚在APEC会议上作为国礼馈赠给美国总统布什先生,2005年5月4日,刘铭传的玄孙女刘学馥女士赠送给亲民党主席宋楚瑜先生的“双龙戏珠”砚也出自他之手。

巴锡辉说:“歙砚现在已经退出使用的历史舞台,古时候它主要是使用品,现在随着社会的发展,它的功能已变为艺术收藏品、把玩、礼品,更是文化的传承。” 巴锡辉至今还记得自己第一次雕砚的过程:“那时候刚出师,比较兴奋,心想终于可以自己做砚,干一番事业了。”经过一天的忙碌,一方砚台终于呈现眼前,但巴锡辉还不满意,便在一细节处轻凿,谁知歙砚是板岩结构,用力稍猛,一层便脱落下来。他并没有灰心,接下来又连夜重新雕刻,忙了一个通宵终于完成了出师后的第一件作品。

守得云开见月明 守得云开见月明 巴锡辉的事业并不是一番风顺,2004年来合肥,在省博物馆租了两间简易门面经营歙砚,然而第二年门面作为违章建筑被拆除,甚至连交的7000元押金都没有要回来。他又辗转去过很多地方,最终来到了裕丰花市,扎下根来。巴锡辉说:“刚来合肥没有什么客户,再加上砚台是小众产品,生意非常清淡,夏天连买个蚊帐都买不起……”

虽然非常困难,但巴锡辉始终没有放弃,他说:“我既然选择了歙砚,我就一定要坚持下去”。随着他的不断钻研,审美及工艺水平的不断提高,他的歙砚雕刻也发了生质的变化,不断的有专家开始找到他求砚,现今巴锡辉每年只雕十来个砚台,他说:“从石材到工艺,一定要达到高水准,我宁可少出作品、少挣钱,也一定要把每一个作品做到极致,只有我觉得无可挑剔的作品我才会落款签名,才会交给朋友”。其创办的“徽宝堂”品牌也成为了行业翘楚,由于严把质量关,海内外收藏家慕名而来。他以强烈的责任心和精湛的技艺征服了客户、赢得了市场。 “合肥民间手工达人季”旨在发掘合肥优秀手工达人,展示他们的故事、作品及其情怀,推动合肥手工定制行业的发展,提升大众关注度。通过一篇篇精彩绝伦的手工达人专访、一件件匠心独具的手工作品、一个个感人至深的情怀故事,来看传统的手工艺与新创意的交流与碰撞。希望,你也是下一个民间手工达人~ 朱晶晶 朱晶晶 猜你喜欢 点击“阅读原文”参加微情诗大赛返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】