| “美颜滤镜”下的马拉之死:烈士、殉道者与造神运动 | 您所在的位置:网站首页 › 法国大革命时期美术作品 › “美颜滤镜”下的马拉之死:烈士、殉道者与造神运动 |

“美颜滤镜”下的马拉之死:烈士、殉道者与造神运动

|

《让—保罗·马拉肖像》作者:约瑟夫·博塞 事实上,马拉的确有着广泛的群众基础,极具影响力,被誉为“人民之友”。在法国走向由雅各宾派活动家煽动的恐怖统治的血腥时期,以罗伯斯庇尔为首的雅各宾派呼吁保护大革命成果,创造一个“道德的共和国”。在战争、叛变和国民内部冲突笼罩的情况下,激进派开始要求无情地清除所有敌对分子(甚至包括某些公会成员),极端的手段一时间被认为是正当的。 马拉是这些活动的主要领导之一,他提出了“ 用暴力确立自由”的名言,他还坚决主张镇压那些哄抬物价的投机商与囤积者。1793 年 4 月,他因呼吁强行取消温和派代表吉伦特党人在国民公会中的要职而被捕,随后被革命法庭无罪释放。两个月后,被捕入狱的人成了吉伦特党人,因为国民公会的控制权落在了马拉所属的激进的山岳派手中。 事件经过:狂热女刺客的浴室刺杀 1793年7月13日,马拉被来自诺曼底的24岁的夏绿蒂·科黛刺杀,刺客认为马拉是一个疯狂而危险的狂热分子,是他把大革命送上了嗜血之路。 夏绿蒂从卡昂旅行来到巴黎, 将除掉马拉视为一个爱国者的责任,一种近乎宗教的行为。她把自己视作当代的犹滴(杀死亚述统帅荷罗孚尼的女英雄),她写道:“我期待把他当作祭品送上国民公会的峰顶。” 她本打算在大革命四周年庆祝之际执行刺杀,以期她的行动的重要性能够立即获得承认。但马拉因病得太重而无法出席国民公会,她便将行刺地点改到马拉位于科德利埃街的家中,但她被马拉的同居伴侣西蒙娜·埃夫拉尔拒之门外。

《刺杀马拉》作者:让—雅克·豪尔 机敏的夏绿蒂随机应变,给马拉留下了一个便条,告诉他卡昂发生了一些反革命活动,这正是能激起马拉的好奇心的事。所有这些步骤, 科黛都经过了精心计算和冷静考量,目的性明确,她甚至在去马拉公寓的那个下午改变了自己的发型。她在马拉公寓再次碰壁,不过她借着西蒙娜被卖报者转移注意力的时候溜进了家中。 马拉听到她们的高声说话声,便请她进来。她发现马拉头上包着浸过醋的头巾、在浴室里工作,因为热水浴能够减轻皮肤病的折磨。马拉询问她便条里写的关于叛乱者的更多信息,他一一记下他们的名字,并说 “他们很快就会被送上巴黎的断头台”。 就在此时, 夏绿蒂从衣服里抽出新买的五英寸长剔骨刀,从马拉右侧锁骨旁插入,切断主动脉直刺他的心脏。 马拉呼叫西蒙娜后,几分钟之内便咽气了。夏绿蒂知道任务完成,并没有试图逃跑,她深知等待她的惩罚将是死亡。 告别仪式:大卫的“遗容美颜术” 次日在国民公会上,代表吉罗杜提议要用比死亡更可怕的酷刑折磨夏绿蒂,之后大声疾呼:“一只弑父的手从我们这里夺走了人民最勇敢的捍卫者。他唯一的罪行就是他总是为了自由而牺牲自己。我们的双眼仍在我们中间寻找一个人的身影…… 大卫啊,你在哪里?你已经用你的绘画向后世子孙传递了为国捐躯的勒·佩尔蒂埃。这里有另一幅画等待着你。” “我会画的。”艺术家回答道。 大卫与马拉认识(他们都是共济会的成员),大卫还曾在国民公会上维护过被吉伦派攻击的马拉。

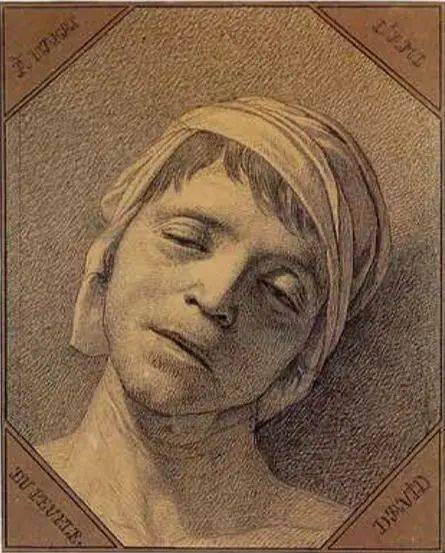

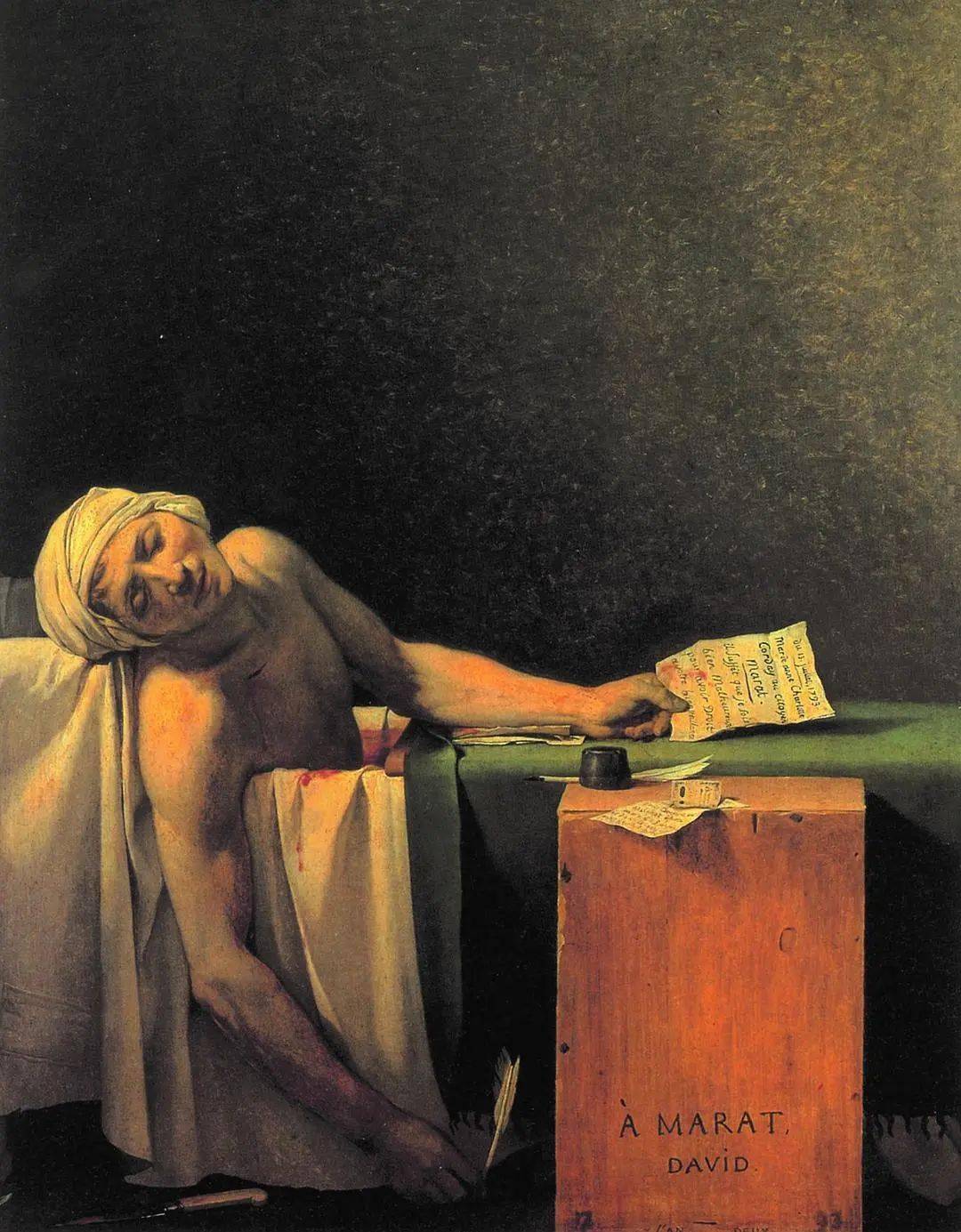

《死去的马拉头像》作者:雅克-路易·大卫 大卫还回忆说:“就在马拉牺牲的前一个晚上,雅各宾社团还派我们,莫尔[公会的另一个代表] 和我去看看马拉的情况。我当时就被眼前的情形震撼了,他坐在浴缸里,面前横放着一块木板,木板上放着墨水和纸张,他把手从浴缸里伸出来在纸上写下他关于解放人民的最新思想…… 我认为呈现那天我所看到的情景最合适不过,那是一个为了广大人民的福祉而在写作的马拉。” 大卫同时还在策划一场精心安排的葬礼,但这一计划因炎炎夏日尸体快速腐烂被迫取消。最终将灵堂选在改做世俗用的科德利埃教堂,7月14日到16日之间,马拉的遗体以勒·佩尔蒂埃的方式短暂地放在这里,上面覆盖着湿布,只露出伤口,身体两边分别摆放着浴巾和他带血的衬衫。腐烂的气味被芬芳剂与醋味掩盖。 大卫本打算将遗体直立摆放成马拉生前工作时的样子,以创造一个非常动人的场景,但当时尸体的具体情况不容许如此。 马拉的眼睛和嘴都无法闭合,因此不得不把瘫软伸出的舌头切掉,头部与躯干都已变成绿色,只得用白色的化妆品粉饰。克雷基侯爵毫无同情心地描述过这一骇人听闻的场景,声称 马拉的右臂过于僵硬,不得不被砍掉,替换成从当地太平间找来的另外一只手臂,如此才能握住羽毛笔。 一名哀悼者前来悼念,急匆匆地亲吻“人民之友” 马拉的手时,不小心拉出了这只义臂,惊恐大叫,引起了人们的注意。 烈士之死:一次造神运动与更多的流血暴力 遗体展示之后,一只火炬点燃了7月16日晚马拉的葬礼。默哀的队伍在巴黎城内行进了6小时,然后回到科德利埃街。主悼人的悼词说道:“啊,耶稣之心!啊,马拉之心!……像耶稣一样,马拉热爱人民……像耶稣一样,马拉憎恶贵族、修士、富人和恶棍。像耶稣一样,他过着清贫节俭的生活。” 随后马拉的遗体被安葬在科德利埃教堂的花园内,诚如大卫所说:“他曾在这些树下因指导他的同胞而快乐。”马拉的心脏被取出,放在一只斑岩瓮中,悬挂在科德利埃教堂的天花板上。 虽然 马拉生前生活贫困,他的葬礼却耗资5000法郎,还不包括为尸体涂抹香油花费的7500法郎,和雕塑家雅克·弗朗索瓦·马丁设计的墓碑所花费的2400法郎。

《狱中的夏绿蒂·科黛》作者:皮埃尔—亚历山大·维勒 葬礼翌日,夏绿蒂·科黛被送上断头台。 她无论在被捕还是审判时,甚至在遭受了各种酷刑折磨后都始终保持平静,她还在监狱里为她的肖像画家做模特。然而最大的讽刺莫过于,即便没有她的暗杀行动,身患恶疾的马拉也命不久矣。 那个计划将法国从嗜血的无政府状态中解救出来的刺客却让马拉成了受人爱戴的烈士,确保了山岳派的政治胜利,甚至 引发了更多的流血与暴力镇压。 1793 年 9 月 5 日,法国迎来了令人毛骨悚然的声明“恐怖就是今日的秩序”,9 月 17 日,《嫌疑犯法案》出台,授予公共安全委员会全权以逮捕与镇压一切被怀疑从事反革命活动的人。 如果不能证明自己是大革命的支持者,就会成为嫌疑对象,一段比从前更加恐怖的高压时期由此开始,直到1794年7月才结束。 细节解读:从“殉道者”到“偶像崇拜” 大卫将马拉的肖像画取名为《马拉最后一丝呼吸》, 画里描绘的并非死去的马拉,而是即将死去的他。 《马拉之死》比《勒·佩尔蒂埃肖像》 更接近宗教艺术,给予第二位共和国殉道者以神性。他的姿势让人想起基督下十字架或基督入葬,那冰冷空寂的背景,带来一点生机的闪亮的笔触,则无不让人想到卡拉瓦乔的宗教画。

临摹大卫《勒·佩尔蒂埃》的版画,原作已被烧毁。这是纪念法国大革命三位烈士系列的第一幅,《马拉之死》是第二幅 葬礼上的悼词已经 将马拉比作耶稣,可能在场的大卫获取了这一联想。马拉的裸体也让人想起古代希腊罗马的垂死的英雄与哲学家。不可见的光源从很高的位置上投射下来,带有一种超自然的性质,暗示死后的马拉升入雅各宾党人的天堂。 画中还包括了科德利埃街追悼仪式上的一些细节。一幅同时代油画(据说出自富雅)也描绘过马拉临死的情状,光线效果和大卫的《马拉之死》类似,遗体下的台子上也展示着浴缸与木匣。

《科德利埃教堂的马拉葬礼》归在富雅名下 大卫的《马拉之死》具有大多数宣传图像的特点,绘画与其说是要表述事实,不如说是要创造一种易于接受、可信并具有说服力的图像。 真实的马拉的房间裱着白底带浮雕壁柱图案的墙纸,上面挂着一张法国地图和一对交叉状的手枪,画家 省略了这些平凡又无意义的细节,画家要创造的是被肮脏残酷的死亡夺走的马拉的精神空间。 浴室谋杀在人们想来一定是阴森恐怖的,就像那些令人惊悚的版画以及后来的恐怖电影所刻画的那样。但是在大卫笔下, 至高无上的平静主宰着画面,驱除了此次袭击的暴力痕迹。 马拉丑陋的面孔也被大大地美化,显得更加年轻,仔细观看画面里的小道具的观众,一定会对马拉的美德、人性与慷慨深信不疑。

《马拉之死》作者:雅克-路易·大卫 为防镶铜边木浴盆的摩擦以保护长有鳞片的脆弱皮肤的一块湿布,上面打满的补丁暗示出他的简朴节约,这一美德也曾在葬礼上被特意强调。他的左手握着的科黛留下的提供假情报的便签(大卫用手写体写成),上面写着“1793 年7月13日:玛丽-安妮-夏绿蒂·科黛致公民马拉——得到你的善意令我不胜惶恐”。 事实上,科黛给马拉的便条结尾处写的是:“为了自由,我正遭受着迫害,我很不幸,这足以让我有权寻求你的保护。” 字句上的些微变化,透露出的是她企图利用马拉的善意与同情心来达到她暗杀的目的。

《马拉之死》局部 在一个装杂物的匣子或者小柜子的上方放着另外一张便条与一张银行支票。这是一封马拉写的信,上面写道:“请你把这张指券[assignat,大革命期间发行的一种纸币]交给这位有五个孩子的母亲,她的丈夫为国捐躯了。”这是马拉心系他人的又一证据。 除此之外,大卫还在匣子上写上“致马拉,大卫,共和二年”, 赋予这个小木匣以墓碑感。他采用的是新颁布的革命历,以共和国诞生的1792年作为元年,每个月也被重新命名,表明季节的变化。新历法从 1793 年10月6日实行,当时大卫的这幅画也接近完成,盒子的边角上有两个模糊不清的阿拉伯数字17和93。 按照一般的理解,谋杀马拉的刺客必定是不正常的,是大革命的叛徒,画中的两个便签能有效地帮助观众形成这种理解。她便条里的日期还是旧时的王家历,在人称上,没有使用体现平等的“你”(tu),而用带着封建与谦卑色彩的“您” (vous)。 科黛的信紧贴着马拉给孤儿寡母的慷慨仁慈的便签。在奖掖家庭与高生育率的革命时代话语下, 未婚的科黛在各方面都可以被定义为一个“不正常的女性”。对夏绿蒂·科黛否定的必然结果就是要彻底禁止她进入画面,避免将画面变成刺激的探案小说。

《马拉之死》局部 除了她的不可信的便签,地上有一件刺客留下的带血的凶器,白色的刀柄上黏着的血污是她出现的痕迹。事实上,刺杀马拉的刀的刀柄是黑色的,大卫改成白色是为了让血迹更醒目。尽管画面上没有出现她的身影,但这些物品成了科黛在场的代喻。 所有这些道具都经细致描绘,被当作基督教殉道者的象征物来对待。正如圣凯瑟琳的车轮与圣洛伦佐的烤架,屠刀、鹅毛笔与墨水瓶成了马拉殉道的象征物。 就像《贝利撒留》《安德洛玛刻哀悼赫克托尔》《勒·佩尔蒂埃肖像》,以及后面章节将谈及的《波拿巴翻越圣伯纳山口》、 《萨福与法翁》《列奥尼达在温泉关》 一样,大卫在《马拉之死》中 加入文字来向观者提供额外的画面信息。 根据18世纪晚期的艺术理论,大卫用文字来补充与解释图像是一种合理的手段。在 P. C. 莱韦克 1788 年 至 1791 年编写的《方法百科全书》中,他在 “题字”的词条里写道:“我们赞扬艺术家,如果他能用必要的手法让作品的主题或主要人物凸显出来……这意味着让人更容易理解画中所表现的行动或感情。要达到这一效果,可以在门廊、大理石柱基或岩石上写简短的几个字,抑或在一本书上题写书名或在打开的书页上写几个字。”

《波拿马翻越圣伯纳山口》作者:雅克-路易·大卫 大卫的革命烈士画,目标观众来自社会的各个阶层,所以画面上只用法语,但在受众多为受过高等教育的历史画与神话故事画中,大卫则使用拉丁语与希腊语。 国民公会规定,《马拉之死》与《勒·佩尔蒂埃像》应该被制作成雕版画,而原画直到1795年2月9日都一直被挂在公会会议大厅主席座的两侧。 在政治上,马拉其实是一个不计后果的人,在山岳派看来,他比勒·佩尔蒂埃更不像革命烈士,罗伯斯庇尔曾经极力避免出席马拉的任何公共葬礼, 避免增加这位被刺杀的代表的偶像光环与吸引力,唯恐制造一群难以控制的狂热崇拜者。 但是事件发展如此之快,“人民之友” 迅速变成了“人民烈士”。游行、演讲与神化马拉的活动迅速遍布全法国,城镇和乡村都争先以他命名,马拉甚至成了流行的不带基督教色彩的孩童名字。大卫的绘画既反映又塑造着这种转变。

在很大程度上,《马拉之死》比《勒·佩尔蒂埃》更像是 共和国的祭坛画, 因为巴黎的市民被鼓励带上孩子去瞻仰这幅作品,去感受画中的敬畏、 崇敬以及革命热情。 大卫创作《马拉之死》代表了他参与革命活动的顶峰, 创造力、风格、狂热的信仰与奉献结合在一起造就了一幅最完美的政治画范例。 拿破仑时代的全景画家 以史为画,图绘波澜壮阔的法兰西历史 见证时代,缔造共和国革命节日的传统 图像证史,个人奋斗与历史进程共同谱写的命运之歌 点击上图 即可购买 大 卫 编辑推荐 抛开标签,从历史情境与作品表达中走近更真实的大卫 “艺术晴雨表”“法国历史的图解者”“大革命的预言家”“新古典主义的典范”,作者对这些我们耳熟能详的短语说不:事实远比标签复杂。 大卫身处历史之中无法超然世外,用画作传达着他关于社会、文化、政治的观点,他的作品与他独有的经历和思考息息相关。他有哪些不同寻常的经历和独到的思考?跟随作者的讲述,回到具体的历史,回到具体的作品,走近更真实的大卫。 回到争议,透视个人命运与时代动荡的复杂关系 启蒙主义、法国大革命、废黜君主制、拿破仑帝政时代、波旁王朝复辟,大卫的艺术生涯跨越了这充满激变与动荡的时代。 他是国王的拥护者还是革命的支持者?他是独立自主的艺术创作者还是见风使舵的艺术投机者?他与同时代的艺术家们关系如何?后代艺术家如何看待他的成就?作者在行文中抛出一个又一个问题,邀请读者做出自己的判断。 图文并茂,收尽大卫的经典之作,于细节处见玄机 全书配图200余幅,从大卫学徒时期的习作、罗马奖参赛作品到成名之作和晚年流亡时期的作品,清晰勾勒出大卫的艺术发展之路,且与艺术家生平中经历的大事件互为对照。 其中,《荷拉斯兄弟之誓》《苏格拉底之死》《马拉之死》《萨宾妇女的调停》《拿破仑一世及皇后的加冕典礼》《分发鹰旗》等经典之作,在全幅完整作品之外更收录了质量上乘的细节图。 细致的文字分析以画面本身为起点,辅以历史背景和图像传统的介绍,帮助读者深入了解作品在内容和形式上的创新。 日本进口内文纸印刷,采用耐久性好、不易变形的特种软胶胶装,简约平整,力求提高读者阅读的舒适度。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】