| 科学网 | 您所在的位置:网站首页 › 格里菲斯微生物学家 › 科学网 |

科学网

|

最早进行转基因的人――美国科学家Oswald Avery

已有 29155 次阅读 2013-9-21 16:37 |系统分类:科研笔记| 转基因, 美国科学家 我上大学学习生物学的时候,《生物学》教材的编辑者一开篇就引用了恩格斯在《反杜林论》(1878年)中的语录:“生命是蛋白体的存在方式,这个存在方式的基本因素在于和它周围的外部自然界的不断新陈代谢,而且这种新陈代谢一停止,生命就随之停止,结果便是蛋白质的分解。”然后又煞有介事地解释说,恩格斯所说的“蛋白体”就是指核酸和蛋白质。也就是说没有蛋白质就没有生命。恩格斯的生命定义在一定程度上揭示了生命的物质基础,即具有新陈代谢功能的蛋白体。在那个时代,孟德尔虽然已经发表了有关豌豆的实验结果,但是遗传学还不为世人所知。科学家们也仅仅知道蛋白质在生命活动中具有重要的作用,核酸是什么,它有什么生物学意义还不清楚,所以革命导师恩格斯不知道核酸在生命过程中的地位还是可以理解的。

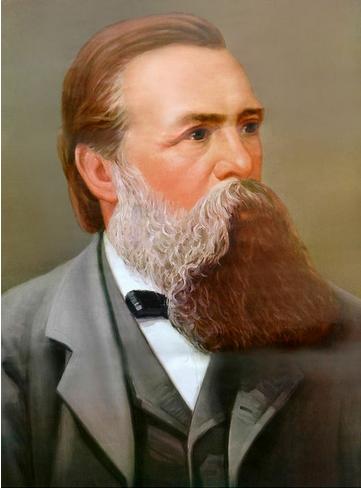

图1、恩格斯(1820-1895) 1900年,随着3位不同国家的科学家发现了孟德尔的论文,遗传学的诞生。Mendel的文章被重新发现后,或者说遗传学诞生后,人们开始了对植物、动物和微生物遗传的大量研究。在每个人的脑海中都会涌现出“基因是什么?遗传物质的本质是什么?”这样的问题。 在很长的一段时间里,科学家们都认为,遗传信息储存在细胞中的蛋白质中,在英国流行病学家和病理学家Frederick Griffith(1927)有关肺炎双球菌的工作基础上,美国洛克菲勒研究所退休的教授Oswald Avery和他的同事Colin MacLeod以及Maclyn McCarty又做出了杰出的贡献。 肺炎双球菌(Diplococcus pneumoniae)是引起大叶性肺炎的病原菌,有光滑型(Smooth,简称S型)和粗糙型(Rough,简称R型) 两种不同类型。其中光滑型的菌株产生荚膜,有毒,在人体内它导致肺炎,在小鼠体中它导致败血症,并使小鼠患病死亡,其菌落是光滑的;粗糙型的菌株不产生荚膜,无毒,在人或动物体内不会导致病害,其菌落是粗糙的。

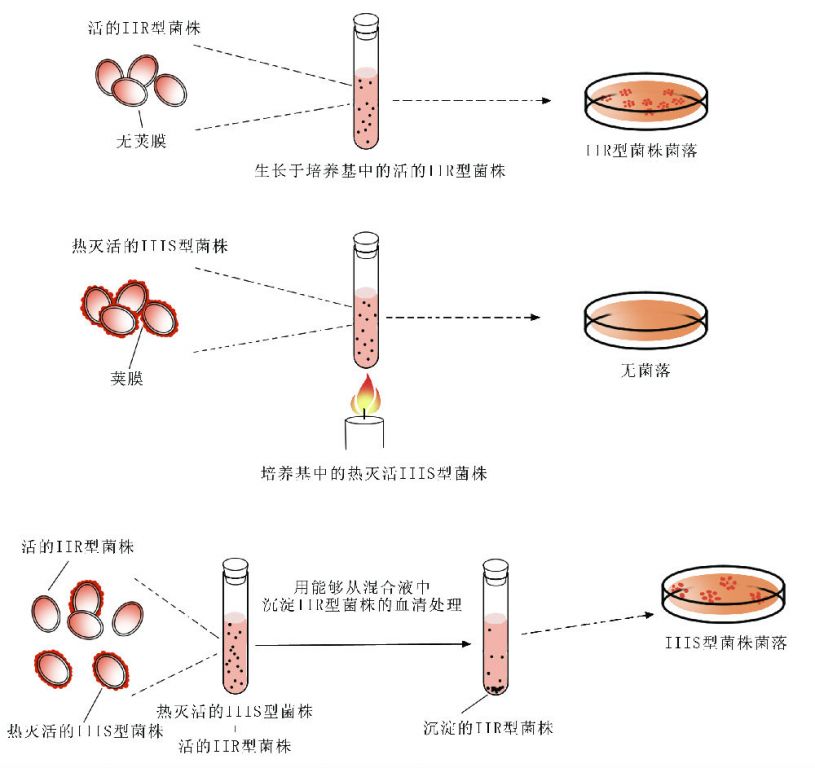

图2、Frederick Griffith (1879-1941) 1928年Griffith以R型和S型菌株作为实验材料进行遗传物质的实验,他将活的、无毒的RⅡ型(无荚膜,菌落粗糙型)肺炎双球菌或加热杀死的有毒的SⅢ型肺炎双球菌注入小白鼠体内,结果小白鼠安然无恙;将活的、有毒的SⅢ型(有荚膜,菌落光滑型)肺炎双球菌或将大量经加热杀死的有毒的SⅢ型肺炎双球菌和少量无毒、活的RⅡ型肺炎双球菌混合后分别注射到小白鼠体内,结果小白鼠患病死亡,并从小白鼠体内分离出活的SⅢ型菌。Griffith称这一现象为转化作用,实验表明,SⅢ型死菌体内有一种物质能引起RⅡ型活菌转化产生SⅢ型菌,这种转化的物质(转化因子)是什么?Griffith对此并未做出回答。

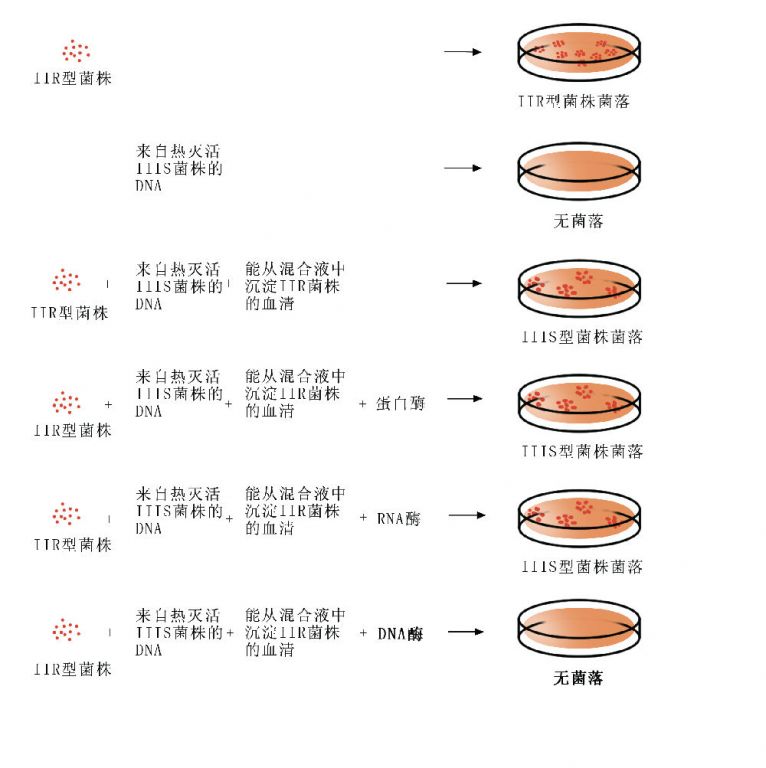

图3、Griffith的肺炎双球菌转化实验 1944年美国细菌学家Avery和他的同事在Griffith工作的基础上,对转化的本质进行了深入的研究(体外转化实验)。他们首先除去SⅢ型活菌中大的细胞结构,然后再用蛋白酶消化,与RII型细菌一起涂板生长,假如R细菌被转化了,那就意味着和蛋白质没有关系;他们还用DNA酶处理去除了大的细胞结构的SⅢ型活菌,再与RII型细菌一起涂板,假如R细菌被转化了,那就意味着和DNA没有关系。但是,用DNA酶处理后,R细菌不再被转化了。这就说明DNA是细胞内遗传物质的携带者。从而证实了遗传物质是DNA而不是蛋白质。

图4、Avery在体外进行的肺炎双球菌转化实验

可是,Avery等人在1944年所作的试验和结论,不仅没有使科学界立即接受DNA是遗传物质的正确观点,反而引起了科学界的极大质疑。当时主要有两种代表性的否定意见。第一种认为,即使活性转化因子就是DNA,也可能只是通过对荚膜的形成有直接的化学效应而发生的作用,不是由于它是遗传信息的载体而起作用的;第二种否定意见则根本不承认DNA是遗传物质,认为不论纯化的DNA从数据上看是如何的纯净,它仍然可能有蛋白质残余,说不定这就是有活性的转化因子。 为了证明DNA是遗传物质,Avery和他的同事们又做了大量的工作,他们从粗糙型(即R突变型)品系中分离出一个新的更加粗糙、更加不规则的突变型ER,并且发现从R品系细胞中提取出来的DNA可以完成ER向R的转化。这样,就证明了在以往实验中作为受体的R品系本身还带有一种转化因子。这种转化因子能把R品系仍然还具有的一点点残余的合成荚膜的能力转授给那个荚膜缺陷更甚的ER品系。不仅如此,他们还发现,将从S品系(作为供体)提取的DNA加到ER品系(作为受体)中,也能实现ER向R的转化。如果把这种第一轮的R转化物抽取一些加以培养,然后再加进S供体的DNA,仍然会出现R向S的转化。这些发现彻底否定了“DNA仅仅是在多糖荚膜合成中作为一种外源化学介质进行干扰而导致转化作用”的观点。

图5、Avery证明转化因子是DNA的实验

Avery还证明,肺炎双球菌的DNA不但带有编码荚膜形成所需要的信息,同时还带有对青霉素产生抗性的所需要的信息。荚膜的形成和对青霉素的抗性都是由不同的DNA分子控制着。当这些实验结果在一经发表,荚膜转化作用是生理性的而不是遗传性的错误观点便烟消云散了。 针对第二种否定意见,Avery等于先后用蛋白水解酶、核糖核酸酶和DNA酶分别处理肺炎球菌的细胞抽提物。结果表明,前两种酶根本不影响抽提物的生物学效能,但只要一加入DNA酶,转化活性就立即丧失了。这一结果进一步证明了DNA作为遗传信息载体的功能。他们继续对转化因子进行化学提纯。到1949年时,已经能把附着在活性DNA上的蛋白质含量降低到0.02%。 可是,由于著名生物学家、1915年诺贝尔化学奖获得者Willstatter曾经在实验中出现过酶溶液浓度太低,在当时难以用常规的化学检验法检测,但其仍具催化活性,便做出了酶不是蛋白质的错误结论,宣称已经制成了不含蛋白质的酶。因为有了这样的先例,1944年的科学界对这种前车之鉴仍记忆犹新。所以,当Avery等公布他们的结论后,害怕再上当受骗的科学界便不敢再盲从。 1952年,Alfred Hershey和Martha Chase以T2噬菌体为实验材料进一步证明DNA是遗传物质。他们的发现对科学家们接受DNA是遗传物质这一事实产生了巨大的推动作用。

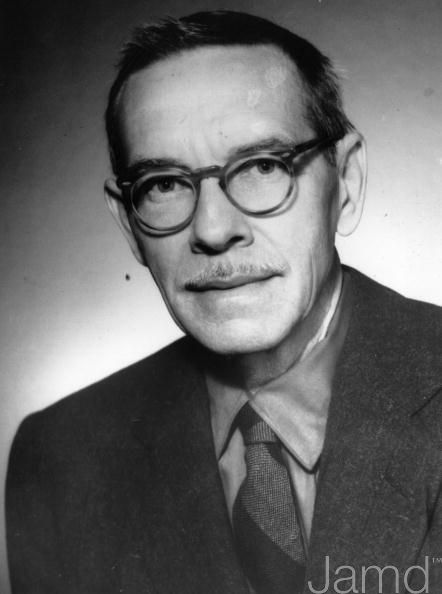

图6、Alfred Hershey (1908-1997) T2噬菌体的DNA和蛋白质各占一半,其宿主菌是大肠杆菌(Escherichia coli)。所有T2噬菌体都在大肠杆菌中进行繁殖。基于这个特点,Hershey和Chase进行了大量实验,发现病毒在感染细菌时仅将DNA注入细胞中,而绝大多数蛋白质则吸附在细菌表面。这就暗示了病毒复制需要的遗传信息应该在DNA中。另外,DNA含有磷原子和没有硫原子,而蛋白质则相反,含有硫原子没有磷原子。根据这个特征,Hershey和Chase将T2噬菌体分别培养在含有放射性同位素32P,或者含有35S的培养基中。 当标记着35S的T2噬菌体与细菌一起温育几分钟后,用搅拌器给予感染了病毒的细菌适宜的剪切力,大部分放射活性(即病毒蛋白质)会从细菌表面脱离。当标记32P的T2噬菌体与细菌共温育后,搅拌器并不能去除放射性,在细菌中发现了大量的放射性同位素DNA。这些结果说明病毒DNA进入宿主菌,蛋白衣壳则留在细菌外面。由于病毒是在细菌体内产生的,因此, Hershey 和 Chase的实验说明指导DNA复制和蛋白质衣壳合成的遗传信息必定在父本DNA中。而子代病毒颗粒含有32P,没有35S,也说明了这一点。

图7、Hershey和Chase进行的T2噬菌体的同位素标记实验

在Hershey和Chase的实验中有一个问题,就是有不少的35S(即病毒蛋白质)会和DNA一起进入宿主菌。所以,这一小部分病毒蛋白很有可能也携带遗传信息。后来,科学家们改进了实验方法,用高纯度的噬菌体DNA转染细菌的原生质体(去除细菌细胞壁),获得了有感染活性的噬菌体后代,再次证实噬菌体的遗传物质是DNA。 遗憾的是,Avery发现DNA是遗传物质的时候已经67岁了,由于科学界的不同认识,科学界迟迟不肯承认DNA是遗传物质。直到1969年才授予Hershey诺贝尔生理或医学奖。这时候Avery已经去世14年了。 诺贝尔奖获得者,丹麦科学家、凝胶电泳技术的奠基人Arne Tiselius 曾经多次表示,尽管 Avery的杰出工作多次被诺贝尔奖提名,但其还是与诺贝尔奖失之交臂。曾经有人说,Avery生性淡泊,不愿与人交往影响了他获得诺贝尔奖;也有人说Avery际遇不好,很多有关DNA的研究都获得了诺贝尔奖,而这些奖励的获得都是建立在Avery工作的基础之上的;还有人说,Avery是一个悲剧性的人物,因为他的工作非常伟大,却没有得到及时的承认。虽然Avery因为种种原因没有获得诺贝尔奖,但是其发现在分子生物学的发展历史上是不可磨灭的。每当我讲到这里的时候,我都会对同学们说,不是Avery没有资格获得诺贝尔奖,而是Avery的发现太伟大了,以至于诺贝尔奖这样的奖项对Avery这样的伟大科学家来说太渺小了。另外一个例子是伟大的物理学家爱因斯坦最伟大的发明是相对论,但是爱因斯坦获得诺贝尔奖的原因却是一个大家认为对他不那么重要的光电效应研究。 获得不获得诺贝尔奖其实还有一个重要的条件,那就是你要足够长寿。嘿嘿!祝大家健康, 能活个大岁数! 转基因问题 https://blog.sciencenet.cn/blog-616948-726680.html 上一篇:玉米粒的颜色和转基因无关下一篇:大学还是要回归到教育这个本位为好 收藏 IP: 183.195.251.*| 热度| |

【本文地址】