| 产业地产模式:裕廊工业园模式解读Ⅲ | 您所在的位置:网站首页 › 新加坡裕廊工业园参观 › 产业地产模式:裕廊工业园模式解读Ⅲ |

产业地产模式:裕廊工业园模式解读Ⅲ

|

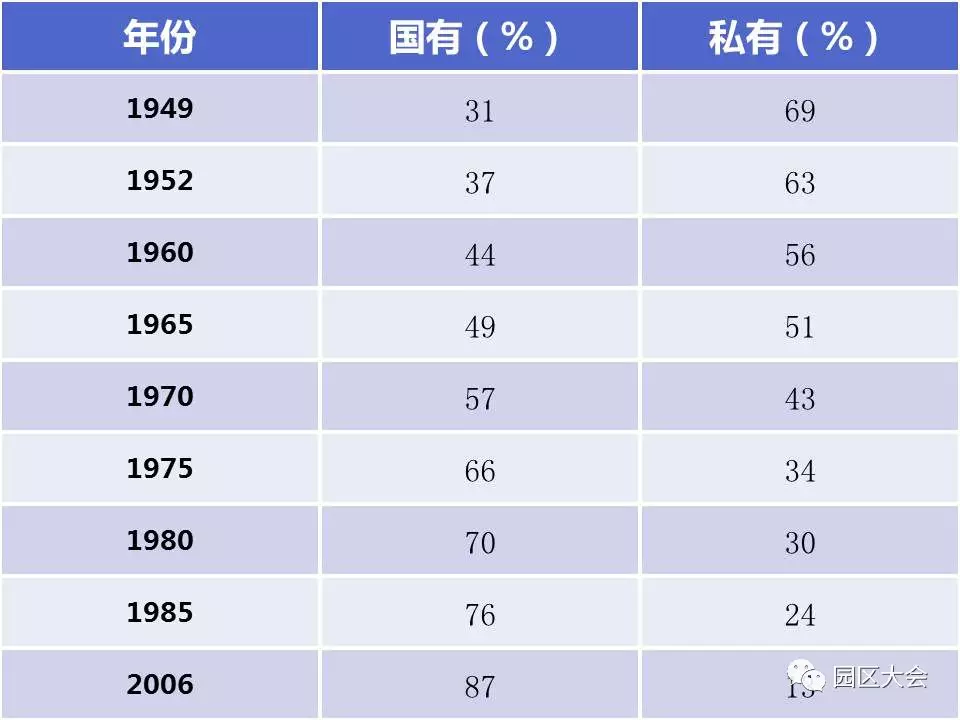

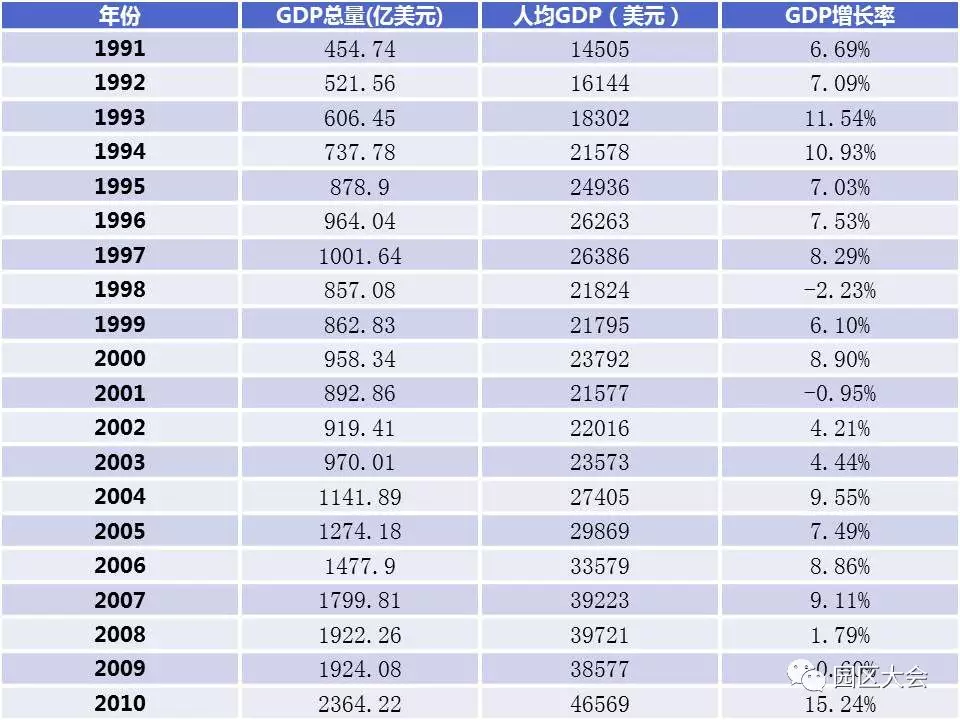

根据表中所示,新加坡通过不断征用扩大国有化土地比例,排除私有权对土地利用的不良影响。土地方面国进民退,为统筹集约规划裕廊园区奠定了重要基础。 90S世界科技发展潮流 中印两国崛起、国内资源紧缺,促使新加坡转变以往的发展模式,探索符合自身优势的新增长点。与此同时,20世纪90年代以来,国际竞争愈发表现为科学实力间的竞争,而这一波的科技革命浪潮的主体却又重在产学研结合。新加坡想要迎头赶上世界潮流,继续保持住60S、80S的抢先优势,较为合理的选择就是建设“知识型产业枢纽”,通过提升制造业价值链,把制造业从下游的产品生产环节提升到研发和设计等上游环节。 裕廊园区产业定位新加坡经济基础 根据表中所示,90S初的新加坡,人均GDP已突破中等收入国家行列。唯有通过进一步的技术革新,诞生高质量经济发展与就业机会,才能真正提高国民的经济收入。与此同时,伴随生活水平提高与城市化进程加快,新加坡的人口老龄化问题愈发突出,人民的时尚娱乐消费日渐增多,交通、水电、环保问题也有待更好的解决方案。新加坡要切实满足人民需求,必须首先发展与之息息相关的生命医药、数码媒体、环境科技、洁净能源等新兴产业。 新世纪经济战略 正如新加坡总理所说,“要将新加坡转变为知识密集型经济的国家,我们必须增强实力,加强现有技术能力,并积极探寻有前途的新领域。”环境工程、生命医药、信息通信、资讯传媒是21世纪最具活力的几大产业领域。其强劲的市场需求、庞大的产业贡献值,迫使新加坡政府必须快速抢占到未来国际竞争前沿阵地。

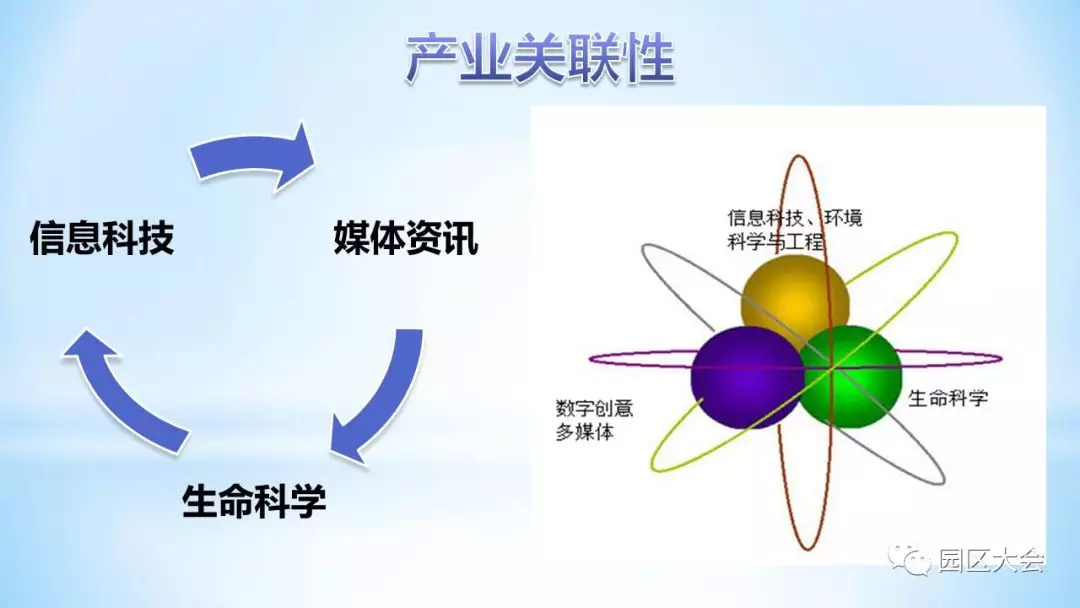

另外,新加坡所选择的这几大新兴产业关联性较强,是相辅相成的。其中,生命科学研发与环境工程有着一定的关联性。而现代产业在“互联网+”的发展趋势之下,无论资讯传媒或科学实验,又与信息产业所代表的技术支持有着密不可分的关联性。 保留制造业体系 新加坡在发展战略性新兴产业过程中,为避免出现产业空洞化,并没有与香港一般完全转移制造业。香港能摈弃制造业,其中一大原因就在于粤港澳大湾区的一体化,使香港有东莞作为旧有制造业的迁出地。可新加坡毕竟是一独立国家,岂能随便假手他人? 无论国土资源多紧张,新加坡要走的必然是一条继续重视制造产业,将之维持在25%比重的发展道路。而其中,唯一有变化的或许就是加快制造行业的重组,将劳动密集型的企业转移到成本较低的亚洲邻国,新加坡则集中发展高附加值资本和技术密集型的制造产业。 裕廊园区载体建设土地集约化

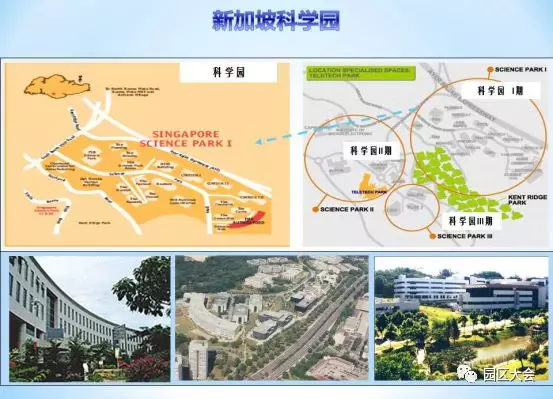

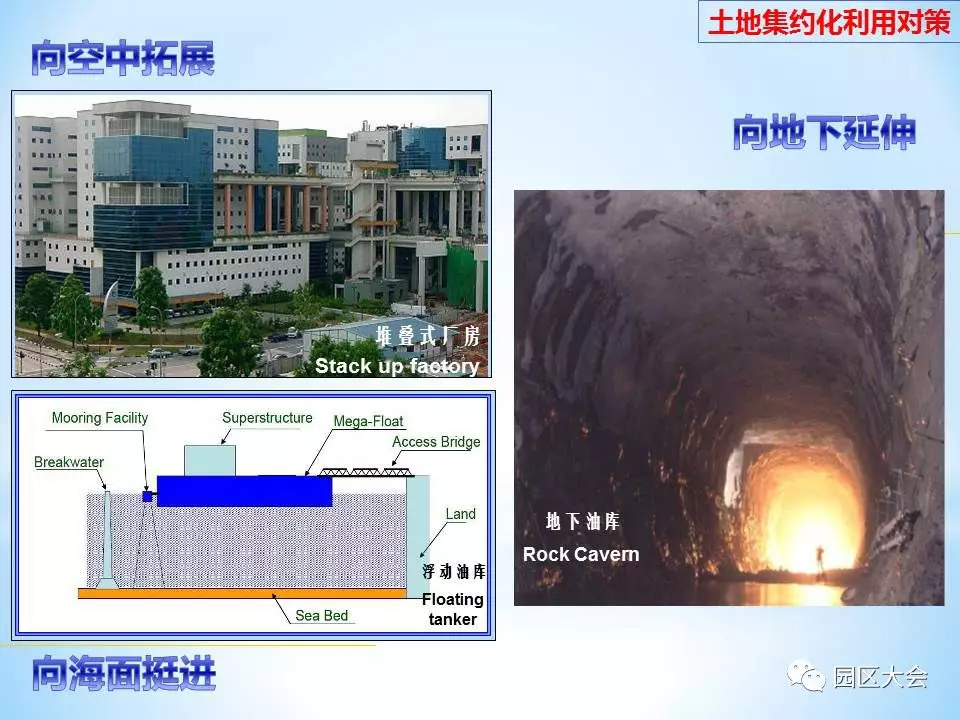

进入90S,为保障土地使用效率与生产力,裕廊工业区开始朝向“总部基地”模式发展。这一阶段,科学园、技术园等相应的新兴产业或辅助配套园区纷纷涌现,土地的混合使用概念出现,创造性设计被不断采用,成本收益与知识经济高效率地融合在了一起。而且这批新园区的建设依旧是另起炉灶,并未触及到裕廊旧的工业区域、化工岛和新加坡科技园。

譬如,90S,随着信息技术的广泛采用,裕廊集团开始兴建综合商业、工业和办公用途的产业园区。1992年,国际商业园一期工程完成,商业园集商业、工业和办公于一体,是商务和科技中枢,更好地满足了高科技产业的需求;1995年,裕廊又建立了新加坡第一个晶片园区;1997年商业园二期工程结束,紧接着启动了面向21世纪的工业园土地计划,目的是进一步集约利用土地;1997年成立裕廊学院,旨在为技术研发提供智力支持。2000年,新加坡第一个物流园区成立,是第三方物流供应商为其全球客户提供服务的亚洲第一个物流基地; 2006年,裕廊岛在80S的基础上,地下储油库投入使用,进一步巩固了新加坡全球化学枢纽的地位;2010年,新加坡第一个综合类的化学后勤园顺利建设完成。

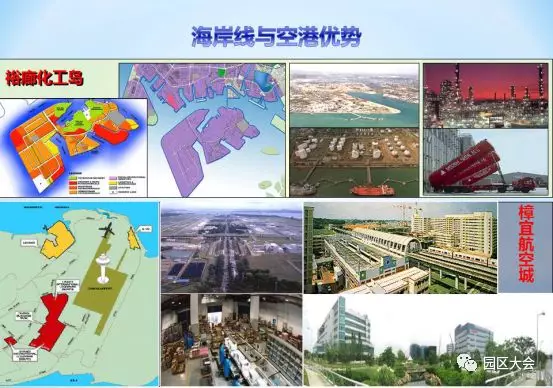

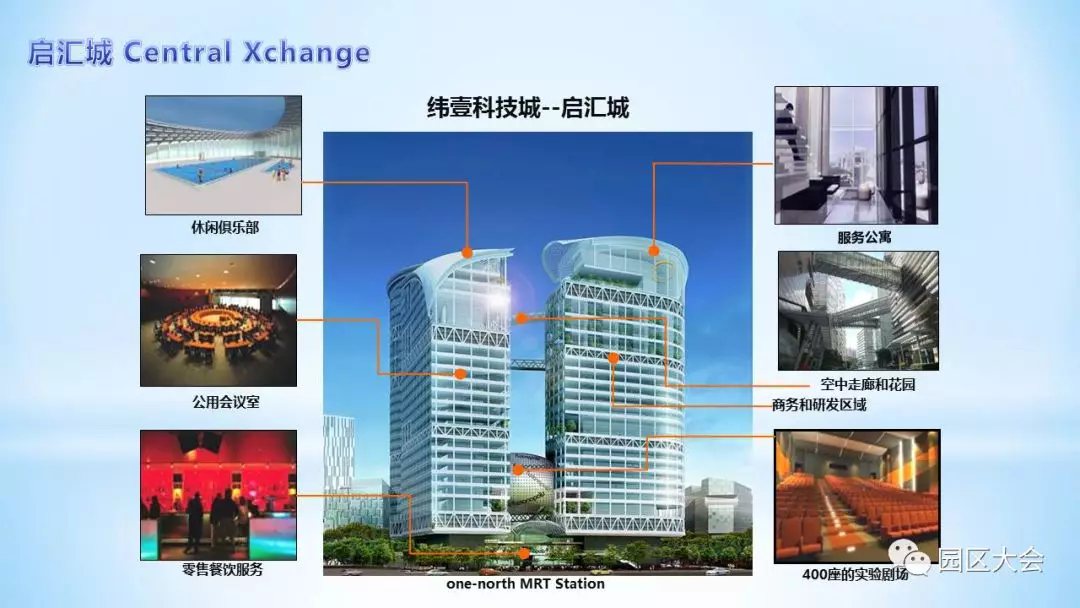

裕廊园区土地解剖图集 当然,新加坡总部基地建设中最具代表性、典型性的,当属2000年启动的纬壹科技城“国际产业创新社区”。园区项目距离机场、港口都很便利,快速路、地铁可通达全岛,有效联系与承接中央商务区和西部工业区。 纬壹科技城突破了传统产业园区的概念范畴,以“产城一体化”为规划理念,综合集成了传统工业园区特有的集中生产与城市的生活服务功能,在极其有限的空间内创造出了最大的效益,并根据用地和产值规模,科学制定不同类型用地、不同功能组团的容积率,将其纳入规划体系,在建设中严格予以落实。

园区的建筑强调多功能,垂直整合,提高了单位土地产出效益,真正实现了工作、学习、生活、休闲“一体化”。不仅做到了利用区位优势有效促进科研成果的快速转化,从生产方面吸引了大量有实力的企业入驻,还因其完善的生活设施配套吸引到了大批高水平科研、管理人才,为纬壹科技城的发展提供了充足的人才供应。纬壹科技城每一栋建筑都是一个社区!

西方技术转移 20世纪90S,新加坡的科技基础和人才储备状况较为薄弱。新加坡政府为改变园区科研力量不足的现状,1999年,重组了国家科技局,并更名为科技研究局,加大对科研、人才和产业的支持整合力度。在设立科研机构、加强高校科研投入以外,政府还务实地采取了“借鸡生蛋”和“筑巢引凤”相结合的科技发展战略。 一方面,与国际著名科研机构和中心互通有无,联合训练、培养人才;另一方面,斥巨资完善信息基础设施,建立配合不同产业发展的聚集区与工业园,吸引国际顶尖的高新技术产业公司进驻新加坡,并以完善的研究设施、优良的待遇吸引国际中高端研究人才。 譬如,从2000年开始,新加坡政府以启奥园为产业平台,先后不惜重金邀请了一批国际知名的生物科学家来此设立自己的实验室,发展相关项目,在生物医药行业,引入了欧美的高端专家来新加坡长住带队研发,在清洁能源领域,引入了德国的高端专家。 为留住西方产业,鼓励发明创造,新加坡政府始终奉行亲商政策,包括减少企业的所得税税率、降低雇主的公积金缴交率,以及为办公室租金封顶等措施,对石油化工、电子和清洁能源等主要的支柱性产业采取全面的策略性管理方式。新加坡作为理想的创新事业发展区域,已建立了健全的研发生态系统和完善的知识产权保障制度。 产学研一体化 90S的科技创新主体是企业,重点是产学研一体化。在这一问题上,新加坡相关的产业群上下游发展配套比较完善,企业和从业人员有各种不同的层次,企业的研发与研究院、学府配合异常紧密。“新加坡什么资源都没有,除了人。”以李光耀为代表的政府高层,特意根据新加坡国情定制的教育体系,到20世纪90S,效率导向的教育系统已取得明显成效,并在大学、研究机构与工业之间建立起密切的三边关系。

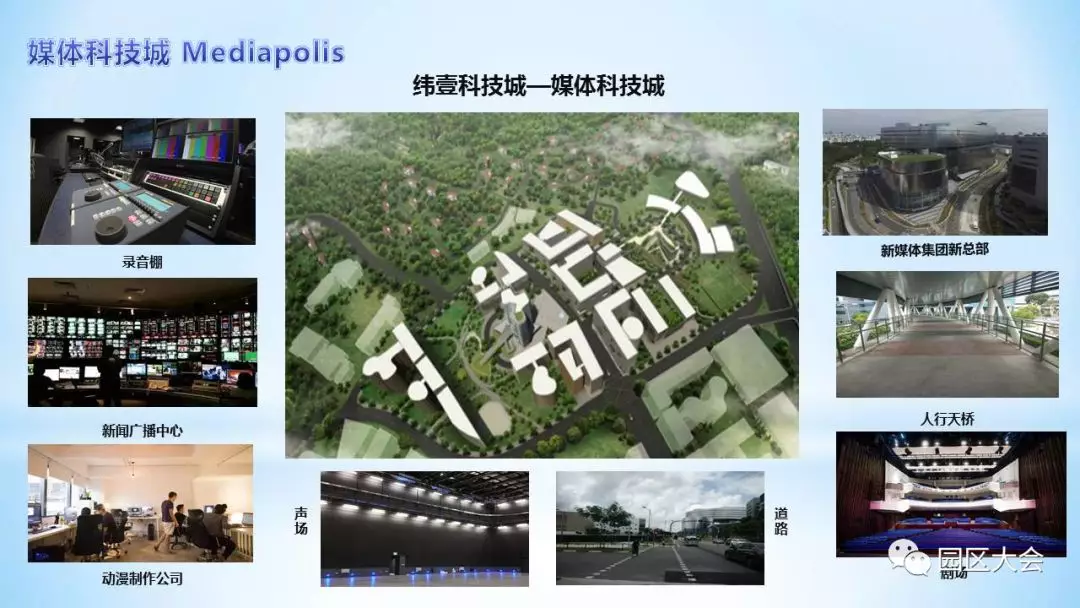

特别值得注意的是,2000年前新加坡大学只有两所:新加坡国立大学和南洋理工大学。进入21世纪后,新加坡也只是多了一所:新加坡管理大学,适龄新加坡学生当中,仅有21%能够上大学。看这教育水平,似乎连中国没啥科技创新能力的二线城市都不如,更别提粤港澳湾区的香港、广州啦! 但细看裕廊工业区的地图,我们会发现,新加坡国立大学和新加坡理工学院毗邻裕廊工业区的几大新兴产业集聚之处,而国家教育部、欧洲工商管理学院(INSEAD)和南洋理工大学孔子学院也在项目区域范围内,这对于从事研发为主的三大产业项目能够提供大量研究型人才以及其他相关高等学府的资源。 新加坡金字塔结构的人才分流,可以让国家有计划地把人才分配到特定领域内。方升(园区大会)在5月份年会论述城市抢人大战中已提到过,“具备的产业集聚优势,才能对年轻人大学生更有吸引力”。新加坡的教育理念刚好符合这一特征。 20世纪90年代,为进一步壮大信息科技技术密集型产业,新加坡政府提高了各个学府中电脑系学生的人数。进入21世纪后,政府为大力发展生物医药产业,又提高了与生命科学有关的院系学生人数(生物专业在中国似乎一直名列最难就业前几名,由此可见,产业集聚对人才流向的重要性)。另外,新加坡政府为保障充分就业,避免出现“英雄无用武之地”的尴尬局面,宁可选择用外来人才补充缺乏的人力资源,也绝不让本地的人力资源过剩。 裕廊园区经济成效新兴产业成果显著 生物医药方面,2009年,该行业对新加坡GDP贡献率为4%,雇佣超过16000名员工;2012年,行业产值更是达到294亿新加坡元,较10年前增长了4倍,占新加坡国内生产总值的5%,占制造业增值总额1/4,成为新加坡制造业增值最高的领域。众多国际及新加坡本土生物技术公司、制药公司、研究机构也在此入驻或设立代表处,入驻率达到100%。 信息通讯方面,产业发展受到新加坡政府的高度关注,规模逐渐壮大,顺利吸引了众多国际一流研发机构落户,包括知名网络游戏“第二人生”的总部和研发中心。目前入驻的企业与机构还包括Edgilis公司、亚洲美食台、林登实验室等。2011年,企业的签约入驻率已达到 90%。2012年,园区产值占到了新加坡GDP的10%左右。 资讯传媒方面,主要以媒体工业园为依托。园区内部拥有完整的生态系统,可开展数码生产和广播设施、互动数码媒体(IDM)和研发活动。其先进的基础设施和技术平台,可为媒体公司提供技术支持,方便它们在此生产、管理和发行数码媒体内容及服务。星和公司、新传媒、迪斯尼、卢卡斯电影公司已相继迁入媒体工业园。2005年,营业额达182亿美元,为GDP贡献49亿美元,雇佣员工大约55000人。园区成为当之无愧的区域媒体关键枢纽。

化工能源方面,凭借优的越地理位置和靠近终端市场,裕廊岛在80S的基础之上,进一步发展为世界能源和化工中心的领导。世界上有95家石油化工企业落户裕廊岛,是世界前十的石油化工中心。2011年化工行业产出452亿美元,占新加坡制造业产出的28%。 电子工业方面,园区依旧是新加坡经济的引擎。2009年,新加坡全国固定资产投资94 亿美元,电子工业占41.5%,贡献了新加坡制造业附加值的30.6%,雇佣员工76000人,占制造业总就业人数的19%。2011年电子工业产值更是达到了713亿美元。

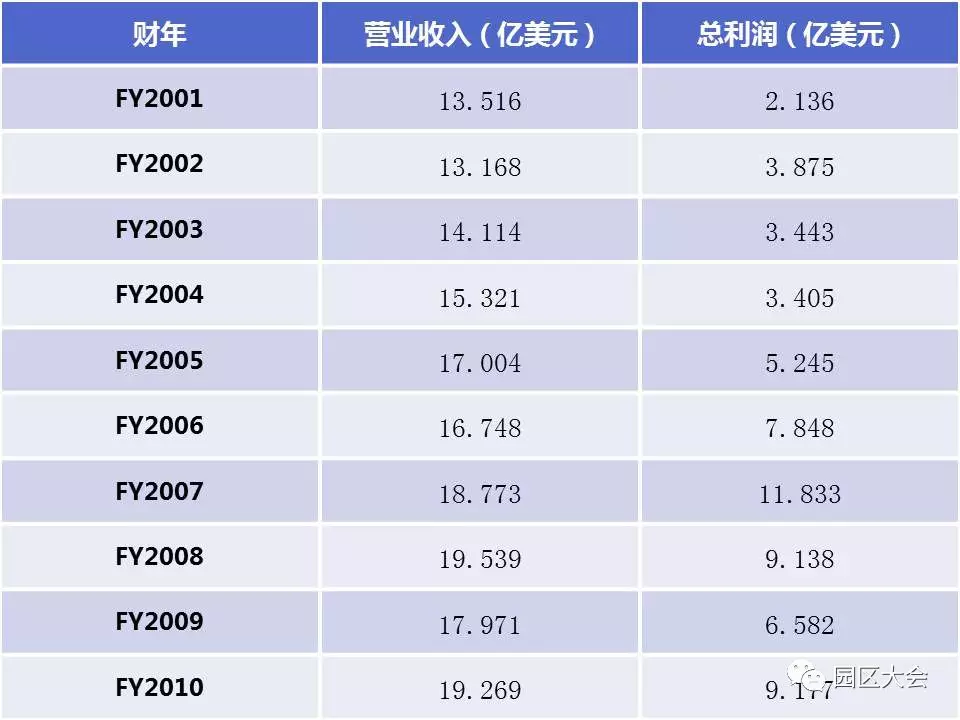

裕廊集团营业收入 新加坡迈入发达国家行列

根据表中所示,新加坡的经济增长率平均达到每年8.5%;金融和商业服务占GDP的份额由 1986 年的 20%上升到 26%;高科技产品的出口在1998 年达到 620 亿新元。同时,科研人员和工程师数量由1987年的3361人增加到1997年的11302人。

21世纪的第一个10年,从纬壹科技城的建设开始,新加坡人均GDP总量与人均GDO更是迈入飞速增长阶段。到2010年,新加坡GDP增长率竟超过了15%,人均GDP比2000年翻了一倍多,达到46000多美元,是名副其实的世界级发达国家。 目前,新加坡也已成为美国、欧洲与日本公司设立亚洲总部的首选地点。尤其近年来,许多亚洲公司都将新加坡选为进军全球市场的平台。在新加坡,跨国企业可以相互交流、进行交易,并建立伙伴关系。现共有26000家国际公司立足新加坡,三分之一的“财富500”公司选择在新加坡设立亚洲总部,是亚太地区最具实力的“总部基地”之一。 裕廊品牌海外扩张 裕廊集团在本土共开发了45个工业园区。但新加坡作为东南亚岛国,区域内部资源是极度匮乏的,发展空间不免狭小局促。为此,裕廊集团成立了裕廊国际和腾飞公司,专事在全球输出其卓越的园区服务管理品牌和资本,实现其全球布局。特别是90年代以来,为了进一步促进经济增长,新加坡大力推行“区域化经济发展战略”,加速海外投资的发展。 裕廊集团在全球116个城市共拓展了750多个项目,总面积近12万平方公里,相当于再造171个新加坡,被誉为亚洲“工业园区孵化器”。这一扩张模式突破国家界限,在多个国家复制新加坡裕廊工业园发展模式,寻求到更多资源和市场,破解本土发展物理空间瓶颈,赢得更多利益,并将“裕廊品牌”推广到其他国家,打造出“裕廊管理”这一核心竞争力。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】