| 写意人物丨陈育新:成为中国抗菌肽药物的拓荒者 | 您所在的位置:网站首页 › 抗生素的使用率是多少 › 写意人物丨陈育新:成为中国抗菌肽药物的拓荒者 |

写意人物丨陈育新:成为中国抗菌肽药物的拓荒者

|

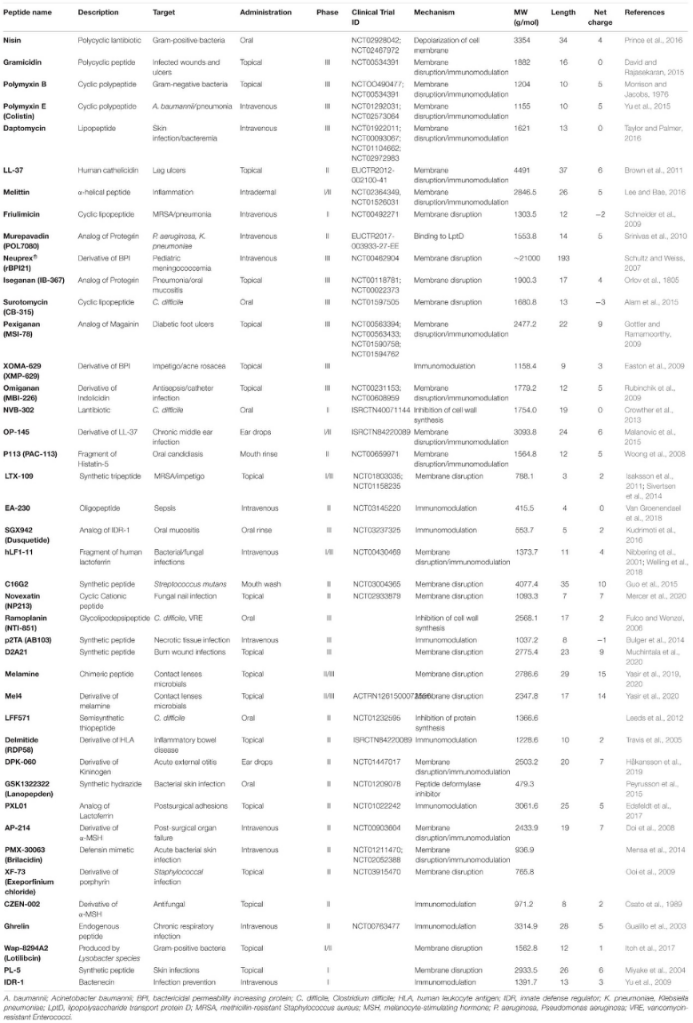

“1000万是什么概念?”陈育新用新冠疫情对比,“一年半的时间里全球新冠感染人数接近2亿,死亡400万人左右,而耐药菌感染死亡人数到2050年会达到1000万人/年,这非常可怕。” “超级细菌”的严重性促使陈育新向自己长期从事的抗菌肽领域求解。2007年,结束了博士后的研究工作,陈育新带着PL-5的专利回国并创立普莱医药,推动技术落地。 长期看,陈育新面对着巨大机遇——根据WHO的数据,中国住院患者抗生素药物使用率高达80%,其中联合使用两种以上抗生素的占58%,远超过30%的国际水平;与此同时,他也要面对创业新环境的挑战,尤其是起步阶段的“冷遇”。 01 酝酿中的市场:40年无全新机制药物上市 陈育新用struggle来描述普莱医药初期的艰难。 “像A轮和B轮融资,当时找了五六十家投资机构,最终可能都没几家决定要投的。我们的投资人里看不到红衫、高瓴这样的明星基金公司,目前最大牌的是我们第二大股东国投创业。”陈育新坦言,单就投资热度,抗菌肽领域完全不能和抗肿瘤赛道相提并论。 这背后是投资人的担忧,正如一位意向投资人向陈育新的发问:抗菌肽这么多年没有跑出重磅品种,为什么你们能行? 实际上,人类对抗菌肽的研究历史并不算长。1980年,瑞典科学家G. Boman等人发现首个抗菌肽,随后业界从动物、植物和微生物中都找到抗菌肽的身影。但在抗菌肽数据库(Antimicrobial Peptide Database, APD)收录的2670种抗菌肽里,具备成药性的却不到百种。 2月,一篇发表在Frontiers上的论文(Review: Lessons Learned From Clinical Trials Using Antimicrobial Peptides (AMPs)),对抗菌肽的临床研究情况进行回顾总结。值得注意的是,过去40年间,全球范围内进入临床阶段的抗菌肽品种还不到50个。

目前正在研究和临床使用的抗菌肽 “抗菌肽的发展可以分两段来看。”陈育新解释说,“80年代到本世纪初,科学家们发表了很多关于抗菌肽机理的papers,但真正能够成药的抗菌肽,基本都是随着机理逐步明确才在2000年后冒出来。这也是科学的规律,从抗菌肽基础研究到现在,最快的(产品)也有好几个进入III期临床了。” 而与之相对应,抗感染领域存在长达40年的新机制药物空白。陈育新指出,1928年弗莱明发现青霉素,由此开启细菌感染领域的抗生素治疗时代。可惜的是,1978年至今,再也没有全新结构的抗生素出现,更没有全新机理的抗感染药物问世。 陈育新认为,现有的抗生素都是一些“老药新改”,在老药基础上进行修饰,只不过也按照1类新药来申报。本质上,这些抗生素还是通过攻击某一个酶来发生作用,终究避免不了耐药的卷土重来。 为什么像辉瑞、礼来这种抗生素大厂,都把抗生素部门砍掉了?“陈育新之问”背后,全球正陷入耐药菌感染困局。换言之,这并非抗感染市场小众,而是原来的老路走不通。 不仅是WHO不断呼吁科学家们开发全新机制的抗感染药,国内对这方面的重视也在提高。2016年,14个部门发布《遏制细菌耐药国家行动计划》;2019年12月,《关于加强体表慢性难愈合创面(溃疡)诊疗管理工作的通知》落地,要求二级以上医院尽快成立慢性创面科,提高治疗水平;2020年,《生物安全法》已经把应对微生物耐药,以及支持应对微生物耐药的基础研究和科技攻关列入国家法律。 “这个市场有多大?以糖尿病足患者为例,中国现在糖尿病患者1.4亿人,保守估计其中10%患有‘糖足’,起码就是1400万人;平均住院周期是21天,每人花费5.5万元。如果从里面拿出1000元来做抗感染治疗,这就是140亿元的市场,而且这个市场现在一个药都没有。” 这无疑给抗菌肽提供了机会。陈育新表示,基础科研的成熟、政策的利好,再叠加上多肽工业化生产成本的下降,抗菌肽已经走到爆发前期。 02 18位FDA专家会议交流,PL-5或将颠覆SOC “我们前不久跟FDA有一个pre-IND的meeting,直接在美国申报II期临床,已经得到FDA的同意了。”陈育新向写意君透露,“这次申报的适应症是Wagner分级II级‘糖足’,之前在国内做过相应的试验,效果非常好,我们也把资料发给FDA,对方接受我们提的方案,甚至同意用我们在中国做的微生物数据来替代美国申报的这部分数据。” 除了领跑国内抗菌肽行业,普莱医药也加速走向国际。而最让陈育新兴奋的一点,是FDA同意PL-5单独给药,不用联合抗生素来治疗。 按照美国的诊疗习惯和指南,患者只要有创面感染,除非小脓包这类可以用外用药单独治疗的情形,都会进行全身抗生素给药,外用制剂仅是辅助角色。可问题在于,“糖足”患处的血管是栓塞状态,即使系统给药,也很难治疗创面感染,还容易引发抗生素耐药。 换言之,单独给药的抗菌肽PL-5喷雾剂若能获批,将很可能改变美国当前抗感染领域的SOC。这多少能够从pre-IND沟通环节的专家阵容管中窥豹。陈育新称,普莱医药的这次申请,受到FDA的特别重视,包括临床专家在内的18位评审博士参与。 PL-5所引起的上述反应,都离不开陈育新所提出的细胞膜区分机理(membrane discrimination mechanism)。 以结构区分,抗菌肽主要分为α-螺旋、β-折叠、环肽和无序结构四种类型,其中α-螺旋数量占60%,这也成为陈育新深耕的领域。但不论依照何种已提出的机理,都无法解释他在课题组工作期间所得到的数据,于是,他转而立足于更加深入的探索,2006年提出细胞膜区分机理。

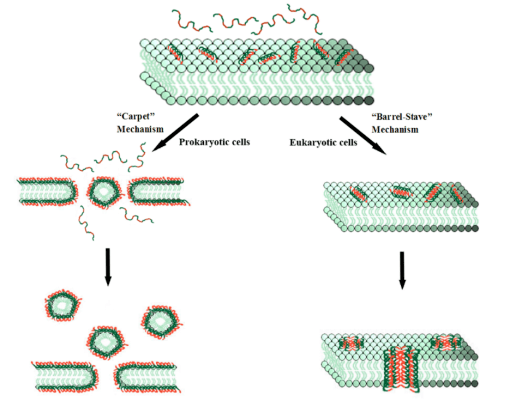

细胞膜区分机理 陈育新进一步解释说,在制剂状态下,抗菌肽呈现无序结构,能够自由穿梭细菌细胞壁。当它碰到细菌的细胞膜疏水环境,便会被诱导形成α-螺旋,氨基酸重排出现亲水面和疏水面。通过对亲疏水面的特殊设计,使它带上正电荷分子并控制分子疏水性。而构成细菌细胞膜的磷脂成分,具有很强的负电性,由此,抗菌肽与细菌的细胞膜产生相互吸引,而抗菌肽的疏水面和细菌脂双层的疏水核心产生疏水相互作用,多肽分子发生翻转。大量抗菌肽同时做这种动作,细胞膜表面张力就被破坏,进而直接崩解,导致细菌死亡。 简单理解,细胞膜区分机理完全不同于既往抗生素所依赖的路径,绕过攻击容易发生突变的细菌某个酶,选择靶向细菌细胞膜来达到抗菌效果。 “虽然细菌之间的细胞壁可能完全不同,但它们的细胞膜是一致的,在细菌46亿年的进化史中,细胞膜的结构从来没有发生变化。”陈育新指出,得益于这种独特的机制,抗菌肽比抗生素更广谱,杀菌作用也更高效,并且不易产生耐药。 援引普莱医药的一项实验结果,用低于致死量的现有抗生素喂养细菌,4-5代后就产生耐药性;而同样的方式用抗菌肽进行处理,直到15代后,抗菌肽的最低抑菌浓度(MIC)仍然保持不变。 随着PL-5即将在美国进入II期临床,普莱医药还计划着手提交正式的突破性疗法申请。如果一切顺利,这将加快PL-5走向商业化的步伐。 03 立足原创技术平台,普莱的下一站 作为一种尚在完善中的细分行业,抗菌肽面临着不少挑战,这同样也是普莱医药所需要应对的,例如毒性问题。 抗菌肽的广谱性,源自它没有通常意义上的靶蛋白,攻击的是细胞膜。虽然细菌的细胞膜和人体的细胞膜存在显著差异,但毕竟都由磷脂构成。陈育新表示,普莱医药基于细胞膜区分机理,搭建起了自己的抗菌肽新药从头设计平台,最大程度去除毒性,只保留有效性。 “除了化合物本身,制剂其实也是巨大的挑战。”陈育新介绍,“因为抗菌肽属于多肽,而所有多肽药物的稳定性都非常难做,各种制剂的反应都不太一样,最容易成功的制剂是注射。” 可是,普莱医药却把切入点落在注射制剂之外。目前处在国内III期临床和即将进入美国II临床的PL-5,开发的剂型是喷雾剂。这与普莱医药的设计平台有部分关系,更重要的一点或许在于,外用方式给药相对容易控制,审批也更容易。 针对PL-5,目前国内已经有几家上市药企向普莱医药表达合作意向,但陈育新回应说,销售上的合作有必要,不过还未开始这方面事项,预计最快今年底会把最终的合作方确定下来。 而另一方面,除了跑在前面的PL-5,普莱医药也通过多肽制剂平台,布局抗菌肽的其他制剂管线,包括能同时抑制细菌和真菌的PL-18多肽栓剂,拟开发适应症为妇科感染;同样是抗细菌/真菌的肺部吸入剂PL-3301;全新多肽序列的PL-46抗菌肽注射剂等。 此外,普莱医药对抗肿瘤领域也保持关注,已经储备了PL-18溶瘤肽、PL-AC343、PL-AC330抗癌多肽等多款处在临床前阶段的候选产品。 这些成果或许是创业早年的陈育新所期待但却难以摘取的。“公司的资金链断过两次,最后都是我自掏腰包,把家里的积蓄存款都拿出来去付项目款和工资。”他向写意君感慨说,这些经历同样是国内抗菌肽新药研发行业的见证。 与此同时,陈育新现阶段却又有种云淡风轻。他自言普莱医药的发展状况要比大多数国内的biotech好一些,因为前者在无锡江阴拿到了100亩地,外加当地政府提供的9600万元无息贷款,建成全球首条多肽喷雾剂生产线和首条多肽栓剂生产线。这就相当于,普莱医药已经填补了通常biotech最薄弱的产业化环节,下一步就是如何加速产品的获批。根据陈育新的规划,普莱医药今年会开启D轮融资,加大对研发环节的投入。 “我们肯定不跟风,就是坚守自己所学,把这些知识能用到临床上,解决了患者的问题,我们就开心了。”陈育新最后说。 tongxieyi 活动预告返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】