| 【中原世遗】中国佛教石窟艺术宝库 | 您所在的位置:网站首页 › 我国石窟艺术的三大宝库是 › 【中原世遗】中国佛教石窟艺术宝库 |

【中原世遗】中国佛教石窟艺术宝库

|

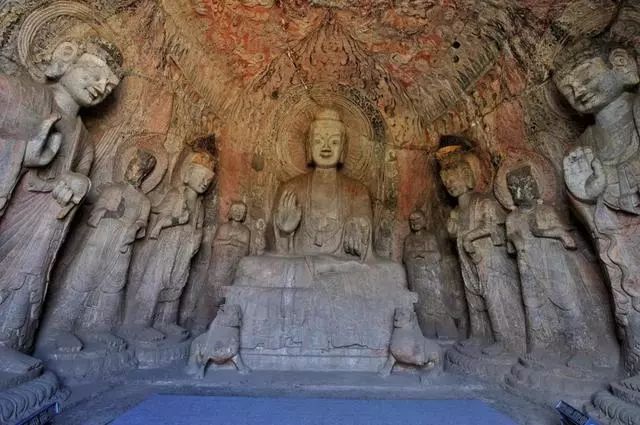

石窟寺的保护工程和保护措施是从其设计建造时就已开始了的,这充分体现了我国古代劳动人民杰出的智慧和预见性。后期历代也进行了不同程度的维修。主要保护措施有: 1 选址得当 任何一个洞窟,开凿后都希望长久地保存下去。因此,设计者首先要考虑其结构的稳定性。开凿在砂岩岩体上的石窟,如云冈石窟、大足石刻、宁夏须弥山石窟等,洞窟中会有中心柱,中心柱在结构上起到增加石窟稳定性的作用。 而龙门石窟的石窟群,由于开凿在中厚层石灰岩山体上,岩石结构较为完整,抗折断力学强度好。

因此,在开凿时没有机械地沿用中心柱,而是采用穹隆顶的方法来解决洞窟稳定性的问题,龙门石窟大多数洞窟都是这种形式的洞顶。 这种圆拱形窟顶具有良好的支撑作用,是我国古代劳动人生活、生产实践经验的总结。圆拱支撑方法在我国古代应用广泛,隋代的赵州桥就是很好的例证。

龙门石窟宾阳中洞为穹隆形窟顶 2 加凿窟檐 龙门石窟在建造时,就在许多洞窟的外面修建和架设了石刻窟檐,用来遮光挡雨,保护下面的雕刻实物和遗迹。 如东山现存的石板雨棚是唐代的保护实物遗存,采取的是凿槽安装石板这种简单而实用的方法。后期历代多采用木构或石构窟檐、石板雨棚、保护房、楼阁、排水沟、增修洞门等,用来保护石窟造像。

龙门东山唐代挡雨石板 3 开凿排水沟 龙门石窟依山而凿,许多洞窟开凿在露天的山体壁面上。虽然自石窟开凿之始,设计者们就善于利用自然山势为石刻造像遮风挡雨,除此之外后期人为进行的保护性措施也很常见。 最大的工程当属奉先寺顶部唐代时期人工开挖的体量庞大的人字形排水通道。奉先寺,原名“大卢舍那像龛”,完工于公元675年,是“大唐高宗天皇大帝之所建”的国家级的工程,其规模之大,没有采用洞窟的形式,而是采用了像龛的形式,这样既避免了由于窟顶跨度过大造成的不稳定,又体现了大像龛的雄伟。 但是这种设计同时又有一个问题,就是遇到降水,雨水会冲刷到佛像,为了壁面遭受雨水冲刷,设计者在像龛顶部山体上修建了两条排水沟,呈“人”字形,用于分流、排泄大像龛上方的雨水。时至今日,这个一千多年前的排水工程仍然在发挥着排水和阻挡碎石滚落的作用。

龙门石窟奉先寺上方人字形排水沟 石窟开凿以后,历史上也进行过修补。距《佛祖统纪》记载:宋大中祥符八年(公元1015年)“西京龙门龛佛,岁久废坏,上命沙门栖演给工修饰,凡一万七千三百三十九尊”。 这是书中记载的在宋代对龙门石窟进行的一次大规模的修缮,是龙门石窟历史上的一件大事。其它时代对龙门石窟是否有过类似的修复,因为目前没有记载和考古资料,还不得而知。 但有一点可以确定,就是龙门石窟在历史上一定做过修补,因为龙门石窟至今仍保留有很多古代修补的遗迹,如宾阳中洞外壁南侧残破力士像身上的凿孔,路洞主尊断臂中间的凿孔等等,都是修补时的锚固孔。

除了选址得当、工程上加凿窟檐、开挖排水沟等防水措施外,龙门石窟还对一些裂缝采用“8”字形铸铁进行加固。 调查发现,龙门石窟不少洞窟造像表面都有一层很薄的涂层,约厚0.05毫米,暗红发亮。这些佛像的溶蚀、风化程度明显较轻,说明涂层起到了一定的保护作用。

石窟的保护是一项艰巨、复杂的工作,龙门石窟古代的保护措施,多数都是科学合理的。 这些做法虽然简单,但是经过了千百年的时间检验,对过去石窟的保护起到了重要的作用,体现了我国古代劳动人民的智慧,在今天也值得当今借鉴和深入研究的。 收藏 市场 鉴赏 文趣返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】