| 卡夫卡 | 您所在的位置:网站首页 › 我也有自己的一间卧室的英文 › 卡夫卡 |

卡夫卡

|

卡夫卡 卡夫卡1883年7月3日生于捷克(当时属奥匈帝国)首府布拉格一个犹太商人家庭,是家中长子,有三个妹妹(另有两个早夭的弟弟)。自幼爱好文学、戏剧,18岁进入布拉格大学,初习化学、文学,后习法律,获博士学位。毕业后,在保险公司任职。多次与人订婚,却终生未娶,1924年6月3日,41岁的卡夫卡死于肺痨。 1904年,卡夫卡开始发表小说,早期的作品颇受表现主义的影响。1912年的一个晚上,通宵写出短篇《判决》,从此建立自己独特的风格。生前共出版七本小说的单行本和集子,死后好友布劳德(Max Brod)违背他的遗言,替他整理遗稿,出版三部长篇小说(均未定稿),以及书信、日记,并替他立传。 后世的批评家,往往过分强调卡夫卡作品阴暗的一面,忽视其明朗、风趣的地方,米兰·昆德拉在《被背叛的遗嘱》中试图纠正这一点。其实据布劳德的回忆,卡夫卡喜欢在朋友面前朗读自己的作品,读到得意的段落时会忍俊不禁,自己大笑起来。 卡夫卡的父亲粗暴、专制,对儿子的学习、生活不闻不问,只是偶尔指手画脚地训斥一通——他想把儿子培养成为性格坚强而又干练的年轻人,但结果是适得其反,卡夫卡内心中一直对父亲存有无法消除的畏惧心理。由此而培养的敏感、怯懦的性格和孤僻、忧郁的气质使卡夫卡其人其书成为那个时代资本主义社会的精神写照:异化现象,难以排遣的孤独和危机感,无法克服的荒诞和恐惧。就是这样的精神写照,在我们这个时代仍具有现实意义。 他的小说揭示了一种荒诞的充满非理性色彩的景象,个人式的、忧郁的、孤独的情绪,运用的是象征式的手法。文笔明净而想像奇诡,常采用寓言体,背后的寓意言人人殊,无法定论。别开生面的手法,令二十世纪各个写作流派纷纷追认其为先驱。三四十年代的超现实主义者们视之为同仁,四五十年代的荒诞派以之为先驱,六十年代的美国“黑色幽默”奉之为典范。他与法国作家马赛尔·普鲁斯特,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯并称为西方现代主义文学的先驱和三大鼻祖。

日记选:我要跳进我的小说里 星期日,1910年7月19日,睡觉,醒来,睡觉,醒来,可怜的生活。 我要是思考这些的话,那么,我必须说,我的教育在某些方面大大地损害了我。是呀,我并不是在远离的地方,或许是群山的废墟上受教育的呀,对此,我也许确实不能提出什么谴责来。危险的是,我过去的所有老师都不可能理解这一点,我也许愿意,而且最喜欢作那个小小的废墟的居民,被太阳烧焦,这个太阳那时也许在瓦砾之间从各个方面照在我温和的常春藤上,即使我一开始在我良好本性的压力下也许是孱弱的,这种性格可能以野草的力量在我身上猛长。 我要是思考这些的话,那么,我必须说,我的教育在某些方面大大地损害了我。这谴责涉及着不少人,如我的双亲、一些亲戚、我们家中的一些来客、形形色色的作家、一位专门指定的整年送我去学校的厨娘、一群教师(在我的记忆中,我们必须要把他们紧紧地拉在一起,不然的话我会有时候忘记其中的一位,正因为我将他们捆扎得这样紧,这整个一群又有些部分离散了)、一位学校的督察、慢慢行走的过路行人。简而言之,这个谴责像一把匕首迂回地穿刺着社会,而且没有人,我重复一遍,遗憾没有人肯定,这匕首的尖端会不突然地在前面、后面或旁边出现。我不想听对这个谴责的回答,因为我已经听到过太多的回答,而且因为我在这些绝大部分的回答中也遭到了反驳,我将这些回答一并牵扯到我的谴责中,而且我马上声明,我的教育和这些反驳在颇多的方面狠狠地伤害了我。 我常常考虑这些事情,尔后我总得说,我的教育在诸多方面大大地损害了我。这谴责是对着一群人的,自然,他们在这里是站在一起的,就像在旧的群像中一样。他们不知道相互干些什么,他们连垂下眼皮也想不起来,而且也不敢在希望面前发出微笑。这里有我的双亲、一些亲戚、一些教师、一位专门指定的厨娘、一些来自舞蹈课的姑娘、一些过去来我们家的客人、一些作家、一位游泳教练、一位剧场的引座员、一位学校的督察,还有一些我在街道上只碰到过一次的人,以及其他一些我已无法再回忆起来的人,最后还有这样一些人,我根本就没在意过他们的说教,不管怎么说,当时我就总是心不在焉。总之,这些人是如此之多,使我不得不注意,不要把一个人说上两次。我对他们所有的人说出了我的谴责,以此将他们互相公之于众,但却不容忍反驳。因为我确实已经忍受够了那些反驳,而且因为我在这些绝大多数的反驳中遭到反驳,我不能有别的选择,只好也把这些反驳纳入我的谴责,并且声明,除了我的教育外,这些反驳在诸多方面也大大地伤害了我。 有人大概希望我在一个什么比较远的地方受教育?不,我就是在烦嚣的城市中受的教育。比如说,不是在山里的废墟中或者在海边。我的双亲和他们的一伙直到现在还受到我的谴责,而且感到无望了。如今,他们将这谴责轻松地推置一边,而且发出微笑,因为我从他们那里抽走了我的手抵住了我的额头。我在想:“我要是废墟中的小民该多好啊,静静地谛听寒鸦的鸣叫,任头上飞过它们的影子,月亮下的寒意,即使我在我良好的性格的压力下一开始就有那么一点儿孱弱,这个性格肯定随着野草的力量在我身上成长,被那个在废石堆之间从四面八方照在我这常春藤架子上的太阳烧焦了。” 有人说,而我们也乐于相信,处在危险中的男人就是对漂亮的陌生女人也不屑一顾;如果他们在从失火的剧院里逃出来的时候遇到这些女人们的阻碍,他们就会用头和手、用膝和肘将她们推到墙边。 这个时候,我们那些健谈的女人们顿时鸦雀无声,她们无边无际的言谈被粗暴地呵断,原来舒展的眉毛抬得高高的,呼吸带动的大腿和臀部的运动也骤然停止,因恐惧而自然闭上的嘴巴里流进了比平时更多的空气,两个腮帮子看上去微微鼓起。 “你,”我说,并用膝盖轻轻地顶了他一下(在突然讲话的时候,从嘴唇喷出来的少许唾液——不好的标记——飞向我),“没有睡着!” “我没睡着,”他回答,并在睁开眼睛的时候摇摇头,“我要是睡着了,我怎么能看护你呢?而我能不这样吗?你当时在教堂前并没有因此紧紧抓住我呀?是呀,那已经很久了,我们知道这个,就把表放在口袋里吧。” “现在已经太晚了。”我说道。我必须作出一点儿微笑,为了掩饰它,我努力地朝房子里看去。 “这真使你这么高兴么?你就喜欢上去,非常喜欢?可是你说说,我不会吃了你的。看,要是你认为上面比下面这儿对你更好,那就马上上去,马上,不要顾我。我的看法,就是一个随便行人的看法,就是,你不一会儿将又要下来,而且那会很不错的。如果一个人随便怎样站在这里,你绝不会看到他的脸,他却挽起你的胳膊,在附近的一家酒店里用葡萄酒使你振奋起来,然后把你领到他的房间,这个房间虽是那么简陋,但倒是有几块玻璃将自己与夜色隔开,以这种看法,你暂且可以吹吹口哨。这是千真万确的,我可以把你跟我说过的这些再跟别人说说,这里下面对我们不好。是的,对我们来说甚至是糟糕透顶,但如今再也不会有人帮助我了,虽然我这里处在排水沟的地方,雨水涌积,或者我在上面枝形吊灯之下用同样的嘴巴去饮香槟酒,它对我没有区别。另外,我在这两件事情之间真的没有什么选择。是啊,对我来说,还从没发生过那种让人注意的事情,这又怎么能在对我来说必要的礼仪的建筑下发生呢?在这种礼仪下我只能继续地爬行,比一只臭虫好不了多少。可是你,谁知道,什么所有的东西都在你肚子里藏着。你有勇气,至少你相信有这个勇气,试一试吧,你究竟敢于做什么——人们常常是从门旁佣人的脸上已经看清了自己,要是他注意的话。” “要是我真的肯定知道你对我是真诚的话,我就早在上面待着了。我怎么只能说出你是否对我真诚的话来呢?你现在看着我,好像我就是一个小孩子,他什么也帮不了我,他只能把事情弄得更坏。但也许你想把事情弄得更坏。在这种情况下,我再也忍受不了街上的空气,这样,我就已经属于上面的社会了。要是我留神的话,这会使我的咽喉发痒,果不其然,我咳嗽了。你究竟知道不知道上面将会是怎样的呢?在我拖着另一只脚之前,我将要踏进大厅的那只脚已经变了。” “你是对的,我对你不是真诚的。” “我是想离开,想上楼梯,即使一定要来个倒栽葱的话。我期望社会给我我所没有的一切,首先是调动我所有的力量,这样一种激化对我的力量来说是不够的,就好像这样的激化是这位街头单身汉的唯一的希望。这位单身汉如果以他的、当然是破损的身体坚持住的话,如果吃上几顿饭的话,如果避开别人的影响的话,他就已经满足了,简而言之,他要在这个正在解体的世界上保持住尽可能多的东西。但他要花强力去寻找他失去的东西,不管是变化了、虚弱了,也不管看上去只是要再次去得到的他早先的财富(而且这是绝大多数情况)。他的生命说来是一条自我残害的生命,它只剩下了啃食自己肉体的牙齿和给自己的牙齿啃食的肉体。因为没有核心、没有职业、没有爱情、没有家庭、没有年金,就是说,没有一般面对世界,自然只是尝试地保持住自己的位置,不以庞大的整套财富在某种程度上使世界惊愕,人们也就不能防护眼前毁灭性的损失。这个衣服单薄、变着花样乞讨、有着苟延残喘的双腿和租金高得可怕的住房、以前被粉碎了的、这次经过长时间又重新唤起生命的单身汉用双臂将这一切抱在一起,不过总得失去他的两件东西,如果他有运气捕捉住任何一件微不足道的东西的话。当然这里有着真理,不是任何地方都这样清楚显示出来的真理。因为谁真的作为完善的市民出现,那就是说驾一艘船在海上行驶,前面浪花在飞溅,后面留下航道的轨迹,那就是说对周围产生了许多作用,完全不同于在几块木板上的男人漂在波浪中,这波浪互相冲撞着,而且向这里压迫过来——他,这位先生和市民,处于不算小的危险中。因为他和他的所有并不是一件东西,而是两样东西,而如果谁要击溃这种联系,谁也就同时击溃他自己。我们和我们的熟人在这方面一无所知,因为我们完全是被遮掩着的,比如我现在被我的职业、我想象出来的或者是真正的痛苦、文学的偏好等等所遮掩。可是正是我无时无刻,而且太强烈地感到我的缘由,我就连差不多的满意也不可能了。我只需要15分钟不断去感觉这种缘由,恶毒的世事就像水流进正将淹死人的口中一样流进我的嘴里。“在我和这个单身汉之间眼前几乎没有任何区别,只是我还能思念在乡村的我的青年时代,而且也许能将自己抛回到那个地方,如果我想这么做,当然也许是以后,如果我的状况确实需要的话。可是单身汉在自己面前什么也没有,因而也没有经历过什么。在眼前是没有区别,可是单身汉只有这个眼前今天没有人能够认识那个时代,因为没有什么能像那个时代被如此地毁灭。在那个时代,他错过了这些,当他不断地感觉他的缘由的时候,就好像人们突然发现他的身体上有一个脓疮,这个脓疮是迄今我们身体上最后的脓疮。是呀,甚至于还不是最后的脓疮,因为它好像还没有生存,我们身体上与生俱来的(这个东西)现在比所有的东西还多。如果我们到目前为止以我们整个的身体专心致志于我们双手的工作,专心致志于我们眼睛看到的东西,专心致志于我们耳朵听到的东西,专心致志于我们双脚迈出的步子,这样,我们就会突然完全地转向对立的方面,就像山区里的风向标。 “如今不说昔时的离去,不管在这个最后的去向里怎样,因为只有离去才能保住他立在脚尖之上,只有脚尖能保住他立于世界。他没有这样,而是像冬天里有些地方的小孩躺在雪地里挨冻一样地躺下了。他和这些孩子,他们知道,那是他们的过错,他们躺下了,或者不论用什么方式屈服了;他们知道,他们本该可以不惜一切代价去做这些,可是他们不可能知道,在如今与他们一起在旷野或在城市里发生的变化之后,他们将会忘记每一个早先的过错和每一种束缚,他们会在新的适合自己的环境里活动,就似乎这是他们的第一环境,但是忘记在这里不是准确的用词。这个人的记忆和他的想象力一样都没受到什么损害,但就是群山也不能移动它们;这个人已经不在我们的民族之中,已经不在我们的人类之中,他常常饿得虚弱不堪。属于他的只是那眼前的一刻,永不中断的那个不幸的一刻,接着而来的并不是恢复的那一刻的光亮,他有的总只是一种东西:他的痛苦,而在这世界的整个圈子中就是没有能以医学自居的第二种东西。他所有的只是他双脚需要的那么多的地面,他所有的只是他双手盖住的那么多的支点,就是说比变化多端的空中飞人表演者还少得可怜,因为在这些表演者的下面还张有一张罗网。 “我们的过去和未来留住我们另一些人,留住我们。因而我们耗费了几乎所有的我们的空间和我们那么多的职业,以让它们在平衡中浮沉。未来在容量上先有的一切,过去在重量上取代了,而在它们的终点,这两者是不再有区别的了。最早的青年时代会在将来变得光辉的,就像未来,而未来的结束本来就已经与我们全部的叹息有了经验,未来的结束就是过去。这个圈子几乎就这样封闭起来了,我们沿着它的边缘行走。那么,这个圈子现在是属于我们的了,但它只是在我们能抓住它的那么长的时间里属于我们。我们现在仅仅向一旁移动了一下,在不论怎样的一种自我忘怀的状态中,在一种漫不经心中,一种恐怖中,一种惊异中,一种疲惫中,那么,我们已经失去了它的空间。我们从来就是将自己付于时间的长河,现在我们退却了,过去的弄潮儿,当今的闲散人,是毫无希望了。我们是法律之外的人,没有人知道这些,可是每个人都按法律对待我们。 “‘你现在可不必想我。你怎么也拿我与你作比较呢?我待在这个城市里已超过20年了。你只要好好地想一想,这意味着什么呀?我在这里度过了20个春夏秋冬呀。’——这时,他在我们的头顶上摇晃着握得松松的拳头。——‘这里的树不断地往上长了20年之久,在它们下面人们会是多么的渺小啊。你知道,在这许多的夜晚,在这些所有的住房里,人们有时候躺在这个墙边,有时候躺在那个墙边,这样,窗户便围着这个人转。在这些早晨,人们从窗口望去,从床边拉来沙发椅,坐上椅子喝咖啡。在这些晚上,人们支起胳膊,以手托腮。是呀,但愿这完全不是所有的一切!如果人们接受一些新的、就如这里每天在街道上都看得见的习惯该多好啊。——现在你大概有这样的感觉,好像我是在抱怨这些?可是不是,我为什么要抱怨这些,没有什么会允许我这么做的。我只有去散步,因此,这已足够了,在这方面,世界上还没有我不可以散步的地方。现在看上去竟又是如此了,好像我在为此自负。’” “由此可见我是轻松的。我也许肯定不会在这里的房子前面站着的。” “你不要在这里拿我跟你作比较,也别让我把你弄得晕头转向。你毕竟是一个成熟的人,你反正像看上去的那样,在这个城市里是颇孤独的。” 是的,快轮到我了。在这个城市里我这个要保护的生命看来已经解体了。在最初的日子里,我的感觉是美好的,因为这个解体是作为神化而发生的,在这个神化的时刻,所有维持住我们生命的一切,都从我们身上飞走了,但正在飞走的时候,这一切还用它人道的光辉最后一次地照耀我们。我就这样站立在我的单身汉面前,因此他可能非常地爱我,可是他并不明白为什么。偶尔,他的说话好像是说明,他熟悉、他知道面对的是谁,因此他对一切都那么随意。不,那不是这样的。还不如说他是用这种方法去迎合每一个人,因为他只能作为隐居者或寄生虫而活着。他只是无奈的隐居者,一旦通过他不知道的力量,这种无奈就被克服,他已经像一个尽可能死皮赖脸活着的寄生虫。在世界上,他当然是无可救药了,而且人们会从他的举止里想到一具溺死者的尸体,被某种水流冲上水面,撞到一位精疲力竭的游泳人,将双手放在游泳人的身上,并欲死死地抓住。尸体不会变活的,甚至也没人营救,但它却能把这个精疲力竭的游泳人拖下水。 11月6日。Ch. 夫人谈论缪塞。犹太女子接吻出声的习惯。理解法语要有各种准备,并越过名人轶事的疑难;应该继续活在心中的、在全部名人轶事废墟上的、在我们的眼前熄灭了法语光辉的那个结束语就将来临,到这个时候,我们大概太专心了,懂法语的那些人在结束前就走掉了,因为他们已经听够了,另一些人还远远没有听够。大厅的声响效果,与其说有利于传达演讲的话声,还不如说更有利于传出包厢里的咳嗽声;晚上在拉赫尔那里用餐,她朗诵拉辛的《费德尔》,书就放在他们之间的桌上,顺便说一下,这张桌子上什么都有。 克劳德尔领事,眼睛里闪出光亮,那张宽脸吸收了这束光亮,并将它反射出来。他老是想告辞,他即使很容易地与个别人告别了,可是对整体来说却不行了,因为,他若与一个人告别,就会有另一个人站过来,已经告别过的人又会在这另一个人之后接踵而来。演讲台上有几排座位是给乐队的。所有的嘈杂声互相干扰着。侍者从走廊走出。客人们在他们的房间里。一架钢琴,一个远处的弦乐队,最终一声锤击,一阵互相的争吵,争吵的地方错综复杂,但却令人刺激。在一处包厢里,一位夫人耳环上的钻石几乎不断地发出各种闪光。在柜台旁边站着一圈法国人,他们都是穿黑色衣服的年轻人。有一个人在向别人致意,鞠了一个很深的躬,他的双眼都快接近地面了,同时他微笑得很有力气。不过他只是在姑娘们面前做这些动作,他对男人们却是毫不掩饰地直接朝脸上看去,严肃地闭着嘴,并以此将前一种致意作为一种也许是可笑的、但不管怎么说是绝对必要的礼节。 11月7日。维格勒作关于赫贝尔的演讲。他坐在一间现代化房间里的有布景的舞台上,好像他的情人为了最终开始这场戏而从一扇门跳了进来。不,他是在讲演。赫贝尔的饥饿。赫贝尔与伊丽莎·伦辛的复杂关系。他在学校的时候有一位老处女教师,这个女人抽烟、吸鼻烟、打人、对正派人想入非非。他哪儿都去(海德堡、慕尼黑、巴黎),并没有十分清楚的目的。最初是一位教堂督察的仆人,与楼梯下的车夫睡在一张床上。 尤利乌斯·施诺尔·冯·卡罗尔斯菲尔德——弗里德里希·奥利维埃画像,他在一山坡上作画,他在那里是多么美、多么严肃(一顶高帽子像一顶被压扁的小丑的帽子,有遮盖到脸的斜窄边,披散着波浪的长发,眼睛紧盯着他的画,双手显得稳重,画板放在双膝上,一只脚在斜坡上微微下滑)。啊,不,这是弗里德里希·奥利维埃,是施诺尔画的。 11月15日,10点。我不会让我自己累着。我要跳进我的小说里,即使这会划破我的脸孔。 11月16日,12点。我读《伊菲格尼在陶里斯》。除了个别明显缺漏的地方外,这里面从一个纯真的孩子的嘴里说出的干巴巴的德语着实令人吃惊不小。在读的时候,每一个字在朗诵者的面前都被诗行抬到了高处,在那里它沐浴在一条也许是窄窄的,但却是强烈的光线中。 【延伸阅读】:日记选自《卡夫卡全集》第五卷,译者:孙龙生

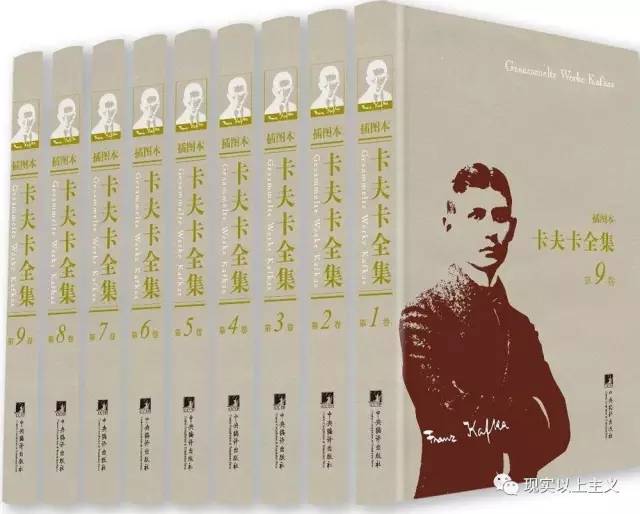

《卡夫卡全集》 作者:卡夫卡 编者:叶廷芳 出版:中央编译出版社 原编文章,欢迎转发 | 未经允许,严禁转载 ▼返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】