| 论坛 | 您所在的位置:网站首页 › 思维导图作为教学工具的优势分析 › 论坛 |

论坛

|

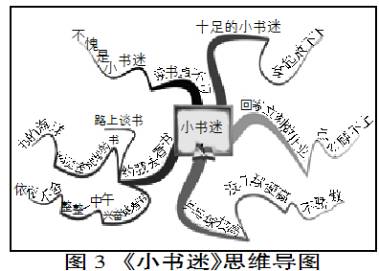

而两种思维方式都需要借助“联想”来实现。在习作教学过程中,我们借助思维导图,以一个基点为核心,引导学生展开多种形式的联想,帮助学生们打开了思路,梳理了表达脉络。 如以我们常作的“春游”题材文章为例,不少学生对这种文章比较抵触,感觉没有什么好写的,但是如果我们能够让学生打开思路,或许情况便会有所改观。 首先,教师以“游”入手,根据“游记”的特点,引导学生联想“游踪”,并一一记录。 其次,教师又以“春”字为着眼点,请学生进一步展开联想,在“游踪”下补充下一级分支,补充春之所见、所闻。 第三步,在春景的基础上,再让学生链接补充相关的词、句、诗、文等相关信息,丰厚所想。 第四,最后,在各个分支上,再随机补充自己如何“玩赏、体验、感受”的关键词。 通过这样四步联想,形成了一幅相对丰满的思维图式(图略),这为学生的习作表达提供了依据。在此基础上再展开构思与表达便相对容易了。因为联想是学生个体进行的思维过程,跟学生的积累、思考、体会等有直接的关系,所以每个学生所形成的思维图式必定是唯一的,极具个性的。而这物化的可视化思维图式,也必定会为学生间的思维互启起到积极作用。 二、抓住“联系”,完善思维结构 利用思维图式展开习作指导,还应该关注图式结构间的内在联系。通过抓联系,帮助学生的习作思维趋于结构化,能让习作教学更具科学性与针对性。 (一)横向比较,找联系 习作信息按其表达的内容、形式等,可以分成不同的类别。当我们以思维导图的方式将这些带有类别联系的信息呈现出来以后,便有助于学生横向比较,进行甄别、判断,从而发现表达的思维结构问题,以助修正。 不妨以“习作修改”为例,看思维导图是如何对学生的习作思维产生影响的。以下是四年级学生的一篇习作: 小书迷——王晓林 我的同学王晓林,可是个十足的小书迷,无论走到哪里,只要看见书,拿起来就放不下。 每天放学一回到家,她就立刻做起作业来,妈妈叫她吃点心也顾不上。写完作业,她总不忘拿一本书读上几篇文章。不过令人奇怪的是,她打乒乓球的球技也很高超,很多同学都是她的手下败将。一次,和一位同学打球,没打上几个球,这位同学就被打败了,可是她一点也不骄傲。 一天中午,她约我一同去阅览室看书。在路上,她和我谈起了好多关于书的话题。来到了阅览室,那儿有成排的书,有讲名人的,讲历史的,还有讲科学的,等等,简直像来到了书的海洋。于是,她拿起一本,兴奋地看了起来。我们在阅览室看了整整一个中午,才依依不舍地离开。王晓林读过的书还真不少,有《上下五千年》《稻草人》……她真不愧是个小书迷啊。 本篇习作中显然存在着信息类别的混乱问题。面对这么一篇文章,从文字信息入手,芜杂的干扰信息往往会使学生产生困顿。四年级学生通过直面文本进行修改,相对比较困难。在实际尝试中,我们发现学生往往只能发现“打乒乓球”与“小书迷”主题不符合,其他的内容问题则少有发现。但是当我们把文章变成思维图式后(如图3),学生却能一目了然地发现,“阅览室的书多”“回家立刻做作业”也与主题并不符合。原因很简单,显性化的导图将文本中的类别信息进行了直观的呈现,而通过这些直观信息的比对,则有利于学生展开辨析。可见,利用思维导图,有助于学生习作思维能力的培养。

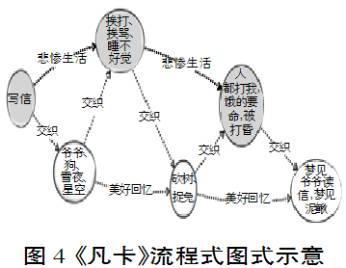

(二)纵向梳理,找联系 习作材料之间需要相互承接,以某种特定的顺序进行联结,使表达更加连贯有序。学生通过纵向的序列梳理,便能把握文章行文的基本图式,作用于习作则文通字顺、条理清晰。 利用思维导图等工具进行纵向联系的呈现与布局,对于表达线索相对复杂的文本或习作题材来说更具有效性。习作教学中“阅读悟格”是常见的一种学习方式。 如人教版六年级《凡卡》一课,文章叙述以书信为主线,穿插了凡卡与爷爷在乡下生活时的事件,表达比较复杂。但即便是如此复杂的文本,我们同样可以通过直观的“流程图”进行呈现(如图4)。通过以上图式,学生便可以发现文章在表达中是以凡卡的悲惨生活为主线,以美好回忆为辅线进行叙述的,并且在叙述的过程中两者互相交织,产生了强烈的对比。

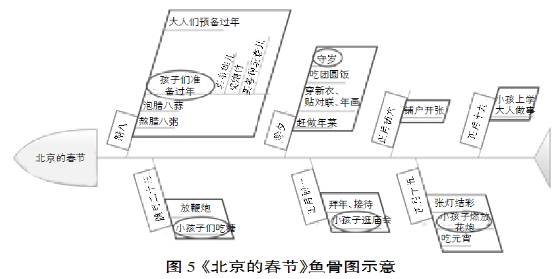

通过这种双色的“流程图”便将文本中原本隐性的序列联系呈现出来,有助于学生进行悟格内化。以此逆推,在习作之初,学生同样可以通过这种流程式图式的辅助进行构思,从而使文章表达的序列联系相对清晰化。 (三)多向推理,找联系 习作材料间除了横向、纵向的关联外,还存在着多种复杂的关系,如因果、推理、比较、判断等交织与互动的关联形式。通过多向推理进行阅读或表达,对于高年级学生来说是非常重要的。 如以人教版年级的《北京的春节》一课为例,表面看来文章浅显易懂,但是其中却隐含着不易觉察的内部联系。在教学过程中,我们通过引导学生一步步绘制“鱼骨图”,逐步发现了其内在的多层次、多角度联系(如图5)。

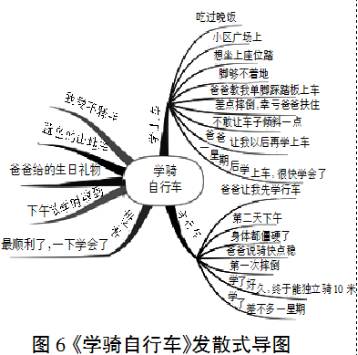

第一层,教师引导学生找文中的时间节点填“鱼骨图”。在此基础上质疑,为什么选择这些时间点,从而发现文中“年味儿”。 第二层,再补导图填事件。从而发现文中的详略安排,由质疑详略,便又感受了其中的“京味儿”。 第三层,在思维导图上圈画出有关儿童的信息,如图上椭圆所标示的信息,并质疑为何一次次写到儿童。于是文章的“童年味儿”不言而喻。 正是通过思维导图,呈现了文章内在的层次关系与材料间的交互式关联,学生在这个过程中,强化了对这种特殊表达图式的认知,为习作的“入格”打下基础。 三、强化“联比”,构建思维图式 所谓“联比”,指的是习作过程中学生的思维活动在原有图式与新图式的共同作用下,由具象转向抽象,由单一转向复合,由断点转向网状的过程。 (一)图式同化 学生的学习并不是零起点的。自其出生以来一直处于认知图式建构的学习过程之中。教师应该在学生原有认知结构的基础上进行迁移性地教学,以使新知识、新技能在原有图式结构的“空档”处进行类比式填补,从而丰富学生的知识结构。如小学一、二年级学生心理词典中还没有“钢笔”这个词的语义,但已经有了铅笔、蜡笔、粉笔等与钢笔同位概念的语义,借助这些同位概念的语义图式,学生可推测出“钢笔是笔头用金属制成的笔”。 在习作的指导过程中,同样可以通过这种“图式同化”的方式,引导学生进行言语表达的迁移练习。 如在叙事文习作中,因为写一件事有情境的前后关联,一般不外乎三种基本顺序:时间顺序、空间顺序和事情发展顺序,于是课堂上便适宜采用这种方式,引导学生展开构段方式的图式同化。以四年级《写一件事》的习作专项练习为例,我们运用承接结构的写作图式,引导学生进行了“图式同化”式表达。 教师在教学时分三步落实: 第一步,引导学生审题后,运用发散式思维导图对事件进行分解,包括事件中的人物、时间、地点、起因、经过、结果六要素,并做到尽量细化。如以四年级学生的《学骑自行车》为例,学生罗列了一大串内容(如图6)。在这个过程中,学生还未有意识地对各材料构件进行理性分析,只是进行了穷举式的罗列。这个过程越充分,学生之后的梳理便越有效。

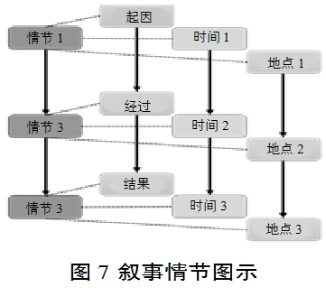

第二步,教师列举学生学过的不同表达顺序的文章片段,引导学生发现其表达特点,唤醒头脑中文章结构的“形式图式”,并将语言表达提炼成抽象的形式图表(如图7)。通过这样的图式化表征,有助于学生在接下来的过程中进行同化迁移。

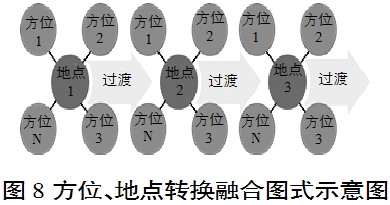

第三步,将自己所选事件的要素替换进入提炼的情节性模式图中,对图式进行适当的补充与调整,并按照某种顺序进行言语组织尝试。其后通过同学间的共享,从而修正完善自己的表达。 “图式同化”是习作图式“入格”的基本过程,应十分注意图式的简易、可操作。“图式同化”相对较适合低中年级学生,因为学生们在习作表达初期,因为还未有良好的图式帮助他们表达,建立图式对他们来说是非常重要的。 (二)图式顺应 在中高年级,学生有了一定的图式作为基础的情况下,我们应尝试图式的“升格”,甚至“破格”,以帮助他们创造性地应用图式进行个性化地表达。因此,在这个阶段“图式顺应”式习作成为主流。 “图式顺应”,顾名思义便是指将原有的图式进行顺承式地推演或可逆性地转换,从而创生新图式的过程。 如在教学六年级的《编拟提纲》专项练习时,一位教师尝试进行了思维图式顺应式再造的练习: 教师首先创设了一个“抵制汽车尾气”的故事情境,引导学生进行尾气资料的搜集。在资料作为依托的情况下,展开整理、归类,从而形成了习作表达的基本素材,包括尾气的成分与数量,尾气的危害,尾气中毒的事例,等等。 第二步,教师引导学生对材料进行排序,使学生在头脑中形成了一个相对完整的劝说图式。此时形成的表达图式相对模式化,具有普适性。 第三步,教师指出每位父亲的职业、爱好、知识阅历等不同,在劝说的内容、方法选择上也应有不同。教师创设了几种不同的情境,请学生选择劝说的内容与方法,展开模拟劝说。这个过程通过创设情境冲突,引发学生对原有图式进行改造、推演,便是由全面性结构图式向选择性结构图式,普适性结构图式向个性化结构图式演变的过程。 以上例子,是一种顺承式推演的基本形式,除此还可以进行逆向推演。 例如六年级在教学《学习倒叙》专项练习时,教师以“顺叙”的文章形式图式为基础,进行转换式练习,从而使学生在原有图式的基础上逐步推演出新的形式图式。 改造习作基本图式,包括习作顺序、习作主次、习作素材、表达结构等各种要素的调整,学生在这个调整的过程中,能得到基于主题需要进行个性化的“形式图式”构建。“图式顺应”有助于改变学生习作表达的千篇一律,并在规律性的基础上进行合理转换,产生个性化表达,在第三学段的习作教学中尤为重要。 (三)图式融合 所谓“图式融合”指的是将若干个相类似的图式进行比对,找到对接点,从而实现断点式图式向网络化图式的形成。 如学习写景文的习作过程中涉及到以“方位顺序”安排材料,形成了初步的方位顺序的基本图式。在记叙文习作中有一种“地点变换顺序”的基本图式。在经过学生基本图式的基本提炼与入格后,教师引导学生对两种基本图式进行重组,从而形成相对复杂的网络化图式,从而实现了图式的融合(如图8)。

除此之外,叙事、状物、游记等文章同样可以形成相对清晰的图式链。将这些图式以相对稳固的形态呈现在学生的眼前,有助于学生在日后的习作表达中更合理、更有效地运用。这样便能让学生形成相对清晰的科学习作表达体系,从而使学生的思维图式更具逻辑性。学生正是在这样一次次的图式对接过程中,构建了属于自己的表达图式。 习作表达离不开思维的介入,学生在习作过程中通过抓“联想”“联系”“联比”等过程,促使学生的隐性思维图式化,优化了认知结构,提升了思维品质,实现了思维与语言的联动发展。 (作者单位:浙江省奉化市西坞街道中心小学;浙江省奉化市教师进修学校) (本文选自《语文教学通讯C》,2014.11)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】