| 古代十八般兵器视频、图文介绍 | 您所在的位置:网站首页 › 弓箭古代兵器图片 › 古代十八般兵器视频、图文介绍 |

古代十八般兵器视频、图文介绍

|

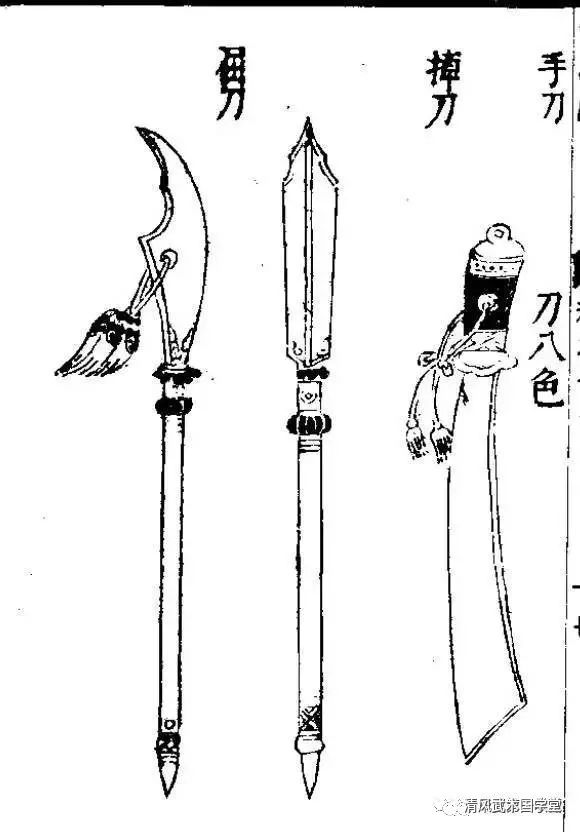

近代戏曲界有人称之为刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、抓、镋、棍、槊、棒、拐子、流星等十八种兵器。 十八般兵器定义十八般兵器,泛指多种技艺,其内容在各个时期有所不同。其名称,始见于元曲。如《古今杂剧》所收《敬德不服老》中就有“他十八般武艺都学就,六韬书看的来滑熟”的唱词。《水浒传》第二回:“哪十八般武艺?矛、锤、弓、弩、铳、鞭、锏、剑、链、挝、斧、钺并戈、戟、牌、棒与枪、扒。”指的均是兵器。明代万历年间,谢肇浙在《五杂俎-卷五》:“十八般:一弓、二弩、三枪、四刀、五剑、六矛、七盾、八斧、九钺、十戟、、十一黄、十二锏、十三镐、十四殳、十五叉、十六耙头、十七锦绳套索、十八白打(指:“徒搏”赤手空拳,徒手搏击)。”自清代以来,十八般武艺又有四种说法: (1)指“刀、枪、剑、镗、棍、叉、耙、鞭、锏、锤、斧、钩、镰、扒、拐、弓、弩、箭、藤牌”。 槊镰锏箭镞弩机镦凿铃弩锛杵矢铳镞带钩剑盾胄弓箭戈、矛、戟、殳钺锥射弩 (2)与(1)排列相同,唯后三件变为:代、抉、弓矢。 (3)指“九长九短”。九长为:枪、戟、棍、钺、叉、镗、钩、槊、环;九短为:刀、剑、拐、斧、鞭、锏、锤、棒、杵。 (4)指近代戏曲界有人称之为刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、抓、镋、棍、槊、棒、拐、流星等十八种兵器。(便于记忆的方法:刀枪剑戟斧钺钩叉镋棍槊棒鞭锏锤抓拐子流星) 注:(3)中不列远射兵器的弓矢和防御武器的牌或藤牌,是近代练武者不善习弓矢,只教套路的反映。

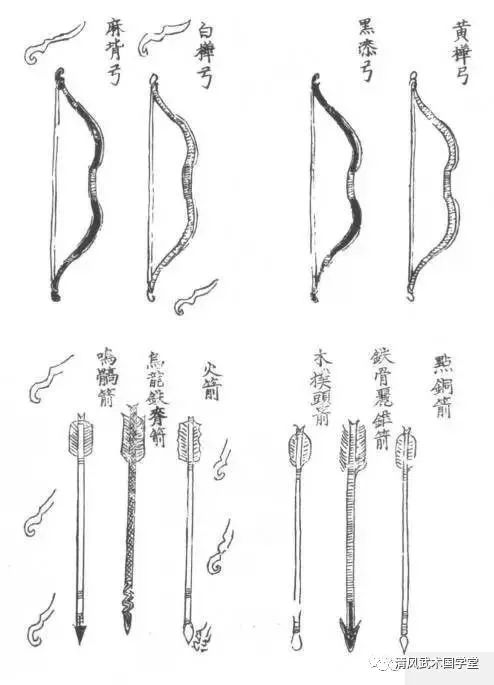

十八般兵器——弓

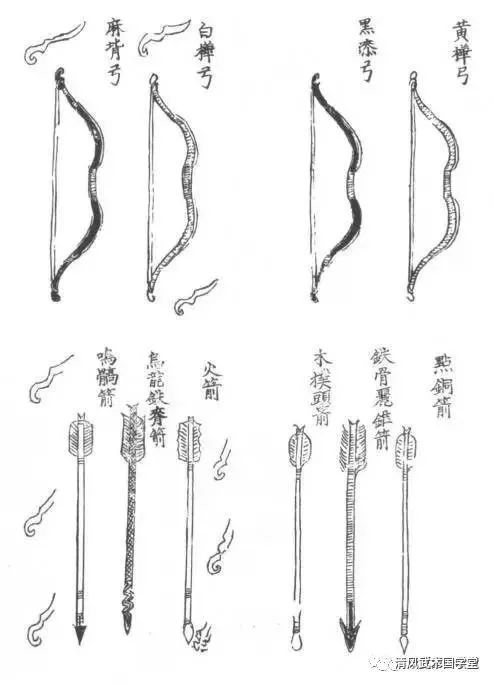

弓为古代兵器之一,激弦发矢,可以及远,考此法之由来最古,黄帝战蚩尤于涿鹿,纯用弓矢以制胜,此为有弓矢之最早者;惟当时之弓矢,都以竹木为之,虽能及远,终未能完善,迨后推阐其理,互相发明,加以精密之改造,于是乎弓矢逐成为战争之利器,非但发古人射抉之技,抑亦开后世火器之端,虽曰此皆由后人推阐而来,其创作者之功,要亦未可遽没也。按照弓箭之第一人为挥;考工记云:古传黄帝臣挥作弓,荀子则称倕作弓,而山海经则谓少皞生般,是始为弓。按年代考之,当以挥为创造者,而般倕大概亦古之弓人也。在当时弓箭之用,诚十百倍于其他兵器,非但力劲及远,擅是术者,精研而熟娴之,穿杨贯虱,百步射人,万无一失,较之现代之火器,无多让焉,故十八般武艺,以弓弩始而以白打终,其重视之也宜矣。

秦代射远器

周代射远器

明代弓箭 汉刘熙《释名·释兵》:「弓,穹也,张之穹隆然也。其末曰箫,言箫梢也;又谓之弭,以骨为之滑弭弭也。中央曰抚,抚也,人所抚持也。箫抚之闲曰渊,渊,宛也,言宛曲也。 1963年,山西峙峪遗址发现二万八千年前旧石器时代的燧石镞头。用很薄的长形石片制成,尖锐周正,已具备镞头的形式。 周时有王弓、弧弓、夹弓、瘦弓、唐弓、大弓等六种。它们的形制各有特色,用法各自不同,王弓、弧弓用于守城和车战,夹弓、瘦弓用于田野狩猎和弋射飞鸟,唐弓、大弓用于习射。弓的大小也依使用者的身长和体力,区分为上弓(六尺六寸)、中弓(六尺三)、下弓(六尺)。 汉代有虎贲弓、雕弓、角端弓、路弓、强弓。弓身多半镶有铜饰或玉饰。

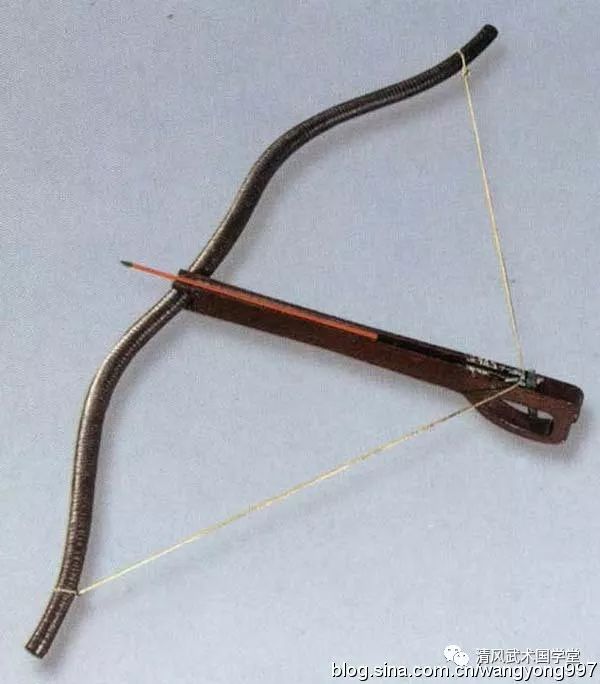

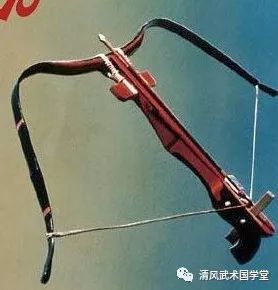

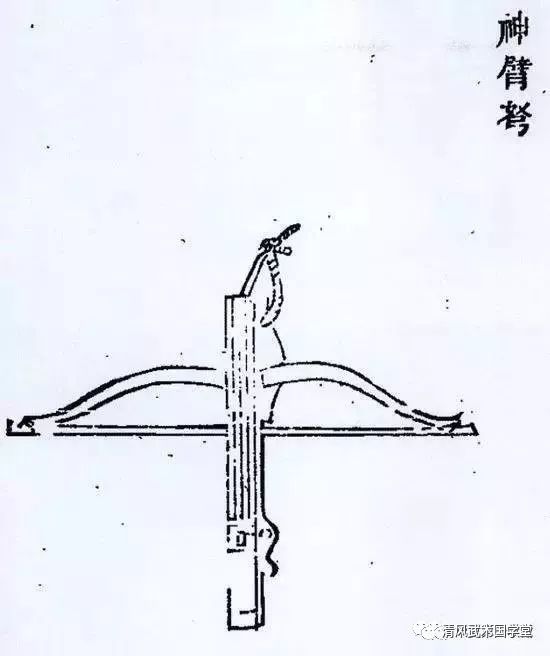

十八般兵器——弩

弩亦弓属,相传为黄帝所造,亦名窝弓、其发矢不仗人力,而用机括,强而及远,较弓为烈,猎人 恒设置丛莽阊,使虎豹等误践其机而中矢,于此可见其力之强也。惟弩之形式,与弓略异,弓背之中,横置一臂,发矢之机,即置于是,发时先架弦于机,此处名弩牙,然后捩其弩鼻,牙此处本一木,不过方向相异,此上则彼下,此下则彼上,有如捕鼠器之机括然,故一捩弩鼻,牙与此处本一本,牙即脱弦,而弦激矢出矣。弩之大小不同,名亦各异,小者以手攀捩,其大者须用足踏,盖非手之力足以胜任也。其名则有神臂弩,花装弩,穿镫弩等,大概皆以其用法不同而异名。至弩之搆造,依然如是也,大概此等名目,皆出于唐宋之间,固非古代所定之名称也。弩之功用较弓箭为巨,及火器兴,弓弩之位置遂一落千丈,以至今日,非但习此者少,并其名称及形式而忘之矣。惟北方多山林,毒蛇猛兽时出为民害,山居者犹多设窝弓以自卫。猎以猎兽为生,火烧之外,亦借窝弓以设伏,一旦火烧失效,亦有以弩杀兽者。故弩箭虽不见用于战争,而山陕口外之人,尤多习此者,自卫谋生,两利之道也;至若南方之人,孱弱素蓍,今虽稍注意武事,而此道则无复能之者矣。 汉刘熙《释名·释兵》:「弩,怒也,有执怒也。其柄曰臂,似人臂也。钩弦者曰牙,似齿牙也。牙外曰郭,为牙之规郭也。下曰县刀,其形然也。含括之口曰机,言如机之巧也,亦言如门户之枢机开阖有节也。」

宋代弓箭图

清代连发强弩

汉代射远器(铜弩机)

西汉铜弩机 弩的射程比弓远。 战国时期有四弩:夹弩、瘦弩、唐弩和大弩。夹弩、瘦弩较轻便,发射速度快,多用于攻守城垒;唐弩、大弩是强弩,射程虽远,但发射速度较慢,多用于车战和野战。 《汉书·艺文志·兵书略》:《望远连弩射法具》十五篇。 汉代的弩,有用双臂拉开的「擘张弩」,和用脚踏的「蹶张弩」两种。 诸葛亮在蜀时,曾制造一种连弩,称为元戎,弩箭用铁制,长八寸,将十枝箭放在一个弩槽里,扣一次板机,就可由箭孔向外射出一枝,弩槽中的箭随即又落下一枝入箭膛上,再上弦,又可继续射出。(武术论集P164) 晋代的弩较汉代大,有「万钧神弩」之号。如晋安帝义熙六年十二月(西元410)刘裕用万钧神弩,连破卢循。 宋神宗熙宁元年(西元一0六八),李宏发明踏张弩,名叫神臂弓,《宋史》说:「身长三尺二寸,弦长二尺五寸,箭木羽长数寸,射三百四十余步,入榆木半箭。」具有射程远,重量轻的优点,所以一直流传到明代。 北宋时,床弩盛行,《武经典要》载有双弓的双弓床弩、大合蝉弩、斗子弩和三弓的手射弩、三弓弩。明代末年,弩渐衰落,清朝军队已经不用为战斗武器了。 十八般兵器——枪

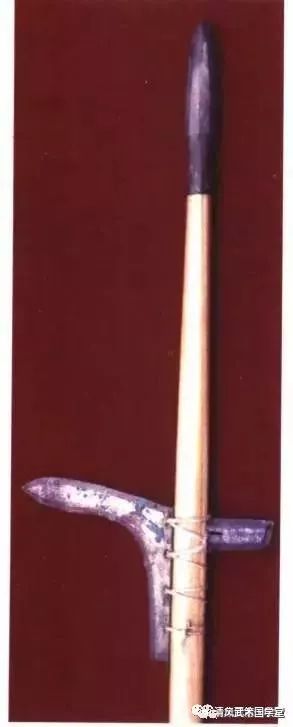

长枪之物,由来最古,车战时代,将士利用长兵,弓矢之外,惟以矛为最适宜,故矛有丈八之称,枪之来,实始于此;惜当时虽为战斗之具,惟无一定使用之法;两阵相对,不过借此兵器,遥相击刺而已。相传枪实传自苗蛮,枪谱载:西方有武吃氏者,民以勇悍着,不论男女,都娴武艺,艺精者王,群众慴服,莫敢有违;故武吃氏之族,小儿五六岁,即令习武,孱弱不能军者,父母弃之,里人不与伍;其族尤以长枪法着,枪长七尺至八尺,金其锋而以木为柄,舞动时,寒星点点,银光皪皪,泼水不能入,用以临敌,矢石所不能摧,此有枪法之始也。按西方疑指西域,武吃氏之族,不得其考矣。至于此法于何时传入中原,则又各异其说,亦不必深究。总之枪法之起于武吃氏也,可以无疑。 枪和矛一样,是古代战场上使用最广的长形刺兵,後汉已有载录,但是刀刃锐长,还未脱离矛头形式。因为长矛使用不便,晋代开始逐渐流行用枪,当时所用的青铜矛头,体制也较以前略小,已与後世的铁枪头相类了。唐代善枪者甚多,《五代史·王彦章传》说:「彦章为人饶勇有力,能跣足履棘行百步,持一铁枪,骑而驰突,奋疾如飞,而他人莫能举也,军中号王铁枪。宋代以後,矛在基本上就被枪所代替了,曾公亮的《武经总要》就列举了十八种宋代长杆铁枪,其中有:捣马突枪、双钩枪、环子枪、单勾枪、拐枪、拐突枪、锥枪等。南宋抗金名将岳飞,极善使枪,至今尚有岳家枪法。《宋史·李全传》:李全「以弓马矫捷,能运铁枪,时号『李铁枪』。」全妻杨氏,「二十年梨花枪,天下无敌手」。 戚继光《纪效新书》说:「长枪之法,始于杨氏,谓之曰梨花,天下咸尚之;其妙在于熟之而已,熟则心能忘手,手能忘枪;圆精用不滞,又莫贵于静也,静而心不妄动,而处之裕如,变幻莫测,神化无穷。」金庸的《神雕侠侣》中,杨铁心用的就是杨家枪法。 明代是武术发和分枝的盛期,所以枪术在这个阶段,理论和技术都有明显的提高,各家枪法,相竞争艳。何良臣《阵纪》说:「马家枪、沙家竿子、李家短枪,各有其妙,长短能兼用,虚实尽其锐,进不可挡,速不能及,而天下称无敌者,惟杨氏梨花枪法也。」当时推崇杨家枪法,是因为杨家枪「有虚实,有奇正;其进锐,其退速;其势险,其节短;不动如山,动如雷震」。明崇祯八年(西元1635),兵部侍郎毕懋康《军器图说》,载有一幅喷火烧灼的梨花枪,并说明道:「梨花枪以梨花一筒,系缚于长枪之首,发射数丈,敌著药昏眩倒地,火尽则用枪刺敌。」这种枪兼有火器效能,在新式火器出现之前,显然是一种有效的利器。 到了晚清,长枪趋于简单,偏重扁镞形刃,圆底筒,直到今天武术运动就是使用这种类型。目前流行的枪有大枪、花枪、双头枪、短枪、双枪、钩、枪等。枪的用法主要有:扎、刺、挞、抨、缠、圈、拦、拿、扑、点、拨、舞花等。

明代枪头

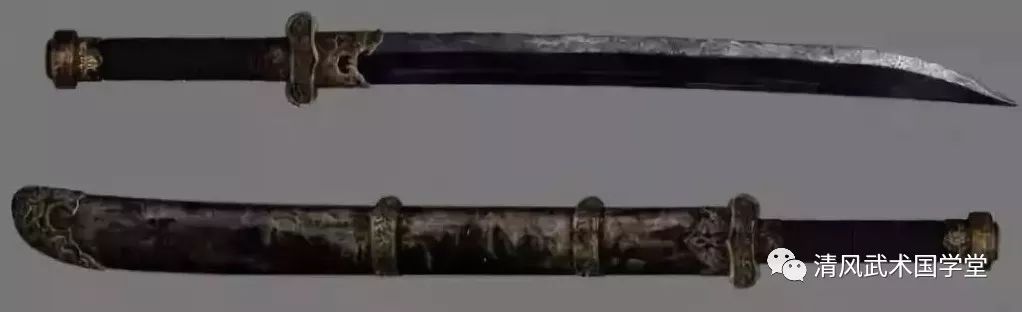

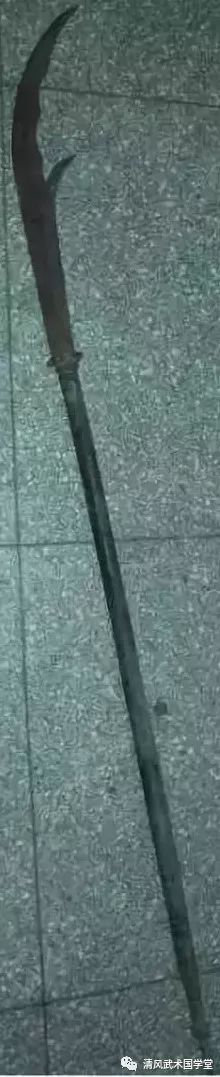

钩镰枪 十八般兵器——刀

唐刀 大刀本亦为车战时代之利器,其法初止斫砍劈勒而已,初无制敌之种种神化也,与丈八蛇矛,殆同其功用。迨夫后代,战争变法,易车而马而步,用大刀之将士,知成法之不足制胜,乃各本其战之经验,而想出种种利用大刀之法,俾为杀敌制果之助,于是乎有种种变化矣。大刀之最着者,为关王刀,盖即关羽之刀法也;三国志载关王刀,重八十二斤,长一丈二尺;古之度制,较今为短,合之今度制,长仅八尺有奇耳;今世之大刀,盖皆彷此,即刀法亦本此而变化之也。考大刀之种类,亦正不止关王刀一种,如拨风刀、大斫刀、九环刀、两刃刀等,皆大刀也,其式样不同,而名亦因之而异。至其用法,则殊途同归,初无若何之大区别也;故关王刀。可谓之为大刀之祖,其他各刀,皆自此脱胎而出者,虽各有变化,要皆未能及其精密神化,足征完善也。我今即以此刀编为讲义,以公同好,抑亦遵古法也。 刀是我国最早出现的兵器之一,原始人用它切、砍,划、刮,或割兽皮之用。殷商的铜刀就脱胎于原始的石刀,并出现了大型的战刀。周代所用的环首长刀,不仅汉代亦用,而且传至日本、朝鲜。汉代帝王公卿,均佩刀而不复佩剑,可见刀之作用在汉代尤为突出。 宋代,承袭三国、两晋、隋、唐之制,传统单刀只一色,刀形笨重,铁刃也宽。其余大刀则广用之,有屈刀、掩(揠)月刀、。眉尖刀、凤嘴刀、笔刀等。明代多仿日本刀式,作双手握柄砍杀的长刀,可以削断或砍损对手的长兵之柄,。戚继光《纪效新书》:「长刀,自倭犯中国始有之。倭善跃,一进足则丈余,刀长五尺,则丈五尺矣。我兵短器难接,长器不捷,身多两断。武术家们常用「刀如猛虎」来形容刀的勇猛彪悍,雄健有力。大刀属于长兵器,俗云「大刀看刃」,就是在用刃上,做到劈、抹、撩、斩、刺、压、挂、格等工夫。单刀、双刀都是短兵器,语谓「单刀看手,双刀看走」,所以单刀讲求裹胸和劈、砍、刺、撩、抹、拦、截等刀式,而双刀则讲究两手用力均匀,刀式清楚,步点灵活,上下协调,以显出「叶里藏花,双蝶飞舞」的姿态。目前流行的有朴刀、三尖两刃、双环刀、长刀(双手刀)等。十八般兵器——剑剑,古之圣品也,至尊至贵,人神咸崇。乃短兵之祖,近搏之器,以道艺精深,遂入玄传奇。实则因其携之轻便,佩之神采,用之迅捷,故历朝王公帝候,文士侠客,商贾庶民,莫不以持之为荣。剑与艺,自古常纵横沙场,称霸武林,立身立国,行仁仗义,故流传至今,仍为世人喜爱,亦以其光荣历史,深植人心,斯可历传不衰

现代的爪刀

商代铜刀

西周刀

西周鹿头刀

元代

明代

明代

清代

清代普通士兵使用的军刀

清代骑士军刀

清代顺刀

清代长刀

清代精美四方富贵花开大刀 十八般兵器——剑

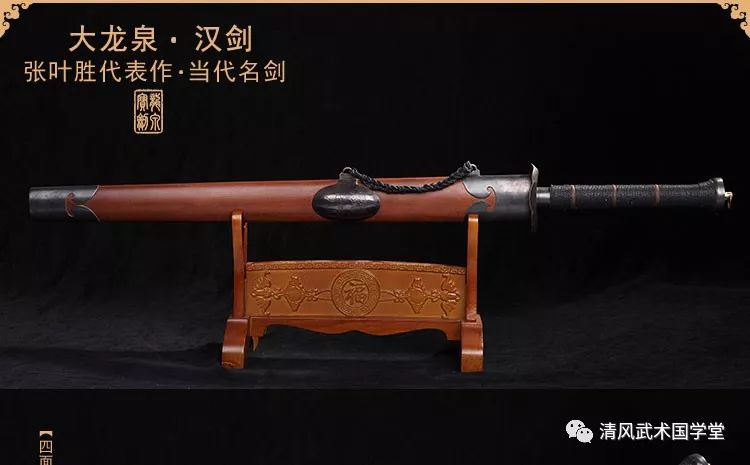

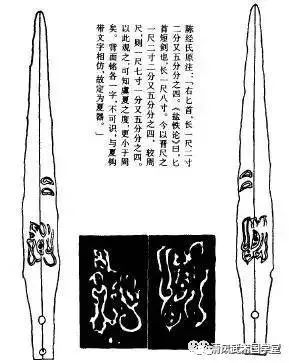

唐剑 剑,古之圣品也,至尊至贵,人神咸崇。乃短兵之祖,近搏之器,以道艺精深,遂入玄传奇。实则因其携之轻便,佩之神采,用之迅捷,故历朝王公帝候,文士侠客,商贾庶民,莫不以持之为荣。剑与艺,自古常纵横沙场,称霸武林,立身立国,行仁仗义,故流传至今,仍为世人喜爱,亦以其光荣历史,深植人心,斯可历传不衰 剑创始自轩辕黄帝时代。据黄帝本纪云:「帝采首山之铜铸剑,以天文古字铭之」;又据管子地数篇云:「昔葛天卢之山发而出金,蚩尤受而制之,以为剑铠」。以上两说,似黄帝与蚩尤,均己制剑为兵。 据以上所述,无论剑之创始人为谁,其出生于黄帝时代,可无置疑。黄帝于民元前四六一五年﹝公元前二七零四年﹞建庙,国号有熊氏,当时尚系初入青铜器时期,但由此推知,剑之出世极为古远,历史悠久,故后人称之「短兵之祖」,确可当之无愧。 自黄帝至东周,大多以铜铸剑,剑质颇佳,炼制技术亦逐渐进步。春秋战国之时,并定剑制,详言制剑之法。周礼考工记云:「周官桃氏为剑,腊广二寸有半,两从半之,以其腊广为之。茎圆长倍之。中其茎,役其后,身甚五其茎,重九锵﹝按:周礼六两半为一锵﹞,谓之上制,上土服之。身长四其茎,重七锵,谓之中制,中士服之。身长三其茎,重五锵,下士服之」。又考古记云:「剑,古器名,两刃而有脊,自背至刃,谓之腊,或谓之锷﹝即剑身﹞。背刃以下,与柄分隔青,谓之首﹝即剑盘﹞,首以下把握之处曰茎﹝即剑柄﹞,茎端旋环曰铎」。 由上文可知,剑为具有锋刃之尖长兵器,而其大小长短,端视人体为标准,是以须量人而定。郑锷更于剑有所详解,谓「人之形貌大小长短不一也,制剑以供其服,非直以观美,要使各适其用而已。故为三等之制,以待三等之士,俾随宜而自便焉。剑之茎其长五寸,剑身若五倍长其茎,则三尺也,重九锵,则重三斤十二两也,其长之极,重之至也,故谓上制。唯士之长而有力者,然后能胜之,故上士服之。剑身四其茎,茎之长则二尺五寸也,重七锵,则二斤十四两也,长短轻重得中焉,故谓之中制。唯人之得中者所宜服,故中士服之。若剑身止三其茎,则二尺耳,重止五锵,则二斤一两三分之中耳,轻而且短,故谓之下制。士之形短而力微者,可以服焉」 上述剑制,大抵沿用于远古,历代仍多变更,自秦至宋,改易尤钜。郑锷云:「若以秦汉之剑与宋时之剑比较,则宋时长剑有二十一寸三分,汉时长剑仅十七寸九分。宋时短剑十五寸二分,汉时短剑仅十寸五分,故宋时之剑较汉时之剑长,且品质更优」。言虽如此,当有所据,然亦未便苟同。盖以剑之用途,虽非专供杀戮,亦为文士之饰品,然究仍以防身拒敌为主,如剑长则运用不便,剑短则难期致远,短者轻而不易击坚,长者重而挥动迟缓,二者均非剑制所宜。证以古籍有言:「汉高祖仗三尺剑而得天下」,则汉代剑长不及两尺之说谅有所误。若综合剑史所记,大抵古剑之长,由一尺三寸至四尺多不等,其重量则为二至三斤,正符因人设制,应属可信。 剑既亦为仕宦书生所同好,于是流为艺品,始则于剑身之上雕铭刻画,继则于剑柄上美化其型,附加蕙饰,进而于剑鞘上镀金嵌玉,各其匠心,历代相傅,靡有不然。 剑是短兵的一种,脱胎于矛形刺兵及短匕首,始原于殷商以前,形极为短小,仅有短平茎,而无管筒。古人用此剑插腰,可割可刺,抵御匪寇与野兽。到了周代,尤其是春秋、战国时期,已成为主要短兵器,士类必有之佩备。连冯谖与汉初的韩信,虽然贫至无食,也仍然随身携带。著名的有干将、莫邪、龙泉、太阿、纯钧、湛卢、鱼肠、巨阙等。春秋时的龙泉剑,仍有一只藏于故宫,至今仍很锋利,证明我国在剑的制造和使用上,有著很悠久的历史。 在剑的演练中,一般分为「站剑」和「行剑」两种。「站剑」一般指动作迅速敏捷,静止动作沉稳,富雕塑性。而「行剑」则相对显得停顿较少,动作连续不断,均匀而有轫性。同时剑还有长穗、短穗之刀,穗又称穗袍,它的作用是舞动以惑敌,演练时显得龙飞凤舞,形象优美。尤其长穗,随剑飘舞,更显神妙。 练剑要求身与剑合,剑与神合。《绿水亭杂识四》中说:剑「锋锷如槊刃,而以身为之柄,微州目连猷人之身法,轻如猿鸟,即剑法也。」这里说的「以身为柄」,就是说以身领剑,这是练剑之要。《汉书·艺文志·兵书略》:《剑道》三十八篇。 汉代剑术已甚精备,斗剑中显示了武艺造诣的深浅。曹丕《典论·自叙》:「余又学击剑,阅师多矣,四方之法各异,唯京师为善。桓、灵之间,有虎贲王越善斯术,称于京师。河南史阿言昔与越游,具得其法,余从阿学精熟。尝与平虏将军刘勋、奋威将军邓展等共饮,宿闻展善有手臂,晓五兵,又称其能空手入白刃。余与论剑良久,谓将军非法也,余顾尝好之,又得善术,因求与余对。时酒酣耳热,方食芊蔗,便以为杖,下殿数交,三中其臂,左右大笑。展意不平,庋更为之。余言吾法急属,难相中面,故齐臂耳。展言愿复一交,余知其欲突以取交中也,因伪深进,展果寻前,余却脚?,正截其颡,坐中惊视。余还坐,笑曰:『昔阳庆使淳于意去其故方,更授以秘术,今余亦愿邓将军捐弃故技,更受要道也。』一坐尽欢。」(《三国志·魏书·文帝纪》裴松注引)这段有声有色的记载,反映了当时剑术的高超和斗剑风的兴盛。 杨泉《物理论》:「阮师之作刀,受法于金精之灵,七月庚辛,见神于冶监之门,向西再拜,金神教以水火之齐,五精之链,用阴阳之候,取刚柔之和,三年作刀千七百七十口,其刀背夹刃,方口洪首,截轻微不绝丝发之系,斫坚刚无变动之异。」 但自唐开始,士大夫心理充满道教神仙妖邪鬼怪之说,剑乃变为镇邪凶之器,一若此数尺刚铁,铸成剑形,即具有无上魔力者。于是家悬一剑,即以为祥,不习剑术,而以为剑自可以御敌而胜。所以自唐以後,剑类短兵,有一支为释道所利用,而引入歧途。 从征军士多用刀而鲜用剑,佩刀者渐多于佩剑者,这显然对剑术的发展有相当的阻 作用。 舞剑在唐代兴盛起来,杜甫描述公孙大娘舞剑绝技:「昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂 如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔;来如江海凝清光。」剑的声光,似闻如见,精湛技艺,如呈眼前。 明唐顺之《武编》说:宋太宗「选诸军勇士数百人,教以舞剑,皆能掷剑空中,跃其身左右承之,妙绝无比。会北戎遗使修贡,赐宴便殿,因出剑士示之,袒裼鼓澡,挥刃而入,跳掷承接,霜锋雪刃,飞舞满空。」这些高超绝技,对後来剑术套路及表演技艺的发展,影响很大,至今我们演练的武术套路中,亦有所见。

金庸《笑傲江湖》中的「冲灵剑法」,就是惊绝的特技。 明代各武术流派,在剑术应用的基础上,创造了不少珍贵的剑法,如何良臣《阵纪》所云:「卞庄子之纷绞法,王聚之起落法,刘先生之愿应法,马明王之闪电法,马起之出手法」等,这些剑法为後世剑术的发展,提供了有益的素材。 剑的招式是以劈、砍、崩、撩、格、洗、截、刺、搅、压、挂、云等为主。它的特点是刚柔相济、吞吐自如,飘洒轻快,矫健优美,正如拳谚所形容的「剑似飞凤」,由此可知其妙。

古代青铜剑

汉

汉代错金铁短剑

汉代剑

秦代铜剑

商代铜剑

羊侯铜剑

越王勾践剑

越王州句剑

清代鲨鱼皮宝剑

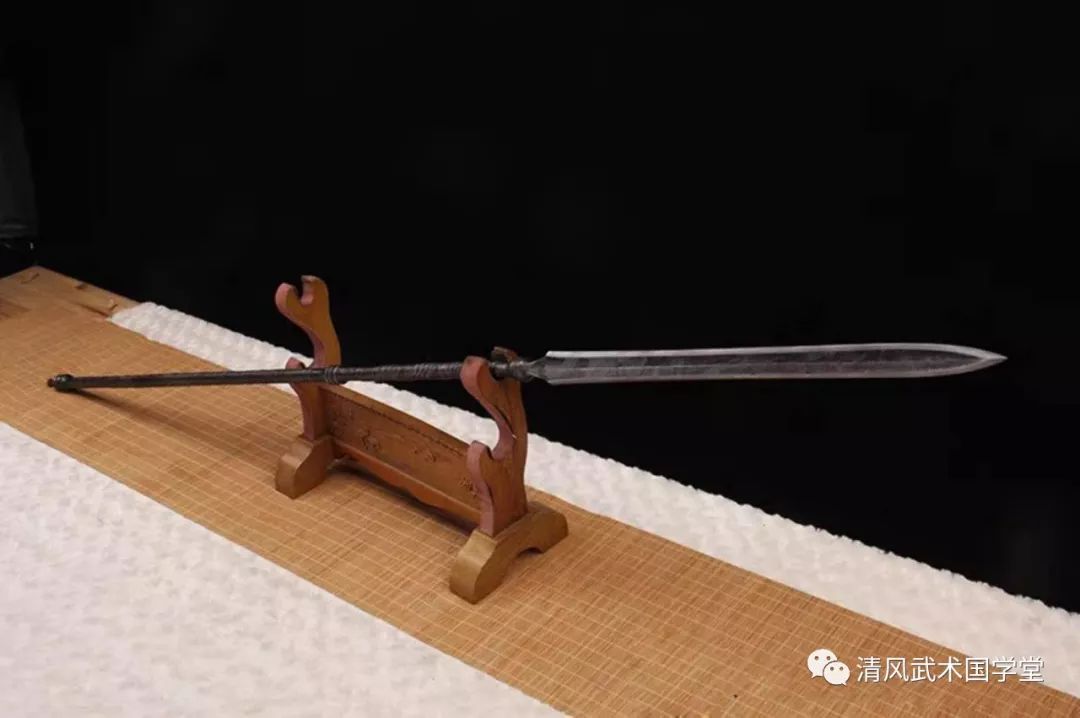

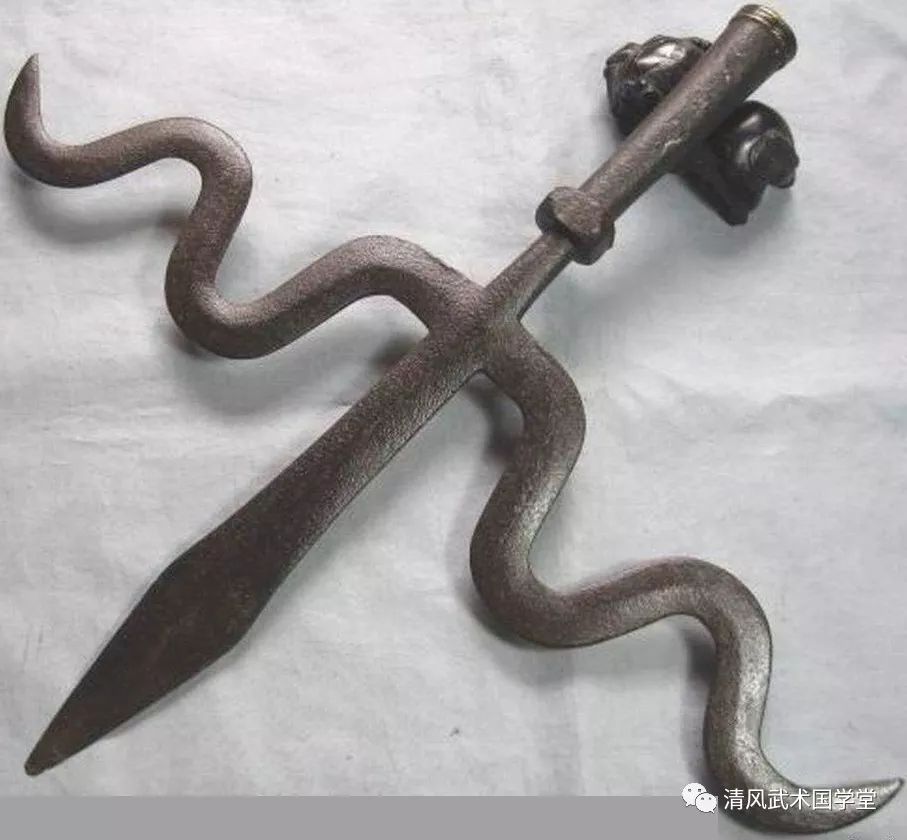

清代神锋剑 十八般兵器——矛

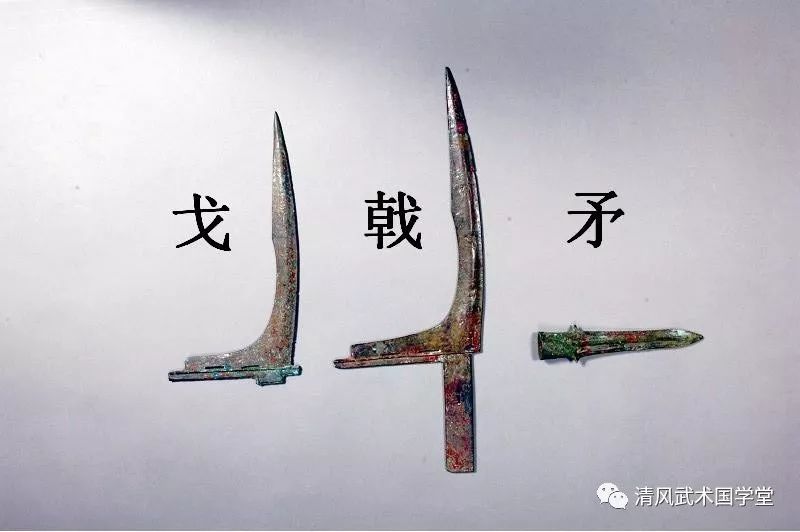

蛇矛 矛为兵刃中最长之物,故有丈八蛇矛之称;惟所谓丈八者,以周尺计之,合今之通用尺一丈四尺有奇;以此推之,则矛之由来,实在周代,或周代以前,来历亦甚悠久,惟当时战术未精,各种兵刃使用之法,亦极简单,非若后之武术,以繁取胜,以多矜奇也。车战时代,两阵相对极远,非长兵不能及;故利用枪矛以为进攻之具,而佐之箭弩,矛之所以长丈八者,亦由于是。至马战时代,矛已觉其太长,不免有周转不灵之病,故用矛者已不若用枪者之多矣。以迄近代,火器盛行,古兵刃淘汰殆尽,即习武者亦类多不知矛之使法,不若刀枪等法,尚未绝传也。兹在旧书摊上得抄本一,题曰「长矛八法,」想系古之有心人,图绘以示后人者;考其使用之法,与长枪略同,枪中有八母枪,盖即脱胎于此,枪出于矛,其信然也。 矛属于刺兵,是枪的前身。原始社会,人类就用兽角、竹片、尖形石块刺杀动物,後来加上柄,就成了矛。周代五兵,矛占其二,可知为主要兵器。 1974年在陕西临潼秦始皇陵的秦俑从葬坑中,出土了大批的兵器,有秦弓、镞、矛、戈、钺、吴钩等。就是两千两百年前,秦代军队武器装备的再现。戈、矛、戟这三种兵器,都安有三公尺左右的长木柄,下端装有铜,有的矛柄长达6.3公尺。

唐代兽面纹铜矛 铜矛

夫差矛

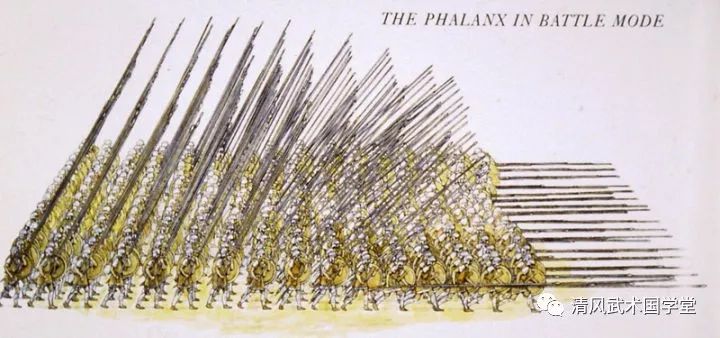

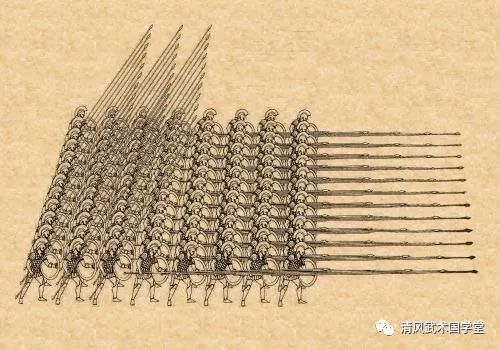

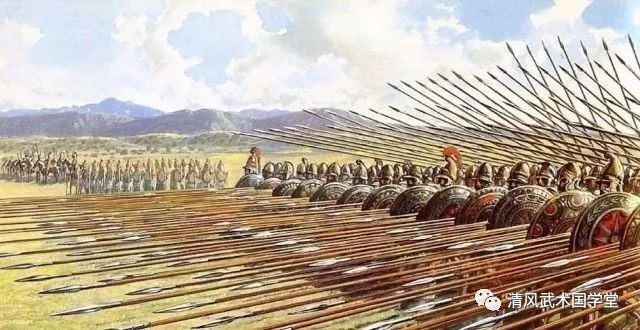

马其顿方阵

汉代,矛的形制甚多,汉刘熙《释名·释兵》:「矛,冒也,刃下冒矜也。下头曰:入地也,松椟长三尺,其矜宜轻,以松作之也。椟,速椟也,前刺之言也。」 汉刘熙《释名·释兵》:「矛长丈八尺曰俏,马上所持,言其俏俏便杀也;又曰激矛,激截也,可以激截敌阵之矛也。仇矛,头有三叉,言可以讨仇敌之矛也;夷矛,夷,常也,其矜长丈六尺,不言常而曰夷者,言其可夷灭敌,亦车上所持也;矛,长九尺者者也,霍也,所中霍然即破裂也。殳矛,殳,殊也,长丈二尺而无刃,有所撞于车上,使殊离也。」俏犬+肖汉刘熙《释名·释用器》:「仇矛,仇,雠也,所伐则平,如讨仇雠也。」 汉刘熙《释名·释兵》:「 (小矛),延也,达也,去此至彼之言也。」 《吴越春秋·勾践伐吴外传》:「越王乃被唐夷之甲,带步光之剑,杖屈卢之矛,出死士以三百人为阵关下。」(《典略》:「周有屈卢之矛。」)

汉代矛

清代矛

吴王夫差矛

西周铜矛头 十八般兵器——盾

虎头盾 盾,亦为古兵器,其发明也,较弓箭为后,且竟谓为因有弓箭之后,始有盾牌,亦无不可。弓箭之用,既能杀人于百步或数步之外,其利用较之长矛大戟,止能于对面取人者,固不可以同日语,而战争之时,利用之者,日多一日,惟双方如用弓箭以为战,实不啻以命相搏,有智者出,知人之皮朋尤非战争之道,必也得一物以抵抗之,克制之,使箭失其效用,然后可以自护而取人;甲胄之坚,不足以御箭也,兵刃之利,不足以档箭也;于是乎盾牌之法尚矣。盾之制,不知始终于何时,但以其功效言之,一定有弓箭以后,始有之也。按时代推之,当在春秋之世;当时之有盾,不过专为抵御敌人之弓箭者,后世称之曰挡箭牌,其取义至为明显,护身御敌,诚足以傲诸兵刃而有余矣;盖非特不能伤盾之毫厘,即其他一切兵刃,亦不难为于盾;自盾之出,而各武器,咸敛其锋芒,而争相习尚矣;惟当时止用以挡御,极为呆滞,此非盾之不良,实因无灵妙敏捷之法以运用耳;其后逐渐演进,施用亦渐得法,至汉而盾法昌明,习者亦多,非但足以自卫,抑亦可以攻人,其成效乃大着于世,光武部将马武,有弁目数十人。皆擅盾牌。每战辄先躯,冲锋陷阵。所向无敌。矢石如雨。不能伤其毫发,大小数十战,累建奇功,此可见盾之为功,非但自卫已也。当前之坚甲利兵,破之如摧枯拉朽耳。其后人知此物实为战争利器,为将者且于一军中挑选精锐,专练盾牌,另行编为一队,以为战争时之用,亦有全军习此者,盾之见重于世也如此,累世相传,以至于清中叶。尚有冯子才刘永福所部之盾牌军。数与外人战。皆赖此以取胜。虽外人火之猛,枪械之精,无所惧也。后竟为列强所忌,由海牙和平会禁止编号练,盾牌军队从此绝灭,殊堪痛惜,今兹已无复擅萴哦詟者矣。 盾是大家所熟悉的古代防御武器。早在商代已有盾,周盾更为完善。《周礼·司兵》明周时已有五种盾。士卒用手执盾,可以遮挡敌人兵器,尤其弓箭的进攻。如《韩非子》上说:「赵简围街,犀盾迟橹,立于矢石之所及。」说明盾之坚固,不畏弓矢弩石,及近距离无伤。 《周礼·夏官·司兵》:「司兵,掌五兵、五盾。」郑玄注:「干橹之属,其名未尽闻也。」林尹按:古有大盾、步盾、子盾等。 《周礼·夏官·司戈盾》:「司戈盾,掌戈盾之物而颁之。祭祀,授旅贲殳、故士戈盾。授舞者兵,亦如之。」 在科学不发达的古代,盾牌是重要的防御武器,所以类繁杂。如下: 汉刘熙《释名·释兵》:「盾,也,跪其後,避刃以隐遁也。大而平者曰吴魁,本出于吴,为魁帅所持也。隆者曰滇,盾本出于蜀,蜀、滇所持也。或曰羌盾,言出于羌也。约胁而邹者曰陷虏,言可以陷破虏敌也,今谓之露见是也。狭而长者曰步盾,步兵所持,与刀相配者也。狭而短者曰孑盾,车上所持者也。孑,小称也。以缝编版谓之木络,以犀皮作之曰犀盾,以木作之曰木盾,皆因所用为名也。」 曹丕《典论·自叙》:「夫事不可自谓己长,余少晓持复,自谓无对;俗名双戟为坐铁室,镶为蔽木户。」(《三国志·魏书·文帝纪》裴松注引) 唐代时有一种盾牌叫彭排(或旁排),指皮木漆质的盾,其名有膝排、团牌、漆排、木排、联木排、皮排六种。 宋代盾牌形制不同,小盾为马战和步战用,大盾攻城时可用,且有木盾、铁盾之分。大盾:《宋史·赵赞传》:「世宗移兵趋濠,以牛革蒙大盾攻城。」木盾:《宋史·曹利用传》:「利用至岭外,遇贼武仙县,贼持健标,蒙采盾,衣甲坚利,锋镝不能入,利用使士持巨斧长刀破盾。」盾之威力:《宋史·宗越传》:「家贫无以马,常刀盾步出,单身挺战,众莫能当。 明代枪、炮已有相当威力,但用有限,盾牌仍然发挥其作用。尤其在抗倭战场上,戚继光采用轻捷的藤牌兵屡胜倭寇。戚继光《纪效新书》:盾牌「其来尚矣,主卫而不主刺,国初本加以革,重而不利步」,故改「以藤为牌,铳子虽不御,而矢石枪刀皆可蔽」。至于演练藤牌的方法,何良臣《阵纪》说道:「赖礼衣势、斜行势、仙人指路势、滚进势、跃起势、低平势、金鸡闯步势、埋伏势」八种,至于姿势,则要求「盾牌如壁,闪牌如电,遮蔽活泼,起伏得宜」。都是灵活的上步、退步、小跳步等。 清军入关时已有藤牌军,牌用坚藤制,呈反荷叶形,因其坚又有伸缩性,所以抵御刀剑枪斧及矢镞弹丸,颇有效,多为冲锋陷阵之步兵用。今天这古老的防御武器,却成了我们武术锻链中的器具,用盾牌进行的对练项目,如盾牌刀对单刀、盾牌刀进棍、盾牌刀对朴刀等,不仅在国内表演时受到大众的欢迎,而且在国外表演也到好评。 十八般兵器——槊

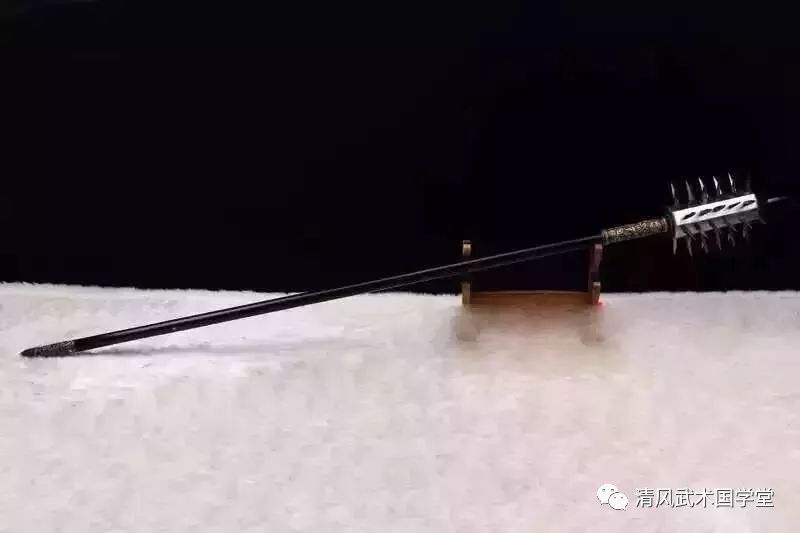

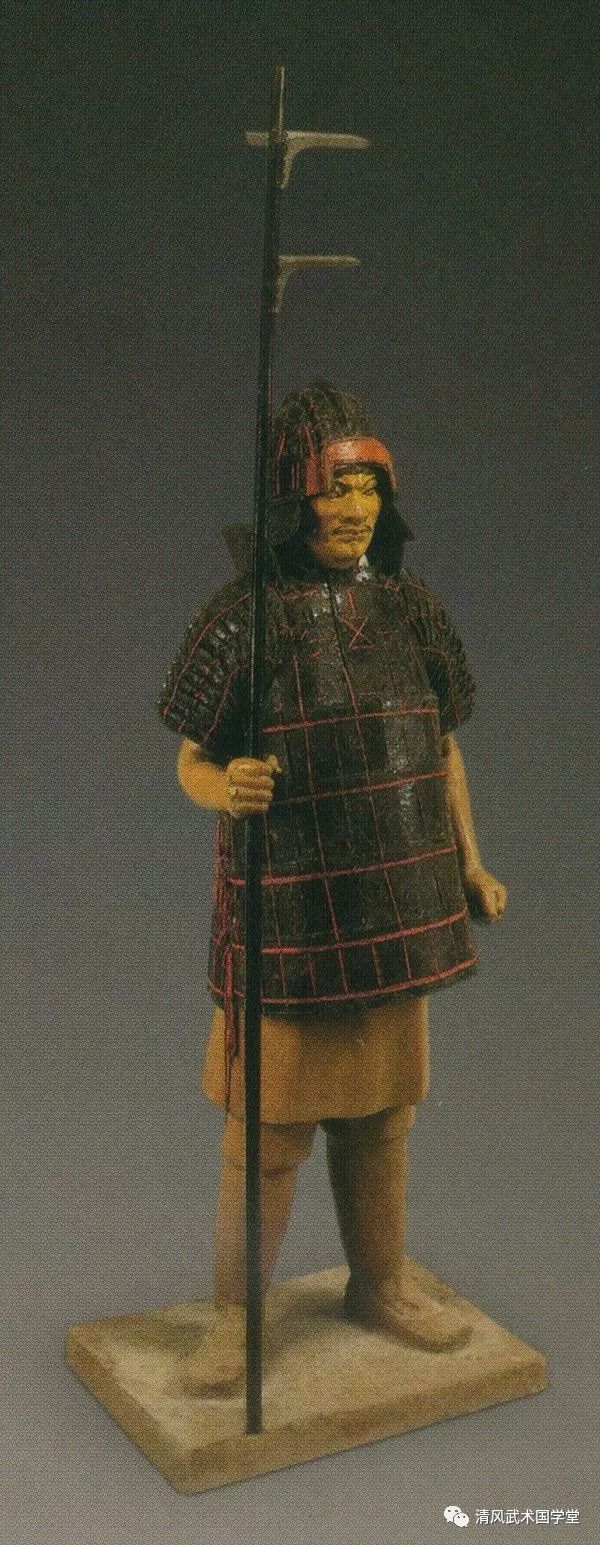

中国古代兵器在祖国悠久的历史长河中,积累下一部璀璨耀目的史册。古代将士为国征战、为民捐躯的英勇壮举,被后人世代传颂。而将士们使用的各类兵器却伴随着岁月的流逝,渐渐销熔、埋没,我们重新翻开历史的篇章,回顾古代的冷兵器历史,看一下似枪非枪的槊! 马槊 槊,在古代作为兵器时多用于马上作战,与镗一样同属重型兵器,大多为力大身高的人使用。槊多为硬木制成,分槊柄和槊头两部分,一般槊柄长约6尺,槊头呈圆锤状,锤上密排铁钉6~8行,柄下有三棱铁钻,所以也称"狼牙槊"。槊也被制造成短兵器,即将槊柄缩短,既可以单用也便于双使。 槊的击法与大刀相同,有劈、盖、截、拦、撩、冲、云、带、挑等。现在的武术演练套路中还有“单槊”一项。 八面一体乌金点钢槊 槊的种类也比较多,如:指槊、掌槊、衡槊、枣阳槊,现在常见的有: 1、丈八槊:槊的一种。取名因为它长度为一丈八尺 2、护手槊:长六尺。槊头为半圆形,上面有八个铁钉般长刺。 3、枣阳槊:全长七尺。柄上六尺。槊头为圆形如枣的铁锤,上面密布六排铁三钉。柄尾有棱形铁鐏。 4、狼牙槊:尾部有鐏。 槊:《说文》矛也。亦作矟。《通俗文》矛长丈八谓之槊。 矟:《博雅》矛也。《释名》矛长丈八尺曰矟,马上所持,言其矟矟便杀也。《晋书·刘迈传》桓敬道戏马㕔事前,以矟拟殷仲堪。迈谓敬道曰:马矟有馀,精理不足。《宋史·仪衞志》矟,长矛也。木刃黑质尽云气。 又䂍矟,唐金吾将军执之。宋制,卤簿出则八枚前导。 明陈继儒《袁伯应诗集序》:“刀槊火器,材官羽林,儿不能兼攻者,公(袁可立)皆为讲贯演习。” 马槊 古代在马上使用的长矛。南朝梁简文帝做《马槊谱序》:“马槊为用,虽非古法,近代相传,稍以成艺。” 马槊里边有非常多的讲究。槊杆根本不像步槊所用的是木杆,而是取上等韧木的主干,剥成粗细均匀的蔑,胶合而成。 那韧木以做弓用的柘木为最,次以桑、柞、藤,最差也得用竹子。把细蔑用油反复浸泡。泡得不再变形了,不再开裂,方才完成了第一步。 而 这个过程耗时将近一年,一年之后,将蔑条取出,荫凉处风干数月。 后用上等的胶漆胶合为一把粗,丈八长(注,汉尺),外层再缠绕麻绳。

待麻绳干透,涂以生漆,裹以葛布。 葛布上生漆,干一层裹一层,直到用刀砍上去,槊杆发出金属之声,却不断不裂,如此才算合格。然后去其首尾,截短到丈六左右。前装精钢槊首,后安红铜槊纂。不断调整,合格的标准是用一根麻绳吊在槊尾二尺处,整个丈八马槊可以在半空中如秤杆般两端不落不坠。这样,武将骑在马上,才能保持槊尖向前而不费丝毫力气。 如此制造出来的槊,轻、韧、结实。 武将可直握了借马力冲锋,也可挥舞起来近战格斗。只是整支槊要耗时三年,并且成功率仅仅有四成,因此造价高得惊人。所以汉唐以来,马槊一直是世家出身将领的标志。 文学作品中,隋唐演义中的单雄信与水浒传中地威星百胜将军韩滔均使用马槊。 马槊的长度最长能够达到4米,所以也叫丈八长矛,张飞用的就是此物,槊的前端类似短剑,可以砍可削,刃部下通常有留情结,给战马高速冲锋的时候不至于贯穿对手,刃部下连铁杆一体锻造,铁杆外再包韧木或者竹,使用虫胶,鱼鳔胶和猪皮胶胶合,再刷以大漆封闭,保持不至于脱水开裂,外部再缠麻绳,浸入桐油,干透后涂以生漆,再裹葛布,待干透再涂生漆,通常重量在十五到二十斤左右,非猛将无法使用。槊属于长兵器,因为杆的复合结构,战马高速冲锋的时候刺中对手,力量会分散而不象西欧骑枪那样断折,而且杆身的弹性和韧性非常强,属于古代的复合材料工艺,留情节阻挡之后容易拔出,大将一般持槊中段,两端各2米,以护左右两侧和自己的战马,刺远处目标时滑把手持末端,可以有4米长度,既可以用于高速冲锋,也可以用于低速格斗。因为历史发展,武将骑马冲锋对决的方式减少,加上材料难寻且难以制造,对持槊武将的身体素质要求也高,槊逐渐退出历史舞台。 步槊 步槊的使用较简单,因为步兵偏重的是配合,步槊只是步兵小组武器序列中的一种罢了,用途在于较安全的刺倒敌人,掩护短刀手作战。因此 对持步槊者的要求是身高力大,武艺是否高强,并非考察的关键。马槊的使用较复杂,因为槊不同于欧式长矛,后者单手持用只用于冲锋,前者则双手持用既冲锋又近战。当骑兵冲入敌阵后会展开冲荡,此时攻防的方向和范围都远多于步兵,而且是在奔驰颠簸的马背上,加之槊长达 4米的惯性,毫无疑问,不经过一定的严格训练很容易破绽百出。

狼牙槊 后来的很多兵器也称为槊,但是形状和原来的马槊,步槊大为不同,比较典型的就是狼牙槊,形制是比较接近于狼牙棒的了。

禹王横

禹王拳

禹王掌

禹王指

斗牛槊

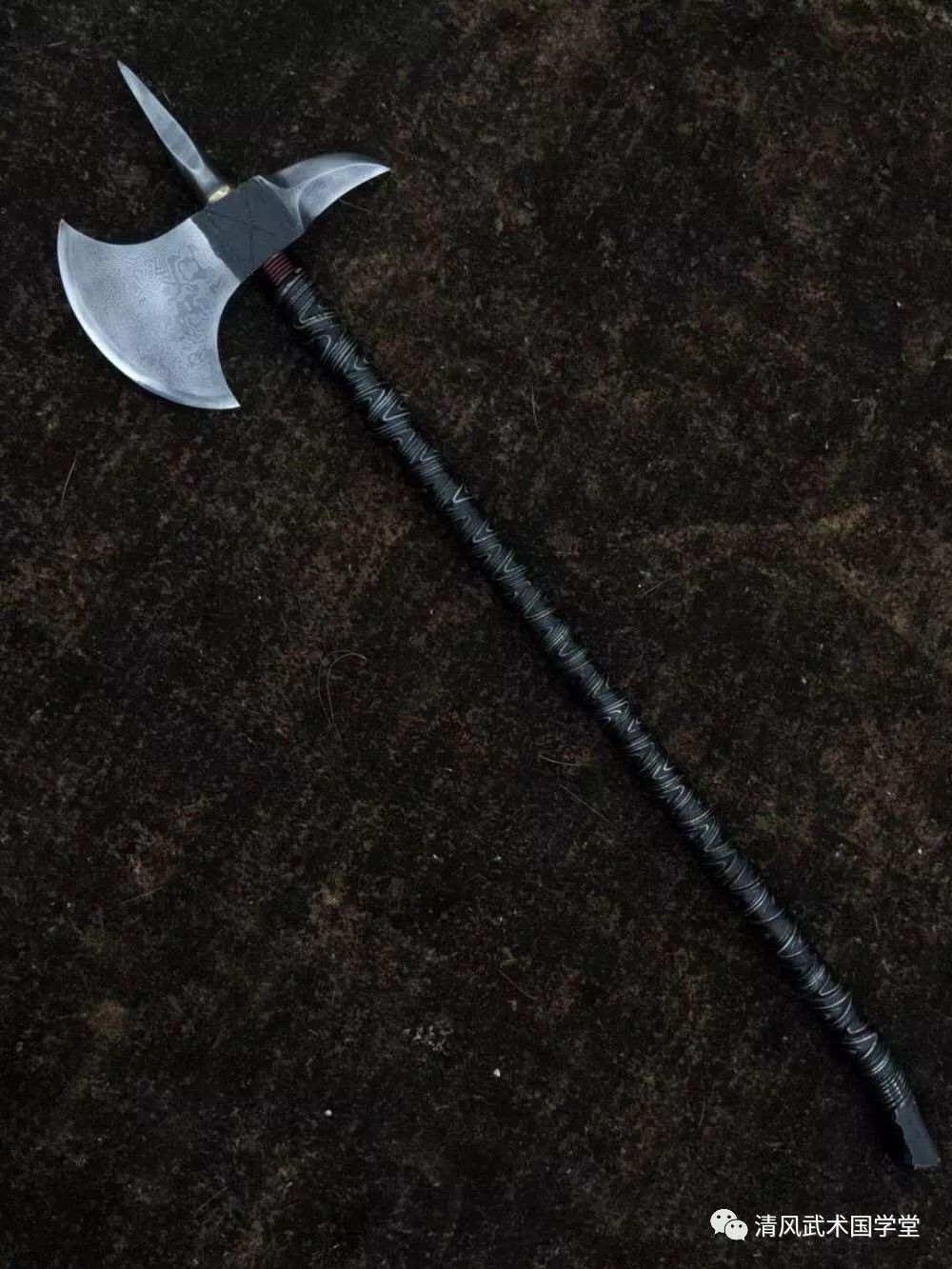

挂月槊 十八般兵器——斧

宋斧 与戈矛同时,亦为古仗之一。黄帝时即有斧銊之名,在当时非但用为兵器,抑且用为刑罚之具。刑书释名载:黄帝五刑,四曰斧銊。按五刑即甲兵、刀锯、钻凿、斧銊、鞭扑、是也。由此推之,则斧之始于黄帝时也,其理甚明;惟当时并无所谓三十六法,对敌时不过乱砍乱劈而巳;迄汉时,南中蛮人创斧法,亦如枪法之创于武吃氏而流入中原者,惟始创者之为何人,则不可考据矣。其法初亦无三十六手之多,后之武师,从而增益之,使变化不测,成为战阵之利器,故今传板斧有三十六法也。 汉刘熙《释名·释用器》:「斧,甫也,甫,始也。凡将制器,始用斧伐木,已乃制之也。」 斧之溯源甚早,原始人类,即知拾利石为劈器。而最早之铜斧,见于商代,不仅用于武事,而且有的雕刻嵌镂,极为精美,已为仪仗之用。周代用斧风气不如商代,到了双锋剑出,与刀并用後,斧就更少人使用了,只作为砍迤工具,或为乐舞仪仗及斩杀之器。斧虽不作为主要兵器使用,但各代均有使斧者,尤其生活在北方地区的民族,喜练斧类兵器。 宋曾公亮《武经总要》载有大斧、凤头斧,都是隋、唐遗制。元代军队喜用小斧、大斧和宽体大斧。清代将士喜用双斧,斧柄仅有尺余,斧刃甚小,双斧均可插腰,战场上使用灵活。 我国史籍中鲜见斧兵的记载,而古典小说中则多有描述。《三国演义》第五十二回:「道荣出马,手使开山大斧,……轮大斧竟奔孔明。」《水浒传》第三十八回说黑旋风李逵,「使两把板斧」,第七十二回说李逵「拿著双斧,大吼一声,跳出店门」。从这些小说反映的情况,我们可以看出,斧是历代广为使用的兵器,所以它也成了民间武艺小说中一般侠客的常用兵器之一。 斧的主要用法有:劈、砍、剁、抹、砸、搂、截等,舞动起来显得粗犷、豪壮,可以显出劈山开岭的威武雄姿。

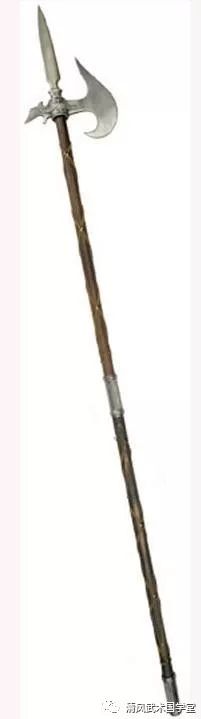

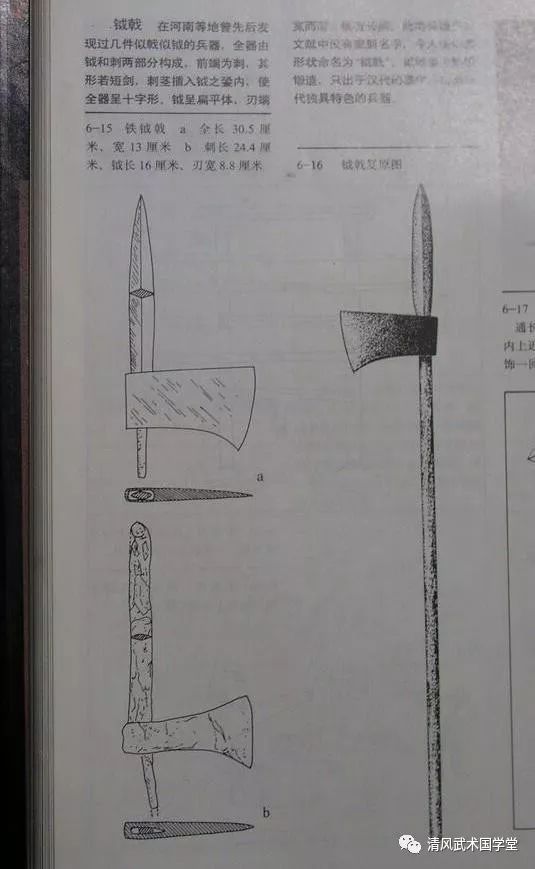

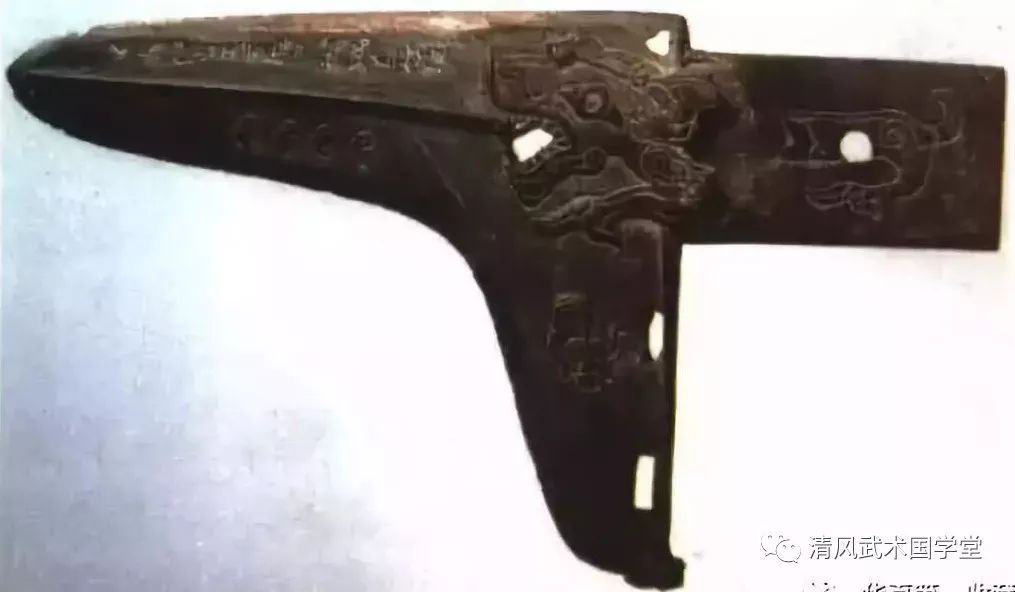

十八般兵器——钺

銊为斧之由来,以时代论则为同时,以形式论亦正彷佛;书曰:「王左杖为銊,注銊大斧也。」按此可见斧銊本无甚巨大之分当,惟銊与斧,如完全相同,何不径名之曰大斧,而必名之为銊,此显见其相似而不能相混也。銊头较斧大三之一,杆端比斧多一矛头,长约一尺六寸,故銊杆长于斧杆者亦尺六七寸;斧杆末端无钻,故三十六法中无点逗各法也;銊则亦如枪杆,末端有三尖之钻,以备匆忙时作点格之用;至其余之搆造,则完全与斧相同,重量亦彷佛。斧之与銊,亦犹枪之与矛,箭之与弩,形式之不同者,仅毫厘问耳;至其功能,亦不甚判别,故能得三十六法之精髓者,銊斧可并用也。 钺是斧的一种,但比斧大。 汉刘熙《释名·释兵》:「钺,豁也。所向莫敢当前,豁然破散也。」(释名未见) 春秋、战国时,钺出土较多,但已渐失其战器性质,而变为仪仗饰品及明堂礼乐舞蹈之用。这是因为刀剑广泛应用在战场,而使笨重的钺退伍了。

商代铜钺(钺是一种斧)

西周铜钺

现代的子午鸳鸯钺(内蒙古包头简薄老师兵器) 下图现代的子午鸳鸯钺(内蒙古包头清风侠兵器)

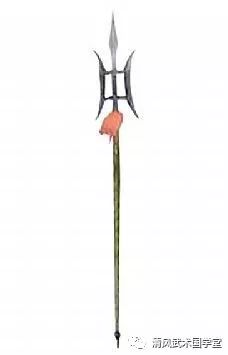

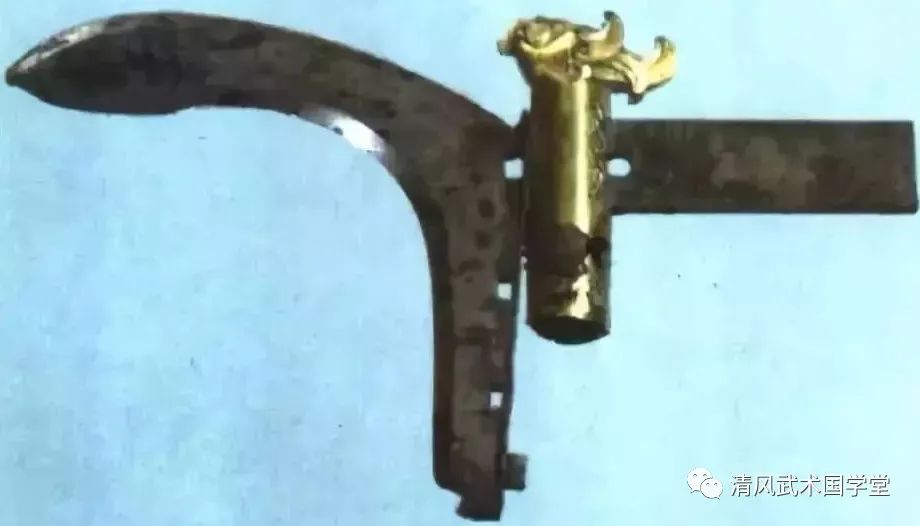

十八般兵器——戟

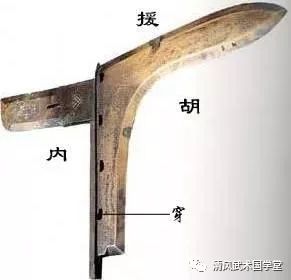

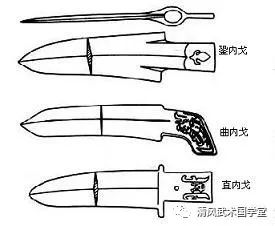

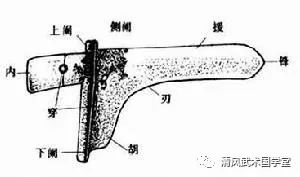

方天画戟 戟为古兵器之一,创于弓箭之后,形与戈略同,皆横刃也;旧说为直刃,不知何本?其所异于戈者,援略昂起,成斜出形,而内上亦有刃。古显贵之家,皆立戟于门,以示官勋,是则又以兵器而兼为仪仗矣。其后又略变形式,援与柲之间,架以横梁,而援成反装之新月,形变横刃之内而为直刃之枪尖,且有架横梁于柲上,两面各作一倒装之半月形者,名之曰方天画戟;横梁之下,又装以铁制古钱或古锭,不知其何用,岂后人矜奇眩异,即兵器亦加以装饰耶?惟今日武器中所见之戟,皆用方天画戟之式,或单刃或双刃不一。至古戟则非但不可见,即图其形以示武师,或且瞠目而不能称其名,于是而叹古器之失传,古法之不可多得也。至戟之变体,不知始于何时,而后入竟弃古器而就此,谅有合用之处,然亦尽可另立名目,何必定借戟以为名,若二器相类,犹有可说,今二物回乎不同,绝无相似之处,沿习用之,未可不合。着者非必求奇异,实不能随俗,亦未敢苟同也;依次录之,纵人非我,所弗计也;世之精娴武事者,或不至盲从耳。 戟为戈、矛合体之兵,柄前安直刃以刺敌,旁有横刃,钶勾啄敌,具有勾刺的双重作用。 1975年北京近郊发掘周初(约西元1120年)木椁墓,出土青铜兵器中,有「戟」九支,证明了:「戟」这种中国特有的兵器,至少已有三千年以上的历史。 周代大戟的出土,说明在周时已广为使用。古籍所载「棘」即「戟」。《左传·隐公十一年》:「颍考叔挟以走,子都拔棘以逐之。杜预注:「棘,戟也。」戟又为战国时的五兵之一,可知戟为当时常见的兵器。 1974年在陕西临潼秦始皇陵的秦俑从葬坑中,出土了大批的兵器,有秦弓、镞、矛、戈、钺、吴钩等。就是两千两百年前,秦代军队武器装备的再现。戈、矛、戟这三种兵器,都安有三公尺左右的长木柄,下端装有铜,有的矛柄长达6.3公尺。 汉代长兵重戟,长度在长兵与短兵之间。《汉书·东方朔传》:「武帝坐未央前殿,东方朔执戟立。」说明汉代文臣亦执戟。(?)又有双戟,《三国志·吴志》:「孙权乘马射虎,投以双戟」、「甘宁执双戟舞」、《魏志》「帐下壮士有典君,提一双戟八十斤。」。可见当时戟不仅广用,而且较重。 曹丕《典论·自叙》:「夫事不可自谓己长,余少晓持复,自谓无对;俗名双戟为坐铁室,镶为蔽木户。後从陈国袁敏学,以单攻复,每为若神,对家不知所出,先日若逢敏于狭路,直决耳!」(《三国志·魏书·文帝纪》裴松注引) 晋代,长兵重矛枪,戟已降为仪仗之器,军士均执枪,而不执戟了。《晋书·王浚传》:「浚起宅门前路,令广数十步,曰:吾欲容长戟帜旗。」可知戟已不在战场上应用了。 唐代戟已广用于舞具。《唐书·礼乐志》:「太宗制舞图,命吕才以图教乐工百二十八人,披银甲,执戟而舞,每三变,每变为四阵,象击刺往来,歌者和曰『秦王阵乐』。」此虽是银甲执戟,但戟已完全失去武器性质,沦为舞具了。 宋代的戟很少用于战场。《武经总要》在长柄铁刀类中,绘有一种「戟刀」,可知其形制为适应战场而变化,不是原形戟了。 清代杂兵中有一种月牙短戟,或名手戟,除月牙刃外,上有尖锋、曲钩,亦具有勾兵、刺兵、割兵、兵等作用。 目前仍有练戟者,戟的练法与刀枪不同,戟一般不做舞花,以剁、刺,勾、片、探、挂掳、磕,为主要的招式。 古代戟分戟分马上戟、步战戟、双戟等不同用法,明清以後,同样形制的戟,各种武术流派,亦有各种不同练法。

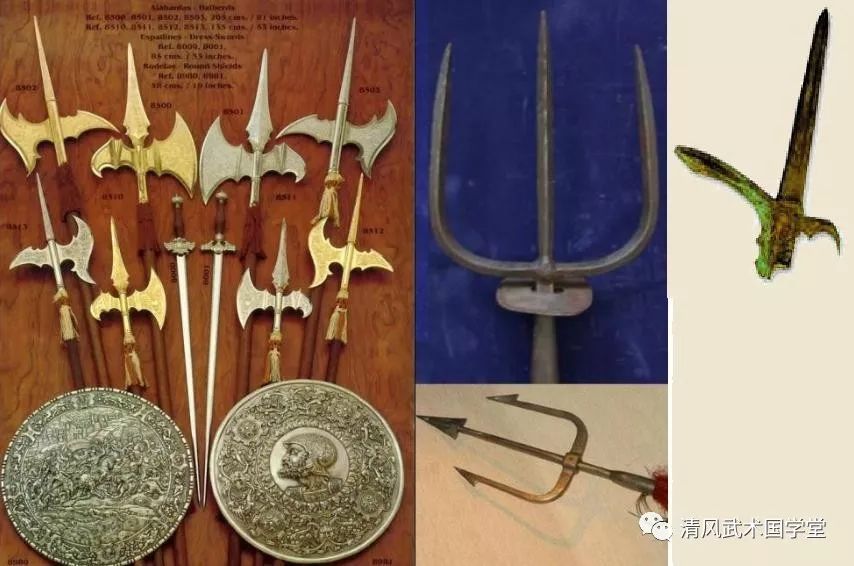

各种戟的对比

中世纪欧洲长戟

汉朝钺戟

西周人头形青铜钩戟

西周人青铜钩戟

清代黄铜三叉戟 十八般兵器——戈

中国古代的主要兵器 ⒈ 古代的一种曲头兵器,横刃,用青铜或铁制成,装有长柄:干(gān)~。倒(dǎo )~。枕~待旦;⒉玉戈,商周时代的一种仪仗器。最早在4000年前的二里头文化和凌家滩文化时期的墓葬中就有玉戈出土;

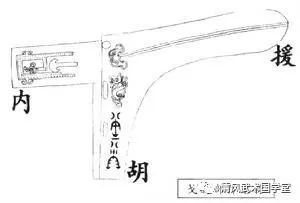

戈,平头戟也。从弋、一,横之象形。——《说文》。按,戈者,柲也,长六尺六寸,其刃横出,可勾可击,与矛专刺、殳专击者不同,亦与戟之兼刺与勾者异。 执戈上刃。——《书·顾命》 称尔戈。——《书·牧誓》戈 戈广二寸。——《考工记·冶氏》 操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。——《楚辞·屈原·国殇》 3. 青铜制,盛行于商至战国时期,秦以后逐渐消失。其突出部分名援,援上下皆刃,用以横击和钩杀,勾割或啄刺敌人,因此,古代叫做勾兵或称啄兵。又如:戈殳(戈和殳。泛指兵器);戈甲(戈和铠甲。借指战争。又为兵器的统称);戈矢(戈和箭);戈矛(戈和矛) 4. 泛指兵器 左右军士,皆全装贯带,持戈执戟而立。——《三国演义》 能执干戈以卫社稷。——《礼·檀弓下》 (袁可立)笥经文起胸库,武戈止手,探骊不怵。——明 倪元璐《袁节寰大司马像赞》 5. 又如:戈兵(兵器。也指战争);干戈(泛指武器;喻指战争) 6. 战争;战乱 [war] 7.戈其实是骨武器鹿下颌骨的仿生品,鹿下颌骨去掉门齿部分,可以得到两件骨武器,戈酷似完整的带升支部的半边鹿下颌骨。在前青铜时期,这种半边鹿下颌骨就是人们普遍使用的骨武器,在山顶洞人的山洞中即有发现,用途为狩猎。人类战争开始后,即用于战争,直到后来被青铜武器代替。

商代铜戈

西汉铜戈

西周 铜戈觯

西周青铜戈

西周蜀式铜戈

战国铜戈 十八般兵器——鞭

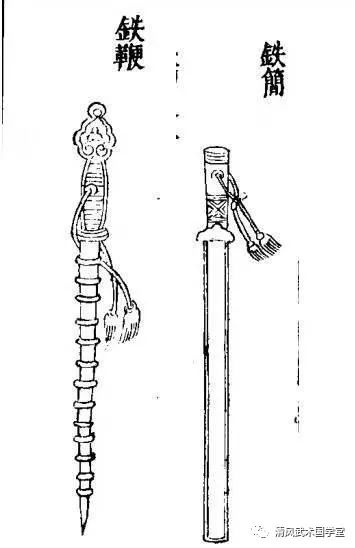

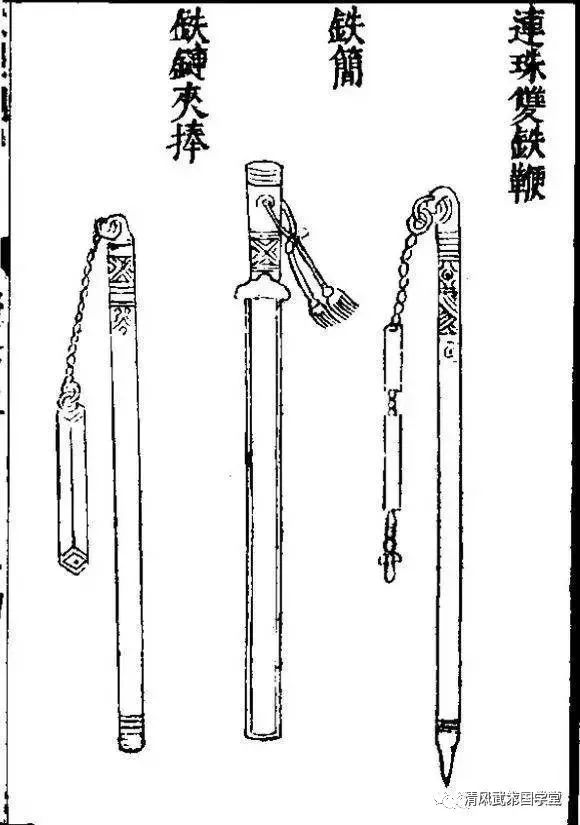

九节鞭 鞭亦为短兵之一种,其由来与锏相同,惟戬必双用,鞭则有单双軮硬之分;考诸古籍所载,大都系单鞭硬鞭;稽之现在,则都重軮鞭。軮鞭之制,不知起于何时?创自何人?至双鞭之法,疑后人因见于戬法双用,攻御并行之便利,故窃其法,易单为双。然鞭戬同为无刃之短兵,不过形式稍异;至若抡舞攻御之法,主力点既完全相同,自不能大异,彼创双鞭者,亦正见其矜奇眩世耳。鞭之区别如是,而名称亦至不一,即就硬鞭而言,有竹节鞭,虎尾軮等数种,其余无论矣;大概皆就其形式而厘定其名耳。然因名之不同,其法亦因之而门户杂出,多少不同,惟尉迟鞭法为世所崇尚,但近巳不得其传,甚堪惋惜。此外即寻常之硬鞭法,亦大都拾各短兵之唾余,勉强组成,亦正不可为训故本编以軮鞭补其缺,不愿以鱼混珍珠也。 铁鞭为六角形,铁锏为四楞形「大小短长,随人力所胜用之。」有的鞭首上联缀一条短铁链,上系两节铁棍,称做联珠双铁鞭。还有一种铁链夹棒,出自西北地区,是受农家打禾连枷启发创制而成的。 鞭、锏二者,始源甚早,但鲜见出土文物。《史记·伍子胥列传》:「及吴兵入城,伍子胥求昭王,乃掘楚平王墓,出其尸,鞭之三百,然後已。」说明春秋、战国时期已开始用鞭。 後梁战将王彦音,不仅善枪,而且善铁鞭。冯云鹘《金石索》中,图示了王彦章铁鞭一幅,「长仅六尺二寸强,重清秤十五斤,凡十九节,每节以铜条束之,柄饰木而束以铜,柄端如槌,四面环列『赤心报国』四字」。(《中国兵器史稿)可知鞭虽属短兵类,但其形制较长,而且较重,需大力演练。 宋丁度、曾公亮《武经总要》:「铁鞭多节,系袭晋代遗制。连珠三节鞭亦系胡人器形。铁?唐代已广用之。」 宋人喜欢用短小的打击兵器、主要靠重力打击敌人,使用者必须是力气大的人,多在马上使用,徒手持用则重了一些。 明代出现了两节铁鞭,其形略如宋代铁链夹棒,但宋器铁链颇长而短棒怍方体;明器则中链甚短,而上下棒均系细圆体,所以其名叫鞭。其他鞭?,明代甚多,何良臣《阵纪》说:「钯尾鞭、丈八鞭、连珠铁鞭、豹尾鞭、铁鞭,各有专门,但身法、手法、步法,皆由拳棍上来。」此可知,明军中多有用鞭者,而且重视以拳棍技术为基础,来提高高鞭的实战能力。 清代鞭形制已有软硬之分,但软硬之广用,是在清军入关之後,因为当时满族人及北方人喜练这种鞭。当时为九节鞭,每一节长仅三至四寸,联以铁环,不用时,可以收小握于一手之中,或围绕腰际。用时抽开鞭头,套索于腕,猛力一抽,鞭即挺直,可用其击、笞、勾、缚,善用者常可胜敌人之刀剑,一击而可拖拉敌颈或腿,使其倒地。 还有一种木质鞭杆,其长度以人之一臂加肩宽度之,亦称「短鞭」。因其形短小,用时极方便。 鞭有单、双、软、硬之分,其质有铜、铁、铁木、纯木之别,与用皮革制成,驱赶牛马的鞭子,是完全不同的器具。但软鞭类的七节鞭、九节鞭、十三节鞭等,与赶牛马的鞭子,在来源上,可能有一定的关系。 鞭与锏使法相似,主要以挡、摔、点、截、扫、盘、板、戳、拦、撩、拨,以及绞压等主。它要求演习者在身法上转折圆活,刚柔合度;步伐轻捷奋迅,与手法紧密配合。 软鞭是软硬兼施的兵器,其特点是身械协调性强,演练者强,既要有击打速度,又要体现灵巧的方法。尤其舞动时,上下翻飞,相击作响,如银蛇飞舞,使人眼光撩乱,因此有极好的表演效果。

十八般兵器——锏

双锏 锏为短兵之一,方形有四棱,连把约长四尺,因形似简故名。锏无刃,每距六七寸有节者,名竹节锏;自把至端,完全平直者,名方棱锏;盖以形之不同而变更其名也。考锏之由来,与剑为同时;至二十四法之出,则在秦汉以后,创自何人,亦不复可考;惟以短兵利于步战之故,后人多有习之者,即今南北拳家,类能娴之;亦正如单刀軮鞭之携带便利,可随身防护也。惟锏无单用,法重双行,故后人有雌雄锏鸳鸯锏等名,亦矜奇胘异,增减原有之二十四法,而另立门户者;然终脱不了此母法也。且有用长兵之人,而藏锏腰间,以防不测者;是则锏为短兵而兼为暗器矣,此大都皆后人之自作聪明,立伪欺人,不可为训也;世之学武者,宜遵古法行之,庶不至多所皆谬。 铁鞭为六角形,铁锏为四楞形「大小短长,随人力所胜用之。」鞭、锏都属短兵器,因为二者形制相似,所以历代都把鞭、锏相提并论。宋《武经总要》:「铁鞭、铁锏二色,鞭,其形大小长短,随人力所胜用之。有人作四棱者,谓之铁锏,谓方棱似形,皆鞭类也。」明《武备志》亦同。 清王《兵仗记》说:「与剑相类者为铁锏,无刃起四棱,言方棱似?也;有与为类者为铁鞭,纯铁为之,状如竹根节也。鞭、锏大小长短,各随力所胜用之。」由以上历史专著,我们可以了解,鞭形戕如竹根节,而状为四棱体,二者长短因人而异,以力量大小而权衡。 鞭与锏历代视之为杂兵,因为在短兵器中不及刀、剑用之广,除双鞭双锏外,多配于其他兵器作战,尤其和长兵为伍来使用。 唐初的战将秦琼善使双锏。

十八般兵器——镐(挝)

狼牙镐 挝(镐)亦为古兵杖之一,形式奇特,长一丈三尺,柄端安一大拳,拳握一笔,纯以铁制,其重量不亚于斧銊,旧式仪仗中时见之。此器大约赤始于周秦之世,非猛勇之将,不得其用也,近来习此者,巳寥若晨星,盖古法失传矣。惟锤镋之法,皆脱胎于此,略能想象耳。嵩山拳叟李杰,曾从名武师真传,转辗传授,故北方健儿多能之者。法只十五手,而各势不同,非若刀枪剑斧等法之有重复,意古人随势换法,并未加以组织耳;然按抡舞,亦并不觉其散漫无序,而每手换势,尤见其神化敏捷之妙;惟器重无锋,尃以猛攻见长,毫无含蓄之意,未始非微疵也;故力弱之人,决不宜用笔挝,因易迟钝而受算也。 镐(挝)、骨朵。锤、椎。 《後汉书·独行列传》:温序「素有气力,大怒,叱宇等曰:『虏何敢迫胁汉将!』因以节杀数人。」《旧五代史·唐书·李存孝传》:「阵中易骑,轻捷如飞,独舞铁,挺身陷阵。」宋洪迈《夷坚丙志·婺州雷》:「面丑黑,短发血赤色,蓬首不巾,执如骨朵状。」 骨朵,本名胍肫,讹为骨朵,现代人犹称花蕾为花骨朵。这种兵器,类似锤头,木柄上安装一个蒜头或蒺形的重铁器,凭藉重力锤击敌人。 明代的 与宋代的骨朵相似,但柄较短。 椎,在著名的「窃符救赵」故事中,魏国公子信陵君无忌,窃得虎符,矫诏命将军晋鄙发兵援赵,晋鄙尚有所疑,即遭勇士朱亥取出暗藏的四十斤重的铁锥击杀。过了四十七年,秦始皇巡游至博浪沙时,张良使大力士怀一百二十斤重的大铁锥埋伏路旁,企图行刺,而误中副车。这种可以随身携带的铁锥,没有固定形状,随使用者的力气而制。汉初淮南厉王刘长,刺杀辟阳侯审食其时,用的是一种小型的金锥。 锤,是一种带柄的状打击兵器。元朝蒙古骑兵善用铁锤,一种六棱形,称「西夏帕耳」;一种锤头为六角形,用短铁链系于柄上,称「佛来尔」。 清军入关前也很喜欢用锤,成立过铁锤军,定鼎中原後,遂不复用。 挝是一种构造较复杂的兵器。宋代有两种长兵,一种抓枪,长二丈四尺;一种抓子棒,无刃而有铁爪,都有击抓之作用。但这种「抓」与「挝」是否一物呢?明茅元仪《武备志》上图示了一种双飞挝,「用净铁打造,若鹰爪样,五指攒中,钉活,穿长绳系之。始击人马,用大力丢去,著身收合,回头不能脱走。 挝兼有抓勾之作用,与宋之抓枪、抓子棒相似,但挝要抛,而抓则不离双手;同时挝五指活动具有机械能力,被抓住即难逃脱,可辅助长短兵器之不足。何良臣《阵记》亦提到明有抓枪与抓子棒,说明「挝」与抓」是有明显区别的兵器。 清代有一种飞爪,脱胎于棉绳套索,《中国兵器史稿》说:「此器仅一绳一爪,爪以铁制,与人掌同;惟而略短,每指除大指外,亦均三节。第一节之端锐利有如鸡爪,每一节相连之处,皆活络,装有极小及灵活之机关,能使各节伸缩活动,盖每节小机括,亦有弦索通于总索也。飞爪著人,将索一抽,小机括使爪深陷入人体,敌挣奔则愈深,万难逃脱。」估计,飞爪可能是承袭《武备志》之双飞挝而制,而且因明之双飞挝不便,而改为单爪。 十八般兵器——抓(挝) 抓,也是一种中国武术器械,又称“挝”(与抓同音)。抓头形似爪,缚以长绳或木柄。抓分长器械和软器械两种,由抓头和抓杆组成的为长器械,抓头套接于木杆上。长械又有“金龙抓”,杆长约2米,杆端有抓形如人手,中指伸直,四指屈挠。由抓头和绳连结则为软器械。暗器中称"飞抓"。软器械爪头前有三指,后一指,指上有节,能屈伸,爪背有环,用约650cm长的绳系于爪环,此绳以鹿筋或牛筋劈开与人发、蚕丝混编而成。飞爪用时,以爪抛出击人,速抛动绳索,小机括使爪尖深陷人体,使人不能逃脱。

十八般兵器——棍(殳) 殳(棍)之由来已久,古人山居穴处,不免为毒蛇猛兽之侵凌,又无锐兵利刃以御敌;山间树木丛杂,随处皆是,往往折之以为自卫之器;故别种兵器,或全用铁制,或铁器而以木为柄,惟殳则完全木质,且搆造亦异常简单,自首至尾,并无机括,不过一浑圆坚质之木杆耳;于此可见古时各事之简单,而原人之无机械心也。殳长约一丈二尺,粗细不等,盖亦视人力而为标准者;其实多用檀枣栗桧等木为之,或取其坚实,或取其柔韧,总以不易损折者为上品;若白蜡杆等,后已嫌其太軮矣。 殳法初无一定之组织,任意扑击耳,后人实创之,惟嫌其太长,使展不甚便利,故改为八尺,易名为棍,后又以人体之长度为准,使殳及其人之眉间而止,名之曰齐眉棍,始有棍之传世。按棍之有法,实始于魏;孝文时沙门跋陀入少林寺,始以棍法传入,惟非僧不授;唐之昙宗,宗之明性,又继其宗派而阐发之;故少林寺僧,至今以棍法为护教之祖,秘而不传,而世之言棍者,亦莫不崇少林,于此可见殳法乃出自禅家与拳术有相击之关系矣。且今之人,皆知有棍而不知有殳,盖因其更名巳久;而长短又绝不相同,即虽知有殳,而疑为与棍非一物,其实棍之制,则由于殳,殳之法创于棍,一而二,二而一者也。至于矜奇眩异,而必谓之二物,而殳另有其法,则我又不知殳法之果何在而创自何时也。

十八般兵器——叉

马叉 叉之由来,较各种兵器为后,宋元以前,初不见用诸战阵,或谓汉时蛮人,皆以此为利器;又谓叉为古时猎兽之器。如上说,则叉实创自南蛮;如后说,则叉创于猎户;孰是孰非,亦未能断定,始自何时,亦无从稽考,姑置不论。 至飞叉之法,宋代以前,迄无所闻,相传创之者为宗泽偏将张纯。纯为花县人,力猛侞虎,善使飞叉,能于二十步外取人,发无不中;时行伍中从而习者,颇不乏人。据此说,则叉始于南宋,以 法之创始而推诸叉,即谓为叉亦创于是时,亦无不可;惟其法初甚简单,不过抡、盘、飞、掷、打击、抢接诸法而巳;其后代有增减,然皆从以上各法中变化而出;即今日所传之飞叉法,虽分路甚多,皆跳不出此六法,但就此六法杂乱而复叠行之耳。惟习此者,以南人为多,北派武术中习此者甚少;岂发源之处,视为不足贵乎?抑以南渡之后,其法流南方,北方反不得其真传乎?

十八般兵器——钯 钯头本为农具之一,并非兵器,乃神农之遗制;其来历亦甚悠久,与弓弩矛盾,无分前后,盖即今日农家用为翻盼米麦之具也。本用木质,其更为铁质而为兵器,则不知始于何时,因年代过远,实无从考究。虞喜志林载,贺齐好军事,兵甲器械,极为精好,钯爪叉棍,咸取上材,此即古人用钯之明证,而亦见钯之在武艺中,为不可缺者也。 至西游记载猪八戒用钉钯事,虽属小说寓言,不足为据,然钯头盛行于当时武艺中,概可想见。良以钯有齿,可以筑击,齿上有盘接柄,形略如镋,可以冲击,反手则如用斧脑,击捶等法,无所不宜;柄又能挑格肘击,实较他器为便,其盛行于铁器时代也,亦固其宜;惜乎铁器进为火器,人都视武艺为不足重轻,其法随至失传,今无论南派此派,恐擅此法者,百无一人,亦可见国人之不能保存国技也。

十八般兵器——锤 古称“椎”,中国武术器械之一,有长柄单锤、短柄双锤及链子锤等。锤形似瓜,故亦称“立瓜”、“卧瓜”,也有四方八棱等形,古代持锤者称为“金瓜武士”。短柄双锤,非常沉重,舞练需要较大的力量。在战斗中用锤硬砸、硬架、很有威力。用法有涮、曳、挂、砸、擂、冲、云、盖等。

古代兵器。锤大体有长柄锤、短柄锤、链子锤等。也有分为硬锤、软锤的。长柄锤多单用,短柄锤多双使。由于锤的特点各一,使用方法也大不一样。短柄锤多沉重,使用时硬砸实架,其用法有涮、拽、挂、砸、架、云、盖等。软锤多走优势,讲究巧劲。在这里将长柄锤和短柄锤一起介绍,软锤和双锤分别留待软兵械和软兵械中详述。锤 少林铜锤 全长二尺五寸,头长八寸。 立瓜锤 柄长七尺,一端为锤,锤为椭圆形,如竖立之瓜,故名。主要击法有涮、曳、挂、砸、擂、冲、云、盖等。 两头锤 柄长六尺,两端各有一锤。锤呈圆瓜形。主要击法同上。

特点 编辑 1,锤比较重,舞动比较困难。即使是有大力士,马也难禁得住。 2,锤短,只能近战,比起枪、长刀等其实并不占便宜。 3,锤只能钝击,远不如枪、长刀等造成的创伤更加致命。

十八般兵器——钩

钩是一种多刃的兵器,系由古兵器戈演变而来。春秋战国时期戈、钩、戟并用,从卫墓出土的铜钩来看,钩的形状似戟,只是戟上边为利刃,而钩上边为一线钩形,故名钩。 颜师古注:“钩亦兵器也,似剑而曲,所以钩杀人也。”古战场上用钩者颇多。两晋时,英勇善战的冉闵就“左操双刃矛,右执钩戟,以击燕兵,斩者三百余级”。武术中所用的钩有单钩、双钩、鹿角钩、虎头钩、护手钩等。技法有推钩、挫钩、撕钩、提钩、钯钩、分钩、搭钩、行钩、云钩、托钩、献月等。演练进要求有起伏吞吐的身法来配合,因此有“钩起浪势”之说。

十八般兵器——镗

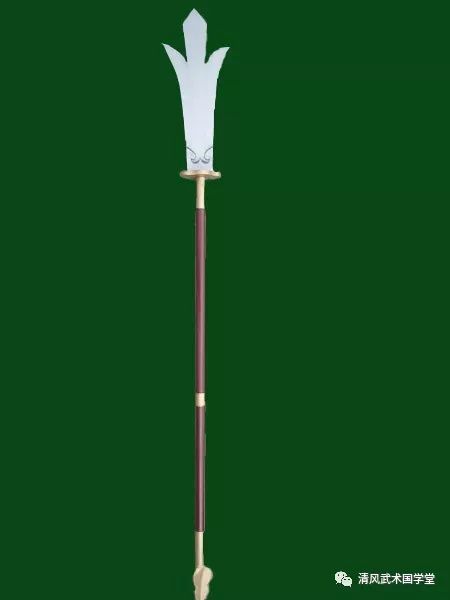

镗镰

镗,是中国古兵器。隋朝便已有之,是由枪发展而来的。茅元仪《武备志》载:“此器自有倭时始用,在闽、粤、川、贵、云、湖皆旧有之,而制不同”。 周纬《中国兵器史稿》也说:“镗兵之重要者为枪头齿翼月牙镗,长与月牙铲同;茅氏(茅元仪)注曰:以纯铁为之,盖恐用生铁则易折其翼也;镦亦有尖刀,可倒用为刺兵,左、右、中三面均可刺,其齿形镗则兼有碴兵、句兵之用,诚属利器,惟恐使用较难,须经过精细之练习耳。”镗在清代应用甚广,尔后,逐渐减少。 镗一般头的两边形似马叉,中间似剑状。它上有利刃,称正锋,长1尺半,尖锐如枪,横有弯股刃,两锋中有脊。锋与横刃互镶,并嵌于七、八尺长的柄上,柄下端有长约半尺的梭状铁钻。镗的形状较多,主要有:月牙镗、四节镗、五齿镗、三节镗、雁尾镗、雁翅镗、雁嘴镗、凤翅镏金镗、锯翅镗、金牛镗、燕子镗、凤翅镗、夜战镗、牛头镗、燕子镗、雷震镗等。 镗长而重,多为力大身高者使用。使用时多是两手交换,有时左把在前,有时右把在前。它的基本技法有:捕、折、翻、撩、勾、捅、捞、咬、拨等。 武术长重器械。形似叉,中有利刃似枪尖,称"正峰"或"中叉锋",长一尺半;两侧分出两股,弯曲向上成月 牙形。下接镋柄,柄长六至七尺。镋始于明代,逐渐由枪演变而成。至清代常见使用,现今使练者甚少。用法有拍、砸、拿、滑、压、横、挑、扎等。 九凤镋:长约九尺,其中柄长七尺。镋长七尺半,形似耙,有九个叉刺。镋柄尾有一约半尺长的铁鐏。 九曲镋:长约九尺。其中柄长七尺。镋长一尺半,分为三叉,每叉有三刺,其叉头形似枪头,呈扁平状,两侧犬向外平伸,每叉左右有一小叉呈弧形环抱。 牛头月镋:又称"牛头镋"。其镋头形似三股叉。铁制,当中有利刃,状如剑尖。刀下横有两翅,弯曲如牛角,相距约一尺两寸。翅为棱形,四面削直,以求锋利。镋柄为粗木制成,长约六尺。牛头月镋能攻能守,尤善破枪。主要用法有支、捕、折、翻、捞等。日本武士使用的片镰枪就是牛头月镋。 夜战镋:长八尺五寸,其中柄长七尺。镋头分为三叉,中叉形似枪头,两翼叉曲向左右两侧平伸,尖端锋利。镋头镀黑色,适用于夜间作战。 雁尾镋:长九尺,其中柄长七尺,重十斤。柄尾铁鐏长五寸。镋头分为三叉。其两翼叉形似雁尾,故名。 雁翅镋:长九尺,其中柄长七尺,柄尾有五寸长三棱铁鐏。镋头分为三叉,中叉形似枪头,两翼叉形似雁翅,故名。用法与镋相同。 雁嘴镋:长九尺,其中柄长七尺,柄尾铁鐏长五寸。镋头分为三叉,中叉形似剑状,两翼叉形似雁嘴,每叉两面有刃。主要用法有支、捕、折、翻、勾、捅、捞、撩八法,尤以捅、勾为甚。 阴阳镋:长九尺,其中柄长七尺,镋头长一尺五寸,柄尾铁鐏长半尺。镋头分为三叉,中叉形如枪头。两翼叉一个向上,一个向下为阴阳分向。叉头呈尖形,两面开刃,锋利无比。用法与镋相同。 齿翼月牙镋:铁制。镋头有尖,长一尺,左右分出两股,各长八寸,状如月牙,上面植入个十六个小刺,每个小刺长五分。用法有刺、拦、挂、扎、锯、架、盖、挑等。 雷震镋:长八尺五寸,其中柄长七尺。镋头分三叉,中叉形如枪头,两翼叉曲折弯向镋柄。 十字镋:长一丈二尺,其中柄长一丈零五寸,柄尾铁鐏长五寸。镋头分为三叉,中叉形似枪头,两翼叉形似十字,刃如枪刃。这个长度最适合用于马战,主要用法有支、捕、折、翻、勾、捅、捞、撩八法。多为日本武士使用。

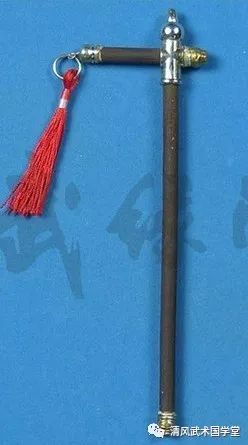

十八般兵器——拐子

拐,柄长2~4尺。长拐为单拐,长约4尺左右,在拐柄的垂直近端处,置一似角的横柄为“短柄”,称为“牛角拐”或“羊角拐”。短拐为双拐,演练时握短柄,两手各持一械。拐的形状有长短柄垂直成“丁”字形的“丁字拐”、短柄似鸭嘴的“鸭嘴拐”以及在长柄1/4处置一“卜”形短柄的“李公拐”等。部分单拐的种类如下: 二字拐:在柄的两端各有一横拐,二横拐与柄垂直,因上下横拐构成“二”字形,故名。 牛心拐俗名大拐,是花拳门中稀有兵器之一。其特点是大开大合、放长击远、封打互用。即动如飞、身拐协调、拐动身摇。主要方法有:抢、劈、扫、挂、截、挑、撩、架、锁、带、绞、提、点、铲砸。 十字拐:柄为木制,长约二尺五寸,横柄长八寸三分,柄上端装一矛头,下为握把。横把左面为尖刺,右为月牙铲。可三面击人。拐呈十字形,故名。其横竖把相交处有四个直角,具有架、格、拨、揽等功能。 卜字拐:短拐的一种。柄上端垂直一横拐,呈“卜”字形,故名。 上下拐:短拐的一种。在拐柄的上下两端各有一突出的横柄,故名。 钩镰拐:拐柄的两端各有一钩镰枪头。距拐柄两端各三分之一处,均有一突出之横柄。横柄方向相同。其用法兼有枪、拐之特点。 鸳鸯拐:拐柄中间有一弯曲。拐柄两端各有一突出之横柄,方向相反。 拐的风格特色 拐的构造多种多样,但练法大致相同,使用时击打方向变化多端。单拐的击法有劈、砸、滚、蹦、支、扑、拍、拿、勾、挂、截等。双拐有搂、盖、转、击等着法。拐除单练套路外,也可对练,如“刀拐对枪”、“双拐进枪”等。少林单拐,是少林正宗传统器械之一,传说是由达摩祖师使用的单拐而得名,它集抡,压,架,扫、劈于一体,并把少林武术动作融于其中,是少林传统器械中不可多得的套路。

羊角拐(内蒙古包头清风侠兵器)

少林寺禅武医传人释德建法师演练少林拐子 十八般兵器——流星

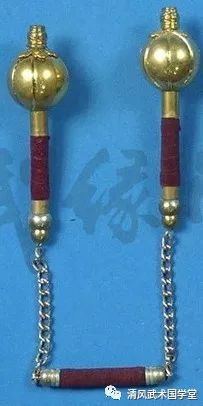

流星锤演练(清风侠)

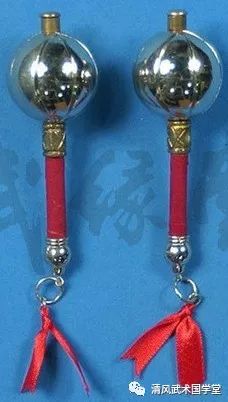

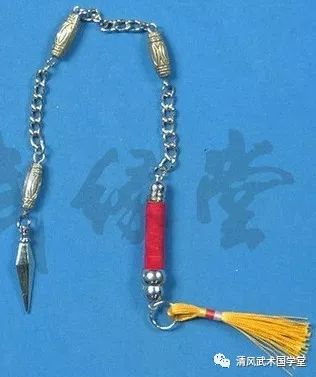

流星锤,是一种将金属锤头系于长绳一端或两端制成的软兵器,亦属索系暗器类。仅系一锤者,绳长约五米,称"单流星";系两个锤者,绳长为四尺半,称"双流星"。其锤有瓜形、多棱形、刺球形、浑圆形等,大小如鸭卵。锤身末端有象鼻眼,用于串连环。现代武术运动中演练双流星,主要握持绳索中段,进行立舞花、提撩花、单手花、胸背花、缠腰绕脖、抛接等花法练习,其花法同棍花和大刀花。 构成 流星锤,由锤身、软索、把手三部分组成。锤的重量大小,根据使锤者量力而定。锤头末端有象鼻孔,以贯铁环,下以绳索扣环,软索有以蚕丝夹头发混合编制,也有纱线编制而成。软索粗如手指,长一丈五尺至二丈。把手以坚竹制成,缚于软索末端。把手长三四寸,粗盈把。把手为初学者所用。技成后可将把手弃去。流星锤平时将索成四折,或藏于袖中,用时即可一抽而出。 少林铁流星绳长一丈六至一丈八尺。 流星锤是少林兵器中软器械的一种,它携带方便,在旅途中又可以作绳子使用,带在身上又不容易被人现,但它也是软兵器中最难练的一种兵器。它不像短兵器或长兵器那样练起来方便自如,它主要是由练习者通过长时间刻苦努力的训练,把流星运用起来,像棍、枪、一样形成直线,又像大铁锤一样且有威力。整套动作有舞花来过渡、连接,讲究缠、绕、点等动作。 链子锤软锤的一种,分锤身、链两大部分。锤形如小瓜,多为铜铁所制,链长三尺五寸。链尾有环,可以套于手中。 狼牙锤以纯铁铸成,重约三至八斤不等。按练者体力而定,锤为正圆形,分为前后两部。前部未狼牙状,上有寸长铁钉若干,钉头向前,极为锋利。后半似流星锤,无钉,锤头底部有象鼻孔一只,内系软索。软索尾部有千斤套腕,狼牙锤平时盛于坚革制成的囊中。锤环露于囊外,以便握取。 双锤流星铁链两端各系一流星锤,锤尾端饰以绸带。 少林流星两头锤绳长九尺至一丈八尺,属走线锤。 《说唐》中的兵器 黑夫人的武器,以一条铁链扣着一颗钢球,铁链乃浑铁所打造,不易断。本身重量也有五六十斤。本适合男人使用,但黑夫人臂力不差,所以倒也运用自如。 十八般兵器——绳镖

绳镖,是一种将金属镖头系于长绳一端制成的软兵械之一,也作暗器。现代武术运动中使用的镖头长十二至十六厘米,绳索为演练者身高的两倍或两臂侧平举长度的两倍,并在响环绑上小方彩绸作为装饰。既可掷抛远击,又可缩短近击,具有携带方便,收缚隐蔽,打击突然,猝不及防等特点。演练时运用身体的各部位做缠绕收放的各种动作,使镖由圆周运动瞬变为直线运动时应手而出。运动方法以缠、绕、抡、击、抛、扫、摆、收、放、背、担为主。 绳镖(一)由镖头和绳索所组成。其镖头为一般枪头形,其后有一环,贯于一丈二尺绳索,镖头后可配系彩绸,也可不系彩绸。 (二)镖头为圆锥形,长约四寸,后面有一孔,用三个直径约六分的圆环与一根长约等于使镖者身高两倍的纱绳相连接,中间一环两侧各加一环为响环,响环上加系彩绸条,镖尾上也有彩绸,以增添舞练时的色彩。 少林绳镖 绳长一丈二至一丈八,镖头长四寸二分。 少林双头镖由一根全长九尺至一丈八尺的绳子,两头各联一枝相同的镖头,镖尾均配有彩绸或缨子。 绳镖 1.绳镖的构造 绳镖的形式不止一种,有三棱形的,有圆筒形.的,有五棱、七棱的,随练习者的意愿而定。但无论属于哪种形式,功用完全相同。现在就最普通的三棱镖而言。镖由纯钢制成,长五至七寸,重约九两。镖身为三棱形,头尖尾宽。尾部呈正圆,有一个铁环扣在后端,用绵软坚牢的绳系在环上,长约二丈至三丈。另外备一根竹管,穿在绳上,竹管的粗细刚好用手握满,长约四寸。绳镖的全部形状是这样的。平时将绳镖拗折为四下,竹管和镖相衔接,将四折的绳缠在腰间,用活扣扣上(切不可用死结)。绳的末端靠左腰,镖头与竹管悬在右腰下,以便仓猝应变时可以俯视,便于出手。只须抽开活结,左手握住绳的末端,右手握住竹管,镖就可以应手而出了。 2.绳镖的练法 绳镖的练法与别的暗器不同。因有绳的牵掣,故可利用绳的摔劲,发镖而出。而瞄准却很不容易。练习时先在墙上画一对直径一尺左右的粉笔圈作为目标,高与练习者的肩相平。练习者站在一丈五尺处。先将绳的末端绕在左腕上,或在绳的末端先挽-个小圈,套在左腕,象鞭绳等的套腕千斤索一样。然后再用左手握住绳的上部靠近镖头处,相距约三尺。右手握住竹管,两手各放在左右腰上半尺处。运用右臂的力量提镖,使它垂直在右腰外侧。然后从下往上、由前绕后,摔成圆圈。摔二三周,力量已经很足了,等到镖到了前面,与肩平时,左手就变活把,使绳随镖飞出,直取目标。瞄准的地方完全在于右手握住的竹管。要它高时,就将竹管前端上昂;要它低时就将竹管前端下抑。往左往右的方法也是这样。但是,竹管往上昂一寸,镖所着的地方必须超过一尺以上。因此,手中一相差毫厘就不能命中目标。只是在摔镖成圈时,必须用足手臂的全力。若不然,发镖迟缓而力量又不足,即使打牛了也没有作用。左手变活把时,也要略带蓄劲,不可完全脱手。如果完全脱手,在后面的绳较长,心定会荡动,前面就不易对准目标。-镖发出之后,无论命中与否,应当急速收回,不能迟缓。收镖的办法是,将左手猛力向后一抽,同时右手握住竹管,仍象发镖时那样摔成圆圈。不摔圆圈的话,镖头感受一抽动,必定折 回反向自己,造成自伤。初练时,即使目标如斗大,也很难应手而中。必须练三四个月后,才能镖镖打入圈中,但还不一定打在中心。然后将目标收小一圈,再下苦功练习。这样逐渐收小,直到如银元大小,也能如意了。于是,再练打活靶。先用铜片若干,每片直径五寸至半寸不等,穿上线悬在细软的树枝上。微风吹过时,树枝摇动,铜片也随着动荡。这时用镖打。如果人站在二丈外能够做到想打哪片就中哪片的话,技术就可叫神绝了。如果还能射断悬片的细线,那更是达到出神入化的境地了。有的人在练活靶前先练刘海洒金钱,就是将一些大小不等的钱横嵌在木板上,用镖射掉它们。开始,只以射掉为目标,然后要求镖头必中钱孔。最后则将钱竖嵌在木板上,用镖射钱的边缘。练过这一步后再练活靶,更是饶有兴趣。这种绳镖练习成功最多过两年。如果练习者悟性稍佳,加之勤奋练习,一年就可成。只是发镖的力量要看练习者的力而定,不能一慨而论。力大的人即使坚厚的衣服也能洞穿,否则只能使人伤及皮毛。 3.绳镖的源流 绳镖由来已久。大约在脱手镖之前,而脱胎于棉绳套索。《闽小志》上说:"武艺十八,终以白打"。而白打之后,就是棉绳套索了。这种套索长九尺,两端有圆球为坠。翻腾飞舞,借用它的缠绕之力而制敌。后来有聪明人仿照它制成了绳镖,列入杂技,是防身的暗器。发明者是何人,发明于何时都无从考究。按我的估计,应当在宋代以前,李唐之世。那时武术界人才辈出。剑侠的记载在书中也略有可考。在这艺术兴盛的时代,人才既然多,其间聪明者自然能依平日所学变化阐发。有的自成一家拳法,有的自创一种武器,别开生面,独立门户。现在所谓某家刀某家枪就是这样来的。我之所以断定绳镖创始于宋代以前,并不是无稽之谈。因为脱手飞镖出自宋代的余氏,绳镖既然发明于脱手镖之先,因而推断它在宋代以前。刚发明时,这绳镖开始也不是不作为一种利器,既能及远、又能收回,非常便利。自从脱手镖等暗器发明之后则又相形见绌,流传至今,虽未完全失传,但所剩无几,人们只把它当作最笨拙的武器,学习者也渐少。常见江湖卖艺的人用这作为打圆圈的工具。但也不是没有技艺绝妙的,只是百把人中才能有一二个。以我所见,曾有-个姓董的北方人,绳镖技术非常精练,应手中的,百无一失,确实惊人。董氏是江湖镖客,来往于南北,向商肆讨钱糊口。自从海道畅通,北方镖局失去了依靠,相继收业。局中镖客也绝了衣食之门。武技高的就到处设厂收徒,以挣得一点钱财。技艺低劣的就不得不带上一镖一帜,游于四方糊口,沿门索讨,形同乞丐。董某自言为河南卫辉人,曾经进过镖局。后来镖局歇业,他就流落江湖。别人问他技艺,他说:"拳脚平常,无可胜人。惟绳镖一技,自信犹可博人一笑耳。"多事人的就拿出银子来叫他试一试。这时天已渐黑,室中点着一盏白磁罩的煤油灯。董某拿出一枚小钱,又小又薄,倾斜地嵌在白磁罩外。笑着对众人说,"余立二丈外,以镖射之,可使钱落而无恙。若微损者,当偿所盾,且设久为诸君寿。"说完他就站在远处,拿出绳镖一摔,嗤笑而出。众人只觉得眼前一闪,细微的声音一响,钱已应声坠地。白磁灯罩完好无损。董某自称平生只有这一技,因而未能在江湖上立足。据我看,绳镖技艺达到这样的地步,已是神化莫测,足以惊人了,而仍不能依靠它立足,江湖上身怀绝技的人之多就可想而知了。

十八般兵器——九节鞭

九节鞭是武术软器械之一,在现代武术比赛中属其他器械组的第三类:软器械类。在古代用作暗器,可缠在腰间 或折叠藏身,携带使用方便。九节鞭由鞭把、鞭头和中间8个钢节组成,每节用3个圆环连接起来,故称:“九节鞭”。鞭的长度一般以人体直立,“把”顶触下颏,“镖头”触地为宜。 九节鞭是由鞭把、鞭头和中间八节组成,每节之间用三个圆环连接,中间的环一边配有一个环称为响环,五个环形成了梅花形。鞭头后边拴有一块红色的彩绸,鞭把后边拴有一块绿色的彩绸,为的是舞动起来增加观看性,同时具有调整舞动路线的功用。 除九节鞭外,还有七节、十三节鞭之分。九节鞭是一种异常凶猛的软兵器,它又依鞭节的多少而称“七节龙”、“九节鞭”、“十一节霹雳”、“十三节连环”,但一般习惯上都统称为“九节鞭”。 九节鞭是一种软中带硬兵器,在武术中谚语中有”巧打流星,顺打鞭”之说,顺打鞭是指在演练时要求九节鞭动作必须要顺势而出。演练时以手臂是要求九节鞭动作必须要顺势而出。要求鞭在运动中以立圆,斜立圆,上斜立圆。为运动的方法来增加鞭头的运动的惯性从而加大鞭头打击的力度。九节鞭的技击方法主要以抡、扫、缠、绕、挂、抛、舞花等技法为主,演练时以手臂的摇动为速度和力的起始点运用头、手、足、腿、肩、肘、胯、膝、背、臀部等身体突出的部位和活动的关节作为支点利用身法和步法的翻转,跳跃和手法的拨代等技巧来作为加速与增加力度加大鞭头的打击的力度,同时还可以改变运动的方向。在演练时要求人鞭合一,每一个鞭花都要求贴身走在身体的四周呈圆周运动,步法要求稳健,灵活,在翻转时要稳、准、快。九节鞭的技击技巧要求“竖打一条线,横扫一大片,竖轮转平扫,回身缠绊绕”而在套路演练时要求“一步一动,一动一花,一花三变,变化无穷”。因此在套路的整体演练中只见鞭花纵横交错,变化莫测,只见九节鞭时而缠在头、肩、颈、肘、膝、时而横扫前滚,时而抛向空中,时而如棍飞舞,真是动人各异,千姿百态。只见鞭速时快时慢,缠绕得法,真是巧缠快放,绕体转出,鞭鞭带响,顺势而发给人一种眼花缭乱,变化无穷的感觉。 特点 九节鞭具有上下翻飞、灵活多变、可收可放、鞭法以圆周运动为主的特点,其独特的技术风格是以缠绕为主.这些缠绕动作统称为鞭花,运用鞭花再配上抡、打、扫、挂、撩等基本技法,从而形成"花连花、花套花、花花相连;花接花,花串花,变化多端'的技术特点.人们常以“抡起似车轮,舞起似钢棍”,“收回一团,放击一片,收回如虫,放击如龙”来形容九节鞭的运动风格。 根据九节鞭及其运动规律,可以将其运动形式划分为;1立圆类.鞭在运行时如滚动车轮一样走立圆,鞭头运行轨迹与地面垂直,轮转速度快,给人以一种强烈的立体感,具有先声夺人之势.2平圆类.鞭头运行轨迹与地面平行.在整个九节鞭套路技术中起上串下连的作用,其攻势凌厉,势不可当. 3斜圆类.介于立圆类鞭法与平圆类鞭法之间的一种鞭法.鞭头运行时与直立人体呈斜形. 招式 九节鞭的招式有:“里外拐肘”、“左右骗马”、“金丝缠葫芦”、“白蛇吐信”、“扫地龙”、“左右披红”等。 练习步骤 首先是各种绕鞭的鞭花要非常纯熟,去掉怕鞭打的“心理障碍”;然后是绕鞭时不想着摇鞭,而是把注意力放在身形的转动上,这时手要回收得离身体非常近,不要把臂伸得溜直,保持一种鞭随身转的感觉来。步法是为身法服务的,不要刻意去练步法,确切地说是练步时也要把意念放在身段的转动上,步就自然走动了。 练习九节鞭的核心要领是: 1、确保九节鞭在飞舞过程中,不会打到自己。 2、确保九节鞭在飞舞过程中,能完全保护自己,使对方无法攻入。 3、苦练飞转速度,转速的快慢是衡量持鞭者技术高低的惟一标准。无论你会多少种套路,若转速不高,则很难发挥九节鞭的攻击力度。 许多人由于惧怕在练鞭的过程中伤到自己,所以主张先用木制九节鞭练习。笔者认为这是多余,没有这个必要。 下面,将练习步骤介绍如下,以供习者参考。 第1步练法: 取红绸布一块,长约40cm,宽约25cm,扎于鞭头与鞭节之间的圆环中,成为鞭彩。 右手紧握钢鞭鞭把部位(具体握法见后面详述),自然侧身站立,右脚在前,左脚在后,眼看右前方。 右臂略前伸,屈肘,右小臂与地面平行,鞭身自然下垂,鞭头朝地,离地约15cm,集中精力,自然呼吸片刻。 画圆 以手腕为轴,舞动钢鞭,钢鞭在身前呈圆形转动,顺时针方向转动10圈,再逆时针方向转动10圈。 舞花 以小臂、腕部为轴,在身前左右交叉,呈“8”字形舞动钢鞭,共20次。 以上两法反复练习,兴尽而止。 由于鞭彩很大,所以转速不会很快,舞动时,会听到“嗖”、“嗖”地响声,随着熟练程度的提高,可以逐步增加次数,以每次舞动100次为宜。 要领:凡以往练习不得法者,或惧怕钢鞭伤到自身者,皆可通过加大鞭彩的方法来降低转速,从而可以很快地掌握舞鞭的技巧。 第2步练法: 将鞭彩改小,取长40cm、宽2cm的彩条绸布扎于鞭头与鞭节之间,练法同上。

画圆:正转每组50次,反转每组50次。 舞花:每组100次。将鞭彩改小后,阻力减小,转速有所加快。每日反复练习,兴尽而止。 第3步练法: 将鞭彩完全去掉,手持钢鞭,同法练习。 画圆:正转、反转各100次。舞花:每组200次。 第4步练法: 取长度约120cm、直径约3~4cm的钢管一根,单手紧握钢管一端,进行练习。 第5步练法: 取重量约5kg以上的铁棍一根,手握一端,将铁棍当鞭舞,练法同前。最初练约10余次,后增为数百次而不觉费力。 第6步练法: 再练钢鞭,练法同第3步,但不规定次数与姿势,随心所欲,想怎么舞就怎么舞,力求转速习快。若以“每分钟”为单位,进行限时计数,则练习效果更佳。 正确理解、运用以上练习方法,可在短时间内练好九节鞭。通常情况下第一步、第二步练法只需一两个星期,甚至更短的时间就能掌握。如果你久久不能得法,即使刻苦用功,也只事倍功半。也许,你并不适应使用九节鞭,建议你最好是放弃。 相关技法握把 手持鞭把,舞动鞭身,这是常规的技法,但容易脱把。 最佳的握法是:先将鞭把一节握于手中,再将鞭身的一节绕过手背,之后将下一节鞭身握于手中。 这样,九节鞭的鞭把一端,就牢牢地缠在了手上,再不会有脱把之事发生。而且鞭身也略略短了一点,反而更加好使了。

要领:将鞭把一端缠一圈在手上,则不会脱把。请牢记之! 携带 右手握住鞭把一端,左手握住鞭头一端,鞭身中间的部分紧贴在后腰上(最好缠在皮带的上方)。 右手握鞭把缠过腹前,停至身左侧,在相应的位置上,找一个圆环将鞭把插入(九节鞭每节之间有3个圆环,插在中间的一个环中)。 左手握鞭头缠过腹前,停至身右侧,在相应的位置上,找一个圆环将鞭头插入。 这样,携于腰中,穿上外套即可。 抽鞭 两手中指轻抵鞭头、鞭把下端,往上一推,推出圆环,随后一拉,鞭就解开,握于手中。 注意:抽鞭的动作,必须经过反复练习,方能在最快的时间内抽出。一般情况下,应该达到手往腰间一摸,一松一紧之间,鞭就到了手中。 专门去练习九节鞭的命中率,是毫无意义的。如果打击力太小,就算打中了目标,又能如何。笔者练习重点是加快转速,以便发挥出更加强大的威慑力! 总之,练者只要习舞钢鞭,保护住自己,就是闭上眼睛,也能立于不败之地。对方知趣的,自然会走开,不知趣的冲上来,打在哪儿是哪儿,根本不需要什么命中率! 惟有快!只有快了,九节鞭的威慑力才能得以体现。

清代铜制九节鞭 十八般兵器——三节棍

古代兵器,三节棍属武术软器械之一。它由三条等长的短棍中间以铁环连接而成,又称“三节鞭”。又有长三节棍和短三节棍之分,三节棍全长等于习者直立直臂上举至手指尖的高度,而民间武师的三节棍有“伸开一丈”之说。因而放开使用如同长器械一般,可作远距离击打。折叠则是一短棍,约同臂长,携带十分方便,常作自卫防身的随身之物。 练习须知 由于三节棍是三节相连,节节能用。且三节互换,攻守兼备,可长可短,远近兼顾。棍法有劈、扫、抡、击、戳、绞、格以及各种舞花等,非常丰富。并具有伸缩自如,出入难防,软硬互具,变化多端之特点,深受习武者的喜爱。但因三节棍是硬中带软的器械,方向易变,不易掌握,加之其运行起来速度快、力量猛,初学时往往有惧怕心理。笔者练习三节棍曾经几次被梢节击中头部,夏天练习时,两肋常被链条夹出血痕。 为了便于学习,减少心理负担,根据笔者经验,开始时可将器械缩小变轻,把梢节两头用棉布等软物包裹起来;或者用竹竿敲成丝状后拧裹起来制成练习用的三节棍。先通过一些简单基本的方法练习熟悉三节棍的性能,摸清它的运行规律。然后逐法逐动的习练,由单一而连贯,进而全面练习掌握。 三节棍的用法多变依赖于其握法的灵活多样。单手或双手持一梢节,就可用一游离节;两手分持两梢节,则三节皆能使用;单手或双手持中节,两游离节便可同使。可见,不同部位的握法,形成了三节棍丰富多彩的练法和用法。 几种持握的练习 1、持两梢节,用两梢节和中节法。这种持握法是两手分持两梢节,三节都能运用的方法。手持两梢节如同两 短棍似两臂加长,使用时一攻一防相互配合;或左拨右打,或右格左戳;使用中节则以架、压、格、推等防守法为主,上下左右两手同时运行。三节互用,快速敏捷,方法多变。由于该握法使用安全,易于操作,常与翻腾跳跃、腿法等相结合。是三节棍套路中使用较多的一种持握法。 2、一手持梢节,另一手持中节,用游离节法。该方法多是左手持梢节,作为配合,右手持中节操作游离梢节。以右手臂发力,上下、左右、前后挥摆,配以身法的拧、转、翻,使游离梢节迅速完成点、劈、砸、扫、抢、绞等方法。使用中有时是大臂抡转挥摆,有时是小臂或手腕的转转甩动。由于游离节是通过中节发力,铁环传动,故而方向多变,上下左右转换 灵活,用法突然,连贯密集。练习中应注意身体、手臂与手腕的协调配合,力贯游离节梢端,并利用好游离节的反弹和回摆,使其方法紧凑和顺,转换自如。此法在三节棍中所占比例较大,应抓住运用中带有规律性的方法,反复习之熟练。 3、持中节用两梢节法。持中节时多是两手同持,有时也单手持中节。此法以各种舞花为主,包括提撩花、立舞花、头顶花、背花、胸花、腿花以及地趟花等。无论双手舞花还是单手舞花,方法皆与棍的舞花相似,但因三节棍硬中带软,故而难度较大。稍有不慎或方法不当则会触击自身。因此,练习三节棍的舞花除要胆大心细外,一定要做到:起花要顺,舞花要正,停花要对,方法合理得当,身械协调,两手配合自如,转换衔接自然。舞起来才能如直棍一般呼呼生风,密集不透,似有水泼不进,豆撒不入之势。舞花练习必先有较简单花开始,经过反复练习,克服胆怯心理,掌握操作方法,摸清其规律,熟练其技巧,再进行动作变化。持中节法还可作左右拨打,以中节发力,两梢同时摇动拨打。 4、持一梢节,用游离中节和梢节法。这是一种放长击远的方法。以单手或双手持一梢节,将游离中节和梢节一齐放出,作远距离击打、抡扫、劈砸。完成该法必须充分发挥身体的翻转上臂的挥摆、抡转,使力贯游离梢节。此法颇具威力。但因挥摆动作幅度大,器械放的长要求发力要迅猛,放出要突然,收棍要快速,击打要准确。如此,方能体现该法之威力。 少林三节棍 少林功夫名及天下,逢武必及少林。主张在训练中寻找自我、超越自我,刚柔并济、以禅入武。 少林三节棍是少林兵器的一种。棍分三节,长短远近,防守兼备,双手变化使敌眼花缭乱,乱中取胜,而自心不乱。正是禅宗不受外界的影响,乱中精神内守,禅入武式。常见动作有:点棍、劈棍、云棍、拦腰棍。 三节棍的使用特点 三节棍三节皆能持握又皆可使用。舞起来三节相互转换,方法多变,远近兼顾、软硬兼施,动作凶猛敏捷,气势逼人。因而练习时两手持握一定要稳中有活,活中有变。初学时先逐动逐法习之,从中掌握每种方法的操持要领、运动规律、发力特点。在此基础上再进行各种换握组合练习。 三节棍的使用方法 三节棍的使用方法有劈、抡、摔、打、盖、扫、截等。要求演练时棍法、步法、手法、腿法及身法紧密协 调配合。三节棍的特点是快速灵活,变幻多端,刚劲有力,招法奇特。

十八般兵器——梢子棍 梢子棍携带方便,对于经常出差在外的人可用它挑担包裹,又可作钩用。此器械比棍的威力更强大,在棍的前方加一一个梢子头,把棍的用处发挥得淋漓尽致。由于梢子头比较短小,灵活性很大,所以击打力也非常强大,往往令对手防不胜防。其主要用法有:缠、劈、扫、点、砸 、捣、戳等。

简介 梢子棍,是武术软器械之一。古时称连挺、连筵、铁链夹棒、铁连枷、盘龙棍等。因其形状与农家打麦脱粒用的连枷相似,故俗称连枷棍。又因是由梢子和棍身连成,又称梢子棍。 历史源流 连枷棍是一种很古老的兵器,最早在什么时候出现,众说不一,据《墨子·备城门》记载:“二步置连挺、长斧、长椎各一物,枪二十枚。”意思是说将一定数量的连挺、长斧等兵器分散设置在防卫区内。《墨子·备蛾传》记载:“当敌人附借云梯、密集如蚁,缘城墙而上时,用火烧之,用连筵击之。”由此可见,连枷棍在当时(春秋战国时代)就已经是守城御敌的重要兵器了。唐代杜佑在《通典》中记载:“连挺,如打禾连枷状,打女墙外上城敌人。”“女墙”,指城墙上的矮墙,即城蝶。意思是说当攻城的敌人沿梯攀登到接近城蝶时,守军居高临下,用连枷击打敌人。 宋代时,连枷不但仍用于守城御敌,而且成为一种非常重要的马上兵器。据北宋官修的《武经总要》记载:“若登者渐多,则御以狼牙铁拍;手渐攀城,则以连枷棒击之。”这里说明当敌人攀上城蝶时,利用连枷利于自上向下击打的特点,打击敌人手、头等部位。又据《武经总要》记载:“铁链夹棒,本出西戎,马上用之,以敌汉之步兵,其状如农家打麦之连枷,以铁饰之,利用自上击下,故汉兵善用者巧于戎人。”“西戎”,即我国古代对西北一带游牧民族的泛称。这里说明当时连枷是用铁制成,由西戎人发明创造,戎、汉士兵都曾用它作兵器,戎人擅长骑马,手持连枷攻打敌人步兵。宋代官兵看到戎人的兵器优点后,便吸取过来,“铁链夹棒”学习于“西戎”就是一个很好的例子。这说明古代战争及多民族交流对我国古代武术的发展起到了很重要的促进作用。 马上连枷也有单双之分。手连枷棍可能就是西戎人将马鞭子的皮质鞭梢改为短棒,再用铁链(皮条)将鞭杆与短棒连接而制成。这种改制的武器短小轻便,适合骑兵快速、灵活、机动、单手使用的要求,亦可做为赶马的“鞭子”。这大概就是现代手梢子棍的原形。 关于以铁连枷破敌的著名战例,亦有史记载。宋代《曾巩集》记载:“先是,(狄青)青已纵蕃落马军二千出敌后。至是,前后合击。贼之标牌军为马军所冲突,皆不能战,军士又从马上以铁连枷击之,遂皆披靡,相枕藉,遂大败。(侬)智高果焚城遁去。”这段文字记载说明久在西陲的狄青,充分发挥骑兵突击时铁连枷“自上而下”的击打威力,使得以步兵为主的依智高判军溃败而逃。 明末清初,连枷棍传人朝鲜,保存在朝鲜古籍中的连枷谱由两部分组成,其一是“鞭棍”,即长柄连枷,用坚木制成。其二是“马上鞭棍”,即马上连枷,用“攒竹”制成,《鞭棍谱》中就有一人执连枷与另一人执长棍相配为伍的练习,包括起势共十个图势,另有对练路线图势,称《鞭棍总谱》和《鞭棍总图》。鞭棍,即连枷。后来,连枷逐渐在朝鲜民间广泛流传,成为朝鲜的三大民间武器之一。 另说连枷棍是宋代赵匡胤所创,从上面几则史料来看,此说有误。 随着作战形式的变化和兵器的改进,连枷棍逐渐失去了昔日在战场上的显赫地位,退出了军旅征战的舞台。在“竞技武术”占主导地位的今天,连枷棍也一直被排斥在外,但作为一种古老的武术器械,仍然在民间流传着。京剧表演艺术家盖叫天在“武松大闹飞云浦”的戏里,就有连枷对打。电影《少林寺》少林棍僧与王仁则相战时也用到连枷棍。这说明连枷在军旅和艺术表演中均占有相当地位。在甘肃、陕西农村一带流传极广。 马俊祥等人是梢子棍的佼佼者。 形状类别 连枷棍是用铁环将一长一短两根木棒串连来制成的兵器。属软器械。根据形状可分为大连枷和手连枷。大连枷(俗称大梢子棍、长梢子棍)的两节木棍的长度悬殊很大。短棍约长40-50厘米,称为“梢子”。长棍约长140-155厘米,称为“棍身”。梢子和棍身用15-30百米长的铁链连接而成。因棍身较长,故在演练时一般双手执用,属于长兵器。手连枷(俗称小梢子棍,短梢子棍,手梢子棍)是由大连枷棍缩短而成。其梢子约长15-20厘米,棍身长约45-60厘米,用长约15厘米的铁链连接而成。演练时一般双手双手各执一棍,属短兵中的双器械。 技法特点 连枷棍的形状决定了它的技术风格、执法特点。因其形制特别,故兼长、短、软、硬、双诸器械的特点,大连枷棍的基本技法有抡、劈、戳、甩、砸、拦、摇、挂、缠、拨、圈、摆、扫、云、绞、摔、舞花、撩等;手连枷演练时一般无舞花动作,其套路一般都短小精悍,演练时勇猛泼辣,左右连环,狂逼暴击,软中带硬,边走边舞,其棍急势厉,气势磅礴。因有铁环相接,故挥舞起来叮当作响,较之粗犷勇猛的棍术更要威猛 悍。 连枷棍的主要动作有雪花盖顶、古树盘根、金鸡过岭、背后插花、野马分鬃、朝天开花、地下十八滚、朝天一柱香、滚塘梢、乌龙摆尾、狮子大张口、白马献蹄、怪蟒翻身等。主要步法有跃步、跟步、弧行步等。步型主要有马步、半马步、虚步、仆步、跪步、丁步、弓步等。腿法有侧踢、弹腿、撩阴腿等。套路有梅花梢、连环梢、地趟梢、泼凤十八打、虎尾梢等。

十八般兵器——锦绳套索 套索,不知始于何时,亦并非兵器,临阵时用者绝鲜,盖一寻常之绵绳,两端结作锤形,长约一丈二尺,搆造至为简单,用法亦止九势,为一种暗器,似飞镖袖箭之一类也;若用为架格攻击,则非所宜。 此物法虽简单,用之者非功力充足不可;古人云:断钢易、而断水难,用硬器只须力足以举其器,即可指挥如意;用軮器者须贯其力,使軮者亦变如钢条,然后始可以临敌,故軮鞭流星锤等之不易习也。习軮器者,须能将两臂之力,运入其械,此则非精于軮功者不能也。绵绳套索为器中之尤軮者,较诸軮鞭流星锤为更难。 十八般兵器——奇门兵器及暗器 所谓“暗器”,指的就是那种便于暗中偷袭的武器。其体积大小不一,重量轻重不等,但多便于携带,且大多有尖有刃,可以掷出十几米乃至几十米之远。而且速度较快,隐蔽性较强,具有常规冷兵器所达不到的杀伤力。 暗器基本可分为手掷、索击、机射、药喷四大类,每一大类中均包括若干种。

清代龙头袖箭 手掷暗器 包括镖、箭、叉、铙、刺、刀、飞蝗石、铁橄榄(枣核箭)、如意珠、乾坤圈、铁鸳鸯、铁蟾蜍、梅花针、铁蒺藜、标枪等等。而最常见的就是镖(飞镖、金钱镖等)、箭(手掷箭、桶箭等)、刀(飞刀等)。

索击暗器 包括有绳镖、龙须钩、流星锤、飞爪、狼牙锤、软鞭、锦套索、铁莲花等等。而最常见的就是绳镖、流星锤、飞爪、软鞭。

机射暗器 包括有弹弓、弩箭、紧背花装弩(背弩)、踏弩、雷公钻等等。而最常见的是弹弓及背弩。

药喷暗器 有吹箭、袖炮、喷筒、鸟嘴铳等。常见的就是吹箭。

暗器一般用于偷袭,或者较少人数决斗时使用的,而在大型战役的战场上,暗器很难发挥作用,所以暗器应用程度不如刀、剑、枪等冷兵器流行。中国的暗器至清代时达到了鼎盛,在当事武林界使用极为普遍。但是到了清末,火器开始盛行以后,暗器逐渐冷落,至今已经很少有人能练成,大多已经失传。

元代铜火铳

明代神威大将军炮

明代早期火铳和掣电铳

明代三眼铳

清代短火铳

清代长火铳

清代火炮

清代神威将军铜炮

元代回向炮

峨嵋刺

判官笔

手刺(手撑子)

烟袋

清代铜飞镖 十八般兵器——白打 「白打」一名、始自隋唐,王建诗云:「寒食内人(作府中人解)尝白打,库中先散与金钱」,盖其以表演搏击为度节之余兴也。又事物绀珠云:「两人对踢为白打,三人角踢为官场,胜者有采」,可知白打之风,自古有之。但就字义而解,白打乃空手打斗之谓,亦即仅恃空拳,不持器物,「徒手搏击」之艺;就国术范畴而言,乃运用拳套以应战,而成为实用之拳术,盖其既可凭手脚功夫以御敌,亦能藉其精练技术以伤人。观于古今之擂台比武,泰皆以徒手较胜负,足证白打为诸艺之首。况乎学习其他器械,其用法均不出「劈、剁、扎、拿、滑、压」等六字,如欲使此六字功夫运用融通,精妙入化,必先于白打痛下功夫,盖一切技击来源,均由拳中化去,由熟生巧,变化无穷,因之白打为武术之基。 白打虽即拳术,但亦非「赤手空拳」,乃系包罗足、膝、臀、肩、背、肘、掌、拳、指、头在内,故有拳术家周身均是拳头之说。因既其练就一身功夫,则无处不可以当拳用也,即一鼓大腹之劲,亦足顶人后退寻丈。白打在技术上固为拳套之活用,但其内涵则包括功力之施展,故国术行家常谓「练拳不练功、到老一场空」,当此本理。练拳要领,重在训綀手、眼、身、心、步之联合动作,而其运用方式,有打、踢、点、拿、跌等。至于练功,一般分为内功、外功、气功、硬功、软功、轻功等。初学武术者,必须拳术和工夫同练并进,以牶术为用,以工夫为体,两者缺一,不足以言武艺。 抑有进者,无论何门拳术,要不离「上下左右前后浑然一劲」之秘诀。以「精、气、神」为内三合,「手、眼、身」为外三合,是为六合,始可以克敌制胜。动手要老辣,意志要和缓。攻击要「准、稳、狠」,应敌要「顾、伴、定」,此六字互用,始可以稳操胜算;所谓「进打中、退打肢」,「手似两扇门,全凭腿打人」,要皆提示于动手于毋忘用腿,于攻击上身时,毋忘攻其下肢之要诀。脚不可站死,要松动灵活,手不在出呆力,重在用之技巧耳;苟不注意一手一足之熟练,并常作实地对打练习,到后来必将劳而少功。故谓欲使功夫臻于「巧、妙、化、虚、神」之境界,须以熟字为基础。俗说「拳打千遍,身手自然」,即此之理。 十八般兵器相关记载 在古典小说和传统评话中,常说武艺高强的人是“十八般武艺样样精通”,这十和般武艺是指使用“十般兵器”的功夫和技能。 “十八般兵器”究竟是什么时候开始出现的呢?在我国古籍记载里认为,刀、枪、弓、箭为黄帝所造;“十八般兵器”是战国时代军事家孙膑、吴起所创。其实这些兵器的出现比黄帝、孙膑、吴起时代要久远得多,至少在中石器时期,我们的祖先为了防身和狩猎需要,就开始懂得制造和使用木棒、石刀、石斧等一类原始的兵器(不妨说也是生产工具)。在我国各地新石器时代的个文化遗址中,还发现了用石料、兽骨和蚌壳磨成的箭镞。 到了商代,我们的祖先开始使用青铜铸造刀、枪、钺等兵器。战国时代,懂得使用铁来铸造制兵器。到了汉代和魏晋时期,由于我国南方冶金事业的进一步发展,开始普遍使用铁和钢铸造刀、枪、剑,各种各要的兵器也开始多了起来,南北朝以后,铜制的兵器就看不到了,都由铁和钢代替。到了明代,“十八般兵器”基本上已完备定型。 “十八般兵器”一词在古书中还找不到,明代谢肇 《五杂俎》,清代褚人获《坚 集》两书中都只有“十八般武艺”之说。显然,“十八般兵器”一词是后人所造。“十八般兵器”究竟指的是哪些兵器,因为年代、地区和流派的不同,对“十八般兵器”的解说也各异。汇总起来。古今有以下十多种不同的说法。 据《五杂俎》和《坚 集》两书所载,“十八般兵器”为弓、弩、枪、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、黄、锏、挝、殳(棍)、叉、耙头、锦绳套索、白打(拳术)。后人称其为“小十八般”。 今天,武术界普便对“十八般兵器的解说则是刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、镗、棍、槊、棒、鞭、锏、锤、抓、拐子、流星。 最早是汉武于元封四年(公元前107),经过严格的挑选和整理,筛选出18种类型的兵器:矛、镗、刀、戈、槊、鞭、锏、剑、锤、抓、戟、弓、钺、斧、牌。棍、枪、叉。 到了三国时代,著名的兵器鉴别家吕虔,根据兵器的特点,对汉武帝钦定的“十八般兵器”重新排列为九长九短。九长:戈、矛、戟、槊、镗、钺、棍、枪、叉;九短:斧、戈、牌、箭、鞭、剑、锏、锤、抓。 从以上各说看,十八般武艺所列兵器大同小异,形式和内容却十分丰富。有长器械,短器械;软器械、双器械;有带钩的、带刺的、带尖的、带刀的;有明的、暗的;有攻的、防的;有打的、杀的、击的、射的、挡的。 可见,十八般武艺所列兵器,是古代大师的兵器(约有四百多种)中,在实战时最常用的一部分。 中国5000年兵器简史:都在这了 01石兵器时代 一、旧石器时代的石兵

原始人类,工兵不分,石器就是石兵, 用作生产生活工具就是石器,用作格斗就是石兵。 当时的代表,是周口店“北京人”使用的石器。 二、新石器时代的石兵

新石器时代的石兵,人工磨制精良,兵器平泽锐利, 与现代石器相比也毫不逊色,且种类丰富, 涵盖石刀、石刃、石刺刀、石匕首、石枪、石矛头、石镞、石戈、石棒、石斧、石圭、石镰刀、石锛、石铲等。 其代表是浙江杭县良渚镇出土的石器。

石箭头和石斧

石箭头 02 铜兵时代(夏商周、秦汉) 一、夏代铜兵 夏代的铜兵,经前人图示的,只有吴兴陈经抱所藏的一把青铜匕首。

夏代青铜匕首图示 二、商代铜兵 商代铜兵已经非常精美,不仅铜锡合金已臻完善,而且雕镂镶嵌手工精巧绝伦。 商代的铜兵,大概分五类:铜矢镞、铜勾兵、铜矛、铜刀和铜削、铜斧和铜锛。

商代铜钺(钺是一种斧)

商代铜戈

商代铜刀

商代铜剑

国家博物馆藏商代铜兵 三、周代铜兵 周代是青铜兵器盛行时代,并已经铸出商代所没有的名剑, 但已经处于青铜兵器的晚期,铁兵器开始出现并应用。 多数铜镞,均带有铁尾,长短不一,有长过镞本身数倍的。 战国前只有小匕首而没有剑,体短而无柄,跟长矛的矛头相近。 周代后半期才开始出现剑。 1、周代长兵 周戈: 戈为勾兵或啄兵,用以钩挽敌人并啄刺敌人的装柄长兵。 钩住敌人的脖子而杀死敌人,或钩近了用短兵砍杀,叫钩兵; 从上面啄入人头,或者从旁边横啄入人腰,叫啄兵。

西周青铜戈

西周蜀式铜戈

战国铜戈 周戟: 戟为戈矛合体,柄前面安直刃刺敌人,旁边有横刃可以钩啄敌人,兼有钩刺的作用。

西周人头形青铜钩戟 周矛: 矛为纯粹刺兵,制作简单而杀敌效力极大, 所以从汉代开始戈和戟渐渐衰微,矛却独存,一直用到现在。

吴王夫差矛

西周铜矛头 周殳 殳是装长木柄,起撞击或前导作用的古代兵器。

周代劈斫长兵 周代的劈斫长兵,包括斧、钺、戚、斤、戣、瞿等。

西周铜钺 2、周代短兵 周代鸾刀,至今仍然可称天下最华美的名刀; 战国名剑,至今仍可称天下最精美犀利的宝剑; 周代匕首,也至为美丽,为后世所难以企及。 周刀: 周代重剑,剑制起于周代晚期,为人所贵重,都喜欢佩戴,而不喜欢佩刀。 直到铜兵衰落而铁兵兴起,刀才与剑并称。 出土的周刀数量很少,且大都没有铭文,所以不为人所重。

西周鹿头刀 周剑: 周代的青铜剑有着三大特点: 一是合金成分较为复杂,配合也更为优美; 二是外镀非常薄但是非常坚固,所以即使再土中几千年也不腐朽; 三是剑刃上都有着天然精美的花纹。

越王勾践剑

越王州句剑

羊侯铜剑

3、周代射远器 周代弓矢种类很多,制作精密,有一种铜镞用铁茎或长形铁尾。

4、秦代铜兵 秦始皇统一六国后, 觉得以后天下不用再用兵,同时禁止民间私藏武器, 就尽毁天下精美优良的铜兵,所以秦代铜兵并不可观。 但因为离战国还不远,风气仍在,所以仍然留下了残迹。 (1)秦代长兵 秦代长兵,与战国无异。

秦代铜戟(复原) (2)秦代短兵 秦代自制的铜剑,与秦戈同,都刻有年份

(3)秦代射远器 秦代弩机尚未见到,弓箭形制与战国没什么差别。

五、汉代铜兵 汉代有400多年历史,远长于秦朝,铜兵也更加可观, 且有些是夏商周三代所没有的,比如铜弩机就是汉人自行创制的武器。 汉代是铜兵的尾声期。 (1)汉代长兵 汉代长兵,侧重戟和矛,戟最盛,矛次之。 汉矛已经跟后世的长枪相近,汉戟也和周代形状不同, 且有双戟之制,介于长兵和短兵之间。

西汉铜戈 (2)汉代短兵 汉代离战国不远,所以刀剑等短兵还都用周代之制,特别是实茎有后的铜剑,用途最广。 此外也有汉代特形创制的短兵,也有铜锤、铜斧等兵器。

汉代错金铁短剑 (3)汉代射远器(铜弩机) 汉代射远器可分为弓箭和弩机两种。 汉弓多用铜饰,也有玉饰, 制造大都仿战国、名称甚多,如虎贲弓、雕弓、角端弓、路弓、强弓等。 铜弩机则是汉代自造或改良的兵器,用途很广,是汉代铜兵中的佼佼者。

西汉铜弩机 03 铁兵时代(汉、晋、唐、宋、元、明、清) 一、汉代铁兵 周代至秦代,已有铁兵出土,但这一时期因为技术等制约,尚未普及和成为主流。 到了汉代,铁兵便进入了全盛时代,并开始升级为钢兵,甚至有炼至百辟的。

二、晋唐铁兵 两晋、五胡十六国以至于隋唐, 期间铁兵早已到全盛时期,各种铁器应很可观, 但可惜没有太多藏器可供参考。 这主要是因为那时的铁兵器大多没有铭文, 收藏家不屑于收藏和记录,以及武器在陪葬上的严格限制。 在唐代,重视枪和刀,剑沦为贵族和将官饰品,或者道家镇邪器物。 但唐剑的形式,是后代铁剑之鼻祖。

日本正仓院所藏唐刀(部分) 三、宋代铁兵 汉代铁兵盛行,铜兵衰亡; 两晋铁兵有新制; 六朝兵器基本全部用铁,但创制不太多; 五胡铁兵,形制特异的很多; 唐代统一各制,甲兵盛极一时,但剑制却化为单一元式,后世莫不遵从; 五代承接唐代。 宋代统一全国,外患很大,讲求甲兵不亚于唐朝,但却形式庞杂,凌乱无章。 且宋代铁兵的质料不佳,陪葬的早已化为朽铁, 得到保藏的屡经战乱后也基本荡然无存, 只能依靠《武经总要》一书加以了解。 1、宋代长兵 宋代长兵沿袭隋唐,以枪为主,长杆大刀次之,还有钩竿、叉竿等杂形长兵, 带有明显的胡人色彩,各式长枪也杂有外族形制。 长刀则大都承袭三国两晋及隋唐之制。 《武经总要》中的几十种兵器, 虽然有宋人创制,但多数都是从旧兵仿制而来。

2、宋代短兵 宋代短兵的形制极为庞杂,但最重要的两种武器刀和剑,形制却很简单: 刀只一色,而且非常笨重; 剑只两色,全部依照唐制,形式也欠灵活。 宋人的短兵,不特别重刀剑,而杂式短兵极多, 如蒺藜、蒜头、连珠三节鞭、剉子斧、铁简、铁棒等。

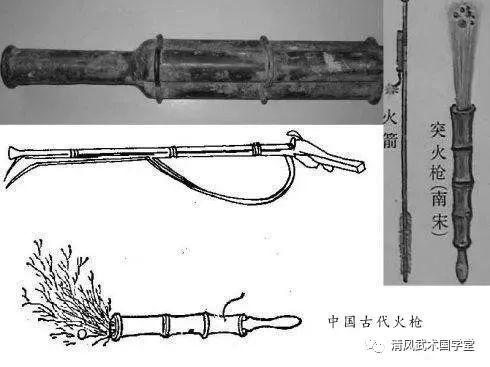

3、宋代射远器 北宋时中国制造火药已有成法,所制火炮已能有效应敌。 南宋时火枪、火炮并用,如突火枪、霹雳炮、炮车等。 至于火箭,宋人和金人都使用,战时屡奏奇效, 外形近似常规的箭,只是镞为荷葩式。 宋弓名目很多,麻背弓和黄桦弓是比较显著者。 宋劲弩有黑漆、雌黄、白桦、跳镫、木弩等名目, 弩箭有三停、木羽、点钢、风羽、朴头等分别。 宋代的大弩床弩,为宋军精锐武器,一发可中数十人,可射数百步远。

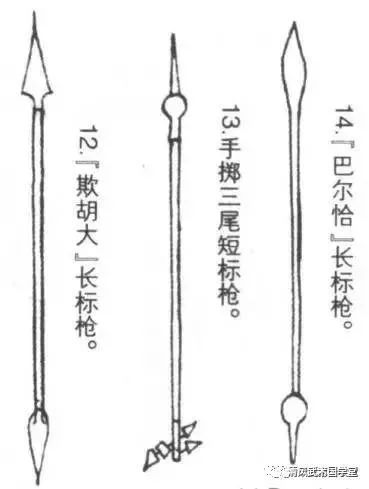

四、元代兵器 蒙古称尊之大帝,其势力几乎统治全亚洲,且西及欧洲的一部分,兵力之强、器械之精,举世无匹。 元人自制自用的兵器,即蒙古兵器,种类颇多,制造极为精美。 尤其是蒙古大帝占领印度西北德里城,建都之后招募各国良工所制的兵器,更为犀利华美。 1、元代长兵 元代骑兵为主,步兵次之,骑兵步兵都境遇骑术,全部以弓箭为唯一利器, 此外还用剑、镰刀、斧、锤等,不太喜欢用长兵。 但并非没有, 比如骑兵善用的标枪,体轻而甚长,标枪的铁刃头常系四角形,极为尖锐牢固。 蒙古军的标枪有三种:欺胡大、巴尔恰和三尾掷枪。

2、元代短兵 元代蒙古军的短兵,尚剑和斧,锤与短式标枪次之,刀又次之。 其剑、斧、锤、枪的形制,都与汉器不同。

铜骨朵 3、元代射远器 南宋已有枪炮,但至元代毫无进化,蒙古军称霸欧亚全恃骑射之精,直到十五世纪仍以弓箭为主。 蒙古军所用之弓特大,军士载箭特别多,发矢如雨,穿甲透铠。 且骑兵均带短标枪,远掷杀敌,对付近距离的敌人,远者则箭射。 蒙古军所用的火器有三种: 一是花炮即砰(石拜)双响之类, 二是土耳其人为蒙王制造的火枪, 三是大炮。

回向炮

铜火铳(复制品) 五、明代武器 明朝自制之兵器与宋代兵器有很大不同, 并且有很多自己的创造,比如戚继光等军为抗倭特制的狼牙筅。 也有很多日本式兵器,因为明代倭患很烈,中国兵器不能抵,于是参用日本式兵器。 明代的枪炮制造水平很高,在平边患和内乱中都发挥了巨大作用。 明代自制火器不止于枪炮,还有地雷、水雷、流星炮、连珠炮、万人敌大炸弹等。 1、明代长兵 明代长兵小部分承袭旧制,大部分是明人自行改制或创制。 自创的长兵,大致可分为刺兵、勾兵、馇兵、砍兵、铲兵、叉兵、镜兵、筅兵以及火器诸类。 刺兵重要的有四角枪、箭形枪、曲刃枪、焰形枪、标枪等长柄铁枪, 勾兵重要的有铁钩枪、钩镰枪等长柄枪刀, 馇兵重要的有龙刀枪, 砍兵重要的有长刀、腰刀、铁钩枪、龙刀枪、钩镰刀, 铲兵重要的有月牙铲, 叉兵重要的有马叉, 镜兵重要的有枪头齿翼月牙镜, 筅兵重要的有狼牙筅, 火兵重要的有梨花枪。

2、明代短兵 明代短兵大部分与宋代相似,只外形略微有差别,小部分是明人创制。 比如明代长刀、腰刀、短刀均仿日本刀式,与宋元差别很大。 明代多用刀及其他短兵,少用剑,普通剑形脱胎于唐剑,著名者有七星剑、鱼骨剑。 明人喜欢用锏。 明代杂形短兵,有铜瓜、铁标枪、短柄三叉、戟形短枪、二节铁鞭等。

3、明代射远器 明代有一种介于短兵和射远器之间的系兵, 用锁链扣系兵器掷出击人或钩人, 有三种:飞锤即流星锤,双飞挝,飞钩也叫铁鸱脚。 明代正宗的射远器,可分为弓箭和火器两种。 明代弓箭: 明代的弓分为大弓、常弓和大弩数种。 明箭种类很多,有马箭、令箭、球箭、响箭、长杆火箭、步箭、穿耳箭等。

明代火器 明代所用火器有枪、炮、爆炸器(地雷、水雷等)三种,大都是明人自制,少数仿制外国。 火枪有长枪和短枪。 大炮以材质论有青铜和铁制两种,以口径论有短体大口和长体小口两种, 以外形论有双耳柄炮、凸腹炮、多箍侯尾炮、宽箍厚膛炮、米袋形神烟炮、子弹形神威大炮、雪茄形八面转百子连珠炮等, 以作用论有平射球形大铁弹之炮、曲射远距离之炮、以尾杆旋转四面扫射之连珠炮(就像现代机关枪)、先放毒雾后射子弹之巨体炮(毒雾作用就像现代战争施放烟幕弹)等。 爆炸器种类也很多, 如水雷(混江龙)、地雷、神烟飞火流星炮、毒火飞廉箭等,守城火器则有“万人敌”。

三眼铳

明代神威大将军炮

明代早期火铳和掣电铳 六、清代兵器 满洲人自制之兵器,即未入关以前用来攻击满蒙部族的明军, 入关后南下攻击明代诸王和明室遗尘将帅的兵器, 最多的是弓箭、长枪、大叉、大刀、短剑等,特别是大叉。 清朝统一中国后,参考历代兵器形式创制出一批新式长短兵器。 此外还有一批舶来品,即东西各国制造的新式枪炮,以及军用指挥刀等现代兵器。 1、清代长兵 清代长兵脱胎于宋明,最重要的是军中必需兵器,具体有长枪、大刀及长刀、镗钯。

清代长矛

清代精美四方富贵花开大刀

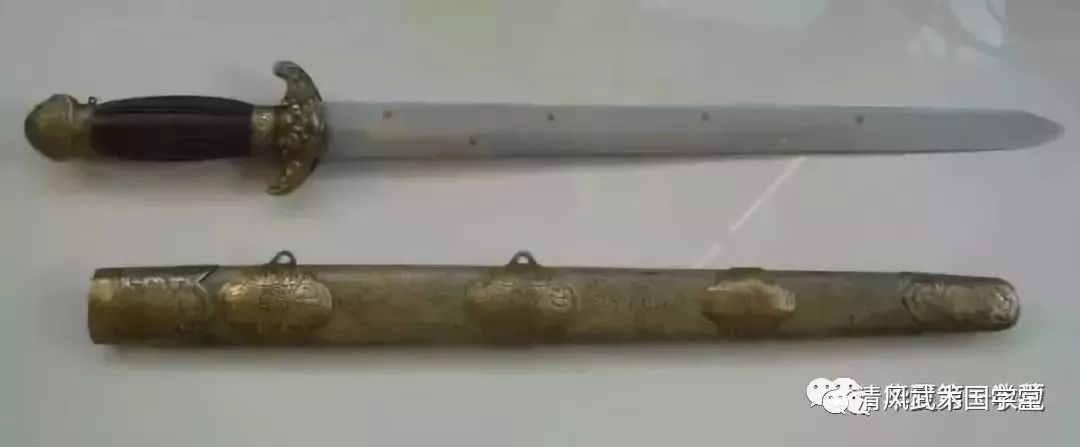

清代长刀 2、清代短兵 清代短兵有改制的,有自制的,有进贡的,形制很多, 精美程度胜于宋明,分为刀、剑、钩、戟、锏、鞭、斧、锤等。 最重要的行军必备兵器只有刀、剑,其余都只用来练习和防身。 清代军用刀及宝刀: 有腰刀、短刀、小刀多种。 小刀很短,通长只有25.5厘米,长的也不过42.5厘米。

清代顺刀

清代骑士军刀

清代普通士兵使用的军刀 清代宝剑: 分两种,清人自制之剑,和边民、藩属进贡之剑。

清代鲨鱼皮宝剑

清代神锋剑 清代杂形短兵: 有单锋短钩、月牙短戟、铜锏、铜斧、九节鞭、铁制或铜制短锤等。

清代黄铜三叉戟

清代铁鞭

铜制九节鞭

清代袖锤 3、清代射远器 大体包括暗器、弓弩和枪炮三种。 清代暗器: 暗器不是始于清代,清代却集其大成,清代各个阶层的人十分喜欢使用。 清代暗器可分为手掷暗器(标枪、金钱镖、脱手镖、掷箭、飞叉、飞铙、飞刺、飞剑、飞刀、飞蝗石、鹅卵石、铁橄榄、如意珠、乾坤圈)、 索系暗器(绳镖、流星锤、狼牙锤、龙须钩、软鞭、锦套索、飞爪、铁莲花)、 机射暗器(单筒袖箭、梅花袖箭、弹弓、弩箭、花装弩、踏弩、雷公钻、铁鸳鸯、铁蟾蜍、袖炮)、 药喷暗器(喷筒、鸟嘴铳)四种。

龙头袖箭

铜飞镖 清代弓弩: 清代弓制分为习武和军用两种: 习武之弓重力,甚至有百斤之弓; 军用之弓重射,不求力大而求射准。 军用箭有渔叉箭和兔儿叉箭。 清代满洲人最喜欢的是弓弩, 常见的有臂有机的弋射弩,形制有两种: 一为发弹用的弩弓,一为连续发十弹或十矢的弹弩或连珠弩。

清代连发强弩 清代枪炮: 清军入关前并无火器,统一中国后也不讲求新式军备军器,也没采用新式枪炮,鸟炮是唯一火器。 至于清代的鸟枪形制,异于明代御制火枪。 清代所有的一直是明末从西洋购入的新式大炮, 直到光绪时才有使用新式枪炮的正式军队和舰队。 其枪多是毛瑟枪和曼利夏枪,炮则克虏伯炮居多,均为德国造。 后来清代设立的江南制造局和金陵制造局, 仿制西洋自主制造了大批新式枪炮,炮有后装炮、快炮、山炮等, 枪则涵盖步枪、机关枪和手枪,此外还有各类水雷。

长火铳

短火铳

清代火炮

清代神威将军铜炮 中华武功(二)奇门兵器(上) 中华武功第三集——奇门兵器(下集) 中国5000年兵器简史:都在这了返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】