| 朱炳仁·铜:国宝级工匠,一部家族史让5000年铜艺得以传续 | 您所在的位置:网站首页 › 岷的词语 › 朱炳仁·铜:国宝级工匠,一部家族史让5000年铜艺得以传续 |

朱炳仁·铜:国宝级工匠,一部家族史让5000年铜艺得以传续

|

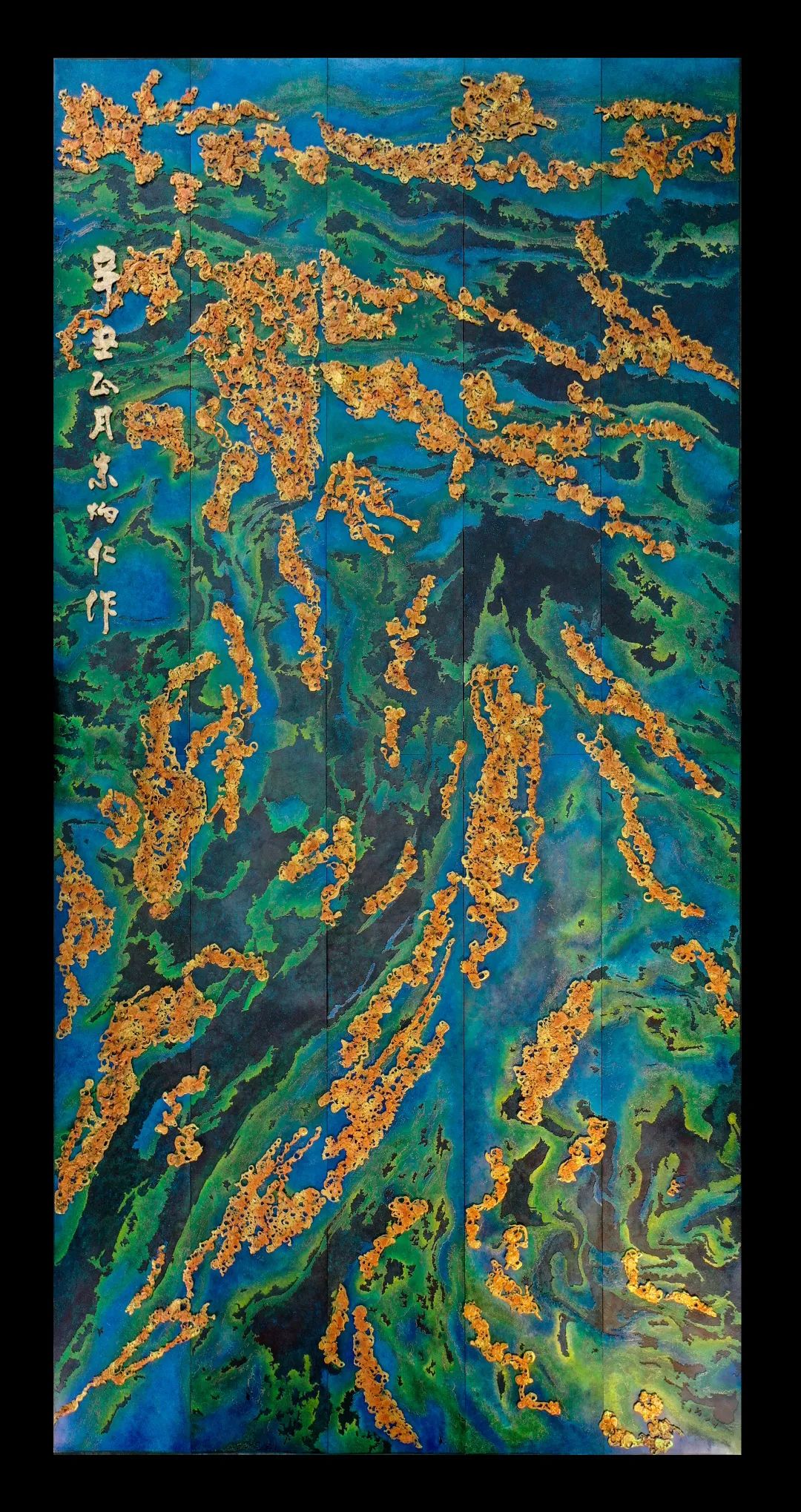

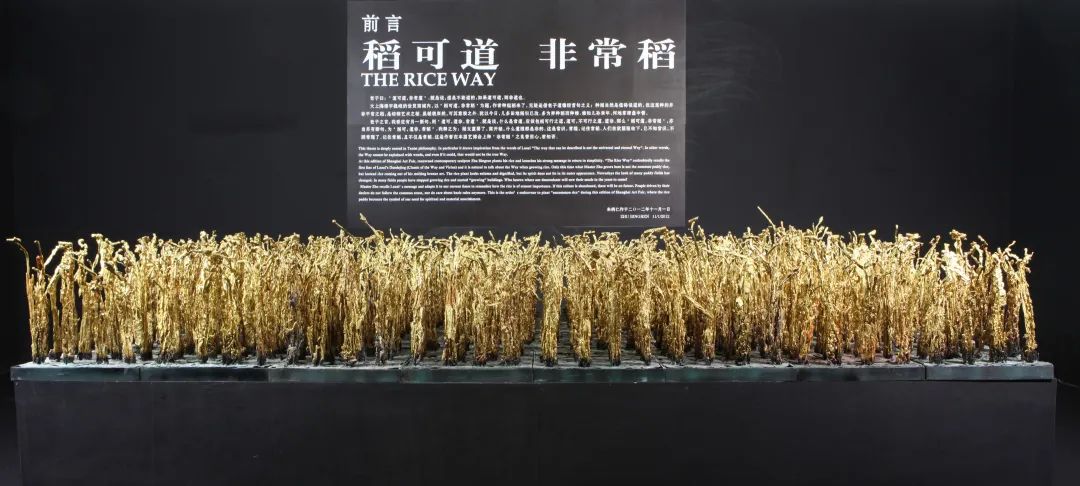

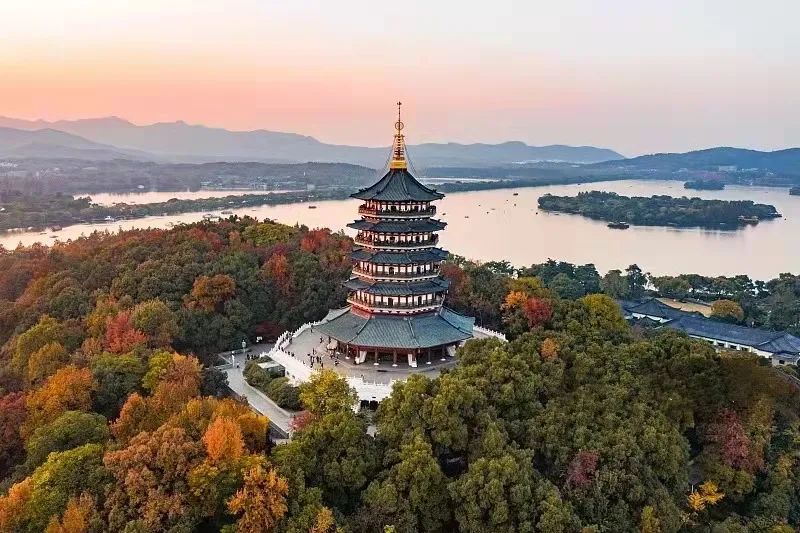

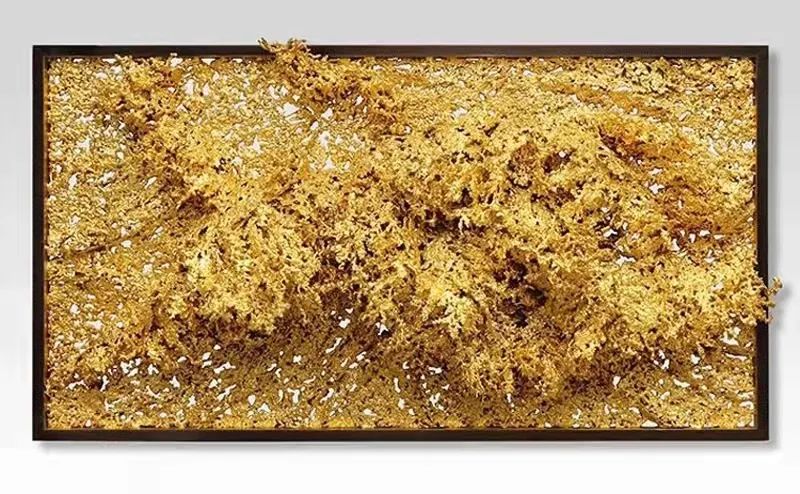

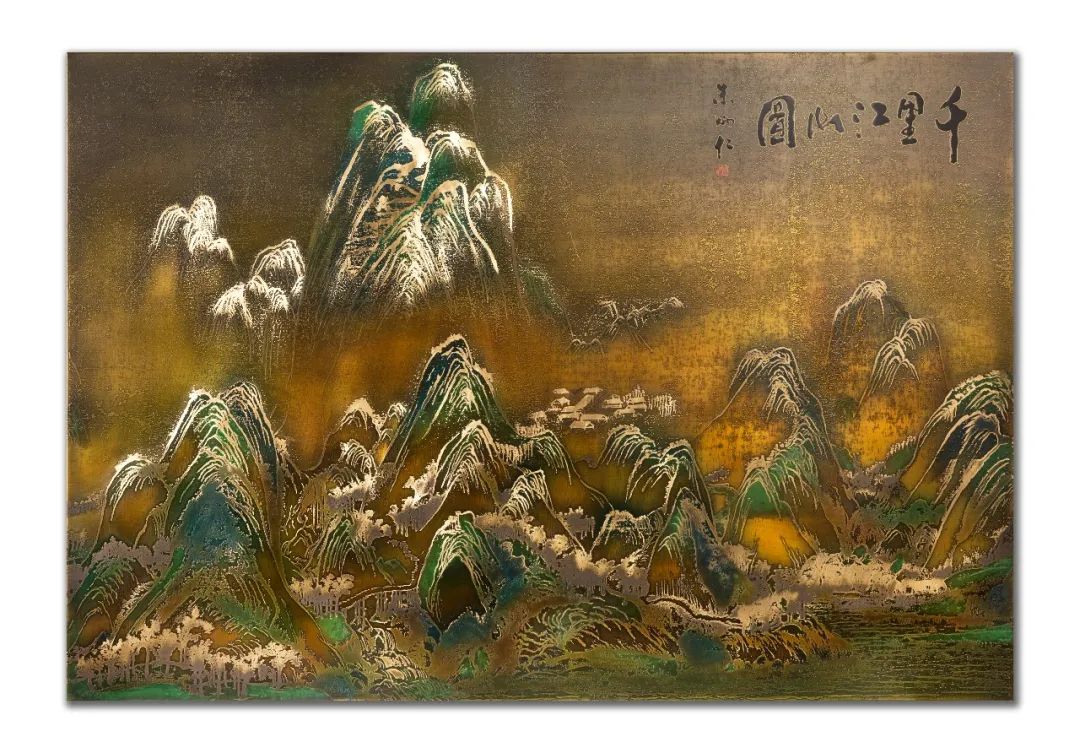

原创 jojo 了不起的匠人  朱军岷说,人类使用铜是进入文明的标志 所有的文明都要经历这样一个过程 从石器时代到铜的时代 大家都在用铜 那为什么中国人有所谓的青铜时代? 因为只有中国人把铜器用做礼器 将它作为文化和艺术的象征,权力的象征 5000年前,你现在看到的艺术都还未出生 唯一的艺术就是青铜器,有造型、雕刻 还有文字,也就有了美学概念 当编钟能奏出所有音阶,也就有了音乐 本期「了不起的匠人」 让我们走近“朱炳仁、朱军岷父子”的铜艺人生  朱炳仁、朱军岷父子 朱炳仁 中国当代铜建筑之父 中国工艺美术大师 国家级非遗铜雕技艺代表性传承人 中华老字号“朱府铜艺”第四代传人 “运河三老”之一(运河申遗发起人郑孝燮、罗哲文、朱炳仁。2005年,他们联名给运河沿岸18座城市的市长寄去公开信,揭开京杭大运河申遗序幕) 朱炳仁的诸多作品,被国博、故宫、人民大会堂、文化部等国内外博物馆和文化机构收藏。2021年4月,朱炳仁出席博鳌亚洲论坛2021年年会。这是博鳌首次邀请中国工匠代表参加论坛并发表演讲。 将铜作为建筑材料来运用,是朱炳仁的首创。  江南铜屋  江南铜屋——朱炳仁铜雕艺术博物馆 入口  江苏园博园-南京园  洛阳应天门-城楼内  太原龙泉寺铜地宫  铜建筑-台湾同源桥  G20杭州峰会-杭博会议室 往右滑动查看更多「朱炳仁铜建筑作品」  中国国家博物馆收藏 阙立  央视大楼大型铜雕塑《春风化雨》  铜文创-五福临门  铜文创-陆鹿顺意  虎年贺岁作品《五福天虎》 往右滑动查看更多「朱炳仁铜艺术作品」 朱军岷 浙江省工艺美术大师 朱炳仁·铜 品牌创始人 浙江省非遗铜雕技艺代表性传承人 中华老字号“朱府铜艺”第五代传人 先后有“熔铜禅画”“熔铜清供”“琅彩铜画”艺术问世 与其父朱炳仁一起建造了中国第一座铜雕艺术博物馆“江南铜屋”  ● 朱军岷受邀在“吴晓波年终秀”进行《新国潮下的匠人品牌》演讲  朱军岷作品:山高松远系列 水墨画的流动感和空灵感用雕刻是很难完成的,留白和含蓄之美,一旦使用雕刻的技法就容易僵化。这系列的作品就是在探索如何用传统的铜雕表达宋代文人的意境。  宋画小品系列  “朱炳仁·铜”×《国家宝藏》联名款铜摆件《鹿王天成》  龟寿康宁壶  西窗共赏花香器  浙大紫金港校区铜牌楼  南京紫东阁  江南铜屋 往右滑动查看更多「朱军岷的作品」  家史即国史,回溯起“朱府铜艺”这个中华老字号的过往,朱军岷熟悉得如同亲历。他的祖上在绍兴开了家铜铺,制作铜器,也是当地有名的书法家。在旧时代,铜匠是一个非常普遍的职业,千年来捶打的声音,与老百姓的生活密切相关。  ● 朱军岷作品 庚彩铜瓶系列 到朱军岷的爷爷那辈,国运改变,也让这个世代做铜的家族失去了手艺的传续。用朱军岷的形容,虽然那时候铜已经是战略物资,民间无法采买和生产,但是“做铜的手艺是印在脑子里的”。 战争总会结束,生活还在继续。战争没有带走做铜的手艺,但是普通人的生活方式变了,铜器渐渐被造价更低、更易得的其他器物所代替。 直到改革开放之后,铜材的购买在民间得以实现,朱军岷的爷爷开始重新拾起了这门手艺,几个儿子也开始学习制铜。  “我们家既是中华老字号,也是非遗传承人,我把它称之为一把榔头的传承。” 因为没有材料,但是有榔头在,技艺就在脑子里。“朱府铜艺”穿越了历史的烟尘,终于在第四代朱炳仁的身上,擦去铜锈,焕发光彩。 而朱军岷,九十年代大学毕业后,辞去公职做了匠人,将这个家族,与铜的缘分继续下去。 ❝ 后来《人民日报》的记者跟我说,我可能是第一个辞掉公职去做匠人的这么一个人,因为90年代没有匠人这个说法,也不像现在受到关注与重视。 ❞  千年来中国民间的铜,就是简单的一把榔头、一块铜板。 只能算得上器,远远算不上“铜艺”。那个时候市场的要求是便宜耐用。 ❝ 中国的工艺美术,民间是没有好东西的。 ❞  ● 朱炳仁作品 博鳌亚洲论坛收藏《万泉归海》  ● 朱炳仁作品 千浪卷雪  ● 朱炳仁作品 稻可道,非常稻 他认为,中国工艺美术最好的两个端口,一个是皇家,一个是外贸出口。这两个端口对工艺和审美的极致需求,因此诞生有价值的作品。 ❝ 我们现在看到的铜雕等等非常精致的技法和工艺,其实都是因为朱炳仁。 ❞ 朱炳仁1982年进入铜行业,2002年开始做完铜建筑雷峰塔,20年的技法积累,终成“中国铜建筑之父”。     ● 朱炳仁团队作品 铜建筑《雷峰塔》 在朱炳仁之前,铜作为建筑材料是不可想象的。 朱炳仁极高的艺术水准和科学素养,经历了漫长的刻苦钻研,最终让铜雕作为建筑构件体现出来,并实现模块化工业化,更特别的是,铜建筑的表面还有铜的肌理效果。 2006年,中国最高宝塔——常州天宁宝塔整修工程接近尾声,却突然起了大火。烈火中宝塔的首层屋檐被烧毁,大部分铜瓦被熔融。 朱炳仁意外发现,高温中融化的铜,肆意地流淌在地上,反而形成晶莹的铜珠和姿态万千的融铜结晶体。 自此,他以独特的艺术视角,开创熔铜艺术,立宗“熔铜现实主义”新流派。     坚硬的铜脱离了既有的规范模式,被他赋予了流动的自由,朱炳仁也被称为“东方的达利”。  ● 铜艺术-千里江山系列 朱军岷对父亲在铜领域的颠覆性创造,评价为“对于整个铜领域的发展,完成了承前启后关键性的任务”。 “三十六七岁的时候,他进入了这个不被看好的行业。按照时髦的说法,他其实是降维打击了行业。原来只有一把榔头,而他发明了很多的工艺技法,和科技含量的东西。同时他也是个艺术家,他把艺术元素加到了铜雕作品里。 只要他愿意,他在每个行业都可以做到顶级,我认为。”   ● 左:泰国中国文化中心收藏作品 含熙 ● 右:铜艺术-宋画迷宫系列  ● 文化部收藏作品 百花齐放  ● 铜艺术 葵花向日葵系列  铜器曾经是旧时代最常见的日用品。 烧水用铜壶,洗脸洗脚用铜盆,吃饭喝水铜碗铜杯。 甚至千家万户的水管,也是铜做的。 铜器有着天然的抑菌功能,中国又是产铜大国,铜器一度在我们生活中扮演着重要的角色。 十七年前,感叹于铜器在普通人的生活中渐渐疏离,朱炳仁·铜提出过一个说法--“让铜回家”。“朱府铜艺”祖辈做的都是实用器物,在成功实践了铜建筑之后,朱炳仁朱军岷父子想让铜器回归日常。  但生活方式的更迭,让实用铜器失去了生存空间。 朱军岷认为,问题不出在产品本身。但是理念太超前,朱炳仁·铜05年开始做实用器,但是差不多十年后,“文化自信”、“工匠精神”这些概念才进入官方语言和公众视野,进而在市场产生影响。 ❝ 国潮就是一阵潮水来的时候,你得刚刚好赶上,如果来早了就得等好久。 ❞  是什么样的勇气,让您做了辞去公职的决定? 无知者无畏吧。那时候年轻20多岁,对未来没有考虑的太周全。 最主要的还是我要去帮我的父亲,这是很朴素的一个念头。那个时候根本没有产业工人,所有的工序都要自己来。我父亲在87年已经是国家干部,他在87年就辞职了,因为他要去帮他的父亲也就是我爷爷。可能家族有这种传统吧,对家的一份责任。  您觉得您父亲在艺术和人生方面给您最大的影响是什么? 首先他对创新理念的执着的追求,然后他非常的勤奋刻苦,这也是鞭策我停不下来的动力。    ● 庚彩瓶 庚彩综合运用了油画、水墨画、水彩画、漆画、珐琅等技法,通过彩料的渗化、叠加、融汇、渲染,抛磨形成二次流畅肌理的现代艺术品。 关于铜的家族史,您还有什么印象深刻的事件? 90年代的上海锦江饭店要做中国第一个五星级酒店,那时候中国连一块铜的门牌都没有。以前全是招待所,招待所门牌都是一块木板上写几个毛笔字。没有做铜门牌的市场需求,就没有人去开发这个产品。全中国没有人做,锦江饭店说如果我们不能做,就要去欧洲进口。 所以站在当时的历史条件下去考虑这件事,真的很感慨。  您觉得现在是铜艺的最好时代吗? 对于“铜回到生活当中”,我们的品牌认为它是有历史和文化、公益属性的。 这是个百花齐放的时代,我们只是把铜作为材料的一种选择和应用。如果你觉得有些材料应该体现它的文化属性,你有更高一级的情感需求,你可以选择铜。 现在是一个好的时代,但是需要我们去创造。  您在跨界玩法和推动行业发展上还有什么想法吗? 我们现在在做乡村匠人的改造帮扶计划,这是一个公益项目。现在普遍的乡村匠人,他们做的器物,技法千百年来一成不变。那样的器物放在现代,是没有生命力的。 我们的品牌在产品开发方面积累了一些经验,我们知道怎么玩材料,知道市场终端的需求是什么,我们去帮助乡村匠人改造观念和流程,已经在展开了,效果还是蛮好的。 用一句话来总结您与铜艺的关系,您会怎么去总结? 相识、相信、相惜。 运营 | 匠匠 排版 | 羊园 原标题:《朱炳仁·铜:国宝级工匠,一部家族史让5000年铜艺得以传续》 阅读原文 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |